“‘五四’妇女史观”与真切阅读感受的博弈

——范烟桥《销魂词选》考论

陈 斐

(中国艺术研究院 《文艺研究》编辑部,北京 100012)

近代以来,随着妇女解放思潮的蓬勃兴起,女性词及女性文学也受到瞩目。范烟桥编选并评点的《销魂词选》(1)关于此书,目前仅有一些提要式的概论,参见仇俊超:《范烟桥〈销魂词选〉考论》,《光明日报》2020年6月22日;孙克强等:《历代词选研究》,北京:社会科学文献出版社,2021年,第263~268页。本文所论《销魂词选》,皆据蒲宏凌和陈斐整理本(南昌:江西教育出版社,2024年)。,即是晚清民国时期涌现出来的十余部女性词选中最有特色的佳构,至今仍有重要的学术与普及价值。

范烟桥(1894—1967),名镛,笔名有含凉、鸱夷、愁城侠客等,江苏吴江人。早岁就读于草桥中学,后入东南大学学习,毕业后从事桑梓教育工作。1922年迁居苏州,任教于东吴大学。抗战期间避居上海,以教书、写作为生。1949年后,任苏州文化局局长、博物馆馆长。为近现代苏州派作家群的代表作家之一,曾发起同南社、青社、星社等社团,系南社成员,创办过《同南社社刊》《星报》等报刊。广泛涉猎诗、文、书、画、小说、弹词创作和小说史研究等,尤以小说和电影剧本创作、改编名重一时。著述宏富,作品载于《小说月报》《小说画报》等,成书者有《孤掌惊鸣记》《中国小说史》等。生平见其自编年谱《驹光留影录》等。

范烟桥擅长诗词,著有《待晓集》《敝帚集》《北行杂诗》等诗集以及《鸱夷室诗话》《无我相室诗话》和《学诗门径》,辑有《同川诗萃》《销魂词选》。其《驹光留影录》民国“二十二年(公元一九三三年)四十岁”条载,“写《学诗门径》,辑《销魂词选》,中央书局出版”(2)范烟桥:《驹光留影录》,《苏州史志资料选辑》1990年第1辑,第45页。。按,《销魂词选》版权页所署出版者正是“上海中央书店”,所题初版日期为“民国二十三年八月”,而卷首《序言》落款则云“烟桥写于《珊瑚》编辑室,二十二年五月”。可见,《销魂词选》成编于1933年5月,由上海中央书店次年8月初版。编书时,范氏正主编《珊瑚》半月刊(3)《驹光留影录》民国“二十一年(公元一九三二年)三十九岁”条载,“与书肆小说林主人叶振汉合办《珊瑚》半月刊,余主编,月出两册……历两年而止”(《苏州史志资料选辑》1990年第1辑,第45页)。,同时还撰有《无师自习作诗门径》(上海中央书店1933年5月初版),主要介绍旧体诗创作的入门知识,附带谈论新诗作法。

一、 从《销魂词》到《销魂词选》

范烟桥编选《销魂词选》时,应对前人编纂的女性词选有所借鉴、取材。特别是友人毕振达编《销魂词》,在书名、编选标准、选篇等方面都对其选有所影响。

毕振达(1892—1926),又名倚虹,笔名有娑婆生、春明逐客、天贶楼主人等,江苏仪征人。曾随父进京,捐得兵部郎中等官职。1911年,被新任新加坡领事陈恩梓延揽为随员,赴任途中,道经沪上,遇武昌起义,遂入中国公学学习法政,毕业后任《时报》《上海画报》等报刊编辑。以小说创作名世,著有《人间地狱》《清宫谈旧录》等。曾入南社,兼擅诗词。

《销魂词》为辛壬之际毕振达初居上海时所编,由其自印——版权页所署“天贶楼”为毕氏斋名,“甲寅(1914)七月二十日初版”。卷首首列“民国三年元月泾县朴安胡韫玉”所作《销魂词序》,次为毕振达“壬子(1912)二月”成编后“自记”,云:

辛亥秋末,避地沪壖。楼居近乡,门鲜人迹。烧烛夜坐,意殊寂然。展读南陵徐积馀丈所刊有清一代《闺秀词钞》,每至词意凄惋,几为肠断,往复欷歔,不忍掩卷。暇尝摘诸家词中之芳馨悱恻、哀感顽艳者,写成卷帙,以供吟讽。类多伤春怨别之辞,共选词凡九十五家,二百三十四首。昔杨蓉裳之序容若词,谓为“凄风暗雨、凉月三星,曼声长吟,辄复魂销心死”。兹编所甄录者,其凄艳处往往仿佛《饮水》,爰以“销魂词”题名,后之读者,其亦黯然有蓉裳之感与。壬子二月清明后三日仪征毕振达钞竟自记。

毕振达所谓“《闺秀词钞》”,为徐乃昌(1868—1936,字积余,斋名积学斋、小檀栾室等,安徽南陵人)所辑刻。清光绪二十一年至二十二年(1895—1896)(4)此据牌记。卷首王鹏运序作于甲辰(1904)、金武祥和况周颐序作于乙巳(1905),应为后来补撰。,徐氏曾辑刻《小檀栾室汇刻闺秀词》十集,每集十种,凡收“闺秀词人百家(除第十集所收沈宜修、叶纨纨、叶小鸾为明代词人,其余九十七家皆为清代词人),词集一百零二种(其中吴藻、许德分别收录两种词集)”(5)王玙珊:《〈小檀栾室汇刻闺秀词〉百种叙录》“引言”,江苏师范大学2018年硕士论文。。词坛大家王鹏运、况周颐、金武祥为序,王以敏题词。后徐氏“又仿《元诗癸集》之例”,辑“词之丛残不成集者”(王鹏运《小檀栾室汇刻闺秀词序》),合为《闺秀词钞》十六卷补遗一卷,始刊于清宣统元年(1909),凡录词人五百二十一家,词作一千五百九十一首。徐乃昌所编二书,基本囊括了有清一代著名闺秀词人词作;所收词人皆附小传,“姓名以次,注以字号、里居及诗词集名,其配偶之姓名、爵里可考者,亦并记之”(《闺秀词钞·例言》),这种体例为其后所出的《销魂词》《销魂词选》所继承。

毕振达《销魂词》系对徐乃昌所编二书的再选,亦以人系词。从前往后对勘可知,李佩金至缪珠荪依次选自《小檀栾室汇刻闺秀词》,后书陶淑下附郑莲《菩萨蛮》(春风二月江南路)一首,亦被选,但单独立目;张学雅至蒋□□依次选自《闺秀词钞》;其后的李道清一人又选自《小檀栾室汇刻闺秀词》;而以毕振达妻杨全荫殿尾(徐编未选杨氏)。可见,毕振达基本上是按由前往后阅览徐编二书的次序摘编《销魂词》的。他撷取徐编“诸家词中之芳馨悱恻、哀感顽艳者”,“凡九十五家,二百三十四首”,认为其“词意凄惋”,“多伤春怨别之辞”,读之令人“几为肠断,往复欷歔,不忍掩卷”。昔杨蓉裳序纳兰性德词,形容其阅读感受云:“凄风暗雨、凉月三星,曼声长吟,辄复魂销心死。”毕振达觉得他所甄录的这些清代闺秀词,“其凄艳处往往仿佛《饮水》”,于是以“销魂词”题名,他相信读者读后,也会黯然“魂销心死”,受到极大感动和精神洗礼。

范烟桥与毕振达为文字知交。两人初识于1922年(6)烟桥《呜呼倚虹》:“余始识倚虹,为民十一青社席上。”(《申报》1926年5月19日),此后多有文事往还。1926年,毕因病早逝,范撰《呜呼倚虹》一文以悼,情词颇为恳切。1946年4月28日,他又在《前线日报》发表《〈销魂词〉》一文,回忆好友的这部词选和自己的《销魂词选》:

亡友毕倚虹有一《销魂词》之楫(辑),皆选女子倚声之隽妙者。出诸女子手笔,当更动人心魄。余于民二十三年曾为襟亚所主之中央书店辑《销魂词选》,较倚虹所辑为广。

由此可见,范烟桥编《销魂词选》,的确是受毕振达《销魂词》启发,后者是他重要的参考资料。范氏的编选标准,也与毕一脉相承,其《销魂词选·序言》说:

在男子为中心的社会里,男子所作的词,男子的词里所发泄的热情,是虚伪的,是粉饰的,是勉强的。深刻的说一句,多少总含有一点侮辱性的。我们要寻觅真的热情,非到富有情感的女子的词里去找不可!女子在男子中心的社会里,处处受男子的操纵、压迫、欺骗、藐视。伊们有的是屈服,有的是抵抗。无论是屈服,或者是抵抗,都应有一种对于性的发泄。经过多愁善感的陶冶,自然一字一句都是以回肠荡气了。所以,我所选的女子词,题名“销魂”。秦观的《满庭芳》词:

销魂!当此际,香囊暗解,罗带轻分。漫赢得秦楼,薄倖名存。此去何时见也?襟袖上、空染啼痕。

销魂的意义,当然不只江淹所说的“惟别而已矣”了。杨容裳序纳兰容若词:

凄风暗雨,凉月三星,曼声长吟,辄复魂销心死。

这几句话,比较的可以认识得词的真意义。我现在所选的词,当然是“销魂心死”的程度,要比容若的词加上几倍。那么,这个书名,题得还不算失当罢。

显然,范烟桥对命名缘由、编选标准的阐发继承了毕振达之选,两人都认为所选的女性词具有感染力强的“销魂”特征,而且都引用了杨蓉裳序纳兰性德词之语。不过,范氏也有引申、发展。毕振达仅说他从诸女性词中摘取了特别“销魂”的作品,范烟桥则结合“五四”新文化运动后蓬勃发展的妇女解放思潮,对所选女性词堪称“销魂”的原因及价值作了详细阐发。其《销魂词选·序言》先从词的特质谈起,指出词史上虽然也有“大江东去”之类悲歌慷慨的词,但毕竟不多,“繁声淫奏”“侧艳”的儿女之情,才是词的普遍性质。词虽然因此受过一些人的抨击,但“终究得到春风的嘘拂,常在温馨的怀抱里滋荣着”。随后,他对男、女两性的词作了对比,认为在男子为中心的社会里,男子在词中发泄的情感,“是虚伪的,是粉饰的,是勉强的”,“多少总含有一点侮辱性的”;而女性词则“有一种对于性的发泄”,而且“经过多愁善感的陶冶”,读来自然令人“魂销心死”,觉得“一字一句都是以回肠荡气了”。《销魂词选》所选,都是“作者最有真性情寄托的作品”,如“无题”类所选刘絮窗《行香子》云:“柳色才匀,草色方新。怪东风、酿就离情。弦鸣玉轸,酒泛金樽。奈不销愁,不销恨,只销魂。 极目行云,是处伤神。看斜阳、又近黄昏。桃花片片,杜宇声声。正欲归春,欲归鸟,未归人。”范氏评曰:“是天地间最可恼的事。”再如《〈销魂词〉》特意拈出的明武进陈沅《荷叶杯·有所思》:“自笑愁多欢少,痴了,底事倩传杯。酒一巡时肠九回,推不开,推不开。”范氏认为:“此种情怀与口吻,男子所难具也。”的确肖合女性心理、声口,十分感人,是“男子作闺音”的代拟之作无法企及的。需要说明的是,范烟桥由词具女性特质谈到女性词之殊异、将男女两性词对比的论证策略,是明清以来女性词评论、研究的惯常做法,颇受吴绮《众香词·序》(7)参见孙康宜著,马耀民译:《明清女诗人选集及其采辑策略》,《千年家国何处是:从庾信到陈子龙》,桂林:广西师范大学出版社,2022年,第427页。、胡云翼《女性词选·小序》(亚细亚书局1928年9月初版)等影响。

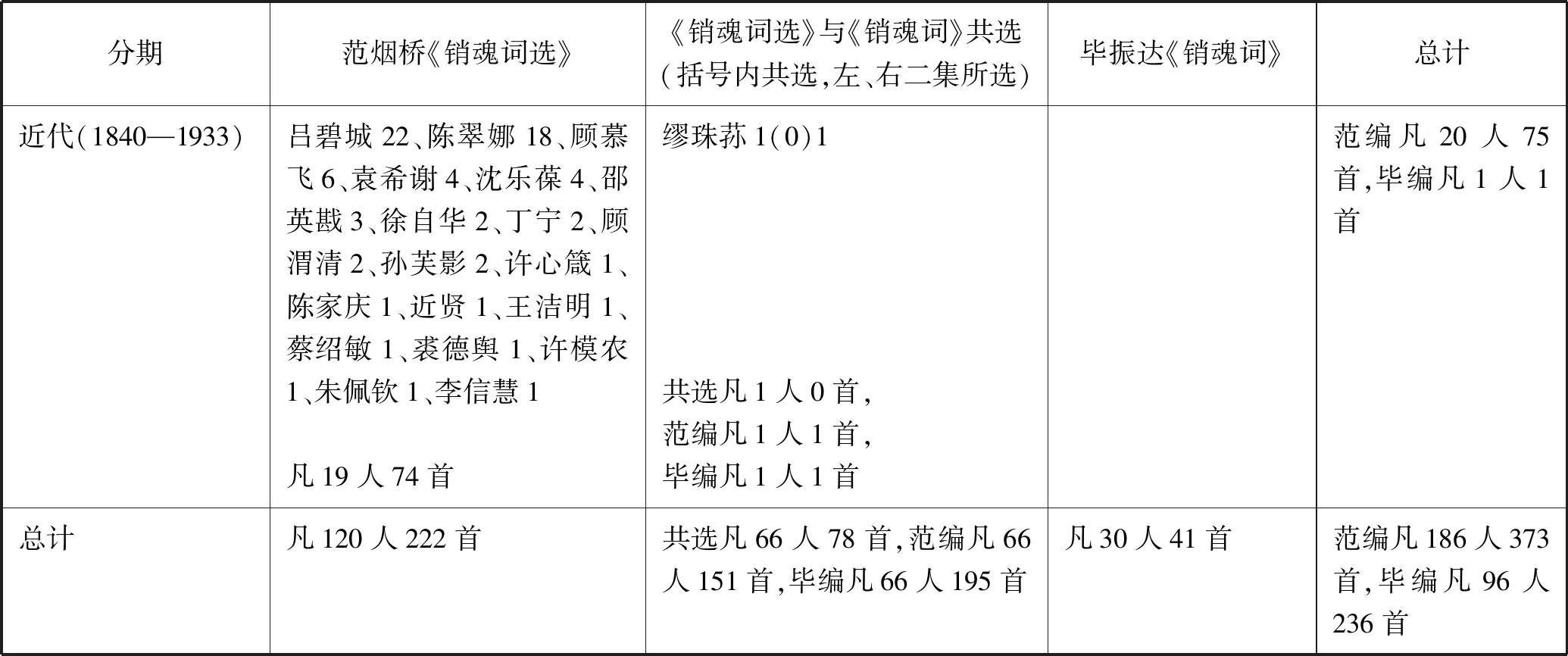

而且,范烟桥所辑,较毕振达《销魂词》为广。二书选阵如下表所示(8)张阿钱《减字木兰花·离怀谁诉》、顾春《临江仙·万点猩红》、顾媚《花深深·花飘零》重选,这里各计1首。诸朝无名女各按1人计。:

分期范烟桥《销魂词选》《销魂词选》与《销魂词》共选(括号内共选,左、右二集所选)毕振达《销魂词》总计宋(960—1279)无名女2凡1人2首范编凡1人2首明(1368—1644)柳是5、沈宪英5、庞蕙5、沈静专4、王微3、沈树荣3、喻撚3、周兰秀2、周慧贞2、叶小纨2、徐元端2、吴芳2、无名女2、沈士芳2、龙辅2、颜绣琴1、张蘩1、范姝1、周琼1、吴静闺1、李玉照1、韩智玥1、吴贞闺1、严曾杼1、王朗1、项兰贞1、纪映淮1、马闲卿1、申蕙1、赵承光1、齐景云1、黄氏1、葛嫩1、邓太妙1、童观观1凡35人64首沈宜修11(2)12、叶小鸾7(1)10、叶纨纨5(0)5、商景兰3(3)3、陈沅3(2)2、顾信芳3(2)5、胡莲1(1)1、陈1(0)1共选凡8人11首,范编凡8人34首,毕编凡8人39首宋瑊1、蓉湖女子1、寇湄1凡3人3首范编凡43人98首,毕编凡11人42首清前中期(1644—1840)吴琼仙5、吴森札4、许珠2、沈友琴2、顾春2、张学典2、于晓霞2、陆惠2、王倩2、熊琏2、贺双卿2、王韵梅2、钱念生1、陈翡翠1、劳纺1、陈星垣1、沈宛1、陈璘1、唐韫贞1、陆蓉佩1、陈芳藻1、蒋英1、吴瑗1、储慧1、沈御月1、华婉若1、钱静娟1、叶澹宜1、许德1、曹佩英1、沈鹊应1、许诵珠1、董婉真1、俞浚1、尤澹仙1、叶辰1、阚寿坤1、陆蒨1、鲍之芬1、陈嘉1、邓瑜1、浦映绿1、赵棻1、汪菊孙1、席慧文1、许玉晨1、毛媞1、陈滟1、王荪1、张友书1、浦梦珠1、姚凤翙1、沈善宝1、沈少君1、陆韵梅1、丁善仪1、曹鉴冰1、查清1、张英1、王潞卿1、沈允慎1、查慧1、苏穆1、支机1、秦桢1、刘絮窗1凡66人83首赵我佩12(7)15、王淑8(0)1、左锡嘉4(3)10、李道清4(3)8、江瑛3(3)4、关锳3(1)6、郑兰孙3(2)3、袁绶3(0)2、孙云凤3(1)16、葛秀英3(1)4、徐灿3(2)5、李佩金3(1)1、钟筠3(3)3、俞庆曾3(1)3、吴藻3(1)9、许庭珠2(1)1、张阿钱2(1)1、孙荪意2(0)1、宗婉2(1)1、庄盘珠2(2)5、屈秉筠2(1)1、濮文绮2(2)2、钱凤纶2(1)1、季兰韵2(0)1、汪淑娟2(2)3、钟韫2(1)1、沈珂2(1)1、张玉珍2(0)3、冯兰因1(1)1、孙云鹤1(1)4、郑莲1(1)1、曹景芝1(1)3、曹慎仪1(1)4、徐映玉1(1)1、蒋□□1(1)1、顾贞立1(0)1、吴湘1(0)1、席佩兰1(1)1、陶淑1(1)2、屈蕙纕1(1)1、吴文柔1(1)1、陆姮1(1)2、吉珠1(1)1、王睿1(0)1、范玉1(1)1、吴麟珠1(1)1、丁采芝1(1)1、顾媚1(1)1、朱中楣1(1)1、张令仪1(1)2、刘琬怀1(1)1、孙汝兰1(1)1、钱斐仲1(0)1、王兰佩1(1)1、熊象慧1(1)1、刘絮窗1(1)1、杨全荫1(1)4共选凡57人67首,范编凡57人116首,毕编凡57人155首左锡璇3、钱孟钿3、顾翎2、沈2、吕采芝2、谈印梅2、钱贞嘉2、陈□□2、秦昙2、王贞仪1、张学雅1、丁白1、顾绣琴1、林绿1、张粲1、顾树芬1、虞兆淑1、倪小1、叶文1、吴琪1、吴九思1、侯承恩1、吴永汝1、刘□□1、吴规臣1、管筠1、戴锦1凡27人38首范编凡122人198首,毕编凡84人193首

分期范烟桥《销魂词选》《销魂词选》与《销魂词》共选(括号内共选,左、右二集所选)毕振达《销魂词》总计近代(1840—1933)吕碧城22、陈翠娜18、顾慕飞6、袁希谢4、沈乐葆4、邵英戡3、徐自华2、丁宁2、顾渭清2、孙芙影2、许心箴1、陈家庆1、近贤1、王洁明1、蔡绍敏1、裘德舆1、许模农1、朱佩钦1、李信慧1凡19人74首缪珠荪1(0)1共选凡1人0首,范编凡1人1首,毕编凡1人1首范编凡20人75首,毕编凡1人1首总计凡120人222首共选凡66人78首,范编凡66人151首,毕编凡66人195首凡30人41首范编凡186人373首,毕编凡96人236首

由上表可知,毕编以清人为主,而范书则志在“以成中国女子词学之大观”(《〈销魂词〉》),呈现历代女性词的精华,故其所编为古今兼备的通代词选。毕编为范书重要的取材来源,二书共选凡66人,然所选词作有同有异,同者凡78首,约占一小半,有一半多的词作互不相同。毕编所选为范书刊落者凡30人41首。范书在毕编外新增者凡120人222首,以明清为主,明前仅增选宋代无名女2首。《销魂词选·序言》云:“宋代自然是词的黄金时代。但宋代女子词,寥寥可数,几阕有名的词,早已脍炙人口,经过许多选家的采录了。”可能是为了避免与其他选本雷同,范氏没有增选李清照、朱淑真等明前著名女词人(9)但类前弁言多引李清照、朱淑真、张玉娘、王昭仪、孙道绚、吴淑姬、管夫人等宋元女性词作,故正文未多增选其词,或许也有全书整体布局的考虑,由此亦可看出范书的“通代”性质。。他重点增选了明清词人,全书所选也以明清为主,这大致符合女性词在明清繁荣的历史实情。《销魂词选·序言》还举例对带动明清女性词繁荣的枢纽——家族和师门作了提点:“明清两代女子的词,也非常发达……吴江诸叶,因着天寥道人(绍袁)的领导,家庭里充满了文学的空气,差不多人人有集。尤其是词,都写得出色……袁随园(枚)、陈碧城(文述)广收女弟子,又造就不少的女作家。虽然袁门诗人为多,到底文学给与女子一个很大的乐园,任伊们自由自在的掉臂游行了。所以,我所选的‘销魂词’,以明清两代为多。”此外,范氏对当代女性词家也给予了关注。不过,令他无可奈何的是,“自从新文化运动振起以后,女子文学自然也起了轩然大波。无拘无束的新体诗,极端的发达,有规律有格局的词,如何不遭厌弃呢!只有几位沉浸在文学的陈酒里的女词人,还在‘平上去入’的推敲、斟酌,可是也寥寥可数了”(《销魂词选·序言》)。当代女词家中,他最青睐吕碧城,凡选22首,其次为陈翠娜,凡选18首,在全书遥遥领先(其他词人所选,绝大多数不足5首)。范烟桥解释如此编选的原因道:“近时以吕碧城女士所作为多,取其题材较新,意境较广。”(《〈销魂词〉》)陈翠娜的词也有类似特点。这显示了范烟桥求新识变的通达眼光。对勘可知,范氏对当代词的增选,主要取材于《红梵精舍女弟子集》(1928年初版),所选多顾宪融门生,顾慕飞、沈乐葆、邵英戡、顾渭清、孙芙影、许心箴、王洁明、蔡绍敏、裘德舆、许模农、朱佩钦、李信慧诸人皆是,约占五分之三。范烟桥和顾宪融友善,且《销魂词选》成编前后,两人同为上海中央书店编写过一套诗词入门读物,范撰《无师自习作诗门径》、顾撰《无师自通填词门径》(1933年5月初版)。范烟桥多选顾氏门人,应该也有友情因素。

体例上,《销魂词选》也比《销魂词》复杂、有特色。毕编较为随意,仅是对徐乃昌所编二书的简单摘录,它们都以人系词,前者的词人排序、小传等基本沿袭后者。而范书则精心结构,先按题材分为“怀人”“咏物”等十类,类下再按作者世次编排作品。作者首见时附小传,简注字号、籍贯、父夫或子之姓名官职、诗词集名等。“每类有弁言,每词有小评。”十几年后,范烟桥回忆起《销魂词选》,仍颇看重,期望他日修订,可惜未能如愿:“当时亦费一番心血,今日重检一过,觉尚有数语,足供研究词学者之参考。如云……自知所见甚狭,未免珊瑚网漏之憾,他日退居闲轩,当再事搜罗,以成中国女子词学之大观。”(《〈销魂词〉》)即就目前所成来看,范烟桥诗词造诣颇高、别具手眼,《销魂词选》所录基本是情感真挚、内容充实、艺术上可圈可点的佳作,今天看来仍不失为一本基本反映了中国女性词大观的很有特色的优秀选本。

二、 “她”的声音

虽说历史是由男性和女性共同创造的,但创造历史的男女两性地位、角色等并不相同、平等。在中国古代,“男尊女卑”“男外女内”等被视为天经地义的伦理信条,社会对男女两性的性别定位差异很大,女性被排挤出很多活动领域,接受教育的机会、程度都低很多,即便接受,也不过是学习“女四书”等树立“三从四德”观念,成为贤妻良母,而非舞文弄墨、登科入仕。在这样的生活、文化处境中,女性从事文学创作并成名成家的可能很小。而几千年来的发表出版、历史书写乃至文化建构,也是以男性为中心和标准的。女性“弄文”被视为“可罪”、非其职分所宜,作品流传甚是艰难。正如宋代著名女词人朱淑真所自责的:“女子弄文诚可罪,那堪咏月更吟风。磨穿铁砚成何事,绣折金针却有功。”(10)朱淑真:《自责》二首之一,朱淑真著,魏仲恭辑,郑元佐注,冀勤辑校:《朱淑真集注》,北京:中华书局,2008年,第146页。《名媛诗纬》的编者王端淑亦感慨:“女子深处闺阁,惟女红酒食为事,内言不达于外间,有二三歌咏秘藏笥箧,外人何能窥其元奥?故有失于丧乱者,有焚于祖龙者,有碍于腐板父兄者,有毁于不肖子孙者,种种孽境,不堪枚举,遂使谢庭佳话变为衰草寒烟,可不增人叹惋乎?”(11)王端淑:《名媛诗纬初编》卷三二《遗集上》,清康熙山阴王氏清音堂刻本。

直到明代后期,这种状况才有了改观。随着心学的流行、商品经济的发展和出版业的繁荣,江南和北京、广州等都会的大家族日渐重视闺秀教育,文才被视为女性重要的修养,可以为婚姻增加筹码,为家族带来荣耀甚至收入。很多家族在性别分工上作出调整,越来越支持女性从事文学创作,甚至将出版其集看作责任。而女性,也“认识到她们作为作家加入到一种前所未有的性别实践中,她们成为受到尊重的文学传统的参与者,这使她们拥有了自己的声音,自我价值感,用各种文本试验不同身份的机会,以及在家庭以外以印刷形式传播作品的机会”(12)雷迈伦著,赵颖之译:《明清中国统治阶级女性的文学创作以及“小众文学”(Minor Literature)的出现》,方秀洁、魏爱莲编:《跨越闺门:明清女性作家论》,北京:北京大学出版社,2014年,第334页。。于是,女作家雨后春笋般涌现,而且多以家族、地域、师门“簇生”。据胡文楷《历代妇女著作考》统计,明清女作家及其存世作品的数量,远远超过此前数代的总和(13)参见胡文楷编著,张宏生增订:《历代妇女著作考》(增订本),上海:上海古籍出版社,2008年。。

明清时期,很多大家闺秀多才多艺,擅长诗词。在明末词学复兴的鼓动下,她们在词创作上亦取得了不凡成绩。时人普遍认为,“词”这一文体,具女性特征,女性的性情和生活特别适合填词。叶燮曰:“词之意、之调、之语、之音,揆其所宜,当是闺中十五六岁柔妩婉娈好女,得之于绣幕雕阑,低鬟扶髻、促黛微吟,调粉泽而书之,方称其意、其调、其语、其音。”(14)叶燮:《小丹丘词序》,《己畦集》卷八,《清代诗文集汇编》第104册,上海:上海古籍出版社,2010年,第404页。周铭云:“帷房旖旎之习,其性情于词较近。故诗文或伤于气骨,而长短句每多合作。”(15)周铭:《林下词选·凡例》,顾廷龙主编:《续修四库全书》第1729册,上海:上海古籍出版社,2002年,第555页。创作的繁荣亦促进了选本的涌现,以往作为点缀或和僧道、无名氏等一道附于卷末的闺秀,开始单独成集。现存最早的女性词选是明代许铨胤选评的《古今女词选》。随后,女性词选层出不穷,有通代型(如柳如是《绛云楼历代女子词选》),有断代型(如顾嘉容、金寿人《本朝名媛诗余》),还有地域型(如黄瑞《三台名媛诗辑》附词辑),编选宗旨、编排方式等亦五花八门。这说明人们对女性词的特点、价值越来越认可,对女性文学传统、谱系的建构、梳理越来越自觉。

近代特别是“五四”以来,随着妇女解放思潮的蓬勃兴起,对历史上女性生活、文学的研究和诗词等作品的编选也掀起一个热潮。人们带着为现实变革张本的动机,多将历史上的女性想象为被监禁于内闱、饱受压迫的受害者。比如陈东原便认为:“我们有史以来的女性,只是被摧残的女性;我们妇女生活的历史,只是一部被摧残的女性底历史。”而他撰著《中国妇女生活史》,“只想指示出来男尊女卑的观念是怎样的施演,女性之摧残是怎样的增甚,还压在现在女性之脊背上的是怎样的历史遗蜕”(16)陈东原:《中国妇女生活史》,北京:商务印书馆,2017年,第17页。。有学者指出,这种女性在传统社会饱受父权压迫、摧残,处于隔离、扭曲和从属状态的“‘五四’妇女史观”,“是‘五四’新文化运动、共产主义革命和西方女权主义学说”“罕见合流的结果”,是一项“非历史的发明”,也即“政治和意识形态建构”,反映了“关于20世纪中国现代化的想像(象)蓝图”,“错误地将标准的规定视为经历过的现实”,而不是历史上妇女的真实状况(17)高彦颐著,李志生译:《闺塾师:明末清初江南的才女文化》,南京:江苏人民出版社,2022年,第1~6,1~36、411页。。然而,这种史观在随后被不断强化,成为相当长一段时期内中国妇女史和妇女文学研究赖以开展的“锚点”。

《销魂词选》亦受其影响。在《序言》中,范烟桥说:“女子在男子中心的社会里,处处受男子的操纵、压迫、欺骗、藐视。伊们有的是屈服,有的是抵抗。”“闺怨”类弁言评析无名女《玉蝴蝶》(为甚夜来添病)道:“这首词是在春意最蓬勃的当儿所作,那不可抑制的情想在种种推想中露出来,觉得以前不解放的金闺中,不知道闷死了多少青春热望的少女。”“艳情”类评刘琬怀《临江仙》(袅袅余音竟绝)云:“吹箫不算什么伤风败俗的事,怎说‘本非闺阁所宜’?以前女子为礼教所束缚,奄奄绝无生气。”亦将女性视作为礼教所缚、被囚禁于深闺的受害者。

不过,《销魂词选》毕竟不像《中国妇女生活史》那样属于建构性的学术专著,更容易受“‘五四’妇女史观”主流意识形态的影响,“以论带史”,而是一部词选,而词又寄托着女性的真性情,发出的是“她”最真实的心声,是“女子思想、情绪、生活”最直接的映现,所以,范烟桥撰写评点、弁言和自序,又不能不遵从自己最真切的阅读感受,通过女性词从女性最原始的声音、感受出发,考察与认识历史上女性的真实处境,“由史得论”。这种不同观念、感受的博弈,使《销魂词选》一书隐含着恐怕连范烟桥自己都没有觉察到的有趣的张力:虽受“‘五四’妇女史观”影响,但这更像标签,作为全书主体的词作及评点、弁言等实实在在呈现给读者的,并不是“‘五四’妇女史观”预设的压迫、拘禁、哀嚎、沉闷、乏味和反抗,反而是一个个富有主体性和能动性的美丽、丰盈心灵的展演,充分显示了女性才情之卓绝及社交和精神生活之丰富。

当然,范烟桥这种在当时难能可贵的“女性视角”和对女性真实处境的洞察并非自觉,而是词选评点的著述体例无意间赋予他的。半个多世纪后,高彦颐反思“‘五四’妇女史观”,则自觉借用社会性别分析框架,主张通过“理想化理念”“生活实践”和“女性视角”的交叉互动,重构明清江南才女色彩斑斓的社交、情感和精神世界。她认为,儒家性别规范具有相当大的灵活性,虽然剥夺了女性的法律人格和独立的社会身份,但并未剥夺她的个性或主体性,反而提供了一定程度的自由,使女性可以“利用有限然而具体的资源,在日常生活当中苦心经营自在的生存空间”,“在实践层面享受着生活的乐趣”。儒家“‘社会性别体系’,就是长年累月在这种经营下累积起来的”,由此衍生的妇女史“充满争执和通融”,“不是‘上、下’或‘尊、卑’所能涵盖的”。妇女是有份操纵儒家文化权力运作并主动承担教化使命的既得利益者,而非受害者。这“或许可以解释为什么她们缺乏动力,去推翻建立在‘三从’基础上的流行体系”。高彦颐重点还原了江南上层女性如何一面名义上遵从“三从四德”等格言,“在法律和社会习俗的管束下,过着以家庭为中心的生活”,一面“通过一代一代对女性文学的传递”,“超越了闺阁的空间限制”,“经营出一种新的妇女文化和社会空间”——一种能够“给予她们意义、安慰和尊严”的生存空间,从而“在儒家体系范围内”获得“自我满足”(18)高彦颐著,李志生译:《闺塾师:明末清初江南的才女文化》,南京:江苏人民出版社,2022年,第1~6,1~36、411页。。

而范烟桥《销魂词选·序言》亦洞察到:“所选的,至少是作者最有真性情寄托的作品,至少可以看出一时代的女子思想、情绪、生活的一斑”,“这部书,是中国近六百年女子的呼声”,“文学给与女子一个很大的乐园,任伊们自由自在的掉臂游行了”。“投赠”类弁言也说:“没有解放的女子,交际是处处拘束的。但诗词的投赠,在所不禁,所以有许多心事,都在字里行间发抒出来。”的确,诗词创作为处于“男外女内”“三从四德”等儒家性别规范中的女性,提供了宣泄情感、表达思想、抒写生命体验、记录日常生活、建构主体身份、拓展生存空间和交际网络,乃至在公众领域发声并获得荣誉,进而实现人生不朽价值的工具或途径。

《销魂词选》按题材将所选词作分为“怀人”“咏物”“感时”“别绪”“哀悼”“投赠”“题咏”“闺怨”“艳情”“无题”十类,大致呈现了女性词乃至女性文学的主要内容。此种编排方式,除了便于读者创作时检索、揣摩外,也能使他们更好地认知并进入女性的生活情境和情感世界。这十类,可进一步按是否涉及他人或带有交际目的,分为言情词和交往词。

言情词包括“咏物”“感时”“闺怨”三类和“艳情”“无题”中的一部分。诗词创作使女性在女儿、妻子、母亲的传统角色之外,获得了诗人的崭新身份。她们用诗笔抒写日常生活中的感触、事件、活动和物什,构建自身作为女性的主体身份。尽管在儒家性别规范的束缚下,女性主要过着家内生活,再加上“词为艳科”的文体过滤,女性在词中抒写的生活、情感,比诗要狭窄,但并不单调、乏味、沉闷,虽有不少孤独、忧愁和悲伤(“感时”“闺怨”两类所录大多如此),但也不乏欣喜、满足与快慰(“咏物”“艳情”“无题”类有不少呈现)。

女性题咏的物什,虽多为闺中所常见者,但是非常丰富,寄托、表达的情怀也很多样。仅就《销魂词选》所选者而言,既有瓶中腊梅、蛱蝶花、兰、月下桃花、白秋海棠、金凤花、茉莉、绣球花、落花、春柳、柳絮、春草、荷叶等花卉与绿植,也有阑干、帘影、秋千、香串、红豆、纸蝶、扇、香扑、镜、肥皂、月饼等家具、玩具、化妆用品和食品,还有燕、睡鹦、蟋蟀、新月等禽虫与天象。其中,沈静专《蝶恋花·蛱蝶花》、陈璘《浣溪纱·金凤花》、唐韫贞《浣溪纱·秋千》、孙云凤《浣溪纱·茉莉》、徐元端《菩萨蛮·睡鹦》等通过咏物,将闺中生活写得活泼而充满乐趣。如孙云凤《浣溪纱·茉莉》云:“纤手分来点鬓疏,幽香开遍一株株,星星如玉复如珠。 团扇梦回新雨后,绿窗人浴晚凉初,小廊风透碧纱橱。”范氏评曰:“羡煞碧纱橱外人。”更奇的是,女性甚至将自身富有女性性感特征的身体、装扮作为题咏对象。如所选储慧《少年游·美人足》云:“玉笋才芽,金莲未蕊,裂帛裹初成。兜罢弓鞋,藏来锦袜,点地最轻盈。 香尘留得纤纤印,软步悄无声。藕覆轻移,榴裙低掩,瘦处可怜生。”颇有顾影自怜的满足与得意,为自己身为女性而欣喜。范烟桥选录这首词并评点说“和八股文,同成骨董”,表明他的态度很复杂:既不得不承认甚至有点欣赏其美,但又认为过时了,“骨董”正是美而过时的东西。相反,他对时人陈翠娜题咏的新美人手、新美人裙、新美人发则颇为青睐。陈翠娜《沁园春·新美人手》云:

玉节生涡,小握柔荑,人前乍逢。爱琴声如雨,随他上下,粉痕调水,遣汝搓融。鸳海环盟,红绡镜约,都在纤纤反复中。娇憨处,向隔花抛吻,挥送飞鸿。 软衣小样玲珑,怕此日春寒冻玉葱。记睡余捼眼,灯花生缬,憨时折纸,人物如弓。掬月无痕,搯花留恨,剪尽年前凤爪红。难防备,惯掩人身后,遮去双瞳。

范烟桥评曰:“握手、奏琴、抛吻、折纸,都是女子新生活。一结更活画出一个活泼女郎,不是旧时所有。”

范烟桥所谓“艳情”,泛指与女性性别特征相关的情感。此类所选言情词,生动、直观地说明:由女性亲自“现场报道”的日常生活、情感,远非“‘五四’妇女史观”所建构的那样沉闷、单调,而是丰富多彩得多,如王淑《蝶恋花·观绳伎》、钟韫《重叠金·美人晓妆》、钱斐仲《菩萨蛮·嬉春》、葛秀英《醉花阴·染指甲》、赵承光《蝶恋花·佳人抚镜》、顾春《临江仙·清明前一日种海棠》、查清《青玉案·美人倦绣》、袁绶《洞仙歌·冬夜围炉赏雪》等。

如果说言情词主要展现了女性如何在闺门之内这个有限的日常生活空间抒情发声的话,那么交往词则呈现了她们如何与家人唱和交流并越过闺门拓展自己的生存空间和交际网络,从而获得声誉,走向不朽。

《销魂词选》所选交往词包括“怀人”“别绪”“哀悼”“投赠”“题咏”五类和“艳情”“无题”中的一部分。交际性或实用性是中国古代文学的普遍功能。对于身体流动受到限制的女性而言,诗词创作尤其具有拓展生存空间和交际网络的重要意义。凭着对诗词的共同爱好,通过作品的寄赠交流,不同年龄、家族、地域甚至阶层的女性得以跨越闺门,建立友谊。有些人成为鸿雁传书、纸上晤对的文字知交。有些人组成诗社,定期雅集,从事赏花、踏青、过节、宴会、郊游、唱和、联句、共咏等活动,甚至出版诗集。这使女性将生存空间和交际网络,由家庭、亲属拓展到邻里、他乡甚至公众领域。在诗词创作和交流营造出的相对自由而广阔的天地内,女性获得情感和智力的满足,生命变得更加惬意和充实。

以《销魂词选》反映的情况来说,女性交往的对象除了父母、丈夫、兄弟、姐妹、儿女等亲属外,还有邻居、诗友、画家、师长等志趣相投者,甚至包括男性师友和古人。“怀人”“别绪”两类,可能因为所选作品抒写情感较为诚挚、私密,故多涉及近亲。“哀悼”“投赠”“题咏”等题材交际性更强,故所选作品中有不少指涉远亲或非亲属。如“哀悼”类所录吴芳《丁香结·为未婚顾烈女作》、濮文绮《浣溪纱·题沈鹤子表叔荷华尺页,盖其悼亡之粉本也》、曹佩英《虞美人·题〈香畹楼忆语〉》、吴湘《蝶恋花·吊邻姬》、吕碧城《摸鱼儿·游伦敦堡吊建格来公主》;“投赠”类所录钟筠《生查子·和钱淑仪、查夫人》、叶纨纨《浣溪纱·赠婢》、韩智玥《浣溪纱·柬瞿夫人》、尤澹仙《青玉案·寄呈心斋先生》;“题咏”类所录吴琼仙《唐多令·题竹阴美人画扇》、浦映绿《唐多令·题云孙聘姬珊珊照》、赵棻《瑞云浓·题叶小鸾眉子砚拓本》、陈家庆《水龙吟·题子庚师〈噙椒室填词图〉》。

高彦颐概括的伙伴式婚姻和由闺秀组成的家居式、社交式、公众式诗社及由名妓组成的“家庭外”社团(19)高彦颐:《闺塾师:明末清初江南的才女文化》,第23页。,在《销魂词选》中多有呈现。比如,“投赠”类所选俞庆曾《醉花阴·和瑟庵韵》云:“一抹晚霞花气暝,琴韵书声应。香篆锁窗纱,下了帘栊,小语防人听。 月明如水人初定,郎识侬情性。笑促卸残妆,卸了残妆,相倚同窥镜。”叙写了一对神仙眷侣弹琴、读书、烧香、下帘、卸妆、窥镜的生活情景,其词本身又为酬夫君而作,足见琴瑟雅和,范烟桥歆羡地评点道:“艳福不浅,是‘有甚于画眉’的注脚。”再如,范烟桥选录了不少叶绍袁和沈宜修夫妇领导的家居式诗社成员的交往词,仅“怀人”类所录,就有沈宜修《玉蝴蝶·思张倩倩表妹》、叶小鸾《谒金门·秋晚忆两姊》、叶小纨《踏莎行·过芳雪轩忆昭齐先姊》、沈宪英《点绛唇·忆琼章姊》等。有些词作,还较为细致地记录了女性诗社或群体出游、过节、宴集、唱和、联句、题咏……的情形。如“投赠”类所录徐自华《鬓云松·今春,余君十眉曾约佩子与余探梅邓尉,并梦余填词得“红冰”句,驰书见告。旋因他事,未果往。顷索题〈鸳湖双桨图〉,为赋此解,即用其语于末,以志梦灵也》;“艳情”类所选沈树荣《满庭芳·中秋夜同诸妗坐月》、喻撚《踏莎行·偕嫂游湖浦》、丁善仪《金错刀·七月小病,女伴招作乞巧会,未赴》、陆韵梅《清平乐·雨后坐月,与星斋联句》等。

“题咏”类所选丁采芝《浪淘沙·重读〈生香馆诗词〉题后》云:“开卷便生怜,好句如仙。玉钗敲断梦难圆。如此韶华如此过,那得延年。 底事不成欢,月夕花天。怀人题遍衍波笺。个里伤心人不晓,说也凄然。”抒发了对亡友李佩金的怀念及对其诗词的怜爱和遭际的慨叹,颇有同好同性同命相怜、知音弦断的况味儿。正是通过与同时代甚至历史上同性的诗词交流和对话,女性逐渐树立起关于女性文学与文化的自觉的共同体意识。这种愈来愈强大的“她”的声音,也在公众领域和历史书写中得到回应。社会对女性作品越来越认可,王季重《钟山献序》曰:“近吴越中,稍有名媛篇什行者,人宝如昭华琬,能使闺阁声名,驾藁砧而上之。”(20)王思任著,李鸣注评:《王思任小品全集详注》,北京:北京联合出版公司,2018年,第219页。地方史志和家谱族谱,亦慢慢将文才视为独立的女性品质加以表彰,与贞、烈、节、孝等传统女性美德并著,如《(光绪)重修嘉善县志》云:“吾邑妇职相传,约略近古,间有溢而著词采者,前志未载,兹遵府志例,增列于贞、烈、节、孝之后。天性所优,讵得遗而不彰欤?”(21)江峰青修,顾福仁纂:《(光绪)重修嘉善县志》卷二九“人物志九·列女(才媛)”序,清光绪二十年(1894)刻本。

三、 缘何是“她”

在男、女两性互补、互动的社会文化语境中阐发女性文学不同于男性文学的特质,应是中国古代女性文学研究的核心要义。可惜目前这方面的研究非常薄弱(22)或许是像高彦颐那样所持女性文学在形式上没有特点的偏见影响了这一研究的开展。高彦颐曾经指出,“中国的文学经典传统几乎完全是由男性作品所构成的”,这意味着女性不得不争取进入一个“她们没有正当的位置,也没有独特的声音的世界”。然而,“她们仅是挪用以男性为中心的哲学和文学传统观念、习语,来表达自己的想法和情感。在选择文体和文学语言时,她们的作品在形式上可能与男性没有太大差别,但情感内容则毫无疑问是女性所独有的”(高彦颐:《闺塾师:明末清初江南的才女文化》,第23页)。,仅有雷迈伦、乔以钢、邓红梅等少数学者作过一些深入探讨(23)参见雷迈伦:《闺音:唐宋明清词中性别化主体的建构》,《明清》,13.1(1992年6月),第63~110页(Maureen Robertson,“Voicing the Feminine: Constructions of the Gendered Subject in Lyric Poetry by Women of Medieval and Late Imperial China,” Late Imperial China 13.1, June 1992, pp.63-110);乔以钢:《中国古代妇女文学的感伤传统》,《文学遗产》1991年第4期;邓红梅:《女性词综论》,《文学评论》2002年第1期。。

反观学术史,近代学者对女性文学特质的阐发颇值得珍视。在中国古代,文学创作和评价皆以男性为主体和标准。在这样的语境中,不论是男性还是女性,对女性文学的评价,也主要以男性为标准,而贬斥女性性别特质——“脂粉气”,只有季娴、棣华园主人、沈彩等少数评论家为“纤细”“绮”“婉”“秀”“温柔袅娜”等“女子之态”“闺秀口吻”辩护,视为闺秀诗词的特点或妙处揄扬、肯定(24)参见尹玲玲:《脂粉气与女性诗评的清代演进——兼及女性诗评系统的构建》,《中国韵文学刊》2021年第1期;乔玉钰:《清代女性词学生态刍议》,马兴荣等主编:《词学》第47辑,上海:上海古籍出版社,2022年。。近代以来,随着妇女解放思潮的兴起,人们逐渐重视女性文学的性别特质,如吕碧城在《女界近况杂谈·女子著作》中明确倡导女性从事“本色书写”:

兹就词章论,世多訾女子之作,大抵裁红刻翠,写怨言情,千篇一律,不脱闺人口吻者。予以为抒写性情,本应各如其份,惟须推陈出新,不袭窠臼,尤贵格律隽雅,情性真切,即为佳作。诗中之温、李,词中之周、柳,皆以柔艳擅长,男子且然,况于女子写其本色,亦复何妨?若言语必系苍生,思想不离廊庙,出于男子,且病矫揉,讵转于闺人为得体乎?女子爱美而富情感,性秉坤灵,亦何羡乎阳德?若深自讳匿,是自卑抑而耻辱女性也。古今中外不乏弃笄而弁,以男装自豪者,使此辈而为诗词,必不能写性情之真,可断言矣。(25)吕碧城著,李保民校笺:《吕碧城集》,上海:上海古籍出版社,2015年,第438页。

这里,吕碧城从诗文应“抒写性情,本应各如其份”的角度为女性文学的性别特质辩护。她指出,诗文当以是否“推陈出新”“格律隽雅,情性真切”为标准评判,“女子爱美而富情感,性秉坤灵”,性情与男性有异,从事创作写其“性情之真”,风貌自然与男性不同,即使风格“柔艳”,也不是疵病,而是“本色”。吕氏的辩护显然受了男女平等之妇女解放思潮影响。在此风气熏沐下,加上对以男性为主体的文学传统非常谙熟,范烟桥在《销魂词选》自序、弁言和评点中,也十分注重通过与男性的比较,阐发女性及其词的特质,其视角、观点等今天看来仍有启示价值。

首先,范烟桥指出,女性的感觉、体验更为敏锐、细腻、丰富、深刻,这使其词展现出体贴入微、描写工细的特点;有时她们还能因此捕捉到男性通常忽视的细微物事或意象,如香串、肥皂泡等,写出新意。《销魂词选·序言》说女性“善感”。“咏物”类弁言云:“旧时女子,养在深闺,不多见世间万物,只是在眼前所常见、耳所常闻的东西上深刻的观感,随时发出久伏的怀抱。”所选宗婉《离亭燕·初夏病起》下阕云:“帘外湘波渺渺,帘底愁人悄悄。自是病多无好梦,梦也乱如芳草。小院静愔愔,忽被棋声惊觉。”范氏评曰:“棋声会惊梦,真是病体。”丁善仪《金错刀·七月小病,女伴招作乞巧会,未赴》下阕云:“陈钿盒,奠琼浆,一灯摇梦费思量。遥知语笑情方惬,都向天孙问七襄。”范氏评曰:“一灯摇梦,心细如发。”徐元端《菩萨蛮·睡鹦》云:“雪衣巧舌花棚外,修翎立向斜阳晒。半晌不闻言,惊寻到翠轩。 笑声嗔小婢,莫要惊他睡。风响绿窗纱,醒来抖落花。”范氏评曰:“体贴入微。”再如评孙荪意《菩萨蛮·绣球花》曰:“打成一团的蝴蝶,攒到梅花里去,刻画绣球花,工细之至。”评颜绣琴《长相思·忆叶昭齐表妹》曰:“平凡的思绪,却有深刻的热情。”评顾慕飞《踏莎行·肥皂》曰:“肥皂泡没有人咏过。”上述评点,精妙揭示了女性感觉、体验方式乃至内容的独特之处。

其次,范烟桥对女性及其词多悲伤、具艳情、“素性矜持”“婉约缠绵”等情感格局或特质有所知觉及肯定。在“男外女内”“三从四德”等儒家性别规范的束缚下,女性整体而言处于从属地位,过着以家庭为主的生活,而他们的丈夫、儿子等男性亲属往往要外出游宦或经商,这使她们特别容易因别离、思念、孤独、无聊、时迁、亲逝、婚变、家难等而悲伤。再加上文学创作自身所具有的抒忧泄愤之疗愈功能和“以悲为美”的审美传统、“穷苦易工”的书写定势,女性诗词弥漫着不少悲伤忧郁情绪。对此,范烟桥有所知觉。《销魂词选》所分十类中,有一半也即“怀人”“感时”“别绪”“哀悼”“闺怨”五类涉及悲伤,足见对此类情感的彰显。全书题名“销魂”,应该也与所选作品抒发悲伤、真挚之情较多有关。《销魂词选·序言》说女性“多愁”。“闺怨”类弁言云:“绣闼生活,何等寂寞!春秋的递换、冷暖的更易,都成了闺人惆怅的资料。我们翻开女子的诗集、词集,总可以看到几首抒写闺怨的作品,虽是无病呻吟的居多,但蕴藏着深刻哀怨的,也是有的。伊们不题上一个具体的题目,只题些‘春闺’‘闺怨’‘闺情’一类笼统的字,正是伊们无聊情绪的表见。”“感时”类弁言亦云:“时序的推移,本来很寻常的,但在词人的观感上,便有许多怅触……最富有引逗力是春和秋。所以,春愁秋怨,差不多成了普遍的词料……愁苦易工,几成文学上的定例。大约‘女子工愁’,也是女性心理的定例罢。”“多愁”确实是女性及其诗词的特点,但不一定是女性的天性,应该更与她们的处境、遭际有关。比如,与丈夫的长期分居便是一大主因。“怀人”类所选钱念生《钗头凤·寄怀》云:“腰如搦,眉如削,无端臂褪黄金约。灯销晕,香销烬。衾儿无梦,雁儿无信。闷!闷!闷! 秋衫薄,秋风恶,感秋人被秋缠缚。归期问,何时稳。签儿无据,卦儿无准。恨!恨!恨!”范氏评曰:“求签问卦,是旧时女子的别离生活。明知无据无准,还是要求,还是要问。”再如,“比生离更惨”的“死别”,也是引发女性悲伤的要因,“哀悼的文字都是从作者心坎里吐出来的”(“哀悼”类弁言)。所选沈宜修《忆秦娥·寒夜不寐忆亡女》云:“西风冽,竹声敲雨凄寒切。凄寒切,寸心百折,回肠千结。 瑶华早逗梨花雪,疏香人远愁难说。愁难说,旧时欢笑,而今泪血。”范氏评曰:“寒夜,又是风雨,怎能成寐?不成寐,自然要钩起最痛心的事来。想到旧时的欢笑,怎能不引出今日的泪血?”

除点明女性词“多愁”“工愁”外,范烟桥对“柔情蜜意”“艳情”等女性及其词独具的情感特质也大加表彰,视为与男性词“最显著的分野”之所在。“咏物”类弁言云:“还有咏香奁什物,更觉柔情蜜意,不是男子所能体想得到的。”所选周琼《昭君怨·咏镜》云:“一片青铜如月,照出妾颜如雪。雪月两堪夸,胜如花。 背地檀郎情顾,恰似鸳鸯两个。含笑倚郎肩,月中仙。”范氏评曰:“上半阕自负得可喜,下半阕自矜得可羡。”叶纨纨《三字令·咏香扑》云:“疑是镜,又如蟾,最婵娟。红袖里,绿窗前。殢人怜,羞锦带,妒花钿。 兰浴罢,衬春纤,扑还拈。添粉艳,玉肌妍。麝氤氲,香馥郁,逗湘帘。”范氏评曰:“下半阕无字不艳,似有一种不可说的温馨滋味在纸上。”“艳情”类弁言云:“在愁苦以外,另辟新天地的,也只有那些写艳情的词了。从艳情词里,保存着女子的生活、交际、思想、学问种种的迹象。这一类的词,差不多可以独立的。并且和男子的词,最显著的分野,也在这里了。”所选王倩《眼儿媚·本意有赠》云:“剪水天然入鬓流,无计赚回头。歌阑灯下,酒醒枕上,半晌横秋。 背人一笑嫣然处,密意暗相酬。销魂最是,睨郎薄怒,窥客佯羞。”范氏评曰:“眼儿有此媚态,怎不销魂?但还不及‘临去秋波那一转’,更媚入骨髓。”陈《菩萨蛮》云:“兰膏收拾芙蓉匣,杏腮红雨春纤雪。羞绾合欢裳,偎郎抱玉。 香微烟穗灭,漏促琼签彻。残梦正迷离,寒鸡背月啼。”范氏评曰:“是赤裸裸的艳思。”这种由女性自己抒写的“媚态”与“艳思”,不仅更为真切、充实,也大大减少了传统男性宫体、艳情书写的“凝视”和“物化”“客体化”,而突显、强化了女性自身的主体性——抒情主人公的视角和口吻,在自述“表演”与自怜“欣赏”间游移,或一边“表演”一边“欣赏”,而不是男性书写的单纯“凝视”。对此,范烟桥已有朦胧觉察,他将此类词视为女性词与男性词“独立”而“最显著的分野”,并用“自负得可喜”“自矜得可羡”提点女性浮现的主体性,确实悟性很高!

范烟桥还指出,女性大多“素性矜持”(“怀人”类弁言),其词往往呈现出“言浅意深”(“咏物”类弁言)、“婉约缠绵”“蕴藉”的特点。“投赠”类弁言云,女性词通常“在宛约蕴藉中间,也可看到深藏在心底的情绪。便是寻常唱和的词,往往有诉尽平生的话”。所选吴芳《阮郎归·寄远》可谓缠绵蕴藉之佳作:“东风吹就雨廉纤,慵将针线拈。暗愁多半上眉尖,残灯和泪添。 罗帐冷,髻鬟偏,无言且欲眠。欲凭清梦到君边,谁知梦也悭。”范氏评曰:“又把灯油比泪,和李商隐的‘蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明’,同一心思。”“闺怨”类所选无名女《踏莎行·闺情四首》之四云:“佳约易乖,韶光难驻,柳丝飞尽江头树。朝来为甚不钩帘,残花正满帘前路。 春赏未阑,春归何遽,问春归向何方去。有情燕子不同归,呢喃独伴春愁住。”范氏评曰:“婉约缠绵,不是一味言愁者。”再如评濮文绮《菩萨蛮·送外之作》曰:“天下那有不思归的征人,伊偏说他‘此去不言归’,伤心之极。”可谓言浅意深。评李道清《临江仙》曰:“是极蕴藉的情思。”

再次,范烟桥还从是否切合女性作者身份的角度评判女性词。他对那些活画出女性神态、口吻、心理、行为的词大加揄扬。“怀人”类所选李玉照《醉公子·忆梦中美人》云:“无意拈花片,有恨抛针线。细想梦中人,芳姿记未真。 默坐还相忆,珠泪和香滴。月色到窗纱,寻思暗抵牙。”范氏评曰:“‘暗抵牙’是何等的情景?只有女子自己去体想,最够味。”“艳情”类所选孙汝兰《百尺楼·采莲词,戏用独木桥体》云:“郎去采莲花,侬去收莲子。莲子同心共一房,侬可如莲子。 侬去采莲花,郎去收莲子。莲子同房各一心,郎莫如莲子。”范氏评曰:“这是最好的一首恋歌,只有郎、侬和莲子,只有八句四十二字,却把女子的心理曲曲道出。一个‘共’字,一个‘各’字,把两种境界画得清清楚楚,可称绝唱。”缪珠荪《卜算子》云:“闲倚玉台吟,拾得零星字。集锦硾云句未成,忽被风吹去。 诗思渺秋烟,欲觅无寻处。抹遍银笺未惬心,揉作团团絮。”范氏评曰:“是女子写作时的特有情景。”

为此,他主张知人论世,联系女性作者的身份、处境等设身处地地同情理解女性词人及其词,而不是站在男性立场居高临下地随意臧否。“题咏”类弁言云:

宋王昭仪题驿壁《满江红》词末句:“驿馆夜惊尘土梦,宫车晓碾关山月。愿嫦娥、相顾肯从容,随圆缺。”当时文文山见了,便说伊措辞欠斟酌,替伊另外做两首。第一首的结句:“回首昭阳离落日,伤心铜雀迎新月。算妾身、不愿似天家,金瓯缺。”第二首的结句:“世态便如翻覆雨,妾身原是分明月。笑乐昌、一段好风流,菱花缺。”就意义上讲,确是文山说得堂皇冠冕,充满着爱国心肠。但昭仪的话,也是切合自己身分、地位而说。一个奔波风尘、生死莫测的弱女子,只有呼天吁地,期望嫦娥的相顾,随着伊们而从容圆缺之。所以,徐电发在《词苑丛谈》里也替伊辩护说:“王昭仪抵上都,恳请为女道士,号冲华。然则昭仪女冠之请,与丞相黄冠之志,后先合辙。从容圆缺语,何必遽贬耶?”所以,女子的题咏,和男子的见解当然不同的。

徐釚为王昭仪的辩护尚采取男性立场和标准,范烟桥则充分考虑其作为女性的身份、处境,认为昭仪所言合情合理,女性词所表达的思想、见解和男性不同,是很正常、自然的,这不但不是其瑕疵,反而是其特点。

范烟桥不仅强调女性词不同于男性的身份,在评点中他还进一步将女性按年龄、辈分、关系、阶级、地位等身份细分,赞赏词作精准、形象地抒写了少女、姊妹、妻子、寡妇、母亲、婆婆、女冠、妓女等某类女性的情怀、心理、神态、口吻等。“闺怨”类所选浦梦珠《临江仙·闺情》云:“记得春闺初学绣,花棚高似身长。金针拈得费思量。不分花四角,何处到中央。 碧绿青红亲手理,残绒吐上红窗。娇痴浑未识鸳鸯。怪他诸女伴,偏爱绣双双。”范氏评曰:“这是识得鸳鸯的小女的口吻。”再如评陈翠娜《蝶恋花》曰:“是雍容华贵的少女。”评叶纨纨《踏莎行·暮春》曰:“伊是未嫁的小女,所以只为了女伴的离散而伤感。”评沈宜修《浣溪纱·侍女随春破瓜时,善作娇憨之态,诸女咏之,余亦戏作》曰:“活画出一个天真未凿的处女。”评顾信芳《水龙吟·怀雪香季妹》曰:“姊妹的离怀,又是一种说法。”评陆姮《菩萨蛮·寄外》曰:“责备得有口难辩。”赞赏其妻子口吻写得很生动。评袁希谢《雨中花·落花》云曰:“早寡的少妇,对着落花,自然更起同情,但说得‘哀而不怨’。”“哀悼”类所选沈宜修《菩萨蛮·对雪忆亡女》云:“疏梅香吐西阑曲,娟娟一片潇湘绿。白雪绕庭飞,彤云接树低。 谢娘何处去,孤负因风句。莫把旧诗看,空怜花正寒。”范氏评曰:“确是慈母的口气。”“艳情”类所选庞蕙《少年游·重午娶妇偶成》云:“凤冠初卸,龙舟正渡,佳节恰新婚。羹遣姑尝,拜随堂上,红烛昨宵停。 葵榴艾虎,晓妆才竟,深浅画眉痕。愿来年此日,儿生镇恶,客满孟尝门。”范氏评曰:“阿姑的心理,只是如此。”评吕碧城《浣溪纱》(色相凭谁悟大千)曰:“是一个女冠子。”“投赠”类弁言云:“宋朝有一个四川的妓女,因着伊的恋人往来疏阔,疑心别有所属。那恋人作词解释,妓还答他一首词,妙绝!说是:‘说盟说誓,说情说意,动便春愁满纸。多应念得脱空经,是那位先生教底。 不茶不饭,不言不语,一味供他憔悴。相别已是不曾闲,又那得功夫咒你。’滑稽突梯,却极有情致。一本正经的女词人,不会像这般赤裸裸地说得干脆爽快。”

虽然“男子作闺音”也在模拟女性身份,但此时,创作主体戴着“性别面具”(gender mask),与文本主体(textual subject)是分裂、隔膜的,女性自诉衷肠就不存在这个问题(26)参见Maureen Robertson, “Changing the Subject: Gender and Self-inscription in Authors’ Prefaces and ‘Shi’ Poetry,”eds. Ellen Widmer and Kang-i Sun Chang, Writing Women in Late Imperial China (California: Stanford University Press, 1997) 177;刘阳河:《身份、主体与合理性:清代闺秀家务诗词的日常化拓展》,《妇女研究论丛》2020年第6期。。范烟桥对女性词吻合女性身份的提点与区辨,也是在强调女性词创作主体与文本主体的复合,并将其视为女性词的特质予以表彰。

从女性作者的身份或身份关系着眼,范烟桥发现了一些有趣的现象。比如,他指出,女性词没有怀念恋人、离别父亲的。“怀人”类弁言云:“女子是素性矜持的,除掉怀念兄、弟、姊、妹、丈夫、女友以外,其他绝对不敢形诸笔墨的。中国妇女文学,没有一首怀念恋人的词,正是一个大缺陷。”“别绪”类弁言云:“以前的女子,几乎没有交际,所以离别也只限于母、丈夫、兄弟、姊妹,难得有女伴。最奇异的是‘父’,尽是离别,不常得到女子的关心。我看过了许多女子的词,找不到一首和‘父’离别时的词。”范烟桥的说法或许过于绝对,解释也不太周全,但提问的角度却颇有启发性。半个多世纪后,高彦颐指出,在沈宜修所编女性诗选《伊人思》收录的“241首诗中,有83首是题献给其他女性朋友、姐妹、女儿或其他女性亲属的。相比之下,只有七首是为男性而写。其中的46位诗人是以母亲、女儿或堂表亲等亲属关系面貌出现的”。她认为,这“反映出女性文化在这些作者生活中的中心地位,也反映出编者意识到了这一点”(27)高彦颐:《闺塾师:明末清初江南的才女文化》,第303页。。方秀洁也发现,汪启淑编女性诗选《撷芳集》收录的姬妾诗作,“绝少有写给娘家亲人与子女的诗作。对‘示儿’这类在正妻诗中屡见不鲜的主题的回避与省略与媵妾的庶母身份相应”。因为“丈夫的所有孩子都属于正妻,都以正妻为正式的(亦即法律上的)、社会学意义上的母亲(嫡母),而且正妻可以嫡母身份将妾生子攘为己出。这对姬妾与其子女的关系在情感上甚至身体上都不无伤害”(28)方秀洁著,董伯韬译:《从边缘到中心——媵妾们的文学志业》,曹卫东主编:《跨文化研究》2016年第1辑,北京:社会科学文献出版社,2016年,第181、189页。。两人所论都颇精彩,足见这个视角之价值。

可见,受妇女解放思潮影响的范烟桥基本摆脱男性中心偏见(29)范烟桥基本摆脱男性中心偏见,但仍有一些不自觉的残留,比如“闺怨”类弁言提到,女性抒写闺怨的作品,“无病呻吟的居多”,显然是用男性眼光评判的,同情理解不够。这是过渡时代的正常现象。,觉察到了女性活动空间、生活事项、体验方式、情感内容、思想观念、身份处境等“女性经验”的独特性,有时还能分析其对女性词题材、内容、表达、风格等方面的影响,将它们当作女性词值得珍视的特质予以同情理解和表彰,而不是视为短板或问题进行批评。更进一步,他将抒发“侧艳”的儿女之情看作词的普遍性质,认为“男子作闺音”,无论怎样模拟、揣摩,都难以契合“女性经验”,甚至“是虚伪的,是粉饰的,是勉强的”,“多少总含有一点侮辱性的”;而由女子自道襟怀,则不烦造作,自然是“她”。正是出于这个原因,范烟桥自负地强调,《销魂词选》寄托着女性的“真”性情,反映了女性的“思想、情绪、生活”,“是中国近六百年女子的呼声”。也就是说,此书之所以可贵,在于它是“女性经验”的“女性表达”。

只有回答了“缘何是‘她’”的问题,女性文学才能在根本上成立。阐发女性文学不同于男性文学的特质,不仅有助于女性文学研究的深化,也会促进并更新我们对整个文学传统发展演化、特质属性的认识。雷迈伦曾借用“小众文学”(minor literature)理论指出,“中国女性使用的语言是受到束缚的,她们的文学创作必须使用文言,而千百年来文言的发展表现的是男性的意识、经验和表达的需要”。明清女性文学可视为中华帝国晚期的minor传统,女性“即使没有意识到这种传统,她们也在无意中把自己的口头语与具有性别意识和角度的特征带入她们的作品,可能在不知不觉中与她们的同伴采取了团结一致的行动。当男性文人准备为自己家族中的女性‘破例’时,他们的姿态也在暗中承认了明清女性文学的minority地位”。而“在德里达看来,minor是一种‘成为’(‘becoming’)的状态或者过程。他认为每位minor都渴望成为被认可的major,都希望解决语言的问题,而在传统文学里语言问题与性别问题密不可分。但是,minority立场使作家拥有‘成为’的自由,在此过程中可以促进minor和major内部的创新、差异和变化”。明清“女性文学参与到‘成为’这一过程中去”,“坚持希望得到major的地位,成功创造了异质的、开阔眼界的文学作品,推进了积极的历史变化,对她们的成就,我们仍然在不断发现之中”(30)雷迈伦著,赵颖之译:《明清中国统治阶级女性的文学创作以及“小众文学(Minor Literature)的出现》,《跨越闺门:明清女性作家论》,第341、344页。。

四、 隽妙赏评

范烟桥国学修养颇深,且擅长诗词,其对女性词的评点,采用活泼、灵动的白话,隽妙、中肯!他善于从多个角度着眼,不拘一格,随意生发,往往一言半语就能揭示妙处,颇令人会心、解颐!

首先值得一说的是,范烟桥论诗倡新求变,对男性为主的诗词传统非常熟悉,能精准揭示女性词在立意、设想、修辞、造语等方面的新奇之处。如评叶小鸾《谒金门·秋晚忆两姊》“芳树重重凝碧,影浸澄波欲湿”曰:“影湿,是何等灵思妙想!”评郑兰孙《菩萨蛮·忆夫子》“酒醒一灯残,离多梦转难”曰:“一般人总说离多梦易,伊偏说离多梦难。连最容易的梦也做不着,相思之苦可想。”评于晓霞《壶中天慢·秋夜悼蕴辉姊,用〈漱玉词〉韵》“故人何在,天涯有泪难寄”曰:“寄泪,真是奇事奇文。”评汪淑娟《卖花声·寄韵仙》“坐起费搜寻,调弄徽音。七弦原是一条心。千万休将心冷了,叮嘱瑶琴”曰:“七弦合成一心,是奇语,是妙语。”评陈翠娜《菩萨蛮·题仕女画》“残灯泪眼愁生缬,冰弦弹落相思月。银甲苦相欺,秋声曳梦飞”曰:“梦能飞,奇语!”评王朗《浪淘沙·闺情》“为甚双蛾常锁翠,自也憎嫌”曰:“妙在自己也觉得愁思可厌。”评陈翠娜《洞仙歌·病中作》“空庭暗雨,似三更将过。小颗灯花抱烟堕。裹重衾嫌热,推了还寒,猜不准,定要怎般方可”曰:“写病榻心情如画。上半阕结束处,似未经人说过。”评沈宜修《踏莎行·君庸屡约,归期无定,忽尔梦归,觉后不胜悲感,赋此寄情》“粉箨初成,蔷薇欲褪,断肠池草年年恨。东风忽把梦吹来,醒时添得千重闷”曰:“东风有吹梦的力量,从来没有人说过。”评俞庆曾《醉花阴·和瑟庵韵》曰:“写这种喜剧的词,实在不多。”评顾慕飞《临江仙·送浣姑于归太原》曰:“送嫁,想起未嫁时情况,妙在不作伤离惜别语。”评王淑《蝶恋花·观绳伎》曰:“游艺的描写,文不及诗,诗不及词,但描写游艺的词却很少。”评顾春《南歌子·香串》“宝串垂襟软,温香着体柔。青丝贯取意绸缪,只要心心相印总无愁。 步月难寻梦,临风怕倚楼。江皋玉佩为谁留,又惹一番牵挂在心头”曰:“‘贯取’‘心心相印’‘牵挂’,双关入妙。”评沈宪英《点绛唇·早春》“帘幕轻寒,断肠渐入东风片。游丝千线。难挽离愁半”曰:“游丝以‘千’计,离恨以‘半’计,这是奇异的‘数学’。”评关锳《柳梢青》“无端眉上心窝,有别恨、离愁许多。春去还来,愁来不去,春奈愁何”曰:“春已可恶,愁比春更可恶。人无奈愁何,不怪,却怪春也无奈愁何。句法亦妙绝。”

与此相对,有时范烟桥也会联系其他诗词或经典中的名句,触类旁通,比较阐发,从而引导读者更充分、深入地领会词意。如他评孙云鹤《点绛唇·草》曰:“‘休向高楼倚’,就是‘怕见陌头杨柳色’的意思。”评陈翠娜《东风慢·秋夜有怀芝姊》“天涯一寸相思月,分照两边离绪”曰:“一样的月照两样的人,和‘月子弯弯’的歌,同一意思。”评俞庆曾《青玉案·戏代牵牛答织女》“清虚紫府,丹山碧海,种遍相思树”曰:“天上也有相思树,莫怪龚定盦说‘人间无地署无愁’了。”评关锳《卜算子·示霭卿》曰:“把‘陌上花开,可缓缓归矣’的话,翻出新意来。”评徐元端《凤凰台上忆吹箫·梦中送别》曰:“如读《牡丹亭·惊梦》折。”评吕碧城《玲珑四犯》(一片斜阳)曰:“悲壮似不让‘大江东去’,回念祖国,更觉热情勃勃。”

其次,范烟桥对词作主旨、意境、风格、作法等的提点也很精妙。

概括主旨如评吕碧城《陌上花·感宋宫人饯汪水云事》曰:“把儿女事,写出兴亡影子,越见凄清。”评赵我佩《苏幕遮》曰:“第一阕是晓妆,第二阕是绮梦,第三阕是不寐。”评齐景云《浣溪纱》(晓起无人上玉钩)曰:“是写离愁。”评顾信芳《浣溪纱》(凤髻梳成整翠钿)(嫩绿新红映碧池)曰:“是伤春。”描摹意境如评吴琼仙《唐多令·题竹阴美人画扇》“望妆台、只隔红墙。半露腰身刚一搦,便料得,小鞋帮”曰:“上半阕的结句,比画还活。”评许玉晨《浣溪纱·夏闺》曰:“静!”评商景兰《醉花阴·闺怨》曰:“到底是梦?到底是不寐?迷离惝恍,不可究诘。”评庄盘珠《醉花阴·清明》曰:“有些儿鬼气。”提示风格及作法如评丁宁《念奴娇·题虞美人便面》曰:“蕴藉中慷慨。”评吴静闺《虞美人·兰》“湘帘水簟秋初卷,人在西风宛”曰:“一个‘宛’字,押得玲珑剔透。”

再次,范烟桥善于体贴、阐发抒情主人公神态、心理、情感、志趣、性格、遭际等,或同情认可,或对话商量,有时还故作诙谐、幽默,开个玩笑,令人读来趣味盎然!范烟桥的电影剧本、歌词及小说创作善于揣摩女性心理、化用女性口吻,与他曾下工夫评点女性词不无关系。

摹画神态如评叶小鸾《上阳春·柳絮》“飘飘闪闪去还来,拾取问、浑无语”曰:“柳絮最容易‘咏’,但是最不容易见好,用‘疯话’作结,便别致。从此我们又可以想见叶小鸾这个小女子,是多么轻狂啊!”评张友书《蝶恋花·春闺》曰:“句句是懒洋洋的。”评钱斐仲《菩萨蛮·嬉春》曰:“是好动的女郎。”评孙芙影《菩萨蛮》曰:“是病美人。”评陈翡翠《喜迁莺·有怀》曰:“眉间有英爽气。”

体贴心理、情感如评曹景芝《虞美人·蟋蟀》曰:“蟋蟀会诉离愁,奇想!愁人禁得几个这般的黄昏,奇闲!”评江瑛《谒金门·忆大姊》曰:“‘西风吹堕叶’,何等境界!倚槛低徊的伊,已满觉凄凉,不知趣的月偏又照上了闲阶,奈何奈何!”评商景兰《菩萨蛮·忆外,代人作》“梦到相思地,难诉相思意。夜雨渡芭蕉,怀人正此宵”曰:“已经梦到了相思地,却又说不出相思意,苦极!”评沈宛《菩萨蛮·忆旧》“醒来灯未灭,心事和谁说。只有旧罗裳,偷沾泪两行”曰:“只有梦回,最易惹动心事,比未入梦前更恶。”评王微《忆秦娥·月夜卧病怀宛叔》“烟散月消花径窄,影儿相伴人儿隔。人儿隔,梦又不来,醉疑在侧”曰:“影儿相伴,已自可伤,醉疑在侧,何堪醒后!”评陆惠《如梦令·寄外子客馆》“正苦花深雾重,密字衔来青凤。一字一明珠,照彻心心俱痛。如梦,如梦,梦里将愁细种”曰:“无信要相思,有信又心痛,做人真难。”评沈静专《画堂春·春感》“瞥见侵帘仄月,回伤别坞啼鹃。当时犹怨别离船,忍隔重泉”曰:“生离已可感,死别更堪怜。”

阐发志趣、性格、遭际如评陆蒨《柳梢青·自题〈拈花小影〉》曰:“有出尘想。”评吕碧城《点绛唇》(野色横空)曰:“是能欣赏自然之美者!”评顾慕飞《丑奴儿·咏扇》“秋来便合藏怀袖”曰:“扇不秋捐,犹藏怀袖,足见多情。”评喻撚《浣溪纱·示莲女》“道韫才华妨静女,少君风范是良师,耽书休似阿娘痴”曰:“耽书确是痴情的根苗。”评沈友琴《浪淘沙·月下桃花》曰:“善自排遣,也是乐天一派。”评王兰佩《苏幕遮》(靥边红)曰:“是聪明人,聪明语!正因了先自心醉,然后成病。”评王韵梅《一萼红》(意阑珊)曰:“是一个不得佳偶者。”

诙谐、幽默的评点往往指涉全词的佳句、亮点,于是,玩笑便在引逗读者开心一笑的同时,也具备了提示他们品味佳妙的功效。如评王洁明《瑞鹧鸪·送愁》“何时双雁南归,打听愁来处、买轻舟。送往天涯去也休”曰:“恐怕飞船、气艇也送他不去。”评沈宜修《菩萨蛮·暮》“小楼应寂寞,一夜江枫落。雁唳碧天长,残更敲断肠”曰:“打更的负不起这个责任罢?”评毛媞《采桑子·春闺》“琐窗深处无人见,别是幽清。此际心情,翻怪桃花照眼明”曰:“干桃花甚事!”评江瑛《菩萨蛮·留别秋玉》“团天上月,暂满依然缺。何苦太分明,照人离恨深”曰:“月儿确是多事。”评郑兰孙《浣溪沙》“梦欲寻时偏寐少,事难言处最情长,不堪回首耐思量”曰:“不梦不言,岂不干净!”

当然,范烟桥的评点及《销魂词选》一书,也有一些瑕疵。有些评点甚是无谓,有硬凑之嫌,如评齐景云《浣溪纱》“满眼落红黏别泪,一天疏雨织春愁”曰:“是写离愁。”有些词人小传或词作署名有误,如周兰秀小传云其为“应懿的女”,实为孙女;唐韫贞小传云其夫为“董介贵”,实为“苏介贵”;叶纨纨《浣溪纱·赠婢》,据《午梦堂集·返生香》,应属叶小鸾。有三首词作重出。意在编通代词选,然明以前词选录甚少。文字上的讹误也比较多。不过,这都是小瑕,整理后就大多不存在了。

近代以来,在妇女解放思潮的鼓动下,历史上女性的生活及著作也受到关注,从而掀起中国妇女史及女性文学研究、编选的热潮。尽管当时的主流意识形态“‘五四’妇女史观”视女性为在传统社会饱受父权压迫、摧残的受害者,但这一观念在不同形态的著作中有不同程度的呈现:一般来说,建构性的妇女史、文学史专著,更容易受“‘五四’妇女史观”影响,“以论带史”;而资料性的女性词选、诗选等,则可能蕴含着有意思的张力。范烟桥《销魂词选》是其时涌现出来的十余部女性词选中作者评点最为丰富的佳构,故对这种张力体现得分外明显:既贴有“‘五四’妇女史观”标签,也呈现了女性的主体性、能动性与社交、精神生活之丰富,对女性文学特质有所表彰。而读者阅读这些选本,可能在认同序跋中表明的“‘五四’妇女史观”,投身妇女解放运动的同时,也为作品所彰显的女性主体性、能动性感染,激发起改变现实的动力。这一方面提醒我们,无论是研究历史还是研究学术史,都要忠实于自己对史料、文本的真切阅读感受,不能被任何教条、成见“绑架”。另一方面也提示我们,不论是从事研究还是改变现实,都要兼顾制度和主体,正如有学者所指出的,“从不存在没有任何能动性的主体,也从不存在不受制度约束的主体”,“对主体的追寻,并不能完全解除父权制度的压迫性”,而“‘五四’妇女史观”在“呼吁解放妇女的同时,问题化了妇女,把妇女塑造成了中国社会的问题,需要改造的对象”。“我们需要结合革命范式对于制度性压迫的关注,以及主体性范式对妇女能动性的承认,把主体和制度同时纳入分析视野,才能走出把妇女面临的问题归咎妇女自身的悖论,把妇女视为推动社会变革的主体力量,看到妇女参与的可能性和重要性。”(31)宋少鹏:《革命史观的合理遗产——围绕中国妇女史研究的讨论》,《文化纵横》2015年第4期。

——以乾隆时期《清绮轩词选》《晴雪雅词》《自怡轩词选》为中心