基于产出导向法的高级日语教学驱动场景设计

高照慧

(青岛滨海学院 外国语学院,山东 青岛 266555)

为解决在外语教学中过分强调教师的“输入”、重“学”轻“用”,或过分依赖学生的自主性的“输出”、重“用”轻“学”从而“学用分离”的问题,文秋芳提出了“输出驱动—输入促成”的教学构想,主张教学以输出任务为出发点和目标,以教师为中介的输入性学习和评价作为手段,引导学生“学中用,用中学,学用结合”,以优化课堂教学效果。这一理论构想最终发展成教学理论,并正式命名为产出导向法[1], 简称POA。自该理论被提出之后,文秋芳、张伶俐、邱琳、孙曙光等人分别就该理论的体系构建、辩证研究、驱动场景设计要素、从理论到实践的驱动、促成环节设计标准、师生合作评价等进行了分析研究。目前无论是针对该理论本身的研究,还是相关教学、教材方面的研究都在不断丰富,完善。不过大多数的研究集中于英语专业及大学英语、对外汉语的教学中,对日语等非通用语种中的教学实践研究尚不充分。本文在基于产出导向法的“高级日语”课堂教学改革的基础上,着重论述驱动环节中的场景设计,聚焦场景设计四大要素,通过案例说明以话题为决定性要素的驱动场景设计,以期为该类课程的教学提供实践参考。

1 驱动环节的相关研究

在产出导向法教学理论中,主要包含三个教学环节,即“驱动—促成—评价”,这三个环节环环相扣、缺一不可,且在教学过程中可循环使用。其中驱动环节是整个产出导向法的第一步,它不同于传统外语教学的“热身”(warm-up),不是在讲授新课之前为后面的学习作的铺垫,它的主要目的是学生通过尝试完成产出活动而意识到自身的不足,激发学习新知识的积极性和产出的意愿[2]。呈现交际场景是驱动环节的第一步,也是最具创意的部分,这部分设计的好坏直接影响产出导向法的教学效果。在以往的研究中,针对这部分主要集中在探索驱动环节的微课制作,如胡毓凌的《产出导向法“驱动”阶段的大学英语口语微课设计》、蔡俊的《基于产出导向法之“驱动”环节的微课设计——以〈演讲英语〉中“自我介绍”单元数为例》,他们分别在如何设计微课内容、微课脚本等方面作了论述。此外,也有侧重于驱动环节有效性的研究,如周凯妍将驱动教学环节细分为四个环节,并将其与驱动有效性的四个评估标准进行对照,得出以教师为主体的“场景交际真实性”和“目标恰当性”两个教学步骤越符合评估标准学生的“目标驱动性”就越强的结论。在驱动场景设计的问题上,李帅在文章中提出从话题选择和产出任务两个方面入手对驱动环节的难度进行分析。然而设计交际场景是驱动环节的第一步,十分具有创意性和挑战性,在驱动场景设计上除了文秋芳的《“产出导向法”驱动场景设计要素例析》外,其他研究较少。

2 高级日语课堂教学驱动场景设计

青岛滨海学院外国语学院“高级日语”课程是高校日语专业三年级的主干课程,也是核心课程,该课程采用的教材为外语教学与研究出版社出版的《新经典日本语高级教程》的第一册和第二册。这套教材课文题材丰富,内容涉及政治、科技、文化、社会、文学等很多方面,学生在经过两年的专业基础学习后有一定的认知和语言表达能力,使用产出导向法的教学模式对学习者的产出要求相对较高,比较符合目前学生的学习阶段。产出导向法驱动环节中的场景包括四个要素:话题、目的、身份和场合。文秋芳指出,场景设计要素完整、具有真实场景的产出任务不仅能够增强学生完成后续活动的驱动力,还能提高学生的语用和语体意识,增强学以致用的效果[3]。同时她也提到了目的、话题、身份和场合四个要素共同形成一个场景,但这四个要素并不总是具有同等作用,其中只有一个起决定性作用的因素。本文试着结合“高级日语”的课程要求及课程特点,探究以话题为决定性要素,从话题设计的多角度出发,实现目的设计多重性、身份设计多元化、场合设计多样化,完成场景设计中这四个要素的统一性、连贯性、有效性和真实性,为同类课程的场景设计提供可参考的范例。

图1 场景要素示意图[3]

2.1 大小循环相扣,大小话题循序渐进

在POA3.0版本中,教学流程得以进一步的优化,改为由“驱动—促成—评价”组成的若干循环链。大多数的产出导向法在英语教学中以单元的形式进行,在《高级日语》的教材设计上没有单元,以1篇文章为1课,一册书共有10课。所以在考虑教学流程时是以1篇文章为对象进行设计。在第二册第一课《人工の自然》这一课中,可设计三个“驱动—促成—评价”的循环,其中一个为整课内容的大循环,另外两个为微循环。大循环为大的产出目标,微循环各自独立,分别达成微产出目标。具体设计如图2所示:

图2 教学流程

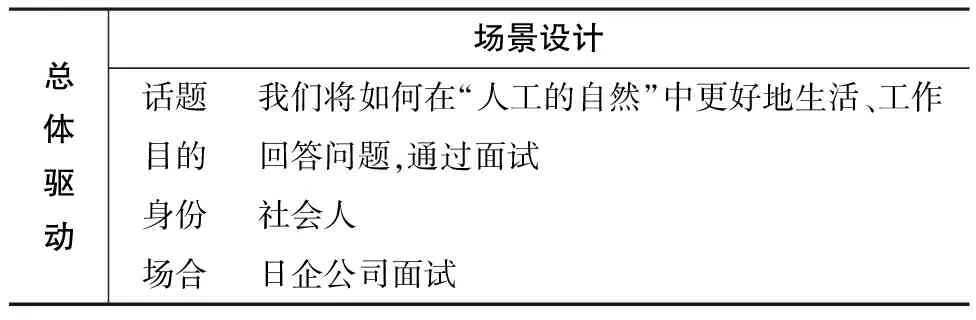

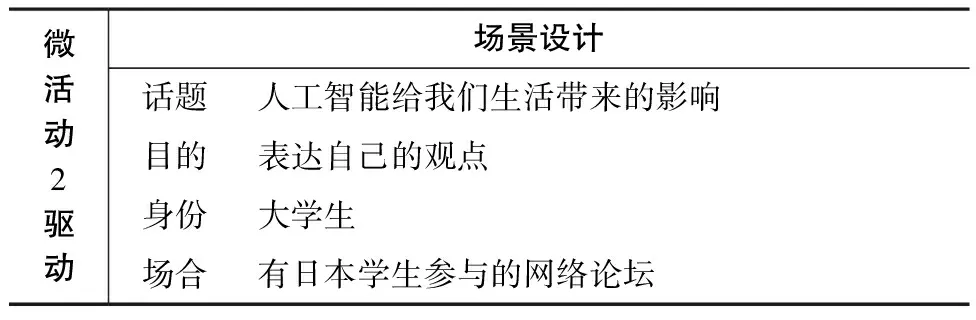

《人工の自然》这一课是一篇论述文,作者以日本的智能马桶为切入点引出日本的科技发展,反驳了一些认为科技越发达人越来越退化的观点,进而引出自己的观点:科技的进步带给人类的是人类社会的进步,而不是人类的终极退化。在科技进步的今天,我们每个人都需要一定的科学素养,且需要认真思考在这样科技发达的社会人类该怎样生存。在讲解课文内容时将“我们将如何在‘人工的自然’中更好地生活、工作”定为总驱动环节中的话题,为了能让学生更好地围绕这个话题进行产出,首先在微循环1的话题设计上,注重与科技发展相关的技术产品的介绍,让学生认识到我们身边科技产品的层出不穷,意识到科技与我们的生活息息相关。如从智能马桶的发展、使用以及科学原理到与AI技术相关的一些产品的介绍,旨在让学生掌握与目前科技发展相关的产品及产品功能等。在微循环2中话题难度进一步深化,以智能产品给我们的生活带来的变化引导学生思考“人工智能给我们生活带来的影响”。这三个话题有主有次,角度各有不同,且层层深入,在话题基本确定之后,目的、身份和场合的设计便有了一些灵活性。如表1—表3所示。

表1 总体驱动环节的场景设计

表2 微活动1驱动环节的场景设计

表3 微活动2驱动环节的场景设计

在这三个驱动环节的场景设计中,话题分别从三个角度围绕有关科技、科技产品的内容进行展开,且每个话题目的不同:总驱动中的目的是为了回答问题、通过面试;微活动1的目的是为了推销产品;微活动2的目的是为了表达自己的看法。因为场合的不同,三个循环中的身份也比较多元,有参加面试的社会人、参加展销会的工作人员以及大学生。不同的话题、多重的目的、多元的身份,且各种场合始终都在围绕着科技、科技生活而展开,说话者身份和场景又不同,这些都为学生的产出提供了多元的输出方式。微活动1展销会上的工作人员在介绍产品时不仅需要掌握与AI技术相关的日语表达,同时在语言的使用上也需使用敬语表达。微活动2中大学生在参与网络论坛时,因为不是正式公开场合,说话的对象是自己的朋友或网络上的陌生人,因为彼此看不到对方,所以使用的语言不需要敬语,只需要日常简体表达方式即可。总体驱动中的身份为社会人,而面试的场合一般是较为正式的场合,所以在语言的使用上不能过多使用简体。由此可见三个循环中的场景设计中的四个要素清晰、明确,场景具有真实性和有效性,整个课程的目的从始至终具有统一性、连贯性。三个驱动、三个截然不同的场景设计,从不同的方面锻炼了学生的产出能力。

此外,在明确了产出目标之后,可略微改变话题角度,根据学生的接受能力、学习主动性等的不同,在目的、身份、场合上进行调整,也可实现一系列的场景设计。如表4—表6所示:

表4 总体驱动环节的场景设计(调整后)

表5 微活动1环节的场景设计(调整后)

表6 微活动2环节的场景设计(调整后)

从这一轮的设计中可以看出,无论是总体驱动还是微活动中的驱动场景的设计,都发生了一些变化,话题、目的、身份、场合均和前面有所不同。但总体来说每个驱动环节的话题基本没变,变化较大的是场合,场合的不同导致目的和身份的微调。由此可见,我们在场景设计时只要能够把握住最基本的即我们最想让学生产出的内容——话题,便可在其他三个要素上适当地作些调整。所以不管四要素的内容如何发生改变,只要抓住了它们的内在联系,即万变不离其宗,便可拓宽我们在设计场景时的思路。在有多个微循环的教学流程中,尽可能地实现话题的多角度、目的设计多重性、身份设计多元化、场合设计多样化,以拓宽学生的学习幅度,在后面的促成环节中让学生有机会、有目的性地进行专业的学习。

2.2 以时事内容为话题,提高学生的参与感

文秋芳在《“产出导向法”驱动场景设计要素例析》一文中就两类具有交际真实性的场景进行了论述,她指出这两类场景一类是实际发生的、具有实用交际价值的情景化产出活动,另一类是将来可能发生的、具有潜在交际价值的场景化活动。驱动环节中场景的设置就是首先要让学生了解产出活动所具有的交际价值,让他们能够感受到学有所用,这样在整个教学流程中学生才能积极参与,努力产出。所以在场景设计时话题内容可适当结合时事,让学生在真实的实际环境中进行学习,以提高产出质量。如第一册第三课《ボランティアの報酬》,这一课讲的内容是志愿者的报酬。很多大学生都有过作志愿者的经历,对这个事情并不陌生,但在我们的传统认知中志愿服务是一种无偿的活动,参与者只有付出没有收入报酬,所以如何理解这一课提到的“报酬”是一个难点。在讲解这一课时,席卷全球的新冠疫情仍在肆虐,在这一场不见硝烟的抗疫斗争中涌现出一批又一批的志愿者,而且我们身边的很多人都参与其中,大学生也在列。在与病毒相抗争的这场战役中,不同工作内容的志愿者不仅向我们展示了他们高尚的一面,同时也比之前任何一个时期、任何一种形式的志愿者更真实,距离我们更近。所以,以疫情中的志愿者为话题来设置场景会让每位同学从不同的方面去了解这些志愿者,并结合自身的经历来进行产出,无疑是一个较好的设计。针对这一课的驱动环节,进行表7这样的场景设计:

表7 疫情志愿者话题场景设计

这类场景设置与时事相结合,比较贴近学生的生活,同时有很多的网络资源可用。学生在学习本课内容时除了书本上的内容,可利用人民网日文版、人民中国日文版等日文网站的新闻报道内容,从而更全面、更准确地把握与疫情中的志愿者相关的信息,深入理解志愿者的“报酬”是什么。

2.3 以身边常见之事为话题,让学生有话可说

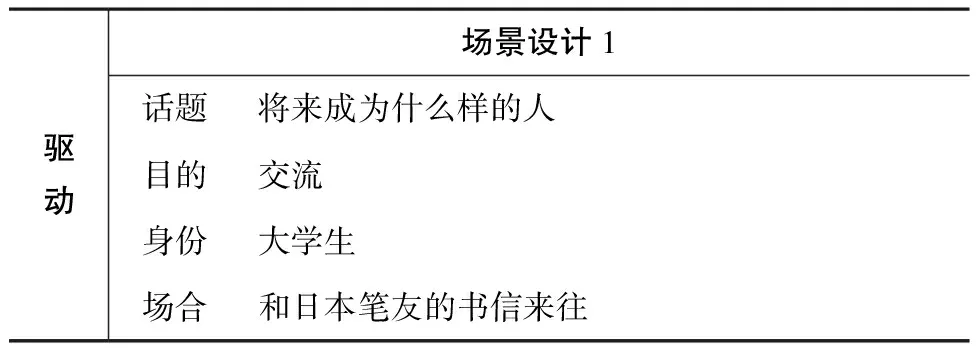

评估“驱动环节”质量指标有三个:交际真实性、认知挑战性和产出目标恰当性。交际真实性是指所设计的产出活动一定是现在或未来可能发生的交际活动;认知挑战性指所设计的产出活动一方面要能够增加学生的新知识,另一方面要能够促进学生思维能力发展;产出目标恰当性指的是要求学生尝试产出的任务应符合学生的语言水平,不要让学生感到新任务难度太大,无法完成,否则这样的驱动不仅无法激发学生的学习兴趣,反而会起到负作用,削弱学生的学习动机[3]。根据这三个指标,在讲解第一册第四课《どんな人になりたいですか》时,首先将话题确定为“将来成为什么样的人”。这个话题学生并不感到陌生,从小到大可以说经常被问到自己将来长大后想成为什么样的人,甚至在作文的练习中学生们也进行过很多次思考,在日语学习的低年级阶段,“私の夢”这样的写作练习也不在少数,所以这样的话题对学生来说十分熟悉,学生在进行产出练习时提出这样的话题不会觉得难以完成。这样的话题,在高年级的学习中有很多的学习素材,在促成环节除了课文内容的学习外,还有习近平主席在纪念五四运动100周年大会中的演讲,演讲中对中国的新青年提出了更高、更多的要求。这样的学习内容在一定程度上不仅丰富了学生的认知,也为他们在之前的思考基础上增添新内容。当话题确定之后,目的、身份、场合的设计便可迎刃而解,可有如表8、表9的设计:

表8 习近平主席演讲场景设计1

表9 习近平主席演讲场景设计2

这两个围绕“将来成为什么样的人”的场景设计,可以在“和日本笔友的书信来往”“寄宿日本家庭中,与他们的交谈”两个不同的场合进行。即便是学习了相同的内容,在产出时也有书面语和口语的区别,在行文结构上也会有所不同,教师可根据总体的教学目标选择场合。在这两个场景设计中,场合都是外语学习者极容易遇到的,具有交际真实性且学生比较容易接受。话题都是“将来成为什么样的人”,虽然看上去老生常谈,但我们在学习时根据时代的需求、结合国家对新时代青年的要求赋予了它新的内涵,于是其具有了一定的认知挑战性。另外,处于三年级的学生,他们马上就面临就业的问题,“将来成为什么样的人”和他们将来选择的职业息息相关,提出这样的话题,可让他们提前认真思考自己未来的职业规划。这样的场景设计既符合了驱动场景设置中的四要素,在质量上也能满足三个质量指标,每个学生可根据自己的认知和学习进行有效的产出活动。

2.4 设计开放性话题,对学生进行价值引导

2020年教育部下发的《高等学校课程思政建设指导纲要》提出要坚持贯彻立德树人的教育目标。在POA3.0版中,“全人教育学说”被调整为“关键能力说”,并提出了外语教育的六种关键能力:语言能力、学习能力、思辨能力、文化能力、创新能力和合作能力。为使关键能力不再是抽象的概念,产出导向法进一步提出了计算公式:关键能力=(核心知识+核心技能)×情感品格×自我管理×(+/-)价值观。价值观决定各要素发挥作用的方向:正确的价值观能引导各要素造福于民、促进社会发展;不正确的价值观就会将各要素引向反方向,甚至导致犯罪,危害他人或社会[2]。由此可见,产出导向法注重学生的产出,产出目标的设立在根本上讲就是一种价值引领,同时在促成阶段匹配相应的知识传授,在无形中完成对学生的文化传授、人格塑造。所以在场景设计时应尽可能地让话题更具开放性,更能有利于对学生的价值引导。如前文所说的第一册第四课《どんな人になりたいですか》,这是日本作家大江健三郎的一篇散文,在文中他提到自己收到很多中小学生的来信,问他想成为什么样的人,于是他就想到了自己小学时的事情,并重点写了在国民学校时给自己留有深刻印象的一位在学校工作的勤杂工的事情,最后作者落脚于鼓励中小学生应不受大人们的影响,坚持自己的理想。所以在讲解这样的一篇文章时提出“将来成为什么样的人”便顺理成章。

表10 《どんな人になりたいですか》场景设计

在这个场景设计中,话题为“将来成为什么样的人”,这个话题不仅包含了学生对未来自己职业的规划,同时也能反映出学生的人生价值观。针对这样的话题,学生千人千面,想成为什么样的人因人而异,作为教师在确定了这样的场景设计后,对学生的引导应一定是正向的、积极的,在后面的学习和思考的过程中,学生才能顺着教师搭建的脚手架来补充思政元素。

3 结语

本研究以“高级日语”课程内容为蓝本就产出导向法驱动环节中的场景设计开展了研究,着重论述了如何以话题为决定性要素进行场景设计。根据多角度设计的话题,实现了目的设计的多重性、身份设计的多元化以及场合设计的多样化,并从大小循环相扣,大小话题循序渐进;以时事内容为话题,提高学生的参与感;以身边常见之事为话题,让学生有话可说;设计开放性话题,对学生进行价值引导这四个方面分别论述了如何以话题为决定性要素进行高效的场景设计。场景设计中的话题、目的、身份、场合四要素缺一不可,且四要素要相互统一、有所关联。把握好了产出目标,在设计时则可万变不离其宗,让驱动环节的设计、使用更加得心应手。

本研究仍然存在一些不足,受客观条件的限制,仅从话题作为决定性要素进行了论述。生活千变万化,场景设计无法也不能固定使用统一设计模板,即便是同一教材,不同的授课群体对该知识的接受程度、生活阅历等也不尽相同,场景设计更应灵活多变、形式多样。希望能够通过本研究让大家触类旁通,在场景设计上更加得心应手。