中国政治话语在日本网络新媒体的传播与接受研究

——以中国共产党第二十次全国代表大会报道为例

⊙ 卢冬丽 王坤垚

(南京农业大学外国语学院,江苏 南京 210095;日本北陆大学国际交流中心,石川 金泽 9201180;北京外国语大学国际新闻与传播学院,北京 100081)

媒体是世界各国民众了解彼此国情、民情及社会动态的重要渠道。我国对外传播历经60余年,初具由互联网平台为主、报刊新闻为辅的发展态势,彰显中国特色发展之路。但是,目前我国政治话语的对外传播还无法与不断上升的国际地位相匹配,提高对外传播质量成为当下亟待解决的问题。要把握国际传播话语权,有效传播中国声音,就必须抛除“路径依赖”和“传者中心”的传播思路,以“思想传递”和“大众传播”作为有效的衔接方法,讲述中国政治话语和中国故事。2021年,中国外文局和日本言论NPO共同实施了第17回中日关系民意调查,结果显示89.7%的中国受访者与95.9%的日本受访者通过本国熟知的大众传媒来获取彼此国家及双边关系的有效信息。日本方面,电视媒体排首位,手机和其他移动媒体位列第二,且使用比例逐年增长。同时,网络新媒体逐渐崛起,凭借强大的技术优势迅速占领日本媒体市场。尤其是20世纪90年代以来,朝日新闻与其他众多日本报社相继创办流媒体新闻网站,构建数字化科技发展战略,以互联网信息平台搭建新型媒体传播渠道,其多源化与共享性的优异特质给大众参与意见共享提供了平台。

联合国教科文组织对新媒体做出过如下诠释:新媒体就是网络媒体[1]。现阶段新媒体主要包括网络媒体、手机媒体及两者融合形成的移动互联网,以及其他具有互动性的数字媒体形式[2]。其中网络新媒体是新媒体的重要组成部分,包括搜索引擎、IPTV、网络报纸、网络图书、网络期刊、博客,以及门户网站、新闻网站、视频网站、社交网站、BBS在内的各类网站[1]。

本研究以日本网络新媒体中的搜索引擎、新闻网站及社交网站为主,从“框限”和“架构”两大维度考察日本网络新媒体有关中国共产党第二十次全国代表大会(以下简称党的二十大)新闻报道的构建特征,采用内容分析法、文本分析法以及问卷调查法分析中国政治话语在日本网络新媒体平台的传播和接受现状。具体来说,“框限”即新闻本源或报道客体的表层呈现形式,如文本来源和体裁;“架构”即媒体通过界限外界事实,达成新闻文本构建的过程,如报道的主题思路、高频用语、倾向性等。

一、日本网络新媒体中党的二十大报道的传播

(一)数据来源

本研究的文本数据来源于日本的朝日新闻网、读卖新闻网、Google新闻、日经新闻网等网络新媒体平台。2022年10月至11月,在以上平台上精确检索得到160余篇新闻报道,去除国家领导人的人物介绍及党代会的常识性信息等无关文本后,最终选定147篇新闻,并将其导出为Excel格式。笔者统计日本网络新媒体对党的二十大报道的信源发现,57%的报道来源于日本驻华记者发来的一线消息,反映出我国向外媒开放力度之大。另外,仍存在13%的报道引用自西方媒体机构,而直接引用中国媒体报道的数量仅占比11%,可见中国政治话语在日本的传播依然存在西方媒体的他塑困局。

(二)报道体裁

新闻体裁,即综合了新闻内容和表现形式的报道样式的统称。目前,学界对于新闻体裁的分类标准尚未有定论,且不同的类别之间存在着界限模糊化的趋势。但据先行研究来看,消息类、通讯类、述评类、解说类是如今学界较为认可的新闻体裁[3]。因此,笔者将本文统计的147篇报道共分四种体裁:消息、通讯、专家评述、解释性报道。其中,解释性报道体裁40.94%,占比超过四成;然后依次是消息33.33%;通讯27.21%;专家评述4.08%,占比最少。消息指用概括叙述性文字,迅速及时地对最新发生事件作出的简要报道形式。通讯指运用叙述、描写、抒情、议论等多种手法,对新闻事件或典型人物进行的详细报道形式。专家评述指针对新闻事件或某一问题发表评价和论述的报道形式。解释性报道又称“新闻分析”,是深度报道的一种,指用充分的背景材料侧重解释和说明新闻事件发生的原因和产生的结果的报道形式,多适用于政党、国家颁布的方针政策。该体裁占比最大,体现了日本网络新媒体对事件解释权的主导性地位。在该体裁框架内,日本网络新媒体按照其希望的方向引导受众,且借助解释性报道体裁的全面、综合、细致等特点,对多个事件进行关联,进而给出评估,预测中国未来的发展趋势。

(三)分析工具和方法

本研究使用KHCoder软件对所选新闻文本进行可视化分析。该软件属于文本数据挖掘软件,由日本立命馆大学樋口耕一设计开发,可将整理转化后的文本信息预处理后归档为KHcoder的源数据,以供后续分析和研究。本研究参照毛文伟的文本分析法[4],具体分为以下三个步骤:

首先是将数据处理成软件可以接收的格式。在本研究中,论文数据以xlsx格式存储,处理时需要将第一行设置为字段名,数据从第二行开始。其次是项目的新建与预处理。该步骤将处理后的数据导入KHCoder项目中进行预处理,经过初步分析后得到147篇关于党的二十大的新闻报道,包含的总词数为32629个(除去停用词),不同的词数类型3555个。最后是词汇分析。通过对文本数据进行词频统计分析,了解日本网络新媒体对党的二十大的关注重点与报道特征。

(四)文本特点

笔者将收集到的文献信息导入KHCoder软件进行预处理。为了获得更为精准的主题词,减少不必要信息的干扰,利用termextrac术语提取软件并结合人工操作对特定复合词进行了强制识别,对具有一定普遍性的信息如「中国」(中国)、「共産党大会」(中国共产党全国代表大会)、「党」(党)、「2022年」(2022年)、「習近平」(习近平)等进行强制忽略。本研究共计进行了两次高频词统计,首先整体分析文本信息,以了解日本网络新媒体最关注的话题;其次分经济、政治、民生、科技、国防、外交等不同主题分析,以观察各板块政治话语的传播情况。

1.整体高频词分析

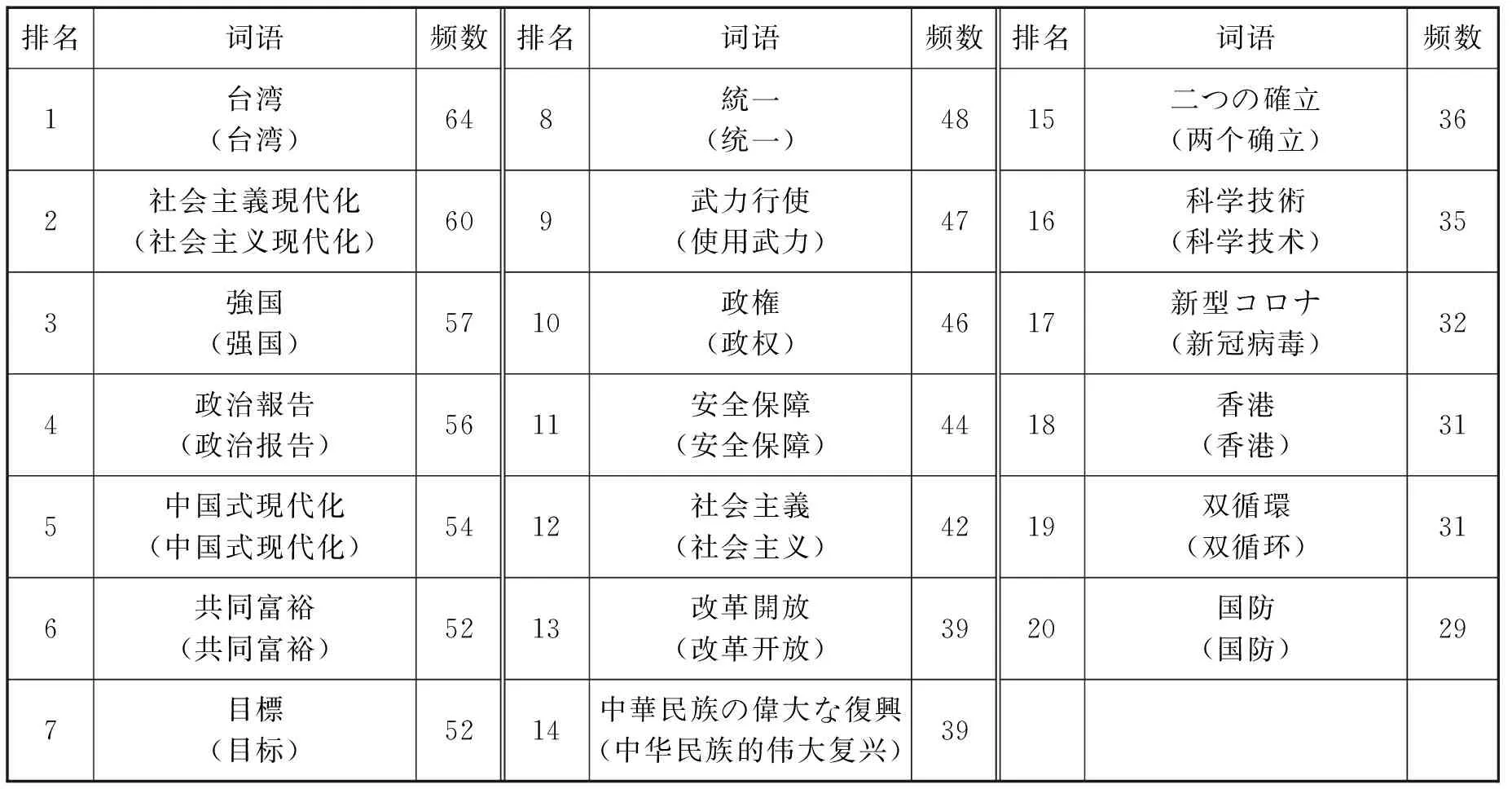

第一次词频分析中,得出词频表排名前20位的高频词(见表1)。除去停用词(即上述强制忽略的词语及无实义的符号)外,「台湾」(台湾)一词的高频出现,说明台湾问题是日本网络新媒体关注的一大热点。此外,「社会主義現代化」(社会主义现代化)、「中国式現代化」(中国式现代化)、「共同富裕」(共同富裕)等具有浓厚中国特色的词汇的出现频率也位居前列。

表1 党的二十大报道前20位高频词表

2.各版块内高频词互文特征

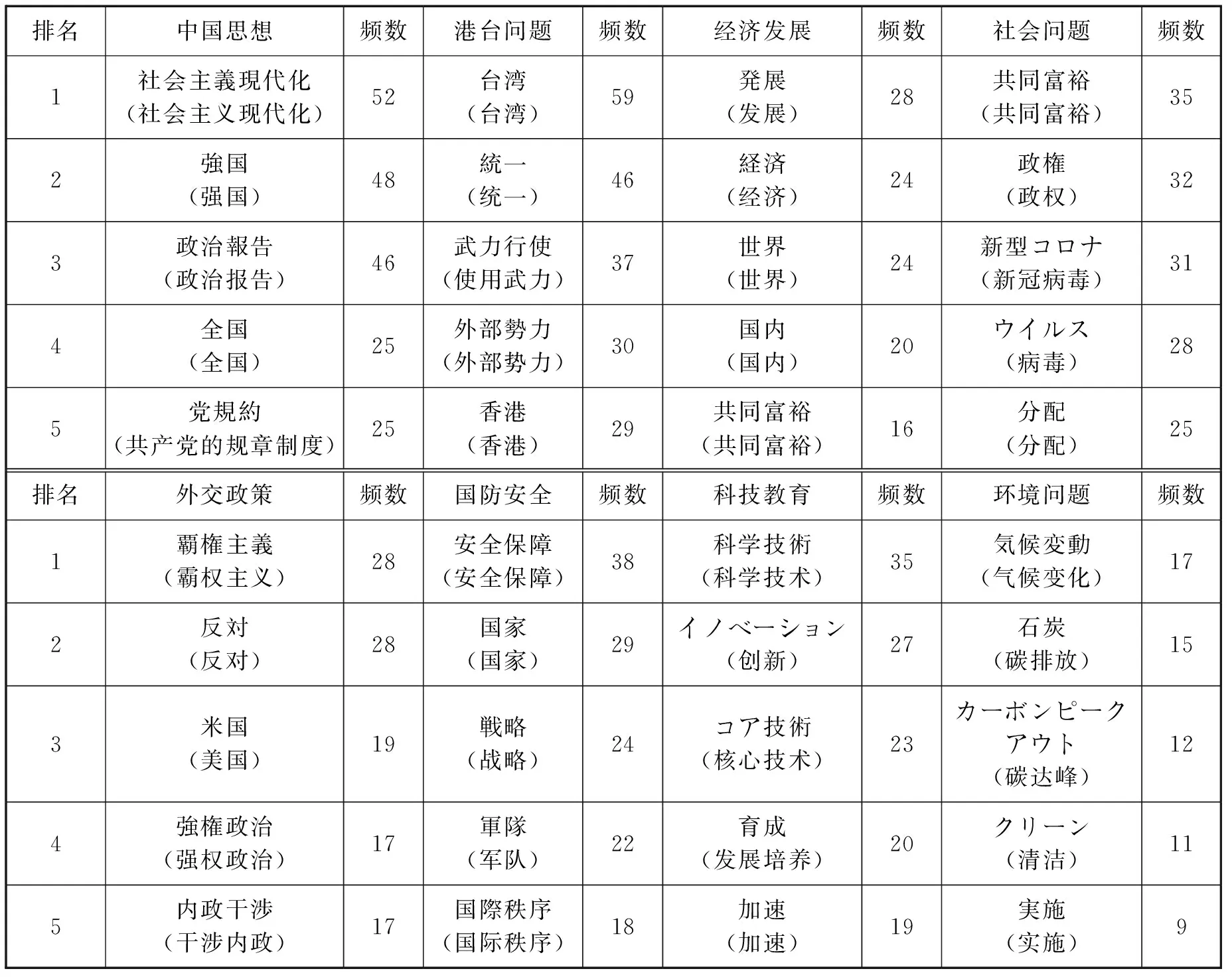

通过KHCoder3的“词汇联想”功能进行二次统计,得出体现各版块特征的高频词排名前5位如下表。

表2显示,日本网络新媒体在各版块报道内容上呈现出一定的偏向。思想版块聚焦中国式现代化道路;港台问题板块聚焦台湾统一问题;经济版块聚焦以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局;社会版块聚焦共同富裕与分配制度;外交版块聚焦和平外交政策以及人类命运共同体的构建理念;国防安全板块聚焦世界一流军队的战略目标;科技教育板块聚焦创新驱动发展战略;环境板块聚焦碳达峰碳中和行动计划。

表2 各板块的高频词前5位表

(五)存在的问题

总体来看,日本网络新媒体关于党的二十大的报道基本覆盖了中国政治话语的主要内容,其中中国基本国策和发展理念相关表述,如「社会主義現代化」(社会主义现代化)、「中華民族の偉大な復興」(中华民族伟大复兴)、「共同富裕」(共同富裕)等高频词的出现,说明日本网络新媒体较为关注当代中国经济和社会发展以及重要的外交理念。此外,「中国式現代化」(中国式现代化)、「人類」(人类)、「命運」(命运)、「イノベーション」(创新)、「コア技術」(核心技术)、「石炭」(煤炭)、「グリーン発展」(绿色发展)等新理念和新倡议代表的中国方案和中国智慧获得了日本网络新媒体的高度关注。但是,日本网络新媒体的中国政治话语传播呈现出一定的片面性。

首先,报道侧重中国给日本带来的影响,而并非中国自身的发展。如,对于中国经济发展和合作共赢倡议的关注,反映其报道带有明显的经济需求驱动性。政治话题板块内,日本网络新媒体将港台问题以及中国共产党领导机构的换届选举等中国内政设置作为新闻头条,而对于中国改革开放以来取得的一系列治理成就却只有寥寥数笔,说明在报道内容的选择上带有明显的选择性回避和渲染炒作。

其次,部分政治话语仅仅停留在概念表层,并未深入阐释其内涵,这也是导致日本受众对我国政治话语的理解度、接受度较低的原因之一。譬如以阐述「中国式現代化」(中国式现代化)的新闻报道为例:

例1:そのための重要な考え方が、中国式現代化だ。「中国の国情に基づいた特色のあるもの」で、14億の人口を抱える中国の発展の道筋には「必然的に独自性がある」と強調。米欧と異なる制度や理念に基づく発展モデルを追求する姿勢だ。[5](笔者译:因此,这里有一个重要概念,即“中国式现代化”。 它是 “与众不同的,基于中国国情的”,强调了拥有14亿人口的中国走这样一条独特的发展道路是 “不可避免的”。这是一种与欧美国家截然不同的发展模式。)

例2:「中国式現代化」は、今回の党大会で習主席が強調して打ち出しているスローガンで、欧米とは異なる発展の在り方を目指す姿勢を鮮明にしています。「中国式現代化」は共産党の指導を堅持しながら「社会主義現代化強国」を目指すという独自の発展モデルで、16日の党大会初日の報告で習近平国家主席が強調して打ち出したスローガンです。[6](笔者译:“中国式现代化”是习主席在此次二十大上着重强调的概念,明确表示中国要采用有别于西方国家的发展模式。“中国式现代化”是在中国共产党的领导下,以建成“社会主义现代化强国”为目标的独特发展模式,这是习近平主席在16日党的二十大开幕时所作报告中强调的概念。)

如上所示,朝日新闻和NHK在网络新媒体报道中就「中国式現代化」这一关键词,仅解释表层含义为“一种与众不同的,基于中国国情的道路发展模式”“是一种与欧美国家不同的制度和原则的发展模式”,远没有触达该思想深层内涵,即“中国式现代化是人口规模巨大的现代化,是全体人民共同富裕的现代化,是物质文明和精神文明相协调的现代化,是人与自然和谐共生的现代化,是走和平发展道路的现代化。”[7]

再次,人文领域关注度明显不足,话语传播力较弱。报道内容主要集中于政治、外交与经济,高度关注中国共产党领导机构的换届选举,并据此分析未来中国的走向,而民生及文化方面的报道较为欠缺。党的二十大报告中特别提到的“文化自信”“国家文化数字化战略”“文化遗产保护”“弘扬革命文化”等文化关键词的报道频率较低,说明政治话语中的人文性话语并没有真正进入日本大众的视野。

二、党的二十大报道的受众接受度分析

(一)调研概述

本研究结合网络新媒体涉华报道受众的一般特征,聚焦于日本中青年精英群体,选取了2023年QS世界大学排名第15位的日本千叶大学在校日本师生作为调查对象,就日本网络新媒体有关二十大报道的受众接受度进行调查。2023年1月10日至17日,利用微信、Instagram等渠道进行问卷发放,收集了108份调查问卷,剔除重复填写的6份无效问卷,有效问卷共102份。被试对象有56名女性(54.90%),46名男性(45.10%);18岁以下的共6人(5.88%),18至35岁的青年群体共81人(79.41%),36岁及以上的为15人(14.71%)。其中,从事职业或在读专业与国际关系相关的有19人(18.63%),无关的有83人(81.37%)。

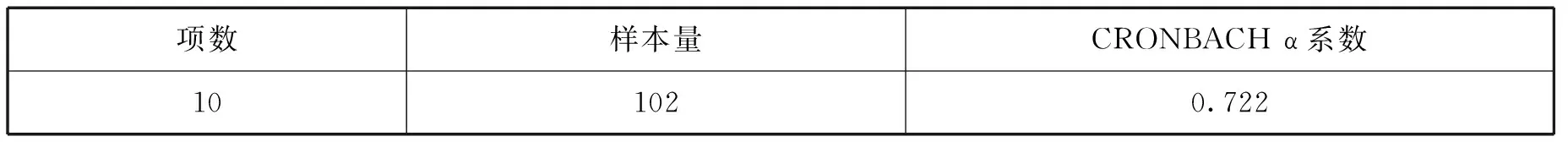

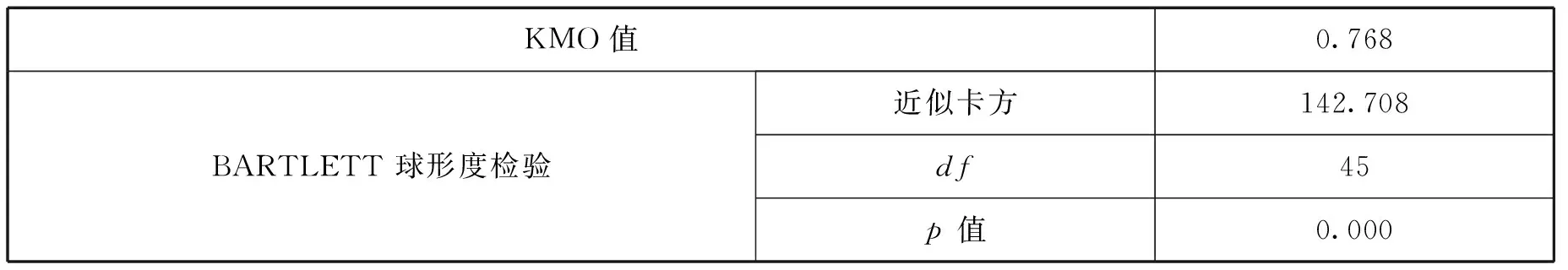

问卷由三部分组成,第一部分为被试者的个人基本信息统计,包括性别、年龄、身份、从事的职业或在读的专业等。第二部分为被试者网络媒介接触程度的调查。第三部分用五级量表形式分析二十大报道的不同主题板块的接受度。为验证此问卷中量表问题设计的合理性以及被试者答题结果的可靠性,笔者以Excel和Spssau为工具,对102份有效问卷进行了信度(表3)与效度(表4)分析,得出问卷调查的信度系数 Cronbach’s Alpha=0.722>0.7,说明调查问卷的信度较好,适合做进一步的数据分析;量表KMO=0.768>0.6,显著性指标p值=0.000<0.01,满足量表信效度的一般标准。

表3 Cronbach信度分析

表4 KMO和Bartlett效度分析

(二)接受度分析

1.中国政治类新闻报道的接触频率

受众对于信息接受的频率与渠道差异在一定程度上影响着信息的接受效果。从接触网络媒介的频率来看,89人选择“几乎每天”,占比87.25%,受众网络使用程度较高。而在主动获取中国政治类相关新闻频率上,42人选择“从不”,且均为学生群体。选择“偶尔”的人数最多,达49人,占比48.04%。选择经常及以上频率的受众仅有11人,占比10.78%,其中7人为教师,剩余4人均为国际关系类专业学生。可见,受众虽接触网络媒介十分频繁,但主动获取中国政治信息的频率却较低,并未形成固定受众群。而相较于普通学生,老师等文化程度较高的知识阶层及对口专业类学生对中国政治话语的接受意愿更强。

此次问卷列举了6项具体的媒体渠道,涵盖了报纸、电视、广播等传统媒体渠道,以及新闻网站、社交媒体、网络社区等新媒体渠道。从接触渠道来看,除去不会主动接触中国政治类相关新闻的42人,剩余60位受众中选择line、Twitter等社交媒体渠道的人数占据明显优势,共34人,占比56.67%。针对这部分受众进一步分析发现,18至35岁年龄段的被试者更习惯于通过社交媒体接收中国相关信息,占该选项人数的79.41%。由此可知,日本网络新媒体关于中国报道的主要受众为日本的年轻群体,该群体接收中国政治信息的渠道正逐渐从传统媒体的框架向网络新媒体迁移。

2.受众个体的接受度差异

人口统计学特征如年龄、身份或在读专业等因素会直接影响受众的认知能力、态度立场以及行为模式。因此,本研究以此类人口统计学特征为自变量,以被试者的中国国家形象认知为因变量,对中国政治话语在日本受众中的接受度作出交叉分析。

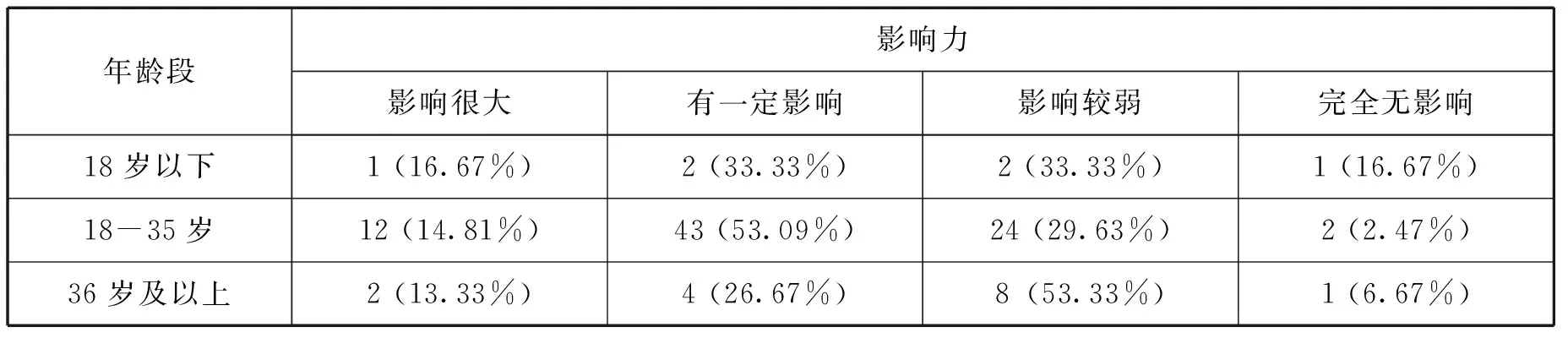

表5以受众年龄作为自变量,以“日本网络新媒体上有关中国的报道对您原有的中国国家形象的认知是否有影响”为因变量进行交叉分析,发现18至35岁年龄段的受众“有影响”的程度最高,“影响很大”12人,“有一定影响”43人,共计占比高达67.9%。这与上述该群体对于网络新媒体的接触频率有较大关系。另外,18岁以下、18至35岁群体“影响很大”的比例也较高,这反映出日本年轻群体的认知更容易受网络新媒体上的信息引导而产生改变。

表5 年龄对接受度的影响调查表

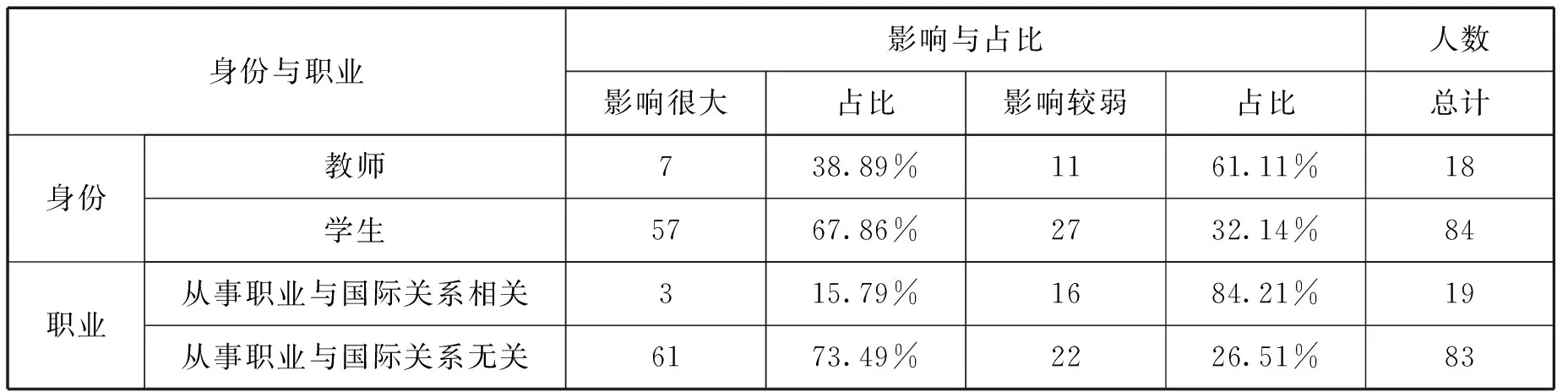

表6以身份和从事职业(在读专业)是否与国际关系相关作为自变量,以“日本网络新媒体上有关中国的报道对您本来对于中国国家形象的认知是否有影响”为因变量进行交叉分析,发现日本网络新媒体报道对于学生的认知影响显著高于老师,非国际关系专业的认知影响要显著高于国际关系专业。这也说明文化程度高以及对口专业受众虽然更愿意接触日本网络新媒体上有关中国的报道,但保持着较为客观理性的判断。

表6 身份和职业对接受度的影响调查表

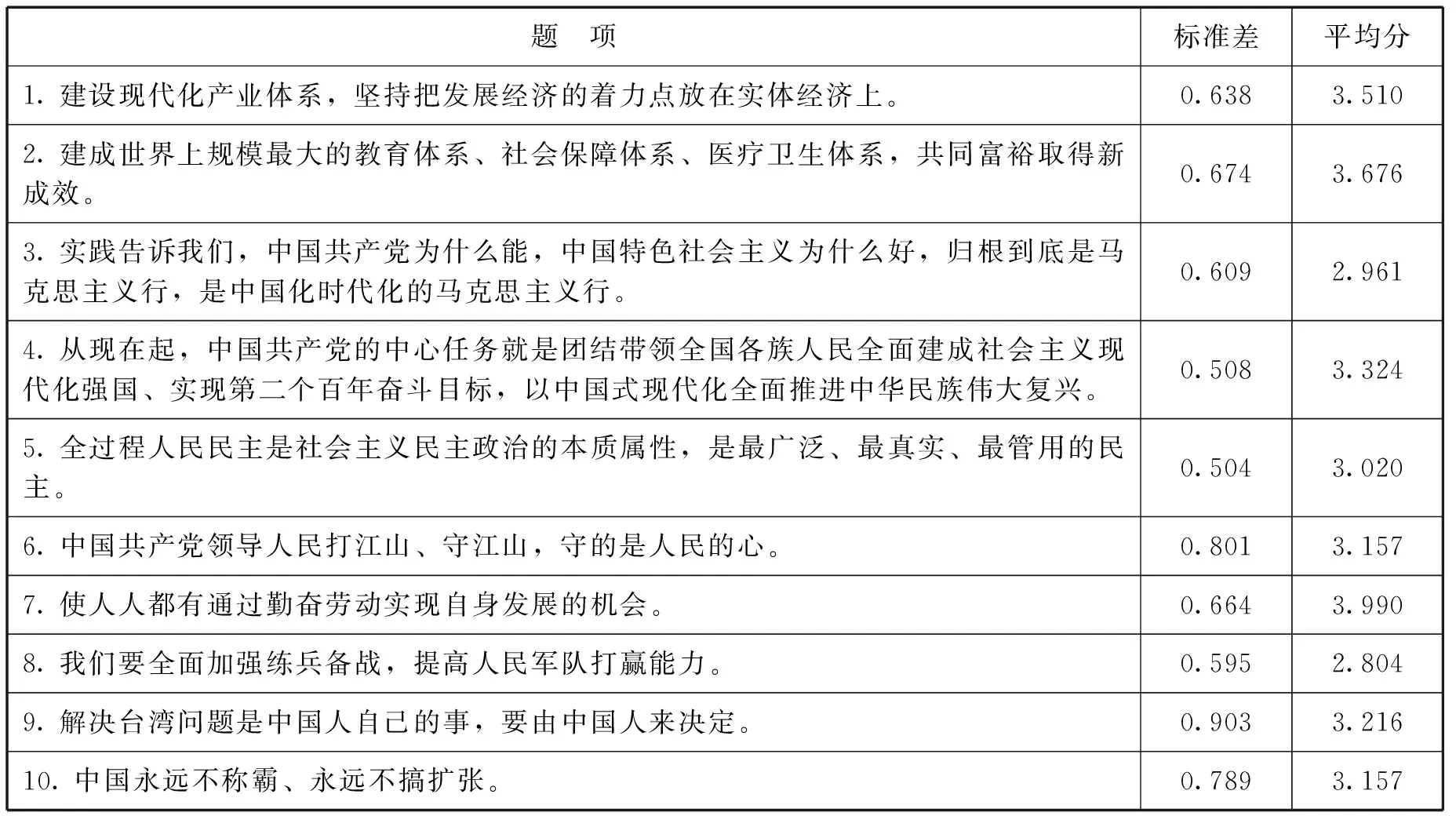

表7 党的二十大报告经典论述接受度得分统计

3.接受内容的选择性差异

受社会语境、国际关系等因素限制,受众对于不同的传播内容会有明显的接受倾向。为了解不同主题板块的中国政治话语传播的接受度差异,问卷设计选取了10条摘录于党的二十大报告中不同主题下的经典论述,以接受程度量表的方式对目标对象展开调查。根据下表的统计可知,调查对象在具体内容的接受度方面差异显著。

首先,经济和民生执政成果方面,调查对象对于问题1、2、4、7的整体接受度较高,接受度最高的是问题7,受访对象平均分3.990,说明日本受众整体上对于中国共产党在领导中国人民勤劳致富、脱贫攻坚等方面的巨大成就持较为正面的评价。

其次,问题3、5、6接受度较低,接近于“无感”。说明日本受众对中国共产党思想内核阐释方面的整体理解度和接受度较低。

最后,关于“和平崛起”“强国强军”方面的接受度最低。说明日本民众对中国国防力量等方面国家实力的提升仍持有较深的偏见和警惕。

可见,传播和接受显著受到需求驱动。譬如经济类话语接受度较高,说明中国政治话语在海外的接受度受到经济需求驱动,与上文有关日本网络新媒体报道内容的侧重性分析结果相吻合。

(三)接受效果分析

综合来看,从受众个体角度分析,文化程度较高且对国际关系较为了解的知识阶层对于日本网络新媒体上有关中国政治话语的报道接受意愿较高,但此类报道不足以在很大程度上改变该群体对中国国家形象的认知。普通群众主动获取中国政治话语的意愿较低,但是年轻群体对中国形象的认知受网络新媒体报道的影响较深。从内容层面分析,经济以及民生类话语的传播效果较好,受众的接受内化程度较强,而党政思想、军事类话语的接受性明显不足。虽然受众完全接受或完全拒绝某一特定主题政治话语的情况较少,但不同主题话语接受度的差异表明受众对于中国政治话语接受存在明显的倾向性和需求驱动性。

三、中国政治话语在海外传播与接受的思考

前文通过日本网络新媒体中党的二十大报道的传播以及日本受众接受度的调查,认为目前中国政治话语在日本网络新媒体上的传播仍存在片面性与不充分性等问题,受众接受性差异较大,同时发现年轻群体受新媒体影响较大。因此,中国不能停留在“被动”的形象他塑层面,而是应该积极面对,他塑与自塑相结合,主动融入自我形象塑造的过程,对此本研究试着提供一些启发和应对之策。

1.借助多元化社交媒体平台强化对话与交流

随着互联网的兴起,line、推特、Facebook等社交媒体平台的出现成为人们获取信息的主要途径,这一变化为中日交流提供了新的平台,也恰好印证了当前中国公共外交的新走向——平等与对话。传统的公共外交主要依靠各国外宣媒体进行大规模的报道,官方政治色彩浓厚,内容枯燥且形式单一,难免造成受众尤其是年轻群体接受度意愿低下,这成为我国对外话语体系建设中的突出问题。因此,中国官方媒体在海外社交媒体平台开展外宣时,应重视与国外受众的交流与对话,树立符合社交媒体平台特性的外宣意识。例如,适时调整传播的内容形式与叙事方式,开发H5、问答等新兴传播方式,借助社交媒体平台的互动性,拉近与海外受众的距离。同时利用好社交媒体平台特有的碎片化、即时性等传播特性,使用短视频、条漫、微电影等小体量作品形式展开交流,让“小体量”承载起“大情怀”,在“微传播”时代树立一个开放包容、与时俱进的大国形象。

2.利用主场外交积极引导他者,塑造客观、良好的中国形象

虽然中国的国家实力日渐增强,在国际舞台上的地位也日益提高,但是固有的国际传播格局在短时间内仍难以改变。从本研究的信源分析得知,相较于引用中国媒体的报道内容,日本网络新媒体平台会倾向借鉴西方媒体机构的报道话语,这也导致了长期接收西方媒体信息和思想的海外受众很难了解中国的真实情况,这种国际舆论场上的话语权缺失是中国媒体在对外传播过程中的一大挑战。可以通过举办主场外交活动,积极邀请他国媒体来华交流,主动进行议程设置进而掌握媒体话语权,在对外传播中拥有绝对的信息优势和表达意识形态的更大空间,进而影响国际舆论。但另一方面,日本网络新媒体的报道来源主要还是日本驻华媒体,因此要积极与主场外交参与国的媒体进行合作,协同国内国外两种力量,不断扩大知华友华的国际舆论朋友圈。譬如,借国外媒体或知名人士讲“中国故事”,把“自己讲”和“别人讲”结合起来,引导他者积极进行形象塑造,扩大“中国声音”的多元传播路径,为更多海外受众所认同。

3.构建分众化、精细化、定制化的精准传播策略以提升受众接受度

受众的个体差异与接受度的高低密不可分。文化程度较高的知识阶层和学习国际关系专业的特定群体接受中国政治话语的意愿明显更为强烈,且此类受众对于国际政治方面的话题较为理性客观,认知不易受到网络新媒体上报道的影响。而更多的普通群众则表示对于政治类话题报道兴趣度较低,其原因主要在于对此类内容的理解成本较高,并不贴合普通受众的日常生活。此外,数据显示年轻学生群体的主观认知更容易收到网络新媒体报道内容和议程设置的影响。对此,我们应该在尊重差异的基础上,洞察受众的偏向和喜好,构建分众化、精细化、定制化的精准传播策略。例如,可开设专业人士以及平民受众两条传播通道,分别个性化制定面向高知群体以及普通群众的传播内容以及叙述方式,增强国际传播的亲和力和实效性,打造“老少皆宜”“雅俗共赏”的外宣话语。

4.政治话语的人文价值赋能

中国政治话语在日本网络新媒体平台的传播力较弱,很大原因是仅仅局限在政治领域,没有发挥话语内核的文化魅力和文化价值。挖掘我国政治话语跨越时空、跨越国度、具有当代普适性人文价值的精神内涵,进行价值赋能,从而提升话语魅力,是深层次话语内涵的质的突破。如此,不断联结中日民众感情、互通民心民意,突破日本乃至国际受众政治话语理解与接受的片面性、狭隘性,从文化交流、文明互鉴的宏观视域达成政治话语的双向沟通与交流。

四、结语

本研究综合运用内容分析法、文本分析法及问卷调查法,探究了中国政治话语在日本网络新媒体上的传播和接受情况。研究发现,日本网络新媒体对中国经济以及外交事务中的重要理念报道最多,带有明显的经济和外交需求驱动性,而文化领域传播力度较弱,在报道内容方面具有明显的选择性回避和夸大渲染等问题。在话语接受度方面,文化程度较高且对国际关系较为了解的知识阶层对于日本网络新媒体上有关中国政治话语的报道接受意愿较高,但此类报道不足以在很大程度上改变该群体对中国国家形象的认知。而普通群众主动获取相关话语的意愿较低,年轻群体对中国形象的认知受到网络新媒体报道的影响较深。其中,不同主题的话语接受度差异较大,受众对于经济及民生类话语的内化程度较强,而意识形态、军事类话语内容的接受性明显不足。

本研究仍存在以下不足。首先,报道样本的全面性。日本网络新媒体数量及种类庞大,报道样本数量较多,因此本次研究主要以朝日新闻网、读卖新闻网、Google新闻网以及日经新闻网等受众量较大的网络新媒体平台为例,虽然其内容传播具备一定的代表性,但仍需进一步拓展分析样本,研究对象尽量涵盖各个类型的网络新媒体,尤其应将平台选择范围扩展到Line、Instagram等社交媒体平台。其次,问卷分析的深化。问卷中尚未增加对被试者的深度访谈环节,再加上政治立场不同等因素,虽然秉持客观中立的原则,但仍可能存在主观色彩无法避免的不足。今后对样本数据进行深层次探究,通过访谈等方式深入挖掘日本民众对于不同主题下中国政治话语接受度差异的深层次原因,从而了解海外受众建构中国国家形象的动因,以期得到更全面的受众反馈。