藏族格言诗国外翻译研究的历时考察(1833—2022)*

⊙ 赵春龙 李正栓

(中国石油大学(北京)外国语学院,北京 102249;河北师范大学外国语学院,河北 石家庄 050024)

藏族格言诗是藏族重要的诗歌样式之一。作为海外藏学、蒙古学、汉学等海外中国学研究的重要内容,藏族格言诗历来被国外学者所关注。

藏族格言诗始于13世纪上半叶萨迦·贡嘎坚赞(1182—1251年)以藏族民间文学为基础,借鉴印度文学样式而创作的《萨迦格言》。后世藏族学者以《萨迦格言》为蓝本,创作出《格丹格言》《水树格言》《风喻格言》《国王修身论》《土喻格言》《火喻格言》《铁喻格言》《宝喻格言》等脍炙人口的诗作,不断丰富藏族格言诗的思想主题和诗歌样式。藏族格言诗备受推崇,历来多有学者通过哲理解说、添加故事等形式对《萨迦格言》《格丹格言》等诗作进行注疏,形成内容丰厚的评著,与藏族格言诗共同在藏语文化圈广泛传播。藏、蒙密切的文化交流和历史渊源使得藏族格言诗最早在蒙古语文化圈译介。《萨迦格言》在13世纪末或14世纪初被译为蒙古文之后,先后产生索南戈拉译本、咱雅班智达索南嘉措译本、莫日跟格根罗桑丹必坚赞译本、察哈尔格西·罗桑楚臣译本等多个蒙古文译本。此外,《格丹格言》等藏族格言诗及其评著在蒙古语文化圈也流传较广。

藏族格言诗外译肇始于“西方藏学之父”Csoma于1833年英译《萨迦格言》。之后,藏族格言诗在东方学、海外藏学、海外蒙古学、海外汉学的相互促进下得到持续关注,大量外文译本和相关译论相继产出。国内外学者关注藏族格言诗的译介研究,多为笼统性介绍;或聚焦于某一诗作在某一地域的翻译史书写[1-2]。国外的藏族格言诗翻译研究内容丰富,包括翻译实践、译史书写、译介研究、译本研究、翻译考释等多个层面的内容,单纯从某一层面进行考察难以全面把握国外翻译研究的整体路径。本文以外文译本的产生,以及翻译研究视角和主题变迁为考察点,从东方学、海外藏学、海外蒙古学、海外汉学等宏观视角历时考察国外的藏族格言诗翻译研究的阶段性特征,全面把握其整体研究路径,进而为洞察民族典籍国外翻译研究现状提供借鉴。

一、肇始期(1833—1899年):东方学视角下的西藏认知翻译

东方学是欧洲以东方国家和地区为对象进行认知和研究的学问,18世纪以后随着欧洲殖民主义的勃兴而得到长足发展。藏学作为东方学的重要研究领域,自18世纪开始受到俄国、英国、法国、德国等西方国家的密切关注。在西方藏学研究开展早期,翻译成为欧洲东方学视角下认知西藏语言、文化、宗教等方面的重要途径。藏族格言诗诗学品质独特,思想主题多元,成为认知西藏和藏语的最佳文学体裁之一,得到早期西方藏学家的关注和译介。

(一)外文译本(文)概览

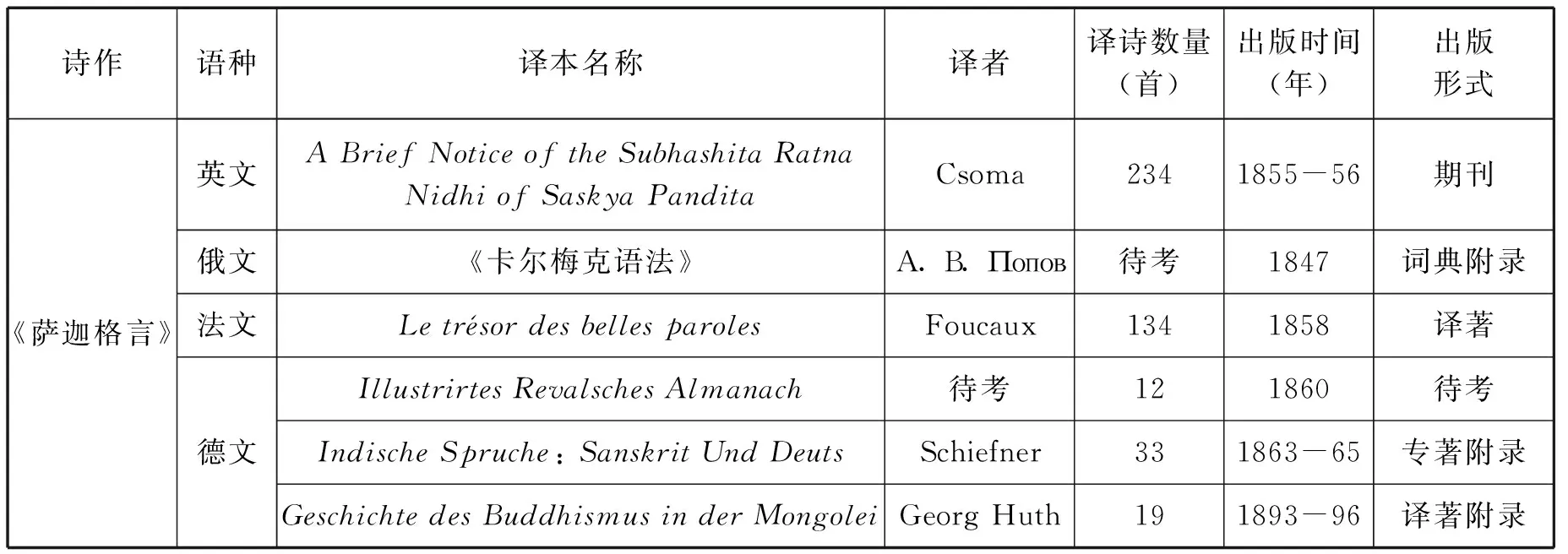

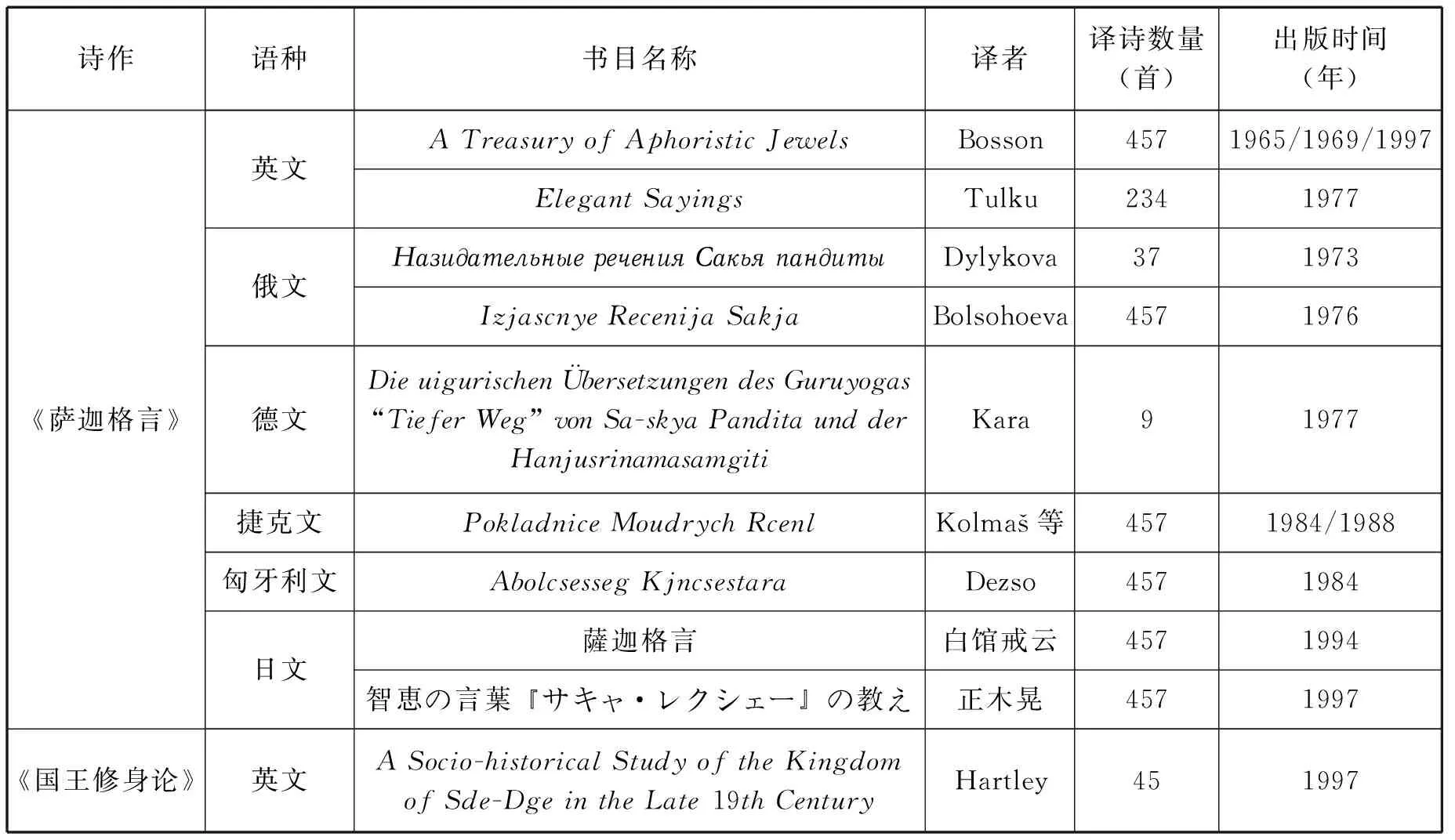

“《萨迦格言》成为最早引起西方藏学家关注的西藏本土作品之一”[3]。继Csoma英译本产生之后,《萨迦格言》的俄文、法文以及德文节译本(文)相继产生(见表1)。分析早期藏族格言诗外文译本(文)发现:早期的藏族格言诗外译呈现出诗作译介单一、以选译为主、出版形式零散、受关注度较高的特点。从诗作翻译来看,《萨迦格言》最早被译介且为选译,其他藏族格言诗作未被译介;从出版形式来看,形式多样且较为零散,以期刊、译著、词典附录、专著附录等形式进行刊载;从数量上来看,产生了4种外文6个译本(文)。

表1 藏族格言诗外文译本统计(1833—1899年)

(二)翻译研究视角和主题

19世纪,藏族格言诗作为西方藏学研究的重要组成部分,其翻译成为西方藏学家在东方学视角之下开展藏族语言、文学研究进而认知西藏的途径之一,相关翻译研究论述多见于译本前言部分。

Csoma,俄国蒙古语言学家A. B. Попов和德国语言学家、藏学家Schiefner,法国藏学家Foucaux等人陆续关注《萨迦格言》的语言价值。如,《萨迦格言》作为 Csoma编写《藏英字典》(EssayTowardsaDictionary,TibetanandEnglish)和《藏语语法》(AGrammaroftheTibetanLanguageinEnglish)的重要语料而被翻译成英文;“A. B. Попов在《卡尔梅克语法》一书中引用了托忒蒙古文《萨迦格言》的字句,并附有俄文翻译”[4];Schiefner德译《萨迦格言》旨在从语言研究视角解读奥托·冯·波特林克(Otto von Böhtlingk)的专著《印度箴言:梵文和德文》(IndischeSpruche:SanskritUndDeuts);法国藏学家Foucaux关注《萨迦格言》的文学属性,在译本前言探寻了其与印度梵文诗歌的译介关系,并将之与印度梵文诗歌和西方寓言进行了比较研究[5]。

二、发展期(1900—1964年):蒙古学视角下的蒙古文翻译考释

19世纪末,西方殖民主义在亚洲腹地扩张,西方探险家相继在我国西北地区进行考古发掘和文化掠夺。随着大量藏蒙文献被发掘,藏学、蒙古学考古成为欧洲东方学研究的新领域。20世纪初,《萨迦格言》回鹘蒙古文、八思巴蒙古文译本被发掘或发现。1900—1964年间,围绕《萨迦格言》蒙古文译本考释,在蒙古学视角下推进蒙古文语言研究成为这一时期藏族格言诗翻译研究的主题,藏族格言诗翻译和研究得到进一步发展。

(一)外文译本(文)概览

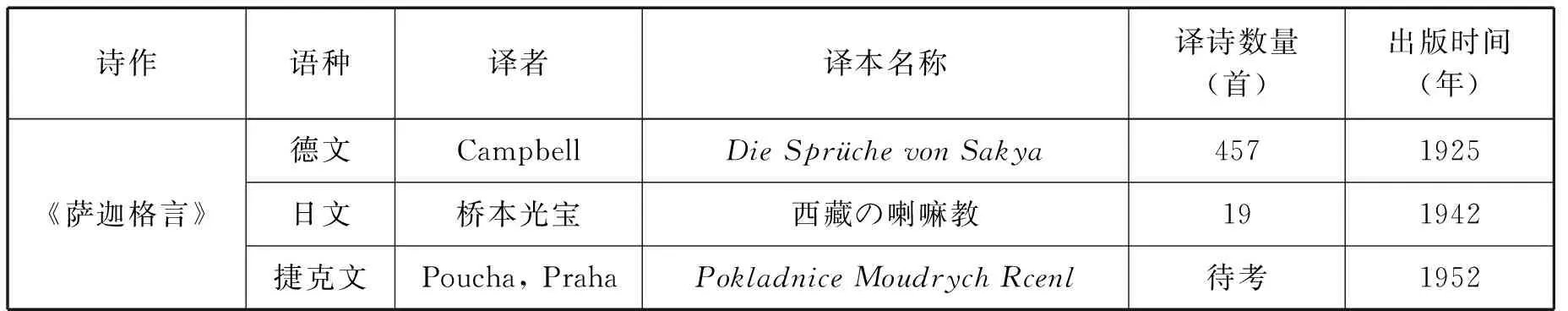

这一时期,藏族格言诗的外文译本(文)产出不活跃且译介诗作单一(见表2)。《萨迦格言》Csoma英译本自出版之后,受到法国、德国等藏学家的关注,产生较大的影响,孟加拉亚洲学会于1912年在加尔各答重新出版该译本。苏格兰学者Campbell将《萨迦格言》全部译为德文,1925年出版了首个外文全译本。20世纪上半叶,随着日本蒙古学和藏学研究的兴起,《萨迦格言》日译文零星出现于相关蒙古文译著之中,日本学者桥本光宝日译蒙古族僧人固实噶居巴·洛桑泽培的《蒙古佛教史》,1942年以《西藏の喇嘛教》出版,其中含有《萨迦格言》19首诗。此外,捷克学者Poucha和Praha首次将《萨迦格言》部分诗节译为捷克文。

表2 藏族格言诗外文译本(文)统计(1900—1964年)

(二)翻译研究视角与主题

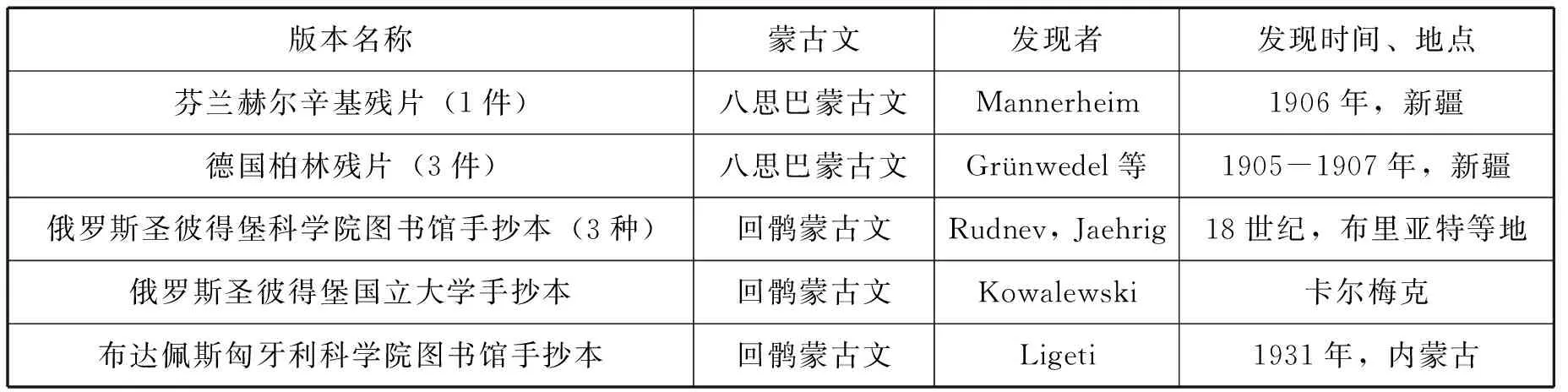

藏、蒙密切的历史、语言、文化渊源使藏族典籍及蒙古文译本成为研究蒙古语言文化的重要文献。13世纪末期以来,相继产生的《萨迦格言》蒙古文译本以回鹘蒙古文、八思巴蒙古文、托忒蒙古文刊印,基本反映出蒙古文的演化过程,具有重要的语言研究价值。“索南戈拉译本以八思巴蒙古文和回鹘蒙古文刊印或手抄,流传时间长,版本数量多,影响广泛”[6],被匈裔美籍蒙古学家、藏学家捷尔吉·卡拉(Grörgy Kara)称为“中世纪蒙古标准语重要文献之一”和“极具价值的中世纪蒙古文作品”[7]1。这一时期,芬兰语言学家Ramstedt和Aalto、俄裔美籍阿尔泰学家Poppe、匈牙利蒙古学家Ligeti、日本蒙古学家Masayoshi Nomura、美国蒙藏语文学家Bosson等人对《萨迦格言》蒙古文译本进行考古,并主要围绕《萨迦格言》的索南戈拉译本版本进行翻译、考释以推进蒙古语言研究(见表3)。

表3 索南戈拉蒙古文译本版本概览

Ramstedt率先刊发芬兰国父马内汉将军(C.G. Mannerheim)发现的芬兰赫尔辛基残片,并尝试翻译该残片并推测其作者身份[8]。Ramstedt的学生兼合作者Aalto补充、考证了赫尔辛基残片,通过将之与布达佩斯手抄本进行对比,确定其为《萨迦格言》八思巴蒙古文译本内容[9]。随后,Aalto先后对柏林残片进行转写、翻译和注解,指出柏林残片与赫尔辛基残片为同一版本[10]。Ligeti出版了其于我国内蒙古地区发现的布达佩斯匈牙利科学院图书馆手抄本的影印本,在序言中对其文本语言价值肯定道:“《萨迦格言》布达佩斯写本中保留了中古蒙古语的正字法、词法与词汇之一切特征”[11]。Poppe对Ligeti出版的布达佩斯影印本进行述评和推介,并于1957年对赫尔辛基残片进行转写、翻译和注解[12]。日本蒙古学家Masayoshi Nomura解读、考释了八思巴蒙古文残片[13]。美国蒙藏语文学家Bosson对索南戈拉蒙古文译本残片和手抄本进行全面梳理,重点对柏林残片进行了补充、翻译、考释和注解[14]。同时,也有一些关注《萨迦格言》翻译史书写的国外学者,如日本学者田中克彦简要考察了《萨迦格言》的蒙译史及其在蒙古文学史上的地位[15]。

另,《萨迦格言》索南戈拉蒙古文译本残片或手抄本常见于这一时期西方蒙古学家、藏学家和汉学家的著述之中,这对《萨迦格言》在西方学界的译介起到了重要的推动作用。如,美国汉学家Carter在其专著《中国印刷术的发明和它的西传》刊布了索南戈拉译本柏林残片[16];德国蒙古学家Haenisch编著的《柏林所藏吐鲁番出土蒙古文文献(卷二)》收录介绍了柏林残片[17]。

三、成熟期(1965—1999年):藏蒙学视角下的多维翻译研究

翻译学科兴起和研究视角转向推动了藏族格言诗外文译本的产生和翻译研究的发展,而国际藏学会议的召开直接催生了《萨迦格言》多种外文译本。这一时期,西方学界一改20世纪上半叶单纯从蒙古学角度研究《萨迦格言》的趋向,开始侧重从藏学视角出发关注藏族格言诗的翻译研究,由此形成蒙古学和藏学双重视角下的藏族格言诗翻译研究。同时,二十世纪五六十年代,由Nida、Fedorov、Jacobson等西方语言学家推动形成的翻译研究语言学转向促使西方藏蒙学家开始注重从翻译研究本身开展藏族格言诗研究。1965年Bosson的博士学位论文《格言宝藏:萨迦班智达〈善说宝藏〉藏蒙对照》(ATreasuryofAphoristicJewels:TheSubhasitaratnanidhiofSaSkyaPanditainTibetanandMongolian)成为标志,藏族格言诗翻译研究进入成熟期。

(一)外文译本(文)概览

Bosson分别把《萨迦格言》藏文版和蒙古文版译成两个英译本,“旨在获知蒙古文译者所使用的传统翻译技巧和方法”[18]VII。该论文以专著形式于1969年和1997年两次出版。19世纪70年代,国际藏学会议和国际青年藏学家会议的相继召开为藏学研究提供了国际学术交流平台,产生了《萨迦格言》多种外文译本。这一时期,藏族格言诗外文译本产生活跃,但仍以《萨迦格言》为主(见表4)。《萨迦格言》共产生了6种外文9个译本(文),且其中的英文、俄文、捷克文、匈牙利文以及日文译本均含有全译本。印第安纳大学Hartley在其硕士学位论文中首次英译了《国王修身论》45首诗。此外,Ligeti整理的布达佩斯本影印本在匈牙利再版。多种语言译本的产生和再版为藏族格言诗翻译研究提供了文本基础。

表4 藏族格言诗外文译本(文)统计(1965—1999年)

(二)翻译研究视角与主题

这一时期,西方藏学家、蒙古学家的关注形成了藏族格言诗翻译研究的藏学、蒙古学双重视角。在藏学、蒙古学视角下,国外藏族格言诗翻译研究主要围绕诗作译介、文学研究、译本研究几个方面展开。

诗作译介主要是对《萨迦格言》及其译本的介绍和评述。Bosson的专著在国外藏学界和蒙古学界产生较大学术影响,英国蒙藏史诗专家Bawden等国外藏蒙学家对其进行介绍和评述,积极肯定了Bosson的重要学术贡献[19]。印度藏学家Ghosh、捷克藏学家Kolmaš、德国印度学家和藏学家Hahn等学者通过论文、国际会议、教材等形式积极向本国或国际藏学界推介《萨迦格言》。如,Ghosh撰文全面介绍《萨迦格言》,简要梳理了其翻译史[20];Kolmaš在1976年召开的国际藏学会议上宣读论文《萨迦班智达的格言诗》,分析了《萨迦格言》内容,并指出其所蕴含的智慧思想[21];Hahn将《萨迦格言》前三章编入德文版《藏语经典教材》之中[22]。此外,《格丹格言》开始进入西方学者的视野。美国著名藏学家Van der Kuijp向国际藏学界全面介绍西藏人民出版社1983年出版的《格丹格言》,并考证了其与《萨迦格言》的关系[23]。

国外学者开始注重以翻译为途径研究《萨迦格言》与藏族文学、蒙古文学以及印度文学之间的关系。如,捷克斯洛伐克学者Bethlenfalvy基于乌兰巴托蒙古文手抄本,比较研究了《萨迦格言》评著中三个故事的藏文、蒙古文和梵文文本以探究三种语言文本之间的文学关系[24]。德国藏学家Jackson系统梳理了包括《萨迦格言》在内的贡嘎坚赞的8部作品及其评著[25]。法国印度学家、藏学家Ludwik关注《萨迦格言》与印度文学之间的关系,基于《萨迦格言》和印度格言诗的翻译史考察,多次撰文分析二者之间的文学关系[26]。

在译本研究方面,Bosson以纯粹的语言学方式研究《萨迦格言》文本语言转换,牺牲诗作的文体和流畅,采用直译的方式“尽可能使英译文贴近原文……希望展示其从藏文到蒙古文这一翻译过程中所使用的传统翻译技巧和方法”[18]VII。

以翻译为途径的藏族格言诗文本考释、宗教研究,以及社会历史学研究得到西方藏学、蒙古学界的关注。国外蒙古学家继续从蒙古学视角关注《萨迦格言》的翻译考释研究,如Ligeti系统考释了柏林残片[27]。美国藏传佛教Tulku关注《萨迦格言》的宗教价值,通过翻译其部分诗节研究贡嘎坚赞的佛学思想[28]。Hartley以翻译为基础,从联盟与权力的宗派无偏向视角解读《国王修身论》对19世纪晚期德格土司社会历史研究的构建作用,“引起西方学界对米庞嘉措政治格言诗《国王修身论》的关注”[29]。

四、深化期(2000年以来):藏蒙学视角下的深入翻译研究

2000年以来,随着藏学、蒙古学和翻译学研究的深化,藏族格言诗翻译研究呈现出深化发展的趋势,主要表现为诗作翻译数量增加、译本内容丰富、翻译研究深化等特点。

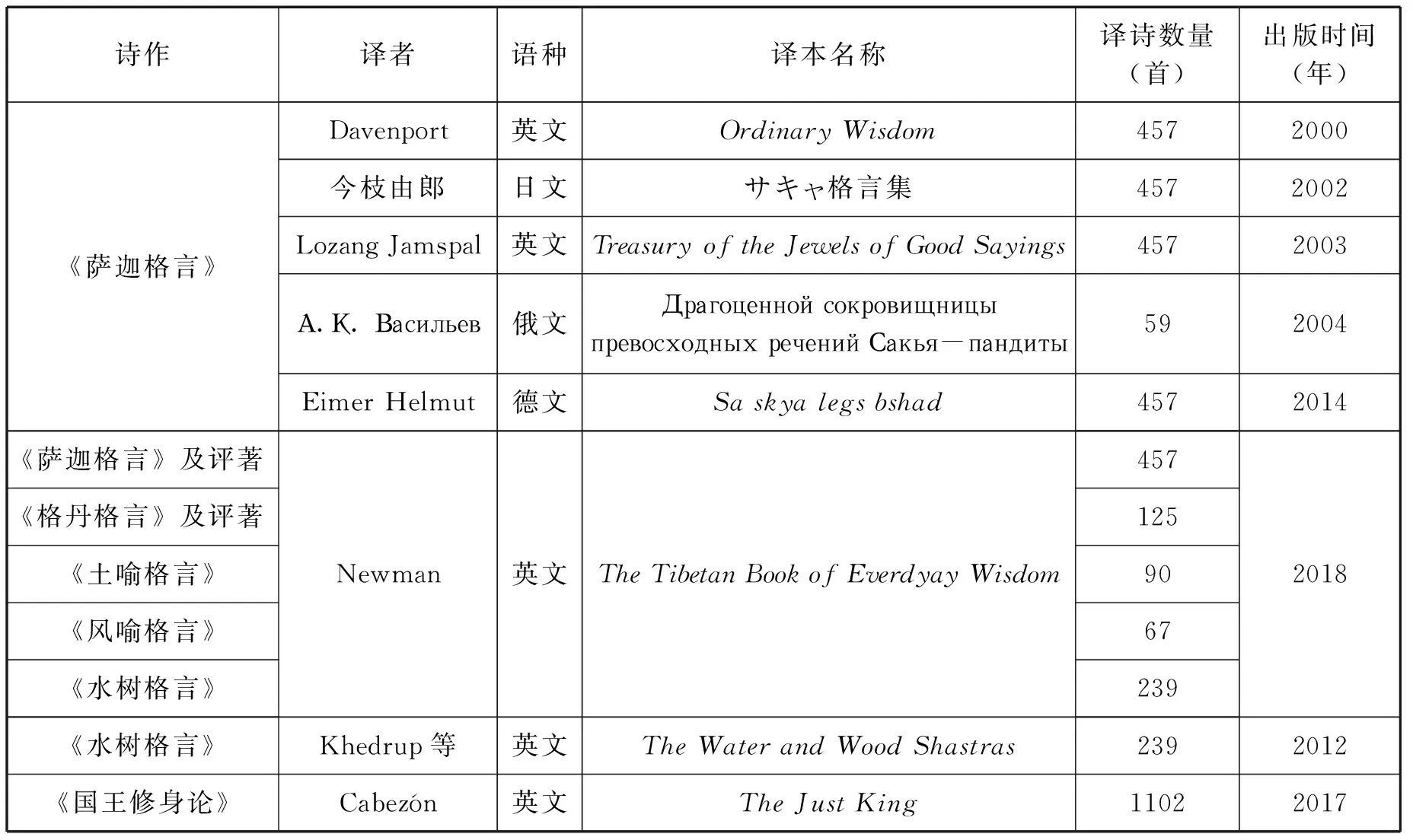

(一)外文译本概览

“进入21世纪,对藏族格言诗的翻译出版或重印正处在一个繁盛时期”[30](见表5)。在诗作翻译数量上,《萨迦格言》《国王修身论》之外的《水树格言》《格丹格言》《土喻格言》《风喻格言》等藏族格言诗得到翻译,且《萨迦格言》产生了4种外文6个译本(文);在译本内容上,藏族格言诗译本多为全译,注重格言诗评著的翻译,且译本文本体例丰富。此外,《萨迦格言》早期外文译本得到再版,Foucaux法译本于2010年和2014年在美国和法国重版;Bosson英译本于2017年在英国再版。

表5 21世纪藏族格言诗外文译本(文)统计(截至2022年)

(二)翻译研究视角与主题

这一时期,国外学者延续上一时期藏学和蒙古学的双重视角,深入开展藏族格言诗的翻译研究,主要涉及翻译考释、诗作译介、译本研究、文学研究几个主题。

俄罗斯学者较多从蒙古学视角出发关注《萨迦格言》的翻译考释。如,俄罗斯蒙古学家Atsanavong考察了《萨迦格言》蒙古文译本布里亚特木刻本的制图和拼写特性,指出该译本语言与当地蒙古方言之间的诸多差异和产生原因[31]。俄罗斯蒙古学家Muzraeva考察卡尔梅克研究院科学文献藏-卫拉特语《萨迦格言》文本,并和Sumba首次讨论了图瓦共和国国家博物馆所藏《萨迦格言》木刻本特质,对其进行转写和俄译[32]。匈裔美籍蒙古学家、藏学家捷尔吉·卡拉(Grörgy Kara)考释并整理匈牙利科学院图书馆满蒙手抄本和木刻本文献,将《萨迦格言》列入其中,并基于先前对《萨迦格言》藏文文本和蒙古文译本的大量考释和研究,参考诸多英文译本,编写了“藏文-回鹘蒙古文-现代蒙古文-英文”多语对照的翻译词典《索南戈拉〈善说宝藏〉词典》[7]。该词典出版之后,产生了重要学术影响,受到国际藏学界的一致好评。

译本研究成为国外蒙古学家的关注重点。Demchigmaa通过比较《萨迦格言》的藏文文本和蒙古译文,考察了其蒙古文译文中所包含的藏文词汇[33]。日本学者Onoda Shunzo从翻译过程出发,基于《萨迦格言》由速记到手抄再到定本的转写过程,探讨了其手抄本与定本之间的关系[34]。

日本学者梶濱亮俊全面向日本学界推介《萨迦格言》,重点关注《萨迦格言》与印度文学之间的关系,撰文探讨《萨迦格言》评著中的月光菩萨国王故事,并出版《〈萨迦格言〉与印度文学》专著,全面系统地探究了《萨迦格言》与印度文学二者之间的关系[35]。

此外,这一时期产生的藏族格言诗外文译本多为体例完备、内容丰富的丰厚译本,译者在译本前言对诗作作者、创作背景、译介历程、翻译目的和原则多有详细说明,这些内容同样构成藏族格言诗翻译研究的重要组成部分。

五、结语

藏族格言诗的国外翻译研究在译本生产和翻译研究互动中,形成了东方学、蒙古学、藏学等多元宏观视角下的考古、语言、翻译、文学、宗教、社会、历史等主题的交互研究。藏族格言诗外文译本的持续产生既是东方学、海外蒙古学、海外藏学研究作用下的结果,也为藏族格言诗国外翻译研究的开展奠定了翻译实践基础和文本基础;国外翻译研究视角和主题既是对藏族格言诗外文译本生产的深化研究,也为全面把握藏族格言诗国外翻译研究的整体路径提供了重要依据。

经过对译本生产和翻译研究的全面考察和具体分析发现,藏族格言诗的国外翻译研究呈现出历时性演变过程中的阶段性特征,藏学、蒙古学、汉学、满学等中国学整体研究下的交互性特征,考古、语言、翻译、文学、宗教、社会、历史等研究中承载的价值性特征,概括之,即时间维度上历时性和阶段性的统一、内容维度上整体性与交互性的统一、价值维度上价值性和功能性的统一。藏族格言诗国外翻译研究的时间维度、内容维度、价值维度为考察民族典籍的国外翻译研究提供了借鉴,即民族典籍的国外翻译研究考察应注意实现时间维度上历时性和阶段性研究的结合,这样有助于在全面把握宏观视角流变下透视具体研究主题;实现内容维度上整体性和交互性研究的结合,既是对中华民族各民族间密切文化交流的历史反映,也是对中华民族多元一体文化观的现实彰显;明晰价值维度上价值性和功能性的研究取向,有助于了解国外研究趋向,为国内开展相关研究提供新的视角。