华东地区亚热带典型常绿阔叶林地上生物量与环境因子的关系

董玉洁,毛岭峰,张 敏,鲁旭东,吴秀萍

(南京林业大学生态与环境学院,江苏 南京 210037)

地上生物量在森林总生物量中占有较大比重,其中很大一部分来自乔木层的生物量[1]。定量研究森林地上生物量及其影响因素有助于提高生态系统碳储量的预测精度,并为森林生态系统碳汇功能及碳循环的研究提供关键数据和可靠依据[2-3]。国内早期对生物量的研究主要通过实地测定具体树种生物量,继而出现了以不同树种生物量的相对生长方程模型来对特定树种的生物量进行测定。Gonzalez-Akre等[4]基于24个大型森林全球地球观测站(Forest GEO)中确定的701个物种检索,组合了507个用于估计单棵树生物量的解析异速生长方程作为估算森林生物量的标准模型,研发出allodb工具包,该软件包提供了基于普查数据(树木胸径、树种名称和样地坐标)来估计树木生物量的功能。

一直以来气候因素被认为是影响地上生物量的主要因素,年均气温和年均降水量在一系列空间尺度上都与森林生物量密切相关,近些年己有相关森林生物量与气候环境驱动因子的探究[5-8]。杨远盛等[9]对中国森林生物量空间分布的影响进行研究,得出年均气温和年降雨量是影响森林生物量的主要因素,森林生物量基本随年均气温、降雨量的升高而逐渐升高。其次,土壤理化性质也对地上生物量变化有不同程度的影响[10-12],同时土壤特性也会因不同气候条件的变化而变化[13]。

常绿阔叶林是中国亚热带最典型的地带性植被类型,其覆盖面积约占中国陆地的25%,是全球常绿阔叶林的主体,也是中国植被中最重要的组成部分之一[14]。由于中国亚热带从东到西表现出太平洋东南季风和印度洋西南季风影响的差异,使得由于东西部常绿阔叶林水热条件的差异,植被类型及群落物种组成也有明显的分异现象,东部(湿润)常绿阔叶林群落类型多分布青冈(Quercusglauca)林、木荷(Schimasuperba)林、润楠(Machilusspp.)林和栲(Castanopsisspp.)类林。对于中国东部亚热带典型常绿阔叶林区,地上生物量积累是否具有受该地区特殊气候条件驱动而不同于其他地区的规律,目前鲜见报道。为此,本研究以中国东部亚热带典型常绿阔叶林为对象,探究环境因素对不同类型天然林地上生物量变化的影响,为该类林的科学管理提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

以分布于115 °~123 °E,23 °~31°N的中国东部浙江省和福建省典型亚热带常绿阔叶林为研究对象,亚热带季风气候是林区内最显著的气候类型,夏季气温高、降水多,冬季寒冷、降水少。该研究区是典型的亚热带常绿阔叶林,优势树种有甜槠(C.eyrei)、青冈、柯(Lithocarpusglaber)、硬壳柯(L.hancei)、米槠(C.carlesii)、毛锥(C.fordii)、木荷等。

1.2 样方布设与数据采集

1.2.1 样方收集与调查

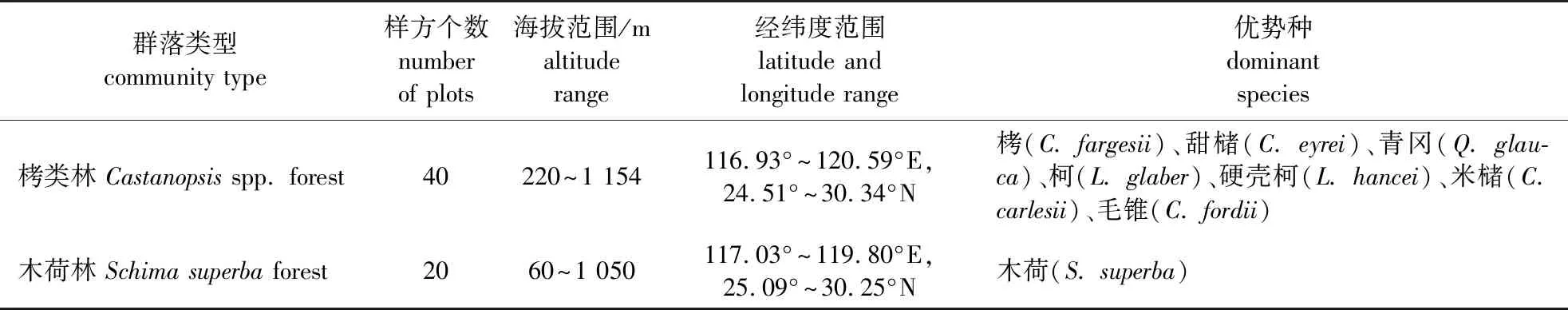

本研究共收集60个中国东部亚热带常绿阔叶林区的植物样方,根据各样方优势树种的不同划分为栲类天然林和木荷天然林,各类型林分所涉及的调查范围基本涵盖了全部研究区样方概况见表1。

表1 样方布设与概况

调查数据来源于实地和文献调查,其中实地调查的植物群落样方有33个,在实地调查时优先选择自然保护区范围内的原始林,避开人为干扰和自然干扰而产生的大林窗的样方。调查样地面积均为 20 m × 20 m 的投影面积,记录各样方左下角点的经纬度、海拔作为该样方的地理位置和地形参数。同时记录样方内所有乔木层植物,然后根据《中国植物志》进行植物分类与鉴定。其余27个植物群落样方来自文献[15-16]。

1.2.2 龄组划分

对各植物群落样方进行年龄分组,龄组有幼龄林、中龄林、近熟林、成熟林、过熟林之分。由于林分的成熟是一个逐渐的过程,包括两个阶段:前半段称为近熟林阶段,后半段为真正的成熟林阶段。林分经过了生长高峰的成熟阶段,进入逐步衰老的过熟林阶段,这段时期直径生长已非常缓慢或基本停止[17]。所以本研究将龄组分为幼龄林、中龄林、成熟林3个类别。根据各样方优势树种的平均胸径来确定所属龄组,具体划分标准为:栲类林中以优势树种的平均胸径在 (0, 7.5] cm 的林分对应于幼龄林;平均胸径在(7.5, 22.5] cm的林分对应于中龄林;平均胸径大于22.5 cm的林分对应于成熟林[18]。在木荷林中,优势树种木荷的平均胸径在(0, 12.5] cm的林分对应于幼龄林;平均胸径在(12.5, 32.5] cm的林分对应于中龄林;平均胸径大于32.5 cm的林分对应于成熟林[19]。

1.2.3 环境数据采集

研究中使用的环境数据为气候数据和土壤数据两部分,气候数据来源于欧洲中期天气预报中心(ECMWF)网站(https://cds.climate.copernicus.eu)中的ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present数据集,它是对全球气候的第5代大气再分析[20]。降水、温度以及地表太阳辐射输入被以往的研究普遍认为是影响植物生长和分布的重要因素[21]。所以本研究使用的气候因子有:月值数据集中的2 m温度、降水量和太阳辐射总强度,它们分别代表调查当月的地表2 m处平均气温、调查当月的平均降水量、调查当月平均每天接收的太阳辐射总强度。土壤数据来源于联合国粮农组织以及维也纳国际应用系统研究所共同研制构建的世界土壤数据库,即HWSD数据库(http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/soil-maps-and-databases/harmonized-world-soil-database-v12/en/),空间分辨率为1 km。研究使用浅层(0~30 cm)土壤的容重、有机碳含量、pH来代表土壤因素。所有变量均在 ArcGIS 10.2 中根据各样方的地理位置进行提取。

表2 不同类型常绿阔叶林地上生物量与经、纬度和海拔的相关性系数

1.3 地上生物量估算

群落调查结束后,使用Gonzalez-akre等[4]集合的701个物种,其中507个用于估计单棵树生物量的解析异速生长方程来作为一个标准模型去分别估算样方内每株乔木的地上生物量,使用R 4.1.2 中‘allodb’ 包完成。主要关注乔木的地上生物量,没有涉及灌、草的生物量,所以只对每株乔木的地上生物量进行加和以代表该样方的地上生物量。各样方地上生物量的单位统一换算为kg/m2。

1.4 数据统计分析

根据调查样方坐标原点的经纬度及调查时间,通过ArcGIS 10.2提取各样方的气候、土壤数据。在 R 4.1.2 中通过 ‘ggplot 2’ 包绘制不同群落类型各林龄阶段地上生物量的变化。在 R 4.1.2 中使用皮尔逊相关性分析探究因子间的相关性系数和显著级别。结构方程模型可以整合多种影响因素进行评估,使用 ‘plspm’包构建结构方程模型,该模型的优势在于能够用小规模样本估计复杂的模型,适用于以预测视角进行探索性研究[22]。

2 结果与分析

2.1 典型常绿阔叶林地上生物量积累规律

通过以空间代替时间的逻辑关系,将典型常绿阔叶林按群落类型进行分类,对比它们地上生物量在此段时间上的积累情况。结果发现两种群落类型的地上生物量变化都表现出随着龄组由幼龄到成熟的变化,地上生物量呈极显著增加趋势,并且这种极显著现象在幼龄到中龄、中龄到成熟以及幼龄到成熟阶段均有表现(图1)。但从图1可以看出中龄木荷林地上生物量的最大值低于幼龄木荷林的,对照调查数据发现原因来自幼龄林分中出现有粗大胸径的老龄古树,从而拉高幼龄样方整体的地上生物量估算值。大高度级乔木的存在是影响生物量的关键因子[5]。

*** P <0.001。图1 不同林龄常绿阔叶林地上生物量比较Fig. 1 Comparison of aboveground biomass of different forest ages of evergreen broad-leaved forest

2.2 典型常绿阔叶林地上生物量空间分布特征

将典型常绿阔叶林地上生物量对经、纬度和海拔因子作相关性分析,分类讨论不同类型常绿阔叶林地上生物量的空间分布特征。从结果(表2)来看,无论整体分析还是分类型讨论地上生物量的变化均与经、纬度呈显著负相关。而海拔因子对栲类林地上生物量的变化呈正向影响,对木荷林地上生物量的变化呈负向影响,这可能与树种的生长特性或树种在海拔梯度上对环境因子的适应程度有关。

2.3 典型常绿阔叶林地上生物量与环境因子的关系

将典型常绿阔叶林与环境因子作相关性分析,分类讨论不同类型常绿阔叶林地上生物量对各环境因子的响应情况。从结果(表3)来看栲类林地上生物量的变化与土壤pH呈极显著正相关,与研究中的气候因素(气温、降水量、太阳辐射总强度)无显著相关关系。木荷林地上生物量的变化与气温呈显著负相关、与太阳辐射总强度呈极显著负相关,与土壤pH呈极显著正相关。对于中国东部亚热带典型常绿阔叶林整体而言,地上生物量的变化与太阳辐射总强度呈显著负相关,与土壤容重、土壤pH呈极显著正相关。

表3 不同类型常绿阔叶林地上生物量与环境因子的相关性系数

通过构建地理地形因素、环境因素与地上生物量的结构方程模型,分析它们之间的复杂作用关系,建立结构方程模型的各路径假设机制见表4。基于假设的机制和收集的数据,对各因子间的关系进行皮尔逊相关性分析,各因子之间的相关系数均小于 0.7,可知不存在很强的共线性问题。

表4 结构方程模型路径解释

基于表3未发现气候因素与栲类林的地上生物量有显著相关关系,因此进一步构建栲类林地理地形因素、环境因素与地上生物量的结构方程模型见图2。

图2 栲类林地上生物量与环境、地理地形因素构建的结构方程模型结果Fig. 2 Structural equation model results of aboveground biomass of Castanopsis forest with environmental, geographical topographic factors

在运行模型时,为了使模型模拟效果达到良好(GOF >0.7),对荷载量小的因子进行去除。研究发现在模型结果中,气候因素对地上生物量变化有极显著的直接影响,而土壤因素对地上生物量的直接影响不显著。说明栲类林的地上生物量变化也受地理地形及气候因素的影响,该影响较土壤因素有更显著、更高的直接影响系数,同时也发现土壤pH对栲类林地上生物量变化有极显著影响,只是其作为土壤因素的一部分,还不足以表现出对地上生物量显著的直接作用。或许当在模型中引入更多与地上生物量有显著影响的土壤因子时,土壤因素就会表现出较显著的直接作用。

3 讨 论

3.1 地上生物量的时空分布特征

在华东亚热带典型常绿阔林区,尽管海拔与地上生物量在研究结果中没有表现出显著的相关关系,但是树木径级大小、地形因子、土壤肥力等众多因素的综合影响使生物量在海拔梯度上呈现出多种趋势[29]。大部分研究显示生物量会随海拔的升高而呈现出下降的趋势[30-32],在此次研究结果中地上生物量与海拔因子在栲类林中呈正向影响,在木荷林中呈负向影响。不同树种生长的地理位置及后期生长发育状况会受外部环境的制约。区域范围内的地形因子受土壤含水量、肥力、结构和凸凹度的影响,会导致树木地上生物量的差异[33]。干旱和空气温度会影响树木的生理功能尤其是碳同化功能,进而也会影响生态系统的生产力[34-35]。所以说地上生物量的垂直地带性分布特征有必要引入气候、土壤等环境因素。

3.2 影响不同类型常绿阔叶林地上生物量的环境因子

地上生物量的变化受土壤pH因子的极显著影响,这一结果同时出现在栲类天然林和木荷天然林中,具体表现为碱性土壤会比酸性土壤更利于地上生物量的积累,与Cabrera等[12]研究结果一致,但也有研究认为土壤pH与生物量成负向影响关系[36-37]。同时土壤容重也被认为是驱动地上生物量的关键土壤变量[12],在此次对典型常绿阔叶林整体的分析中也发现了类似的现象:土壤容重与地上生物量呈极显著相关。此外,土壤因素也受气候条件的控制,例如有研究表明干旱增加了土壤的 pH,从而使地上生物量降低[37]。这一结论也说明了降水因子除了自己本身对地上生物量的直接作用,还会通过对土壤因子的直接作用进而间接作用于地上生物量。尽管有研究认为驱动木荷林在中国范围分布与生长的气候因子首先是降水量,其次是温度[38]。但是在此次研究区木荷林地上生物量与温度(气温、太阳辐射总强度)的影响效果要比降水量因子显著,可能是研究区范围的不同,东部亚热带常绿阔叶林区四季就拥有较湿润气候环境,对于同处这种生长环境下的木荷,气温和太阳辐射总强度因子较降水量是控制木荷林生长、生物量积累的显著影响因子。在未来的研究中可以在考虑环境因子的基础上,引入物种组成对地上生物量的影响。