失信后的慈善组织情感修复策略与公众信任修复

刘 勇

(住房和城乡建设部 政策研究中心,北京 100835)

引 言

慈善事业的发展是社会文明进步的标志,发展慈善事业具有重要的现实意义。随着中国经济快速发展与人民生活水平的提高,公众的捐赠意愿也在逐渐增强。近年来,我国慈善募捐在自然灾害救治以及应对突发事件中发挥的作用越来越大,我国慈善事业也获得了快速发展。但是随之而来的是慈善组织信任危机事件也频频出现,壹基金将捐款用于投资、红十字会“郭美美事件”等引起了社会的普遍关注。2020 年初,新冠疫情发生后,湖北及武汉红十字会对捐助信息的披露不及时、对捐助物资利用操作不当,引发了舆情危机,公众对红十字会产生了较大的不信任感。信任是慈善组织的灵魂,是发展慈善事业的核心与重要着力点,而频频爆发的信任违背事件,使慈善组织陷入严重的信任危机。公众的不信任不仅使慈善组织的信用受损、发展受限,而且也使那些处于困境、迫切需要帮助的人,丧失了获得及时救助的机会,这种“双输”的局面亟待改善。

面对信任危机,慈善组织虽然采取了一些应对措施,但收效甚微。探索慈善组织信任违背后的信任修复策略及其对信任修复的影响,对慈善组织的信任重建具有重要指导意义。目前,国内慈善组织的信任修复研究主要集中在对慈善公信力的现实思考方面,缺乏对慈善组织信任修复策略、修复效果、情感中介因素等进行理论性、体系性探索[1]。因此,笔者基于理论与实证研究,试图通过探索情感策略对慈善组织信任修复的影响,以及公众感知对这一影响的中介效应,研究慈善组织信任修复问题。在理论上,笔者着重构建基于公众感知的慈善组织信任修复机制模型,探索公众的个体特质对信任修复的调节作用;在实践上,笔者主要通过情景模拟实验与问卷调查,检验公众在慈善组织采取情感策略后的信任修复效果,力图在构建“情感策略→公众感知→信任修复”的慈善组织信任修复理论模型及实证研究的基础上,为慈善组织采取更加完善、有效的信任修复策略提供学理支撑。

一、理论分析与研究假设

公众信任是慈善组织良性有序发展的必要前提,从理论角度系统分析失信后慈善组织的信任修复机制与理论模型十分必要。慈善组织的信任修复是组织与公众的互动过程,失信后的慈善组织采取情感等修复策略,将影响公众心理感知等,并最终对信任修复产生影响,具体的影响机制如下。

(一)慈善组织信任与信任修复

信任是人际关系的基础,它不仅体现在个体与个体之间,也体现在个体与组织、组织与组织之间。慈善组织信任体现了公众与慈善组织的关系,是公众对慈善组织与信任相关特质的积极判断,是公众基于慈善组织行为意图的积极期望而愿意接受由此带来风险的心理状态[2]。Kim 等将信任界定为信任信念和信任意愿,在他看来,所谓信任信念,指组织是善意、正直、有能力的,是对慈善组织与信任相关特质的判断;信任意愿亦称信任倾向,指在特定情境下公众依赖于组织,在面对风险时愿意使自己受慈善组织影响的脆弱状态;二者有很强的相关性,信任信念是信任意愿形成的重要前提[3]。

当慈善组织出现过失行为,或者慈善组织利用与公众之间的信任关系而无法证实公众对自己的积极期望时,公众会降低对慈善组织的信任水平,从而引发信任违背,导致信任风险。信任违背事件发生后,慈善组织一般会从信任信念和信任意愿两个维度采取修复策略,力求修复公众信任。同时,公众对慈善组织的信任体现在其捐赠态度上,捐赠意愿是衡量慈善组织信任修复效果的重要指标,因此,将捐赠理论引入慈善组织信任修复研究有重要参考价值[4]。信任信念反映了公众对慈善组织发生信任违背并采取修复策略后的再次认可;捐赠意愿反映了公众在慈善组织采取修复策略后,向慈善组织捐赠或者再次捐赠的态度。

(二)慈善组织信任修复的理论机制

慈善组织的信任修复过程是慈善组织与公众的互动过程。针对信任修复过程,Kim 等人构建了“双边信任修复模型”(Bilateral Model of Trust Repair),分析信任主体在信任违背后的行动方式,为信任修复过程提供了较为全面的阐释,是业内公认的信任修复模型[3]。笔者借鉴这一模型,结合中国的实际情况,拟构建慈善组织信任修复的理论模型,指导慈善组织完善信任修复策略,提高信任修复效果。具体的修复步骤如下:第一步,弄清楚特定的信任违背类型,因为信任违背是信任修复的前提;第二步,采取信任修复策略进行信任修复,例如情感修复策略;第三步,分析公众对慈善组织信任修复策略的心理感知判断;第四步,检验信任修复结果,公众在感知判断基础上的态度与行动,是检验慈善组织是否获得信任或者捐赠的根据。慈善组织在信任修复过程中面对的公众个体特征诸如公众的支出水平、价值导向、情感涉入程度等不同,信任修复的效果也不同,公众的个体特征对慈善组织的信任修复具有调节作用。当然,公众对慈善组织的信任违背事件与信任修复策略的态度反映了公众对慈善组织的判断与感知,且这种判断与感知处于动态变化中,直至慈善组织信任修复或者停止修复努力(未实现信任修复)。

整体上看,基于以上修复步骤,我们构建了信任违背后“情感策略→公众感知→信任修复”的慈善组织信任修复影响机制理论模型(见图1),分析信任违背下慈善组织情感策略对信任修复的影响及其过程,为慈善组织采取信任修复策略与提高信任修复效果提供理论支撑。

图1 情感策略影响信任修复的理论机制模型

(三)慈善组织信任修复策略与情感修复

信任违背事件发生后,慈善组织一般会采取一系列信任修复策略,重获公众信任。一方面,慈善组织可以利用各种具体形式和策略实现信任修复,包括道歉、否认、解释、承诺、借口、忏悔、出台预防措施、公开应对过程等。袁博等研究了道歉对信任修复的影响,认为不同的信任违背类型,道歉策略对信任修复的效果存在差异[5]。另一方面,慈善组织也可以从理论上建立系统化的公众信任修复策略组合:从修复对象的角度看,慈善组织采取的信任修复策略有情感修复策略、功能修复策略和信息修复策略三类[6];从信任修复的目的看,Gillespie 等将组织信任修复策略分为不信任的约束策略和信任的展示策略[7];从修复策略的实施方式看,韦慧民等根据信任修复过程中被信任方在信任违背事件发生后的言语反应、行动反应,将信任修复策略分为言语反应策略与真实行动反应策略[8]。总之,不同修复策略分类是基于不同角度划分的,慈善组织也可以采取关于信任修复目标、修复方式等的修复策略组合。无论何种信任修复策略,其目的都是降低公众对慈善组织的负面评价,增加积极预期。

情感修复策略是慈善组织信任修复的主要策略,是指通过对公众的情感抚慰提高公众对组织的信任感,具体包括道歉、解释、关切、忏悔、惩罚、否认、许诺等。情感因素在信任修复中具有重要作用,情感修复是信任修复的基础,它侧重公众的情感抚慰,对公众施加最基础的心理影响。道歉等情感策略包含了避免类似事件发生的意愿,可以减轻公众的疑虑和再次受伤害的担心,真诚的情感能使公众产生更多的信任信念与信任意愿,从而改善信任状况[9]。总的来说,越积极的情感修复策略,对慈善组织的信任修复越有利,从而更能激发公众对信任信念、捐赠意愿的良好态度。基于以上分析,我们提出假设1:

假设H1:慈善组织信任违背后的情感策略对公众信任修复具有正向影响。

(四)公众感知在慈善组织信任修复中的作用

公众感知在慈善组织信任修复中具有重要作用。侯俊东等探索了公众感知特性及其结构对个人捐赠决策的影响,间接论证了公众的心理感知对慈善组织信任的影响[10]。这一研究成果也被引入购物消费领域,探索了风险感知、损失感知等产品伤害危机发生后企业形象修复与对公众购买意愿的影响[11]。感知强调的是公众对自身以及信任主体在信任违背事件中的处境以及发展态势的判断,例如组织特性感知、个人公平感知、忏悔态度感知、未来风险感知等。Dirks 等针对人际关系修复提出了两种信任修复机制:感知到防范(Perceived Prevention)、感知到忏悔(Perceived Repentance)[12]。从慈善组织信任修复来看,感知到防范强调的是使公众感知到组织制定的策略解决了不值得信任的问题,但没有明确反映出组织的后悔态度;感知到忏悔强调的是公众可以感知到慈善组织的懊悔态度,但是没有提出行之有效的对策。一般来说,公众感知是慈善组织信任修复的重要中介。信任违背事件发生后,公众会对自身公平、组织特性、组织态度、未来风险等进行评估,慈善组织采取信任修复策略特别是情感策略后,公众会对慈善组织的防范措施、忏悔态度、风险化解等进行进一步的感知判断,并做出反应,积极的情感策略能使公众形成正面积极的感知。基于这一分析,我们提出假设2:

假设H2:慈善组织采取的情感策略会对公众感知产生影响,公众会从防范意识、忏悔态度等角度对慈善组织的情感修复行为进行感知判断。

公众对慈善组织的情感修复策略的感知,是形成公众信任与捐赠态度的基础。公众对慈善组织的忏悔态度、防范措施等的正向积极感知,体现了其对慈善组织信任、捐赠的正向态度,对提高信任修复效果有利。有研究指出,言语策略与行动策略可以通过相同的中介“感知到忏悔”实现有效的信任修复,“感知到防范”没有通过中介效用检验[13],但是二者具有较高的相关性,理论上应该成为情感策略对信任修复的中间影响机制。基于这种分析,我们提出假设3:

假设H3:公众感知在情感策略与信任修复间具有中介效应,慈善组织的积极情感策略使公众获得对其忏悔、防范措施的正向感知,继而影响公众的信任和捐赠态度。

(五)影响慈善组织信任修复的个体特质因素

公众个体特质影响信任与慈善捐赠态度,不同的个体对慈善组织信任修复策略的感知以及信任、捐赠的不同态度,直接影响信任修复的效果。信任修复中,影响公众感知以及信任修复的个体特质有以下几种:一是宽恕度。宽恕是指一方受到另一方伤害后,受害者从愤怒、憎恨和恐惧中解脱出来并不试图报复侵犯者的心理过程;宽恕对人的社会认知、共情、人际关系等均能产生影响[14]。公众的宽恕度不同对慈善组织的信任违背会表现出不同的态度,从而影响公众对慈善组织信任修复效果的判断,公众的宽恕度越高,信任修复效果越好。二是价值导向。道德责任感的生成来自主体的认知,来自对中华传统文化精华与时代精神包括社会主义核心价值观的认同[15];中国文化将慈善作为一种受内在道德力量驱使的自律行为,因此,那种出于提高自己声誉目的的捐赠在中国通常会受到排斥,而匿名捐赠在中国则屡见不鲜。西方著名道德伦理学家斯洛特(Michale Slote)提出,道德情感主义应该重视社会正义问题,尤其应该重视对弱势群体的关怀[16]。因此,公众是否具有利他主义价值观(或利己主义)将影响公众的慈善捐赠行为。三是捐赠方式。政府主导是我国慈善事业的重要特征,形成了“单位动员式”的捐赠模式。学界大都否认单位动员式捐赠的意义,认为这种捐赠方式弱化了人们参与慈善的意义,使慈善事业失去激情和灵魂[17]。因此,捐赠模式不同体现了公众对慈善组织的不同态度,进而影响公众对慈善组织信任修复的态度。四是情感涉入程度。如果发生信任违背的慈善组织是自己熟知并且长期信任的组织,公众则可能更倾向将违背归因于偶然因素,进而选择原谅它。而当信任违背事件是自己非常关注的事情时,此时的信任受损不易修复,公众对慈善组织的信任可能会降低。因此,公众对慈善组织的情感涉入程度在慈善组织信任修复中具有调节作用。五是个人的收入情况。个体的支出能力也会影响公众对慈善组织的态度。基于以上分析,提出假设4:

假设H4:公众的个体特质对公众感知及信任修复具有调节作用,公众的支出水平、宽恕度、价值导向、捐赠方式以及情感涉入等,会不同程度地影响公众感知及信任修复效果。

二、研究设计

基于失信后慈善组织信任修复影响机制的理论分析,可以构建计量模型,并通过情景模拟实验与问卷调查,获取慈善组织失信后情感修复策略实施后的公众反应,再通过实证分析来验证理论机制模型与研究假设。

(一)计量模型设计

根据前文的分析与理论模型,笔者构建了计量模型进行实证分析,来验证研究假设。在“情感策略→公众感知→信任修复”的理论机制模型中,情感策略是自变量,信任修复是因变量,公众感知是中介变量,中介变量“公众感知”在自变量“情感策略”与因变量“信任修复”间起作用,表明慈善组织的情感修复策略对信任修复的影响可以通过公众感知等中介因素测度。同时,支出水平、宽恕度、价值导向、捐赠方式、情感涉入度等公众个体特质是调节变量,对信任修复起调节作用。

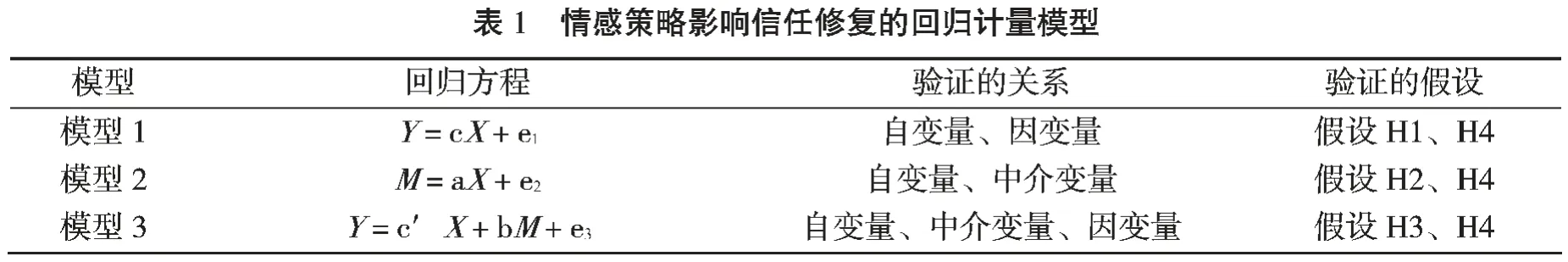

笔者基于中介效应检验方法建立计量模型,采用中介效应检验的常规步骤进行检验。首先检验自变量情感策略对因变量信任修复的影响,其次检验自变量情感策略对中介变量公众感知的影响,然后检验自变量情感策略、中介变量公众感知对因变量信任修复的影响,最后判断自变量情感策略对因变量信任修复效果的直接影响、间接影响[18]。根据理论模型与中介效应检验方法,构建3个回归计量模型,验证不同变量之间的关系及假设H1、H2、H3,并通过不同情境下调节因素模型结果的差异来验证假设H4(见表1),其中,X 代表自变量“情感策略”,M 代表中介变量“公众感知”,Y 代表因变量“信任修复”。

?

(二)数据获取

笔者通过调查问卷获取相关数据,进行实证分析并验证研究假设。调查问卷的量表设计包括三部分:情景实验、变量测量题项、人口统计学相关信息。情景模拟实验是在情景材料设计的基础上进行问题设计,使情景嵌入量表设计中,获得受试者在模拟情景中的一系列反应,由此获得研究数据。

1.情景模拟实验。实验设计步骤如下:第一,介绍慈善组织,使受试者了解慈善组织的基本情况;第二,加入一则“事件报导”,陈述慈善组织的信任违背事件;第三,慈善组织的反应对策,以情感修复策略作为信任修复策略。为确保受试者有效进入情景,笔者对问卷进行了情景文字标重、加大字号、标下划线、加粗文字等处理。慈善组织资料、违背事件、修复策略等内容设计在充分借鉴相关研究、网络材料并结合分析相关概念的基础上获得。

2.相关变量测量。量表中变量测量的题项包括三部分:其一,情感策略量表,包括懊悔、道歉、情感考虑、情感弥补等;其二,公众感知量表,包括感知到防范、感知到忏悔两个角度;其三,信任修复量表,包括信任信念、捐赠意愿两个角度。其中,量表采用李克特七点量表设计,量表题目也是在充分借鉴相关问卷、相关概念以及其他相关研究基础上综合获得。

(三)样本收集

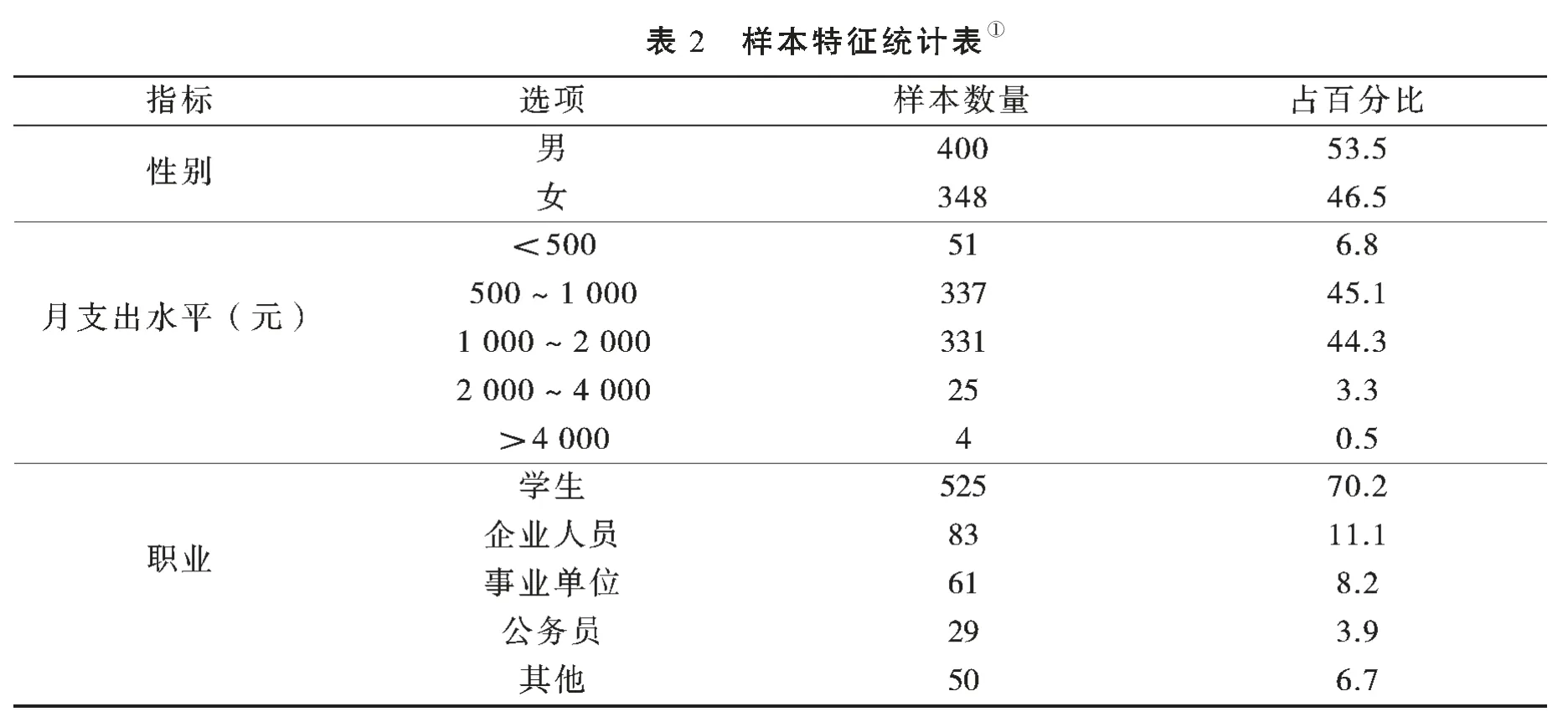

调查问卷包括纸质版问卷和网络问卷,具体发放方式包括在公共场所发放、利用即时通信软件宣传发放、通过问卷星发布问卷,共收到有效问卷748 份,其中网络问卷192 份,纸质版问卷556份,样本数据能满足分析要求,见表2。

①

续表2

三、研究结果

在验证研究假设之后,还需要进行量表的信效度检验与变量的相关性分析,具体分析如下。

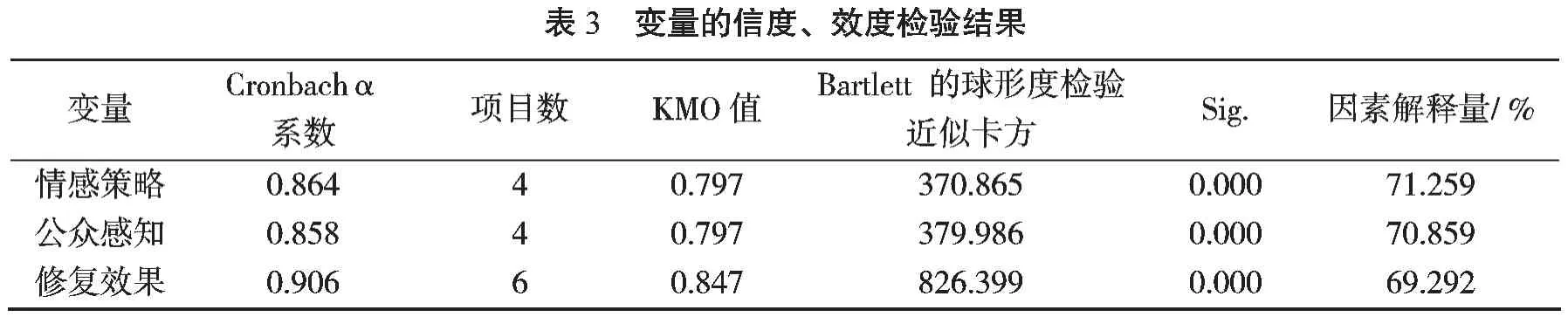

(一)公众感知的中介效应检验

针对调查问卷中的情感策略、公众感知、信任修复题项进行因子分析,获得情感策略主成分的因素解释度为71.26%,公众感知主成分的因素解释度为70.86%,信任修复主成分的因素解释度为69.29%,由此可以利用单一的主成分进行后续分析。采用Cronbachα 系数、KMO 值、巴特利特(Bartlett)球形检验等方法对问卷量表中的情感策略、公众感知、信任修复等三部分进行信度与效度检验,结果显示:情感策略、公众感知、信任修复效果的Cronbachα 系数均大于0.85,达到较好的信度标准;KMO 值以及巴特利特(Bartlett)球形检验近似卡方、因素解释量能达到效度的标准要求,见表3。同时,利用主成分因子进行因子变量分析,可以获得情感策略、公众感知、信任修复它们两两间的相关关系,均能够达到显著水平,为计量回归分析提供了必要前提。

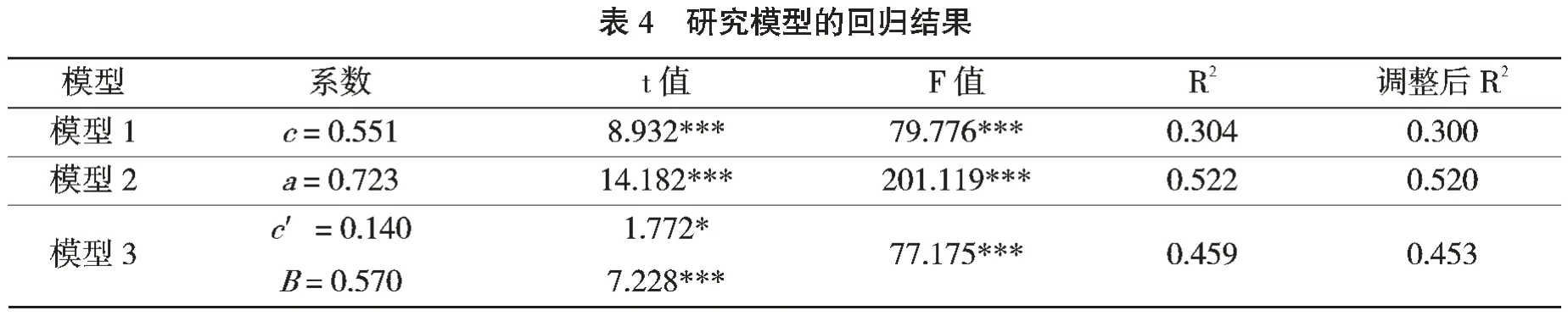

?

利用调查数据对计量模型1—3 进行回归分析,用回归结果对研究假设H1、H2、H3 进行验证,见表4。从表4 可见,模型1 情感策略对信任修复具有显著的正向影响(c = 0.551,p <0.001),说明信任违背事件发生后,慈善组织采取的情感策略能显著提高公众的信任水平,假设1得到验证。模型2 情感策略对公众感知也具有显著的正向影响(a = 0.723,p<0.001),说明慈善组织采取的积极情感策略能使公众对慈善组织的防范措施、忏悔态度等产生积极的感知判断,假设2得到验证。将自变量、中介变量纳入影响机制模型,模型3 公众感知对慈善组织的信任修复也具有显著的正向影响(b = 0.570,p <0.001),积极的公众感知有利于提高信任修复效果。结合模型2、模型3 来看,公众感知在慈善组织的情感策略与信任修复之间具有显著中介效应,说明慈善组织的情感策略对信任修复的影响,部分是通过公众感知间接产生的,因而假设3 得到验证。

注:* 表示P <0.1 水平上显著;*** 表示P <0.001 上显著

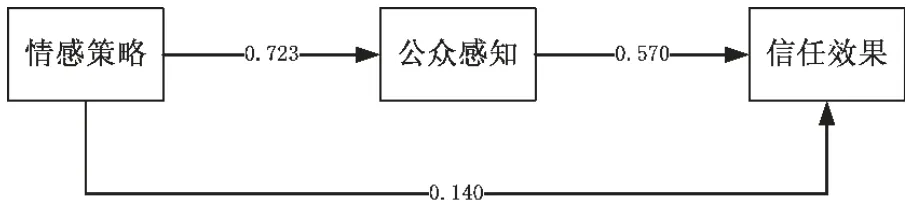

综合模型1—3 的检验结果,可以了解不同因素之间的影响效应,其中,“情感策略→公众感知”的影响为0.723,“公众感知→信任修复”的影响为0.570,因而“情感策略→信任修复”的间接影响为两者相乘的结果即0.411;同时,“情感策略→信任修复”的直接影响为0.140,“情感策略→信任修复”影响的总效应为0.551,见图2。整体来说,信任违背事件发生后,公众感知在慈善组织的情感策略与信任修复之间有部分中介效应,且其间接影响大于直接影响,说明慈善组织的情感策略对信任修复的影响更多地是通过公众感知等心理因素间接产生的,直接影响相对较小;慈善组织采取情感修复策略之后,公众首先会对慈善组织的忏悔态度、防范措施以及未来风险防范有自己特定的心理感知,并基于这种感知决定自己对慈善组织的信任与捐赠态度。

图2 慈善组织信任修复的影响关系

(二)公众个体特质的调节效应检验

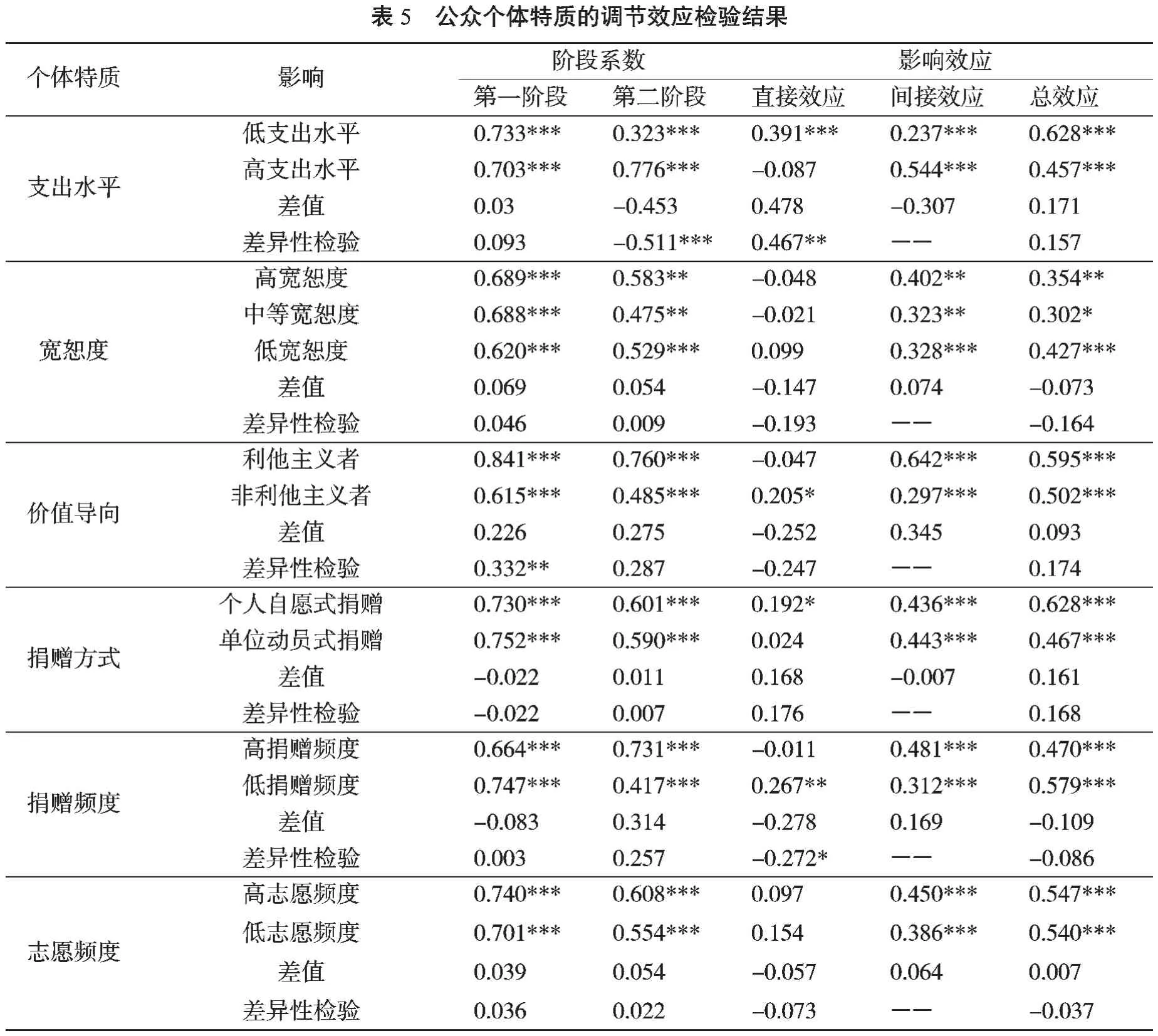

调查获得的数据可以检验公众的支出水平、宽恕度、价值导向、捐赠方式以及情感涉入度等个体特质对慈善组织信任修复的影响,其中,支出水平分低支出水平和高支出水平,宽恕度有高、中、低三等,价值导向有利他主义和非利他主义两种,捐赠方式有单位动员式捐赠与个人自愿式捐赠,情感涉入程度由捐赠频度、志愿活动频度代替,以低捐赠频度、低志愿活动频度和高捐赠频度、高志愿活动频度,分别代表低情感涉入度和高情感涉入度。对以上数据先采用分层回归,然后再检验回归系数差异的显著性:第一阶段系数表示自变量对中介变量的影响,第二阶段系数为中介变量对因变量的影响;第一阶段系数与第二阶段系数乘积为自变量对因变量的间接效应,自变量对因变量的直接效应与间接效应之和为总效应,作为假设H4 的验证结果,见表5。具体调节效应如下:

?

其一,公众支出水平。从公众感知对信任修复的影响以及情感策略对信任修复的直接影响看,不同支出水平具有显著差异,说明支出水平具有部分调节效应。对低支出水平的个体而言,情感策略对信任修复的影响更大,并且其直接影响远高于间接影响;对高支出水平的个体而言,情感策略对信任修复的总体影响效应较低,并且主要是间接影响,说明慈善组织的情感策略对不同支出水平的公众信任修复的影响机制存在差异,针对低支出水平的个体更应该注重完善情感策略,针对高支出水平个体则应注重从忏悔态度、防范措施、风险化解等角度来完善相关对策。其二,公众宽恕度。公众宽恕度不同,情感策略对信任修复的直接影响和间接影响差值均不显著,说明公众的宽恕度不同,对慈善组织信任修复的影响不具有显著调节作用,这与理论假设有一点差异。其三,公众价值导向。是否有利他主义倾向在情感策略对公众感知的影响上有显著差异,说明利他主义倾向具有部分调节效应。从整体上看,对利他主义者的间接影响达0.642(p <0.001),而直接影响不显著,情感策略的整体影响也高于非利他主义者,说明情感修复策略对利他主义者的信任修复效果更好,利他主义者对慈善组织的情感策略具有更加强烈的感知,因此慈善组织的信任修复更应该注重对其进行情感抚慰以及感知引导,以提高信任修复效果。其四,公众捐赠方式。研究表明,个人自愿式捐赠、单位动员式捐赠在情感策略对公众感知、信任修复的影响上没有显著差异,说明不同的捐赠方式对慈善组织信任修复没有调节作用,这与理论假设不一致。其五,公众的情感涉入度。研究表明,不同捐赠频度下情感策略对信任修复的直接影响存在显著差异,对高捐赠频度的公众直接效应不显著,间接影响较大,而对低捐赠频度的直接效应达到显著水平,说明情感策略对捐赠频度具有部分调节效应。情感策略对志愿活动频度的调节影响虽然没有达到显著水平,但是其差异性与捐赠频度基本相同,说明对情感涉入度高的公众,慈善组织情感策略对其信任修复的影响更大,信任修复更应该注重抚慰公众的情绪,提高信任修复效果。

整体来说,公众的支出水平、价值导向以及情感涉入程度,对慈善机构的信任修复能起到一定调节作用,而公众的宽恕度、个人捐赠方式对慈善组织信任修复的调节作用不明显。信任违背事件发生后,慈善组织应该针对不同的群体,采取不同的信任修复策略,提高信任修复效果。

四、结论与启示

综上所述,信任违背事件发生后,慈善组织采取的情感修复策略对信任修复具有显著作用,公众感知在情感策略与信任修复间具有中介效应,公众的个体特质对信任修复具有调节效应。“情感策略→公众感知→信任修复”的影响机制对慈善组织的信任修复以及形象改善具有借鉴意义,对慈善捐赠事业的发展具有积极作用,因此对慈善组织信任修复策略的研究可以得出如下结论与启示。

第一,慈善组织的情感修复策略能有效提高信任修复效果。情感修复策略是组织信任修复的重要策略,情感抚慰可以对公众产生最基础的心理影响,它包括道歉、解释、关切、忏悔、许诺等具体方式。情感修复是慈善组织信任修复的关键与基础,对于打消公众的疑虑、减轻再次受伤害的担心、提高公众信任度和捐赠意愿具有显著作用。因此,慈善组织在信任违背事件发生后,应该采取更加健全、完整的情感修复策略,形成组合策略模式,综合采取道歉、关心受损者、解释、忏悔、许诺、澄清、惩处等措施,对公众进行情感抚慰与损失弥补,修复公众对慈善组织的信任。

第二,公众感知是影响慈善组织信任修复的中介变量,情感策略对信任修复的影响主要通过公众感知等心理因素间接实现,直接影响相对较小。慈善组织实施信任修复策略后,公众对慈善组织的忏悔态度、防范措施以及未来风险等会有感知判断和评估,并据此决定自己对慈善组织的信任程度与捐赠态度,正向积极的感知有利于公众形成对慈善组织信任、捐赠的正向态度。因此,慈善组织在发生信任违背事件后,更应该注重公众心理的调节,使信任修复策略具有广泛适用性和针对性,通过影响公众的心理感知、归因态度、情感情绪等来提高信任修复效果。重点应在解释事件的原因、展示自身工作能力等方面影响公众对慈善组织的正向认知,通过忏悔、出台防范措施等方式降低公众对慈善组织未来风险的担心。加上公众对慈善组织的信任认知是持续变化的,慈善组织应该通过持续不断的努力和措施来影响与调节公众的认知和情绪,直到信任完全修复。慈善组织如果只关心策略本身,而不重视公众的心理变化,其措施往往效果不佳。

第三,公众的个体特质对慈善组织的信任修复具有一定的调节作用,公众的支出水平、是否具有利他主义价值导向以及对慈善捐赠的情感涉入程度不同,慈善组织的情感修复策略对信任修复的影响也存在一定差异。其中,情感策略对低支出水平的公众信任修复的直接影响更大,而对高支出水平公众的信任修复效果较差,并且其影响主要是通过心理因素间接实现的;情感修复策略对利他主义者的信任修复效果更好,并且间接效应更大;对于情感涉入度高的公众,情感修复策略对信任修复的间接影响也更大。因此,慈善组织信任修复策略的构建应根据不同的群体建立具有针对性的信任修复策略:对于高支出水平、高利他主义倾向以及高情感涉入程度的公众,应该更加重视公众感知等心理因素的影响,通过建立具有中介适用性的策略,提高信任修复效果;对于低支出水平、非利他主义倾向以及低情感涉入度的公众,则应该重视策略本身对信任修复的影响,并利用策略组合建立系统完善的策略体系。

注 释:

①表格根据调查问卷数据整理获得。