常德各县市区官话方言声调的内部差异及发展趋势

沈红宇

(湖南文理学院 文史与法学学院,湖南 常德 415000)

根据《湖南省的汉语方言(稿)》,除安乡县南部安宏、安武、安康等区乡的绝大部分和安龙、安昌等区乡的部分地区方言属于湘语外,常德各县市区方言大部分属于西南官话常澧片[1]。本文讨论的西南官话,范围覆盖常德市区、石门县、临澧县、澧县、津市市、安乡县大部分地区、桃源县和汉寿县。鲍厚星曾对常德各县市区方言声调的特点作过系统的比较,归纳出方言声调的主要特点,分析了这些特点形成的背景,并进一步探讨了常德地区方言的系统归属问题[2];易亚新也对常德各县市区的声调概况作了介绍[3],张进军则探讨了常德部分县市入声的演变问题[4],但都属于粗线条的概述或宏观的讨论。几位学者关于各县市区声调的归类存在分歧,还有进一步讨论的必要。由于“中国语言资源保护工程”采录的是实态语料,通过“语保工程采录展示平台”方言语料资源库的音视频,可以清晰地看到发音人的口型,听到发音人的语音,其语料真实可靠,我们在核对调查者记音①的基础上,拟对常德各县市区官话方言声调的内部差异和声调发展演变的趋势作一个全面的考察。

一、常德各县市区官话方言声调的基本情况

常德市区方言以武陵点为代表,其声调的情况见表1②。

?

由表1 可知,各家归纳的武陵点调值和调类基本一致,只有4 个声调,阴平为高平调,阳平为低升调,上声为低降调,去声为中声调,没有入声,只是在入声字的归类上有些区别。鲍厚星认为古入声归去声,没有特别说明其他情况;而郑庆君[5]、易亚新[3]认为全浊入声有“部分”或“少数”归入阳平;周婷的记音中,古全浊入声今读阳平的有21字,读去声的有30 字。因此,我们认为“全浊入声部分归入阳平”比较准确。

汉寿点声调的情况见表2。

?

由表2 可知,各家归纳的汉寿点调数和调值基本一致,均为5 类:55、13(213)、21、33、24(45),但各家在中古清去、入声字的具体归类上有较大出入。易亚新认为汉寿方言有独立入声,并将古清去字全部归阳平,少数全浊入也归阳平。鲍厚星归纳的汉寿方言声调没有入声,而去声分阴阳,中古清去归阴去,部分清去归阳平;古清入归阴去,浊入大部分归阴去,少数归阳平。周婷采集的数据表明,古清去归阳平的字,比归阴去的字多;古全浊入声字归阳平的,比归阴去的稍微少一些,但不是特别少,而次浊入声字没有归入阳平的。因此,鲍厚星“部分清去归阳平”的结论是可靠的,浊入“少数归阳平”,这里的浊入应该是全浊入。

桃源点声调的情况见表3。

?

由表3 可知,鲍厚星、黄磊归纳的桃源点调值和调类比较一致,区别在于阴平和阳平的起点调值。根据黄磊采集的音视频数据,笔者更倾向于阴平记为35,阳平记为13;古全浊入声字今读去声的有30 字,几乎是今读入声的两倍,很显然不能说“少数全浊入归去声”,而应当是“全浊入大部分归去声”。另外,有少数全浊入归阳平。

临澧点声调的情况见表4。

?

由表4 可知,各家归纳的临澧点调数一致,均为5类,但归类、调值和命名上差别较大,主要表现在清去是与浊平还是与入声同类,入声是否独立上。易亚新认为古清去与浊平同类,单独列入声,而鲍厚星、李辉旭认为古清去与入声同类,合并为今阴去。李辉旭采集的音视频数据表明,阳平调和阴去调到底有没有曲折,发音人不太稳定,二者在听感上虽比较接近,但仍然有差别,特别是从尾音的高低能分辨出来,阴去的尾音比阳平高,应该分别归类。易亚新正因为把古清去归入阳平而不与入声同类了,所以去声不分阴阳,入声独立。如果按照鲍厚星、李辉旭的归类,去声分阴阳,还需要讨论入声字是如何归入阴去和阳去的。古清入归阴去的有110 字,归阳去的只有4 字,是例外。古全浊入归阴去的有23 字,归阳去的有27 字,所以,鲍厚星“浊入少数归阳去”的说法,可以调整为“部分全浊入归阳去”。

石门点声调的情况见表5。

?

由表5 可知,鲍厚星、易亚新归纳的石门点调值和调类比较一致,都是4 类,入声归阴平和去声,区别在于阴平调值为高平调55 还是中升调35,全浊入是归去声还是阴平,或者说,归去声的全浊入是全部还是少数;唐玉环归纳的调类有5 类,阴平为高平调55,入声单独为一类,中升调35。根据唐玉环采集的音视频数据,笔者更倾向于唐玉环的记音和归类,中古清平字归阴平,记为55;清入和次浊入归入声,记为35;全浊入归去声的有28字,归入声的22 字,因此,今读去声的古全浊入声字,既不是全部,也不是少数,而是“部分”。

澧县点声调的情况见表6。

由表6 可知,各家归纳的澧县点调值和调类基本一致,都有入声。笔者对刘智跃采集的音视频数据进行核对,调整记音并归纳分析后得出,澧县方言中,古全浊入声字归去声的有27 字,读本调的只有19 字,因此应当是鲍厚星所说的“全浊入部分归阳去”,而不是“少数全浊入归去声”。另外,还有少数全浊入声字读阳平。

津市点声调的情况见表7。

?

由表7 可知,各家归纳的津市点调值和调类基本一致,都有入声,共5 个调类。根据沈红宇采集的音视频数据,津市方言中,古全浊入声字归入去声的有25 字,读本调的只有20 字,因此,鲍厚星所说的“全浊入部分归阳去”比较接近语言事实,而不是“少数全浊入归去声”。另外,还有少数全浊入声字读阳平。

安乡点声调的情况见表8。

?

由表8 可知,应雨田[6]等各家归纳的安乡点调值和调类基本一致,都有入声,共5 个调类。根据周婷采集的音视频数据,安乡方言中,古全浊入声字归入去声的有30 字,读本调的只有17 字,因此应当是“全浊入部分归阳去”,而不是“少数全浊入归去声”。另外,还有少数全浊入声字读阳平。

因此,以上各方言点的声调归类,通过同位换算后大致可以合并归纳如表9。古全浊上、去声和入声的归类是关注的重点,若归类有分化,则15字以上标波浪线,5~15 字标横线。

?

续表9

从字调归类的总体情况来看,常德市区的武陵方言,作为优势方言,中古全浊上声与大部分入声一起并入去声,古入声消失,与各县市区方言区别明显。澧县、津市、安乡都保留入声,其归类和调值尤其一致;石门与澧县等方言比较接近,古清去归阳平,古全浊入部分仍读入声,部分归去声;桃源次之;临澧、汉寿去声分阴阳,清去全部或部分读阴去,这一点相似,但汉寿声调归类更为复杂。

二、常德各县市区方言声调的特殊读法

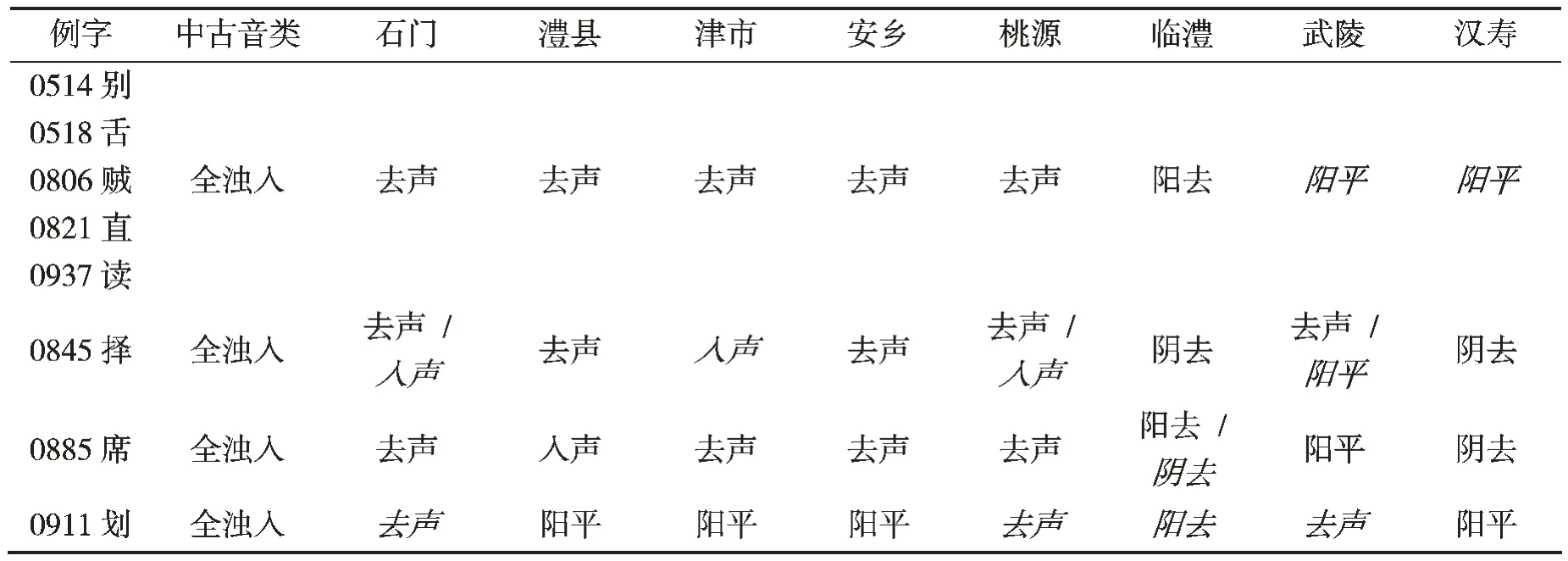

前面我们讨论的是常德各县市区方言声调的总体情况,但具体到各字的归类上,便各有特色。我们举一些例子来说明,见表10。为方便核查,例字标出语保工程《中国语言资源调查手册·汉语方言》的相应序号,特殊声调标斜体。

?

续表10

古清去字中,“付、制、契、刺、试、副、幼、剑、浸”等,按照声调演变的一般规律,在石门、澧县、津市、安乡、桃源等方言中应该读阳平,临澧读阴去,但实际上,“付、副”字石门、桃源都读成了入声;“制”字桃源也读成了入声;“契”字石门、澧县读成了入声;“刺”字,澧县、津市、临澧都生出阴平读法,而石门、安乡则生出入声的读法;“试”字,石门、安乡、汉寿兼有阳平、入声/ 阴去读法,“试一下”读阳平,“试卷、考试”读入声/ 阴去;“幼”字,石门、澧县、津市、临澧都读成阴平,安乡、桃源读成入声;“剑”字石门、澧县、津市、桃源、临澧都读上声;“浸”字,津市读为阴平。

古全浊入字中,“别、舌、贼、直、读”等,今武陵和汉寿读阳平,而其他各点都一致地读去声;择,津市读入声,临澧、汉寿读阴去,澧县、安乡、读去声,石门、桃源有去、入异读,武陵有去、阳平异读;席,石门、津市、安乡、桃源读去声,澧县读入声,武陵读阳平,汉寿读阴去,而临澧有阴去与阳去的文白异读;划,澧县、津市、安乡、汉寿读阳平,而石门、桃源、武陵读去声,临澧读阳去。

可见,常德各县市区方言声调虽总体较为一致,但在古清去、全浊入等的归类问题上,内部差异还是比较明显的。

三、常德各县市区方言声调的层次与演变趋势

以上8 个方言点声调的归类,属汉寿方言最为复杂。

古全浊上声字在其他方言中归类单一,但在汉寿方言中阴去和阳去均有分布。读阳去的如:坐罪(从),祸下户后厚(匣),簿被被子抱犯(並),杜道淡断动(定),柱重(澄),柿(崇),跪近(群),舅件(群),像(邪),上(禅);读阴去的如:市竖(禅),弟道(定),柿(崇),妇(並),限(匣)。可见,全浊上声字在汉寿方言中归类并不一致。

中古去声字在汉寿方言中读阳平、阴去和阳去。读阳平的基本上是清声母字;读阳去的,除“句(见)”外,基本上都是浊声母字;而读阴去的,有古清去、古浊去,无规律可寻,跟古声母没有明显关系。

中古入声除极个别字,如“摸、褥、十、霍”外,其余字在汉寿方言中均读为阳平或阴去。其中读阳平的,除“匹”字外,基本上都是全浊声母;而读阴去的,有古清入,也有古浊入,无规律可寻,跟古声母没有明显关系。

前面我们通过数据论证了鲍厚星关于汉寿方言“部分清去归阳平”说法的正确性,同时,我们还发现该方言中有不少有趣的异调现象,具体词语见表11。

?

周婷所搜集记录的汉寿方言字音共有22 个异调读法,不仅在数量上比其他各点要多不少③,而且这些异读呈现出明显的特点来:一是一般有阴去;二是在文白异读中,阴去全部作为文读,在词语异读中,阴去也是作为后起词语的读音。比如,“数学、试卷、项目、飞碟”毫无疑问比“有数、试一下、项链、碟子”要使用得晚。某种意义上,文白异读与后起词语异读,反映的都是一种新旧变化。也就是说,这些异读的阴去,应该是后来的变化、最新的语言发展层次。而且,这些字词产生阴去异读,不是因语音条件而发生的内部演变,而是受外部环境影响的变化。因为,除了“去”字外,其余的阴去异读都不涉及声母、韵母的变化,仅仅只有声调的变化。“糙、撞、店、扮、浆”等文白异读、又读和词语异读,在安乡青男的读音中,也仅仅只剩下阴去读法了。

前面表9 中,我们已经展示了桃源、石门、澧县、津市、安乡等方言中,古清去字较一致地归阳平,古全浊上声字归去声,古全浊入声字归入声和去声。表2 中,汉寿方言古清去读阳平72 字,读阴去58 字;古全浊上读阳去22 字,读阴去13 字;古全浊入读阳平22 字,读阴去29 字。可见,古全浊上声、去声、入声在今汉寿方言中的归类,规律性不强。为什么汉寿方言古清去、古全浊上有那么多字读阴去?古全浊入有那么多字读阳平?比较武陵方言的去声和汉寿的阴去会发现,二者音值几乎一样,实际上听不出差别。武陵方言中,包括清去在内的去声、全浊上和部分全浊入声今合并为去声(相当于汉寿方言的阴去的音值),部分全浊入声今读阳平。根据桃源、石门、澧县、津市、安乡等方言古清去归阳平的情况,我们基本可以确定,汉寿方言的古清去字以前也都归阳平,只是后来因汉寿方言阴去跟武陵方言去声的调值差不多,汉寿方言的古清去字以词汇扩散的方言式逐步向武陵方言靠拢,由阳平变为阴去,表11 的阴去异读正是这一演变的反映。这与张家界入声演变的情况[7]有些相似。汉寿方言部分古全浊上声字读阴去,部分全浊入声读阳平,应该也是受了武陵方言的影响。武陵作为市府所在地,地处区域中心位置,其方言是整个常德地区的优势方言,汉寿又在地缘上与武陵接近,因此,声调向武陵方言靠拢就很好理解了。

石门、澧县、津市、安乡方言都有独立入声,读24 / 35,其调值、调形与武陵方言的去声也非常接近,与汉寿方言相比,古去声、入声的今读分野更为明晰,古清去读阳平13 调,古全浊入今读以去声33 调为主,入声次之,少数读阳平。所以,这些方言中体现声调变化的文白异读和词语又读,不如汉寿方言多,也没有明显的规律。安乡方言“刺、试、截、夺”,石门方言“刺、试、择”,澧县方言“指、雀、削”,津市方言“去”的入声异读,也可以看作向武陵方言靠拢。安乡方言“截、夺、席”、石门方言“择”,在青男的发音中,仅存入声读音;津市方言“集、夺、绝、特、席”等这些老男读去声33调的字,在青男中已经改读为入声24 调。这些都是它们向武陵方言靠拢的表现。

综上,我们可以对常德各县市区的方言声调作一个大致的勾勒:以武陵为代表的常德市区方言是中心优势方言,只有4 个声调,没有入声,发展最快;周边各县市方言向市区方言靠拢,以汉寿、临澧最为活跃,古声调归类规律性相对不强,临澧、常德市区、汉寿构成一个“西北—东南”的活跃发展带;石门、澧县、津市、安乡、桃源相对保守,还保留入声,古声调归类规律性较强,发展较慢,构成一个主要依澧水而形成的方言声调带。周边各县市方言古清去、全浊入声字产生阴去或入声的异读,或改读为入声、阴去,是向市区方言靠拢的重要表现。

注 释:

①文中关于周婷(武陵、安乡、汉寿)、唐玉环(石门)、李辉旭(临澧)、刘智跃(澧县)、沈红宇(津市)、黄磊(桃源)采集的数据均来源于“语保工程采录展示平台”,若无特别说明,以老男发音为准。参见https://zhongguoyuyan.cn/index/,核对日期为2023年10 月20 日。该平台展示的各点方言,仅有音视频和记音,没有调类的归类。笔者根据音视频对调查者的记音逐一进行了核对,对某些明显的声调记音错误进行了改正,某些记音作了调整,最后予以归类命名,可能与调查者的意见不完全一致。

②文中各表的统计,一字多调分别计入相应调类;对于中古去声字、入声字在今方言某类中少于5 字的极少数读法,未特别列举出来。

③异调读法安乡、津市13 字,澧县、临澧、武陵7 字,石门8 字,桃源5 字,虽然不同点调查人可能存在是否调查全面的差异,但同是周婷调查的安乡、武陵方言点也没有汉寿点这么多。