语音学的四阶历程

朱晓农

(1.江苏师范大学,江苏 徐州 221116;2.广东技术师范大学,广州 510665)

语音学是门综合性的大学科,旗下有很多交叉性学科,没有不实验的。本文主要谈它的核心分支“语言语音学”的发展过程。语言语音学本来就是语音学,早期语音学就是语言语音学。不过,现在的语音学科扩展出众多交叉学科,语言语音学也就缩成一个实验语音学和语言学的交叉学科,它既属于语音科学,又属于语言学。

语音学按照①认识论可分为四大期;此外还有两条分期或划分小阶段的辅助标准:②自身发展规模;③跟语言学的关系。这三条标准不是完全独立的,语音学的发展会引起它与语言学关系的变化,进而引发它对认识论的反省,只是这里有个时间差,所以期与期之间会稍有交叉(详见表1)。

表1 语音学四阶段及与音系学的关系

第一期,1880 年代至1930 年代,现代语音学诞生,实验语音学草创。十九世纪初,历史比较语言学即现代语言学诞生时,语音学还在古典期。现代语音学的诞生以国际语音协会的成立(1886)和国际音标的颁布(1888)为标志。当时,它主要为语音教学和调查记音服务,整个学科进展稳定而缓慢,直到二十世纪三四十年代才迎来突破的契机。

第二期,1940 年代至1990 年代前期。1940 年代出现的声谱仪(俗称语图仪),标志着实验语音学正式登场。它因发现区别特征而经历了最初的激动,但很快就开始冷却。音位学理论也在稍早时趋于成熟(Trubetzkoy 1939/1969[1])。在半个世纪中,语音学在语言学外大发展,但在语言学内被边缘化,主流观点认为语音学对音系学研究无用或无关。有鉴于此,语音学中出现了一些新观念:弥合语音学和音系学的“语言语音学”、整合语音学和音系学的“实验音法学”、打通共时和历时研究的“泛时”观。

第二期又可以分为两个阶段,从最初到1970 年代为第一阶段。在此阶段,语音学尽管也取得了一系列成就:发现区别特征和VoT,但总体而言进展缓慢。从1970 年代末、1980 年代初开始,到1990 年代为第二阶段,实验语音学突然加速,各种交叉语音学科喷薄而出,语音学成长为一门综合性的语音科学(phonetic sciences)或大语音学。语言语音学辨识了很多新辅音,盘点了音素库藏,提出了声调的综合体概念,发声态的生理和声学研究趋于成熟。

第三期,1990 年代中期至2010 年代。认识论反弹,人们开始注重以至依赖语音数据;优选论出现改善了音系学与语音学的关系,并以音节成分协助定义元音,提出了分域四度制。

最近十多年来,认识论再次反弹,语音数据只是辅助手段,用以帮助确定音法范畴。这可以看成第四期的开始,以音法类型学和演化音法学等新领域的开拓为标志,泛时音法学成型。声调大发现:普适调型库、普适声素库、分域四度制成熟、声调演化律、声调起因论等。

一、第一期:现代语音学的草创(1880s—1930s)

(一)听感调查和实验数据:认识之一

十九世纪后期出现了赫姆霍兹的共振管和声调感知研究以及斯威特的《语音手册》,现代语音学由此孕育。它的诞生可以从1886 年国际语音学会成立(IPA/International Phonetic Association)及1888 年国际音标发布(IPA/ International phonetic Alphabet)算起。它一开始主要做两件事,语音教学和语音描写。这是从发音器官的角度来研究语音的发音语音学(articulatory phonetics),我曾为世界上最大的一部人文社科大百科写过同名的词条(Zhu 2015)[2]。它一直是个应用学科,主要用于词典编撰、言语矫治、声乐表演、翻译、拼音和文字改革等。语音学的主要工作是对音素(元音、辅音)进行描写和分类,附带着也涉及重音和长短。声调研究在此期间开始出现。

语音学不像句法学、语义学那样流派众多,学说林立。语音学从一开始就像常规科学,只有一种范式,一个学派,一个师承。今天的语音学家基本上是师从保尔·帕西(巴黎)和丹尼尔·琼斯(伦敦),而琼斯也曾师从帕西。

国内的语音学也是这一条线上发展来的。20 世纪20 年代,国内第一个语音实验室在北大建立,奠基人刘半农先是在琼斯处学习,后在帕西处获得实验语音学博士学位。王力先生是三十年代在巴黎大学拿的实验语音学博士,袁家骅先生是四十年代在伦敦大学跟琼斯学的语音学。

语音学从最早起,有几件事值得提一下。

首先是方法,方法是科学的灵魂。语音学从一开始就有两种研究取向或路向(approaches),一直传到今天。第一个是实地调查和听感记音,也就是后来的田野语音学。琼斯记录过很多对欧洲人来说非常“异国腔调”的语音。他的学生艾伯克龙比(David Abercrombie)回忆起第一次去见琼斯时,琼斯开门三句话:“进来”“坐下”“请发一个双唇内爆音”——内爆音是琼斯在印地语里发现的“怪声”,不是音素,是发声的声素。内爆音属于张声,英语文献中没有张声这个概念及相应术语,姑且译为“Fortis Voice”。

琼斯最重要的成就是他那本再版十多次的英语发音词典。他对一般语音学也有开创性的贡献,那就是对罕见语音的探究。今天西方语音学家认为粤语有6 个声调而不是9 个,就是琼斯定的(当然,更一般的源头来自为越南语创制拉丁文字的罗历山,他只认六个舒声长调,而把两个入声短调看作是音高相似的长调的变体)。后来,赵元任在教美国人学粤语的实用教材《粤语入门》(chao 1947)[3]中也采用了此分类法。这种从欧洲长短元音知识出发来帮助西方人理解、学习汉语舒入声的应用语言学的教学实用策略无可厚非,可惜是误导了境外研究,很多理论研究者(不是作为教学者)也张口闭口粤语六个调类,显得食洋不化。西方学者从他们的已知出发,把他们没见过的入声短调比附为短元音,看作音高相似的舒声长调的短变体。这种看法不仅仅是音位处理的不同,而且是错的!(朱晓农、阮廷贤2014)[4]我们或可把key/kin 看成舒声、把kit/kid 看成入声试试,看他们会惊悚讽嘲反对到什么程度——无非都是以己之语度人之音。普适理论应该从音节成分音素和声素角度来统一处理全球语音(朱晓农2018)[5]。

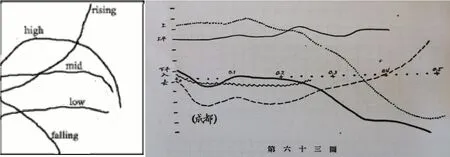

第二个方法是语音实验。实验语音学的雏形可以说在20 世纪初已经出现,图1 左是 Bradley 测量的泰语长调的基频曲线图。泰语还有两个入声短调,被西方学者误认为长调的短元音变体。泰语声调像壮侗语、粤语一样,有长央短长度三分倾向(朱/林/趴2015)[6]。

图1 [左]泰语五个长调的基频(Bradley 1911)[7];[右]成都五个声调的基频(刘复1926)[8]

刘复1925 年在巴黎完成的博士论文也做声调测量,他用自制的仪器——乙一和乙二声调推断尺,测量分析了12 个汉语方言的声调。图1 右是他博士论文中文版《四声实验录》(1926)中成都阴阳上去入五个声调的基频曲线。

(二)中国语音学的领先地位

值得一提的是,咱们那时候的水平一点儿也不差,从一开始就不差,甚至还常有领先的研究。刘半农的博士论文就得了大奖,他是系统地从实验语音学角度揭示声调奥秘的第一人。

其后赵元任(1928[9],1929①赵元任《韶州和湾头村的调查手稿》(1929),转引自余霭芹《韶关方言的变音初探》,中国东南部方言比较研究第九届国际研讨会论文,杭州,2002 年3 月。)的田野调查记录了很多当时国际语音学界罕见少闻的语音,如内爆音(赵元任当时叫它“阴调浊音”,后来李方桂叫它“前喉塞”)、嘎裂声(当时叫“中喉塞”)等。他对十类爆发音的发现(1935)[10]更是树立了语音研究的典范,演示了诸如田野语音学、实验音法学、音法类型学等应该怎么做。遗憾的是,他的两个元音符号(前中元音E 和央低元音A)的提议,没被国际语音学会接受,他后来也没再参与学会事务。

下面来看一个赵元任超时代洞察的例子(朱晓农2003)[11]。赵氏(1935)[10]发现,内爆音ɓ ɗ ɠ 的分布如果有空缺,缺的总是软腭ɠ。他对此作出空气动力学的解释:“这里的理由不难找,从舌根与软腭相接的地方到声门那里一共就没有多大的空间可以像口腔较宽绰的[b]或[d]音那么弄出些特别的把戏;声带稍微一颤动,那一点的空间马上就充满了气成正压力了。所以也没有空间也没有时间可以造成第九类那种悬挂的印象或是第十类那种望里‘爆发’的印象。本来舌根的爆发音不加上那些特别的把戏已经够难成浊音了。”这段精彩的解释被实验音法学的倡导者奥哈拉(ohala 1983)[12]视为实验音法学的先驱。他从发音生理和空气动力学角度为共时音系学和历时音韵学解决了两个问题。第一,他解释了人类语言中带声爆音b d/ɓ ɗ 多于ɡ/ɠ 的共时分布模式;第二,他解决了汉语音韵史上的一个音变现象:洪音群母*ɡ 在西晋末至北朝初变入匣母*ɣ,原因仍是“本来舌根的爆发音……已经够难成浊音了”。但在细音字中,群母仍保留ɡ,道理还是可以从那段话里引申出来:ɡ 后有i 介音,成阻点同化往前,可以玩把戏的空间增大,带声就容易维持了。由此可以作出预测:带声爆音消失是从成阻点在后的小舌音开始的,然后是软腭硬腭音,最后是齿音唇音。

奇怪而有趣的是:一方面赵元任被认为是实验音法学的先驱,另一方面他本人又不把实验语音学当回事儿。赵元任当年没想到他的洞察力、他的真知灼见会对今天的泛时音法研究产生什么影响。我想这主要是因为关心的问题不一样,结构派的基本取向是注重描写个别语言中的特定情况。照马丁·裘斯的说法,天下没有两片叶子是相同的。要单单描写一个独一无二的音系,耳朵听清楚就够了;但是,一旦跨出本音系进行跨语言比较,做共相研究,就免不了要作音理上的解释,实验语音学就少不了。还有就是基础研究和技术操作之间有个时间差,实验语音学的成果并不是马上直接就能应用到语言学中,它需要有人去开发。

二、第二期:实验语音学的登台(1940s—1990s)

(一)语音学的进展

实验语音学的诞生可以从“声谱仪”(spectrograph)投入使用算起。声谱仪俗称语图仪,是在二战中发明的,最初作为军用,战后转为民用,实验语音学也应运而生,马丁·裘斯《实验语音学》的出版(Joos 1948)[13]是个标志。此后的两三代中,实验语音学在区别特征(Jakobson, Fant & Halle 1952)[14]、元音(Fant 1960)[15]、辅音(Lisker & Abramson 1964; Stevens 1972, 1989)[16-18]、发声态(catford 1964, 1977; Laver 1980, 1994; Ladefoged 1964; Ladefoged and Maddieson 1996)[19-24]、音高时长音强等超音段(Lehiste 1970)[25]、声调(Rose 1974,1981)[26-27]等诸多方面取得进展。

1.区别特征

实验语音学的第一项大成就是区别特征(DF, distinctive features),由雅各布森、方特和哈莱在1952 年提出。[14]这是日后风靡学界的生成音系学的基础理论,至今影响力不减。DF 研究中发现,发音—声学—听感特征并不都是一一对应的,在很多场合是多对一。

(1)VoT:带声性与送气性。一项曾引起轰动的研究是VoT 的发现(Lisker & Abramson 1964)[16],当时人们以为找到了一个普遍适用于全世界辅音分类的统一参数,但后来发现它只能划分两类常态发声清声和带声,以及清声内的送气与否,而对其他四类非常态发声(包括浊送气)的辅音不适用(朱晓农2010)[28]66-108。

(2)声调成果。声调研究在西方语音学传统中是旁枝末节,但有几项突破性的成果值得一提。

1)第一项不太为人注意,但这项研究很显出发现者的敏锐和后续的意义,那就是金守拙(Kennedy 1953)[29]发现了吴语的两种根据不同词法条件的连调模式。赵元任和刘半农都说吴语,且都是声调研究的先驱,却没发现这两种模式。金守拙的发现很有意义,在后来的多个领域的研究中都可以看到它的影子:如右扩展(Sherard 1972, 1980)[30-31]、自主音段(Toda 1990)[32]、音句界面(Selkirk & Shen 1988)[33]。

2)奥德利古(1954)[34-35]的声调起源于声母和韵尾的假说,经实验语音学证实(Hombert et al. 1979)[36]而被广泛接受。他也是“泛时音法学”(phonologie panchronique)(1972)这一现在显得无比重要的学科的早期实践者。

3)王士元(1967)[37]的声调类型观和声调的DF 表达式。他的这项研究是日后分道扬镳的两个取向的共同源头:一是声调类型库(朱晓农2014[38], 2018[5]),二是自主音段取向(Woo 1969;Goldsmith 1976;Yip 1980)[39-41]。

4)汉德森(Henderson 1967)[42]171的声调复合体观点,即声调不是单单由音高构成的:A phonological tone is in [Southeast Asia]very frequently a complex of other features besides pitch-such as intensity, duration,voice quality, final glottal stop and so on.(东南亚音系学中的声调经常是一个集音高、音强、音长、音质[按:即发声态]、喉塞尾[按:亦为发声态,即张声]等因素的复合体。)

Thurgood(2002)[43]对“声调即音高”这种标准定义批评得非常严厉:Such configurations are found in tone systems throughout the world, not just Southeast Asia, making the standard definition of tone as the lexical phonemicization of pitch distinctions at best a misleading simplification, at worst a serious impediment to understanding.(声调的这种复合体结构其实不仅在东南亚,而是在全世界声调系统中都可看到。这就使得声调是区别词义、音位化了的音高这种标准理论,往好里说是个误导性简化,往坏里说就严重阻碍到理解了。)

尽管语音学上已经认识到声调的复合性质,但在语言学中仍未能把它们音法化、概念化、范畴化、形式化。Henderson (1978)[44]说:There is obviously great attraction in the theory of a single feature that could plausibly account for such a diversity of associated phenomena, but in my view, it is too early to think in terms of‘phonological features’.(音系学理论显然有极大的兴趣想用一个单一的特征来说明这些纷乱而相关的现象,但依我看,现在就考虑“音法特征”为时尚早。)

对于声调的突破性认识,要到最近十来年语音学发展到第四期才实现。

5)费国华(Phil Rose)的声调和发声态研究

费国华先生是较早使用窄带语图系统地测量声调基频,并使用z-score 进行归一化的研究者(Rose 1974,1981)[26-27]。我的博士论文(1995/1999)[45]基本上是沿着他的方法取向完成的。他也是较早注意到吴语发声态作用的语音学家。吴语有弛声(清音浊流),他进一步在宁波一带辨认出一种强烈的气声,并称之为“Growling”(吼声)。十几年前,我跟他又去了一次浙东,我们在宁波城里和镇海都没听到这种发声态;直到上了普陀山,才找到一位三四十岁的男性发音人能发吼声,我们都很兴奋。赵元任(1928)[9]近一个世纪前报道过宁波的“浊音浊流”,也许是同一回事。浊音浊流就是浊送气,在我的声素系统中属于气声类下的浊气态(见表3)。我曾听过赣北都昌、修水、幕府山等好几处比较强烈的浊音浊流,它们都不及普陀山的吼声。

2.对发声态的认识

相比之下,发声态比声调更没有地位。发声态在语言中的作用很早就被意识到,但对其性质的认识一直停留在生理、声学上。语言学界很早就注意到发声态,霍凯特在他那本经典教材A course in Linguistics(Hockett 1958: 60-61)[46]中指出:Further research may show that we are wrong to exclude voice-quality modulation from language. Pending this, as a matter of convenience, we must exclude it from further discussion in this book.(进一步的研究将会表明,我们把声质调节[即发声态]排除出语言是错误的;但在能解决之前,为方便起见,本书的讨论仍将之排除在外。)

系统地从生理和声学角度研究发声态的可以卡福(catford 1964,1977)[19-20]和拉佛(Laver 1980,1994)[21-22]为代表,他们把生理发声态分为六类20 多种。

Ladefoged(赖福吉)(1983;L&M 1996)[47,24]改从语言使用角度来观察描写发声态,把发声态研究推进了一步;但用以区分发声态的依然是生理标准(声门开闭的大小和时间),而不是音法学概念。音法发声态系统的建立要到朱晓农的《发声态的语言学功能》(2009)[48]。

(二)交叉学科大发展

新生的实验语音学经过短暂的热闹很快就退潮了,它被几代形式音系学(音位学—生成派—自主音段论)排斥,在语言学内几无立足之地;而另一方面,它在语言学之外大放异彩。

20 世纪80 年代,随着科技的进步和用途的扩展,实验语音学在语言学以外不断地开辟新边疆,各种各样的交叉性学科接连出现,如言语信号处理、司法语音学、心理语音学、社会语音学、儿童语音学、神经语音学、病理语音学、康复语音学等。语音学发展成一门很大的综合性学科:phonetics sciences,而最初的语言发音研究反倒成了很小一部分,占不了整个学科的十分之一;而这十分之一中又有很多不是所谓的“本体研究”,而是跟语用学的焦点重音音高、跟“辅助语言学”(paralinguistics)的情感情绪表达的音高等有关。所以,语音学在语言学中的现状,还是与赵元任六十年前的评论相差不大,有你没你无所谓。

颇为有趣的是,大批非语言学家在有声有色地进行实验语音学工作,一些高科技企业都有自己的语音或言语处理实验室;一开国际性的言语科学技术会议,与会者上千,九成多跟语言学无关;厚厚一大本《语音科学手册》(Hardcastle & Laver 1997)[49],26 篇文章近800 页,只有4 篇一百零几页与语言学有关。最能体现语音学向外扩张的情况是:语言学界的实验语音学家普遍地去做语言学以外、具有社会意义和经济效益、还“理论联系实际”的项目;我的老师费国华在他退休前十几年主要在做司法语音学,还出了本这方面的权威著作(Rose 2002)[50]。

(三)音系学的立场

对于实验语音学的出现,有些结构派音系学家即音位学家积极响应,如上面说的马丁·裘斯。又如布洛克(Bloch),他是布隆菲尔德之后结构派的掌门人,当了20 年Language的主编,他 (Bloch 1948)[51]也与时俱进地认为“语图仪对音位学意义极其重要,将来可能有更多的语言学家用这仪器来解答语言学问题,那么我们现在的好多假设可能都得因新发现而改写。”

当时的音系学正值结构主义全盛之时,而日后得势的生成派的基本单位“区别特征”也借实验语音学的东风闪亮登场(Jakobson, Fant & Halle 1952)[14],这是语音学和音系学的蜜月期,也是音系学对实验语音学充满希冀憧憬的岁月。但这好日子随着生成音系学(chomsky & Halle 1968)[52]的诞生而结束,此是后话。在那几十年中,语音学家有几次都想“改写”音系学假说,但布洛克的预言最终未在形式主义范式中实现,直到泛时音法学兴起时才重燃希望。

并不是所有的音系学家都像裘斯和布洛克,持消极态度的还是大多数。音系学的出现稍后于语音学。十九世纪末,库尔德内提出“音位”概念,可看作现代音系学的萌芽;然后经过一代人孕育,到1930 年代,音系学以音位学的态势成熟。它跟语音学的关系一直就没和美过,音位学以“功能语音学”(特鲁别茨柯伊)标榜,要把纯语音学排斥出语言学。赵元任(1980/1959)对此有一段影响了几代人的评论:

实验语音学也可以算是比较边缘性的……因为实验语音学从很早起头,一直到最近啊,它能够做的好些事情都比语言学里头所希望做得到的还差得很远。虽然有许多很精密的实验工作,可是研究语言所需要知道的好些方面,是不能够用实验来满足这许多要求,答复这许多问题的。因此有许多语言学家,根本不拿实验语音学认为是语言学的一部分。[53]175

这的确是很多早期形式主义音位学家的看法。他们都是口耳语音学大家,对实验语音学敬而远之;他们认为仪器纵然分析入微,但要是耳朵辨不清,也就只是声学,跟语言学无关。

后期形式派生成音系学家的看法就更明确而坚决了,如Foley(1977)[54]完全排斥语音学。Anderson(1981)[55]认为音系学跟语音学没直接关系,音系学建立的核心原理不用参考语音学。Sommerstein(1977)[56]1认为“音系学是语言学的一个分支;而语音学通常认为它不属于语言学……语音学定义语音和韵律,而音系学关注那些语音和韵律在语言中是如何实际使用的”。他有一句名言:

从某种意义上说,语音学的终点,是音系学的起点。

1980 年代,关于两者关系的讨论很激烈,还为此出了专辑。那时,两者的关系从100%重合,到0%无关,持什么样看法的人都有。在0%这一端的,照Anderson(1981)[55]的说法,音系学是“自主的”,不麻烦你语音学了,不过这意见到90 年代优选论出来后就很少有人坚持了(朱晓农2006)[57]。在100%一端的,主张语音学和音系学是“整合在一起的”,是一门学科,持这看法的我就看到奥哈拉。在ohala(1990)[58]看来,音系学想要独立是不可能的;音系学家批评语音学不管用,那是因为过去的语音学只是排比、归纳材料的“分类语音学”(taxonomic phonetics),而不是奥哈拉倡导的“科学的语音学”(scientific phonetics)或实验音法学(experimental phonology),科学的语音学就是要管音系学。当然,绝大部分人是中间派,说语音学和音系学有“交接面”。这么说又引出了问题:交叉了百分之几啊?哪些问题是音系学专有而跟语音学无关的?所以中间派想中庸也难。

有趣的是,音系学尽管折腾了一百年想脱离语音学,但它最终还是独立不了。道理很简单,音系学一直借用语音学的基本单位:先是基于音素的音位,后是区别特征。一个没有自己基本单位的学科就像啃老族,怎么个独立法?

我早先算是中间偏向奥哈拉,心里觉得不可分,但具体怎么操作又苦于没有门径。奥哈拉提倡的实验音法学是他单打独斗天才型的前沿突破,而形式音系学训练学生有章有法、像模像样,但真正实战大多花拳绣腿。经过这些年的摸索,我觉得把赖福吉的语言语音学概念和奥哈拉的整合观结合起来,就能理解问题到底出在哪儿了。一方面,大语音学内的语言语音学要跟其他交叉学科相区分,它在语言学中有自己的服务对象和研究目标;另一方面,在语言学内部,不能把语音学和音系学分开,过去那种要么我统率你要么你踢出我的两极震荡是不对的,语音学和音系学应该加以整合,但两者关系不是过去那种要音系学服从语音学,而是语音学要为音系学服务。这个后文还会详谈。

(四)忽视数据:认识之二

语音学和音系学的关系从一开始就不和睦,这种分裂之态一直延续至今。

这个分裂是语音学最初的两个研究取向(实地调查的听感取向和实验数据的声学取向)的矛盾导致的。听感取向实际上也是音位论的基础,这一点过去没有专门指出过。音位第一条标准“语音近似”,指的是“土人感”(native feeling)的近似,不是语音学家或方言学家有训练的耳朵,更不是实验数据。举个看似极端其实稀松平常的例子,高平调[55]和高降调[51]不要说有训练的耳朵,大部分人都会觉得差别巨大,但在广州人香港人耳朵里两者差不多,因为他们的阴平有高平和高降两个语音变体,所以他们学普通话时会觉得第一声和第四声很难区分。又如清塞音(包括爆音和塞擦音)送气不送气的区别,中国人觉得很容易,可欧洲人学得很费劲;反过来,他们觉得清振区别轻而易举,而这对中国人来说是难上加难。有一年我在复旦开语音课,讲到清振区别很难,一位听众不同意,说那还不容易。她说她是上海人,有清浊区别;她学了十年法语,博士毕业又教法语,而法语也有清浊区别(注意,两个“清浊”不一样)。我请她上台来发音,并当场录音。出乎全体听众意料的是,她的“浊音”是不振动声带的,也就是“清音”。这位上海母语的法语老师几欲厥倒。我解释说:欧洲语言中的“浊音”是声带振动但属于清冽或常态发声的“振声”,而上海话(还有湘语楚语苗瑶侗台以及上古中古汉语)的“浊音”是声带不振动而属于非常态发声的“弛声”(气声小类)。两个“浊音”不一样,咱们的浊音是陆法言颜之推说的听感浑浊(muddy voice)的气声;而二十世纪以来国内学的“浊音”是西方听感清冽(clear voice)的振声,大家都给西方带有欧美特色的“普遍性”(universal)给搅混了。所以前文我都说“清振”不说“清浊”,免得读者继续被误导。

听感和声学取向的矛盾最终引向一个不可避免的严重问题:碰到两者有出入时以谁为准呢?其实,实验语音学早就知道:生理—声学—听感都不是一一对应的,而最终都要落实到听感上,只是这些年声学研究突飞猛进而听感实验蹒跚落后,于是声学数据似乎霸道得要到语言语音学中来做主。对付它当然没有别的办法,只有让听感研究迎头赶上才行。

三、第三期:语言语音学和实验音法学(1990s—2010s)

这一期的语音学在时间上与上一期有交叉,它的某些概念和实践在七八十年代就出现了,发展轨迹上亦非直线而下。

(一)赖福吉的贡献

从二十世纪七十年代到新世纪,语言语音学在以下四方面取得了重大进展,且都与赖福吉有关。这四项进展是:提出语言语音学,辅音大发现,元音重新定义,从语言语音学角度辨认发声态类别。如果说二十世纪前半期最重要的语音学家是丹尼尔·琼斯,那么后半期就是彼得·赖福吉(1925-2006)了。他在语音学多个领域做过工作,很多是开创性的,他取得的成就可代表语言语音学达到的高度。

1.语音学有了基本理论

语音学中一个显著改观是“语言(学的)语音学”(Linguistic Phonetics)的提出(Ladefoged 1971)[59]。赖福吉筚路蓝缕,为语言语音学抽象出一个理论框架,落实了一个基础理论(2006)[60],当然,具体操作上还在摸索。这是以往一百年所没有的。在语言学内,赖福吉努力建立音系学框架(多个特征树)以容纳各种语音,其成功度超过理论音系学中各色特征刻画的理论。这也部分回答了前文所引的赵元任对实验语音学作用的质疑。

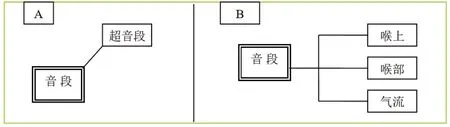

语音学一直缺乏一般性理论。传统语音学有一对基本范畴:音段~超音段,我们假想式地表达在图2A中,以音段为主,辅以超音段。模式A 在处理欧洲、阿尔泰、乌拉尔、阿拉伯这些音素主导型语言时是够用的,是一种简化的方便做法。这些语言中的发声态种类很少,仅有的清声、振声、送气可便宜行事处理为辅音区别,如p, b;而超发声态的音高和长度的两度区别可处理为元音的轻重音和长短音。

图2 [左]假定的传统语音学基本框架;[右]赖福吉框架

赖福吉出道后把考察对象扩大到西非和印度语言时,便发现了模式A 的捉襟见肘。非洲语言中有喌zhōu音(click)、喷音、内爆音等非肺部气流音,所以得增加一个气流维度;中/西部非洲和印度有气声、喷音、内爆音,所以还得增加一个喉部维度。于是,赖福吉(2006)[60]就把语音学的基本框架设定为图2B。该框架仍以音段为根节,下辖喉上(调音部位和方式)、喉部(七种发声态)、气流(三种非肺部辅音)。模式B 实际上是把卡福(1977)[20]所定义的发音三过程(气流启动、喉部发声、喉上调音),图式化后作为刻画音段的三个特征节。

这个框架还有很多改进余地。首先,各个因素之间的逻辑关系不明确。如喉上特征本身就是音段特征,而喉部特征在传统语音学中被认为是附加性特征,跟喉上特征不在一个层次上。模式B 最大的不足是:喉部特征(即发声特征)往往是跨越音段的,而不是附着于某一音段。赖福吉等人(1996)[24]把喉部特征附着于塞音之下,这明显错了。嘎裂声、弛声、假声主要表现在韵母上,而不是声母上,更不是没有指明音节位置的塞音上,比如韵尾的辅音不显示这些发声特征。再者,声母位置上的响音,甚至振擦音,都比声母塞音更能显示上述发声特征。最极端的例子是零声母字,它们没有声母辅音,却照样有发声态区别。

2.辅音大发现

二十世纪七十年代末以来的四十年间,田野语音学迅速发展,发现并认定了很多罕见的辅音,尤其是非肺部气流的辅音。二十世纪前八十年,国际音标图只修改过两次,而1979 年以来已经修改了六次(1979、1989、1993、1996、2005、2015),主要是辅音。这方面赖福吉的功劳最大。他延续了琼斯以来的田野调查的语音学传统(咱们从刘半农、赵元任开始也是这个好传统),田野足迹遍及亚非拉澳,很多录音材料至今还是有关语言唯一的音像资料。他辨认过大约900 种辅音和200 种元音,如非洲南部的喌音、印度Toda 语的六种舌尖颤音等。所有这些研究支撑起他那本《世界语音》(Ladefoged & Maddieson 1996)[24]的大书。

3.元音重新定义

元音的属性得到重新认识。元音原来是用两条生理标准定义的:(1)外部标准是与辅音相对:口腔通道比辅音宽,气流外出时不产生明显噪声;(2)内部分类使用三个生理参数:高低、前后、圆唇性,由此构成一个生理四边形/三角形空间。现在,它们已被两条新标准取代(Ladefoged 2001[61]26;IPA 1999[62]):第一,元音定义引进了一条音法标准,具体来说是音节学标准:用作音节的核心——韵腹(朱晓农2010)[28];第二,元音空间由头两个共振峰来定义。因此,现在的语音学是用音法标准协助生理标准为元音定性的,并用声学参数定量描写元音。

4.辨认语言中的发声态

赖福吉(1964)[23]很早就注意到发声态了,《世界语音》(L&M 1996)[24]中罗列了运用于具体语言的附着于塞音的生理发声态,但到底有几种,他前后说得不一致,归类时还跟别的范畴如气流机制或参数相混,大致上,他分六七种或七八种。跟拉佛、卡福不同的是,赖福吉是以实际语言中出现的发声态为例的;跟他们相同的是,他仍沿用生理标准如声门开闭度和开闭时间,而不是音法学标准如对立、变异、演化来区分发声态,例如他分的气声和弛声,前者声门开闭度大于后者,但两者从不对立,因此两者应属于同一大类(朱晓农2010,2018)[28,5]。

赖氏的结论有几处需加以改进。一是他的发声态分类还有很多空缺,现在发现的共有六类14 种(朱晓农2018)[5]。二是他把发声态的性质归于塞音。其实,发声态是音节的属性,它的声学、生理、听感特征更多表现在声素如声调上,其次是韵母上,再其次是声母上。而且在声母位置上,响音擦音都有比塞音更明显的发声表现,甚至没有辅音的零声母音节照样有发声态区别。第三则是系统上的问题,这又可以分为两点:(1)发声态本身还未能组织起一个分类系统;(2)还没能把发声态有机地编织进整个语言语音学的理论框架。

(二)赖福吉一脉

赖福吉为语音学的推广作出无人能比的贡献:他把语音学从英国带到美国;写了一本再版多次最为通行的语音学课本A course in Phonetics;培养了20 个博士,包括奥哈拉(John ohala)、麦迪森(Ian Maddieson)、基廷(Patricia Keating)这样的一流语音学家。赖氏一门的工作代表着语言语音学的三个分支:他本人的田野语音学,奥哈拉首创的实验音法学,麦迪森的音法类型学雏形。

1.奥哈拉和实验音法学

“实验音法学”(experimental phonology, ohala & Jaeger 1986)[63]或“实验室音法学”(laboratory phonology),是用实验语音学的方法来解决语言学问题,回答形式音系学对语音学的质疑。实验音法学在1980年代后期开始兴旺,会议组织过十多次,参与者不少,有语音学家,也有音系学家,但除了总目标一致外,大家研究的问题、方法很杂。

有一次我问ohala,experimental phonology 的诞生是否可以他编的那本experimental Phonology(1986)[63]的出版为标志。ohala 答道,那个词语是那时出现的,但那门研究应该与Ladefoged 七十年代就提倡的linguistic phonetics 类似。可见,“实验音法学”和“语言学语音学”是一套班子、两块牌子,两者内涵不同,但外延一致。近年来,这门学科发展迅速,对汉语的语音研究,包括一般语音学、方言和民族语研究、音位学和音系学、历史音韵学都有不可舍弃的重要意义,甚至对语法语义研究都有贡献,说它神通广大,并不为过。

2.类型学雏形

实验语音学不但解释音变,还解释音法共时分布:“今天的分布是昨天演变的结果”(朱晓农2006)[64]。如果类型学做得完备的话,演化研究将会走得更远。

麦迪森(Maddieson 1984)[65]根据良莠不齐的300 多个语言的记音材料做了首次大规模的统计,后扩大到500 多个语言(见马普所《世界语言结构地图》,2013)。他又协助赖福吉撰写出版了《世界语音》(1996)。这两项瞄准语音类型的研究,还没建立起类似林奈分类系统那样的音法类型学,还没辨认出元音、辅音、声调、发声态的类型。没类型当然谈不上类型学,所以说它还在雏形阶段。

最近几年,我们建立了声调类型学,于是声调演化学势如破竹,这是因为“如果分布有什么规律可言,那就一定服从演变的规律。因而共时的分布模式就为追踪历时演变提供了线索。他的成功大大刺激、推动了对语音现状的历史来源和广义物理原因的探讨,也因此大大推进了我们对语言的理解”(朱晓农2006)[64]。

(三)依赖数据:认识之三

1.科学研究的必要

语音学的第一期除了调查记音,还重视语音实验;到第二期,语音数据遭到排斥,让语音学很纠结。不过,这种情况到1990 年代后期有了改观(发展到后来则是矫枉过正了)。道理很简单:只要语言学家想要进行科学的研究,就必须遵循科学研究的范式①形式音系学家喜欢标榜自己做的是科学,但他们未分清形式科学和经验科学:形式科学指数学几何逻辑电脑程序等,它以自洽为起点要求兼终点目标;经验科学需要实证。形式语言学模仿形式科学,不过是一次不成功的尝试(朱晓农2006)[64]。。科研范式中最一般的要求就是量化。我的博士论文Shanghai Phonetics(1995/1999)[45]扉页引了开尔文勋爵(Lord Kelvin)如下的一段话:

我常说,如果你能把你所讨论的事物加以测量,并用数字表达,你就对它有所了解了。如果你无法把考察对象量化,那么你对它的知识就很肤浅,实在难以令人满意。

引完这段话,我是一脸严肃地加引了统计学家法兰克(Harry Frank)的话,进一步说明以防误解:

当然,即使是开尔文勋爵也不会说科学知识直接来自测量。建立并证实科学假说的关键在于把测量值进行比较。

没承想赖福吉晚年收山之作《语音数据分析》(Ladefoged 2003)[66]的题记所引也是开尔文勋爵的同一段话,不过,他不像我那么唯恐误导而加引法兰克,他则是引了他太太的一句话作为自嘲:

数字不过是科学家的防护罩。

赖太太是圈外人,却一语中的。这二十年来,愈造愈多的语音学家的个人防护罩造成数据至上的趋势,并要变成语音学整个学科的隔离罩,隔离开语言学——矫枉过正了。这才有后文我忧心忡忡的“认识之四”。

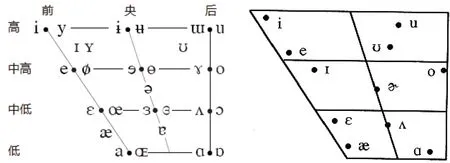

2.有效应用

轶事归轶事,现实研究的确有了转向。让我举一个简单的元音例子。元音一向是表达在一个四边形的生理空间中的(见图3 左)。这些元音还编了号,如i 是1 号元音,e 是2 号元音,u 是8 号等。后来在i 和e之间添加了英语的I,俗称“1 号半”元音,意思是它的舌位比i 低而比 e 高。其实,元音舌位一直很难确定,哪怕有X 光片。到了1999 年版的《国际语音协会手册》[62]中,美国英语的元音空间里I 处于e 之下(按照生理舌位图来理解,这就成了“2 号半”元音)。可见,这不是生理舌位图,而是声学空间图,参数用的是第一共振峰F1 和第二共振峰F2,“I 在e 下”表示的是前者的F1 值大于后者。

图3 [左]国际音标元音舌位图;[右]美国英语的单元音声学空间图(IPA 手册)

同一本《手册》中还有I 处于e 之上的(Hindi 语),或I 和e 处于同一高度的(德语),这说明国际音标现在只不过是个表示大致位置的符号,表示I 和e 是两个不同的音。至于谁在上谁在下,各自的语音性质如何,由声学数据决定。

这就是现在元音的量化表达方式,过去舌位定性比较困难,现在一定量,反倒简单了,而且也明确了。元音研究一直是语音学进展的一项重要标志。现代语音学的奠基石之一是十九世纪下半叶亥姆霍兹的共振管理论。此后,琼斯的定位元音cardinal Vowels,方特的元音声学理论,赖福吉提议的定量表达,赖福吉,尤其是朱晓农(2010,第10 章)[28]明确提出元音的音节成分(韵腹)的辅助定义,朱晓农(2010,第9 章)[28]关于松紧元音的辨识和元音的调音色彩和发声色彩的分类等,都标志着语音学理论的进展。

3.迷信:走向反面

随着语音软件的越来越强大而方便,越来越多的文章用实验数据来增强论证。这又引出另一个问题,有些研究太依赖甚至迷信实验数据。例如广东话中有没有介音,历来有分歧,有的研究人员利用实验语音学来证明广东话有w 介音。这实际上过分依赖了实验语音学,因为音位并不直接对应语音现实,且音位处理有多种可能性。还有的随意引用些数据图例就认为可以解决音韵学中的问题。因此,研究人员有必要懂得有关实验、测量、数据处理等工作中的原则、方法、程序问题。有两点必须强调:(1)语言实验工作必须做得系统而彻底,如果随意用一些语图,那么你想说明什么都是可能的,因为一个语言信号有无穷多种随机变异的物理形式;(2)再进一步,即使数据系统而彻底,它所能起到的也只是辅助性的旁证作用,而不是本证。

四、第四期:广义音法学(2010s—2020s)

(一)目标与宗旨

1.引言

最近十多年来,语音学进入一个新时期,认识论上从数据至上退而认为数据起不可或缺的辅助功能;学科进展可以“有你我式”的广义音法学的成型为标志,包括音法类型学、演化音法学以及结合两者的演化类型学。声调和发声态研究在诸如普适调型库、普适声素库、声调演化律、声调起因等方面出现了大爆发。

这一阶段的语音学是一种“语有、语治、语享”的“语言语音学”,属于广义的音法学。广义音法学包括传统的生理、声学、听感语音学,不过跟传统语音学不同的是,语言语音学是为狭义音法学或音法学(包括音系学、类型学、演化学)服务的语音学,它所选取的生理、声学、听感参数是与音法学相关的。有关音法学,请参阅我在《常熟理工学院学报》发表的文章《从语音数据到音法范畴:类型和演化观中的基本概念和认知范畴》(2022,以下简称《范畴》)[67]。本节内提一下《范畴》一文中未涉及的几点。

2.走向“有你我式”

“有你我式”,就是普遍性(universal)。现有的语音学框架具有鲜明的欧美特色,不够“有你我式”。“有你我式”的语音学框架应具有如下几项性质:

(1)排除时空限制的泛时音法学:不但能说明西方语言,还能说明亚非美澳语言;不但适用于共时研究,还适合历时研究。

(2)实验语音学和田野语音学的结合。调查和实验是语音学一开始就定下的两个方法取向,这也是所有对象有时空分布差异研究的常例。比如天文学、地质学、动植物学,首先是观察实例,然后用理论解释实例,用实验验证理论;有观察不及处,就用理论来拟合,用实验来验证。语音学也一样,首先要调查到底有些什么样的实例。这不是看低理论或实验,而是说语音的变异度或奇异性远远超出音系理论家或语音实验工作者的脑力所能想象的。这没有什么不可思议的,生活比小说更离奇——我也是调查了1500 个声调系统后才明白这一点的。这样的语音学就是充分贯彻第一期语音学所运用的田野调查和实验的方法取向,来解答甚至提出语言学中的问题,实现赵元任时代还不可能的学术理想。

(3)语音学以从属于、服从于、服务于音系学的姿态与音系学相结合,类似于实验物理学服务于理论物理学,后者不脱离前者。这一点今天来看是多此一说,但二三十年前在我求学成长的时代,音系学家普遍以为理论音系学可以独立于实验语音学之外,他们真以为形式语言学像形式逻辑或数学一样,可以脱离物理世界。有关这一点,下一小节有进一步论述。

3.为音法学服务的语音学

最近几年显示出一个新时期的降临,因为认识论上又有了转折:数据起的是不可或缺的辅助作用。音法学暨语言语音学趋向成熟,语音学的基本框架和语音单位都被重新定义。这个阶段的语音学重返语言学,但它不再是野心勃勃或霸气十足地去主导音系学,而是发展出音法类型学和演化音法学来自觉自动服务于音法学。套用一句名言就是:

of linguistics, by linguistics, and for linguistics. [语有、语治、语享]

这是一种属于语言学、服从语言学、为语言学服务的语音学(Zhu 2015)[2]。它的基本概念(如元音、辅音尤其是近音)也由此可以用音节成分来协同定义,而音系学/音韵学研究(不管是共时音系内部、还是跨音系、还是历时研究)也应该能在语音学基础上开展。

上文讲到,此前的语音学尽管越来越“科学”,却离语言学越来越远,它不关心也没能力解决语言研究中的问题。而赖福吉的语言语音学就是为了解决语言学的问题的,他临终前挂在网上的一篇未竟稿题目就是“How to relate phonetics to phonology?”(如何把语音学关联上音系学)他从1971 年提出语言语音学这个概念后,几乎整个学术生涯都是围绕着这个目标、沿着这条路向前进的。遗憾的是进展不算很理想,直到赖氏去世,语言语音学还未成型,也显得后继乏人。这当然怪不得语言语音学,也不能否定这一方向,而只说明关联两者的难度。这就回到我(朱晓农1987)[68]30 多年前所说的“事物的连续性对分类的离散性,事物的变动性对分类的静止性”的矛盾问题,表达得更现代一点:

两对永恒的“连散矛盾”:共时性质的连续性和认知范畴的离散性之间的矛盾,历时演化的连续性和阶段划分的离散性之间的矛盾。

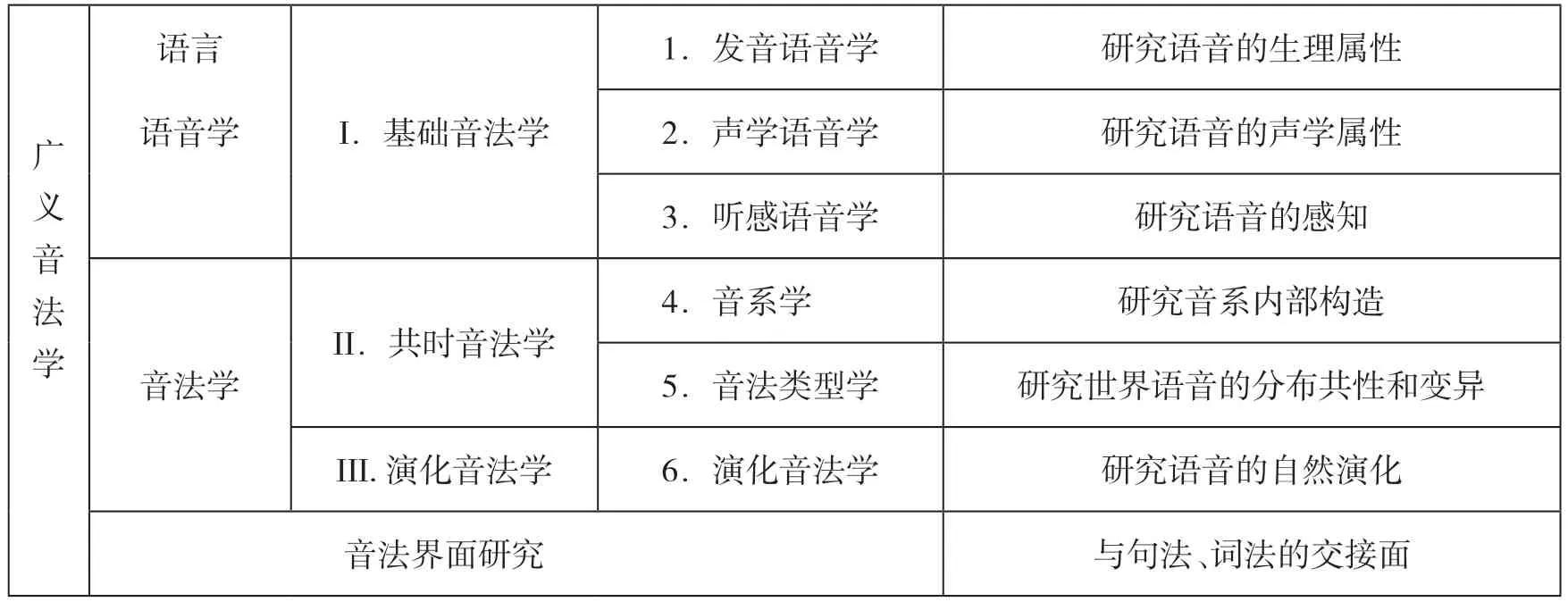

4.音法学:定义和范围

既然语音学要为音法学服务,我就不惮其烦把音法学的外延列表如下(表2),它融合了语音学、音系学和类型学,也融合了历时和共时,以统一的原理和方法来研究语言学中的语音问题。

表2 广义音法学分支

有关这一期的音法学简介,请参看《范畴》(朱晓农2022)[67]。下文谈一下这一期的认识论转变。

(二)数据辅助音法:认识之四

实验数据对于音法研究的重要性,实际上体现的是语音学和语言学的关系问题。上文已经呈现了三次更迭,本节是第四代认识:数据重要,但只起辅助作用;关键在于确立语言学范畴,语音数据对此起到的是不可或缺的辅助作用。下面结合几个语音问题来看一看。

1.朝鲜语软硬辅音的音法范畴

朝鲜语的软硬辅音是国际语音学界七十年来的大难题,这看上去是个语音学问题,但实际上是音法学问题。有关朝鲜语软硬辅音的语音数据很多,基于这些数据,国际语音学界却得出一连串的错误结论:

(1)“这是朝鲜语特色”——错1:吴语、湘语中也有类似现象。

(2)“这是辅音问题”——错2:不是光杆辅音问题,是音节结构中的辅音(声母)问题,处于韵尾时没有软硬问题;错3:不是单个音素问题,是整个音节的问题;错4:甚至不是音素问题,而是发声态问题。

(3)“这是软硬辅音问题。”——错5:“软/硬”是什么概念?语音学中无法定义,音系学内也无法找到它们的上位概念。那么它们是基本范畴吗?添设这么一对基本概念显得很奇怪。如果都不是,那就不过是无可奈何的标签。错6:这个标签更明显地表现在标音上:硬音加个星号,如*p,表示IPA 没法标写,语音学中无所属的无可奈何溢于言表;更要命的是,这个标签还标错了,硬音还不算太特别,软音才是需要标记的少见发声。错7:更一般地,把硬软当成辅音对立是一种只见其一的音位处理。实际上,此处的对立并不限于声母位置上的辅音,在音节层面同时有多种区别存在:辅音硬软、元音紧松、音高高低、发声态不同等。音位学碰到这种情况作用有限,弄不好还会误导。赵元任是音位学先锋,但他在收山之作中谈汉语音系学(1968: 18-54)[69],没有一个phoneme 字样,所以跟赵元任走没错。

(4)“这是语音学问题”——错8:这是音节音系学问题。半个多世纪以来发表的很多语音学文章(如Kim 1970[70]; Abberton 1972[71];Silva 1992,2006[72-73];Silverman & Jun 1994[74];Sohn 1998[75];Park 1999[76];cho 2002[77]),对软硬音的语音性质从生理、声学和听感等方面进行过深入研究。如硬爆音比起软爆音来:声道壁更紧张,呼吸肌力增长更快,成阻点接触面较大,成阻点后的气压较高,持阻时间较长,爆发能量较大,听感上更清脆,后接元音的基频较高(Hardcastle 1973[78];Kagaya 1974[79];Dart 1987[80];Lavoie 2000[81]);也有些发音人在硬爆音爆发之前会下降喉头,或用其他办法扩大喉上声腔(Dart 1987)[80]。而软爆音的VoT(约30-60 ms)要长于硬爆音(小于30 ms),软爆音的听感声学性质主要不是表现在声母辅音上,而是在韵母元音上。相比于软辅音,硬辅音后的元音音强较强,基频较高。

语音学是连续的物理量,这方面我们已经了解得很透彻;音法范畴是离散的认知范畴,这方面我们一无所知。这就是这么多年来软硬辅音问题没得到解决的原因所在。因此,重要的是如何把连续的物理量转换或音法化为语言学概念,也就是用声素系统中的弱送/弱弛/振声给朝鲜语的软音节定位,用张声/清不送为其硬音节定位。这样,软硬辅音这个长期存在的国际性难题就可在“有你我式”理论框架中得到解释(段海凤、朱晓农2018)[82],也可与其他语言中的类似发声态进行比较研究了。

打个比方,年龄是连续的生理量,但老年、青年、少年等是认知范畴。为什么17 岁11 个月29 天23 小时59 分59 秒是少年,过了滴答1 秒,就是青年了呢?——这靠的是外部标准(章婷、朱晓农2021)[83]。我们不用“17 岁11…59 秒”来认识事物人物,就像我们不用125 赫兹来认识声调、不用多少毫秒持阻段来认识软硬辅音一样。但我们可以用多少毫秒的VoT 来认识软塞音,因为我们在VoT 正值轴上定义了不送态(0~30 ms)、弱送态(30~60 ms)、送气态(>60 ms)。

2.声调:声学数据,听感范畴,普遍类型

声学数据是连续的,所以要到达离散的音法范畴还有一条鸿沟要跨越。但听感结果都是离散的,包括互补离散和交叉离散范畴(后者即过去说的有点矛盾的“连续感知范畴”),那是不是可以直接作为音法范畴呢?

可以,但有限。

声调范畴感知分先天能力和后天习得。现有研究分两类,一类由非声调语被试参与,考察的是平升降等曲线形状的“调形/拱形类”,这涉及音高感知的先天能力,与声调关系反而不大;另一类只有声调语被试,考察的是后天习得的、属于个别语言的调位类。调位也是音法范畴,但对我们的声调认识作用有限。

理想的音法范畴是类型学中的“种”(species)。章婷、朱晓农(2021)[83]考察并确定了兴化方言中的三种R 调的“感知类”,发现它们与具有跨语言普遍性的声调类型学中的调型(tonotype)(高升、前凹、央凹型)相对应。实验结果成功地打通了听感和类型学两个领域:初步证明从类型学角度划分的调型具有听感范畴基础,而普遍性的听感范畴对应类型学的“种”;还证明了“外标认知论”及其方法的可行性。

3.元音:声学数据加音节成分

元音是语音学的基本概念之一。其长期以来被广泛接受的是语音学定义:调音上舌面与被动器官有足够宽的通道,气流通过声道时没有阻碍,声学上不产生湍流,听感上没有噪声或摩擦感。这样的定义引出两个问题,一方面,它无法包括那些较紧的高位出顶元音,如微擦元音和舌尖元音ɿ;另一方面,它把没有湍流、具有纯元音性质的 j、w 排除出元音范畴,而归入辅音(近音)。所以,单单用语音数据是无法充要地定义元音的。

要解决这两个问题,就必须把元音进一步限制为在音节中作为韵腹,并且口腔内没有明显阻碍的音(朱晓农2010,第8 章)[28]。韵腹条件可以把不做韵腹的j、w 等音排除掉,“无明显口腔阻碍”则把鼻音、边音等排除掉,并且把微擦元音和舌尖元音包括进来。修正定义引进了韵腹这一音节音系学标准,相对于语音学概念“元音”而言,这是外部标准。但如果把问题倒过来从音节学角度看,元音是韵腹的语音实现,那么,原来的语音数据就是用来帮助定义音法概念的外部证据。

4.小结:“左一下,右一下”

有个政治家说,治国就像开飞机,左一下,右一下,就不偏不倚了。科学也差不多,四十年前我(朱晓农1983)[84]曾说过,寻找共性和特点有个交替律,就是共一阵,特一阵。语音学也是如此。语音学初起时是重视数据的;到第二期音系学发达了,数据却给排斥了;到第三期末,实验语音学重新抬头,我(还有赖福吉)借用开尔文勋爵的话大声疾呼定量的必要(Zhu 1995/1999[45];Ladefoged 2003[66];朱晓农2005[85]):“如果你无法把考察对象量化,那么你对它的知识就很肤浅。”一代人过去了,如今的语音数据铺天盖地,大有依赖声学数据来划定作为感知范畴的语音概念的趋势。所以我掉过头来强调定性的重要性:

从语音数据到听感范畴,说起来是短短半句话,认知上是高高万仞山!

语音学中这样三番四复的认识,也许有人会说这些不都是谈方法吗,怎么是认识论呢?是方法,但我是从认识论角度来谈哪种方法或哪些材料是可靠知识的来源,而这,恰恰是认识论的中心议题。总之,目前的结论可以借用一句五十年前常用的话:要数据,不唯数据,重在音法范畴。

(三)演化类型学

《范畴》一文介绍了共时的音法类型学和历时的演化音法学。音法学旨在打通共、历,所以在研究中结合两者,使用泛时的演化类型学方法。下面简单介绍一下他的方法和取得的成绩。

1.普适声素库

《范畴》[67]介绍了普适调型库,它的建构基于两项前提成果,一是音高上辨认出纯低调,二是发声态上发现了普适声素库。可以说,演化类型学的开端,就是以建构发声态类型系统(2006,2009)[86,48]为标志的。

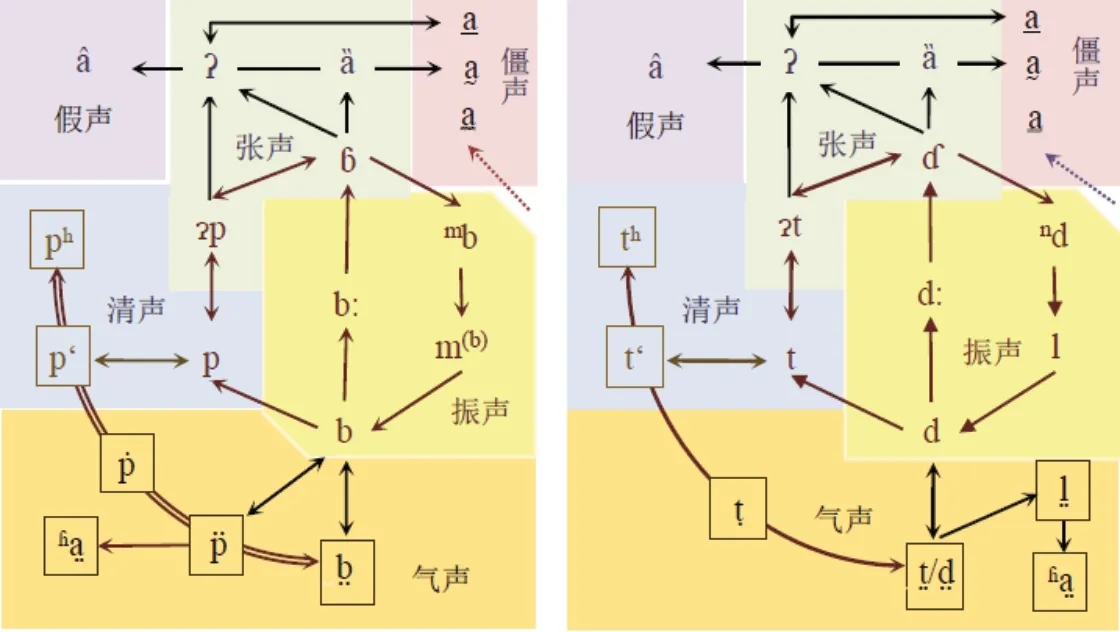

发声态分六类14 种,再加三种超发声态,构成一个普适声素库。声素是音法学的发声单位。表3 中,六类发声态可以定义三个声域,进而为描写所有声调的分域四度制提供了经验基础。

声素系统在现有的语音学和音系学中是空门。现有的语音学只能应付表3 第5、6、8 三种发声态,偶尔也勉强能处理VoT 体制外的浊送气(No. 11)。说它是体制外,是因为VoT 只能处理清送气、清不送气、带声三种最常见的情况,无法应付浊送气;说它勉强也能处理,是因为在带声性和送气性两个参数下可以把这四种发声态排成两两平行的关系。但我们现在知道,不存在这样的两两平行格局,这是一种削足适履的扭曲事实(朱晓农2018)[5]。因为(1)清声p/ph和常态振声b 属于清冽嗓音,而浊送气bʱ属于浑浊的非清洌嗓音,它跟弛声、弱弛同属气声类;(2)清声分清送、弱送和不送三小类,振声不分类。

发声这个困惑了语言学界半个多世纪的涉及语音学和音法学基本框架的系统性难题,在尝试了二十多年后总算拼出一个完整图案。最早是我在做博士论文时(1990-1994),为处理上海话的阴阳调,提出以发声态(清声vs 气声)定义的分域概念。原地踏步十年后,《论分域四度标调制》(2006)[86]尝试性地提出了一个发声态系统,那时还有“全紧声”这么个概念(后来分解为假声和张声)。这以后开展了大规模的田野调查,事情突然就变得容易了——“一力降十会”,那是我当时的感觉:在泰山压顶的材料碾压下,什么华山论剑都是花拳绣腿。不过别误会了,以为这就材料称大王了。不是的,一力降了十会后就得有一套更好的理论去驾驭材料。从语音材料到音法概念,在认知上要翻越一座比泰山更高更高的山。

普适声素库的构建引起了连锁反应:改进了辅音分类,产生了新的声调模型,重构了音节,并最终重塑了语音学架构。这些问题近年来我已加以完整论述(朱晓农2018;Zhu 2015)[5,2]。

2.两种演化比较法

研究音法演化所用的演化比较法包括两种:内部变异比较法和外部格局比较法。我们从研究较为充分的声调演化,可把音法演化研究的总体操作步骤总结如下:(1)从小范围的同源语言(如邻近各县的同区方言)中选出同源词(同古调类)。(2)测量基频:a)测量中发现的变异,可运用内部比较法探索潜在的演化方向;b)取主流变体进行归一化。(3)根据听感,并辅以声学数据,在普适调型库中确定调型,并表达在分域四度框架中。(4)找出系统对应(同一声调的调型对应)并列成表——这是建立区域类型学的重要一步。(5)历史探源:a)对每一项对应,在祖语中构拟一个能合理地发展成现在各子语中的音(由于年代不远并且调型有限,就选取现有的某个调型);b)据此决定现代某个词的古形式(何种调型在先);c)再确定祖语音系、音韵组合规则(早期调型格局)。(6)尽可能远地探索演化轨迹,凡自然演化,均有音理可言,都会形成演化链,甚至演化环。(7)凡不在演化链上的突变,考虑各种选择因素:音系调整、社会因素、语言接触、书面语影响的强制音变,等等。

演化比较法是综合了历史比较法、实验语音学、变异理论、音法类型学的方法。其基本假设是先假定一个区域内相似的方言具有共同的来源,它们演化到今天有各种变化结果或变定形态。变定的主要原因取决于自然音变原理,同时也有其他原因(音系调整、接触、社会因素、强制因素)。自然演化的大势可以在区域内的共时变定形态中探求。这些共时形态可以看作是演化的不同阶段,把这些重建的阶段用箭头连接起来就可以看出自然演化的趋势。如果区域内的演化结果能被所发现的演化大势解释,那么其他因素可以忽略不计;若演化速率突出,可考察它们所起的促进或阻碍作用;如果有偏离大势甚至反转的情况出现,这就值得发掘接触等其他因素的影响机制。

外部格局比较法比较的是局部区域内相邻方言变定的结果。它的基本出发点与历史比较法相同,不同之处在于,历史比较法是一个一个音地构拟,但外部法注重系统的、相关联的、成模式的变化,因此重建的是一个系统(例见张静芬、朱晓农2017)[87]。

内部变异比较法是一种新方法,是本语言系统内的比较法,它比较的是某个声/音的随机变异。在一个语言内,我们可以看到某个字有不计其数的人际、字际、场合、风格差异。这种共时变异ohala(1989)[88]看作是“迷你音变”,是历史音变的来源。这也是Labov(1975, 1994)[89-90]所说的从变化的语言探测语言的变化。如果共时变异在词汇和人群中扩散开而最终被整个社团接受,音变由此而完成(Wang 1977)[37],例如海南闽南语的内爆音;如果没有扩散开去,那么共时变异就可能长期存在,如潮汕漳泉闽南话的内爆音(潮州例见朱晓农、洪英2010[91],汕头例见朱晓农、刘泽民、徐馥琼2009[92],漳泉例见朱晓农2012[93]12-13)。

3.语音的循环演化

(1)声调是怎么循环演化的?

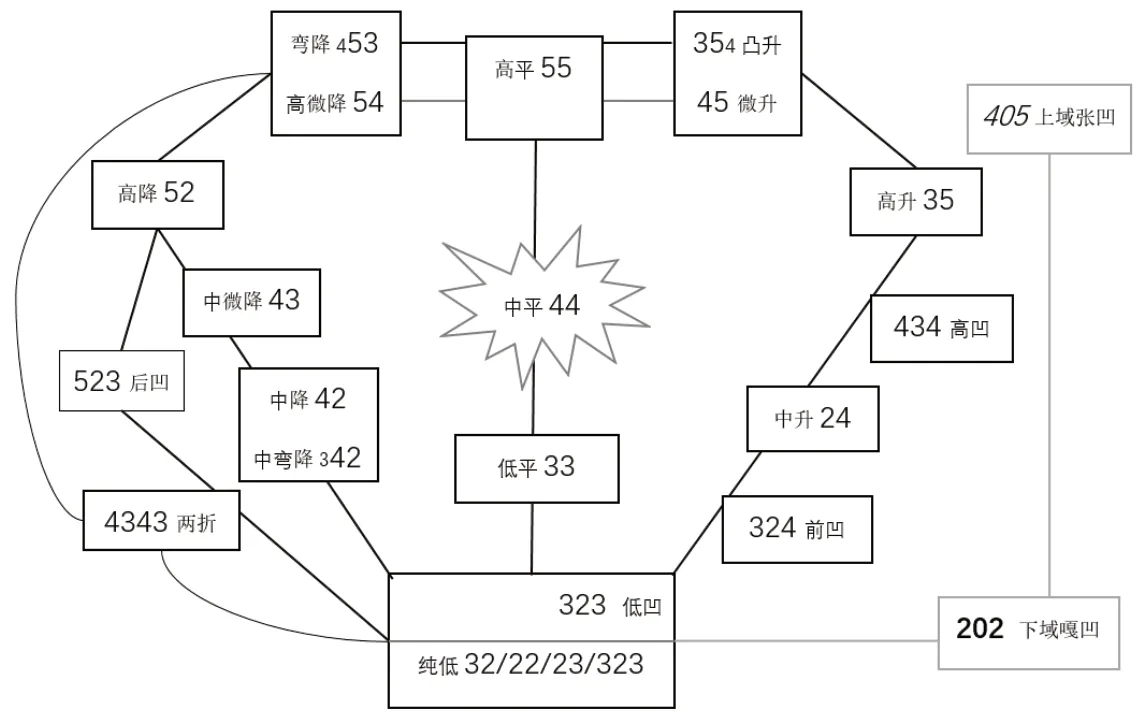

把外部类型比较法运用于泰语(朱晓农、林晴、趴差桠2015)[6]、梅州客语(朱晓农、李菲2016)[94]、惠普闽语(张静芬、朱晓农2018)[95]等得到的发现,可总结出降升平低凹五种拱形的五大演化律,前两条是循环的,后三条的变化结果会汇入前两个环(图4)。

图4 五大声调链移律

R1:顺(时针)环{32>42>52>55>45>35>24>23/323/32}

R2:逆环{64>52>42>32/323>24>35>45>55}

R3:平调链{66>55>44>33>22/32/323}(偶尔反向高化)

R4:中平辐射网{44<>45/34/24/54/43/42}

R5:凹调链{52<>52 或 <>3232<>323}

这五大演化律可以用来解释语音上和地理上都是连续分布的共时声调差异情況,可以用来推测各音系声调变化所在的阶段,重建常观时间尺度的演化,并预测演化趋势,还可以为方言划分区片提供系统性标准。

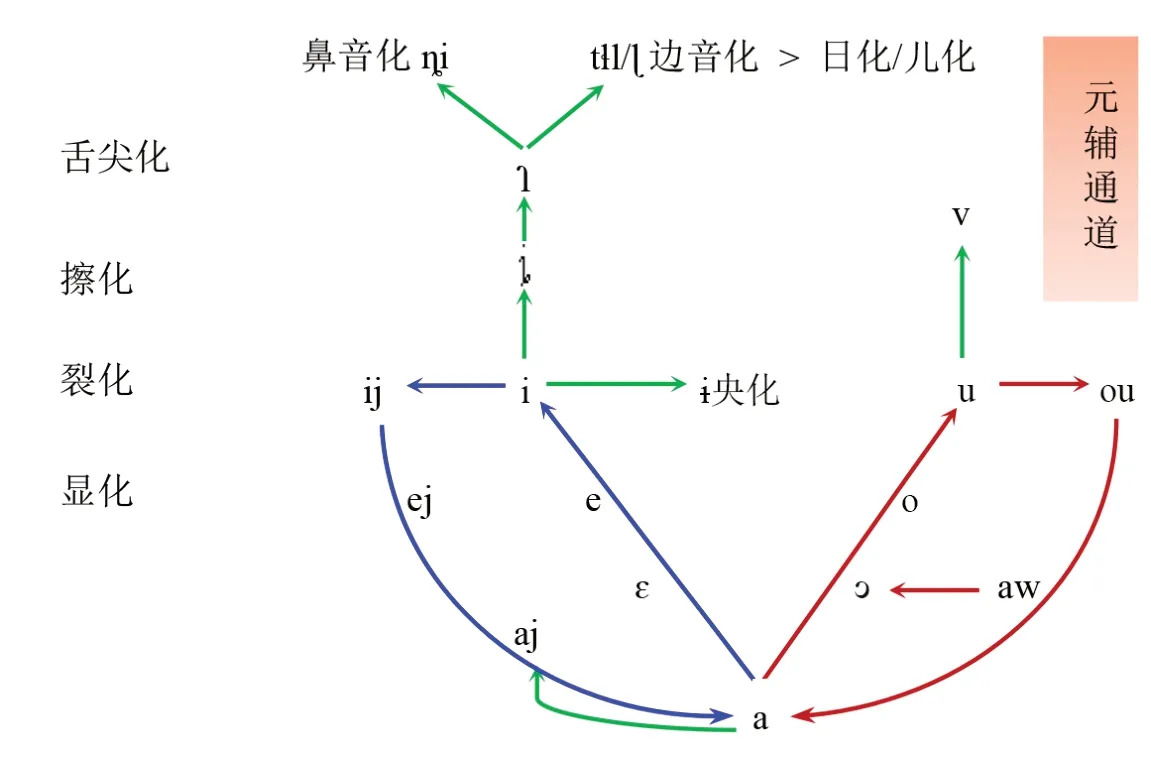

(2)元音是怎么循环演化的?

元音链式演化主要有前、后两个圈,以及包括四种高顶出位在内的元辅通道(元音~近音~响音~振擦音)。这两个演化圈是根据朱晓农(2004, 2005)[96-97]的四种汉语元音演变连接而构建的。前元音演化圈(后圈类似),约定一个假设起点a,然后1)链移高化到i,2)出位裂化为ij,3)再一路复元音显化到aj,4)最后听者不足改正变为a。(图5)

图5 前/后演化圈和高顶出位

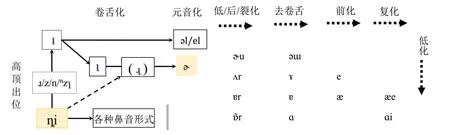

元辅通道是个新概念,它打通了元辅音的演化,把四种元音高顶出位(朱晓农2004)[96]和擦化/舌尖化/边音化/日化过程连接了起来。高顶出位到边擦音tɬ、边音l,就跟日化/儿音演化连起来了,这涉及元音、响音和个别振声擦音(朱晓农、焦妮娜 2006,见图6)[98]。

图6 儿化过程(l ɻ 都自成音节)

(3)辅音是怎么循环演化的?

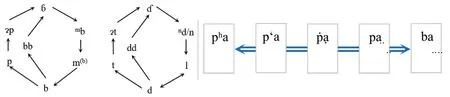

辅音链式演化主要有清振内爆鼻音圈,以及送气气化来回链,都和发声态相关,不是纯粹的辅音变化。清振演化圈见于吴语、闽语、侗台语(朱晓农、寸熙2006)[99]。

图7 左显示了长振声bb/dd(ohala 1997)[100]或张声ɂp/ɂt(Kagaya 1974)[79]在语音学上都可能变为内爆音ɓ/ɗ,然后通过鼻/边音再变回振声b/d。

图7 [左]清振圈(清振内爆鼻音演化圈);[右]气气链(送气-气化双向演化链)

顺便说一下,有一种流行但错误的观点,认为清送气引发低调,导致“次清分调”。次清和低调在侗吴赣语中构成历时对应,但送气态不是引发低调的直接原因。从音理上说,送气反而会提高基频,事实也是如此(泰语例见Abramson 1962[105],朝鲜语例见Silva 2006[73])。吴赣侗语中出现的次清声母字的调值低于全清,原因在于时间错配:后接元音提前振动反向侵入送气段,造成气化元音(即清音浊化),而气化元音会降低音高(详见朱晓农、韦名应、王俊芳2016)[104]。

图7 的两个循环音变可以打通,不过这主要是发声态演变,见下节。

(4)发声态的互相演化

严格说起来,图7 的清振圈中只有右侧涉及响音的可以算是辅音演化,其余全是声素(发声态和超发声态时长)演化。六大类发声态之间可以互通演化,详见朱晓农(2022)[67]。

六类发声态(假张清振气僵)之间的转化,除了上一小节辅音循环演化中谈到的较常见的清振内爆和送气气声演变外,另三类较少成为音位的发声态(假张僵)也参与其内。图8 中央清振六边形中内爆ɓ 和前喉塞ɂp 本身就属于张声,与本类中的喉塞张声ʔ和张裂声ȁ 之间的交替是很小的内部变化。张声和假声的互为变体在湘语中早就观察到了(彭建国、朱晓农 2010)[107]。喉塞与喉堵、张裂声和嘎裂声之间的交替在闽南话(朱晓农、洪英2009[108];张静芬、朱晓农2018[95])、客家话(李菲、朱晓农,即出)、拉祜语(朱晓农、刘劲荣、洪英2011)[109]中也是很早就观察到的。内爆音、喉塞、张裂声的交替则刚发现于海南回辉话(寸熙、朱晓农2017)[110]。僵声区右下有条虚线箭头,它表示任何发声态如果音高足够低,都可能变为僵声。

图8 发声态演化网(据朱晓农2017)[106]

清振圈和气气链这两个循环音变可以打通,即清冽声和气声可以交替,它们之间有三条通道,见图8。一条上通道或“清通道”:,这是不送态和弱送态之间的转化,实例见湘语(朱晓农2010)[111]、闽北(田野材料,未发表);两条下通道或“浊通道”:,这是振声和浊气态或弛声之间的共时变异,实例见湘语(朱晓农、邹晓玲2017)[112]、北部赣语(王彩豫、朱晓农2015)[103]。

4.自然音变的原因是什么?

(1)犯错:最大的驱动力

从大部分情况来看,自然音变源于犯错——说错,说错,说错……最终积非成是。当然,改错归正的更多。

所谓“说错”,从演化角度看,就是产生各种变异,条件变异或自由变异。变异本身不能说是犯错。条件变异是协同发音,自由或随机变异是自然现象。但从结果来说,变异最终可能会偏离原先的标准发音,从而引发音变,就像基因传播中的拷贝错误一样,从这个角度来说,算是犯错。

导致说错的多种原因中,最常见的一种也许就是“时间错配”(mis-timing),清音化浊即为其例,按说应该送气完了再发元音,但结果是声带提前振动,元音段反向侵入送气段,造成了气化元音:pʰa>a。由时间错配引发的音变是说者启动的音变。说错的另一个源头是听错:听错了,完了跟着说错。听错的原因当然很多,听力上的,理解上的,环境干扰等等,还有一个是目前在大规模发生的人口流动,接触交流多的地方容易发生听错说错。还有一种是“改错”(过分改正、不足改正),主要跟听感启动的音变相关。有关说者/听者启动,可参看朱晓农(2004)[96]。

(2)最大区别准则和省力准则

声调三大链移(顺环、逆环、平调链)中有两条一般规则(最大区别度原则和省力原则)在起作用。对于升降调来说,最大区别表现为纯低调通道转换和升降调显化规则:凡到达纯低调 |22| 处的都可能产生低降或低升变体{32/23},由“升降调显化规则”(即一度升降显化为二度)向中降{42}或中升{24}变去。如果调系里原来有中降或中升,则可能引发顺/逆环音变。

高平{55}最容易出现,是因为它的区别度最大,符合最大区别度准则。但高平调也容易变动,这是因为维持高平要花费较大精力,出于省力准则,{55}容易低化为{44}进入高平低化链,或自然下倾为{54/53}等。

(3)辅音突变:特征替换

对于连续分布的音如元音、声调,自然音变一般是一个音逐渐过渡到另一个音:A>B。但对于一些不连续的辅音突变,大部分情况下经历的是一个特征替换过程:

AB > BA > B

即有一个A 音,带有一个伴随特征B,后来这个B 逐渐壮大,喧宾夺主,反倒成了主要特征,而A 则降为伴随特征,最后A 逐渐失落,A 变为B 就是这样很自然地替换过去了。这种喧宾夺主的过程就是一个自然变异中某个共现特征被加强、放大,并被选择的过程。而结果就是一个犯错累积:应该A 强B 弱啊,却错误地发成和/或理解成B 强A 弱了。

声调的产生就是这么进行的:先是发声态作为主要特征,音高是伴随特征;后来音高成了主要特征,发声态降为次要特征——声调就此产生;然后发声态成为羡余特征而逐渐消失(朱晓农2009,2019)[113-114]。例如早期中古阳调字是带气声(记为B)的浊音字(带声为可选项),气声一般是低调(记为L):BL> LB>L。又如入声-p/t/k 尾经喉塞尾而消失也是这样进行的,如:-pɂ >-ɂp>ʔp>ʔ。

5.小结

演化类型学的理论和方法有两个关键词——“变异”和“实证”,体现在下面的信条中:

(1)共时内部变异:“从变化中的语言研究语言的变化”拉波夫;“音变源自共时变异”奥哈拉。

(2)实验和观察证据:“实验室重现历史音变”奥哈拉;“语音之奇,远非人脑所能想象”竹子(仿造福尔摩斯“Lifeis infinitely stranger than anything which the mind of man could invent”)。

演化类型学以实验语音学为工具来描写音系的内部特征及其变异,比较跨语言分布特征,考察类型共性,并以此为出发点,预测音法类型的演化之道。

演化类型学在国内外都还处于草创阶段,各种方法、各种路向都有尝试。本文和《范畴》[67]所讨论的演化类型学从认识论到方法论,都相对比较完整。近年来,演化类型学进展神速,发现了如此之多以往闻所未闻的共时音法类型和演化类型,验证并从音理上解释了很多历时对应,揭示出以往被忽视和意想不到的跨语言音法共性,包括类型分布和自然变异,从而大大丰富了一般语音学。可以说,赖福吉那本原本世界通用的《语音学教程》,现在需要增加一倍篇幅才够通用。演化类型学在历史重建上的成功,演化认识论(《范畴》)和演化链环的发现使得预测成为可能,也使得语音学第一次敢于提出如下哲学性终极问题:

语音是什么?它从哪里来?它往哪里去?

五、结语

近20 年前我写过一篇关于实验语音学的综述文(2005)[115],现在对照来看,恍若隔世。本文写到最后,突然意识到并非恍若,的确隔世:那时正是第三期末刚要过渡到第四期,发声态和声调成果正蓄势而发。

语音学经历的四个时期,划分的标准主要是认识论。语音学在1880 年代刚出现时就是为语言教学和语言描写服务的,遵循的是实地调查和语音实验两大方法取向。从认识论上说,实验数据被认为是可靠知识的来源。实验语音学在1940 年代正式登场,这是第二期的开始。此后几十年间,它在语言学外发展出很多交叉学科,但在语言学内大受排挤。从认识论来看,语音数据被认为是无用或无关的。第三期从1990 年代开始,语言语音学和相关的实验音法学重新强调实验,电脑的进步使得实验语音学大普及,认识论上走向依赖语音数据。最近十年来,认识论再次转向,认为实验数据有用,但起辅助作用,关键的是认知范畴。语言语音学应隶属语言学、服从语言学、服务语言学,为语言学范畴的确立提供证据。

语音学的概念是在欧洲语音研究基础上建立,并为认识欧洲及同类语音服务的,这从国际音标图的编排可以看出端倪。国际音标图中的辅音符号分好几张表,缺乏“有你我式”的统一考虑。例如:(1)同一个格子里挤进欧洲语言常见的清不送气和带声,而汉藏语常见的清送气放到了附加符号中;(2)欧洲语言常见的龈腭ʃ 在正表中,而汉藏语常见的ɕ 在“其他符号”中;(3)欧洲语言少见而汉藏语常见的塞擦音不见于图表。至于超音段和附加符号部分则章法大乱。这是因为声调对于国外的语音学来说太“异国腔调”,发声态更是遥不可及,至于声调兼有发声态的音系,那是以往语音学的盲区。

所以,要建立一种“有你我式”的语音学,就得全面了解分布在亚洲东/南部和非洲的中/西部的有平仄声调或/和有发声态的语言。近年来,我们在中国大陆进行的田野语音调查揭示了很多新现象,并由此发展出一个更为一般的语音学基本框架,它包括完整的声素系统和声调类型系统。只有这样,我们才能认识处理亚非美洲声调语和发声语。在这些具有复杂喉头发声活动的音系中,元音会跟声调、发声态互动,以产生复杂的元音系统;辅音也会跟喉头发声活动互动,产生像浊送气、内爆音这样的塞音。总之,这个新的理论框架对于语音学和演化音法学来说是不可或缺的。

科学研究要解决两对永恒的矛盾:“事物的连续性对分类的离散性,事物的变动性对分类的静止性”(朱晓农1987)[68]。分类的离散性和静止性体现为认知范畴。第四期的语言语音学或广义音法学中的类型学是用来解决第一对矛盾的,而演化学是解决第二对矛盾的。