人工生态浮岛对明渠流水动力特性的影响研究

李 仟,孟 明,轩晓博,阮 翔,周雯晶

(1.黄河勘测规划设计研究院有限公司,河南 郑州 450003;2.水利部黄河流域水治理与水安全重点实验室(筹),河南 郑州 450003;3.河南省城市水资源环境工程技术研究中心,河南 郑州 450003)

0 引言

人工生态浮岛是以可漂浮材料作为漂浮载体,在其上种植水生植物或改良的陆生植物,用于污染水体的水质净化和生态修复的漂浮结构,由浮岛植物、浮岛平台、固定系统组成[1]。生态浮岛不仅能够净化水质修复水环境,还具有提供动植物生长环境、改善水体景观、消浪护岸等综合作用[2-3],在河道生态修复与水环境治理工程中得到了广泛的应用[4-5]。

目前关于人工生态浮岛的研究大都关注了其水质净化和污水处理能力[6-7]。人工生态浮岛净化水质、修复营养化水体是一个植物和微生物相互协同作用的复杂过程,通常认为其净化水质的机理主要有[8-9]:植物本身对氮磷等营养盐的吸收富集,植物发达根系的物理吸附和沉淀,根系中微生物的吸收降解,根系泌氧,浮岛的遮光克藻作用,水生生物吸收或填料的吸附作用。人工生态浮岛通过水面的漂浮体和水中的植被根系影响水流结构,改变了明渠原有的流速分布和紊动特性。近年来已有一些研究从水动力学的角度分析人工生态浮岛对水流结构的影响,关注含生态浮岛的明渠水流的时均流速分布和紊动特性。Rao L et al.(2014)[10]研究了不同流速、浮岛覆盖度、布置位置对含浮岛明渠水流结构的影响,认为浮岛的覆盖度不宜过大,且需将浮岛布置在尽量远离河岸的位置。Yu et al.(2019)[11]采用圆形玻璃棒和玻璃板来模拟生态浮岛结构,基于实测数据提出了三层模型来描述充分发展状态的纵向流速垂向分布规律。Li et al.(2019)[12]将生态浮岛水流分为上部的植被区和下部的无植被区,建立了纵向流速和雷诺应力的垂向分布解析模型。总体来讲,对人工生态浮岛的研究多集中于水质净化方面,而针对其水动力特性的研究还较少,尤其是含生态浮岛的明渠水流的时均流速分布和紊动特性方面的研究,还处于起步阶段,相关理论体系尚未成熟。

在河道修复工程中,通常将生态浮岛以块状或圆形状布置在河道不同位置,形成不连续分布的浮岛结构。浮岛沿程的不均匀分布,使得水流在纵向上不再为均匀流,浮岛区域与其上下游的水流结构有很大差异,时均流速和紊动特性沿程不断变化,进而影响生态浮岛的水质处理与水体生态修复。本文为了研究不连续分布浮岛结构对明渠水流水动力特性的影响,在实验室内开展试验,研究了浮岛结构对其上下游水流结构的影响,分析了水流平均流速及紊动特性的沿程变化规律,可以为河道生态修复与水环境治理工程提供科学依据与理论指导。

1 试验研究

试验在矩形顺直循环玻璃水槽中进行,水槽长15m,宽0.6m。水槽进水口处设有稳流装置,保证入流的平稳,水槽出口处通过尾门调节水深,采用阀门和流量计对流量进行控制和计量。试验所用浮岛结构长宽均为60cm,采用泡沫板和圆木棒来模拟人工生态浮岛,其中泡沫板模拟浮体结构,在泡沫板上打孔并插上刚性圆木棒来模拟浮岛植物的水下根区。泡沫板厚度为3cm,圆木棒直径D为0.4cm,侵入水体的木棒高度为hf=11cm,木棒线性布置,纵向间距和横向间距均为4cm。

采用ADV对水流的三维流速进行测量,得到的流速数据(u,v,w)分别对应纵向、横向及垂向瞬时流速。在浮岛上切割出适当大小的孔隙,试验中ADV探头可透过孔隙放入水中并沿垂向自由移动。浮岛及流速测线布置如图1所示,定义x方向为水流方向,y方向为横向,z方向为垂向,设浮岛覆盖区域前缘为x=0。在浮岛上游140cm范围内布置4条流速垂向测线,在浮岛区布置4条测线,在浮岛下游350cm范围内布置7条垂向测线。在每条流速测线上布置多个测点,测点垂向间距为0.5~1cm。三组工况的流量Q=12L/s,水深H=20cm。

图1 浮岛及流速测线布置图

2 时均流速分析

对于连续分布的浮岛水流,Ai et al.(2020)[13]将其分为上游调整区、分流区、剪切层发展区和充分发展区。而长度有限的单个浮岛结构,与连续的浮岛结构有很大的不同,水流在浮岛覆盖区域得不到充分发展便进入下游无浮岛区域。Tseung et al.(2016)[14]通过水槽试验和数值模拟的方法研究了有限长度漂浮冠层水流,并将其沿程分为上游调整区、过渡区和尾流区。基于以上的研究,本文将单个浮岛结构水流沿纵向分为上游影响区、浮岛区和下游影响区。上游影响区为位于浮岛上游且受浮岛结构影响的区域;浮岛区即浮岛覆盖的水流区域;下游影响区为位于浮岛下游且受其影响的区域。上游影响区、浮岛区、下游影响区长度分别用Lu、Lf和Ld表示。同时为了便于分析,将水流在垂向上分为浮岛层(z/hg>1)和间隙层(z/hg<1)两部分。

2.1 纵向流速

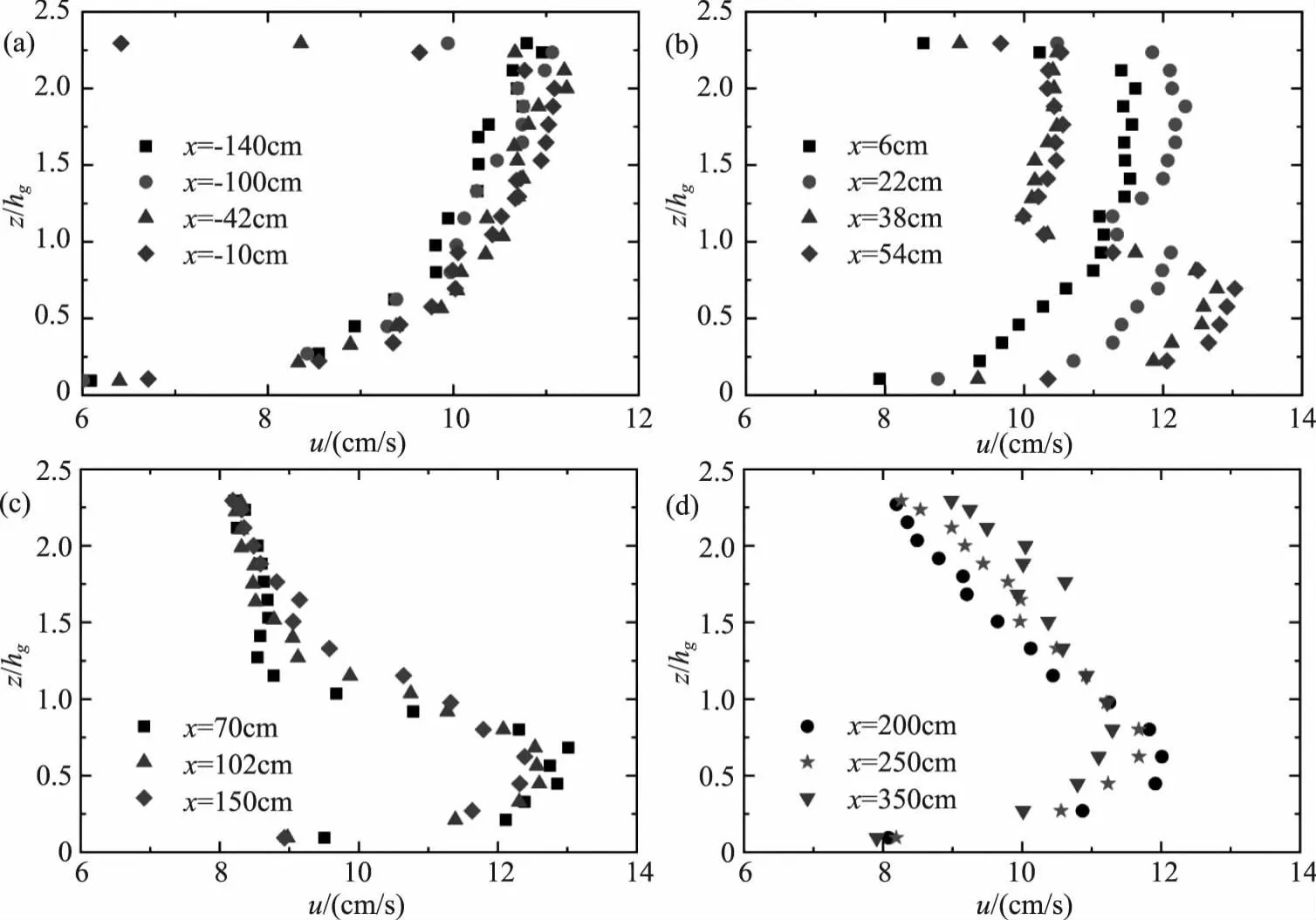

图2为试验得到的不同位置处的纵向流速的垂向分布情况,可以看出,在远离浮岛的上游处(x=-140cm),流速近似为明渠流的对数分布,表明此处尚未受浮岛结构的影响。自x=-100cm处开始,水流受到下游浮岛结构的影响,靠近水面处的流速迅速减小,且越接近浮岛区,流速减小的程度越大。进入浮岛区后,大量水流由上部的浮岛层向下部的间隙层转移,间隙层流速沿程不断增大,而浮岛层流速则沿程先增大后减小,流速在垂向上呈现出先增大后减小的分布规律。在下游影响区,水流开始恢复,表现为浮岛层的流速沿程增大,而间隙层的流速沿程减小;流速的垂向分布由浮岛水流中先增大后减小逐渐向明渠流的对数分布规律过渡。受试验条件所限,测量的最末端断面x=350cm处仍属于浮岛的下游影响范围,流速尚未完全恢复至明渠流的对数分布,因此可以断定本试验的下游影响区长度大于2.9m,即Ld>4.83Lf。

图2 不同纵向位置的流速垂向分布(a)上游影响区(b)浮岛区(c)(d)均位于下游影响区

图3为深度平均纵向流速的沿程变化,图中采用深度平均流速Ud对浮岛层深度平均流速uf和间隙层深度平均流速ug进行无量纲化,采用浮岛长度Lf对纵坐标x进行无量纲化,图中虚线表示浮岛区的上下游边界。可以看出,浮岛层深度平均流速在上游影响区和浮岛区均沿程减小,在下游影响区则沿程增大;间隙层深度平均流速则与之相反,在浮岛区及其上游沿程增大,在下游则逐渐减小。受浮岛结构的影响,浮岛层和间隙层流速的相对大小沿程不断变化:在远离浮岛的上游处,浮岛层流速uf大于间隙层流速ug,两者的比值uf/ug约为1.19;在上游影响区,随着浮岛层流速的减小和间隙层流速的增大,uf/ug沿程不断减小;在浮岛区中部约为x=28cm处,uf/ug=1;之后流速比值uf/ug继续沿程减小,在x=70cm处,达到最小值uf/ug=0.74;此后随着uf的沿程增大和ug的沿程减小,uf/ug开始增大,在下游影响区的某一位置处,浮岛层流速uf将再次增大到与间隙层流速ug相等,根据现有数据可以推测该位置约为x=380~400cm处。

图3 深度平均流速的沿程变化

目前关于上游影响区的长度尚没有一致的研究结论。Rominger and Nepf(2011)[15]研究发现,挺水植被水流中的上游影响区长度与植被密度无关,与植被宽度成正比,约为植被宽度的2倍;Tseung et al.(2016)[14]认为漂浮冠层水流中上游影响区长度约为漂浮冠层长度的1.09倍;Ai et al.(2020)[13]则认为浮岛水流中上游影响区的长度为水深的2倍。由图3可以得出,本试验中实测的上游影响区的长度Lu≈1.67Lf。

本试验虽未实测出下游影响区长度Ld值,但基于图3中流速沿程变化的实测数据,可以推断出该区域的长度约为460~480cm,即下游影响区的长度Ld=7.7Lf-8.1Lf。Tseung et al.(2016)[14]认为漂浮冠层对下游的影响区域为尾流区,并将其分为稳定尾流区和速度恢复区,研究发现尾流区长度与冠层单元密度无关,约为漂浮冠层长度的7—8倍;Liu et al.(2019)[16]通过试验发现生态浮岛的下游影响区长度通常为浮岛结构长度的6.5—7.5倍,可见本文的结论与前人的研究结果较为吻合。

2.2 垂向流速

浮岛结构的存在,使得水流由浮岛层向间隙层转移,因此有必要研究垂向流速的分布规律。图4为不同纵向位置垂向流速w的垂向分布情况。由实测流速分布可以看出,在浮岛区,垂向流速沿垂向先增大后减小,在浮岛底部达到最大值,x越大,垂向流速值越小,这与Tseung et al.(2016)[14]在有限长度的漂浮冠层下的研究结论一致。

图4 不同纵向位置垂向流速的垂向分布(a)浮岛区(b)上游影响区与下游影响区

在上游影响区和下游影响区,垂向流速沿垂向没有太大变化,且垂向流速值明显小于浮岛区,x=-10cm处和x=70cm处的深度平均垂向流速值分别为x=38cm处的48%和36%。在上游影响区,x=-100cm位置的垂向流速小于x=-10cm处垂向流速;在下游影响区,x=-250cm位置的垂向流速小于x=70cm处的垂向流速值,说明越靠近浮岛区垂向流速越大。

3 紊动特性分析

3.1 雷诺应力

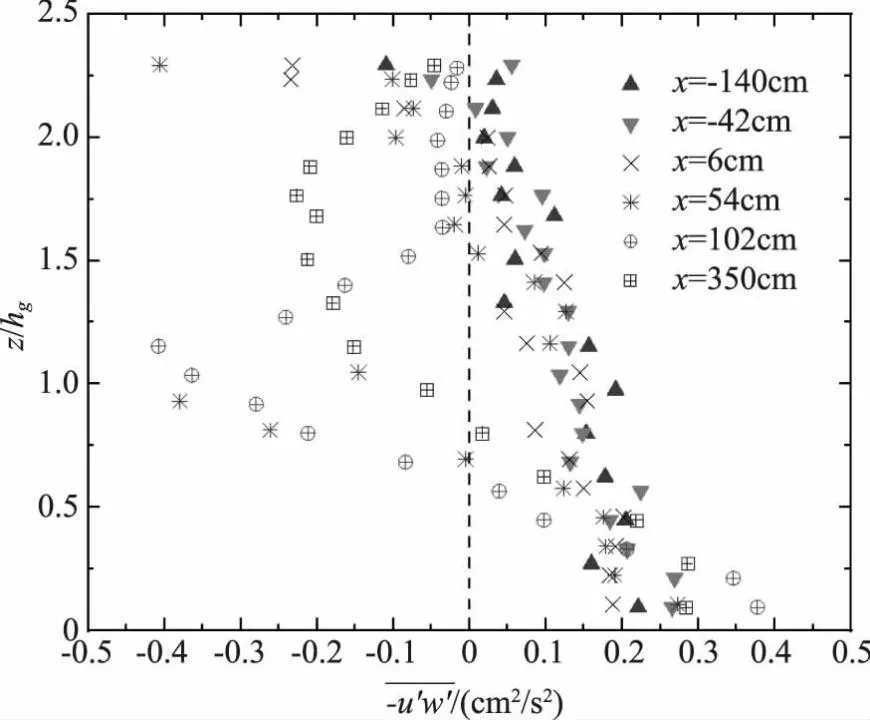

图5展示了不同纵向位置雷诺应力的垂向分布情况。可以看出,在上游影响区,雷诺应力沿垂向近似线性减小,在河床底部最大,在水面处近似为零;在下游影响区,则呈现出与充分发展的浮岛水流的类似规律,在间隙层近似为线性分布,极大值分别出现在河床处和浮岛底部,两者符号相反,在浮岛层则近似为指数分布;在浮岛区,则表现为由上游向下游过渡的分布规律。

图5 不同纵向位置雷诺应力的垂向分布

3.2 紊动强度

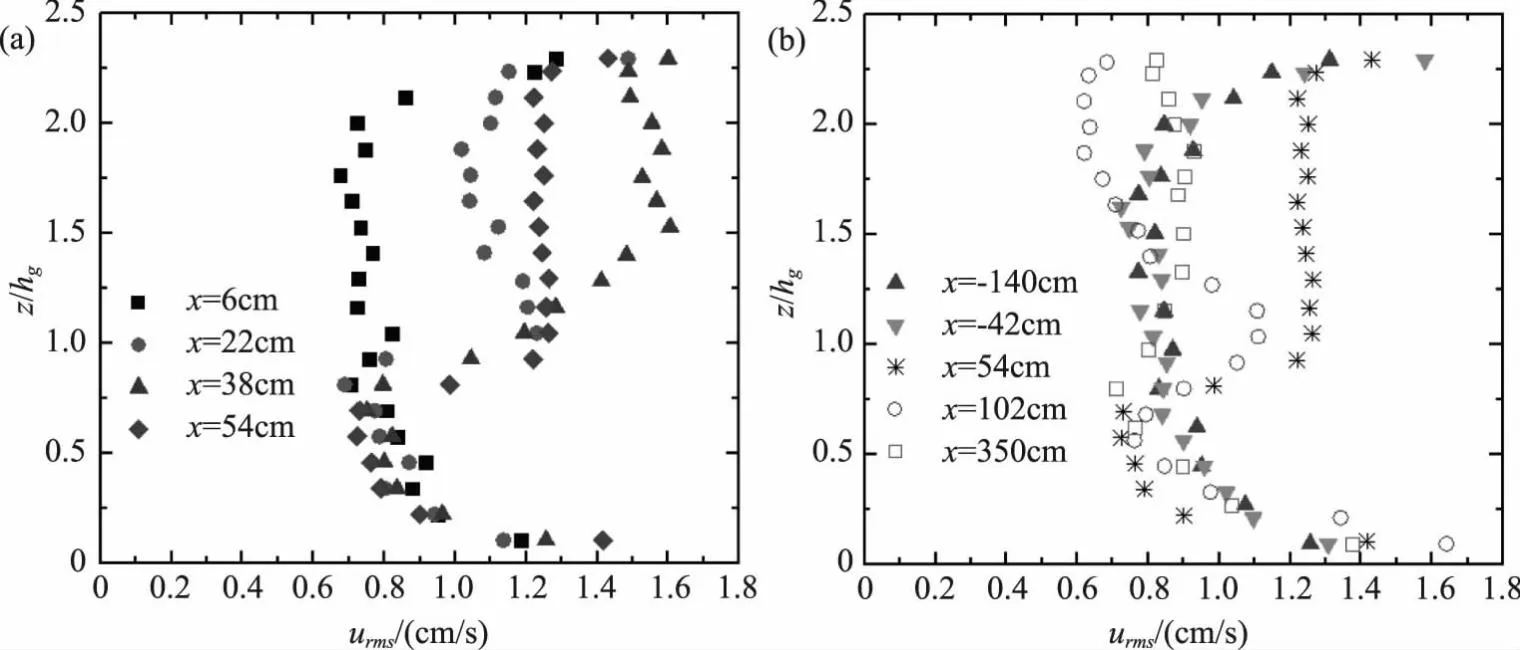

图6为不同纵向位置紊动强度的垂向分布。可以看出,在浮岛区,紊动强度urms在间隙层为先减小后增大,在浮岛层则先增大而后沿垂向保持恒定,最后在接近水面位置迅速增大。对比不同纵向位置处的紊动强度值,间隙层的紊动强度沿程变化不大,而浮岛层则沿程先增加后减少,在x=38cm处紊动强度值最大。

图6 不同纵向位置紊动强度的垂向分布(a)浮岛区(b)上游影响区与下游影响区

在上游影响区内,与浮毯型漂浮植被水流情况类似,紊动强度值沿垂向先减小后增大,在水深中部附近为最小值,在河床底部及水面处达到最大值,且紊动强度沿程变化不大。在下游影响区内,在距离浮岛较远的位置(x=350cm),紊动强度沿垂向先减小后保持恒定,而距离浮岛较近的位置(x=102cm),紊动强度则沿垂向先减小后增大再减小,表现为由浮岛区向下游区过渡的分布规律。

4 结论

本文对单个浮岛结构的明渠水流开展试验研究,研究了浮岛结构对其上下游的时均流速、雷诺应力和紊动强度的分布规律的影响。结果表明:纵向流速在远离浮岛的上游处近似为对数分布,靠近浮岛后水面处的流速减小,在浮岛区沿垂向先增大后减小,进入下游影响区后逐渐向明渠对数分布形式过渡。浮岛层深度平均流速沿程先减小后增大,间隙层深度平均流速沿程先增大后减小。雷诺应力在浮岛区则表现为由上游向下游的过渡规律,紊动强度在浮岛区内沿垂向先减小后增大,在浮岛层内近似恒定。目前针对含生态浮岛的明渠流水动力特性的研究尚不成熟,本文可以为河道生态修复与水环境治理工程提供科学依据与理论指导。