“毒”在战场之外:抗日战争时期《中央日报》防毒宣传研究

朱 昊

(成都大学 马克思主义学院,成都 610106)

第一次世界大战(简称“一战”)爆发后,战火席卷欧洲大陆。德国首次大规模使用的新型武器——“毒气”,受到各界各国的关注。从20世纪20年代开始,这一新型武器通过报刊等媒介走入国人视野,对国人的观念以及社会生活等方面都产生了诸多影响,引起社会各界的广泛讨论。抗日战争期间,日军在中国大肆使用毒气,给中国军民带来巨大伤害。面对毒气威胁,中国民众对毒气的态度经历了从惶恐与悲观,到理性与乐观的转变。中国政府鼓励民众积极防毒,积极备战,保存有生力量,防毒运动成为全民族抗日战线上的重要一环。

创刊于1928年的国民党机关报和最高党报——《中央日报》是抗战时期防毒宣传的重要舆论阵地,期间刊载了300余篇与毒气、防毒相关的文章和报道,其中有百余篇介绍毒气与防毒的科普文章,向民众进行防毒宣传。当前学界对于全面抗战前国人对毒气战的认识已有一定研究[1,2],主要集中在国内大众对于化学战的认识以及对未来化学战争的预想等方面,而对于中国官方在不同时期对于毒气战和防毒的认识,防毒宣传的转变,以及对未来化学战争的预判等方面的纵向研究相对薄弱。对于《中央日报》也有相当多的研究,既有以其中宣传报道进行的研究,也有围绕《文艺副刊》、《科学副刊》、《卫生副刊》等副刊进行的专题研究,但对于《中央日报》中防毒宣传的报道和宣传文章尚未有系统研究。基于此,本文以抗日战争时期《中央日报》毒气战与防毒宣传的文章为研究对象,从中探寻国民党官方对于毒气的认识,以及防毒观念的转变,探讨其背后动因。

1 闻风而动:《中央日报》进行防毒宣传的背景

一战爆发前,战场上毒气使用的历史已有数十年之久。1899年海牙和平会议签订的《海牙条约》对各国在战争中使用化学武器的行为做了约束,但实际上直到一战前各国依旧进行着毒气研究,“毒气利用,有增无已,是则海牙条约亦不过一纸具文而已”[3]。德国在一战中首先使用氯气、光气等毒气作战,在战场上获得出奇制胜的效果。层出不穷的毒气开始走入人们的视野,至20世纪20年代,“毒气”这一战争利器正式被系统介绍到国内并为人们所关注。

一战后各国纷纷加紧对毒气的相关研究,中国面临着来自周边邻国的毒气威胁。北方的近邻苏联在莫斯科、基辅、伊尔库茨克等地建立毒气厂,开始培训国民学习使用防毒器具,并且“公共楼宇重要机关之新建筑,均已特别装设防拒毒气之窗棂”[3]。德国受条约限制,与苏联合作,“在俄国所开之军事化学工厂甚夥。”[4]1929年中东路事件爆发,国民政府军政部兵工署认为“以中俄邦交既经断绝,俄方万一以非礼相加,必采用毒气作战,我国军队,对于毒气战争之防御方法,毫无训练,须取相当之救急办法”[5]。

来自东方日本的威胁同样令国民政府忧心忡忡,“日本近数年来财政困难,已达极点,惟因国防化学之要紧,创办一化学战争研究所”[3]。1937年7月7日卢沟桥事变爆发,拉开了全面抗战的序幕。《中央日报》发表《告市民书》,呼吁南京市民提高警惕:

施放毒气,本来是国际公法上所不许可的,但残暴的敌人、国际上的盗匪、日本帝国主义者,也许会忍心害理的向我掷击毒弹,所以我们不能不防备。[6]

日本在毒气研究方面的进展令中国政府深感不安,中国政府积极推动国内防毒体系建设。1933年10月,国内“唯一之国防化学研究机构”[7]军政部兵工署应用化学研究所在南京正式成立。该所“分司毒气、防毒、治疗、兵器设计及编制教材等项,现以抗战需要,一切工作,均以直接有关军事者为主”[8]。中国政府认识到毒气战背后是整个化学工业的支撑,颜料厂、肥料厂等与化学相关的工厂,在战时都可以摇身一变成为生产毒气的工厂。《中央日报》刊文告诫中国军民:“吾人不可专注意于其军队额军舰额之规定,更须就其颜料厂肥料厂气厂凝定厂之数量,及其他化学试验室科学研究所之内容,加以观察,方可知该国之战斗力之程度也。”[3]同时,在教育部要求下,国内各高校也积极开展毒气与防毒相关研究教育工作,为防毒备战贡献力量。[9]

正是在这样的背景下,国内媒体纷纷将视线投向这一新型战争利器。《中央日报》作为国内主流报刊,承担起中国官方对社会各界进行宣传教育的工作,一方面揭露日寇在中国使用毒气的暴行,同时将世界毒气战最新进展告诉民众;另一方面,向民众介绍有关毒气与防毒的科学知识,鼓励民众消除恐惧,积极开展防毒消毒自救运动,为持久抗战保存有生力量。

2 内忧外患:《中央日报》三次防毒宣传高峰的成因

《中央日报》对于毒气的介绍从抗战开始一直持续到抗战结束,其中既有浅显易懂的科普短文,也有略显高深的学术文章。以“毒气”、“防毒”、“毒瓦斯”、“化学战”、“化学武器”、“化学兵器”、“军事化学”和“国防化学”等关键词在中央日报全文数据库中进行检索,共检索到毒气战相关报道351篇。其中300篇发布于1931—1945年,相关时事报道约占2/3,毒气与防毒科普文章约占1/3。这些科普文章主要涉及对毒气相关科学知识的介绍、防毒方法与策略、消毒与中毒后救护,以及探讨化学与国防问题等方面内容。

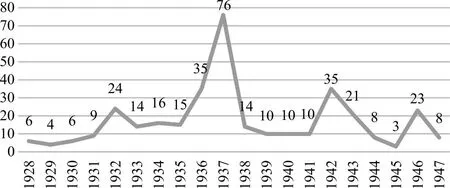

统计《中央日报》自1928年创刊以来,历年对毒气与防毒的宣传报道,结果如图1所示:

图1 《中央日报》历年关于毒气战宣传报道统计图

从图1可以看出,抗战期间《中央日报》防毒宣传主要有3个高峰期。第一个高峰出现在1932年,第二个高峰出现在1936至1937年,第三个高峰出现在1942至1943年。

第一次防毒宣传高峰形成的原因是1931年九一八事变和1932年一·二八事变接连爆发,国内科学工作者对面临的毒气威胁产生警觉。此时日军虽尚未在我国东北地区大规模使用毒气,但国内科学工作者和军事部门对此已多有警惕,认为日军大规模使用毒气只是时间早晚问题:“日人兽性爆发,或不免变本加厉,随处掷毒气弹以逞其恫吓威胁之淫威……”。[10]

如果说东北的硝烟离内地尚远,那么1932年“一·二八”事变的战火则迅速将国人的目光聚焦——“此次淞沪会战,敌方知我防毒面具,尚无准备,屡欲施用国际禁用之毒气,以残杀我前线之勇士……”[11]对日作战的十九路军也逐渐认识到与日军装备的差距:“我们的兵器不太够用,要赶紧制造的。飞机、高射炮、烟幕罐、防毒面具,都是现代极需要的兵器。”[12]《中央日报》在2月8日“特急专载”时任中央大学化学系教授叶峤的《毒气防御问题》[13],2月19日刊登了军事顾问麦存尔(G.Y.Mazer)博士前一日在励志社的演讲稿《防御毒气之准备》[14],2月20日又刊登了前中央大学化学教授,时任汉口商品检验局工程师贺闿译述的《毒气防御及治疗法》[15],以此警告同胞加以防范。

虽然有人认为这不过是日军的心理战术:“今识者知其不过借此制造空气,淆惑社会之观听……”[16]但国内大多数人认为毒气战随时都有可能发生,因此十九路军向全国征集防毒面具的消息一经发布,在国内掀起了防毒备战的热潮[17]。国内中央工业试验所和一些高校,纷纷将目光转向对于毒气和防毒用品的研制上。这一时期《中央日报》防毒宣传的重点在于警告国内民众未来国内发生毒气战的可能性,并且向民众介绍各种毒气的性质及防御方法。

1936—1937年防毒宣传高峰的出现则与前一次高峰的成因略有差别。一方面,日军在东三省的暴行让国内科学工作者的担忧逐渐变成事实,毒气的阴影正在中华大地上蔓延开来。此时毒气这种“廉价的核武器”[18]在未来会被更大规模地应用于战场愈发成为世界各国的共识。九一八事变后,日本把我国东北作为对中苏两国发动化学战和生物战的基地,建立了关东军化学部和关东军七三一部队。七七事变前,以中国人为试验对象,进行了11次惨无人道的毒气试验或演习,在国内引起了巨大震惊[19]。此外,1936年11月,绥远抗战拉开序幕,虽然中国军队取得胜利,极大地推动了全国抗日高潮的到来,但国内许多人士对此愈发担忧——“绥战已经揭开,大战即将起始……战事之剧烈,将为空前所未有,而各种毒气之使用,定为必然之事实……”[20]毒气巨大的杀伤力和毁灭性是《中央日报》等国内报刊对其进行大篇幅宣传的最主要因素。

另一方面,虽然各级政府和军事部门对于防毒工作已有多方面部署,但形成鲜明对比的是国内大多数民众对于如何防毒并不了解,或是漠不关心,倘若日军突然发起毒气,只能束手待毙。因此,对民众进行防毒教育以及介绍全国各地开展民众防毒教育活动成为这一时期包括《中央日报》在内的国内报刊防毒宣传的重心。例如1936年中国教育电影协会与金陵大学理学院联合摄制的影片《防毒》摄制完成,在全国各地巡回放映,引起国内民众对于毒气战和防毒的广泛关注[21]。另外,这一时期《中央日报》也对意大利等轴心国在欧洲战场上使用毒气的情况进行了报道[22]。

1942—1943年第三次防毒宣传高峰的出现同样与国内外两种因素有关。一方面,1941年底太平洋战争爆发后,中国人民抗日战争成为世界反法西斯战争的重要组成部分,紧接着国民政府发表《中华民国政府对日宣战布告》,正式对日宣战。国内许多人士认为抗战进入最后关头,日军图穷匕见,将会在中国战场上决战之时更大规模地使用毒气:“太平洋战事发生,敌人更将以残兵余力,作最后蠢动,将来大规模的施放毒气,自是意料中的事。”[23]1942年6月及1943年6月,美国总统罗斯福两次针对日本在中国使用化学武器发表了义正词严的声明:“如日本坚欲对中国使用毒气,则美国将予最严厉之报复。”[24]

另一方面,1941年是日军对陪都重庆轰炸次数最多的一年,并由大规模、密集的战略轰炸转为小规模、多批次的骚扰性“疲劳轰炸”[25]。重庆被称作“雾都”,多雾的季节不利于日军空袭,因此1942年雾季刚一结束,重庆方面就开始大力宣传防空防毒。当时有人认为“在现在立体式的战争中,毒气用为后方的扰乱,已成为可能而且是最好的办法”。[26]所以防空与防毒两项事业,“要视为一体才对”[27]。1941年11月21日,重庆方面举行盛大的第二届防空节,同时开始进行防毒宣传,向新闻界“报告举办防毒宣传意义与目的,并展览陈列品,计有关于毒气之认识、毒弹之分辨、防毒器材步骤暨各国防毒照片图表二百余幅。”[28]事实上,抗战后期川渝地区的防空宣传内容更侧重于防毒[29]。在紧张的防毒气氛下,1942年4月1日,重庆防空司令部成立重庆市防毒总队,同时在各区县成立了20个区防毒队[30]。此外,该年重庆防空司令部第四处还出版了《重庆防毒通讯》半月刊,这一年整个重庆掀起了防空防毒备战的热潮。这一时期《中央日报》对日军在国内使用毒气的情况进行及时报道,继续对国内民众进行防毒宣传教育,警告国内民众。此外还侧重宣传报道其他二战参战国化学武器的动向,并积极寻求国际舆论支持,鼓舞国内民众。

3 群策群力:《中央日报》防毒宣传的作者群

由于《中央日报》上相关文章作者大部分未署名,署名作者也多为笔名或化名,因此大部分文章作者情况难以查证。通过考察部分署名作者情况,发现署名作者主要可分为两类,一是来自军政部门的技术官僚,二是来自高校与科研机构的科学工作者。当时毒气战与化学化工、医学、军事等方面密切相关,因此成为知识分子共同关注的焦点之一,他们都希望通过发挥自己的专业特长为防毒备战献言献策。

作者来源最多的是有科学教育背景的军政界人士,他们具有科学教育的背景,同时在国民政府军政部等军政单位任职,如汪浏、陈运晟、余程万等人。汪浏时任军政部兵工研究委员会专任委员,1924年毕业于德国波恩大学化学系,1926年获博士学位,1927年回国任北京大学化学系教授,同年任军政部兵工署应用化学研究所首任所长。[31]他于1936年9月17日至23日在《中央日报》以连载的形式刊载《化学战剂》一文。该文随后被收录在由教育部社会教育司主编的“抗战讲演集第二辑”《现代战争》一书中。[32]陈运晟,时任军政部兵工署技术员,先后毕业于湖南楚怡工业学校探冶科,巴黎大学、柏林大学化工系,曾任国立同济大学附设高级工业职业学校化学教员。[33,34]他于1930年6月28日在《中央日报》上发表《毒气化学与国防》一文。该文于次月被中央陆军军官学校武汉分校校刊《觉路》转载[35],1931年修改后被收录至国民政府军事委员会主办的《军事杂志》[36]。余程万,毕业于黄埔陆军军官学校第一期,历任排长、连长、营长,当时就读私立中国大学政治系([37],702页),1931年9月30日在《中央日报》上发表《世界之化学战准备》(1)文中署名为“余万程”,经笔者考证,此处作者应为前文中提到的余程万。,次年被《军事杂志》转载[38]。

作者群中还有相当一部分是来自高校与科研机构的科学工作者。他们的主要学科背景大多与化学、医学相关,如戴天右、曾昭抡、叶峤、陈学渊、林一等人。戴天右,时任中央卫生实验院健康教育系主任,1933年毕业于国立上海医学院,1935年协助朱章庚(2)朱章庚(1900—1978),浙江义乌人,1929年毕业于私立协和医学院并获医学博士学位,1933年毕业于美国耶鲁大学公共卫生学专业并获博士学位,回国后历任贵阳市卫生人员训练所所长、中央卫生实验院院长、中华医学会理事长、国民政府卫生部代理部长等职。([39],353页)创建我国最早的健康教育机构——中央卫生实验院健康教育系。[40]1935年6月2日,他在《中央日报·医学周刊》上发表《毒气之防护与急救法》一文。叶峤,时任中央大学理学院化学系教授,1924年毕业于北京大学化学系,1929年获德国柏林大学理学博士学位。回国后任教于中央大学。1931年10月14日发表《毒气防御问题》一文,次年被《军事杂志》转载[41]。曾昭抡,时任西南联合大学化学系教授,先后毕业于清华学校和麻省理工学院化工和化学专业,1926年获博士学位后回国,历任广州兵工试验厂技师,中央大学化学系副教授兼任化学系主任,北京大学化学系教授兼系主任。[42]1942年元旦发表《化学与国防》一文。林一,时任私立福建协和学院讲师,1932年毕业于私立福建协和学院,1935年毕业于燕京大学,获理科硕士学位,1935年9月任教于私立福建协和学院。[43]1939年1月15日发表《民众简易防御毒气新法》一文,该文随后被福建省军管区国民军训处的《福建军训》杂志转载[44]。陈学渊,时任私立齐鲁大学医学院讲师,曾任军政部陆军署军医司少校科员[45],1935年6月9日发表《防空声中之防毒与救护》一文。

作者群还有在校大学生,如国立浙江大学化学系大四学生华国桢。他在校期间表现优秀,1936年以《重氢与重水》一文获得中国科学社二十四年度高女士奖金,1936年3月14日发表《没有更利害的毒气了》一文。此外,时任国立中央大学政治系教授黄正铭(3)黄正铭(1903—1973),浙江宁海人,1928年毕业于省立东南大学政治系,1933年进入英国伦敦大学政治经济学院就读,获经济学、政治学博士学位。1936年回国后任国立中央大学法学院政治学系教授、系主任,1948年9月任国民政府外交部东亚司司长。著有《中国外交史》、《战时国际公法》等。([39],1581页)也于1939年1月9日发表《化学战争与国际公法》,从国际法角度对毒气的使用予以坚决反对。该文同月刊登在由外交问题研究会主办的外交专刊《外交研究》创刊号上[46]。

4 战争利器:《中央日报》对毒气的报道

4.1 毒气的威力

毒气作为一种新型武器,其威力一直以来都是人们关注的焦点,《中央日报》对此给予持续关注。一战结束后,各国对于毒气的研究突飞猛进,“在此短短数十年间毒气实已超过三百种”。[47]1929年《中央日报》曾报道某些新发明的毒气仅需少量就能导致“尸横遍野”。[48]由于未来国际局势的不确定性以及对毒气的不了解,大部分人相信世界上“定有好多更新但现在还保守着秘密的毒气将会制出,这些毒气是更来得凶猛而利害”[49]。

毒气比传统的枪炮等兵器在时间和空间上都有更强的杀伤力。从时间上来看,枪炮等兵器对人的伤害往往是瞬时的,射击结束后如果不是擦枪走火等原因,基本不会对人造成伤害。毒气则有效地改变了这一缺点,通常在战场上可以持续数小时之久。同时,毒气在夜间也能照常进攻不受影响:“无论白昼黑夜,屋内野外,皆能受到毒气之伤害,其惨杀情形,难以笔述。”[50]被称作“毒气之王”的芥子气,倘若形成飞沫落在地上,有效时间则更长:“在避风处及寒冷的天气下,一月或一月以上;在闭塞之处(如掩蔽地窖等),则一年内尚有之”([51],81页)。此外,从经济方面来看,毒气的制造较枪炮火药更为低廉,并且见效迅速。1935年《中央日报》刊载国民政府军事委员会防空处处长蔡继伦(4)蔡继伦(1894—1940),湖北汉川人,先后毕业于保定军校、陆军大学特别班第一期,历任国民政府军事委员会陆军处第二局局长、防空处处长等职。1936年授少将衔。全面抗战爆发后任宜昌警备司令,1940年5月因贪污案被免官,后被判处死刑。[52]的文章,说使用毒气“能缩短战争之期间,从速判分胜败。较之过去之战争,动则穷年累月者,实为经济多矣”[53]。

从空间上来看,传统枪炮等武器的打击是一种点对点或点对面式打击,而毒气则会像病毒一样四处扩散。毒气易扩散的性质将战争的方式“由平面而变为立体”[54],因此它比枪炮有更多的施展空间。其作用区域并不局限于爆炸地附近,而是会随风扩散,甚至能扩散到壕沟、地窖等被认为相对安全的掩蔽场所。民众受到的袭击可能来自各个方向,这种不确定性给民众带来极大的恐慌。有人预言“将来之战争,即杀人不见血之战争也”[4]。

战争中飞机的使用更是拉近了前线与后方的距离,战场已不仅仅是一线部队战斗的区域,敌人通过飞机可以对后方城市进行打击。《中央日报》向社会各界宣传敌人将“轰炸主要都市及重要资源地,并对于后方的人民,加以杀害,给予精神莫大的打击,其手段即抛掷炸弹,烧夷弹,或毒气弹,此中以毒气弹最为惨烈……”[55]民间也流传着“飞机炸弹有三种,毒气散溢最凶猛”[56]的说法。千里之外的后方不再是安全区,同样面临着与前线一样遭受毒袭的危险。《中央日报》希望引起民众的注意,向民众宣传一旦毒气战事启动,“无有前线与后方之分别,又无有军队与人民之不同,全国各地方,皆有被敌机直接侵扰之顾虑,毒气发散之可能……”[57]后方民众与前线士兵将“陷于同一之境地,而为毒气所侵袭”[58]。

4.2 毒气的概念与种类

近代以来科学家对于“毒气”的认识并不是一成不变的,“毒气”的内涵随着科学的进步、战争的进行而不断丰富。化学战争中所谓的“毒气”是一种俗称,是战场上使用的易于扩散的有毒化学物质的总称,并且状态不仅仅为气体,“亦有固体及液体者,以名之毒剂或化学战剂较宜,但因毒气为通俗名称故延用之”。[38]随着科学家研究的深入,在官方语境中“毒气”这一称呼逐渐为“化学战剂”所取代,化学战剂包括毒气、烟幕剂(发烟剂)及纵火剂等。[59]但民间依然广泛采用“毒气”这一通俗的叫法,同时“毒气”的内涵也更为丰富,除了种类不断增多的毒气外,还包括烟幕剂(发烟剂)等任何可能对人体造成刺激或伤害的气态物质或雾状、微粒状物质,以及战场上可燃物爆炸、燃烧产生的对人体有害的气体物质。[60]

毒气的分类方法有多种,可以依照对人体伤害程度、持久性、军事需要、化学结构和生理作用等方式分类。民国时期国内主要采用毒气对人体生理作用的分类方法,将毒气主要分为催泪性毒气、喷嚏性毒气、中毒性毒气、窒息性毒气和糜烂性毒气等五类。[61]

催泪性毒气使用的历史悠久,主要对眼部产生刺激作用。德国著名化学战专家韩斯联(R. Hanslian)曾描述,人体接触到催泪性毒气会“产生多量的流泪及一种暂时的失明之现象”([51],51页)。一战时德国将催泪性毒气弹用“蓝十字”表示。催泪性毒气种类较多,常用的主要有氰溴甲苯、苯氯乙酮、溴丙酮、碘乙酸乙酯、一溴二甲苯与二溴二甲苯的混合物等。

喷嚏性毒气主要刺激鼻子和嗓子里的粘膜,会使人流眼泪,有时也会使人呕吐。[61]喷嚏性毒气在一战时用“白十字”表示,大多是芳香族胂有机物,常见的主要有三氯化砷、氯化二苯胂、氰化二苯胂、亚当气(5)现学名为“吩吡嗪化氯”,当时多将其命名为氯化二苯胺胂圜(Diphenyl Amino Chloro Arsine)。等。催泪性毒气与喷嚏性毒气对人体的伤害是暂时的。《中央日报》向军民宣传此类毒气并不可惧,“离开毒区,即可消失作用”。[61]

中毒性毒气主要作用于中枢神经系统或血液,因此需谨慎对待。此类毒气中毒后,“轻则头痛,呼吸困难,心脏激动,重则全体发现中毒病症,以致死亡。”[62]常见的主要有一氧化碳、氰化氢、氰甲酸甲酯、氧化双二甲胂等。其中氰化氢“性有猛毒,欧战时各国竞争采用”。[63]

窒息性毒气主要刺激人体呼吸道,人体吸入后会导致肺水肿,导致缺氧窒息。常用的主要有氯气、光气、氯甲酸三氯甲酯(俗名双光气)、氯甲酸一氯甲酯、硝基三氯甲烷(俗名氯化苦剂)(6)由于硝基三氯甲烷也有催泪的效果,因此也有人将其归类为催泪性毒气。等,这几种窒息性毒气均在一战中使用,用“绿十字”表示。氯气是最早使用的毒气之一,也是生产其他毒气不可缺少的基本原料之一,“毒剂的90%—95%皆由氯制成”。[63]光气(phosgene)别名福司根,由一氧化碳与氯气制得,《中央日报》警告军民所有毒气中芥子气与光气“最为可怖”。[53]

糜烂性毒气,最重要的主要有两种,其一是被称作“毒气之王”的芥子气(mustard gas)。芥子气学名β,β`-二氯二乙硫醚,纯品为有微弱大蒜气味的油状液体,剧毒,对眼、呼吸道和皮肤都有刺激作用。《中央日报》多次刊文介绍芥子气,并曾详细描述人体染上芥子气之毒时的情形:芥子气可以侵入衣物和鞋袜,“侵入时,人之皮肤,即起大泡,离开战地后,衣履上之毒气,借人身热度,渐渐蒸发,吸入喉管,立时即毙”[64]。因此《中央日报》宣传芥子气是“毒气中最剧者”。[61]另一种是路易斯气(lewisite),学名氯乙烯二氯胂,纯品为无色有天竺葵刺激气味的油状液体,可形成气溶胶,渗透皮肤能力较强,皮肤接触后很快出现灼痛感。由于“沾染皮肤即可中毒致死”,因此又称“死露(dew of death)”。一战时糜烂性毒气用“黄十字”表示。

4.3 毒气的尾声

九一八事变以来,民族危机日益加深,中国政府和民众担忧日寇会在中国战场上使用毒气,“为彻底消灭对方战斗力起见,为釜底抽薪之计,使整个后方资源及民众皆亡”。[65]全面抗战爆发后,日寇违背国际公法,在山西、河北等地使用毒气,《中央日报》斥责这种行径“穷凶极恶,直非人类所应有”。[66]中国政府在国际与国内舆论场上积极揭露日寇在中国使用毒气伤害中国军民的行径,以寻求各界支持,《中央日报》曾刊登中国士兵“中敌人毒气毒弹后之惨状”相关图片,并附说明文字:“敌用达姆弹射伤我士兵之腿部,其伤口扩大,毒血流注,见者莫不痛恨。”[67]

毒气作为核武器出现之前世界上最有前景的战争利器之一,《中央日报》警告社会各界,毒气战之重要势必首屈一指,“一旦战争爆发,毒气之使用,在所难免”。[54]有人认为毒气将会取代火器,进而“演成化学的斗争,而战况之惨酷剧烈,尤非吾人所能想象”[68]。即便是在中国军队节节胜利之时,《中央日报》依旧警告民众注意防范,警惕“日本滇边溃败,或泄其愤恨于我后方”。[69]

20世纪40年代,虽然人们不时听到关于毒气使用的报道,但大规模使用的毒气仍尚未出现。金祖荫(7)金祖荫(1884—?),河北宛平人。1906年保定北洋陆军速成武备学堂毕业,继入北京京谘府北洋陆军学堂学习。历任北京政府陆军部总务厅科员、科长,京畿警备司令部总务处处长,北京宪兵司令部参谋长等职。[70]认为原因有六:“一 出奇制胜之机会减少,二 防御力增强,三 其他武器之进步,四 战术改变,五 无破坏力,六 国际间之责难。”[69]但人们对于未来毒气的使用依旧警惕,认为毒气的大规模使用只是时机问题,要么是“战术变更,或所处之场合对于施毒有出奇制胜之把握后”,毒气自然出现;要么是“战事已到最后关头,或有出人意料之毒气出现”,要么是“大战旷日持久,火药来源渐渐缺乏,或以日常备存之毒气代替之”。[71]

中国政府向民众表示,“惟敌人以此种野蛮之暴行,适足以坚我抗战决心,吾人为民族生存,维护人类正义,决与敌周旋到底云”[66]。《中央日报》向民众宣传毒气并不可怕,并且可“防”可“消”可“治”。政府通过防毒运动的动员要求广大民众开展自救,保存有生力量,喊出“减少我们一分损失,即增加国家一分力量”[6]的口号,从而将个人的防毒工作与民族、国家的存亡紧密联系在一起。

1942年《联合国家宣言》的签订,标志着国际反法西斯统一战线最终形成,美、英、苏、中等26个国家形成的反法西斯同盟的成立,给了中国军民巨大信心。《中央日报》也借此契机号召军民坚持抗战,夺取最后的胜利。《中央日报》及时报道主要参战国对毒气等化学武器的看法和态度,以及化学战的最新进展。一方面,同盟国和轴心国双方均承诺不首先使用毒气,德国方面保证“除非敌人首先使用毒气,则德国绝不使用。”[72]盟国也承诺不首先使用毒气作战,“必待轴心先使用毒气,始肯以毒气作战”[73]。另一方面,假如未来毒气战真的发生,盟国的配备更加完全,“可以继续不断作战”[73]。盟国有信心在法西斯国家首先使用毒气后予以同样打击,“亦有充分之准备与采取同样报复手段之力量”。[74]对中国战场,罗斯福总统警告:“如日本坚欲对中国使用毒气,则中国将予最严厉之报复。”[24]

5 土洋结合:《中央日报》对防毒知识的介绍

一战后,面对来势汹汹的毒气威胁,西方发达国家在民众防毒方面取得诸多成绩,例如德国制造的民众防毒面具“业已大批制成,一俟最短期内准备分发,足使每一德人获得一具”[75]。中国政府大力开展民众防毒运动,《中央日报》除了向民众普及毒气相关知识外,更重要的是号召民众科学、有效、积极地防毒。如呼吁民众学习西方国家的防毒经验,购买或制作防毒器材,将自家房屋改造成可以进行基本防毒避难的场所等。普通民众防毒最有效的手段是进入防毒室内躲避。防毒室“以备敌人毒袭时,使一般无防护准备,不做积极工作(如消防、消毒等)之民众,避入其内以资防护”[76]。《中央日报》呼吁民众在毒袭时不要惊慌,穿戴好防毒器材:“眼部戴以风镜,手戴手套,足穿长靴,身穿橡皮雨衣。”[65]

众多防毒器材中最重要的是保护人体呼吸系统的防毒面具,但其制作工艺复杂,价格相对昂贵。《中央日报》曾报道1937年南京市防空协会与上海马尔康洋行商定购买及承销合同,每具防毒面具售价约在10元左右[77],并提到防毒面具“非普通市民之经济能力所能购置”[78]。防毒衣的价格同样高昂,许多人主张用特种油质浸过的衣服,以抵御毒气的侵袭。但“这些衣服最多能用于前方的士兵,若后方每个人民须具备一套,似乎非经济的力量所允许”[79]。

到了抗战决战之年,防毒面具原材料依旧紧张,“橡胶不必说了,制吸收罐及出气洞所用的合金,制眼镜片的赛璐珞(celluloid),制活性炭的椰子壳,以及千度的高温炉,要靠外界来接济”[80]。即便如此,人们应对毒气威胁显然从容了不少,经过多年的经验积累,找到了诸多本土替代品,整副防毒面具都可以由本土材料制造,且功用无殊。制造面具的橡胶可以用牛皮代替,牛皮不仅是我国土产,“而且防毒效力,与适合耐用,比橡胶制的还‘好’”。其优点表现在“没有橡胶制面具,戴久之后,头晕气闷的弱点。因橡胶质仅用干燥剂化合,一遇热熏蒸,即易发生凝水状态,使呼吸紧迫,心绪不耐”。[80]而且橡胶面具如遇汽油酒精,易致腐蚀,牛皮面具则较耐久。面具眼镜片部分,用土产的云母片内涂保明膏代替赛璐珞,“可防火烧及液体糜烂性毒气,侵害眼膜,危及生命(赛璐珞则不能)”[80]。即使制备工艺要求最高的活性炭,人们也找到了本土化制备方法,即用普通炉灶将泡桐树炭化后,“不用火力,改用水浸制炼,使成一种特制活性炭”。[80]

防毒口罩成为民众防毒装备的首选,不管是购买现成口罩还是购买纱布自制,价格都更为民众所能接受。1937年8月首都南京防毒面具每具售价约12元,而防毒口罩每只仅3角。[81]防毒口罩相比普通口罩,其防毒效力区别主要通过浸湿的防毒药品来体现,防毒口罩通过浸润特殊的化学药剂,可以起到抵御毒气的作用。《中央日报》刊文向民众推广防毒药剂,宣传其“制造简便,需费亦廉,市民可任意向药房购买,自己配制”。[78]如果是在危急情况下,可以直接“取纱布叠二十层至四十层,浸湿防毒药液(乌罗特罗屏二至三食匙,苏打或碱一食匙,加水三两),密罩口鼻部位”[82]。对于马匹等牲畜,也可采用国产布自制防毒口罩:“外表为国产灰色布,内里为国产白色布(因比灰布价廉),内铺棉花(用脱脂棉为佳)。”[83]

防毒药剂的配比和种类多种多样,但其主要性质却相差无几。《中央日报》中宣传的常用防毒药品有苏打、小苏打、乌洛托品、次亚硫酸钠、甘油等。1934年《中央日报》刊载的《防毒歌》中介绍道:“简单面具制成功,甘油一两溶水中,次亚硫酸钠四两,一两炭酸钠和融,棉花一块纱布裹,金字液内生效果,拧干用把口鼻遮,务令严密方稳妥……”[47]政府呼吁民众“多购置防毒药品,如次亚硫酸钠、炭酸钠、甘油等,或备置多量漂白粉,以作防毒之用。”[84]

为了方便民众自行配制防毒药剂,《中央日报》在宣传时逐渐采用民间使用的度量衡单位制。最初使用英式单位“磅”,如“用棉花浸湿于药水中(小苏打二磅半,甘油二磅,水二十磅)以掩覆口鼻,亦可防毒”。[85]之后变为中国市制单位“两”,同时尽可能简化数值,如宣传一种用于浸湿口罩防氯气、光气和氯化氢的溶液采用“乌罗脱罗屏(8)即乌洛托品(urotropine),分子式C6H12N4,学名六亚甲基四胺,用于防毒面具作光气的吸收剂。四两、甘油三两、硫酸镍二两、炭酸钠一两”。[78]亦或说明原料成分比例,方便民众配制,如当时一种防御糜烂性毒气的软膏成分是“氧化锌百分之四十五,胡麻油百分之十,羊毛脂百分之十五”。[81]

鉴于防毒面具制作方法较繁琐,《中央日报》曾介绍代替面具的防毒新发明:用旧罐头罐或竹筒为罐体,用苏打水浸湿的毛巾块、浸润植物油的碎木屑、铁丝网(或竹网)、松棉花填充,制成简易滤毒罐。该滤毒罐可抵御光气2分钟,暂时性及半持久性毒气6—30分钟,持久性毒气1—3小时。[86]

防毒口罩和防毒面具主要“可防催泪、喷嚏、窒息、中毒性四类毒气”[80],对于能在环境中停留较长时间的糜烂性毒气——芥子气则防护能力不足。据当时《中央日报》报道,苏联科学家认为未来战争中,芥子气将占所有施放毒气的70%—80%,美国科学家认为将占90%。[87]

防御芥子气除即时防毒外,还多了一个步骤——毒袭后消毒。因此对毒气消毒工作也纳入到防毒体系中,从最初对身体消毒,发展为人体消毒、衣物消毒、食物消毒、器材消毒、室内消毒、地面消毒和面具消毒等全方位消毒。[88]毒气种类虽多,但真正能长时间在环境中留存的只有芥子气,因此采取的消毒手段大同小异——对于身体消毒,往往采用苏打、小苏打、漂白粉水溶液或肥皂水,对于器物或环境等大范围消毒则多采用廉价漂白粉。[56]假如皮肤和衣物上沾染了芥子气液滴,可以立刻采取消毒措施:

先用棉花轻轻吸去毒液,然后以水(最好热水)沐浴,用肥皂抹涂洗之。如有漂白粉,亦可调水涂于染毒处,并将衣服油布以漂白粉(或肥皂水)消毒,复用风日吹晒。如此则纵有最烈性之毒气,亦无能为害吾人矣。[47]

中医也跃跃欲试,民间流传一些防毒药方,或焚香或内服以抵御毒气,如提出“以芳术二钱半,白芷一钱五分,吴茱萸一钱五分,细辛四钱,羌活一钱五分,柴活八钱,共研末,用香焚烧少许,恶毒之气自可消灭”。[89]由于非常时期,官方对此十分谨慎,认为“此种宣传,稍有不当,影响人民生命,所关甚巨”。因此专门呈兵工署应用化学研究所,按照防毒药方,采取药品,组织人员进行实地试验。试验结果刊载在《中央日报》上:“内服、外嗅,暨用香炉焚烧各方,均无实效。”[89]卫生部门对此严予禁止,并警告市民,切勿采用。

6 回归理性:《中央日报》防毒宣传转变

日寇在中国战场上频频使用毒气,早期国内部分民众由于对毒气认识不足而产生恐惧悲观心理。《中央日报》曾报道:“敌人以飞机大量投掷芥气弹,死伤无数英勇同胞后,后方都市人民对敌人可能毒袭之观念逐渐加深,一反从前莫不相关之心理,而为急燥不安之恐惧。”毒气“足以刺激一般市民终日惶惶手足无措而酿成不安情绪”。[47]因此《中央日报》防毒宣传除向社会各界普及防毒知识外,更重要的是消除人们心中之“毒”。首都防毒设计会向民众宣传:“我们若能明白防毒方法,事先准备,即便敌人施放毒气的时候,就依照这种方法来防护,那么毒气也要失其效用了。”[90]此外,当时还出现与真芥子气“气味形状完全相同之假芥子气”[71],用以扰乱对方,打击士气,因此民众心里的“毒”更是亟待扫除。

破除民众心中之“毒”已到了紧要关头,毒气“引起市民极度的恐慌,则为不可忽视的事实”。[91]从某种意义上讲,心理之“毒”对抗战的威胁已超过毒气本身。兵工委员汪浏认为民众防毒基础可分为两类,第一是心理建设,第二才是技术建设。[92]《中央日报》呼吁民众不仅要懂得防毒消毒之法,“更要把一切恐惧畏缩之心理,听天由命之习惯一概扫除,养成一负责任守纪律有自卫能力之国民,进而成为一有秩序有纪律有救人能力之团体,然后始可以间接增加前方抗战之力量直接保卫了自己之生命”[93]。因此,随着抗战进行,《中央日报》对于毒气的宣传也逐渐回归理性。表现在以下几个方面:(1)对毒气未知性和不可控性宣传减少,对防毒合理性和有效性宣传增加;(2)向民众宣传防毒策略转变为对部分危害大的毒气有针对性地防毒,如芥子气、光气等;(3)呼吁民众首先克服心理上的恐惧,毋须惊慌,积极采取防御措施。这一宣传转变主要有以下三方面原因。

首先,科学家对于毒气的研究已较深入,认识到一种化学物质要成为能在战争中大规模使用的毒气需要满足诸多条件。化学战争用的毒气“非但要有毒的或刺激的性质,同时也得有相当的化学或物理的性质,以及经济上的顾虑,要找到一种物质,这种物质差不多有各种需要的性质,是一件不容易的事;要找到一种具备各种理想的性质的物质,简直是不可能的事……”[49]深入来看,成为军用毒气的主要条件是:一是“原料丰富,制造容易”,即制造毒气的原料来源广泛,毒气制备可以大规模工业化生产;二是“毒性猛烈微量亦有效力”,即少量即可引起人体不适,或造成伤害;三是“易挥发气化”,能在常温下迅速挥发,或与其他溶剂一同迅速挥发达到效果;四是“能保持长久时间(比重大)”,具体说来,气体者在1.5左右,固体液体者在5较适宜;其五是“不易起水解、分解,及氧化、聚合等化学作用”,即化学性质相对稳定,不会与空气、水或容器壁等发生反应。[47]此外,优良的毒气还应具备无色无味不易被察觉、不易被吸附等性质。由于诸多严格条件,实际上运用的毒气并无太多,“由今日吾人所知可能有效者仅十余种而已。然此十余种甚或三百余种毒气皆不外乎为硫、氟、氯、溴、碘、砷元素及硝基、氨基等之化合物”[47]。

例如一氧化碳是一种为人熟知的中毒性毒气,作为军用毒气其各项性能都较优异:无色无味,敌方不易察觉;性质稳定,常温下不与水、空气以及容器等发生反应;毒性强,一般很难通过防毒药剂将其毒性除去;造价低,原料来源广泛,生产成本低廉。但一氧化碳密度与空气接近,容易被吹散,并不适合大规模使用,经过多次战场实验证实它只是一种“无足轻重之战剂”。[69]绝大部分毒气都与一氧化碳存在同样的制约条件,无法在战场上发挥效力。这样一来,对毒气的防御方法就从“大海捞针”转变为对数十种常用毒气有针对性的防御。

其次,更为重要的是战争中毒气的使用条件非常苛刻,稍有差错不但不能达到预期效果,反而可能伤及自身。毒气的使用效果受天气因素影响极大,时任陆军大学中校军医的史国藩(9)史国藩,生卒年不详,毕业于同德医学专门学校,曾任陆军一等军医正、河南省卫生处处长等职,著有《毒瓦斯及其防护治疗与消毒》(军用图书社,1936年)。[94]曾描述:“暴风雨或下雪时,瓦斯的效力完全消失,风速每秒达五米以上时,瓦斯易于吹散,亦难生效,其他建筑物及树林,均可阻碍瓦斯,是以亦不易达到预期的目的。”[91]因此,毒气最适于在山谷、盆地中施放,“清晨薄暮,雾霭弥漫,风力微弱之际,最适于毒力之施救。森林山谷,毒理最易聚集”[65]。此外,若是对大城市进行毒气攻击,需要的毒气弹数量和运载工具规模都十分巨大,“一国欲毒袭他国之后方都市,使之全部浸入毒气之致死浓雾中,至少亦需五百架飞机与百吨毒气。仅一二种毒气持久力与毒害力皆大,然而其制造困难成本太高。若以此成本制造炸弹用之破坏都市,实较以毒气破坏更见实效。因此使用毒气之目的亦不过希冀成为扰乱兵器之一种,打击对方士气破坏对方战斗决心”[47]。《中央日报》告诉中国军民,毒气使用的条件“温度或高或低不能使用,风向或左或右不能使用,距离太远或太近不能使用,肉搏战不能使用,围棋式的包围战不能使用,遭遇战不能使用……。”[95]

最后,受到多种实际条件的制约,毒气在战场上造成的伤亡率远不及枪炮等传统武器,“仅及一般兵器之十二分之一”。[71]一方面是由于面对毒气人们已有充分有效的防御方法。另一方面是由于绝大多数毒气对人体造成的伤害相对较小,并且都是暂时的。从实际效果来看,毒气大多时候并不像枪炮等对人体造成的伤害那样血腥,或是造成肢体残疾。

如此一来,毒气在战争中的地位,由当初人们认为的占据主导且能引起巨大伤亡的战争利器,下降为打击对方士气的“扰乱兵器”,那么对于毒气的防御自然首先应当克服恐惧,鼓舞士气。在全民族抗战的背景下,《中央日报》号召民众积极学习有关毒气和防毒的知识,“不是为攻击,而是为防卫”[79]。同时告诉民众毒气可“防”可“消”,中毒后可治愈,呼吁民众主动采取防毒措施,喊出“防毒于个人为自卫自救,于国家为卫国救国”[93]的口号。

7 结 语

自一战以来,毒气作为一种不同于传统枪炮的新型武器,首先改变了西方人对于未来战争的想象,毒气可以“杀人于无形”,无防御措施的人在战场上遇到毒气无处可躲,且毒气的生产成本较传统枪炮更低。而后,由于毒气在战场上显示的巨大威力及独特性能,也受到中国社会各界的共同关注。14年抗战中,国人逐渐看到毒气在战争中所展现出的巨大威慑力,社会各界也深刻认识到科学对于军事的重要作用。可以说毒气作为借助科学为军事服务的“杰出”成果,始终处于世界战争的聚光灯下。

抗战时期,防毒是多重因素共同交织之下开展的活动,科学与政治、军事、社会等方面的良性互动在防毒工作中得到凸显,防毒动员成为各级政府战时动员的重要组成部分。《中央日报》作为国民党最高机关报,实际上成为民国时期官方对军民进行防毒宣传的重要平台。从1931年抗日战争爆发至1945年抗战结束,该报持续刊载与毒气和防毒相关的时事报道和科普文章,用大量篇幅介绍毒气和防毒知识,呼吁社会各界学习相关科学知识,采取科学手段,积极有效防毒,以引起人们关注。这反映了当时官方对于以毒气战为主的化学战争的关注,以及对于民众防毒教育的重视。

《中央日报》的防毒宣传有着诸多特点。首先,由于官方背景,其作者来源相对固定,从已有资料来看,作者多来自军政机关和高校,且受过系统的科学教育,这保证了防毒宣传的权威性和科学性。其次,由于读者来源广泛,《中央日报》的防毒文章中,既有浅显易懂的科普短文,也有紧跟前沿的学术文章,保证了防毒宣传受众群体的覆盖面。最后,《中央日报》防毒宣传不局限于防毒,而是全方位宣传对于毒气的“防”、“消”、“治”,号召民众理性认识毒气,消除人们对于毒气的心理恐惧。

从《中央日报》14年间的宣传中,我们可以看到“防毒”逐渐成为影响社会各界许多事务的重要因素——无论学术研究、教育改革,还是城市建设,防毒都是其中至关重要的内容。防毒运动作为全民族抗战的重要一环,其目的既在于防毒本身,更在于通过防毒进行群众动员。即通过减少伤亡、保存有生力量的方式,将防毒与国家、民族存亡紧密结合,进而为持久抗战提供广泛的群众基础。在当时防毒体系的运作中,官方向民众的防毒宣传贯穿始终。防毒宣传的本质是一种实用型科学知识传播,并且是一种自上而下的传播。无论制定个人防毒还是集团防毒方案,都必须以科学防毒知识为基础。从《中央日报》14年间防毒宣传中可以看到科学传播对于现代战争的重要意义,科学知识的传播可以让民众在面临现代战争的威胁时采取有效防御措施,通过科学的防御手段减少伤亡。

除此之外,我们也可以看到,具有较高科学素养的中国知识分子在面对外敌入侵、国破家亡之时,积极承担起社会责任。他们结合自身专长,从各个方面为国家和国民防毒备战献言献策,为全民抗战提供不可或缺的智力支持,与人力、财力等因素共同构筑了抗日民族统一战线。

抗战后期,人们对于毒气的认识已逐渐回归理性,不再将毒气视作洪水猛兽,各大报刊上有关毒气战的报道也日渐减少。究其原因,一方面是虽然日寇在中国战场上不时使用毒气作战,对中国军民造成极大伤害,但由于受到多种条件的制约,曾经民众设想的大规模灭绝性毒气战始终没有发生,毒气更多作为一种辅助工具运用在战争中。另一方面,各级政府通过报纸、广播等媒体持续不断地进行防毒宣传,使民众对于毒气有了正确认识,不再从心理上畏惧毒气,防毒也逐渐成为民众生活中稀松平常之事。在这一转变过程中,《中央日报》持续发表相关文章和报道对民众进行宣传,其积极影响不言而喻。

抗战胜利前夕,人们关于未来世界毒气战的种种猜测没有变成现实。1945年8月,美国首次将原子弹运用于实战中,在日本广岛和长崎投下两颗原子弹,造成数十万平民死亡和大量建筑物倒塌。消息传到国内,民众很快认识到原子弹的威力远在毒气之上,且无法防御。被原子弹轰炸的地区不仅立刻变得“可怖高热”,且“生灵立化灰烬”。[96]随着生物学的进步,毒菌战的威胁也接踵而至,毒菌比毒气更具杀伤力,不仅会传染,且细菌战武器制造成本“仅及原子弹之四十分之一”。[97]因此,中国政府与民众迅速将对于毒气战的关注转移到了细菌战和原子弹上。

致 谢本文在中国科学院自然科学史研究所郭金海研究员指导下完成,在发表过程中得到两位审稿人和主编的宝贵建议,对此谨致谢忱。