小篆构件“卪”的来源及去向

——兼谈秦“书同文”规范汉字的策略

陈 晓 强,肖 存 昕

(兰州大学 文学院,甘肃 兰州 730000)

一、甲骨文构件“”“”向小篆构件“”的演变

汇聚以上字形,可以看出:

二、从构件功能调整、形体类化看小篆“”的成因

【令】甲骨文“”上“亼(集)”⑤下“”,字形理据为把众人集中在一起宣读命令。甲骨卜辞中“令”的基本用法即命令,如:“王大令众人曰:……受年。”(前7.30.2)至西周,“令”词政令信息的强化导致“”字中表人构件“”的功能减弱,例如西周晚期大克鼎铭文:“王乎尹氏册令善夫克。”“册令”即册命,“”字聚集众人的理据已与“册令”之“令”的词义脱节。战国时期“令”字演变为“”“”等形,一方面诸多异形需要统一,另一方面“”“”等形的理据已经模糊。因此,秦“书同文”跳过战国文字而以西周晚期文字为基础,将“”下表人的“”规范为表符节、政令的“”。《说文》:“令,发号也。从亼、卪。”

【色】战国文字“色”字常见,例如:

三、昙花一现的构件“”与未能成字的汉字“”

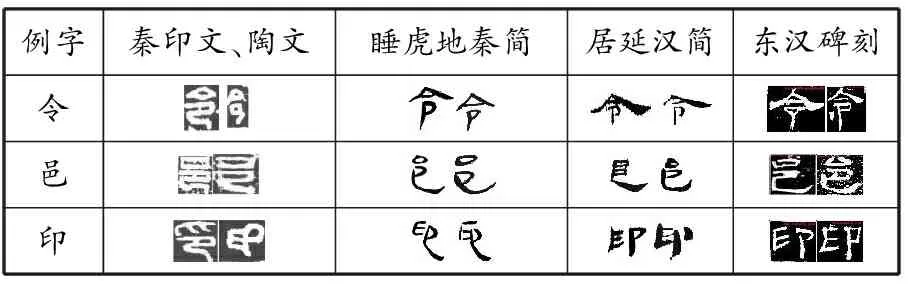

表1 “令”“邑”“印”战国秦汉字形比较表

不论是自由烂漫的简牍文字,还是严谨规整的碑刻文字,都看不到“”形构件的身影。通过上表可以看出:汉代“令”“邑”“印”诸字的字形直接上承战国秦实用文字;战国秦实用文字向汉代文字的演进,并未经历秦小篆的过渡。进而,可以推论:小篆只是秦“书同文”规范出的正体字,小篆尚未来得及对社会实用文字产生深刻影响。

四、对秦“书同文”及小篆的一点看法

(一)秦“书同文”的两个层面

《说文·叙》:“诸侯力政,不统于王。……言语异声,文字异形,秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者,斯作《仓颉篇》,中车府令赵高作《爰历篇》,太史令胡毋敬作《博学篇》,皆取史籀大篆,或颇省改,所谓小篆者也。”受此观点影响,人们多从小篆层面认识秦“书同文”。然而,从“令”“邑”“印”等字的汉代字形直接上承战国秦文字的事实中可推测出秦“书同文”的两个层面:在文字使用层面,对战国时期社会上通行的以秦文字为主的隶书进行规范;在文字理据层面,以西周晚期文字为基础,将大篆改造为小篆并以小篆为正体引导社会用字。

1.文字使用层面的规范

裘锡圭:“从考古发现的秦系文字资料来看,战国晚期是隶书形成的时期。”[7]74据湖北云梦睡虎地、甘肃天水放马滩、湖南龙山里耶等地出土的战国至秦朝的秦简,可看出隶书至迟在战国晚期已成为秦国的通行文字。社会性是文字的基本属性,在隶书已成为社会通行文字的背景下,秦“书同文”不可能无视当时社会用字的现实。《说文·叙》在“秦隶书”后指出:“秦始皇帝使下杜人程邈所作也。”⑦相关的记载也见于《晋书》等文献,晋·卫恒《四体书势》:“下土(杜)人程邈爲衙狱吏,得罪始皇,幽系云阳十年。从狱中作大篆,少者增益,多者损减,方者使员(圆),员(圆)者使方,奏之始皇。始皇善之,出以爲御史,使定书。或曰,邈所定乃隶字也。”[8]秦始皇使程邈“定书”,实指让程邈负责当时隶书的整理规范工作,而不是说隶书由程邈所创。裘锡圭:“也有可能在秦的官府正式采用隶书的时候,曾由程邈对这种字体作过一些整理工作,因此就产生了程邈为秦始皇造隶书的传说。”[7]76《说文》及史书所记载的“程邈作隶书”,间接反映秦“书同文”对社会通行文字隶书的整理和规范。

2.文字理据层面的规范

文字的规范,既要重视文字使用的社会性,也要重视文字构形的理据性。重视社会性并不意味着屈就于文字的现实面貌,各朝各代的汉字规范工作都十分重视从文字构形理据角度对社会用字进行规范、引导。例如,唐·颜元孙《干禄字书》将文字分为“俗”“通”“正”三个层面,承认“俗”“通”的合理地位体现对文字社会性的重视,但颜元孙也指出“倘能改革,善不可加”,故以“正”引导文字向规范、合理的方向发展[9]。秦“书同文”面对的现实是民间俗体盛行,汉字构形理据在社会用字层面已遭受较大破坏。因此,在重视社会用字现实的基础上,如何恢复汉字的构形理据,如何引导社会用字重新走向理据的轨道,是秦“书同文”必须要解决的问题。

上文已初步探讨:秦“书同文”对正体字的确立,跳过了战国秦通行文字而上承西周晚期文字。为什么要舍近求远,以西周晚期文字为基础确立正体字?首先,相较于战国秦通行文字,西周晚期文字对汉字理据有更好地保存。西周晚期出现的大篆,构形理据尚未破坏、形体结构渐趋整齐、笔画线条均匀柔和,字形美观而理据清晰,这自然会让大篆成为秦“书同文”确立正体的文字基础。其次,春秋战国时期秦国官方用字基本上沿袭西周晚期文字。《史记·秦本纪》记载:秦文公十三年“初有史以记事”。“秦文公时期正值东周开国之初,文化落后的秦国只能沿用周代的文字,这是不言而喻的。”[10]由秦国使用汉字的历史决定,民间俗体在春秋战国时期还不足以对官方正体产生深刻影响。因此,战国秦通行文字尽管在书写形态上改篆文圆转、柔曲的笔道为方折、平直的笔画,但字形理据仍接近于西周晚期文字⑧。以西周晚期文字为基础进行“书同文”,有利于文字理据性和社会性的结合,有利于硬性汉字规范与柔性因势利导的互动。第三,以西周晚期文字为基础的大篆识字课本《史籀篇》在春秋战国时期影响很大。《史籀篇》对常见大篆已有整理,是秦国历史上第一次“书同文”的产物[11]。秦统一天下后,在《史籀篇》基础上进行“书同文”,能有事半功倍的效果。

3.两个层面的结合

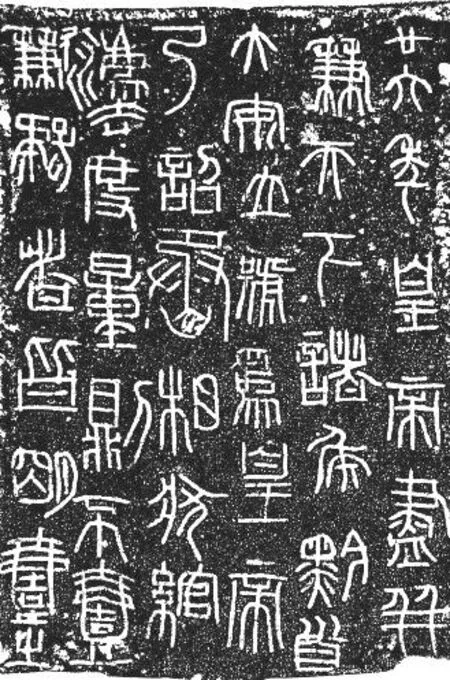

秦“书同文”确立小篆为正体,能够在字形理据、书写规范等方面对汉字的健康发展有良性引导。但是,小篆婉转迂曲的笔法、整饬严谨的结构,无法适应社会用字对便捷书写的要求。小篆要发挥规范、引导社会用字的功能,就需要降尊纡贵,在写法上向社会用字习惯妥协,采取正体俗写的策略来规范汉字。这种策略,在二十六年秦诏版文字中有生动反映:

图1 二十六年秦诏版

朱德熙、裘锡圭:“始皇命李斯制定小篆是为了统一正规字体,命程邈制定隶书,则是为了统一日常通用的字体。不过由于隶书简便易写,大家都乐于使用,所以很快就取代了篆书的地位,成为通行全国的主要字体。”[12]裘锡圭:“在秦代,隶书实际上已经动摇了小篆的统治地位。到了西汉,距离秦王朝用小篆统一全国文字并没有多久,隶书就正式取代小篆,成了主要的字体。所以,我们也未尝不可以说,秦王朝实际上是以隶书统一了全国文字。”[7]79我们认为,隶书与小篆的规范居于秦“书同文”的不同层面,二者之间并不存在前后取代关系。通过正体俗写途径进入实用文字的小篆,尽管在书写形态上接近隶书,但其构形理据不同于隶书。秦帝国的短命,未能让小篆对实用文字产生深刻影响,进而隶书在西汉成为主要字体。“秦王朝实际上是以隶书统一了全国文字”,该观点还有继续讨论的必要。

(二)小篆的规范策略

五、结语

【注释】

③ 大徐本《说文》小篆字形后注“说文”;如有重文,则注“说文古文”“说文俗字”等。審稿专家指出:应注意《说文》小篆和秦代实际应用小篆的差异。笔者按,目前可见出土文献中含“卪”构件的小篆很少,为全面考察“卪”构件的來源及变化,本文所举小篆字形以大徐本《说文》小篆为主。秦代实际应用的小篆,本文第四部分对有详论。

⑤ 或认为“亼”为倒口,表发号施令。

⑥ 或认为压抑义与符印义有引申关系。

⑦ 《说文·叙》在新莽六书之“三曰篆书,即小篆”后出现“秦始皇帝使下杜人程邈所作也”。裘锡圭:“一般都认为程邈造的是隶书。蔡邕《圣皇篇》说‘程邈删古立隶文’。南北朝时的宋代的羊欣、齐代的王僧虔和北魏的江式等人,也都说程邈为秦始皇作隶书。段玉裁等人认为上引《说文·叙》中‘秦始皇帝使下杜人程邈所作也’这句话本应在下文‘四曰佐书,即秦隷书’之下,传本误置篆书条下。”[7]74

⑧ 学界或称这种写法草率随意的篆书为“草篆”。朱德熙、裘锡圭:“隶书是由秦国的草篆发展来的。”[12]胡平生对里耶秦简中草篆、隶体并存现象有详论。[12]

⑨ 要素是认识和掌握系統的基本途径,汉字构形系統的基础要素为“形素”(汉字拆分到不能再拆的最小单元);将写法微殊、来源相同、构意相同的形素归纳到一起则为“形位”。