批评话语分析视域下哈萨克斯坦主流媒体对中国形象的话语建构

张 宏 莉,刘 奇

(兰州大学 外国语学院,甘肃 兰州 730000)

国家形象是国家软实力的重要内容和集中表征,它在一定程度上映射国家的综合国力和国际地位,同时也是追求和维护国家利益的有力工具[1]。习近平总书记指出:“新时期要注重塑造我国的国家形象,重点展示中国对外更加开放、更加具有亲和力、充满希望、充满活力的社会主义大国形象。”[2]哈萨克斯坦是我国的重要邻邦,也是“一带一路”倡议的首倡之地和先行先试地区,具有十分重要的地缘战略意义。本文以哈国主流媒体的涉华报道为研究样本,运用语料库辅助批评话语分析的研究方法,将定量研究与定性分析相结合,从文本、话语实践和社会实践三方面剖析哈国主流媒体对中国形象的话语建构,并尝试揭示哈媒涉华报道背后的意识形态与权力关系。

一、文献回顾

国家形象研究开始于20世纪50年代,肯尼斯·博尔丁作为国家形象研究的先驱,认为国家形象是“一个国家对自己的认知以及国际体系中其他行为体对它的认知的结合”[3]。20世纪70年代,在两极对抗升级和中国逐渐崛起的大背景下,中国形象作为重要研究对象出现在国际学界的视野中。国外学者从历史流变的角度系统阐述了中国形象在西方人眼中的变化,并分析中国形象的跨文化传播效果。哈罗德·伊罗生[4]和亚历山大·卢金[5]分别探讨了中国形象在美国和俄罗斯的转变,乔舒亚·雷默在梳理历史上学者们眼中的中国后,认为中国形象受到的评价低于现实,并从政治、经济和战略层面提出提升中国形象的路径[6]。国内学者从国际关系、市场营销、新闻传播等不同角度对国家形象展开了较为全面的理论与实证研究,其中研究成果最为丰富的当属媒体话语视角。刘继南[7]等学者率先以欧美大国媒体的涉华报道为研究对象,全面解读中国形象的“他塑”现状,并提出传播对策。在此基础上,多名学者致力于以国别为单位研究媒体报道中的中国形象呈现[8-9]。部分学者重点关注哈萨克斯坦的中国形象,他们以主流媒体涉华报道为研究样本,分析中国形象的形成及阶段性变化,主要研究对象为《哈萨克斯坦真理报》和《快报》[10-11]。

总体来说,国内外学界对中国形象的研究以历史流变和媒体报道为基点,研究成果较为丰富。在区分国别的个案研究当中,对美国的中国形象研究最为充分,而对中亚大国哈萨克斯坦的研究比较薄弱,已有的成果缺乏话语分析理论指导,媒体选取范围较小、研究样本数量较少,难以客观全面地反映哈媒建构的中国形象。基于此,本文以哈国四家主流媒体的涉华报道为研究样本,着重解决以下问题:哈主流媒体涉华报道中运用了哪些话语策略来建构中国形象?对中国形象的话语建构背后有着怎样的意识形态和权力关系?如何在哈国的社会舆论中塑造良好的中国形象?

二、理论框架

在后现代语境下,人们普遍认识到话语不仅具有工具性,也具有建构性。微观上,话语在社会交往中能够传递信息,产生人际意义;宏观上,话语是社会和文化中的符号体系,能够反映和建构社会现实。话语的社会建构性正是批评话语分析的核心关注点,即透过表面的语言形式,探索意识形态和隐藏在背后的社会结构和权势关系[12]。费尔克拉夫的批评话语分析吸收了语言学和社会理论的精华,将话语看作社会行为,产生于社会现实同时也建构着社会现实。他提出三向度话语分析框架,即从文本、话语实践与社会实践这三个相互交织的维度来分析语料(如图1):文本向度以韩礼德系统功能语法为语言学工具,重点关注词汇、语法、衔接和篇章结构对文本的塑造,厘清文本与语境的关系;话语实践向度以巴赫金对话理论为指导,包含言外之力、连贯性和互文性分析,着力探寻文本如何改变现存的话语、创造出新的话语;在社会实践向度中,将葛兰西霸权理论运用到批评话语分析中,通过探索文本背后的话语秩序来揭露意识形态与霸权[13]。

图1 费尔克拉夫批评话语分析理论框架

传统的批评话语分析着眼于小范围语料的收集与分析,而语料库软件的应用极大拓宽了批评话语分析的研究范围。一方面,语料库可以实现大量代表性语料的收集与分析,弥补传统批评话语分析语料范围小、微观分析难以支持宏观社会视角的局限;另一方面,通过语料库定量分析提取话语中潜藏的规律,可以避免研究者对研究结果进行主观预设,进而客观真实地展现社会的权力建构,增强结论说服力[14]。基于以上论述,本文将在费尔克拉夫批评话语分析理论指导下,借助语料库分析工具对研究样本进行有效分析。

三、研究设计与结果分析

本文的语料来源为《哈萨克斯坦真理报》《主权哈萨克斯坦》《哈巴尔24》和《法律网》的俄文涉华报道。将搜索关键词设定为Китай(中国)或КНР(中华人民共和国),搜索范围为2020年1月至2022年6月,使用Python程序爬取上述4家媒体的涉华报道,人工剔除无关样本后,得到语料1837篇。将语料导入质性分析软件Nvivo11建立语料库。使用Antconc4.1.4语料库分析软件的词频和索引行功能对涉华报道的词汇和及物性进行分析,通过批评隐喻分析和内容分析对涉华报道中的隐喻和互文进行识别,并借助Nvivo11对涉华报道的情感倾向进行编码分析,具体分析流程如图2。

图2 哈萨克斯坦主流媒体对中国形象的话语建构分析流程

(一)文本分析

1.词汇选择

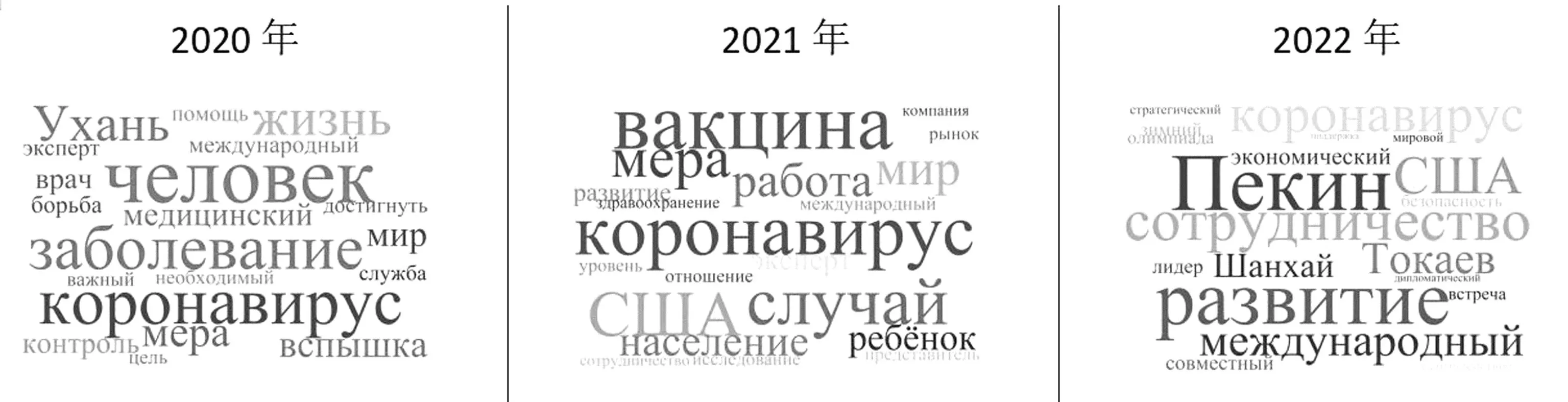

费尔克拉夫认为,词汇选择的过程必定受到社会语境、意识形态和权力关系的影响[13]4。使用Antconc词频功能对哈媒涉华报道中所有词汇进行检索,合并同义词后按照出现频次得出词云图(如图3)①。

图3 哈萨克斯坦主流媒体涉华报道词云图

通过分析词云图可以发现,不同时期哈媒涉华报道的词汇运用呈现出不同特点,这种变化的背后体现了较为明显的词汇选择策略。2020年哈媒涉华报道的高频词汇多与新冠疫情防控相关,человек(人)、жизнь(生命)、мера(措施)、медицинский(医疗的)等词汇的高频使用凸显出中国把人民的生命和健康放在第一位的宗旨以及疫情防控的积极迅速,врач(医生)、международный(国际的)、помощь(帮助)等词汇又反映出中国疫情态势平稳后对哈萨克斯坦和其他国家施以援手,通过派出医生、捐赠物资来与国际社会共克时艰,塑造了以人为本、勇担重任的中国形象。2021年新冠疫苗的研发与推广成为哈媒的关注焦点,вакцина(疫苗)、население(居民)、ребёнок(儿童)表现出哈媒对疫苗研发和接种人群的关注。同年,中哈两国贸易额恢复至疫情前水平,развитие(发展)、международный(国际的)、рынок(市场)、сотрудничество(合作)等词汇的高频使用释放出经济复苏的积极信号。2022年北京冬奥会使中国成为全球目光的焦点,Пекин(北京)、Олимпиада(奥运会)等词汇的高频使用体现出哈媒对北京冬奥会开闭幕式、比赛进程以及结果的关注。2022年是中哈建交三十周年,哈媒对此进行了大量报道,сотрудничество(合作)、Токаев(托卡耶夫)、стратегический(战略的)体现出哈国对中哈历史友谊和永久全面战略伙伴关系的认可,以及对中哈全方位合作的期待。

2.及物性分析

词汇选择反映出哈媒对中国的“兴趣点”,由词汇扩展到句子和语境则能呈现出哈媒对中国的“角色设置”。韩礼德认为,及物性是再现现实世界的语义系统,其作用是把人们主客观世界中的各种行为区分成若干过程,并指明各种过程中参与者的人格特性和各种环境因素[15]。语言使用者通过选取不同的过程并巧妙地设置参与者和环境成分来隐晦地表达意图,因此文本中的及物性可以表达作者的倾向,具有主观色彩[16]。以Китай(中国)、китайский(中国的)作为节点词,使用Antconc索引行功能对包含节点词的小句进行检索,发现哈媒涉华报道中对中国的角色设置有着明显的价值取向:当中国(人)或哈国(人)为动作发出者时,媒体对事件的报道态度和情感较为积极;而当美国(人)为动作发出者、中国(人)为动作接受者时,中国(人)往往处于被动的、失语的状态,新闻记者实际上默认、默许了动作发出者对动作接受者的行为。接下来做具体分析:

物质过程表示做某件事的过程,注重描述行为,参与者包含动作者和动作目标。哈媒将“中国”放在动作者位置时,展现出友善强大的中国形象。例1体现了中国对哈萨克斯坦“一月事件”的态度,作为动作者的中国поддерживать(支持)、оказать помощь(帮助)动作目标哈萨克斯坦,旗帜鲜明地展现中国立场。同时решительно(坚定地)和необходимый(必要的)提高了动作的实施程度,Будучи соседом и другом Казахстана(作为哈萨克斯坦的邻国和朋友)作为环境成分表现出中国与哈萨克斯友谊深厚。

(1)Будучи соседом и другом Казахстана, Китай решительно поддерживает усилия Казахстана по прекращению насилия и стабилизации обстановки. Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь.(作为哈萨克斯坦的邻国和朋友,中国坚定支持哈萨克斯坦结束暴力、稳定局势的努力。中国愿向哈萨克斯坦提供必要的支持和援助。《哈萨克斯坦真理报》2022-01-25)

(2)Байден предложил Джонсону создать аналог инициативе КНР “Один пояс-один путь”.(拜登建议约翰逊创建一个类似于中国“一带一路”倡议的项目。《法律网》2021-03-28)

当美国(人)处于动作者、中国(人)处于动作目标位置时,哈媒常使用“抗议”“要求”等强硬且具有消极色彩的词语,以此来渲染中美关系紧张的态势。如例2美国总统拜登建议建立一个与中国“一带一路”倡议相对应的机构,аналог本意为“类似现象”,但放置在报道英美商议如何对抗中国和伊朗的语境中显然多了一层“制衡”的意味,以此表现出美国对待中国时的冷战思维。

心理过程一般有两个参与成分:感知者和被感知的现象。在哈媒涉华报道中,以哈方或中方为感知者的心理过程通常表达较为积极的情感。例3中耿丽萍总领事使用汉语中常用的表达方式стоять плечом к плечу(肩并肩)来展现中哈两国的抗疫决心和深厚友谊,будем(暗示主语为“我们”)很自然地使中哈两国站到了统一战线上,твердо(坚定地)、активный(积极的)则描绘出情感的强烈程度。

(3)Давайте будем твердо верить, что перед лицом трудностей Китай и Казахстан, которые помогают и поддерживают друг друга, непременно будут стоять плечом к плечу и вместе победят эпидемию, благодаря взаимодоверию, уверенности и активным действиям.(让我们坚信,在困难面前,互帮互助的中哈两国一定会肩并肩,依靠相互信任、坚定信心和积极行动共同战胜疫情。《法律网》2020-03-07)

(4)В Пентагоне считают, что к 2030 году Китай удвоит ядерный арсенал.(五角大楼认为,到2030年中国的核武存量将增加一倍。《法律网》2021-11-04)

在描述美国(人)的心理过程时,哈媒常使用“威胁”“惧怕”等动词展现其霸权行径。如例4美国国防部认为中国的核武器数量到2030年将增加一倍,虽然该句隐藏了主语,但В Пентагоне(在五角大楼)暴露出揣测中国的主体,这充分表现了美国把中国当做假想敌以及存在被迫害妄想症的心理活动。

不难看出,在文本层面,哈萨克斯坦媒体主要通过词汇选择和及物性话语策略来建构中国形象。需要指出的是,哈媒涉华报道的词汇选择在不同时期呈现出不同特点,分别构建出疫情当前以人为本、经济复苏迅速和中哈睦邻友好的积极形象;而在运用及物性系统时,哈媒在不同参与者主导的及物性过程中表现出截然不同的报道态度:在中国和哈国作为参与者的及物性过程中中国友善且强大,而在美国作为参与者的及物性过程中中国则变成了西方世界与国际秩序的挑战者,这初步体现出哈媒在塑造中国形象时存在矛盾心理。

(二)话语实践分析

1.隐喻识别

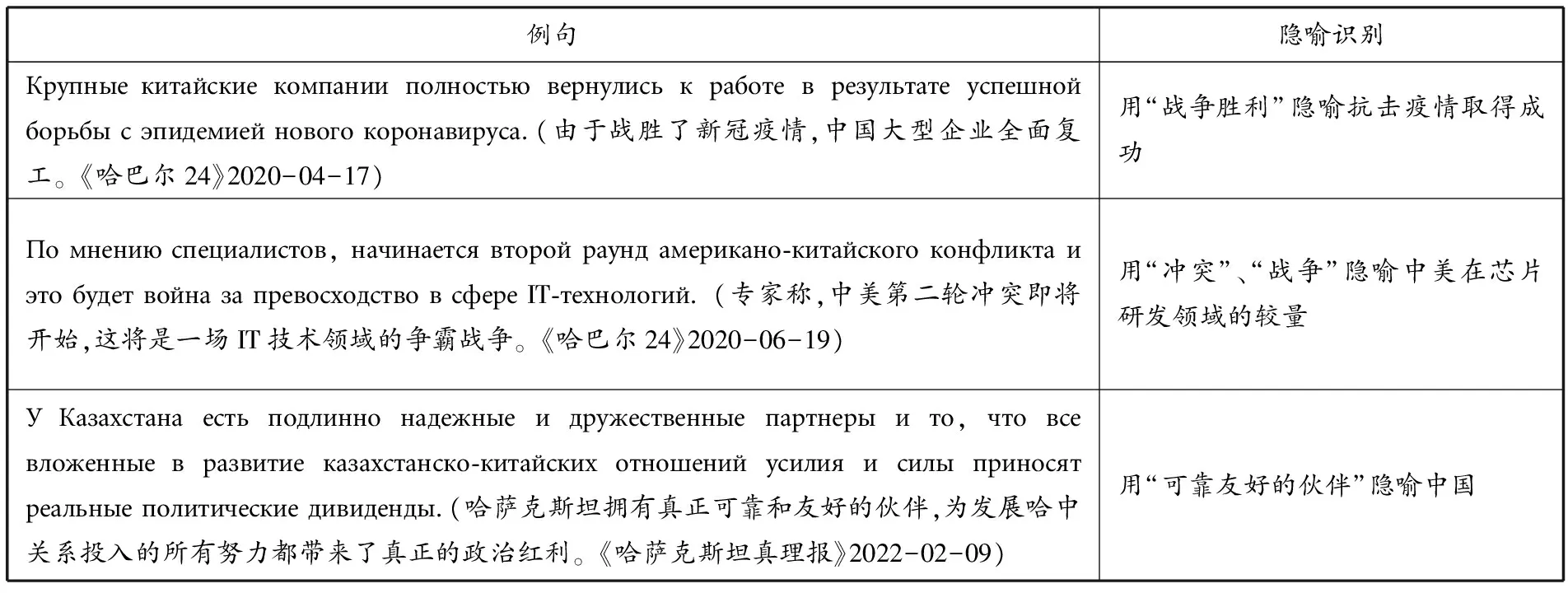

费尔克拉夫认为,隐喻通过一种普通且根本的途径,构建起人们的思维方式和行为方式,以及知识体系和信仰体系[13]194。查特里斯-布莱克提出了批评隐喻分析方法,即通过识别—阐释—说明隐喻来揭示其背后语言与权力的关系[17]。哈萨克斯坦主流媒体使用不同类型的隐喻传达出对中国截然不同的态度。

战争隐喻是哈媒涉华报道中使用最多的隐喻类型,常见的表述有борьба(战斗)、война(战争)、крепость(堡垒)、победа(胜利)等。在抗击疫情相关的报道中,哈媒将新冠疫情隐喻为战争。中国在抗击疫情的战争中取得победа(胜利),并将与其他国家共建抗击疫情的крепость(堡垒)。哈媒对“抗疫战争”的描述突显出中国在抗击疫情的过程中付出了巨大的努力,并且积极与国际社会交流合作,为全球的防疫事业做出贡献。与此同时,战争隐喻也出现在中美关系的相关报导中。哈媒用中国企业迅速воевать(征服)芯片市场、中美之间进行IT技术领域的война за превосходство(争霸战争)来塑造中国经济迅速崛起可能会对其他国家造成经济威胁,甚至将与美国争夺世界霸主的歪曲形象。

在对中哈合作以及“一带一路”倡议的报道中,哈媒对隐喻的使用较为积极正面。哈媒多次将中国称为надежный друг(可靠的朋友)和верный партнер(永远的伙伴),并将中国共产党和中国发展所取得的成就称为историческое чудо(历史奇迹)。在中哈建交三十周年之际,哈媒将两国交往的未来比作новые золотые 30-летие отношения(新的黄金三十年关系),以此表达对中哈合作的高度肯定。

表1 哈媒涉华报道中的隐喻使用

2.互文性分析

话语的互文属性指的是描述文本间、话语间、话语和社会习俗的相互建构关系。克里斯蒂娃在巴赫金对话理论的基础上提出“互文性”这一术语,她指出,互文性是将“历史(社会)插入到文本之中,也将文本插入到历史当中”[18]。费尔克拉夫认为,研究具有明确建构意义的话语时需要重点关注其他文本在新文本中的组合部分,并将其命名为“话语描述”[13]118~119。对领导人、专家和公众人物言论的直接或间接引用常作为“话语描述”出现在新闻文本中。如例5关于亚信峰会相关报导中,哈媒直接引用托卡耶夫总统的讲话,“亲近的邻居”“可靠的朋友”和“战略上的伙伴”等描述直接表明托卡耶夫总统对中哈关系的高度评价,以及中哈友谊的坚定与稳固。

(5)Взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство Казахстана и КНР имеет устойчивый характер, не подверженный каким-либо конъюнктурным политическим тенденциям. Казахстан и Китай являются близкими соседями, надежными друзьями и стратегическими партнерами. (哈萨克斯坦和中国的互利合作和战略伙伴关系是可持续的,不受任何机会主义政治趋势的影响。哈萨克斯坦和中国是亲近的邻居、可靠的朋友和战略上的伙伴。《哈萨克斯坦真理报》2021-04-27)

除了话语描写之外,哈媒的涉华报道中也存在许多“预先假设”的情况。“预先假设”是文本生产者对确定的东西进行吸收,并且在文本结构上进行暗示的互文性手法[13]120~121。在新闻话语文本中,预设可以掩盖虚假或有疑问的命题,尤其适合传递意识形态。如例6中哈媒报道美国总统拜登在军事基地发表讲话时写道:“拜登坚信,到2030-2035年中国将掌控美国”。这句话中包含了“中国具有霸权主义倾向”的预设,先入为主地认为中国会对美国的主权造成威胁,所以才会说“中国掌控美国”。在例7关于气候问题的报道中,哈媒引用美国专家对中国的无端指责:“如果中国不根据巴黎气候协定减少温室气体排放,人类将面临灾难”,这句话在表达逻辑中预先设定中国是温室气体排量最大的国家,并且丝毫没有减排意愿。

(6)Байден убежденно верит, что Китай до 2030-2035 года овладеет Америкой.(拜登坚信,到2030-2035年中国将掌控美国。《法律网》2021-05-29)

(7)Человечество ждет катастрофу, если Китай не сократит выбросы парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату.(如果中国不按照巴黎气候协议的要求减少温室气体排放,等待人类的将是灾难。《法律网》2021-05-13)

显然,在话语实践层面,隐喻和互文性是哈媒进一步塑造中国形象的话语策略。战争隐喻和友谊隐喻直观展现出抗疫胜利、友好强大但又与美国针锋相对的中国形象;在使用话语描写和预先假设的互文手法时,哈媒引用领导人的发言主要突出正面中国形象,而预先假设的内容则多为对中国的恶意揣测。这两种话语策略的运用使中国形象更加具象和生动,而反差强烈、多元复杂的中国形象既起到了吸引受众眼球的作用,也体现出哈媒多元平衡的报道步调,这与该国对待中美等大国的外交战略高度一致。

(三)社会实践分析

1.情感倾向

情感倾向是指记者在写作时有意或无意地对报道对象流露出来的态度和表达的感情色彩。本文将哈萨克斯坦主流媒体涉华报道的情感倾向分为三类:正面报道、负面报道和纪实性报道,并使用Nvivo对涉华报道的情感倾向进行编码。总体来说,哈萨克斯坦主流媒体的涉华报道中47%为纪实性报道,报道内容较为客观,感情色彩较弱。在情感色彩较为明显的报道中,哈媒对中国的正面报道占比31%,主要集中在三方面:一是对中哈友谊给予肯定,哈媒对中哈建交三十周年的系列活动进行了详细报道,并将当下称为中哈合作的“黄金时期”,盛赞中哈友谊与永久全面战略伙伴关系;二是褒扬中国的经济发展,对中国脱贫攻坚的成果给予高度评价,认为中欧班列为哈萨克斯坦带来了丰厚的过境收入和丰富的产品,也将哈萨克斯坦送入了更加广阔的国际市场;三是对中国抗击疫情的肯定以及对援助哈萨克斯坦的感谢,对中国的疫苗研发以及中国援哈的抗疫物资、派遣的医疗专家都进行了详细报道。哈媒对中国的负面报道占比22%,主要集中在两方面:一是将中国塑造成西方世界的挑战者,称中美冲突与博弈为“争霸战争”,并大肆渲染剑拔弩张的氛围;二是频繁报道中国的自然与社会性灾害,暗喻中国灾害频发、社会安全堪忧。

2.意识形态分析

阿尔都塞认为,意识形态是一种普遍、客观存在的无意识结构。而新闻话语表达的也是一种“表象”,新闻实践本身就是“利用某种意识形态和存在某种意识形态之内的实践”[19]。同理,哈萨克斯坦主流媒体对中国的报道也不可避免地受到社会文化和意识形态的影响。总体来说,哈媒对中国的报道较为客观真实,符合中国的真实形象,但在某些方面不乏夸大和失真,部分报道有以“污名化中国”的非理性描述误导社会舆情之嫌。

一方面,中哈两国在各个领域的务实合作为积极中国形象的形成奠定了社会基础。政治走向是社会思潮的风向标。中哈两国高层领导人互动频繁,托卡耶夫总统在讲话中多次将中国视为战略伙伴,并将中哈合作放在战略高度的位置。在两国建交30周年之际,托卡耶夫称中国为“永远的邻居和全天候的朋友”,而习近平则指出双边关系的空前地位——永久全面战略伙伴关系,双方都认为即将开启新的中哈合作的“黄金30年”。政治层面的密切往来为两国的经济合作铺平道路,而物质基础又是社会意识形成的主要因素。中哈两国的经济合作十分密切,中国连续多年稳居哈萨克斯坦第二大贸易伙伴国、第二大出口目的国和第二大进口来源国地位[20],双边合作项目为哈国创造了超过2.5万个就业机会[21]。除此之外,“患难见真情”式的国际友谊更是对华舆论提升的重要动力。2020年中国派出富有经验的医生团队并携带人道主义救援物资抵达哈萨克斯坦,哈国卫生部长叶尔詹·比尔塔诺夫对中国医护人员的帮助表示感谢,并称这次“雪中送炭”的援助为两国在医疗保健领域的合作提供了巨大动力。政治上的互信、经济上的互惠以及困难时期的互助使得哈国主流社会思潮倾向于信任和亲近中国,投射在新闻报道中就是哈媒对积极中国形象的塑造。

另一方面,“中国威胁论”是负面中国形象的主要成因和污名化中国的具象存在。随着“一带一路”倡议的深入推进,越来越多的中国企业走出国门来到哈国投资建厂,这给哈国带来了大量的就业机会,同时增加了哈国社会对中国的戒备心理。调查显示,部分民众对中国的不满与恐惧主要源于三种论调[22]:一是“环境威胁论”,指称中国将高污染、高消耗工业企业转移到哈国,会影响哈萨克斯坦的生态环境与居民的身体健康。哈国社会上有声音宣称,通过实施联合项目,中国将把过时的、污染环境的生产设备转移到哈萨克斯坦。二是“移民威胁论”,曲解中国劳工在中哈合资企业中占据职位过多,不仅没有为哈萨克斯坦创造更多就业岗位,反而加重了哈国居民的就业难度,这使得中国人变成当地居民眼中“从哈萨克斯坦自然资源中获利的外国商人”。三是“经济威胁论”,片面认定哈国将陷入债务危机,不得不转让资源甚至土地来还债,从此沦为中国经济的附庸。由于疫情期间能源和出口商品价格下跌,哈萨克斯坦的出口收入急剧下降,部分民众误将中哈的经济合作当作哈国对中国单方面的经济依赖,这使得他们对“中国人在经济领域的支配地位越来越不满”。

事实上,哈民众所谓的“中国威胁论”是不必要的。哈萨克斯坦战略研究所研究员多多诺夫指出:“在‘一带一路’项目实施期间,哈对华债务增加的问题并没有加剧,相反正在缩减:2013年底,哈对华外债占哈国外债总量的10.6%,而2019年这一数字降至7.3%。”[23]另外,为了保护国内劳动力市场,哈劳动和社会保障部每年都会严格限制外国劳务移民配额。2023年哈国共有1.51万名外国公民持劳务许可合法务工,其中中国公民仅有3600多人[24]。如此少量的中国劳务移民怎么会引起所谓的“移民威胁”呢?然而,由于缺乏对中国的了解,哈国民众程度不同地存在对华的群体焦虑,尤其是在不与中国接壤、缺乏与中国密切经济联系和直接交往的地区[25]。

四、结语

在百年未有之大变局的历史背景下,国家形象的塑造已成为中国外交战略的重大课题之一。研究表明,哈萨克斯坦主流媒体对中国的关注度高,主要使用词汇选择、及物性系统、隐喻、互文、情感倾向等话语策略,塑造出复杂多元的中国形象。中哈两国的高质量合作和“中国威胁论”的影响分别是正面和负面中国形象生成的主要原因。在全球传播加速的时代中,中国形象的建构与传播应由表及里,逐步推进:在表层上,我国媒体的驻外分社应积极融入哈国媒体市场,并在报道中运用多种话语策略,通过使用积极隐喻、引用领导人讲话作为话语描写等哈媒报道常用、哈国民众易于接受的表达方式塑造良好的中国形象,与哈国主流媒体的正面报道形成呼应;在深层上,消除“中国威胁论”的影响是提升中国形象的核心。两国政府应公开回应社会质疑和群众关切,在官方层面打破谣言、提升社会信任度;在哈华企积极承担社会责任,通过提升当地就业率、建设文化设施、修筑道路等方式为当地社会发展做出贡献,以实际行动消解刻板印象。总之,运用话语策略讲述中国、以实际行动打破“中国威胁论”的谣言或将成为提升中国形象的可行路径。

【注释】

① 在词频统计中Китай(中国)和Казахстан(哈萨克斯坦)在每一个时期都是绝对高频词汇,对这两个词的重复统计意义不大,因此笔者将其删去,将其后20个高频词汇纳入词频表中。

——基于“丝绸之路经济带”背景