中文国际传播的区域国别研究*

孙 琳, 韩 霓

(1. 中国传媒大学 政府与公共事务学院,北京 100020;2. 中国传媒大学 媒体融合与传播国家重点实验室,北京 100020)

语言是文化交流的桥梁,也是推进文明交往的渠道。因此,以语言教学为媒介、促进中外文明对话为己任的国际中文教育天然具有传播属性,是中国国际传播工作的重要组成部分。2021年5月31日,习近平总书记在主持中共中央政治局就加强我国国际传播能力建设的第三十次集体学习时强调,要采用贴近不同区域、不同国家、不同群体受众的精准传播方式,推进中国故事和中国声音的全球化表达、区域化表达、分众化表达,增强国际传播的亲和力和实效性。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也指出,要“建设中文传播平台,构建中国语言文化全球传播体系和国际中文教育标准体系”,进一步强调中文教育的传播属性,更为其指明了区域国别的深耕方向。中华文化走出去的现实需求使得区域国别研究的重要性毋庸讳言。(1)王波.区域国别学框架内的美国学:概念建构及研究路径[J].外语研究,2023,(4).然而,中文国际传播效果并不单方面取决于中国的主体建设行为,同时也深受作为“他者”的传播对象国的建构影响。因此,如何理解不同区域国别的传播生态格局,把握中文国际传播的机遇,制定适宜的精准区域方案成为亟待解决的问题。

一、中文国际传播的区域国别研究框架

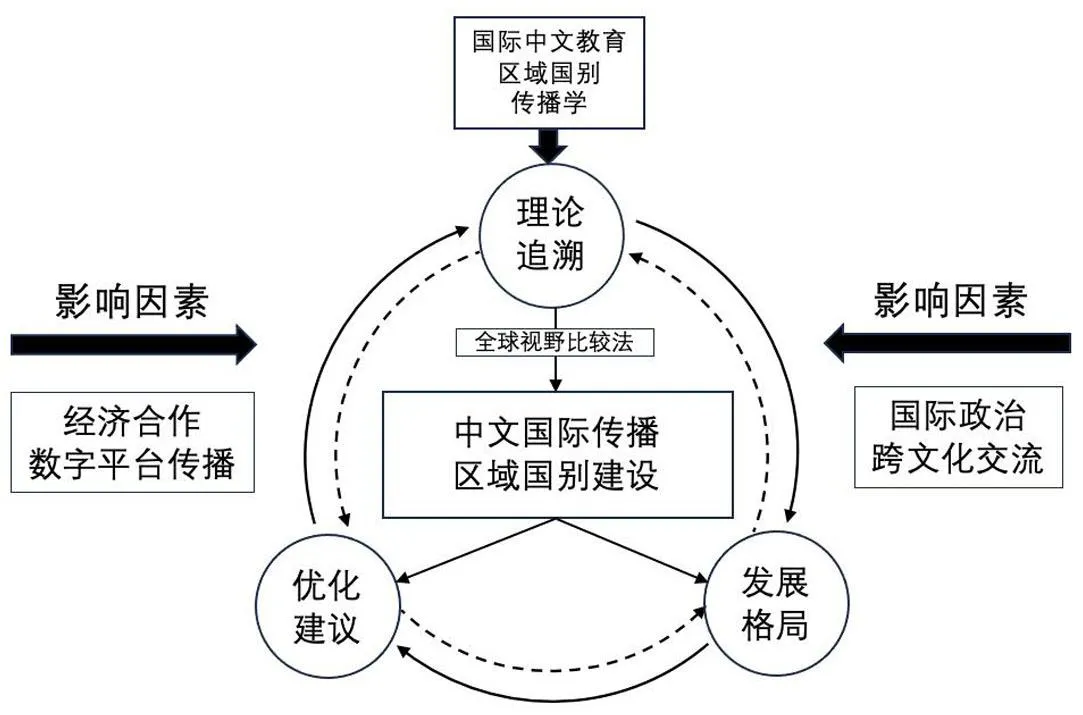

中文国际传播以全球中文教育发展为基础,在对其展开研究时,仍需追溯区域国别中文教育的内涵定义与系列成果,进而确立中文国际传播的研究视角、研究方法与分析框架。

首先,从研究视角来看,学界多以区域国别学、国际中文教育为起点,叠加国际中文教育的传播属性,对区域国别中文教育传播现象展开研究。其中,区域国别研究强调以某一国家或区域为研究对象,以建构知识体系、服务本国发展为研究目的,对其政治、经济、历史、文化、社会等领域展开的全方位、跨学科、系统性的综合研究,涉及地区确定、资料收集、语言培训、政策建议等内容。(2)李安山.中国的区域国别研究:历史、目的与方法[J].云大地区研究,2020,(2).国际中文教育则从研究要素入手,划分了中文国际传播可能涉及的对象范畴。王辉、史官圣以研究目的为先,指出“以特定区域或国别的中文教育为研究对象,以问题和需求为导向,从语言学、教育学、政治学、社会学、历史学等多学科视角,通过深入目标国家或地区中文教育的真实情境,对当地汉语作为第二语言教学的内部系统和与之相关的外部系统进行深入研究”。(3)王辉,史官圣.区域国别研究视角下的国际中文教育:内在逻辑与范式建构[J].世界汉语教学,2023,(1).李宝贵、李慧、刘家宁以研究要素为界,给出了广义、狭义两类定义。其中,狭义的区域国别国际中文教育特指其宏观层面,注重立体规划与战略思考,包括远景目标、发展战略、学科建设、治理体系等;广义的区域国别国际中文教育则在其基础上,兼顾中观、微观层面,既涵盖中观的品牌项目与语言传播机构的发展情况、人才培养模式、教学资源挖掘与平台拓展建设,更延伸至微观的教学理论模式、师资培养与教材研发等。(4)李宝贵,李慧,刘家宁.区域国别中文教育研究进展与展望[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2022,(2).随后,亦有学者从国际传播能力建设视角出发,注重对国际中文教育教学能力、中文国际传播人才培养能力、中文国际传播服务能力、科技赋能中文传播能力、中文产品生产能力、中文国际传播风险防范能力的系统研究。(5)李宝贵,李辉.中文国际传播能力的内涵、要素及提升策略[J].语言文字应用,2021,(2).然而,以上视角仍聚焦国际中文教育事业发展本身,对其作为传播资源的价值挖掘不足,未能把握舆论环境、传播体系与国际中文教育学科发展间的互动关系,尤其缺乏对中文国际传播对象国传播环境的认知与理解。为弥补这一研究空白,还需深化对传播对象国的传播生态理解,加强国际中文学科建设与传播互动的融合力度,为中文全球拓展赢得舆论支持。

其次,从研究方法来看,针对区域国别研究,学界倡导在地化的价值取向,要求研究者主动融入对象国国际中文教育建设之中,从主体性向主体间性转变,以“他者”视角观察现象,并鼓励运用全球视野比较法,在全球视野之下,考察不同区域国家、不同文化背景、不同语言生态中的国际中文教育问题,最终归纳出各区域国别间的特征及其规律。在区域选择上,学界亦有不同的判断标准与构建空间,常见的维度包括地理区域、经济区域、政治经济一体化区域,后又衍生出语别、文化、国际组织及按需制定的不同判别标准。文章将以各区域开展国际中文教育与传播的时间长度为界,将全球大致划分为不同区域,并对其传播生态予以分层考察,梳理当前的传播机遇与挑战,为制定区域国别中文传播精准方案提供参考。

综上所述,我们运用全球视野比较法,首先从不同区域国别的中文教育传播生态入手,明确作为传播事业的国际中文教育传播所面临的发展格局;其次,关注影响国际中文教育传播拓展的具体因素,力求寻得传播突破口,规避风险点;最后,从中文国际传播的优化建议落脚,基于前文的现状梳理、影响因素研提具有操作性的对策建议,助力提升中文国际传播能力,推动国际中文教育本土化、精准化、区域化的高质量发展(如图1)。

图1 中文国际传播的区域国别研究框架

二、中文国际传播的区域国别生态格局

以各区域开展国际中文教育与传播的时间长度为依据,可将全球大致划分为以美国为代表的历史悠久型区域国别,以日本、瑞典为代表的波动推进型区域国别,以沙特、马来西亚为代表的新兴增长型区域国别三类区域,其生态格局特点如下:

(一)以美国为代表的历史悠久型区域国别:国际中文教育推广暂遇发展瓶颈,战略传播催生舆论联动

中文在美传播与中美关系变化、美国对华政策呈现高度相关性。中美间的有益对话和相互理解助推双边文化交流的升温,中美间政治、经贸关系的紧张亦会给中文教育发展造成直接负面影响。2005年3月,美国第一所孔子学院——马里兰大学孔子学院成立,此后,孔子学院在美国多州落户,成为中美文化交流的重要组成部分,美国也一度成为全球孔子学院数量最多的国家。然而自特朗普执政后,美国政府推行一系列对华政策持续打压中文教育,2018年8月13日,时任美国总统特朗普签署《2019财年国防授权法案》(The National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019),规定禁止国防部的经费用于孔子学院提供的任何中文教育项目。以此为节点,明尼苏达大学、旧金山州立大学、西肯塔基大学等高等教育机构宣布关闭孔子学院,中文国际传播面临阻力。

2001年,美国国防科学委员会引入“战略传播”一词,涉及政治安全、经贸科技以及文化与价值观等多领域,亦适用于国际中文教育议题,通过国际中文教育问题与政治话语的嵌套,逐步建构涵盖政府、政客、媒体、智库的“全政府-全社会”传播体系。(6)王超群,王珂璐.美国涉华战略传播体系:宏观结构、微观运行及中国应对[J].统一战线学研究,2023,(5).首先,美国政府部门扮演政策制定者的“核心角色”,依托国会参众两院,多名议员屡提法案,意图“以法制华”,切断中国与美国高校的联系。(7)李战子,屈静雯.战略传播中的话语素养:内涵与培养路径[J].外语研究,2023,(4).例如美国国防部出台《2021财年国防授权法案》,通过阻断对高校的资金支持限制语言文化传播机构孔子学院在美发展。与此同时,美联邦层面也接连响应,频繁举行听证会,为制定涉华立法政策寻求社会支持。其次,美国媒体凭借其强大的影响力,就国际中文教育在美传播现状频繁发声,力求引导国际舆论风向。以彭博社、《华盛顿时报》《纽约时报》为代表的美国老牌主流媒体,以国际中文教育在美的整体发展为切入点,从美国联邦立法、孔子学院总计关停数量等方面,系统阐释中美教育交流现状,为唱衰国际中文教育扩大声量。最后,智库作为政策制定者的“信息源”,多通过发布报告等方式形塑美国对国际中文教育传播议题的公共话语轮廓。2022年6月15日,美国全国学者协会(National Association of Scholars)发布报告《后孔院时代:中国对美国高等教育的持续影响》,建议所有美国大学关闭孔子学院并退出类似的替代项目,三者合力营造出以国家安全、意识形态等信息为主的负面性传播发展体系。截至2023年12月,根据中国国际中文教育基金会官网,美国现有华美协进社孔子学院等8所孔子学院和丹佛孔子(书法)课堂等11所孔子课堂。(8)全球网络-全球孔院-美洲-美国[DB/OL].http://www.cief.org.cn/sy,2023-12-18.

(二)以日本、瑞典为代表的波动推进型区域国别:政策跟随性与自主性并存,学术传播仍具潜力

国际中文教育在以日本、瑞典为代表的波动推进型区域国家的传播发展呈现波动变化趋势。自2005年开始,国际中文教育在日本、瑞典两国均出现了10余年的上升期。21世纪初,日本开始设立各具特色的孔子学院,通过开设中文课程满足当时日本“汉语热”的需求;瑞典则于2005年2月成立了欧洲第一所孔子学院,并一度成为北欧地区孔子学院数量最多的国家。2014年,瑞典通过将中文正式纳入《现代语言教学大纲》实质性巩固了中文作为瑞典学生第二外语的教学地位。然而近年来,在美国政治立场的影响下,两国媒体频繁针对国际中文教育议题发表负面评论,在国际舆论场塑造对华不利形象。例如,日本《日经亚洲评论》《神户新闻》等媒体关注日本政府对国际中文教育机构的调查进展,《新闻周刊》《每日新闻》等媒体跟进报道日本、美国及欧洲对国际中文教育机构的态度及最新举措,为日本审查国际中文教育机构造势。而瑞典则于2020年4月关闭境内最后一所孔子学院,成为欧洲首个彻底关闭孔子学院的国家,瑞典媒体Petterssons发布报道评论称“孔子学院由中国政府资助,这导致了围绕教学本身和间谍活动等方面的一些争议。”

尽管现阶段孔子学院在日本、瑞典传播态势不佳,但两国在中文国际传播这一议题上采取自主策略,基于本国利益和价值立场选择行动,政府直接参与行为有限,尚未出台法案、政策等强制性措施限制国际中文传播发展。与此同时,两国亦显现出一定的发展机遇,高等教育阶段的中文教育逐渐趋向专业化,为国际中文教育在当地继续发展传播提供可能。在日本,大学已形成中文专业的本、硕、博一体化培养体系,已有70多所大学开设了中文相关专业,涉及中国语、中国文学、中国学、中国语教育等专业。(9)吴晓文.中日邦交正常化50年以来日本中文教育发展的特点、挑战与对策[J].华文教学与研究,2023,(1).在瑞典,瑞典大学课程申请中心网站课程数据显示,2022年秋季学期瑞典7所高校共开设89门中文课程,说明高等教育阶段的中文传播在两国仍具传播潜力。

(三)以沙特、马来西亚为代表的新兴增长型区域国别:发展基础与前景良好,华人群体传播力量凸显

党的十八大以来,“一带一路”倡议使得中国与以沙特、马来西亚为代表的亚非拉地区国家的经贸合作与文化交流关系愈发紧密,为中文在当地的传播与发展奠定了良好的基础。尽管国际中文教育进入该区域的时间整体滞后于英美国家近10年,但在当地政府、院校、企业等主体的支持下发展速度瞩目,民间逐渐形成中文学习热潮。

具体来看,以沙特、马来西亚为代表的新兴增长型区域国别已初步形成政府政策引导、民间主体协同推动的传播体系。首先,政府以政策引导塑造良好的中文传播氛围。以上区域国别通过协议签署、政策出台、目标制定等官方形式确立合作关系,例如2019年中文列入沙特国民教育体系。2022年中沙两国签署中文教育合作谅解备忘录等,鼓励国际中文教育大力发展。其次,当地华人群体、企业、民间教育机构等亚非拉地区各类民间主体亦成为重要驱动力。一方面,本地华人群体及民间机构作为重要的组织力量,在民间自发开展中文教育。例如马来西亚等国出现的华文小学,以及针灸诊所、中国武术与健康中心等民间机构,通过开展各种语言教育活动促进中文学习与交流。另一方面,中国驻外企业以及与中国存在经贸往来的当地企业探索出“中文+职业教育”的新形式,通过开展中文和职业技能培训,为企业涵养丰厚的人才资源;通过资金和资源的投入,支持国际中文教育和文化活动,促进中国文化传播。最后,与其他区域国别相较,基于人际传播的意见领袖对新兴增长型区域国别具有较大影响作用。教育领域专家学者多在学术研究与教育实践过程中深入探讨中文教育与传播的价值意义和发展前景。例如,沙特阿卜杜勒-阿齐兹国王大学的教授穆罕默德·阿西里(Mohammed Asiri)认为,“中文将成为未来具有重大影响力的语言”。沙特的中文学习者则借助其平易近人、形式生动的个人体验分享,推进国际中文教育在亚非拉地区的群体传播与好感塑造。例如,来自沙特阿拉伯的100多名青年汉语学习者曾写信给习近平总书记讲述自身的经历,并获习近平总书记回信,有力促进了两国友好交流。

三、中文国际传播的区域国别影响因素

通过对三类区域国别涉中文国际传播发展体系分析可知,当前,中文在全球传播受国际政治、跨文化交流、经济合作、数字平台传播等多种因素影响。

(一)国际政治因素

中文传播深受所在国家和地区的政治制度、社会环境的影响。语言国际传播史证明,友好的国际政治环境可营造语言传播的良好政治和社会生态,为语言的国际传播提供政治保障及和谐的社会文化环境,从而推动语言的国际传播;相反,不友好甚至敌对的国际政治关系则可能抑制、阻挡,甚至禁止语言的国际传播。(10)郭晶,吴应辉.大变局下汉语国际传播的国际政治风险、机遇与战略调整[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2021,(1).2020年8月13日,特朗普政府给孔子学院贴上“外国使团”的标签,时任国务卿蓬佩奥发表声明称,孔子学院是中国用以推动扩大全球影响力“宣传机构”的实体,相关举动自上而下形成对国际中文在美传播的打压。2020年4月22日,瑞典媒体Kinamedia在报道中提及瑞典国际事务研究所(Swedish Institute of International Affairs)亚洲项目主席比约恩·杰登(Björn Jerdén)的观点,称“瑞典对中国的态度发生变化,进而造成孔子学院关闭”,印证了国家间态度变化将会对中文国际传播产生潜在影响。

(二)跨文化交流因素

中文国际传播本质上是一种跨文化的交流活动,意识形态、文化背景、价值观的差异也是中文国际传播发展的潜在风险。此外,“跨文化交流成功与否,需要交流双方能够在尊重、平等和包容基础上进行畅通的双向或多向交流,进而实现语言文化等多维角度沟通的交流活动。”(11)朱瑞平.论汉语国际传播的风险规避策略[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2021,(1).对象国人民如果对我国存在认知上的固有负面印象,亦将进一步加大中文国际传播难度。例如,在日本,有相当一部分政客持反华论调,而对于中国及与中国相关的事物,日本民众的态度也在媒体形塑下变得更加负面。日本内阁府“外交舆论调查”的结果显示,2021年,对中国抱有亲近感的日本人仅占17.8%,比上一年减少2.8%,认为中日关系良好的人降至11.0%,(12)日本内阁府调查:日本人对中亲近感进一步下降,对俄也恶化[EB/OL].https://www.keguanjp.com/kgjp_jiaoliu/kgjp_jiaoliu/pt20230220000003.html.在日本自上而下推进中文教育和传播的阻力加大。

(三)经济合作因素

经济全球化为公共文化产品的全球流动提供了实现路径,国家间的经贸往来是促进中文国际传播发展的重大机遇。美国经济学者Jacob Marschak指出,语言是一种资本,外语学习是经济投资行为,能给个体、国家带来经济利益。(13)王烈琴.全球化背景下的语言观及其对国家语言教育政策的影响[J].外语教学,2013,(5).在中国与亚非拉国家间的经贸合作快速发展的背景下,中国驻外企业以及与中国存在经贸往来的当地企业在国际中文教育的传播中扮演着重要角色。一是通过深化校企合作,企业为当地中文学生提供诸多实践机会,提高其就业竞争力;二是以职业发展为导向,开展中文教学和职业技能联合培训,在为企业迅速培养大批优秀人才的同时促进国际中文教育在当地的传播。例如,2022年5月,南非首个“中文+网络电商”项目启动,涵盖40名南非教师和40名学生,由中方职业院校开展网络电商专业知识培训,中国文化和国际教育交流中心孔子课堂开展中文教学活动,致力于培养懂中文、具备职业技能的专业人才,所有顺利完成项目的学员都将获得就业岗位或创业平台。

(四)数字平台传播因素

当下,国际传播格局加速进入全球平台传播时代,作为数字基础设施的平台影响作用日益凸显。(14)沈国麟.全球平台传播:分发、把关和规制[J].现代传播(中国传媒大学学报),2021,(1).社交媒体平台凭借其迅速、多元、交互的特性逐渐成为用户获取信息的主要途径,以推特、脸书、抖音国际版为代表的社交媒体为当地中文学习者提供了分享学习体验的平台,为国际中文教育自主开展国际传播活动提供了重要机遇。2022年9月底,教育部中外语言交流合作中心在抖音国际版平台发起“中文星”线上活动,活动的热情参与者、印尼华裔女孩艾库尼(ikoyunichi)在该平台以个人账号发布短视频表示,“我多么希望通过这次活动让所有中文学习者用最简单有趣的方式学习四声调。”此外,元宇宙、ChatGPT等新兴数字媒介技术同样能够为中文数字化国际传播提供新机遇。

四、中文国际传播的区域国别优化策略

基于中文国际传播的区域国别生态格局,结合新形势下的影响因素,文章建议以做好国际中文教育工作为基础,配合推进中文国际传播,未来可从顶层设计、升级转型、数字建设、平台拓展、本土深耕等方面予以改进。

(一)顶层设计:优化国际传播资源配置,明确传播布局与分期目标

作为中文母语国,“既要对学科发展进行规划设计,也要在国际关系格局下对事业的发展进行研究和规划”。(15)李泉.再论汉语国际化规划[J].语言教育,2021,(4).因此,坚持一国一策、一域一策,优化国际中文教育资源配置,采取适配的布局策略,设定远景、中期和近期阶段性目标,进而实行分步走中文国际传播战略,制定可行的区域国别实施方案是提升中文国际传播实效的制度保障。通过区域国别建设,分步骤实现中文国际传播目标,以推动国际中文教育纳入国民教育体系的学科建设为近期目标,增强各国民众对中文传播的熟悉度;以提升国际中文教育传播本土化水平为中期目标,优化各国民众对中文传播的认可度;以让中文成为一门全球性语言,构建中国语言文化全球传播体系为远景目标,提升各国民众对中文传播的喜爱度。实践时,在以美国为代表的历史悠久型区域国别,以软性内容消除隔阂,深耕青年受众,推出Z世代喜爱的歌曲、短视频等,将中文融入其中拉近距离;在以日本、瑞典为代表的波动推进型区域国别,争取学术研究交流与民间机构合作,重申中文教育的语言推广性质,唤起高校的中文教育合作与文化传播需求;在以沙特、马来西亚为代表的新兴增长型区域国别,顺应发展中国家的庞大需求,针对“三缺四无”问题,“缺教师、缺教材、缺专家,无政策、无规划、无标准、无体系”,(16)郭晶,吴应辉.大变局下汉语国际传播的国际政治风险、机遇与战略调整[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2021,(1).加大支持力度,开拓“中文+职业教育”项目类型,选派教师和志愿者,开设孔子学院,加快数字化资源,提供留学生交流名额,进一步完善中文国际传播网络。

(二)升级转型:融入国民基础教育体系,升级高端研究专业教育合作

“中文纳入海外各国国民教育体系是中文国际传播的重要组成部分,是实现中文从‘走出去’到‘走进去’的重要步骤,对提高中文国际地位和影响力具有重要作用。”(17)李宝贵,魏禹擎.中文纳入法国国民教育体系现状、动因、挑战与对策[J].天津师范大学学报(社会科学版), 2021,(3).目前,已有全球180多个国家和地区开展中文教学,81个国家将中文纳入国民教育体系。(18)新华社.国家语言文字政策研究中心:81个国家将中文纳入国民教育体系[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2023/55470/mtbd/202308/t20230817_1074704.html,2023-08-16.2015年,南非政府宣布将中文纳入国民教育基础教育阶段的课程体系。沙特阿拉伯将推进中文教育在当地的传播作为实现国家“2030愿景”的教育目标,多所高校将中文设为大学的教学和科研语言。可见,在做好基础教育之际,未来还可开辟高等教育与学术研究合作,聚焦国际中文教学、传播中的学理问题与现实困难,策划设计系列研究主题,牢牢掌握国际中文实践教学、理念推广及全球形象传播与塑造的主导权。

(三)数字建设:加快数字技术创新融入,构建虚拟中文国际传播空间

语言传播离不开高速发展的媒介技术,借助新兴的数字媒介技术,推动中文国际传播从限制较多的现实空间向自由度高的虚拟空间转变,克服时空障碍,加强数字化建设,最大限度释放虚拟空间的影响潜力。首先,从数字媒介技术创新来看,主动探索元宇宙、ChatGPT等应用可能。例如,韩国世宗学堂已经在2023年正式上线元宇宙校园,不仅能够跨越地理空间界限实现交流,还能模拟出不同地域实景,从而让用户沉浸式地感受异国风貌。ChatGPT则能借助语言生成功能成为开展国际中文教育训练和组建互动语料库的辅助工具。其次,从数字资源建设开发来看,国内相关实证研究发现,“大部分国家中文数字教材开发处于空白阶段”,加之数字化传播趋势,庞大的市场需求也佐证着“数字化中文教学资源是推动中文和中华文化超常规高速走向世界的希望所在”。(19)吴应辉,梁宇,郭晶,等.全球中文教学资源现状与展望[J].云南师范大学学报 (对外汉语教学与研究版),2021,(5).未来还需加强数字化资源开发力度,建设数字化平台,在提供教学资源的同时,丰富语言服务与互动交流,寓教于乐,开展中文与中华文化国际传播。例如,中外语言交流合作中心搭建了集语言教育、文化学习、教师发展、考试服务等功能于一体的“中文联盟”数字化平台,提供“中文联盟”直播课、数字化本土课程、志愿者微课大赛服务,凝聚了一批懂中文、知中国的中文教育与国际传播人才。

(四)平台拓展:联动多元化传播平台,构建国际中文立体传播矩阵

中文国际传播的区域国别建设不仅对国际中文教育本身提出发展要求,也关注其传播效益,力求协同推进国际中文教育教学与讲好国际中文教育故事的双重任务。梳理以上三类区域国别的中文国际传播体系发现,中文国际传播的自塑能力依然相对有限,仍深受对象国传播舆论制约。对此,中文国际传播应加强国际传播能力建设,联合多元传播主体,搭建以我为主、多方共建的传播平台,形成中文国际传播区域国别的立体传播矩阵。例如,深化与媒体合作,尤其注重与当地本土媒体合作,开展联合采访、参观走访、对话交流等活动,助力中文国际传播取得最大效能,触达更多海外受众。此外,还要关注智库、企业、意见领袖、教师及志愿者等多元主体的传播潜能。未来,可发挥智库的学术性、中立性优势,以联合培养、共同研究、学术成果等形式赢得海外思想认同;服务企业招聘需求,帮助开展语言教学与培训工作,以经济合作带动语言传播、文化交流;还可鼓励当地国际中文教师、学生在推特、脸书、抖音国际版等社交媒体平台分享中文学习经历、收获,以及中文学习方法,切实提高国际中文教育信息可见性,凝聚中文国际传播好感度。

(五)本土深耕:培养高层次中文人才,开发区域针对性教材

以沙特、马来西亚为代表的新兴增长型区域为例,师资匮乏、贴合当地文化环境和职业教育需求的中文教材不足是限制中文本土化传播的重要因素。为解决这一问题,应以高层次本土中文人才培养、分区域分领域开发教材为抓手加快本土化建设力度。首先,完善国际中文教育本、硕、博贯通培养体系,培养高层次中文人才。中文国际传播可借学科建设之际,通过吸引留学生来华攻读硕士、博士学位,策划海外高校中文教师来华短期访学培训项目,既能提高海外师资的学术研究与语言教学能力,也可借其来华学习涵养其阐释当代中国的传播能力,培养一批服务国际中文教育海外学科建设,善于讲好中国故事的复合型人才。与此同时,在硕士、博士的研究方向上,还可与海外合作高校、机构合作,进一步策划设计“区域国别中文教育”“中国语言文化国际传播”“中外文明交流互鉴”“虚拟空间中文教育”等细分培养领域。其次,针对不同区域国别需求,开发最适宜当地语言学习习惯的中文教材,提供中文传播的知识载体与公共产品。具体来看,在文化适应层面,中方团队要联合当地的知名学者、中文教师及中文学习者,依据本土实际需求,做好宗教、文化等敏感内容的审核把关工作,编写适宜的本土化中文教材体系,规避跨文化传播风险。在语言教学与文化传播层面,要针对基础教育、高等教育、职业教育的不同需求,推出差异化教材,最大程度增强中文教材的实用性与适用性。

五、结 语

中文国际传播发展进程不单一取决于其本身固有的根本属性和要素,即国际中文教育及其传播的主观建设水平,而与传播对象国这一外部环境密切相关。文章虽初步谈及中文国际传播的生态格局与影响因素,但现有改进策略主要基于自身建设逻辑,亟须借助田野调查法、整体系统分析法对各个区域进行更具贴近性的考察分析,打破本质主义思维桎梏,继续加深对区域国别的独立子系统分析,以求克服“他者”身份和异质文化制约,准确理解中文国际传播区域国别发展态势,切实推进在地化研究 ,充分利用人类文明新形态所蕴含的话语优势,讲好中国故事、传播中国声音,推动中国国际话语权不断提升。(20)曹亚斌,刘芳丽.以人类文明新形态提升中国国际话语权的路径探析[J].成都大学学报(社会科学版),2023,(4).