英汉新冠肺炎疫情新闻标题中隐喻的对比研究

黄婕

摘 要|本研究基于概念隐喻理论和架构理论,对比《人民日报》和《纽约时报》2021年有关新冠肺炎疫情的新闻标题中使用的隐喻表达,揭露新冠疫情是如何在中美主流媒体中被架构的,分析其背后中美思维认知上的异同。研究发现,中英新闻标题都运用了战争隐喻,旅途隐喻和建筑隐喻,这说明中美两国有着相似的战争文化心理,都暗示了新冠疫情的解决是一个漫长的过程。不同的是,中国媒体是从整体思维的高度来看待疫情,而西方媒体是从具体思维的角度来看待疫情。中文标题多用积极的表达,唤起受众的集体主义价值观,引起读者的情感共鸣,调动人们对抗疫情的积极性,话语接受度更高。而英文标题只描述客观事实,暗示未来的不确定性,缺乏向大众传达战胜新冠肺炎的坚定信心。

关键词|隐喻;新冠疫情;新闻标题;英汉对比

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 研究背景

2020年1月30日,世界卫生组织(WHO)宣布将新型冠状病毒(COVID-19)引起的肺炎疫情列为国际关注的实发公共卫生事件。突发公共卫生事件的防控和处置不仅需要强有力的行动和举措,更需要全社会的积极响应和团结协作。语言虽然不能直接参与治病救人,但在健康传播、防控宣传和社会动员等方面发挥着重要的作用[1]。

隐喻的本质就是通过另一种事物来理解和体验当前的事物[2]。在语篇的组织过程中,说话人为了语篇的简洁性和表达的经济性,往往利用隐喻隐含信息的特点,使隐喻成为语篇的一种重要且常见的组织手段。隐喻的理解离不开我们共同的日常生活的体验认知和身体感知,更离不开构建隐喻特定的认知语境[3]。在新冠肺炎疫情期间,新闻媒体是主要的信息来源。新闻话语通过使用隐喻,将其背后所蕴含的媒体观点及态度也同步传递给公众,从而加强舆论导向作用,在突发性公共卫生事件新闻报道中表现尤为突出。新闻标题浓缩新闻内容,体现新闻的要义,甚至限定新闻的基调。相较于其他文体,新闻标题有着显著的特点:目的明确、情感分明、简短精练、修辞多样,能够更有效地帮助读者阅读和理解新闻。

隐喻是思维和文化的反映,不同文化环境对隐喻的使用既有共通性,又有差异性。因此,对隐喻的解读是了解不同文化背景下的人类思维和认知的一种有效方式。本研究从英汉对比的角度出发,关注中美两国主流媒体《人民日报》和《纽约时报》关于新冠疫情新闻报道的标题中隐喻的使用情况,试图探索新冠疫情是如何在中美主流媒体中被构建的,分析隐喻在新闻话语传播中对于信息构建及公众舆论导向的作用,揭露其背后中美思维模式和媒体认知倾向的异同。

2 文献综述

从已有的研究来看,针对新闻语料的隐喻研究或从文本着手,或从标题着手,研究者大多时候只能获得已知词语的更多例证,很难获得除已知词目以外其他使用隐喻的词目。没有进行全面穷尽性地隐喻定位,说服力较为薄弱。如周辰[4]运用批评隐喻分析法对随机选取的150篇新闻文本开展分析,将其中的隐喻实例作为后期获取隐喻关键词的检索依据,并将得到的检索结果进行筛查,最终获得与疾病相关的隐喻。

此外,针对新闻标题中隐喻的研究较少,更不用说是针对特定主题的新闻标题。在对新冠疫情主题的新闻的隐喻研究中,呈现出语料规模小跨时短,以定性分析居多,缺乏数据支持和定量研究的特点,且没有对比国内外不同媒体的语用差异。如Lili Gui[5]分析了新冠肺炎疫情的媒体框架,以《新聞联播》九周的新闻报道为语料,发现战争隐喻在语料库中占据主导地位,但战争的类型随着时间的推移而演变。其他隐喻,如竞技和挑战隐喻与战争隐喻互补。张薇和汪少华[6]运用架构理论和刻意隐喻理论,对自2020年1月21日至2020年2月25日三种央媒:《人民日报》、新华社、央视新闻的官方微博和微信公众号中的文本、图片和视频进行统计和定性分析,指出战争隐喻、竞赛隐喻、教育隐喻的使用有助于激发受众的积极情感,唤起集体主义价值观,实现了引导公众舆论的功能。

本研究从英汉对比的角度出发,以2021年《人民日报》和《纽约时报》中有关新冠疫情的新闻标题作为语料进行穷尽性的隐喻研究,弥补了当下的不足。

3 理论基础和研究方案

3.1 理论基础

进入20世纪以来,许多学者开始将隐喻与人类的思维和认知方式联系起来,认为隐喻是人类概念系统中深层次的核心概念,对人类的思维方式和认知方式发挥着重大的影响。拉可夫和约翰逊(Lakoff and Johnson)认为,隐喻不仅是一种修辞手段,也是一种思维方式,而且是一种认知手段。概念隐喻理论认为,隐喻是基于语境与概念系统的跨域映射所实现的语言使用。在拉卡夫和约翰逊看来,隐喻是两个不同领域——源域(source domain)和目标域(target domain)相互作用的结果。人类认知的特点决定在隐喻映射过程中一般是从具体概念映射到抽象概念,因此隐喻的本质是通过源域(通常是具体或熟悉的)跨域映射来理解目标域(通常是抽象或不熟悉的)。

拉可夫进一步拓展了概念隐喻理论,将架构(frame)概念应用于隐喻分析,提出了架构理论(framing theory)。架构是人们理解事件时大脑中有关世界运作的、根深蒂固的认知结构。拉可夫认为架构的概念与域相类似,两者都由一系列语义概念构成。架构又可分为表层架构和深层架构:由词语激活的心理结构为表层架构,概念隐喻实际上是两个表层架构之间映射的神经回路[7]。当受众听到或读到一个词时,会激活这个词所附带的知识网络,使其在大脑的神经回路中得到物理上的实现,并与大脑中的情感区域直接联系[8]。由表层架构激活的价值观为深层架构,深层架构会对人类的推理和行动产生影响。例如,在想到战争时,激活战争的架构有士兵、武器、战场和敌人等。这里的表层架构是武器、战场、敌人等,深层架构是战斗双方的对抗关系和抵抗外敌,集体作战的凝聚力等。我们在思考和交际的过程中通常会激活架构,事物因不同的架构方式会产生不同的接受度。

本研究概念隐喻理论和架构理论,探索新冠疫情是如何在中美主流媒体中被认知和构建的。

3.2 研究方案

本研究选取2021年《人民日报》和《纽约时报》中有关新冠疫情的新闻标题作为语料。《人民日报》的标题以“疫情”为检索项,采取全部取样。《纽约时报》有关新冠疫情的标题因基数较大,采取随机抽样,以“covid”“coronavirus”“pandemic”为检索项,在人工筛除病例数据类(包含case,toll),核酸结果类(包含test,death),疫苗药物类(包含vaccine,vaccination,vaccinated,vaccinating,vaccinate,shot,pill,drug)的标题之后,从中随机抽取300条标题。本研究共获取中文标题301个,共6805中文字符;英文标题300条,共2929词符的文本。

根据斯蒂恩(Steen)[9]的解释,隐喻意义产生于一个语言形式的语境义与其基义的对比之中。本研究采用Pragglejaz Group[10]提出的隐喻识别途径(metaphor identification procedure,MIP),根据隐喻识别途径确认隐喻义(非基本义),定位隐喻关键词,通过隐喻关键词的源域确认隐喻的类型。如:倒在抗疫一线,大连志愿者那君——用生命守护生命(2021-01-14)出现了两个隐喻关键词“抗疫”和“一线”,判断为用了两次战争隐喻。因此存在一条新闻标题用到多次隐喻的情况,也存在没有用到隐喻的标题。为了确保该识别方法的信度与效度,本研究参照权威词典中的释义来确定基本义。

本研究仅针对语料中出现频率相对较高的几种隐喻进行分析,将出现次数小于3的隐喻都归为其他,并通过对比《人民日报》和《纽约时报》中不同的隐喻表达和架构,揭露中西方媒体在对待新冠疫情思维特点和认知倾向上的异同。

4 结果和发现

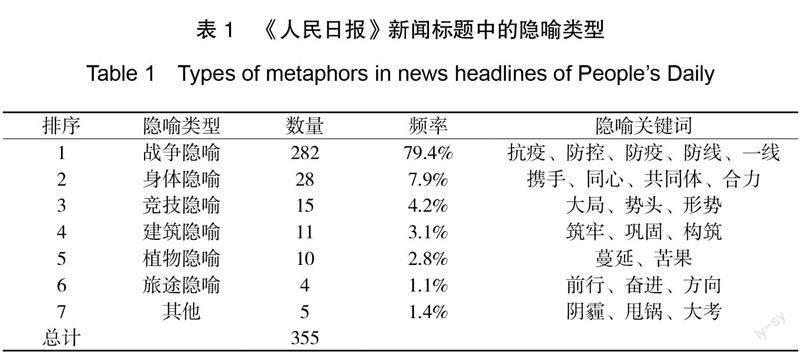

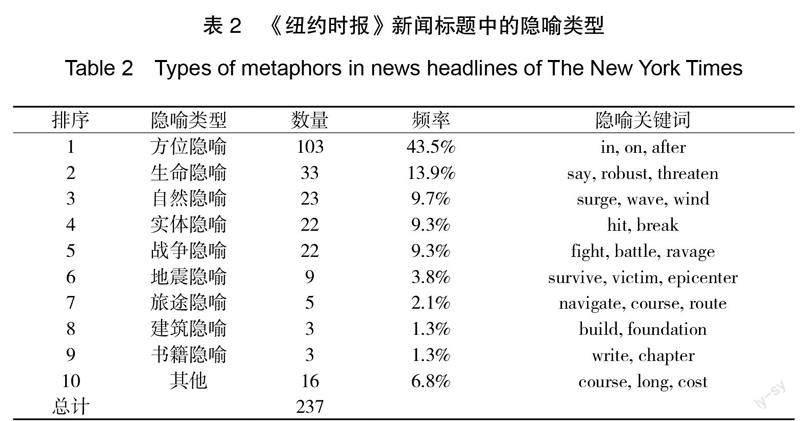

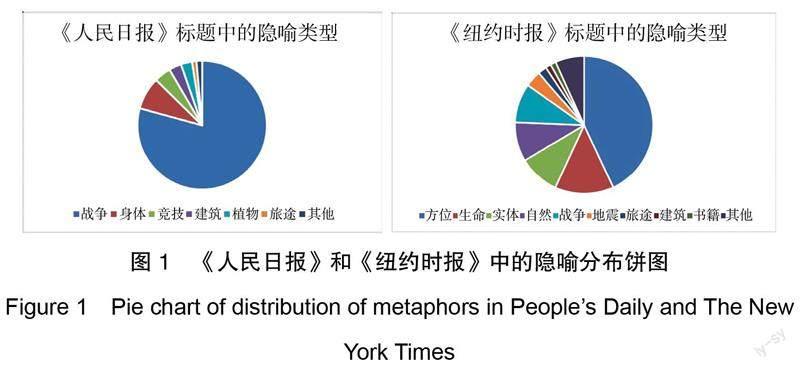

分析两个语料中的隐喻,结果发现,《人民日报》中共使用隐喻355次,《纽约时报》共使用237次。《人民日报》中使用最多的是战争隐喻,《纽约时报》中使用最多的是方位隐喻。《纽约时报》中使用的隐喻类型更多且只有战争隐喻,旅途隐喻和建筑隐喻在《人民日报》和《纽约时报》的新闻标题中都有使用,但排序不同。战争隐喻在英汉新闻标题中都占据一定比重,尤其在中文标题中大量使用,占79.4%(精确到小数点后一位)。建筑隐喻在英汉标题中都出现了,且在中文媒体中使用较多,有11处;在英文媒体中使用较少,只出现3次。旅途隐喻在中英文标题中都出现得较少。本文将继续对这些隐喻进行对比探讨,分析其深层构架和体现的认知特征。

4.1 英汉有关新冠疫情的新闻标题中共同使用的隐喻

4.1.1 战争隐喻

战争隐喻在英汉新闻标题中都占据一定地位。究其原因,美国是一个在战火中诞生、发展起来的国家,自从独立战争立国,两个半世纪以来,美国经历了南北战争、第一次世界大战、第二次世界大战、朝鲜战争、越南战争、伊拉克战争等。而我国有文字记载的最早战争可以追溯到约4000年前的涿鹿之战,从奴隶社会、封建社会乃至近代,战争频繁。由此可见,战争对中美两国人民的生活和思维产生了深远的影响。

宏观来看,中文标题中战争隐喻占全部隐喻数量的79.4%,其中“抗疫”的表达多达148次,说明战争类表述是中国媒体防控疾病的主流表达方式。战争隐喻强化了深层的中华民族特有的抗战文化心理,激活的深层架构是集体主义价值观,群体关系的和谐、群体目标的统一和群体利益的维护,凸显了疫情期间抵御疾病的凝聚力和号召力,实现了感染群众、凝聚人心、形成共识的目的,能够提高抗战的软实力。

另一方面看,战争隐喻在中文标题中出现使用过度的情况,中文标题使用最多的战争隐喻是第二多的身体隐喻的十倍之多。语言影响着人们的思维方式,语言表达影响着我们的思考,隐喻表达的单一意味着认知理解方式的僵化,人们逐渐形成一种对于新冠疫情的定式思维和表达。而相比之下英文中隐喻更加丰富多样化,分布也更均匀(见图1),因此英文标题中隐喻更有利于人们理解的创造性和语言表达的多样性。此外,公众对疫情的认知除了来自身体体验外,在很大程度上是由媒体构建的,过多的战争隐喻会强化你死我活的战斗特征,使人们对新冠病毒较为敏感,缺乏理性应对。实际上战争隐喻并不严谨,将新冠病毒架构为与之作战的敌人的做法与大流行要求减少与他人接触和非必要的出行的倡议背道而驰,居家自我隔离和奔赴战场抗敌的行为相似度低。这种以战争为中心的思维模式可能会危害人们的心理健康,因为它容易让人联想到与战争相关的情绪状态,如无力感,内疚和宿命论。

微观来看,战争隐喻被大量运用于疫情新闻标题,涉及行动、战地位置、战争性质、战斗结果、战斗对象等元素。可见对抗新冠肺炎疫情的危险性和难度与战争的相似度极高,其本身被理解为一场战争。疫情较为严重的区域作为战争的“一线”“front line”,战争的类型是“阻击战”“斗争”“war”,采取的行动是“防控”“抗击”“fight”“battle”。

相同的是,战争隐喻的隐喻关键词中,英汉涉及行动的过程性表达都远多于战斗结果的表达。与汉语语用具有重过程的特点;英语语用具有重结果的特点[11]的观点不同,中英文标题的战争隐喻都重过程。除此之外,在中英文标题中,在表述行动时都大多用进攻性表达。中文标题表示行动的战争隐喻有258处,其中150处表示进攻,如“抗疫”“战疫”。英文标题表示行动的战争隐喻有12处,其中9处表示进攻,如“battle”“counter”“fight”。说明中美两国虽然属于不同民族,文化背景不同,但有着相似的战争文化心理,认为疫情就是敌人,必须奋起直追,主动出击。不同的是中文多用名词,英文多用动词。中文标题表示行动的战争隐喻中用动词71次,名词187次;比如:大力弘扬伟大抗疫精神(2021-05-05),欧洲多国收紧防疫措施(2021-01-28),李克強主持召开国务院常务会议,部署做好2022年春运疫情防控工作(2021-12-30)。英文标题表示行动的战争隐喻用动词9次,名词3次,动词远多于名词,比如:

与邵惟韺,邵志洪[12]认为英语多用名词以体现其静态特征,汉语倾向多用动词以体现其动态特征的观点相悖,表示行动的战争隐喻中,汉语多用名词,英语则多用动词。在中文的新闻标题中,“抗疫”“防疫”“防控”这些隐喻关键词虽然从外部形式来看本身都是动词,但多以名词形式出现在新闻标题中。可见印欧语是形态语言,汉语则属于非形态语言,无法从词的外部形式来加以分类,而要依靠语境和上下文,这是汉语区别于英语的重要特点。这也验证了沈家煊的观点,他认为汉语动词包含在名词里,体现了其名动包含的关系[13]。不同于英语(印欧语)的名动分立,汉语是名动包含[14]。汉语动词和名词是构成关系,动词是包含在名词内的一个次类,属于“动态名词”。

在表述战斗结果的隐喻关键词中,中英文都是多用动词,比如Covid Ravaged South America. Then Came a Sharp Drop in Infections.(2021-09-05),疫苗抵港助力打赢抗疫阻击战(2021-02-20)。不同的是,中文标题中用的都是积极的表达,如“打赢”“胜利”“战胜”;而英文标题用的都是消极的表达。如:

Tom Moore, 100, Dies; Inspired covid-Ravaged U.K. With Charity Walks. (2021-02-02)

Film Club: ‘covid-19 Devastated Many Communities. But Not Cherokee Nation. (2021-03-11)

Hospitals and Health Care Workers, Overwhelmed by covid. (2021-09-17)

我们可以发现,尽管中国本土疫情仍然起起伏伏,疫情防控仍然面臨风险挑战,但中国的主流媒体依然用“赢”“胜”表现攻克疫情的决心;通过战争隐喻向大众传达战胜新冠肺炎的坚定信心和胜利曙光,呼吁人们积极应对,积极配合。英文标题中“covid-Ravaged”“Devastated”“Overwhelmed”则一味描述客观事实,陈述现状,其深层架构强调对抗疫情带来的伤害和惨痛的代价,表现出处理疫情的困难和艰巨,可见《纽约时报》没有发挥其作为主流媒体在信息构建和公众舆论导向方面的作用。

总之,战争隐喻的大量使用说明中美两国有着相同的战争文化心理。从宏观角度看,战争隐喻是中文标题中的主流表达方式,战争隐喻的反复使用容易形成对新冠疫情战争化的定式思维和表达。而英文中隐喻更加丰富多样化,给公众创造了更多的理解和想象空间。从微观角度本研究发现,英汉战争隐喻都多用进攻的过程行动性表达,但汉语区别于英语(印欧语)的名动分立,是一种名动包含的关系。此外,中国媒体通过正面引导公众舆论和价值判断,树立了对抗新冠肺炎的信心,激发受众的积极情感;而美国媒体只陈述客观事实,不进行舆论干预,表现出对抗疫情的艰巨。

4.1.2 旅途隐喻和建筑隐喻

英汉新闻标题中都用了旅途隐喻和建筑隐喻,突出新冠疫情的解决是一个长期、复杂的过程,不是一蹴而就,轻而易举的。

旅途隐喻:中英文标题中都使用了旅途隐喻。不同的是,中文标题凸显的是旅途的目的性和方向性,如战“疫”战贫筑同心,昂首奋进新征程(2021-01-06),致敬抗疫英雄,凝聚前行力量(2021-03-19),使用“前行”“奋进”等词,其深层架构是引领公众向前看,强调作为和行动,希望人们投入到抗击疫情的行动中来。消灭疫情并非不可能,在抗疫的漫漫长路中我们正渐渐取得进展,一步步迈向胜利的终点,可见中国媒体是从整体思维的高度来看待问题的,具有全局观。英文标题的深层架构则凸显了行进的过程性,如:

As India Stumbles, One State Charts Its Own covid Course.(2021-05-23)

‘X Marks the Spot: Officials Map a Route Out of the pandemic.(2021-08-01)

How to Navigate covid in California Right Now.(2021-12-28)

“Course”“Route”“Navigate”等词没有指明目的和方向,只暗示疫情的解决是一个漫长而困难的过程,在面对疫情时要处理过程中遇到的种种艰难险阻,兵来将挡水来土掩,走一步看一步。但抗击疫情的结果和目标是不确定的,未知的。可见西方媒体是从具体思维的角度来看待疫情,着重解决当下的问题。这反映了中西方媒体面对疫情存在认知上的差异。

建筑隐喻:建筑隐喻中,战胜疫情被架构成盖楼房,建造大厦的关键是脚踏实地,一砖一瓦,打好地基。同样,面对疫情最重要的是搞好初级阶段的工作,做好个人防护,保持社交距离,减少不必要的出行。所以这类隐喻的深层架构是帮助人们认清现阶段工作的重要性,提醒人们战胜疫情不是空中楼阁,必须扎扎实实地做好基础工作。中文标题中建筑隐喻使用更多,具有积极的意义。如:

孙春兰在全国疫情防控工作电视电话会议上强调 坚决克服松懈麻痹思想 巩固来之不易的防控成果(2021-01-15)

加大对发展中国家支持 促进疫苗公平合理分配 筑牢全球抗疫防线(患难见真情 共同抗疫情)(2021-05-03)

在建设的过程中,党和国家是总设计师和工程师,人民群众是大厦的建设者,需要人们积极配合,为它添砖加瓦。通过“筑牢抗疫防线”“巩固防控成果”的表达,肯定了抗疫的意义和价值,绘制了抗疫的宏伟蓝图,调动人们对抗疫的积极性。

4.2 英汉有关新冠疫情的新闻标题中特有的隐喻

4.2.1 方位隐喻

方位隐喻是英文标题中特有的,且是使用最多的。与英语具有时间性特质和汉语具有空间性特质[15]的观点相悖,在新冠疫情的隐喻表达中,英文标题中空间性明显,而中文标题中则没有表现出明显的空间性。

根据拉可夫和约翰逊的观点,空间隐喻来源于直接的身体体验。因为人类在最初认识世界的时候可能是从自身在空间环境中的位置和运动开始的,通过自己和外界事物的上下前后,里外远近,中心和边缘的关系来表达对事物的认识,而且这些空间关系在概念产生之前就已经存在。人们将自己亲身体验的上下、内外、前后、远近、高低、中心和边缘等表示空间的关系投射到表示时间、数量、状态、范围等非空间概念上去,用确切的位置关系隐喻抽象的时间,数量,方式,地位,对象范围,状态情感,进行空间隐喻化的认知,从而达到认识事物的目的。

从源域来看,使用上下的方位关系的隐喻最多,有54个。从目标域来看,表示空间的关系投射到表示时间、数量、状态情感、对象范围的非空间概念上占绝大多数,如:

Facing Intensifying Crises, Biden Pledges Action on Economy and pandemic.(2021-01-09)

Medical tourism is drawing patients, even in a pandemic.(2021-01-19)

A Desperate India Falls Prey to covid Scammers.(2021-05-16)

Indias covid-19 Numbers Have Fallen. A Third Wave Still Looms.(2021-08-17)

在方式和地位这两个概念上的方位隐喻应用较少。作为源域的空间概念投射到抽象的目标域上,在这一过程中空间意象及其内在的逻辑都被保留下来。

4.2.2 身體隐喻和生命隐喻

身体隐喻出现在中文标题中,生命隐喻出现在英文标题中。这两种隐喻都与人这一生命体有关,但唤醒了不同的隐喻架构。

身体隐喻:中文标题中的身体隐喻主要唤起人们的团结架构,如:

在携手抗疫中深化友谊(2021-03-18)

同心抗疫 共谋发展(2021-04-02)

坚持人民至上 凝聚抗疫合力(2021-06-09)

非中团结抗疫诠释命运共同体真谛(2021-06-18)

通过运用“手”“心”“体”的语言表达,暗示疫情面前各国、各民族是命运共同体,坚信只要全国上下团结一心,共担责任,抗击疫情,就一定能战胜病毒,共渡难关。其中“携手”“同心”“共同体”“合力”等词语激活了集体架构和团结架构。在严峻的疫情形势下,帮助公众形成集体意识和团结意识,有利于动员全社会协同发力,投入疫情防控,防止疫情扩散。在抗击新冠疫情的过程中,举国上下众志成城,共克时艰,这种团结意识和集体身份的建构对于提升国民整体性和凝聚力有重要的导向作用。同时,这些深层架构所激活的集体主义价值观与中国传统核心价值观相契合,让中国读者产生共鸣,实现了较为理想的交际目的。

生命隐喻:英文标题在描述新冠疫情时,倾向于将其拟人化,新冠病毒和疫情被比喻成有着人的情感、身体状态、动作行为的有生命的个体。如:

Grammy Awards Postponed as covid-19 Rages in Los Angeles.(2021-01-05)

A covid Epicenter Hustles Back to Life: ‘What You See, Its Survival.(2021-07-01)

On Broadway, covid is trying to steal every show.(2021-12-16)

新冠病毒被架构成有情绪,会发怒的;有生命,能起死回生的;有人类的动作行为的生命体。通过生命隐喻,新冠病毒变得生动,形象,鲜活。但同时,赋予病毒主观能动性是不明智的,这意味着我们的对抗对象是和我们同样有着情感和思想的物种,过分抬高了病毒的地位。且两虎相争必有一伤,深层架构也暗示抗击疫情的预期结果是不确定的,未来仍不可知,缺乏向大众传达战胜新冠肺炎的坚定信心和胜利曙光。

4.2.3 自然隐喻,植物隐喻,竞技隐喻

自然隐喻和植物隐喻:自然隐喻出现在英文标题中,植物隐喻出现在中文标题中。人类对自然界的事物和现象最直观的认知是基于真实生活体验的,在英文标题中,疫情被刻画成风、云、火、水等自然现象。如:

How the pandemic Blew Up Rents.(2021-02-04)

Modis Party Loses a Key Election, Held Under the Cloud of covid.(2021-05-02)

‘This Day Was Bound to Come: Taiwan Confronts a covid Flare-Up.(2021-05-20)

Kentucky governor says the states covid surge is “dire”.(2021-09-05)

其中,把疫情隐喻成海浪是最多的。疫情是“wave”,处于爆发期,确诊病例上升期时会“surge”衰弱消退时会“subside”“recede”。突发公共卫生事件往往具有预见性差、来势凶猛、波及面广、未来发展不确定等特点[16]。将疫情架构成海浪,突出海浪和疫情的上下起伏,波动不定,概念化新冠疫情的发展过程。深层架构是提醒全球新冠疫情的解决是一个长期、复杂和艰苦的过程,但过度赋予新冠肺炎以人不可抗的力量,弱化了人的主观能动性。人不能控制自然,凌驾于自然之上。自然灾害往往让人们无助,手足无措,继而产生不必要的恐慌和无力感,极易在公众中造成恐慌情绪。

中文标题中的植物隐喻也传达出相似的深层架构,如:孙春兰在大连调研时强调 严密防控 果断处置 尽快遏制疫情扩散蔓延(2021-11-15),新冠病毒四处“蔓延”,像野草一样,“野火烧不尽,春风吹又生”,延伸扩展,连绵不断,具有顽强的生命力。植物隐喻通过赋予新冠病毒以强大的生命力,也提醒了解决全球新冠疫情是一个长期、困难的过程。但与自然隐喻的风、云、火、海浪的意象相比,植物对人们来说更能把握,可控性更强,这意味着在以新冠为对象时,人类能有更大的胜算和希望。可见,虽然自然隐喻和植物隐喻都提醒了新冠疫情的解决是一个长期、复杂和艰苦的过程,我们不能急功近利,但植物隐喻给公众以更大的信心和希望,更加温和,也更容易接受。

竞技隐喻:竞技隐喻出现在中文新闻标题中,激活了比赛架构和全局架构。竞技的概念常常与激烈紧张的气氛相结合,这与人类对抗疫情过程中的感受极为相似。通过“赢”“挑戰”等竞技类词汇突出抗击疫情的难度之大、时间之紧迫。而“大局”“形势”等词说明中国处理疫情时善于总揽全局,协调各方,宏观调控,具有大局意识和整体思维。

王勇在调研药品监管工作时强调 全力服务防疫大局守护人民生命健康(2021-01-20)

意大利投入医疗专列——“让更多患者赢得生的希望”(患难见真情 共同抗疫情)(2021-03-30)

面对疫情挑战和工作模式变化,国际组织呼吁加强劳动者权益保障(2021-05-27)

意大利:疫苗接种推动疫情形势好转(2021-10-13)

竞技隐喻的表层架构渲染了医务人员和公众与病毒比赛的场景,疫情为一场比赛,对奕双方为病毒与全人类。在此过程中激活的深层架构是积极拼搏、迎接挑战、超越自我的比赛架构。体育竞赛能培养人们的顽强意志、责任心和使命感,并因此产生巨大的凝聚力和感召力,鼓励公众在疫情面前不气馁、不放弃、不低头。而另一方面,疫情愈演愈烈,形势严峻且病毒进化之快,需要疾控部门严盯死守,科研人员不断钻研,医护人员提升治疗水平。

与战争隐喻类似,竞技隐喻依然视新冠病毒与人的关系为决一胜负的对立关系,比赛架构凸显了人类和疫情是竞争输赢的关系;但不同的是,竞技隐喻降低了抗击过程的血腥和激烈程度,强化了媒体希望公众“赢”得胜利的愿景,而弱化了公众面对战争时可能会产生的恐惧心理和不想面对的伤之事实,话语可读性和接受性更强,达到了较为理想的话语传播的目的。

除了以上讨论的几种用的较多的隐喻外,英文标题中还使用了实体隐喻,地震隐喻,书籍隐喻等。因出现频次不高,且缺乏对比研究的价值,这里不再详细讨论和赘述。

5 结论

本研究通过对比分析中美主流媒体《人民日报》和《纽约时报》在2021年有关新冠肺炎疫情的新闻标题中使用的隐喻表达,发现在表层语言形式和深层的思维认知模式上,两者存在异同。

在新冠疫情的隐喻表达中,中美的新闻标题中都使用了战争隐喻,旅途隐喻和建筑隐喻。中文标题过度使用战争隐喻,容易造成公众对于新冠疫情理解和表达的单一和僵化。而相比之下,英文标题中的隐喻类型更加丰富多样,分布也更加均匀,有助于语言表达的多样性,留下更多想象和拓展思维的空间。旅途隐喻,建筑隐喻,自然隐喻和植物隐喻都暗示了新冠疫情的解决是一个漫长、复杂的过程,提醒人们要坚持不懈有耐心,做好基础工作。中文标题用身体隐喻,英文标题用生命隐喻,两者都与人相关。身体隐喻唤起人们的团结架构,实现了较为理想的信息传播目的;生命隐喻则赋予病毒生命力,过分抬高了病毒的地位,没有向读者传递战胜疫情的信心。

语言形式上,汉语区别于英语,属于非形态语言,它的语法无法从词的外部形式来加以分类,要依赖上下文。汉语动词是包含在名词里,属于名动包含;而英语是名动分立。此外,英文标题中空间性明显,方位隐喻将上下、内外、前后、远近、高低、中心和边缘等表示空间的关系投射到表示时间、数量、状态、范围等非空间概念上,而中文标题中空间性则不明显。

思维认知模式上,中美两国有着相似的战争文化心理。中国媒体是从整体思维的高度来看待疫情,具有全局意识。而西方媒体是从具体思维的角度来看待疫情,重在集中力量解决眼前的困难。中文标题多用积极的表达,渲染出抗疫胜利的曙光,激活集体主义价值观,调动人们对抗疫情的积极性。而《纽约时报》没有发挥其作为主流媒体在信息构建和公众舆论导向方面的作用,只陈述客观事实,暗示未来的不确定性,缺乏向大众传达战胜新冠肺炎的坚定信心。这些都反映了中西方媒体面对疫情存在认知上的差异。

为了更好地达到话语传播的目的,建议减少中文标题中战争隐喻的使用,用竞技隐喻加以替代。这样一方面有利于语言表达和理解的多样化,同时既保留了人类与新冠病毒对立的关系,又缓和了战争中你死我活的沉重氛围,语气更加温和,话语可读性和接受性也更高。同时,美国媒体应该积极发挥其舆论导向作用,在新闻标题中架构赢的希望,增强群众抵抗新冠病毒的自信心。

参考文献

[1]苗兴伟,李珂.抗击新冠肺炎疫情与共同体身份的话语建构[J].天津外国语大学学报,2020,27(2):88-99,160.

[2]Lakoff G,Johnson M.Metaphors We Live By[M].Chicago:University of Chicago Press,1980.

[3]魏在江.隐喻的语篇功能:兼论语篇分析与认知语言学的界面研究[J].外语教学,2006(5):10-15.

[4]周辰.隐喻视角下的突发公共卫生事件新闻研究:基于新冠肺炎疫情报道语料库[J].科技传播,2021,13(4):86-89.

[5]Gui L.Media framing of fighting COVID-19 in China[J].Sociol Health Illn,2021,43:966-970.

[6]张薇,汪少华.新冠肺炎疫情报道中刻意隐喻的认知力[J].天津外国语大学学报,2020,27(2):114-127,161.

[7]Lakoff G.The Neural Theory of Metaphor.An earlier version appeared in: R Gibbs 2008 The Metaphor Handbook[M].Cambridge:Cambridge University Press,2009.

[8]Lakoff G,Dont Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate[M].Hartford:Chelsea Green Publishing,2004.

[9]Steen,Gerard J.Finding Metaphor in Grammar and Usage[M].Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,2007.

[10]Pragglejaz Group.MIP:A method for identifying metaphorically used words in discourse[J].Metaphor and Symbol,2007(1):1-39.

[11]王建國,何自然.重过程,还是重结果?:译者的母语对英译文本的影响[J].上海翻译,2014(2):7-12.

[12]邵惟韺,邵志洪.静态与动态:传统和认知语法视角下的英汉语言表达状态对比[J].外国语文,2015,31(1):98-105.

[13]沈家煊.怎样对比才有说服力:以英汉名动对比为例[J].现代外语,2012,35(1):1-13.

[14]沈家煊.我看汉语的词类[J].语言科学,2009,8(1):1-12.

[15]王文斌.论英语的时间性特质与汉语的空间性特质[J].外语教学与研究,2013,45(2):163-173,318.

[16]李娟.公共卫生突发事件应急管理对策研究[D].成都:电子科技大学,2006.

A Comparative Study of Metaphors in English and Chinese News Headlines on COVID-19

Huang Jie

East China University of Science and Technology, Shanghai

Abstract: Based on conceptual metaphor theory and framing theory, this study compared the metaphors used in the news headlines on COVID-19 in Peoples Daily and The New York Times in 2021. Then it revealed how COVID-19 was framed in the mainstream Chinese and American media and analyzed the similarities and differences in thinking and cognition behind it. It turns out that both Chinese and American news headlines use war metaphors, travel metaphors and architectue metaphors, which shows that China and the United States have similar war culture, and both imply that to conquer COVID-19 is a long process. Nevertheless, the difference is that Chinese media views COVID-19 holistically, while western media views it concretely. Besides, Chinese headlines tend to use positive expressions to arouse the collectivism and resonate with the readers to mobilize their enthusiasm for action, which are more acceptable. While English titles only describe objective situation without conveying any confidence to overcome the pandemic, which reveals the uncertainty of the result.

key words: Metaphor; COVID-19; News headlines; Contrastive study on English and Chinese