多模态视角下英汉儿童绘本人际意义的对比分析

时明炜

摘 要|本研究以视觉叙事框架为理论框架,选取同一主题下英汉两本绘本My Mom和《12个妈妈》作为研究对象。通过定量与定性方法深入分析国内外英汉儿童妈妈主题绘本的多模态人际意义的构建,着重对比两种绘本在三大子系统上的异同点,探讨绘本如何通过图像间的关系促进人际意义功能的实现。研究发现,英汉两种绘本在聚焦、情感和氛围系统三方面均存在异同,英汉绘本值得互相借鉴。本研究通过对中英文儿童绘本进行人际意义对比研究,进一步论证了视觉叙事框架的适用性,同时在一定程度上也为儿童绘本的解读提供了新视角,为教师和父母帮助儿童理解绘本故事内容提供一种方法指导。

关键词|视觉叙事;儿童绘本;人际意义;对比研究

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 引言

兒童绘本是一种以图文并茂的方式呈现的多模态叙事文本,旨在帮助儿童认读文字并认知世界,被广泛应用于教育场景中,深受儿童的喜爱。国外学者早在20世纪就认识到了儿童绘本的重要性,儿童绘本也逐渐成为系统功能语言学界研究热点。我国儿童绘本发展较晚,直到21世纪以后绘本才逐渐盛行,经过十几年的发展,中国原创儿童绘本也有了很大的进步。但是,由于英汉文化的差异,国外绘本与国内原创绘本在表现手法上存在较大差异。

Claire Painter等人[1]提出的新视觉语法,是建立在系统功能语言学理论基础上的体系,用于解释多模态文本意义的构建。该理论主要集中于揭示绘本中意义的建立和解构过程,并提供了详细指南。

因此本研究选取英汉两本绘本(My Mom和《12个妈妈》,运用视觉叙事理论,对比分析所选绘本图像的人际意义构建,希望从视觉语法视角为国内原创儿童绘本的科学设计和解读提供参考。

2 文献综述

儿童绘本作为一种多模态叙事话语,在儿童的成长过程中发挥着重要的作用,为儿童认知和艺术天赋的发展提供了重要的渠道[2]。由于中西方文化的差异,英语儿童绘本和中国儿童绘本在传递知识和经验、建构人际意义、语篇结构等方面也存在着显著的差异。儿童绘本作为一种多模态语篇,引起了学者们的研究兴趣。

2.1 多模态语篇分析研究

Kress和Van Leeuwen[3]将多模态定义为各种符号模式的组合。随着多模态研究的迅速发展,这一领域也引起了中国学者的广泛关注。李战子[4]认为多模态是包含不同符号学形式的复合话语,包括图形、文本、图像、色彩等。顾曰国[5]基于人机交互,认为多模态可以通过多个感觉器官来实现。朱永生[6]提出了五种多模态,分别是视觉模态、听觉模态和触觉模态。嗅觉模式和味觉模式,它们可以通过五种感官通道来实现。因此,本文对儿童绘本这一具有图像、色彩等多个符号系统的视觉形态进行了探讨。

李战子[4]首次将Kress和Van Leeuwen[3]的视觉语法引入中国,为图像分析提供了理论框架。基于系统功能语言学的三个元功能,Kress和Van Leeuwen[3]提出了一个分析框架,即视觉语法,它为多模态语篇分析提供了一个比较权威的理论框架。Painter等人[1]在Kress和Van Leeuwen[3]提出的单幅图像分析框架的基础上,提出了序列图像分析框架。儿童绘本中的图像分析对于读者进一步理解视觉语法,系统分析儿童绘本、漫画、电影等复杂的多模态叙事话语具有重要意义。陈晓瑾、陈冬纯[7]基于海外漫画版本对人与自然关系中的人际意义建构进行了比较分析。为中外友好合作献计献策。向荣[8]将印刷公益广告的文字—图像模式作为一个整体来看待,试图发现文字—图像模式如何共同构建人际意义,从而达到说服读者的效果。郭玉燕[9]基于视觉叙事的人际意义系统来解读城市形象建设在武汉的城市宣传片中,体现了武汉的城市形象打造疫情后积极的城市形象。综上所述,视觉叙事中的人际意义主要集中在漫画、平面公益广告、电影等语料库上。对于儿童绘本的研究,主要集中在案例研究方面。因此,在比较研究领域存在一定的空白。

2.2 绘本人际意义研究

本文对多模态语篇分析与人际意义的相关研究进行了综述。儿童绘本多模态研究方面包括对儿童绘本中的多模态转喻形式与类型的研究[10],英汉儿童绘本叙事结构的比较[11],图文互动关系[12]等。此外,还有学者从语言与文化角度对绘本进行了探讨[13,14],其中较多涉及儿童绘本中“死亡意义”的多模态构建[15,16]。陈芝敏、陈冬纯[17]研究了两个版本的《花木兰》,比较了它们在视觉叙事框架下的人际意义。汪永勤[18]通过应用聚焦和病理系统的视觉叙事,比较了英汉儿童绘本的聚焦和病理系统。虽然语料库的数量得到了扩展,但本研究只关注了两个子系统,并没有说明各个子系统在人际意义上的合作关系。

综上所述,在绘本人际意义的研究中,以往对绘本人际意义的研究多采用视觉语法框架,存在一定的局限性。且由于英汉文化的差异,国外绘本与国内原创绘本在表现手法上存在较多不同,因此本研究选取英汉两本绘本My Mom和《12个妈妈》,运用Claire Painter等人[1]的视觉叙事理论,对比分析所选绘本的图像人际意义构建,希望从视觉语法视角为国内原创儿童绘本的科学设计和解读提供参考。

3 研究方案

3.1 理论框架

Painter等人[1]提出的视觉叙事是对Kress和Van Leeuwen[4]提出的视觉语法的补充和发展。Painter等人[1]在《阅读视觉叙事:儿童绘本中的图像分析》一书中为多模态话语构建了更为详细的理论框架。本文主要从人际意义子系统:聚焦、情感和氛围三个方面解释了英语儿童绘本与中国儿童绘本的异同。

Kress和Van Leeuwen[4]受系统功能语言学的启发,提出了一種适用于图像分析的视觉语法框架。随着对多模态研究的深入研究,许多学者发现这种理论框架在没有准确分析所有视觉图像的情况下存在许多不足[19,20]。视觉语法最重要的发展是Painter等人[1]提出的视觉叙事框架。它可以用于分析图画书、漫画和电影等连续图像。在人际意义上,Painter等人[1]提出了三个子系统,包括聚焦、情感、氛围和极差系统。聚焦研究图像中人物与读者之间的互动和视角关系。情感系统是读者对不同意象风格的情感反应。氛围通过使用各种颜色来创造情绪或氛围。极差是指对图像特征进行定量分析。根据Painter等人[1]的观点,视觉极差系统仍有待进一步发展,因而不纳入本研究分析框架。视觉语法使用叙事表征和概念表征来描述概念意义。考虑到图像的连贯叙事,Painter等人[1]将其扩展为三个子系统:参与者、过程和环境。文本意义主要是指序列图像的多模态整合。考虑到视觉叙事的复杂性,本文仅选取人际意义中的三个子系统来研究人际意义的建构。

视觉叙事框架中人际意义包括三个子系统,包括聚焦、情感和氛围。本文分别对它们进行了如下解释。

3.1.1 聚焦系统

聚焦子系统是通过关注图像中的参与者与读者之间的互动以及图像为读者提供的阅读视角,来重新诠释Kress和Van Leeuwen[3]所提出的概念。在这个系统中,有两个主要方面需要关注。首先是图像中所描绘的参与者是否与读者进行互动。这一点被Painter等人[1]进一步明确为接触和旁观两种情况。当图像中的人物凝视读者时,就产生了接触的效果,人物与读者之间似乎建立了一种眼神的交流。通过眼神接触,图像中的人物能够直接与读者互动,增强了阅读体验的真实感和互动性。相反,旁观图像则没有眼神接触,观众与图像中的人物之间保持一定的社会距离。

除了角色与读者之间的互动外,聚焦子系统还关注图像为读者提供的阅读视角的类型。Painter等人[1]将视角分为有中介和无中介两种情况。有中介的图像意味着读者能够通过描绘在图中人物的视角来进行阅读。这种中介的视角可以将读者融入故事情节中,使其能够更好地理解和体验故事的发展,从而引发读者的情感共鸣。而无中介的图像则表示读者的视角与图中人物的视角不一致。这种无中介的视角创造了一种客观的观察体验,读者以外部观察者的身份来审视图像中所呈现的情节。

3.1.2 情感系统

Painter等人[1]认为写实和抽象的形象风格不仅是一种形态问题,也是一种建立读者与人物情感关系的话语策略。Painter等人[1]提出了介入和异化。前者指的是试图吸引读者情感的角色。后者指的是读者脱离情感,从客观批判的角度来阅读。在介入中,角色风格分为三种风格:最简风格、类化风格和自然风格。异化指具有超真实和超凡脱俗倾向的漫画风格。最简主义风格采用圆形或椭圆来代表人物的头部,这意味着读者的情感投入最少。类化风格在人物塑造上更加细致,可以引发读者的情感投入,让读者感同身受,体会主人公的内心世界。自然主义风格在人物塑造上最为细致,最容易引发读者的情感共鸣[1]。这个框架中表明不同的风格并不是完全对比的,而是一个渐进和连续的过程[21]。异化风格主要包括漫画风格的图像,在绘本中很少使用。

3.1.3 氛围系统

氛围指视觉叙事中颜色所构建的情感基调[1]。该框架首先区分情感氛围是否被激活,即是否使用彩色。在彩色图像中,色彩包括色度、色调、自然度三个维度。首先,高色度为最高饱和度的鲜亮色彩,而低色度为低饱和度的灰暗色彩。就氛围而言,鲜亮色彩建构一种兴奋、有活力的情感;而灰暗色彩建构沉郁、克制的情感[1]。其次,暖色调主要指红色与黄色,而冷色调指蓝色与绿色,它们分别建构温馨、舒适的氛围与冷漠、疏远的氛围。第三,自然度主要指色彩丰富程度。颜色越丰富越能反映其自然色彩;反之,单一的颜色则显得比较抽象。就情感氛围而言,自然色彩给人熟悉、亲近的感觉,可以拉近与读者的距离;而单一色彩则比较陌生,不容易拉近与读者的情感距离。漫画作者可以选择不同的颜色建构不同的情感氛围,引发读者的情感共鸣。

3.2 研究材料

(1)绘本具有代表性。My Mom为英国绘本大师安东尼·布朗的作品,亚马逊图书评分4.6分。《12个妈妈》为国内原创优秀绘本,也受到读者青睐,在当当网评价为五颗星。

(2)语料的主题相同:本研究选取的两种绘本均以妈妈为主题,通过生动有趣的绘本帮助孩子认识妈妈的形象。

(3)语料的目标群体相同:本研究选取的两个绘本均适合3—6周岁儿童阅读。

3.3 处理和分析方法

以视觉叙事为理论基础,通过定量与定性方法深入分析国内外英汉儿童妈妈主题绘本的多模态人际意义的构建,着重对比两种绘本在三大子系统上的异同点,探讨绘本如何通过图像间关系促进人际意义功能的实现。

4 研究发现

4.1 聚焦系统

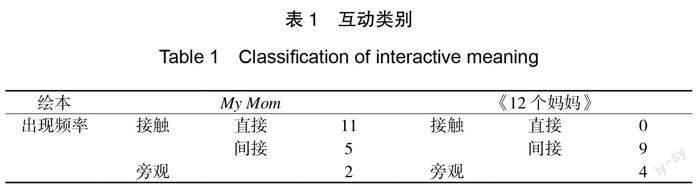

My Mom和《12个妈妈》是两本绘本,它们以不同的方式在互动、情感和氛围方面展示了独特的特点和差异。经过详细的分析和比较,我们可以看出这两本绘本在接触和旁观的频率上存在明显的差异,如表1所示。

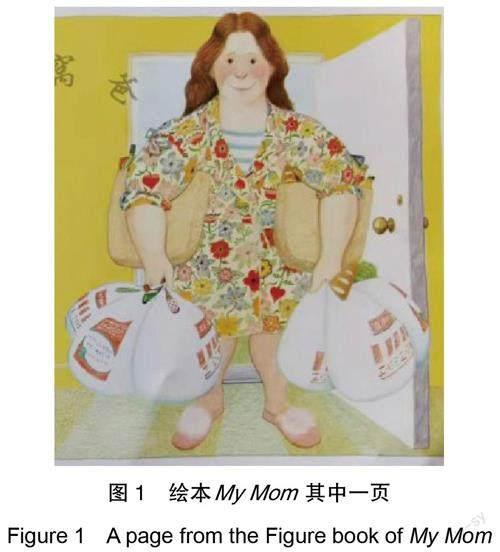

在互动方面,两本绘本通过不同类型的图像来描绘人物之间的互动。根据表格数据,我们可以看到,My Mom中呈现了16个接触类图像,其中有11个是直接的互动形式。这些图像中,妈妈的形象通常正面直接与读者进行接触。以图1为例,其中展示了妈妈购物回来时手里提着各种各样的东西,展示了妈妈也可以很强壮的形象。这种直接接触更能够引起儿童读者的注意和参与。

首先,图1中妈妈提着各种各样的东西,可能代表她购物的成果或者为家庭购买所需物品。这表明了妈妈在照顾家庭和孩子方面的角色和责任。通过这样的互动展示,图1呈现了妈妈与家庭生活之间的连接和参与。其次,妈妈整个身体都展现在图画中,这种直接接触的形式强调了妈妈形象的存在感和参与度。整个身体的展示可以传递出妈妈与孩子之间的近距离接触和互动,强调了妈妈在孩子生活中的重要性和存在感。这种形式的呈现可以促使观者更直接地与妈妈形象进行共鸣,感受到亲子关系的真实和亲密。

在与妈妈形象的分析联系上,图1中妈妈身体的完整展现以及与购物物品的互动,强调了妈妈在家庭中的角色和亲子关系的积极互动。通过直接接触的形式,读者可以更直接地与妈妈形象产生情感联系,并将其与自己的经历、感受和价值观相联系。这种形式的互动和近距离接触可以进一步加强了故事的表达和与观者的情感共鸣。综上所述,图1通过直接接触的形式突出了妈妈形象的存在感和亲子关系的互动。这种展示方式提供了观者与妈妈形象产生情感联系的机会,增加了图像的投入和参与度。

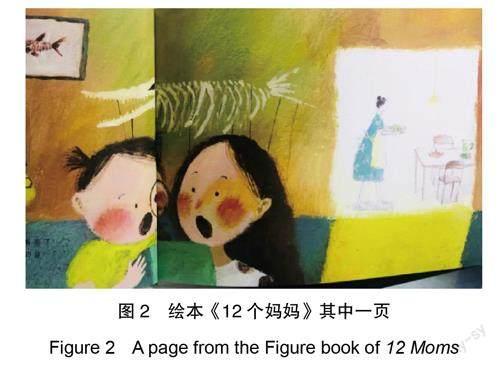

经统计,《12个妈妈》中有9个接触类图像,且其中没有直接接触图像。此绘本更多侧重故事本身的描述。绘本中孩子与妈妈没有与读者进行直接的眼神接触,这使得读者更多以旁观者身份阅读绘本,如图2所示。

在图2中,孩子与想象中的妈妈一起研究海洋生物,两个人物的眼神集中在书本上。这种眼神的集中可以传达出他们对知识和学习的专注和兴趣,以及彼此之间的合作和互动。通过他们共同研究的场景,这幅图呈现了孩子与妈妈之间的共同探索和学习的经历,加强了他们的亲子关系和认知互动。然而,背后的真实妈妈形象较为模糊,没有与读者产生直接接触。这种旁观的角度营造了一种观察者的感觉,使得读者可以从旁观的角度来观察孩子与想象中的妈妈的互动,而不是直接融入他们的亲密关系中。这种旁观的视角可以引发读者的思考和想象,让他们更好地理解故事中孩子与妈妈之间的关系和情感表达。这幅图通过模糊和旁观的方式来呈现真实妈妈的形象,可能意味着孩子对真实妈妈的认知或关系较为模糊。然而,通过和想象中的妈妈的互动和研究,孩子在想象中建构了一种更为亲密和有意义的与妈妈的关系。这种差异可能反映了孩子在现实生活中与妈妈的互动有限,但通过想象和学习,孩子能够满足对亲子关系的渴望和情感表达的需要。

通过这样的分析,我们可以得出结论,英文和中文绘本在互动方面存在明显的差异。英文绘本更多地运用互动的视角,尤其是直接接触图像占据了较大的比例,能够更好地增强儿童与绘本之间的互动性。而中文绘本更多地采用间接接触和旁观的视角,因此在互动性方面相对较弱。总的来说,英汉绘本在互动方面存在明显的差异。英文绘本通过更多的直接接触和互动视角,促进了儿童与绘本之间的互动。而中文绘本则更注重故事本身的描述,倾向于以旁观者的视角来呈现。这种差异使得两种绘本在情感与氛围的营造上也有所不同,进而影响了读者与绘本的交互体验。

4.2 情感系统

就情感方面而言,在My Mom和《12个妈妈》这两本绘本中,绘画风格都采用了一定程度的抽象化處理,以突出人物形象的情感和个性特征。绘本的艺术表达方式对于读者的情感体验和情感共鸣起着至关重要的作用。

首先来看绘本My Mom,大多数情况下采用了类化的图像风格,妈妈厨师的形象是一个很好的例子,如图3所示。

这里妈妈的形象与读者直接接触,并且我们可以清晰地看到妈妈的面部特征,例如嘴巴的轮廓。首先,类化的图像风格在图3中被使用,这种风格通过简化和符号化的手法呈现人物形象。这种简洁明了的表达方式有助于读者迅速理解和接近妈妈的形象,并产生情感共鸣。通过类化的风格,进一步构建了妈妈在故事中的重要性和特点。其次,图3中妈妈的面部特征,尤其是嘴巴的轮廓,是被清晰展示出来的。面部表情和特征是人际交流和情感表达的重要组成部分。通过清晰展示妈妈的面部特征,观者可以更容易地捕捉到妈妈的情感状态,如愉悦、专注或快乐。这种面部表情的表达有助于读者与妈妈形象建立情感联系,并进一步融入绘本的情境之中。在与妈妈形象的构建结合上,图3的类化图像风格和强调面部特征,使得妈妈作为厨师的形象更加鲜明和易于理解。这种风格和表达方式为儿童读者提供了直观的、情感上的参与和理解妈妈的情感状态的途径。通过清晰地展现妈妈的面部特征,读者可以更容易地与妈妈形象产生情感共鸣,感受到她的热情、关爱和专注。

综上所述,图3通过类化的图像风格和清晰展示妈妈的面部特征,利用人际意义的情感系统,构建了妈妈形象并引起读者的情感共鸣。这种图像呈现方式简洁明了,有助于儿童读者更好地理解和融入绘本情境中,感受到妈妈的情感状态和故事的情感魅力。

而在《12个妈妈》这本绘本中,针对想象中的妈妈形象采用了最简风格,如图2所示。此处妈妈的眼睛和嘴巴通常以简单的圆点或圆形来代表。由于面部特征没有细致地展现,这样的图像可能引发观众的情感体验相对较弱。然而,值得注意的是,《12个妈妈》这本绘本也特别强调想象妈妈和真实妈妈之间的区别。当真实妈妈出现时,绘画风格更加偏向自然主义,使用了更具体的面部特征,如图4所示。

自然主义风格在人物形象的塑造上更加细致入微,我们可以清晰地看到真实妈妈的面部特征,包括眉毛、睫毛和嘴巴,这些细节描绘更加贴近现实中的面部表情。这样的自然主义风格图像更能够引起儿童读者对现实中妈妈形象的联想和感受。

通过对两本绘本情感方面的分析,我们可以得出结论,无论是My Mom还是《12个妈妈》,它们都有意通过绘画风格来增强读者对人物形象的理解和情感共鸣。My Mom中的图像表现基本采用类化风格,这种方式能够帮助儿童读者识别人物的情感状态,并更好地融入绘本的情景之中。而在《12个妈妈》中,对于想象妈妈和真实妈妈的形象进行了区分,最简风格图像占主导地位,自然主义风格图像为辅助,这样的设计更容易让读者感受到人物表情和情感的差异。

通过绘本的艺术呈现方式,创作者巧妙地运用绘画风格来展示人物形象的情感特征,为读者营造了丰富而深入的情感体验。这些情感表达不仅丰富了绘本的情感层面,也为读者与绘本中的人物建立了情感的桥梁,提升了读者与绘本之间的情感共鸣和情感参与。

4.3 氛围系统

就氛围而言,这两本绘本都注重运用色彩来唤起特定的情绪和感受。它们通过精心选择和运用色彩,以创造出独特的氛围,进而增强故事的价值和情感体验。首先,这两本绘本采用了色度较高的颜色和暖色调来塑造妈妈的形象,创造出不同的氛围效果。在My Mom中,妈妈的形象呈现出鲜亮的颜色,如橙色、红色和黄色等,通过这些明亮的颜色营造出活跃和明朗的氛围,如图5所示,妈妈的衣服和手里拿的盆栽呈现出鲜艳的颜色,包括红色、绿色、黄色和橙色等,这些色彩选择具有吸引力,能够吸引儿童读者的注意力。鲜艳的颜色也突出了妈妈的温暖形象,给人以亲切和温馨的感觉。这种色彩选择为读者创造了积极、活泼的氛围,与妈妈形象的温暖特质相呼应。此外,图5中植物呈现为红色的爱心形状,这种选择不仅契合了妈妈的形象,同时也强调了温馨和关爱的主题。这样的图像元素进一步增强了妈妈的温暖形象,让读者感受到她对家庭的爱和关怀。红色的爱心形状还与妈妈的身体语言和面部表情共同构建情感共鸣,给读者传递出一种亲密和充满爱意的氛围。同时,图5中还展示了自然环境的描绘。通过真实、生动的色彩和细节,创造了自然的氛围,增强了阅读的乐趣和情感体验。

其次,这两本绘本在色彩选择上注重明确的区分,使场景的色彩呈现更加鲜明和清晰。在《12个妈妈》中,由于涉及两个妈妈形象,作者通过色彩的对比进一步加以区分。在图6中可以看到,当女孩与想象中的妈妈在动物园时,运用了绿色、黄色等明亮的颜色,突出了活跃的环境氛围和形象的生动感。明亮的颜色给人一种活泼、充满活力的感觉,与动物园这个场景相呼应。这种色彩选择为读者创造了愉悦的氛围,并提升了形象的吸引力和冲击力。同时,这种明亮的色彩也突出了女孩对妈妈的想象,使其形象更加生动而引人注目。与之相对比的是真实妈妈形象,采用了冷色调,主要是白色、灰色和蓝色,色度较低。这种色彩选择帮助突显了真实妈妈形象经常被忽视的特点。冷色调更接近现实生活中的中性色彩,缺乏鲜艳和明亮的特点,更加贴近真实妈妈的形象。这种色彩的运用降低了真实妈妈形象的视觉吸引力,强调了她平凡、朴实的特质。

通过明亮色彩和冷色调的对比,图6中的两个妈妈形象得以进一步区分。明亮的色彩突显了女孩对妈妈的想象和憧憬,创造了活跃的氛围和生动感。而冷色调则通过较低的色度和中性色彩突出了真实妈妈形象的平凡和被忽视的特点。这种对比的色彩运用使得两个形象更加鲜明和引人注目,增强了儿童读者對这两个妈妈形象的注意和思考。

由此我们可以看到图6中色彩的对比运用为两个妈妈形象的构建提供了重要的支持。明亮的色彩强调了女孩对妈妈的想象和活跃的氛围,而冷色调则突出了真实妈妈形象的平凡特点。这种对比使得两个形象更加鲜明和引人注目,同时也引发了儿童读者对形象的思考和情感共鸣。这种巧妙的色彩运用帮助构建了丰富而深入的妈妈形象,增强了儿童读者的阅读体验。

这两本绘本都通过精心选择和运用色彩,以强调情节和故事情感的表达。它们运用鲜亮的颜色、暖色调以及对比色彩的组合来营造出各自独特的氛围,使读者在阅读过程中能够更好地感受情绪和情感的变化。色彩的选择和细节的处理在传达故事中场景和角色时起到重要的作用。这些运用让读者在阅读过程中对绘本所创造的氛围产生共鸣,加深对故事内涵的理解和情感体验。无论是My Mom还是《12个妈妈》,这两本绘本都运用色彩的方式营造出独特的氛围,增强了阅读体验的丰富性。读者通过感知和理解这些色彩的运用,能够更好地沉浸于故事世界中,产生共鸣并加深他们对故事情节和情感表达的理解。这些色彩的选择和运用为绘本的阅读体验增添了视觉上的吸引力和情感的共鸣,使读者更加投入其中,并从中获得启发和情感交流。

尽管My Mom和《12个妈妈》在绘本故事和设计风格上有所区别,但它们都通过互动、情感和氛围方面的元素打动读者。无论是通过直接的互动还是抽象化的情感描绘,还是通过明亮或冷静的色彩表达,这两本绘本都以艺术的手法向读者传递了丰富的故事内涵和情感体验。读者在阅读这些绘本时,将享受到独特而引人入胜的阅读体验,并从中获得启发和思考。

5 研究结论

综合以上分析,可以得出以妈妈为主题的英汉两本绘本在图像人际意义构建方面采用的方法存在较大差异,主要在以下三个方面体现。第一,由聚焦系统分析得出,英汉两本绘本均采用了接触与旁观的两种互动视角,把妈妈形象刻画得更立体生动,更利于读者识读;但所选英文绘本My Mom以直接接触的方法为主,更能增强儿童与绘本中妈妈形象的互动。第二,通过情感系统分析得出,My Mom中图像表征基本为类化风格,通过此种方式更容易让儿童带入自己妈妈的形象,使儿童更能融入绘本情景。而在《12个妈妈》中,对于想象的妈妈和真实妈妈的形象进行了区分,以最简风格图像为主,自然风格图像为辅,更容易让读者感受到人物情感的区别。同时《12个妈妈》中不仅刻画妈妈的情绪、情感,促使读者融入故事世界,另一方面借助情感系统的变化对比建构故事进展,让故事衔接自然,便于读者理解。第三,由氛围系统分析得出,两绘本相同之处在于都使用了色度较高的颜色和暖色调塑造妈妈的形象,色彩区分也比较明显。My Mom中氛围系统的构建使得整体氛围渲染十分生动。而《12个妈妈》中由于有两个妈妈形象,因此作者加以区分,在真实的妈妈形象上运用冷色调,色度较低,凸显出真实妈妈形象常常被忽略。但两个形象的对比色彩同时呈现略显突兀,可能会导致儿童阅读体验不佳。

通过人际意义三个系统的分析对比,可以看出英汉两本儿童绘本各有优势,值得相互借鉴。绘本中运用直接接触图像课有利于强绘本人物形象与读者的互动性;类化风格的图像表征容易让儿童识别人物情感,融入绘本情景;而人物形象风格的区分更利于让读者感受到人物形象和情感的差别;氛围方面,运用色度高的颜色和暖色调可以吸引儿童注意;自然色彩的使用可以给人以熟悉、亲近的感觉,拉近与读者的距离;此外,色彩的对比运用有利于凸显不同人物形象,引起儿童的注意和思考。

总之,Painter等人[1]所提出的绘本人际意义系统,对儿童绘本的设计和解读具有重要的指导意义。基于视觉叙事中人际意义的理论,中国原创儿童绘本可以从人物形象刻画、情感氛围的渲染、场景色彩安排等方面提高完善中国原创儿童绘本的设计,从而为中国儿童提供更优质的阅读体验。然而本研究亦存在若干局限,首先,在绘本选择方面仅采用了两本作品,从而限制了分析样本的多样性和代表性;其次,在语料体量方面存在限制,仅涉及有限的数据集,未能全面覆盖该领域的多样范畴。此外,在研究范围上,除了处理人际意义外,对于概念意义和语篇意义的详细探究尚未充分展开。因此,未来的研究可以进一步扩大绘本样本规模和增加语料体量,同时深入研究概念意义和语篇意义的构建,在图像人际意义的基础上更全面地对绘本进行多模态研究。

参考文献

[1]Painter C ,Martin J ,Unsworth L .Reading Visual Narratives:Image Analysis of Childrens Picture Books[J].Equinox,2013.

[2]Anstey M,Bull G.Reading the visual:Written and illustrated childrens literature[J].Harcourt,2000.

[3]Kress G,Van Leeuwen T.Reading images:The grammar of visual design[M].London:Routledge,2020.

[4]李戰子.多模式话语的社会符号学分析[J].外语研究,2003(5):1-8,80.

[5]顾曰国.多媒体、多模态学习剖析[J].外语电化教学,2007(2):3-12.

[6]朱永生.多模态话语分析的理论基础与研究方法[J].外语学刊,2007(5):82-86.

[7]陈晓瑾,陈冬纯.“天人合一”思想在《论语》漫画中的再现:基于新视觉语法[J].外国语言与文化,2021,5(1):101-111.

[8]向荣.多模态平面公益广告话语的互动意义的构建[J].湖北师范学院学报(哲学社会科学版),2015,35(1):20-22,146.

[9]郭玉燕.视觉叙事分析框架下城市形象建构研究:以武汉最新城市宣传片为例[J].湖北科技学院学报,2020,40(5):54-60.

[10]程璐璐,冯德煜,尚晓明.儿童绘本中的多模态转喻形式与类型[J].学前教育研究,2020(10):63-76.

[11]陈冬纯,陈芝敏.基于新视觉语法的英汉儿童绘本叙事结构比较研究[J].西安外国语大学学报,2019,27(4)36-41.

[12]桂翊.英文儿童绘本中图文互动关系的多模态分析[J].英语广场,2020(26):60-62.

[13]袁宏.英语儿童绘本译作与中国幼儿文学的语言对比研究[J].淮海工学院学报(人文社会科学版),2016,14(5):56-59.

[14]孟玲,赵娜.中美死亡教育儿童绘本中“死亡”意义多模态建构的文化比较:《死亡是什么?》分析[J].中国外语,2021,18(4):47-53.

[15]孟玲.英语儿童绘本叙事中死亡意义的多模态建构:《爸爸会很快回来吗?》多模态叙事分析[J].解放军外国语学院学报,2019,42(1):12-19,159.

[16]赵娜.“死亡”意义的多模态建构对儿童认知和情感的调节:死亡教育绘本亲子阅读考察[J].解放军外国语学院学报,2022,45(6):11-19,155.

[17]陈芝敏,陈冬纯.英汉儿童绘本图像人际意义构建比较:以《花木兰》英汉版本为例[J].长春理工大学学报(社会科学版),2019,32(3):157-162.

[18]汪永勤.视觉叙事框架下的中英儿童绘本视觉图像聚焦系统和情感系统比较研究[C]//上海交通大学.教育语言学研究(第二卷):SFL与LCT专题,2019:279-295.

[19]Bateman J A.Using multimodal corpora for empirical research[J].The Routledge handbook of multimodal analysis,2014,2:238-252.

[20]冯德正,邢春燕.空间隐喻与多模态意义建构:以汽车广告为例[J].外国语(上海外国语大学学报),2011,34(3):56-61.

[21]冯德正.视觉语法的新发展:基于图画书的视觉叙事分析框架[J].外语教学,2015,36(3):23-27.

A Contrastive Analysis of Interpersonal Meaning of English and Chinese Childrens Picture Books from a Multimodal Perspective

—Taking My Mom and 12 Moms as Examples

Shi Mingwei

East China University of Science and Technology, School of Foreign Languages, Shanghai

Abstract: This study adopts the framework of visual narrative and selects two picture books, My Mom and 12 Moms, with the same theme as research objects. Through in-depth analysis using quantitative and qualitative methods, this research examines the construction of multimodal interpersonal meaning in Chinese and English childrens picture books on the theme of mom. It particularly emphasizes the similarities and differences of the two types of picture books in three subsystems and explores how picture books facilitate the realization of interpersonal meaning through relationships between images. The study reveals divergences and similarities between English and Chinese picture books concerning focalization, pathos and ambience between English and Chinese picture books, which highlights the merit of mutual reference between English and Chinese picture books.

Key words: Visual narrative; Childrens picture books; Interpersonal meaning; Comparative study