价值审视与城市创新:民俗体育与旅游产业共生发展论绎

庄 园,张雨刚,2

(1.岭南大学体育学院,庆尚北道 庆山 38541;2.运城学院体育系,山西 运城 044000)

党的二十大报告指出,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国,激发全民族文化创新创造活力[1]。 创新作为引领中国经济发展的第一动力,如何以“文”促“旅”赋能城市创新,已成为推动旅游高产业素质路径的发展关键[2]。 随着联合国发布《2030 年可持续发展议程》,体育和旅游业被纳入2030 年可持续发展规划中的重要推动因素。 同时,《“十四五”旅游业发展规划》整合了可持续发展的3 个维度——自然、经济及社会,提出结合体育运动、民俗文化发展特色文创产品和旅游商品。 进入新时代的背景下,人民群众对旅游消费需求从低层次的观光游览向注重文化内涵的高品质转变,这也因应着旅游产业在突出国际化的同时越来越重视本土文化特色的彰显。

民俗体育,是指民间生活中广泛流传的体育形式,是顺应和满足人们多种需要而产生和发展起来的文化形态[3]。旅游产业是随着我国旅游的兴起与发展,其各要素之间相互交织而形成的一个紧密的产业链[4]。民俗体育与旅游产业共生互进的发展关系,赋予了城市鲜明的文化品质,形成了独特的旅游景观,凸显了蓬勃的产业前景,是乡土中国与现代社会的智慧结晶。 然而,长期以来我国民俗体育旅游面临发展根基薄弱、开发程度不够、运营人才不足、经济效益不高等难题[5]。在此背景下,本文基于共生理论分析我国民俗体育与旅游产业融合发展的现状问题,系统阐释共生环境之城市文化、政治、经济的价值内蕴,科学设计民俗体育文化创造性转化和创新性发展的支持理路,对于把握民俗体育旅游发展的客观规律具有重要指导价值和现实意义。

1 民俗体育与旅游产业共生发展的逻辑基础

1.1 共生理论的基本阐释及其适切性

“共生”一词,最早源自生物学,指不同种属的动植物通过相互适应、互利共生、协同进化或抑制,最终实现共同生存的一种现象,包括共生单元、共生模式、共生界面和共生环境4要素[6]。 该理论自德国生物学家安通·德贝里(Anton DeBary)1879 年提出后于20 世纪中期被广泛应用于社会学的关系领域,亦是从描述物种关系的独特视角逐步演变为严谨逻辑的方法论[7]。 具体来看,共生理论反映了系统与各要素之间协同作用的规律与本质,是共生单元在共生环境中按一定共生模式形成的张力关系。 共生理论的4 要素彼此之间相互制约、有机融合、紧密关联,其中共生单元是构成系统的基础,共生模式是系统持续发展的关键,共生环境是系统稳定运行的保障,共同塑造共生系统的形成与演化。 从共生理论要素分析可见,民俗体育与旅游产业均可为对方提供资源支持,具备提供稳定能量成为共生单元的先决条件。 民俗体育可以吸引游客刺激消费,推动城市旅游产业升级,为城市创新“增长极”赓续动力,而旅游产业又能带动民俗体育文化及产业的传承与发展。 质言之,民俗体育与旅游产业共生发展的可适性呈现出一种客观趋势,是在原生、冲突、妥协后的共生文化图景在自然性、历史性、社会性方面的结构契合,也是在多元交互相通的动态系统中密切关联城市一、二、三产业若干要素单元的协同进化与经济融合。

1.2 民俗体育与旅游产业的共生关系

“共生”这一系统关系于生物学意义上来看,共生单元是指能量产生并交换的实体; 共生界面是指供实体能量间互相联系、传递的中介;共生模式是指共生主体间如何异质同构、相互影响的方式; 而共生环境则是指除共生单元以外所有因素的集合。 就民俗体育与旅游产业的共生榫卯结构具体而言,共生单元不仅包含民俗体育与旅游产业2 大宏观单元系统,具体微观亦包括与之息息相关的政府、企业、市场、学校、协会、组织等部门机构;共生界面主要由政府、文旅局、体育局等部门组织、运行、管理、监督等机制发挥能量传递的作用;共生模式就两者质参量兼顾而言,一体化连续共生与对称式互惠共生是民俗体育与旅游产业融合发展的效率保障; 共生环境则是两者所涵盖的自然环境与社会环境,即当地自然、地理、经济、文化、政策等具体环境的总和。 长期以来,由于民俗体育旅游资源的生产要素流动与市场范围可转移性受地理空间距离的边界约束,其城市空间经济主体表现出地理集聚的正外部性,当有限空间内生产要素密度达到一定阈值时,就会使集聚正外部性的赋能效果被地理空间边界限制所带来的 “离心力”不断消解。 民俗体育与旅游产业两大共生单元会通过共生界面并在共生环境作用之下形成一定的共生模式,而且这种共生模式表现为互惠共生依存的关系。 既是推进旅游产业高质量、深层次融合发展的可行路径,也是民俗体育由分工对立走向融合共生的演进结果。

2 城市创新:民俗体育与旅游产业的共生价值审视

2.1 城市文化:民俗体育与旅游产业的传承价值

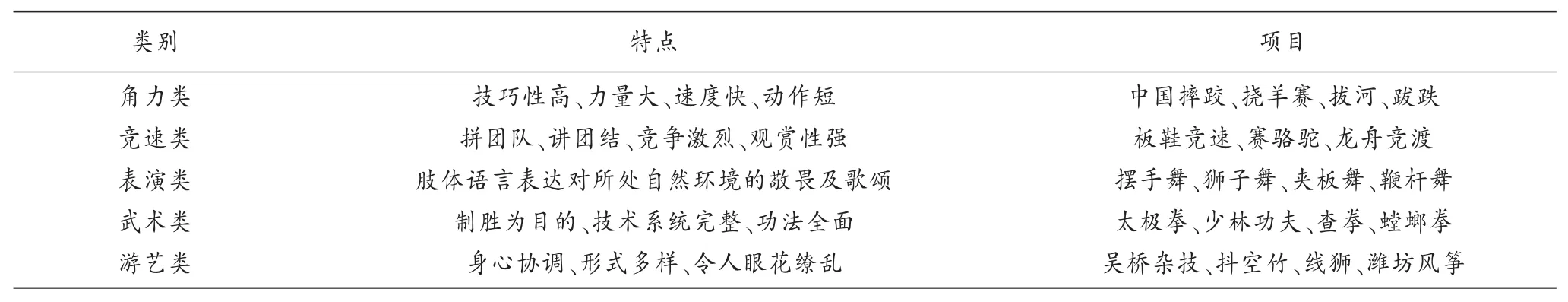

从文化结构上看,城市文化可分为物质、精神及制度3 种形态,既涵盖了城市思想、价值观念等意识形态内容,也涵盖了行为规范、生活方式、风俗习惯等非意识形态内容。 民俗体育是社会文化的一个分支,亦是城市文化的重要组成部分。 从文化生态来看,中华大地幅员辽阔,自然与人文资源丰富且具有鲜明的民族文化特色,在多民族、多地貌、多文化的民俗生活中孕育着不同形式的民俗体育元素,形成了我国民俗体育资源“多角度、多元化”的分类方式,以其性质和表达形式为标准划分,大致可分为角力类、竞速类、表演类、武术类、游艺类5大类(见表1)。 早在《诗经》时代,我国的文献古籍就有关于地域民俗方面的记录与研究[8],同一地域民俗体育类别的多样性使它作为旅游资源极具娱乐性和观赏性,共生理论核心强调系统演化应遵循优势互补、资源共享和互利共赢的基本原则,与推进民俗体育与旅游产业融合发展的价值诉求不谋而合,更为推进城市优秀民俗体育文化的保护、 利用与传承把薪助火。 将民俗体育项目置于景区、博览馆等营利性旅游场域,通过文艺作品、文创商品、文旅项目等形式为民俗体育项目传承人带来稳定的经济回报,从而扩大传承主体,唤醒文化自觉,实现活态传承和谐发展。

表1 民俗体育项目资源一览表

2.2 城市政治:民俗体育与旅游产业的推广价值

在当今社会,城市发展与政治治理亦是如影随形,从未分离,而“共生”思想在中国古代哲学中便有所体现,如《荀子·礼论》之“天地合而万物生,阴阳接而变化起,性伪合而天下治”、《礼记·大学》之“欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心”的记载,凡此种种,不胜枚举。 城市治理的追求自古以来就注重民众的内在品质与文明意识,协调居民人际关系以及提高人与城市的亲和力。 课题组于田野调查中发现民俗体育文化样态形成并成长于民间,是农村社会的粘合剂,在维系族群记忆、社会稳定,促进社会整合等方面具有独特的政治意义,而民俗体育与旅游产业共生发展可进一步密切人与自然、社会的和谐关系,形成可塑的城市社会状态,其独有的教化功能更是城市政治调控当中的隐形手段。 在政治力量的主导下,开发民俗体育与旅游产业相融的民俗节庆、 赛事庆典等系列特色产品,发挥民俗体育单元系统中各子单元特有的民俗体育叙事功能,于当地多种多样的历史文化、民俗风情等共生环境中增进游客对传统文化的认知认同,可以通过这一途径最终达到一定的政治目的,铸牢中华民族共同体意识的同时也提升了城市的形象与地位,为城市的进一步发展创造着条件。

2.3 城市经济:民俗体育与旅游产业的发展价值

环境孕育文化,文化塑造产业,产业决定经济,民俗体育与旅游产业共生发展既属于广义的文化范畴,又是狭义城市经济的重要组成。在经济全球化、区域化的大趋势下,人口城镇化可以使得经济要素得到有效聚集并产生良好的传导效果[9],民俗体育资源要在有效配置旅游产业的前提下实现聚集经济,形成城市空间组织新形式,进而转化为现实的生产力,推动城市向前发展。 近些年,国务院办公厅、国家旅游局、国家体育总局先后发布 《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》《关于大力发展体育旅游的意见》《体育强国建设纲要》《“十四五”旅游业发展规划》等一系列重大体育政策中不难看出,这些举措为民俗体育资源融入旅游市场提供了前景方向与时代机遇价值。 两者的交融不再是单方面的资源组合,而是一种能够与环境友好和谐发展具有绿色经济、 循环经济的新型全域体育旅游[10],更是一种共生单元的质参量兼容渗透,表现出紧密契合的互惠共生依存关系,通过共生环境内政府部门、企业主体与旅游地之间的协同合作,带动商业形式、组织形态、管理制度等共生模式的创新,使共生界面中各产品链与协作链相互渗透重组,从而向打破产业间壁垒、协调区域间发展、调整产业间结构等价值的拓展,为旅游者带来了更好的旅游产品及精神享受,进而增进城市活力推动城市向前发展。

3 民俗体育与旅游产业共生发展的实然困境

3.1 共生单元人才薄弱,缺乏行业全面需求

稳定的智力支持是共生单元得以赋能的基本保障,亦是产业持续发展的动力源泉,民俗体育与旅游产业共生发展的首要任务就是构建完善的人才支撑体系。 《“十四五”体育发展规划》 同样强调未来5 年要培养高层次体育人才和体育技能人才。 从学科建设来看,体育旅游(代码040212TK)作为国家控制性特色专业于2018 年首次出现在教育部本科专业目录当中[11]。 由于学科建设起步较晚,囿于短期形成的学科理念、制度、模式等掣肘,两大共生单元学科体系尚未形成成熟的共生界面,且区域共生环境“体旅”生态位实践支持不足,尚难以形成一个共享式人才培养圈和多层次人才培养框架。 这种“刚需”现象尤其在人才更为紧缺的地级城市更为显现。 质言之,虽然地方政府可以通过短期的教育培训在一定程度上弥补专业领域人才的匮乏,但就民俗体育与旅游产业共生发展的“持续化”进程来看,这种全面需求的行业“刚需”现象亦是当下亟需解决的热点与重点问题。 因此,未来阶段,做好体育旅游共生单元之间的专业相容性,即对专业人才的输送与培养,并加强对外来人才的引入,则是推动民俗体育和旅游产业高质量融合发展的重要着力点。

3.2 共生界面形式单一,偏利共生现象普遍

民俗体育与旅游产业具有连续共生发展的条件,然而,利益博弈因素与市场机制的不完善使得共生界面间联系愈发单一,2 者呈现出显著的资源错配以及偏利共生现象,即存在开发类型相似、影响规模不足、就业增收有限等问题。 质言之,目前我国民俗体育旅游产品主要集中在民俗体育节庆、赛事、演艺等形式上,且同一地域开发者通过“考察、学习、模仿”三板斧流程,对优势民俗体育产品存在“移花接木”照搬复制,千篇一律的民俗体育旅游项目不仅难以起到规模效应,更容易造成消费空间的闭塞。 从产品营销角度来看,均以同质化为主的产品销售方式,势必会因其缺乏沉浸式体验的过程,而承受消费者兴味索然的结果,这很大程度上影响了民俗体育旅游产品的客流量和收益率。 再就是两者高质量的融合发展需要大量人力、物力与财力的投入与管理,项目经营不善造成投入主体经济收入有限,资金周转不开致使原本生机勃勃的民俗体育旅游产品逐步萧条,长此以往有悖于市场经济规则,弱化共生融合需求,造成地域旅游活力下降。 如襄阳拔河节、当雄赛马节、清江纵渡节、莒县转秋千会等民俗旅游资源的开发采用“融资、用资、开发、宣传、包装、回资”的模式,但始终不温不火,缺乏项目创新影响力,难以走向全省、全国。

3.3 共生模式开发不足,尚未形成特色品牌

求异性与本真性是旅游产品创新的辩证问题,这种逻辑“特色”成为产品开发设计的重要目标,当游客感受不到新奇性时,其旅游体验和重游意愿将会受到影响。 民俗体育与旅游产业共生模式间的协同合作,可以补齐木桶短板,弥补彼此功能上的不足。 而连续共生与互惠共生模式是共生单元之间物质、能量与信息交换最为理想的方式,各共生单元能够借助彼此优势形成持续、稳定、共赢正向环境。 从现实来看,由于城镇化、现代化进程的加快,促使我国民俗体育传承主体递减、代际传承断层、传承路径变窄等共生环境问题加剧显现,加之部分旅游企业在经济利益的驱使下过度包装以及随意开发,造成许多项目民俗本色的“乡土味”和“民俗味”相去甚远,民俗体育活动的本真性逐步瓦解。 如部分地区的“赛骆驼”成为普通的“骑骆驼”“赛龙舟”变成“龙舟游”等,民俗体育中的文化习俗、文化品牌、文化内涵等元素在旅游文创业态服务中未能充分展现,体现出顾此失彼的发展困境。 除此之外,国内偏远地区下属区县存在的道路交通闭塞、 旅游基础设施建设薄弱等发展瓶颈,致使其民俗体育项目也只能局限于区县内的“乡村游、周边游、周末游”消费群体所推介,独具核心竞争力的民俗体育特色品牌尚未打造成功。

4 民俗体育与旅游产业共生发展的支持理路

4.1 以体旅融合为点,促进共生单元的人才生成

民俗体育与旅游产业之间“能量”的生产与交换必须具备一定的物质条件,势必依赖于高素质专业人才师资队伍。 作为影响共生主体发展的核心“人才”要素,《国民经济和社会发展第十四个五年规划》中同样强调要“贯彻尊重人才方针,深化人才发展体制机制改革,全方位培养、引进、用好人才,充分发挥人才第一资源的作用[12]。 ”未来阶段,地方政府应侧重于“对内培养、对外引进”的体旅人才方针路线,即加强专业型人才培养和加强人才引进两个方面的整体布局。在对内培养上,由政府、企业、 旅游局等为地方高校体育旅游专业人才培养提供支持,针对民俗体育与旅游产业共生发展开设专业教育学科,在课程设置方面突出体育、旅游、经济、管理等方面的教学特色,大力培养创新型、复合型、应用型人才,并积极做好对口专业的定向输送,使旅游业众多岗位始终保持对专业人才的充分吸纳。 在对外引进上,要充分尊重市场化逻辑,将人才引进的岗位重点放在“体旅”融合发展基础雄厚、资源丰富的区域,同时还要完善人才的激励机制、保障机制、评价机制、考核机制等工作,确保人才在实际工作岗位中发挥应有的作用。 唯有如此,才能使民俗体育与旅游产业共生发展具有更好的前瞻性与先进性。

4.2 以旅游资源为线,树立多元界面共生产业链

共生理论下民俗体育与旅游产业多元界面联系的新思路着眼于多元主体协同推进供给工作,需要打破原有民俗体育旅游形式单一与偏利共生的桎梏逻辑,坚持政府主导、市场配置、社团参与、公众受益的自上而下与自下而上协同发力是提升经济效益的根本保障。 多元界面融入产业链包括融入选择、融入赞助和融入运营,其中融入选择是产业链的核心,融入赞助是产业链的基本,融入运营是产业链的关键。 据此而言,其一,要将旅游资源和精选民俗体育项目因地制宜、量体裁衣的相融,使游客身临其境的感受和体验多彩的民俗体育风情,刺激旅游消费。 譬如,贵阳市高坡乡云顶滑雪场利用得天独厚的山体优势,积极发展群众性冰雪运动,打造贵州冬季冰雪体育旅游黄金线路[13]。 其二,建立民俗地区与外部企业、社会团体之间稳定的赞助合作关系,保证资金来源,推进共生单元主体从“脱构”走向“同构”,盘活民俗体育服务资源总量。 譬如,宾阳炮龙节通过政府、商会、协会等多方力量的精心策划,让原本单一化的活动形式逐步多样化,为其吸引了更多的游客[14]。其三,重视民俗体育旅游价值形成的同时做好转型期的快速过渡,在共生发展过程中减少经济资源的消耗,提高体育文化旅游产业综合发展的有效性与时效性。 譬如,南宁方特东盟乐园通过合理资源再利用推出旱地赛龙舟、 东南亚花船舞等民俗体育活动,实现旅游消费同比增长347.78%[15]。

4.3 以文化内核为面,打造互惠共生的模式品牌

“内核”指代事物最核心、本质和精华的部分,因此“文化内核”指物质、精神和制度最绚丽多彩的瑰宝[16]。虽然社会结构由“乡土”到“离土”变迁,但民俗文化的内核却依然深植于社会形态之中,其文化的内在基因并未因环境的变化而消失殆尽。“互惠共生”是把握各共生单元正向质参量(内核)最为理想的共生模式,它对共生关系的影响不仅具有镶嵌性和连续性,更突破了间歇共生和偏利共生等畸形模式,形成了稳定、互惠的良性状态。 就民俗体育与旅游产业共生而言,丰富的文化资源是形成共生主体的物质基础,亦是其文化内核的内生动力,结合区域生态特征与民俗文化传统,以参与性、互动性为基础深挖地域民俗体育文化内核,在各产业单元不断地创新、整合、融合中提升品牌知名度与美誉度。可效仿溱潼会船节、羌塘赛马节、泰山登山节、潍坊风筝节等体旅融合成功经验案例,如以国家级非物质文化遗产日照“渔民节”为例,从适游角度出发将资源优势转化成产品优势和市场优势,以当地民众的祈福系列仪式,水族舞、舞龙舞狮等民俗体育的庆典活动为内容,以渔民特色体育旅游要素空间布局为主要形式,联合“侨乡文化小镇”“刘家湾赶海园”等旅游产业景区景点,实现适游空间的全域覆盖及树立民俗体育旅游的品牌形象。

5 结语

民俗体育与旅游产业共生发展是近年来学者研究和社会经济发展的重点,既是如何实现民俗体育文化传承或保持文化主体性的根本途径,同时也为城市创新及旅游产业结构的优化和完善提供了新的思路。 民俗体育资源要立足城市文化、政治、经济的多层次、多元化、多领域的可持续发展价值,实际解决共生单元、共生界面、共生模式中的专业人才匮乏、文化开发不当、品牌意识薄弱等现实问题,“开源引流”形成点、线、面共生发展格局,打造具有本土特色的民俗体育旅游文化区域,做大、做好、做强文旅产业集群,实现一体化对称性互惠共生环境,逐渐形成独具特色的民俗体育城市旅游品牌的塑造,从而使我国民俗体育旅游的发展路径更加宽阔和明晰。