美丽乡村建设背景下乡村旅游发展的组态路径研究

——以湖南武陵山片区为例

王 凯 李 娴

2022年中央一号文件指出,要扎实有序地做好乡村发展、乡村建设和乡村治理重点工作,推动农业农村现代化迈出新步伐。党的二十大报告也进一步强调,全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村,应坚持农业农村优先发展。从蓝图擘画到战略指引,我国正举全国之力推进乡村振兴。作为乡村发展的行动指南,美丽乡村建设是社会主义新农村建设的推进与升级,更是乡村振兴战略的实践路径与重要载体。(1)崔腾飞:《美丽乡村建设同质化:现象分析、驱动机制与转向策略》,《贵州社会科学》2022年第12期。如何精准落实美丽乡村计划、探析推动乡村发展的准确路径,对推进乡村全面振兴具有重大意义。21世纪以来,我国旅游业迅速发展,已成为国民经济战略性支柱产业。旅游业凭借其强关联性和高拉动性对地区发展产生积极作用。特别是在资源匮乏、要素不齐、经济落后的乡村,既不具备发展工业的技术和资金,也缺乏改进农业发展的人员和设备,但可以利用得天独厚的自然资源发展旅游产业。(2)周贵鹏、戈大专、龙花楼,等:《旅游开发与乡村转型发展关系研究——以江苏省盐城市泾口村为例》,《地域研究与开发》2022年第6期。因此,在美丽乡村建设背景下,发展乡村旅游是缩小城乡差距、盘活乡村闲置资源的新路径与新动力。本文通过探析乡村旅游发展的实现路径,对落实乡村振兴战略、推进共同富裕具有显著意义。

当前,学术界对乡村旅游研究日渐丰富,主要聚焦在以下三方面:在研究视角方面,学者主要探究乡村旅游的实现路径(3)刘春颖:《文旅融合背景下乡村旅游产业发展升级路径——评〈如何开发乡村旅游〉》,《热带作物学报》2021年第11期。、乡村旅游地的空间关系(4)彭睿娟、苏瑞:《甘肃省乡村旅游示范村与A级旅游景区空间协同发展研究》,《中国农业资源与区划》2023年第6期。以及影响因素(5)邹秀清、谢美辉、肖泽干,等:《基于熵权-TOPSIS法的乡村发展评价及障碍因子诊断》,《中国农业资源与区划》2021年第10期。。在研究视域方面,学者多以单个村(县)级(6)张莞:《四川民族地区乡村旅游与新型城镇化协同发展研究——以阿坝州茂县为例》,《民族学刊》2019年第3期。、某个区域(7)党佩英、黎洁、任林静:《乡村旅游对西部山区农户贫困脆弱性的影响》,《农业现代化研究》2022年第6期。以及省级层面(8)曹开军、商宁、王秘秘:《中国西北五省乡村旅游重点村时空分布格局与可达性分析》,《干旱区地理》2023年第1期。等中小尺度为主。在研究方法方面,多采用结构关系模型(9)陈志军、徐飞雄:《乡村旅游地旅游发展对乡村振兴的影响效应与机理——以关中地区为例》,《经济地理》2022年第2期。和计量地理学模型(10)李云涛、王海英、陶犁,等:《京郊乡村旅游地空间分布演化及其影响因素的地理探测》,《中国农业资源与区划》2022年第1期。等方法,且关于影响因素的探究多集中于“一因一果”的线性分析。结合美丽乡村建设的背景,学者对乡村旅游的研究存在以下三点区别:第一,多以“生态”角度为切入点提出乡村旅游的发展路径(11)丁红坚:《生态旅游与现代农业型美丽乡村建设模式——以益阳市八字哨镇为例》,《乡村科技》2021年第18期。;第二,增加了二者关系的研究,但大部分围绕美丽乡村建设与乡村旅游之间的耦合协调关系展开(12)路小静、时朋飞:《美丽乡村建设与乡村旅游发展的耦合研究——以江西婺源为例》,《福建论坛(人文社会科学版)》2018年第2期。;第三,弱化了影响因素的维度构建,且以影响二者融合发展的障碍因素为主(13)何成军、李晓琴、程远泽:《乡村旅游与美丽乡村建设协调度评价及障碍因子诊断》,《统计与决策》2019年第12期。。

通过以上梳理可知,鲜有学者从问题出现前期切入,对乡村“是否适合发展乡村旅游”进行甄别,即缺乏对“美丽乡村建设背景下乡村旅游是否存在某种准入门槛”“发展乡村旅游是否存在不可或缺的发展条件”以及“何为决定乡村旅游发展水平的主要条件”等问题的深入研究。此外,就乡村旅游的发展路径研究而言,多数学者运用线性模型进行回归,在一定程度上解决了净效应和相关性问题,但尚未厘清美丽乡村建设背景下乡村旅游发展的复杂因果关系,且研究视域多为中小尺度的普通地区,对脱贫攻坚示范区的研究较为薄弱,而脱贫攻坚示范区是能够通过发展乡村旅游实现乡村振兴的重要区域。鉴于此,本文选取湖南武陵山片区18个美丽乡村建设区县作为研究对象,深入剖析美丽乡村背景下乡村旅游发展的作用机理;基于复杂性理论,利用NCA和fsQCA等方法研究其准入门槛和关键因素;引入组态视角,弥补传统理论无法解决的“多重因果”问题,进而深入探寻乡村旅游的路径选择,规避乡村旅游发展的盲目性、趋同性,齐助乡村旅游高质量发展。

一、理论基础

(一)复杂性理论

“组态”与复杂性理论殊途同归。“组态”是指不同条件配置构成相同结果的等效路径,复杂性理论的核心思想是从整体视角出发,认为构成社会实体的组成源于整体,不能将组成要素进行孤立分析。该理论通常用于解释“多因多果”“多因一果”和“一因多果”的发展情形。(14)黄锐、谢朝武:《压力、状态与响应——疫情危机下酒店员工职业前景认知的组态影响研究》,《旅游学刊》2020年第9期。具体到旅游研究领域,则多用于解决旅游行为问题。(15)Javanehn,M.,& Hossein,G.T.O.,“Canal Boat Tourism: Application of Complexity Theory,”Journal of Retailing and Consumer Services,vol.53,no.3,2020,pp.21-36;Shi Da,Yi Bowen,Shi Fang-Fang,et al,“Motivation Configuration of Bluxury Tourism Behavior: An FsQCA Application,”Corenll Hospitality Quarterly,vol.63,no.1,2022,pp.33-47;Hossein,G.T.O.,& Nia, T.H.,“The Medical Tourism Index and Behavioral Responses of Medical Travelers:A Mixed-Method Study,”Journal of Travel Research,vol.60,no.4,2020,pp.779-798.本文在充分考虑乡村旅游影响因素复杂多样性的前提下,基于复杂性理论对前因条件与结果变量之间的“非对称因果”关系进行分析,探索乡村旅游发展的组态路径选择问题,为乡村振兴寻找更优方案。

(二)美丽乡村建设背景下乡村旅游发展的作用机理

党的二十大报告强调,要扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。这与乡村振兴战略的二十字方针不谋而合——“产业兴旺、生活富裕、乡风文明、生态宜居、治理有效”,是解决我国乡村多方问题的政策性纲领。为更好贯彻其核心思想,做到乡村发展落地做实,美丽乡村建设被重新列为中心讨论议题,成为巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴战略的重要衔接点。因此,以乡村振兴战略作为政策指引,在美丽乡村建设背景下讨论乡村地区的发展符合实践需要。

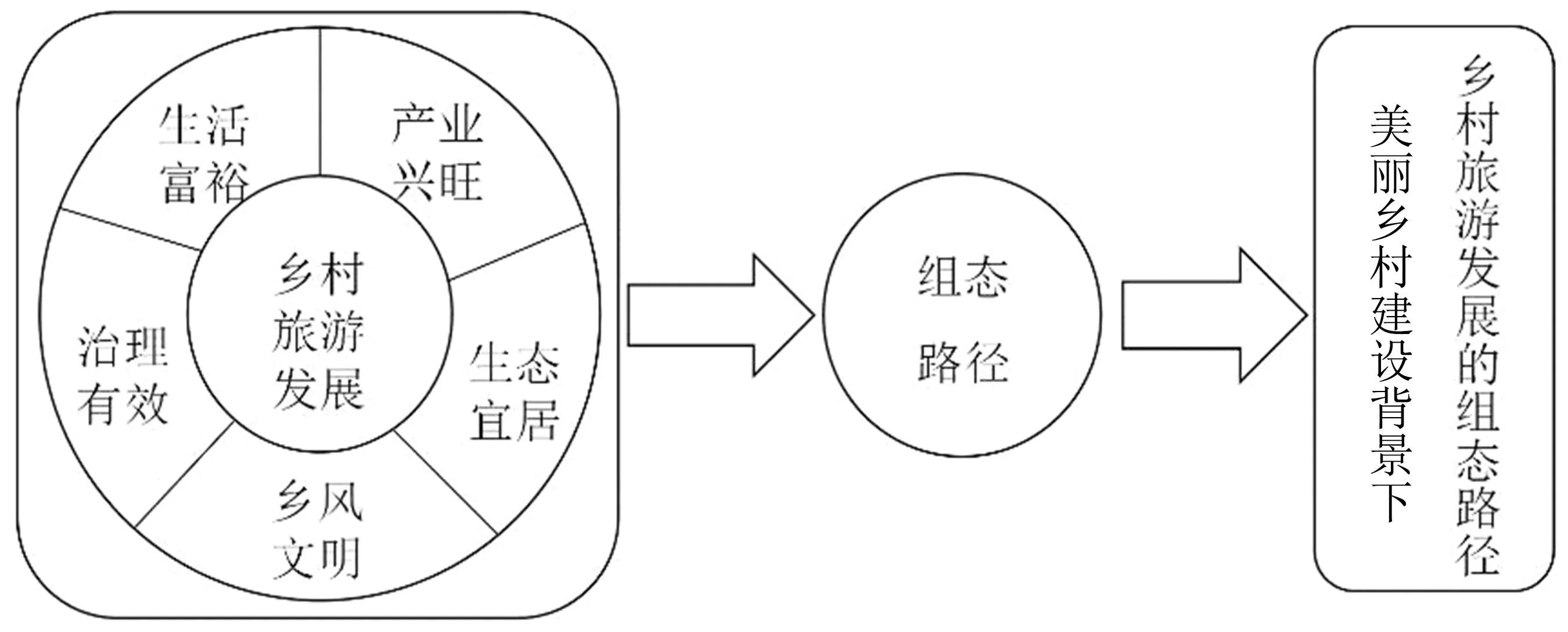

乡村旅游作为高关联性与强带动性旅游产业的分支,可以通过核心作用和溢出效用与乡村发展实现联动(图1)。(1)乡村旅游的核心作用。以旅游业“食、住、行、游、购、娱”六要素加持,将农业与服务业有机结合,使乡村经济增长性质、收入结构和生活方式发生巨大转变。(2)乡村旅游的溢出效用。人员素质高、文化氛围好、生态环境佳、组织工作优均为发展乡村旅游的竞争力所在。在核心要素基本相同的情况下,边缘竞争力将是乡村旅游可持续发展的关键。因此,乡村旅游的发展必然会带动当地经济的盘活与促进、乡风文明的保留与发展、生态环境的保护与改善以及组织行政的落实与高效。

图1 美丽乡村建设背景下乡村旅游发展的作用机理图

二、研究设计

(一)研究方法

1.改进的熵值法

熵值法是一种通过信息熵对指标进行客观赋权的方法。本文先对相关数据进行标准化预处理,避免指标测度产生标准差较大现象,后续具体计算步骤见相关参考文献。(16)王凯、朱芳书、甘畅,等:《区域产业结构转型升级水平与旅游扶贫效率耦合关系——以武陵山片区为例》,《自然资源学报》2020年第7期。本文前因变量与结果变量的各衡量指标权重即为该方法计算所得。

2.综合发展评价指数

综合发展评价指数可以客观表征前因变量和结果变量的发展状况与趋势,有利于对变量进行客观性评价。(17)武金爽、张涛:《中国演艺与旅游产业融合发展水平测度》,《统计与决策》2021年第21期。具体公式如下:

(1)

(2)

式中,Tαx=i为前因变量综合发展评价指数,即Tαx=1为产业兴旺综合发展评价指数、Tαx=2为生态宜居综合发展评价指数、Tαx=3为乡风文明综合发展评价指数、Tαx=4为治理有效综合发展评价指数、Tαx=5为生活富裕综合发展评价指数;Tβ为结果变量综合发展评价指数。(1)和(2)式中,j为前因变量和结果变量中评价指标的个数(j=1,2,…,n);wj为利用上述改进的熵值法计算而得的评价指标权重;nij和mij分别为前因变量和结果变量第j个指标第i年份的无量纲化值。

3.NCA与fsQCA混合的方法

必要关系和充分关系是因果关系的具体解释。必要条件分析法(NCA)和定性比较分析法(QCA)均可运用前因变量的组合和结果变量来识别二者之间的因果关系。(18)Dul, J.,“Necessary Condition Analysis(NCA):Logic and Methodology of Necessary but Not Sufficient Causality,”Organizational Research Methods,vol.19,2016,pp.10-52.本文选用模糊集定性比较分析(fsQCA)代替一般计量方法,具体原因如下。首先,由于运用定性分析的方法有较高主观性,且信息不对称会影响研究结果的全面性和真实性。定性比较分析法(QCA)则是定性和定量结合的方法,可以规避单纯定性分析方法的不足。其次,使用回归分析等计量模型易造成多重共线性和内生性问题,QCA则可以通过定性比较降低共线性和内生性对研究结果的干扰。此外,乡村旅游的发展是多因素的组合结果,其最终结果与影响因素具有不对称性,而QCA具有案例导向和变量导向方法的优势,能充分探究在某一特定情景下的组态影响因素。针对本文而言,即可探究出美丽乡村建设背景下各前因变量对乡村旅游发展的等效组合路径。最后,QCA中主要有三种分析方法,即多值集定性比较分析(mvQCA)、清晰集定性比较分析(csQCA)和模糊集定性比较分析(fsQCA)。(19)杜运周、贾良定:《组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路》,《管理世界》2017年第6期。结合本研究情况,选取fsQCA作为研究方法主要基于以下两方面的原因:一方面,相较于mvQCA和csQCA,fsQCA对样本数量的要求不苛刻,更适合低于50个样本数量的中小样本;另一方面,fsQCA可以免于数据在转换过程中的流失,从而提高样本数据的精准度,进而更好地呈现前因变量的不同变化所带来的影响。

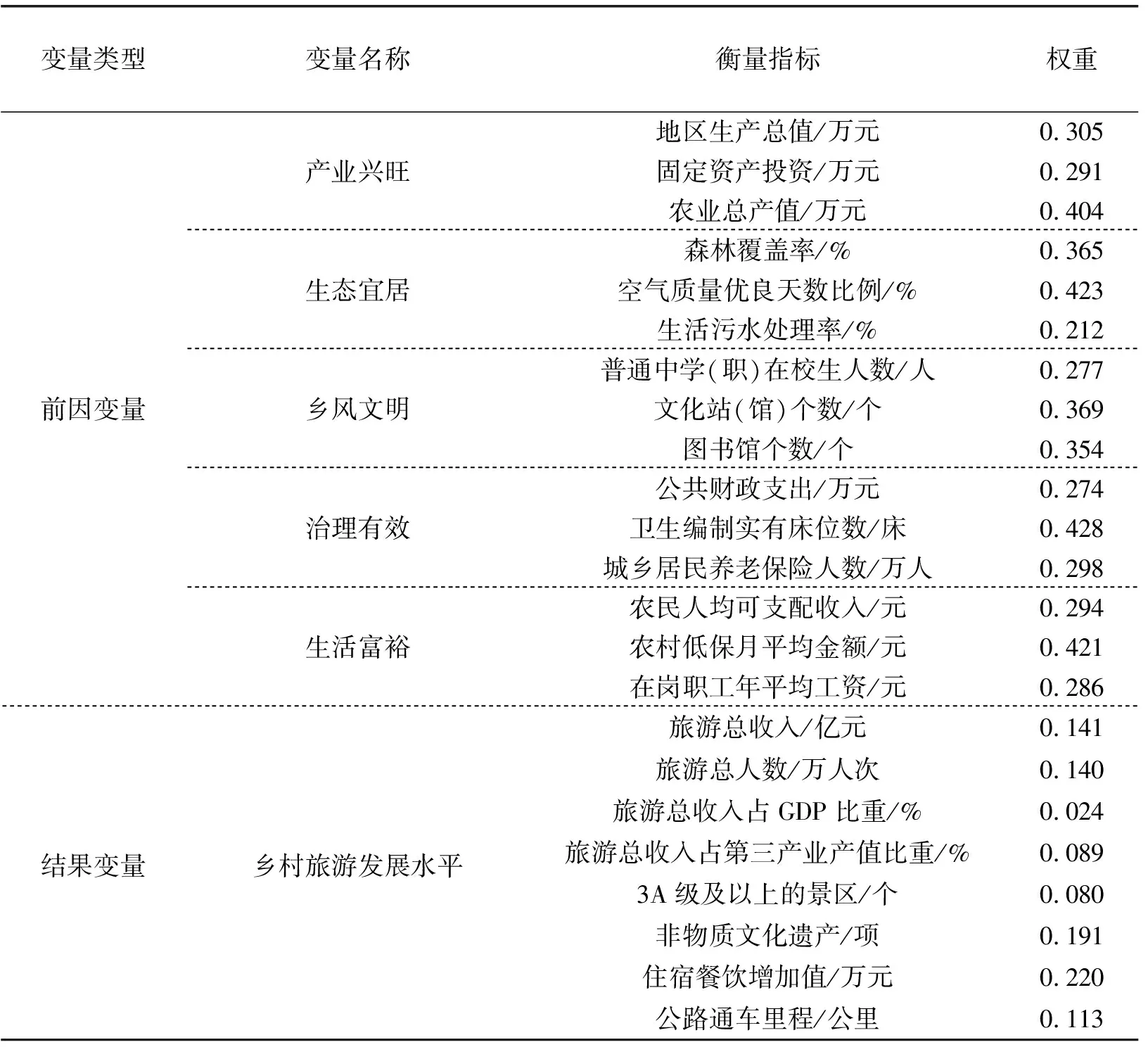

根据Dul等研究表明,fsQCA能够较好地定性判断充分条件,但无法探究必要程度和充分非必要条件。(20)Dul, J.,Van, D.L.E.,and Kuik, R.A.,“Statistical Significance Test for Necessary Condition Analysis,”Organizational Research Methods,vol.23,no.2,2020,pp.385-395.因此,融入NCA可以弥补fsQCA的不足,二者的结合可以更好地解决在美丽乡村背景下各乡村“是否适合发展乡村旅游”“如何发展乡村旅游”和“走哪条路来发展乡村旅游”等问题。综上,本文组态路径模型如图2所示。

图2 美丽乡村建设背景下乡村旅游发展的组态路径模型图

(二)指标体系

本文以乡村振兴战略的总要求“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”作为美丽乡村建设下乡村旅游发展的前因变量,将乡村旅游发展水平作为结果变量。基于已有研究成果(21)刘德林、周倩:《我国美丽乡村建设水平的时空演变及影响因素研究》,《华东经济管理》2020年第1期;殷章馨、唐月亮:《乡村旅游发展水平评价与障碍因素分析:以长株潭城市群为例》,《统计与决策》2021年第14期;董文静、王昌森、张震:《山东省乡村振兴与乡村旅游时空耦合研究》,《地理科学》2020年第4期;李志龙:《乡村振兴—乡村旅游系统耦合机制与协调发展研究——以湖南凤凰县为例》,《地理研究》2019年第3期。,分别构建前因变量与结果变量的指标体系。详情如表1所示,表中指标均进行无量纲化处理。

表1 前因变量与结果变量

前因变量为产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效和生活富裕5个方面的综合发展评价指数。(1)产业兴旺通过地区生产总值、固定资产投资和农业总产值三个指标表征,分别体现了地区整体产业情况、资产分配情况和农业发展情况。(2)生态宜居侧重于乡村的自然环境,因此选用森林覆盖率、空气质量优良天数比例、生活污水处理率进行衡量。森林覆盖率评价了空气清新度,空气质量优良天数比例突出了空气污染程度,生活污水处理率表征了整洁度。(3)乡风文明代表乡村的文化教育和社区建设情况,故用普通中学(职)在校生人数(人)、文化站(馆)和图书馆个数进行表示。(4)选用卫生编制实有床位数与城乡居民养老保险人数表征治理水平。此外,公共建设投资是完善区域公共服务的重要举措,故选取公共财政支出表征政府对公共服务的重视程度。(5)生活富裕是乡村旅游发展的落脚点。因此,选用农村人均可支配收入和平均工资表征村民生活水平。此外,本文选取的样本属于脱贫地区,仍存在部分生活困难的村民需依靠政府扶持来维持其基本生活,故选用农村低保月平均金额来体现低保人群生活水平的变化。结果变量为乡村旅游发展水平。本文基于旅游产业规模、旅游资源赋存和基础设施水平三个维度构建乡村旅游发展水平评价指标体系。其中,旅游产业规模包含旅游收入、接待人数、旅游总收入占GDP比重和旅游总收入占第三产业产值比重四个指标;旅游资源赋存包含3A级及以上的景区数量和非物质文化遗产数量两项指标;基础设施水平包含住宿餐饮增加值和公路通车里程两项指标。

(三)数据来源与处理

武陵山片区共包含42个原国家级贫困开发县,是实施美丽乡村建设的重点片区。该片区通过发展乡村旅游推动了当地发展,具有地域典型性。考虑到fsQCA案例间具有异质性和数据的可获取性,本文最终选取湖南省18个区县作为样本,理由如下:首先,样本覆盖广,覆盖了湖南省5个地级市和1个自治州,约占湖南武陵山片区的85.7%;其次,样本具有相似性,18个样本均为美丽乡村建设计划实施地区;最后,样本存在异质性,本文所选的18个样本中实施美丽乡村计划的时间跨度有所不同,且所选区县处于乡村旅游发展的不同阶段。

2013年我国首次提出建设美丽乡村,鉴于战略实施效果具有滞后性,同时考虑剔除波及范围较大突发事件的影响。因此,本文选取2014—2019年作为研究时间段。各项指标数据来源于2015—2020年《湖南统计年鉴》和各区县的2014—2019年度国民经济和社会发展统计公报。具体而言,前因变量和结果变量均为测度变量经过无量纲化处理乘以其权重后取其研究时间的平均值。本文部分非直接获取的统计数据和缺失数据进行如下处理:(1)空气质量优良天数比例部分区县缺失,以空气质量良好以上的天数除以365的计算结果替代;(2)普通中学(职)在校生人数根据各区县的初中、中职和高中的在校人数加总所得;(3)农村低保月平均金额部分区县未做统计,以区县全年共发放农村低保总额除以农村受保总人数再除以12的计算结果替代;(4)2019年的在岗职工年平均工资缺失,各区县用研究时间内的平均值替代;(5)非物质文化遗产项目数量部分区县缺失,使用中国非物质文化遗产网统计名录的统计数据替代。

三、实证结果与分析

(一)变量校准

在fsQCA方法中,前因变量和结果变量视作集合。校准则是第一步,也称为锚点设定,即将研究变量转换为集合,并赋予不同区县(案例)隶属分数的过程。在赋予隶属分数后,对其进行数列大小排序,将95%、50%和5%比例处的隶属分数设定为三个关键阈值(22)Codurasa, A.,Clemente, J.A.,and Ruiz, J.A.,“Novel Application of Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis to GEM Data,”Journal of Business Research,vol.69,no.4,2016,pp.1265-1270.,具体情况如表2所示。

表2 各变量的校准临界值

(二)必要性结果与准入门槛分析

1.基于NCA方法的必要条件与准入门槛分析

为探究前因变量对结果变量的必要性,即回答“美丽乡村建设背景下各乡村发展乡村旅游是否存在不可或缺的发展条件”问题。由此,先采用NCA方法对适合发展乡村旅游的前因变量进行分析,后采用上限回归技术分析(CR)与上限包络技术分析(CE)两种方法计算效应量d,以提高测试结果的稳健性和可信度。

根据Dul等的研究(23)Dul, J.,Van, D.L.E.,and Kuik, R.A.,“Statistical Significance Test for Necessary Condition Analysis,”Organizational Research Methods,vol.23,no.2,2020,pp.385-395.,如需检验前因变量在多大程度上是结果变量的必要条件,那么效应量d的数值应大于0.1,且显著性P值的结果应大于0.5。如表3显示:“产业兴旺”“生态宜居”“乡风文明”“治理有效”“生活富裕”的测度结果均不符合必要条件。因此,基于NCA方法的必要条件分析结果可知,“产业兴旺”“生态宜居”“乡风文明”“治理有效”“生活富裕”5大前因条件均不构成乡村旅游发展的必要条件,即各乡村发展旅游产业不存在不可或缺的发展条件,无特定的强制性准入门槛。

2.瓶颈分析与进一步准入门槛分析

对上述必要性结果,本文进一步进行了必要性瓶颈水平分析,主要探究何为乡村旅游发展水平的主要条件。本文将乡村旅游发展水平从0~100%分为11个等级,数值从低到高表示乡村旅游发展水平的不断提升。同时,将11个等级进行[0~30%)、[30%~70%)和[70%~100%]的划分,分别表示乡村旅游发展的低、中、高水平阶段。如表4所示,当乡村旅游发展水平较低时(30%以下),其发展不存在瓶颈限制,即前因变量并非乡村旅游低水平阶段的限制因素。然而,随着乡村旅游发展步入中等水平(30%~70%),“产业兴旺”和“治理有效”则成为发展的关键变量。这也说明“产业带动”与“政府支持”在乡村旅游的中等水平阶段扮演着重要角色。当其达到70%时,40.7%的“生态宜居”位居必要性首位,且发展到高水平阶段时依然为重要条件。最后,各乡村要达到旅游产业发展的高水平阶段(70%~100%)则需前因变量不同程度的配合,单一因素的决定程度不高。这进一步证实了乡村若想发展乡村旅游则不存在准入门槛,但向更高水平的发展阶段迈进则需关键条件齐全且配合得当。

(三)条件组态分析

利用fsQCA方法探究其组态路径,该组态路径分析过程以真值表为中心,具体过程如下:首先,本文参考张明等的研究,按照真值表高低排序后,将原始一致性水平阈值、PRI一致性分数以及样本出现频数分别设置为0.8、0.75和1;其次,根据各项指标的临界值设置获得完善的真值表(24)张明、杜运周:《组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向》,《管理学报》2019年第9期。;最后,对构建的真值表进行标准化分析,此时将出现复杂解、简单解和中间解。一般而言,中间解优于复杂解和简单解。因此,本文分析组态路径时主要运用中间解(表5)。

表5 美丽乡村建设背景下乡村旅游发展的条件组态分析

如表5所示,本文存在三条组合路径(S1、S2和S3)可用来解释乡村旅游发展水平的因果关系,其一致性水平分别为0.944、0.968和0.890,均高于fsQCA方法判断的最低阈值0.8。基于简单解、复杂解与中间解的结果,并结合样本逻辑,本文从核心要素、边缘要素、缺失条件和代表样本等方面进行归类整理,结果如表6所示。

表6 乡村旅游发展组态路径整理结果

(四)组态路径诠释

在上述回归分析的基础上,结合代表样本对其组态路径进行分析,进一步挖掘三条组态路径的结构及机理,并对路径进行命名。

1.田园综合体型

据表5可知,路径S1(产业兴旺*乡风文明*治理有效*生活富裕)的原生覆盖度与唯一覆盖度在三条路径中均占比最大,可以最大程度地解释何种发展道路适合乡村发展旅游产业。在该路径中,乡风文明、治理有效、生活富裕为核心条件,产业兴旺为边缘条件。据此,路径S1将乡村旅游发展中所需的“人、地、业”三者有机结合,形成社区、文化、农业为一体的乡村旅游综合体。具体而言,此路径是由村民生活富裕与政府有效治理形成的良好社区、由当地日积月累凝结形成的乡土文化、由农业横向发展与纵向延伸的产业联动三个部分组成,集合了2017年中央一号文件中正式提出的“田园综合体模式”中所强调的要点——通过农业综合开发让农民受益。由此,本文将综合了“农业+文化+社区”的发展路径命名为“田园综合体型”路径。

在田园综合体型的组态路径下,共有桃源县、石门县、永定区、慈利县和鹤城区等5个代表样本,分别隶属于怀化市、张家界市和常德市。其中,桃源县为湖南省综合油料和茶油大县,拥有多个地理标志性农产品,通过“特色农产品+乡村旅游”促进了乡村旅游业的发展;石门县是“中国有机茶之乡”,利用茶旅融合促进农旅绿色发展;永定区和鹤城区拥有多个休闲农业经营主体,依靠发展休闲农业促进区域共同富裕;慈利县在政府的大力支持下,创新现代农业经营体系,推进农业产业联合发展。各区县在文化与社区齐发展的基础上,将农业作为重要推动力,开创独具特色的“田园综合体”路径,助推乡村旅游发展。

2.生态氛围突出型

路径S2(生态宜居*乡风文明*治理有效*生活富裕)的一致性为0.968,在三条路径中占比最高。由此可见,该路径的自身解释度优良,可信度较高,属低风险路径。结合中间解、复杂解与简单解可知,此路径中乡风文明、治理有效、生活富裕为核心条件,生态宜居为边缘条件,与路径S1的区别在于边缘条件的带动作用。因此,路径S2并非“人、地、产”的协调配合,而是将“人”与“地”的作用发挥到极致,营造出乡村生态氛围感。其中,本文提出的“乡村生态氛围”并非狭义的环境优良,而是囊括了乡村独有的乡土文化,是广义的生态氛围。由此,本文将“环境”和“人文”双管齐下的方式称之为“生态氛围突出型”路径。

根据fsQCA估计方法的结果,隶属“生态氛围突出型”组态路径的案例共有3处——桃源县、石门县和吉首市,其中桃源县最为典型。桃源县地处山地、丘陵到平原的阶梯级过渡带,森林覆盖率连年超过60%,于2019年成功创建第三批国家生态文明示范县。同时,该县入列省级非物质文化遗产保护名录项目6个,艺术表演团132个,以擂茶、武陵戏等为代表的民俗文化活动丰富多彩。在自然保护和文化传承的互促互进下,该县乡村旅游蓬勃发展,2022年旅游接待人次超百万,实现营业收入近十亿元。据此,“生态氛围突出型”的组态路径有利于实现乡村经济增长,助益乡村旅游可持续发展。

3.“产业+环境”双轮驱动型

相较于S1、S2路径而言,路径S3的乡风文明与治理有效核心缺失、生活富裕边缘缺失。因此,该路径突出了通过生态宜居和产业兴旺的双核心作用能有效弥补乡风文明、治理有效和生活富裕等其余因素的缺位。产业兴旺是资本积累的基础,生态宜居是环境优良的体现。“产业”+“环境”的强势配合共同促进了乡村旅游发展。于法稳等的研究表明,乡村旅游亟待从数量走向质量,在此过程中不仅需要提供更加安全、健康和优质的乡村旅游生态环境,更需要产业的积极配合,这从另一侧面印证了该路径的合理性(25)于法稳、黄鑫、岳会:《乡村旅游高质量发展:内涵特征、关键问题及对策建议》,《中国农村经济》2020年第8期。。由此,本文将利用产业和环境以弥补经济、村民与行政因素缺失的路径命名为“‘产业+环境’双轮驱动型”路径。

在S3路径下,新化县是本次样本中的典型案例。该县为湖南省重点林区县,素有“湘中宝地”之称。在自然环境优良的基础上,该县利用宜人的气候、优良的环境以及肥沃的土壤大力发展茶产业。同时,以茶旅立县,推动乡村旅游的高水平发展。由此,产业兴旺与环境优美的“‘产业+环境’双轮驱动型”路径促使乡村旅游高质量发展,进而带动了县域经济快速增长。

(五)稳健性检验

根据张明等(26)张明、杜运周:《组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向》,《管理学报》2019年第9期。、杜运周等(27)杜运周、李佳馨、刘秋辰,等:《复杂动态视角下的组态理论与QCA方法:研究进展与未来方向》,《管理世界》2021年第3期。以及Xie等(28)Xie Zhi - Min,Xia Wang, Xie Ling - Min,et al,“Institutional Context and Female Entrepreneurship: A Country-based Comparison Using fsQCA,”Journal of Business Research,vol.49,no.132,2021,pp.470-480.的研究,本文利用改变案例频数和变动PRI一致性的门槛值进行检验,检验结果如表7所示。

表7 提高频数阈值和PRI一致性阈值的稳健性检验

案例频数阈值由1提高至2时,使不符合要求的组态路径被逻辑余项所剔除,留下更具解释力的组态路径S1。PRI一致性的门槛值由0.75提升至0.8时,组态路径S1和S2的较强解释力得以显现。以上两种检验方式均为原组态路径解的子集,且一致性均超过最低阈值0.8。根据Ragin对于检验结论的研究结果(29)Ragin,C. C.,Redesigning Social Inquiry,Chicago: University of Chicago Press,2009,pp.137-189.,可以认为原组态解的结果具有强稳健性。

四、结论与建议

(一)结论

本文以湖南武陵山片区18个美丽乡村建设实施区县为实证靶向,基于复杂性理论剖析乡村旅游发展的作用机理,并利用NCA和fsQCA等方法系统研究其准入门槛和关键因素,从组态视角深入探寻美丽乡村建设背景下乡村旅游的路径选择,得出以下结论。

第一,通过NCA必要条件与准入门槛分析,在美丽乡村建设背景下,影响乡村旅游发展的5大前因变量对结果变量均不构成独立解释能力,单个变量不能构成选择乡村旅游作为发展路径的关键性因素。这意味着各乡村若想发展乡村旅游则不存在必要条件。该结果的出现很大程度上与旅游业的低门槛特性有关。

第二,通过NCA瓶颈水平分析再次验证了各乡村发展乡村旅游不存在准入门槛的结论,但迈向乡村旅游发展的中、高水平阶段则需要前因变量配合得当。其中,产业兴旺首先出现瓶颈,生态宜居与生活富裕的瓶颈水平占比较高。这意味着在乡村旅游发展中,产业的可持续发展是基石,也是乡村旅游发展的核心竞争力,而生态宜居与生活富裕是乡村旅游发展溢出效用中最易显现的要素,并具有高效反哺高水平乡村旅游发展的能力。同时,产业兴旺、生态宜居与生活富裕三者的结合突出了“人、地、产”的重要作用。

第三,根据fsQCA组态路径分析得出了美丽乡村建设背景下发展乡村旅游的三条路径:“田园综合体型”“生态氛围突出型”与“‘产业+环境’双轮驱动型”。三条路径的组成有效地回答了“何为决定乡村旅游发展的主要条件”的问题。由分析结果可知,在产业兴旺和生态宜居两大重要条件在核心缺失的情况下,通过其余边缘条件的合理配合和强力拉动,可推动乡村旅游业发展。

(二)建议

结合本文研究结论,为推动乡村旅游高质量发展提出以下建议。

第一,大胆“落脚”,小心推进。从上述研究结论可知,美丽乡村建设背景下发展乡村旅游不存在准入门槛,这意味着乡村旅游发展具有低门槛属性。因此,资源禀赋较强的乡村地区应将旅游业作为“落脚产业”,通过选择不同乡村旅游发展路径来摆脱“资源魔咒”的影响。然而,乡村旅游的低门槛性会导致“盲目开发”“遍地开花”“亦步亦趋”等问题。为解决以上问题,乡村地区发展乡村旅游则需要充分调研、抓住痛点、解决难点、打造亮点、小心推进。

第二,产业不丢,生态跟进。根据路径S1、S2和S3可知,产业兴旺和生态宜居在三条路径中发挥了极大作用。在其余条件缺失的情况下,乡村旅游可通过“产业”和“环境”的配合得以发展。由此,一方面,乡村应该以农业为基础,拓宽农业的横向产业链,延伸纵向产业链,结合时代背景和政策环境,促进农村电商、共享农庄、“互联网+”等新兴产业与传统农业的联结,加快新农村建设;另一方面,自然资源是乡村地区的优势属性,乡村的原真性是激发消费动机的重要原因,自然资源的保护不可忽视。同时,乡土文化是乡村旅游高质量发展的重要因素。因此,在保护自然资源的基础上,应大力传承乡土文化,扩展乡村生态圈。

第三,刚性规定,柔性配合。无准入门槛的乡村旅游必然受到开发者追捧。因此,明晰和保障居民、开发商、投资者等多方利益的前提是做好开发底线的刚性设定。乡村旅游的发展是在多种因素的不同组合下共同驱动的结果,涉及多重相关者,仅靠单方力量将无法实现乡村旅游高水平发展。所以,应以政府为主导,制定相关政策规划,充当引领者;以社区为基地,落实农村发展,做好践行者;以村民为窗口,重视话语权,成为参与者;政府、社区与村民三方联动,柔性配合。