参体同构:关于《红楼梦》中赋与赋写《红楼梦》问题

王思豪

(澳门大学 中文系,澳门 999078)

在《文心雕龙·论说》中,刘勰以“详观论体,条流多品;陈政,则与议说合契;释经,则与传注参体”[1]326论说体文之间存在相互参涉、相互渗透的“参体”现象。从挚虞《文章流别论》到祝尧《古赋辨体》、吴讷《文章辨体》、徐师曾《文体明辨》与贺复徵《文章辨体汇编》,文体批评领域的“辨体”“尊体”之说,旨在显示文体之“异”;而“参体”之“同”也须加以关注。因此,笔者曾以辞赋与小说为例,提出“文体同构”的概念,意图以“史”的演进揭示文类互渗现象及其所形成的文学传统(1)按:古代辞赋与小说“文体同构”是指这两种文类在文体源流、题材选择、主旨意趣、组织结构、批评取向等方面存在相互渗透、融通、适应以及改造,甚至因赋予彼此新的结构性力量而发育出新的文本的文学现象。[2]。辞赋是中国所独有的文学体式,“文备众体”是中国古代小说所独有的特征。此两种“独有”之文体又作为“一代之文学”而“互参”,造就了以雅俗、韵散呈现于同一文本的文学现象。这一现象在文学演绎过程中衍生出“情事互文”“曲终奏雅”“劝百讽一”“主客问答”等诸多“同构”传统。中国古典小说的巅峰之作《红楼梦》,因其丰富的文化内涵和知识谱系,以及“文备众艺”的卓绝艺术造化,使赋体文学在其中成为一个重要的文类存在,并深植于小说叙事策略之中。这有别于正统的赋学研究领域,是一种“别样存在”,不应被学界忽略。在赋学史和红学史上,“题红赋”因赋体“曲终奏雅”结构和“铺采摛文,体物写志”“敷陈其事而直言之”的描写派特征,有别于诗词歌咏而有独特之价值。诚如柴小梵所言:“《红楼词》,予所见者,都有十六种,俱皆藻思轶群,绮芬溢楮。其他如王雪香之《评赞》,卢半溪之《竹枝词》,绿君女史之七律,冯庚堂之律赋,杨梅村之时文,封吉士之南曲,愿为明镜室主人之《杂记》,无不借题发挥,情文交至。而尤以沈青士之《赋》二十篇,为独有见地。”[3]786《红楼梦》中的赋与沈谦诸人的《红楼梦赋》在“赋-说”交替互写的过程中形成“情事互文”等“同构”传统,在对小说的人物品评、情节重写以及文本的经典化历程中皆有重要贡献,值得探讨。

一、正统之外:《红楼梦》中的赋与赋论

相较于正统的赋学批评而言,小说中的赋作与赋论,是中国赋学生存的一种别样状态[4]。《红楼梦》中以“赋”为名的赋作,见于第五回贾宝玉神游太虚境,“早见那边走出一个人来,蹁跹袅娜,端的与人不同。有赋为证”[5]71。这篇赋作小说未予命名,《增评补图石头记》护花主人回合总评有“警幻仙一赋”语,故这里定名为《警幻仙赋》。此赋有两个问题值得关注。

一是《红楼梦》诸本中的异文问题。《警幻仙赋》在《红楼梦》的版本流衍过程中,出现了较多异文,如甲戌本“乍出桃房”,乙卯本、杨藏本作“乍出花房”;甲戌本“鸟惊庭树”,舒序本作“鸟惊匝树”,卞藏本作“鸟惊栖树”;甲戌本“唇绽樱颗兮,榴齿含香”,舒序本作“唇含樱颗兮,榴吐娇香”,卞藏本作“唇绽樱桃兮,新齿漱香”;等等。这些仅是个别字词的差异,还有一些语句出现异文。这里以甲戌本为底本,校以程甲本、程乙本等,举例如下:

(1)纤腰之楚楚兮,回风舞雪;珠翠之辉辉兮,满额鹅黄。(甲戌本)

纤腰之楚楚兮,若回风舞雪;珠翠之辉辉兮,满额鹅黄。(乙卯本、杨藏本)

盼纤腰之楚楚兮,风回雪舞;耀珠翠之辉煌兮,鸭绿鹅黄。(程甲本)

盼纤腰之楚楚兮,风回雪舞;耀珠翠之的的兮,鸭绿鹅黄。(程乙本)

(2)羡彼之良质兮,冰清玉润;慕彼之华服兮,闪灼文章。爱彼之貌容兮,香培玉琢;美彼之态度兮,凤翥龙翔。(甲戌本)

羡美人之良质兮,冰清玉润;慕美人之华服兮,闪灼文章。爱美人之貌容兮,香培玉琢;比美人之态度兮,凤翥龙翔。(程乙本)

(3)应惭西子,实愧王嫱。吁!奇矣哉--生于孰地?来自何方?信矣乎--瑶池不二!紫府无双!果何人哉?如斯之美也!(甲戌本)

远惭西子,近愧王嫱。生于孰地,降自何方?若非宴罢归来,瑶池不二;定应吹箫引去,紫府无双者也。(程乙本)

例(1),甲戌本除去“兮”字,是上五下四隔句;乙卯本、杨藏本中的“若”字,当是衍文,所以也是上五下四隔句;且“回风舞雪”与“满额鹅黄”并不完全相对。程甲本、程乙本除去“兮”字,均是上六下四隔句,且“风回雪舞”与“鸭绿鹅黄”相对工整,程甲本的“辉煌”也变成了程乙本的“的的”。例(2),甲戌本中的“彼”字,在程乙本中都改为“美人”二字。例(3),甲戌本中表达感叹意味的漫句“奇矣哉”“信矣乎”“果何人哉”“如斯之美也”,在程乙本中都被删除。甲戌本中的“瑶池不二!紫府无双!”,程乙本变成四六隔句“若非宴罢归来,瑶池不二;定应吹箫引去,紫府无双”。又甲戌本最后一句不押韵,程乙本删除漫句后,全篇只押一韵。从以上异文对比可以看出:从甲戌本到程乙本,增隔句、删漫句,赋句的骈俪化逐渐加强,赋的韵律要求更加严格;甲戌本赋文中无“美人”二字,直至赋的末尾“果何人哉?如斯之美也!”用一问句点出“人”“美”二字;程乙本将赋中“彼”字换为“美人”二字,赋末不再点出“美”字。

以上这些异文,究竟哪一种更符合曹雪芹的本意呢?在《红楼梦》的第七十八回有这样一段论述:

诔文挽词也须另出己见,自放手眼,亦不可蹈袭前人的套头……我又不希罕那功名,不为世人观阅称赞,何必不远师楚人之《大言》《招魂》《离骚》《九辩》《枯树》《问难》《秋水》《大人先生传》等法,或杂参单句,或偶成短联,或用实典,或设譬喻,随意所之,信笔而去,喜则以文为戏,悲则以言志痛,辞达意尽为止,何必若世俗之拘拘于方寸之间哉![5]1107

这段文字是借贾宝玉之口表达对诔文的独到见解,但所师法的篇目是屈原《招魂》《离骚》、庄子《秋水》、宋玉《大言赋》《九辩》、东方朔《答客难》(或扬雄《解难》)、阮籍《大人先生传》、庾信《枯树赋》,这些作品多是辞赋或类赋之文。我们或可以把这段文字看作曹雪芹对赋体创作的见解。曹雪芹强调作赋要独具一格,不拘俗套,可以“杂参单句”“偶成短联”,不必在乎骈俪、格律的束缚。这样看来,甲戌本的赋作原文更符合曹雪芹的本意,这恐怕也是程高本中修改此赋并将此段赋论删除的原因之一。

二是这篇赋是否可以视为“闲文”的问题。脂砚斋甲戌本眉批曰:“按此书‘凡例’,本无赞赋闲文。前有宝玉二词,今复见此一赋,何也?盖此二人,乃通部大纲,不得不用此套。前词,却是作者别有深意,故见其妙;此赋,则不见长,然亦不可无者也。”[6]147诚如脂评所言,此赋不可以“闲文”视之,而是与宝玉二词一样寄寓作者之“深意”。首先,《警幻仙赋》借写警幻仙子之美来喻示宝玉“钗黛合一”的“兼美”追求。这篇赋出现的时机很微妙:在描摹黛玉之美后,又在宝钗出场、因“品格端方,容貌美丽”以致“人人都说黛玉不及”之时。此时黛、钗、宝三人的内心状态是:黛玉“心中有些不忿”;宝钗“浑然不觉”;而宝玉“视姊妹兄弟皆如一体,并无亲疏远近之别”。这样,宝黛之间言语就有些“不和起来”。《警幻仙赋》全篇都在写一“美”字,写“美”之程度达到全篇小说的巅峰。《警幻仙赋》中的人之“美”,可以视为宝玉对“美”的理想化追求,是宝玉心中“钗黛合一”之“兼美”的显现。小说中的《西江月》词是紧接着宝玉外貌描写后出现,赋是钗黛出场后给宝玉留下“美”之映象后出现,两词一赋,前写宝玉之性状,后写钗黛之兼美。这种“兼美”的寓意,巧妙地通过警幻仙子之妹、宝玉意淫对象“可卿”的字寓示出来,正如小说写“可卿”美貌曰:“其鲜艳妩媚大似宝钗,袅娜风流又如黛玉。”脂砚斋指出宝玉与警幻仙二人是小说之“通部大纲”,实则宝玉与“钗黛合一”之人是小说的“通部大纲”。脂砚斋在庚辰本第四十二回总批中即谓:“钗玉名虽二人,人却一身,此幻笔也。”[7]1486这也正是“正册判词之一”中将钗、黛合一来写的原因所在。其次,《警幻仙赋》在赋史上虽算不得一流佳篇,然在艺术上也有诸多巧构之处。清张新之评赋首几句即谓:“山后走出一人,曰‘坞’,曰‘房’,曰‘庭树’,曰‘回廊’,作者狡狯至此。”[8]217可见构思之巧妙。王伯沆谓《警幻仙赋》“意格在六朝、初唐之间”[9]66,这种评价是合乎此赋在赋史上的地位的。

再次,这篇赋在小说叙事架构上有预示意味。护花主人评曰:“警幻仙一赋,不亚于巫女、洛神。”[10]88就赋作而言,《警幻仙赋》全篇遣词造句明显仿效曹植的《洛神赋》[11]。《警幻仙赋》以子建之梦写宝玉之梦,诚如张俊、沈治钧评批云:“此赋摹拟子建《洛神》,或以为赞赋虚比浮词,了无深意。实则作者乃有意仿效曹赋,故落俗套,使阅者想及子建梦宓妃事,两者情境相合,非雪芹才拙也。”[12]116曹雪芹有意师法曹植赋作,小说第四十三回,宝玉在水仙庵祭拜时云:“比如这水仙庵里面因供的是洛神,故名水仙庵,殊不知古来并没有个洛神,那原是曹子建的谎话,谁知这起愚人就塑了像供着。今儿却合我的心事,故借他一用。”[5]582并在赏鉴洛神像时写道:“虽是泥塑的,却真有‘翩若惊鸿,婉若游龙’之态,‘荷出绿波,日映朝霞’之姿。”[5]582由此可知,曹雪芹熟知曹植《洛神赋》,且明确表示有“借用”之意。

前揭曹雪芹论赋与类赋之文的创作要“另出己见”,不“蹈袭前人的套头”,强调“远师楚人”;同时也要“或用实典,或设譬喻”,正如小说第三十七回宝钗所说的“古人的诗赋也不过都是寄兴寓情”,作赋要有所“寄托”。六朝赋重寄托,《红楼梦》中很少提及汉人赋作,而魏晋六朝人赋有曹植《洛神赋》、左思《三都赋》、庾信《枯树赋》、江淹《青苔赋》、阮籍《大人先生传》等。缘此,我们可以认为曹雪芹的赋学观念是“远师《楚辞》而近学六朝”,尤其是着意“借用”同宗曹植的赋作,而这种“隐曲之笔”与《红楼梦》全书重“寄托比兴”的风格一致,且“观其结构,前几回为小说情节开展之铺垫,至第五回‘贾宝玉神游太虚幻境,警幻仙曲演红楼梦’始以隐曲之笔,通过宝玉与秦可卿的恋情,开启了宝、黛爱情悲剧”[15]822,《红楼梦》中的辞赋作品能深透其境,成为预示作者创作意图和情感建构的重要组成部分,尤其是小说第五回赋体“闲文”的矛盾运用和结构安排,皆有所寄托,予以“隐曲之笔”。

二、曲终奏雅:“七体”结构与《红楼梦》第五回叙事层级

“红学”索隐派谓《警幻仙赋》“通篇套《洛神》,大有陈思感甄之意”,“警幻亦小琬影子”[16]68。警幻仙子是否有小琬的影子,我们姑存疑不论,但由《红楼梦》作者认为“曹子建的谎话”正“合我的心事,故借他一用”的预示来看,《警幻仙赋》以赋的文本形式来暗示小说第五回有赋之“曲终奏雅”的结构安排,以及由“感甄”到“悟贾”的寓意层设,值得注意。

“真”与“假”是《红楼梦》中赫然存在的一组相对应叙事观念,即“真事隐(甄士隐)”“假语存(贾雨村)”之意,诚如护花主人《红楼梦总评》谓:“《石头记》一书,全部最要关键是‘真假’二字。”[10]13在小说《警幻仙赋》之后接着写到的就是“太虚幻境”石牌坊上的对联“假作真时真亦假,无为有处有还无”[5]73,看到这副对联的是“贾宝玉”。巧的是,这副对联在小说第一回已经有了描写,而看者是“甄士隐”(2)按:小说第一百十六回,宝玉魂魄出窍,重游幻境,见到“真如福地”有一副对联“假去真来真胜假,无原有是有非无。”“真如福地”是“太虚幻境”的反义词。。至第五回此联再次出现,看者由甄士隐变为贾宝玉,这种转换有结构预示和小说旨义揭示之意味。曹雪芹在此巧妙借用曹植《洛神赋》的“感甄”之说(3)关于《洛神赋》“感甄”说,较权威的资料来源是李善注《文选》。《洛神赋》是否即为《感甄赋》,后代学者有争论,但多被小说家接受,胡克家即说此注出于小说《感甄记》,姚宽说裴铏《传奇》载有《感甄赋》,《太平广记》卷三一一“萧旷”条引《传记》一篇,说:“旷因舍琴而揖之曰:‘彼何人斯?’女曰:‘洛浦神女也。昔陈思王有赋,子不忆耶?’旷曰:‘然。’旷又问曰:‘或闻洛神即甄皇后谢世,陈思王遇其魄于洛滨,遂为《感甄赋》,后觉事之不正,改为《洛神赋》,托意于宓妃,有之乎?’女曰:‘妾即甄后也,为慕陈思王才调,文帝怒而幽死。后精魄遇王洛水之上,叙其冤抑,因感而赋之。觉事不典,易其题,乃不谬矣。’”[17]2459-2461,由“甄”到“贾”,小说由“赋法”启迪贾宝玉的“悟贾”之意得以彰显。

曹雪芹对小说中“满篇‘子建’”的写法持批判态度。《红楼梦》首回即开宗明义谓:“至于才子佳人等书,则又开口‘文君’,满篇‘子建’,千部一腔,千人一面,且终不能不涉淫滥,在作者不过要写出自己的两首情诗艳赋来。”[18]3既批判满篇“子建”,又大幅仿效、引用子建赋作,这种矛盾或是作者的有意为之。前揭张俊、沈治钧二位先生指出曹雪芹模仿《洛神赋》的深意是“使阅者想及子建梦宓妃事”,眼光敏锐,而更深一层次的原因,还在于引导读者将小说第五回的叙事层次与曹植《七启》的“七体”结构结合起来,以体会小说此回描写之精妙。《汉书·司马相如传》谓:“相如虽多虚辞滥说,然要其归引之于节俭,……扬雄以为靡丽之赋,劝百而风一,犹骋郑卫之声,曲终而奏雅。”[19]2609大段“娱心悦目”之铺陈后再施以“曲终奏雅”的结尾,这是赋的典型结构特征,而赋体中的“七体”尤与小说第五回的叙事层级密切相关。曹植《七启》假托居于“大荒之庭”的“玄微子”与“镜机子”对话,铺叙肴馔、容饰、羽猎、宫馆、声色、友朋之妙,最后赞颂王道功绩,一步步说服玄微子改变生活方式、事业观念,最终“从子而归”,“悟道”用世,建功立业。

首先,《七启》与《红楼梦》第五回“引入”的方式一致。《七启》中镜机子针对玄微子“耽虚好静”“飞遁离俗”“隐居大荒”的行为问道:“仆将为吾子说游观之至娱,演声色之妖靡,论变化之至妙,敷道德之弘丽。愿闻之乎?”[13]1578《红楼梦》中警幻仙子引导来自“大荒山”上顽石变幻而来的宝玉游太虚幻境曰:“此离吾境不远,别无他物,仅有自采仙茗一盏,亲酿美酒一瓮,素练魔舞歌姬数人,新填《红楼梦》仙曲十二支,试随吾一游否?”[5]73劝说者同以“镜”“警”之意名,劝说的对象同是来自“大荒”之庭,劝说的方式同是游观、音乐、声色等欢耳目、极口腹之欲。而就劝说的旨意而言,《七启》是镜机子见玄微子“弃道艺之华,遗仁义之英,耗精神乎虚廓,废人事之纪经”,希望玄微子能积极用世,走上正途[13]1576。《红楼梦》第五回警幻仙子劝谏宝玉也是因为受宁荣二公之灵嘱托:“惟嫡孙宝玉一人,禀性乖张,性情怪谲,虽聪明灵慧,略可望成,无奈吾家运数合终,恐无人规引入正。幸仙姑偶来,万望先以情欲声色等事警其痴顽,或能使彼跳出迷人圈子,然后入于正路,亦吾兄弟之幸矣。”[5]80导入的方式如同《七启》。

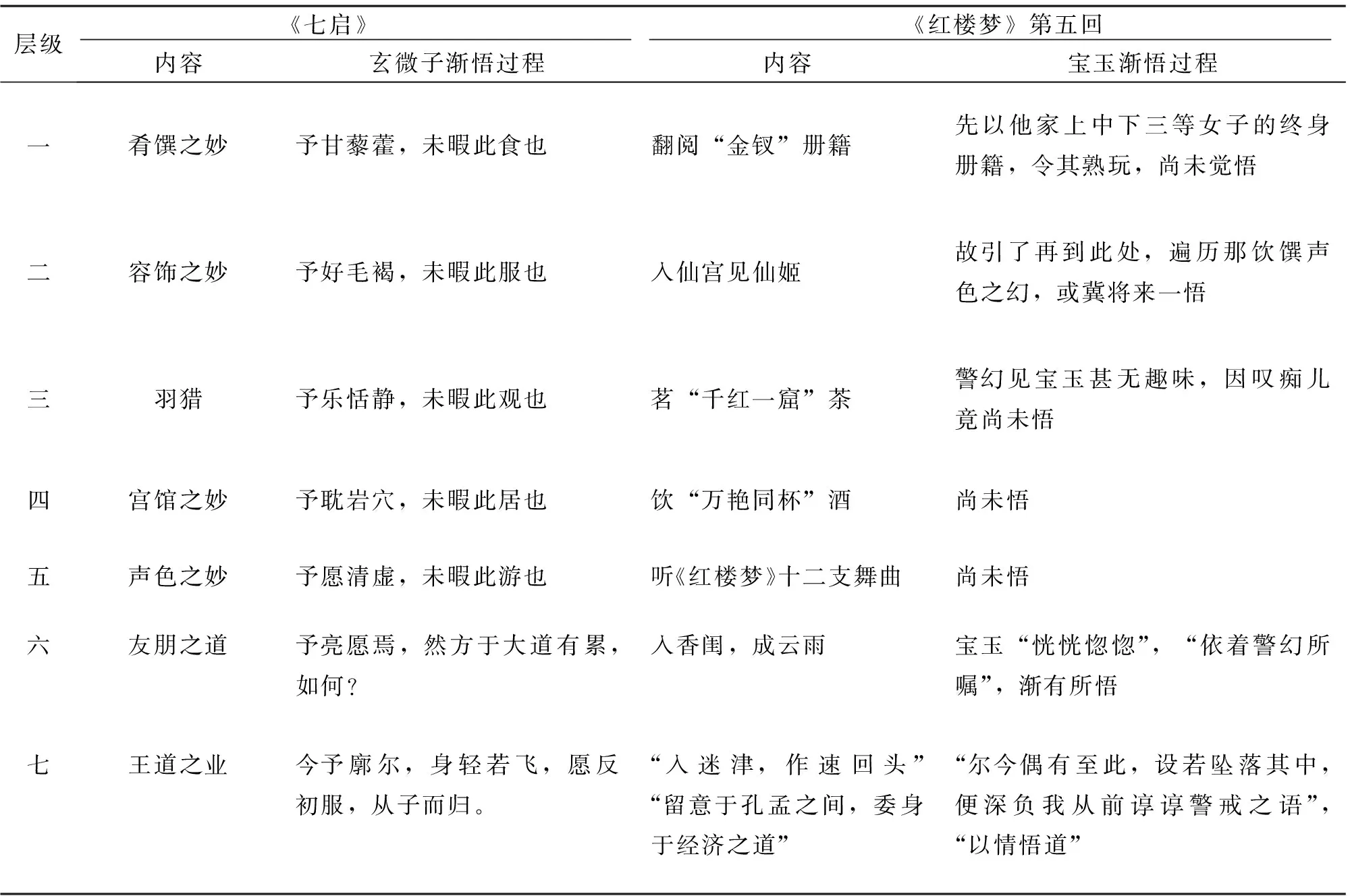

其次,《七启》与第五回叙事同用“七层渐悟”之法。《七启》第一层级是铺叙“肴馔之妙”,玄微子未悟,曰:“予甘藜藿,未暇此食也。”[13]1577《红楼梦》第一层级是“翻阅‘金钗’册籍”,警幻仙子“先以他家上中下三等女子的终身册籍,令其熟玩”,结果宝玉“尚未觉悟”;于是警幻仙子“故引了再到此处,遍历那饮馔声色之幻,或冀将来一悟”,接下来便写到第二层级的“入仙宫见仙姬”;第三层级的“茗‘千红一窟’茶”;第四层级的“饮‘万艳同杯’酒”;第五层级的“《红楼梦》十二支舞曲”,劝谏的结果是“警幻见宝玉甚无趣味,因叹痴儿竟尚未悟”。这与《七启》第二层级的“容饰之妙”、第三层级的“羽猎之妙”、第四层级的“宫馆之妙”、第五层级的“声色之妙”未能让玄微子悟道,结构艺术如出一辙。至第六层级,《七启》镜机子铺叙友朋之道,玄微子意志动摇,曰:“予亮愿焉,然方于大道有累,如何?”[13]1579《红楼梦》第五回,警幻仙子对宝玉说道:“今既遇令祖宁荣二公剖腹深嘱,吾不忍君独为我闺阁增光,见弃于世道,是以特引前来,醉以灵酒,沁以仙茗,警以妙曲,再将吾妹一人,乳名兼美字可卿者,许配于汝。今夕良时,即可成姻。不过令汝领略此仙闺幻境之风光尚如此,何况尘境之情景哉?而今后万万解释,改悟前情,留意于孔孟之间,委身于经济之道。”[5]87第六层级的“入香闺,成云雨”让宝玉“恍恍惚惚”“依着警幻所嘱”,渐有所悟。至第七层级,《七启》由镜机子铺叙王道之业,玄微子攘袂而兴曰:“伟哉言乎,近者吾子。所述华淫,欲以厉我,只搅予心。至闻天下穆清,明君莅国,览盈虚之正义,知顽素之迷惑。今予廓尔,身轻若飞,愿反初服,从子而归。”[13]1580《红楼梦》中警幻仙子劝谏宝玉的第七层级是“入迷津,作速回头”,大惊梦醒,“尔今偶游至此,设若堕落其中,则深负我从前谆谆警戒之语”,宝玉“以情悟道”[5]88。大致情形见表1。

表1 曹植《七启》与《红楼梦》第五回叙事层级对照

缘此,可见无论是居于“大荒之庭”的玄微子,还是来自“大荒山”上的顽石宝玉;无论是镜鉴世人的“镜机子”,还是警诫宝玉的“警幻仙子”;无论是镜机子铺叙的“华淫”,还是警幻仙子指称的“皮肤滥淫”“意淫”,《红楼梦》第五回取意与劝谏层级都和曹植《七启》有关。而就《红楼梦》第五回的结构而言,宝玉入梦后,在可卿(秦氏)的引领下见到警幻仙子,遍阅声色繁华;再由警幻仙子秘授与可卿(仙子)云雨,此皆是“幻”,云雨是“幻”的高潮,“警”意也渐渐显露;至云雨之后与可卿(仙子)携手游玩,被夜叉海鬼拖入迷津,以致惊醒喊出“可卿救我”之词,“幻终显警”。戚序本在此回前有批语曰:“万种豪华原是幻,何尝造孽?何是风流?曲终人散有谁留?”[20]88太虚幻境中的种种豪华,一如《七启》中的“华淫”,到头来皆如梦中幻境,警醒世人。警幻仙子期待宝玉“改悟前情,留意于孔孟之间,委身于经济之道”的初心与小说续书结局的“家道复初”“兰桂齐芳”相符,皆是“曲终奏雅”笔法。这种“幻终显警”的意构与赋的“曲终奏雅”结构,尤其是《七启》中的“七层渐悟”的结构若合符契。

《红楼梦》全书中仅第五回有此一篇看似“闲文”的《警幻仙赋》,此赋着意仿效曹植《洛神赋》,由“感甄”预示“悟贾”;而此回又以“七体”结构全篇,“七体”层级与曹植《七启》如出一辙,预示“悟贾”的方式是由“七启”到“七警”。小说第五回以“赋法”结构全篇,先“骋郑卫之声”,“七警”“七悟”,后以“曲终奏雅”完篇,即刘勰《文心雕龙·杂文》谓“七体”乃“盖七窍所发,发乎嗜欲,始邪末正,所以戒膏粱之子也”[1]254之谓。这种写作方法与第五回在《红楼梦》中的突出地位有关。诚如张俊、沈治钧二位先生谓:“此回写宝玉神游,将前五回书作一收束,通书之故事信息、小说旨义、叙事结构、抒情基调,提纲挈领,皆隐然于读者胸中。……是王希廉称此回‘是一部《红楼梦》之纲领’、姚燮称其为全书之‘大开’也。”[12]143由《警幻仙赋》预示“七体”层级“悟贾”,到以赋体结构的“劝百讽一”“曲终奏雅”来构设《红楼梦》小说全篇,由隐喻式人物到隐喻性文本,再到隐喻性结构,“赋-说同构”的形态在小说文本叙事中得以实现。

三、情事互文:赋写《红楼梦》的结构模式

与诗相比,赋以“铺陈”取胜,清人刘熙载《艺概·赋概》说:“赋起于情事杂沓,诗不能驭,故为赋以铺陈之。斯于千态万状,层见迭出者,吐无不畅,畅无或竭。”[21]86而钱钟书先生论汉杜笃《首阳山赋》借“鬼语”叙事谓:“按观‘卒命’句,则所睹乃伯夷、叔齐之鬼也。……情事亦堪入《搜神记》《异苑》等书。……玩索斯篇,可想象汉人小说之仿佛焉。”[22]1573赋与小说在“情事”层面于早期即形成“互文”的结构传统。落实到《红楼梦》小说中,护花主人在第五回回后总评:“第五回自为一段,是宝玉初次幻梦,将正册十二金钗及副册、又副册二三妾婢点明,全部情事俱已笼罩在内,而宝玉之情窦亦从此而开。是一部书之大纲领。”[10]89《红楼梦》第五回是一部小说之纲领,不仅存赋篇,更由《警幻仙姑赋》警示第五回的“七体”赋法结构。

后世赋家沈谦、朱作霖很敏锐地聚焦到这一点,运用赋法反过来写第五回的小说情节,纷作《贾宝玉梦游太虚境赋》《贾宝玉神游太虚境赋》等,进一步印证与构筑“赋-说同构”的文学形态。沈谦《贾宝玉梦游太虚境赋》是一篇典型的八韵律赋:第一韵句“有缘皆幻,无色不空。风愁月恨,都是梦中”[23]1-3,属一东韵,破题,发端警策,典型律赋做法;随后二至七韵分别写入仙宫见警幻仙姑之妙、宫馆之妙、旧册新图之妙、肴馔之妙、声色之妙;最后第八韵句“无何仙界难留,锦屏易晓。眼前好景俱空,梁上余音犹绕。人生行乐只如此,十二金钗都杳渺。不想红楼命名意,误煞少年又多少”[23]2a-3a,属十七筱韵,成功悟道。沈谦好友俞霞轩在评点此赋时,即注意到这种层级特征,并分别概括为“甘露入顶,慧水灌心”“入梦”“看册”“与宴”“演曲”,最后尾评道“吹大法螺,击大法鼓,然大法炬,如来说法,真要唤醒一切,救度一切”[23]2a-3a,以“七警”之法完篇。朱作霖《贾宝玉神游太虚境赋》与小说第五回“同构”之法更明显,它与沈赋不同,以散体赋形式构篇,分别铺叙:“其地……其居……其人……其物产……”形成一个光怪陆离的世界;接着来三个“神兮来游”,陈述在这个世界的宴游之妙、容饰之妙、声色之妙,极尽铺排之能事;最后“公子于此不禁情移魄丧,摄衣起谢曰”,宝玉警悟“恨梦觉其何迟兮,叹津迷于是古”,曲终奏雅。诚如借华庵主评曰:“慧珠掌上明秋月,照见璇宫五色丝,天风冷冷,令人辄唤仙手。”[24]6无论沈谦《贾宝玉梦游太虚境赋》,还是朱作霖《贾宝玉神游太虚境赋》,都是以赋体“同构”《红楼梦》小说第五回情节,且在叙事层级上达到非常默契的对应。

大而言之,不仅能够以赋体重写小说第五回全篇,还能运用赋体来重写整部小说,《红楼梦赋》即应运而出。就目前所知,有沈谦《红楼梦赋》20篇、程芙亭题《红楼梦》赋2篇、冯庚堂《红楼梦律赋》(存目)、林起贞《红楼梦赋》(存目)、顾影生《林黛玉焚稿断痴情赋》(以题字为韵)、朱作霖《贾宝玉神游太虚境赋》等。具体篇名与小说回目对照情况见表2。

表2 “红楼梦赋”篇名与《红楼梦》回目对照

而就小说与赋之整体结构模式而言:《红楼梦》的第一回“瞬息间则又乐极生悲,人非物换,究竟是到头一梦,万境归空。”脂评第一回甲戌侧批“四句乃一部之总纲”[29]3。而结构主线即是第一回中写到的“从此空空道人因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空”[5]6的“启悟”路径。沈谦《红楼梦赋》先写贾宝玉梦游太虚境,因空见色,由色悟空;再写薛宝钗《滴翠亭扑蝶赋》,再写林黛玉《葬花赋》,一热一冷,潜藏盛衰喜悲之理;再写一个众人《海棠结社赋》,一片富贵风流、欢声笑语,是一场闺阁才情展演的视觉盛宴。徐穉兰评曰:“女秀才,女博士,众篇并作,采丽益新,洵极一时园亭之胜。”[23]11接下来沈谦从《栊翠庵品茶赋》到《见土物思乡赋》,按照小说情节顺序赋写金陵十二钗,有一人一赋,有二人一赋,有众人合赋,由色生情,在热烈喜庆场面的铺叙中暗涌冷清幽悲之潜流。然后至《中秋夜品笛桂花阴赋》,贾母率家人在大观园的桂花阴下赏月闻笛,夜静月明,笛声悲怨,“悲凉之雾遍布华林”;接下来《凹晶馆月夜联句赋》“悲寂寞”、《四美钓鱼赋》“预凶兆”、《潇湘馆听琴赋》“悲往事”、《焚稿断痴情赋》“断痴情”,直至《月夜感幽魂赋》“警幽魂”,传情入色,由色而空。诚如何镛在《红楼梦赋叙》中评道:

于是描来仙境,比宋玉之寓言;话到闺游,写韩凭之变相。花魂葬送,红雨春归;诗社联吟,白棠秋老。品从鹿女,陆鸿渐之茶经;吓倒猿公,张若虚之词格。赏雪则佳人割肉,兽炭云烘;乞梅则公子多情,雀裘霞映。侍儿妙手,灭针迹于无痕;贫女孤身,痛衣香之已尽。眠酣藉绿,衬合群芳;寿上怡红,邀来众艳。生怜薄命,怀故国以颦眉;事欲翻新,洗人间之俗耳。斗尖叉之险韵,鹤瘦寒塘;绘闺阁之闲情,鱼肥秋溆。丹维白博,天上月共证素心;翠劚红韬,镜中缘只余灰劫。无花不幻,空归环珮之魂;有子能诗,聊继缥缃之业。[30]1

《红楼梦赋》前半幅热闹繁华,后半幅凄清惨淡,最后一切归于“镜中缘”,皆是“幻”与“空”,于是至《稻香村课子赋》,即“有子能诗,聊继缥缃之业”,以李纨一生辛勤课子,贾兰考中举人,李纨终得晚年富贵完篇。诚如俞霞轩评曰:“一部《红楼梦》,几于曲终人杳矣。读此作,乃觉溪壑为我回春姿。”[23]58结尾回归“回春姿”的雅正主题。

刘勰论赋云:“自《七发》以下,作者继踵。……观其大抵所归,莫不高谈宫馆,壮语畋猎。穷瑰奇之服馔,极蛊媚之声色。甘意摇骨体,艳词动魂识,虽始之以淫侈,而终之以居正。然讽一劝百,势不自反。子云所谓先骋郑卫之声,曲终而奏雅者也。”[1]255-256整个《红楼梦赋》由《贾宝玉梦游太虚境赋》“发端警策”,中间贯穿闺阁风流及声色之好,逐渐在“警悟”中展开铺陈,最后由《稻香村课子赋》“曲终奏雅”,形成了一个典型的汉赋结构模式。这是赋家以“赋法”构筑起一个新的红楼世界,“赋-说同构”的形态在赋文本敷陈情事中得以实现。

四、同构之内:作为互参的“赋法”

《红楼梦》中赋与赋写《红楼梦》在“赋-说”交替互写过程中形成“曲终奏雅”“情事互文”的“同构”现象。沈谦在《红楼梦赋序》中说道:“自来稗官小说,半皆佛门泡电、海市楼台,必欲铺藻摛文、寻声察影,毋乃作胶柱之鼓,契船之求也乎?”由“海市楼台”的稗官小说到“铺藻摛文”的辞赋作品,沈谦意在以赋写小说。我们不禁要进一步追问:是什么触动沈谦等作家用赋来写《红楼梦》?

首先是《红楼梦》中“赋法”的存在。何谓“赋法”?汉代《毛诗序》云:“《诗》有六义焉:一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。”[31]271“赋”“比”“兴”居六诗“风”之后、“雅”“颂”之前,是中国古典诗学的重要批评概念。《毛诗》只标示出“兴”体,郑玄解释“赋比兴”,谓:“赋之言铺,直铺陈今之政教善恶。比,见今之失,不敢斥言,取比类以言之。兴,见今之美,嫌于媚谀,取善事以喻劝之。”[32]796至朱熹的《诗集传》,第一次为每首诗标出赋、比、兴,清人陈启源即谓:“毛公独标兴体,朱子兼明比赋。”[33]127朱熹对“赋”的解释是:“赋者,敷陈其事而直言之者也。”[34]3(《葛覃》注)无论是郑玄的“赋之言铺,直铺陈今之政教善恶”,还是朱熹的“赋者,敷陈其事而直言之者也”,都指出“敷陈其事”是赋的一大征象,此即“赋法”之一。《红楼梦》中“赋法”的存在,除了第五回中直接名“赋”的《警幻仙赋》,还有多篇“赋体文”,如第一回的《好了歌解》、第二十一回《续〈庄子·胠箧〉文》[15]823及第七十八回《芙蓉女儿诔》(6)黄小田批云:“词极哀艳,情极缠绵,可称作赋才。”《芙蓉女儿诔》是全书诗词歌赋之冠冕。[12]1435等。更值得关注的是,还有一些隐秘的“赋法”,如第三回林黛玉进荣国府,见到三个姊妹,其中写探春“削肩细腰,长挑身材,鸭蛋脸面,俊眼修眉,顾盼神飞,文彩精华,见之忘俗”,脂砚斋甲戌侧评曰:“《洛神赋》中云‘肩若削成’是也。”[29]46第五回宝玉初至幻境,写道“但见朱栏白石,绿树清溪,真是人迹希逢,飞尘不到”,脂砚斋评此段小文为“一篇《蓬莱赋》”[29]91。又宝黛初会,写宝玉是“头上戴着束发嵌宝紫金冠,齐眉勒着二龙抢珠金抹额;穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖,束着五彩丝攒花结长穗宫绦;外罩石青起花八团倭缎排穗褂;登着青缎粉底小朝靴。面若中秋之月,色如春晓之花,鬓若刀裁,眉如墨画,面如桃瓣,目若秋波。虽怒时而若笑,即瞋视而有情”[5]47-48;写黛玉“两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似泣非泣含露目。态生两靥之愁,娇袭一身之病。泪光点点,娇喘微微。闲静时如姣花照水;行动处似弱柳扶风。心较比干多一窍,病如西子胜三分”[5]49。张爱玲评曰:“因此宝黛初见面的时候一个才六七岁,一个五六岁,而在赋体描写中都是十几岁的人的状貌--早本遗迹。”[35]148在张爱玲看来,《红楼梦》中对宝黛外貌的描写运用了“赋法”。第十一回王熙凤观会芳园景物写道:“黄花满地,白柳横坡。小桥通若耶之溪,曲径接天台之路。石中清流激湍,篱落飘香;树头红叶翩翻,疏林如画。西风乍紧,初罢莺啼;暖日当暄,又添蛩语。遥望东南,建几处依山之榭;纵观西北,结三间临水之轩。笙簧盈耳。别有幽情;罗绮穿林,倍添韵致。”[5]155俞平伯评曰:“《红楼梦》有些特异的写法:如第五回赞警幻有一小赋,第十回(按:当是第十一回)写会芳园景物,亦有一节小赋。”[36]217张爱玲评:“第十一回贾敬生日,……可见贾敬寿辰凤姐遇贾瑞,是此回原有的,包括那篇秋景赋,不过添写席上问秦氏病情与凤姐宝玉探病。”[35]118小说中不时运用“赋法”营造出“赋境”,以此启迪作家“寻声察影”,以赋写小说。

其次,《红楼梦》全书重“比兴寄托”,且小说作者持“远师《楚辞》而近学六朝”之赋学观念,沈慕韩评云:“‘红楼梦’一书,巫山云雨,半宋玉之微辞;洛浦神仙,亦陈留之谰语。……于是黑雾催诗,愁云掩梦。言寓兰蕙,动屈子之哀吟。”[25]306《红楼梦》有出屈宋而入六朝的“赋法”特征,这自然会得到后来赋家的感应。沈谦《红楼梦赋序》谓:“《红楼梦赋》二十首,嘉庆己巳年作。时则孩儿绷倒,纲官贡归;退鹢不飞,缩龙谁掇。……感友朋之萍逢,负妻子之鹤望。……爰假《红楼梦》阅之,以消长日。”嘉庆十四年(1809年),沈谦会试失利,回乡居住,假《红楼梦》以消忧,作《红楼梦赋》。而对自己赋作的认识是“况复侧艳不庄,牢愁益固。仲宣体弱,元子声雌。……然而枯鱼穷鸟,寓旨遥深;翠羽明珰,选词绮丽。借神仙眷属,结文字因缘。……因风屈体,难堪竹叶笑人”[23]1-3;思路亦是“远师《楚辞》而近学六朝”,诚如《忏玉楼丛书提要》所评云:“胎息六朝,炉冶唐宋,久已脍炙人口,无待赘言。”[25]266程芙亭《贾宝玉祭芙蓉女儿赋》也是“幽怨盈篇,深情满目。袜沉湘浦,记感旧之陈王”[27]2,《林黛玉葬花赋》是“使者莺花,散尽六朝风怨含”[27]3;林起贞《红楼梦赋》亦是“‘离骚’善怨,‘国风’不淫,盖庶乎其近之矣”[25]171等。在出入《楚辞》、胎息六朝这一点上,《红楼梦》与“红楼梦赋”形成默契。任廷旸在《红楼梦赋钞本序》中认为这是“移情”:“果移我情,讵干卿事。而乃庾徐之藻,施诸《南郡新书》;屈宋之华,讬彼《西京杂记》者。”[37]3“庾徐之藻”“屈宋之华”,皆有高超之“赋法”,将这些赋法移易小说,读者与创作者所表现的情感融合为一,产生情绪共鸣。

最后,《红楼梦》与《红楼梦赋》二者成功“互参”,造化经典。沈谦的《红楼梦赋》作于嘉庆十四年(1809年),题咏对象是一百二十回本的《红楼梦》,这与《红楼梦》的程高本刊刻时间乾隆五十六年(1791年)仅距18年的时间。《红楼梦赋》流传的版本有二十余种,被日本、美国、英国、爱尔兰等地图书馆、博物馆珍藏,影响深广。《石头记集评》卷下谓:“通州丁二斋大令嘉琳亦著有‘红楼百美吟’五言排律五十韵,仅取美者百人,如贾母、邢、王诸人概置勿论,真如百琲明珠,七襄云锦,堪与萧山沈青士锡庚所作‘红楼梦赋’三十首、俞潜山思谦集古七古一篇并传。”[25]286称赞丁嘉琳《红楼百美吟》可与沈谦《红楼梦赋》、俞思谦《红楼梦歌》并传,而俞思谦《红楼梦歌》七言集古七十二句,缪艮《文章游戏初编序》评其谓“歌咏其事,词意包举,且语语如自己出,堪与本传并传”[38]4,合而言之,即俞思谦《红楼梦歌》、沈谦《红楼梦赋》可与《红楼梦》一样同为经典之作。又西园主人撰《红楼梦本事诗》同治六年(1867年)自序云“盖青士之赋,妙在不即不离,蹈实于虚,而余诗则句句征实,编集全身,似觉异曲同工”[25]287-288,其追求与《红楼梦赋》有“异曲同工”之妙。又,朱作霖将其《贾宝玉神游太虚境赋》置于《红楼文库》三十七题六十九篇之首,同治六年古箬山人总评曰:“高摘屈宋艳,浓薰班马香,实无聊之思,亦有为而作,借题发挥,惟妙惟肖,才人之用心,可爱亦可怜也。与岭南梅孝廉《红楼梦赞》异曲同工,更足补其所未备。”[24]8似乎清人凡题咏《红楼梦》的诗作,都要与以屈原、宋玉、司马相如、班固所开创的“赋”体创作的“题《红》赋”一较高下。“红楼梦赋”俨然成为衡量题咏《红楼梦》作品优劣的一个标杆,其原因在于“赋”体之特质。康熙《历代赋汇序》:“赋者,六义之一也……赋之于诗,功尤为独多。由是以来,兴、比不能单行,而赋遂继诗之后,卓然自见于世,故曰:‘赋者,古诗之流也。’”[39]1清代赋家林联桂论赋体曰:“‘诗有六义,二曰赋’……故工于赋者,学贵乎博,才贵乎通,笔贵乎灵,词贵乎粹,而又必畅然之气,动荡于始终;秩然之法,调御于表里。贯之以人事,合之以时宜,渊宏恺恻,一以风、雅、颂为宗,宇宙间一大文也。”[40]1赋体源自《诗经》,是继《诗》之后卓然自立为“体”,是“宇宙间一大文”,以赋体写小说,或也可视为文体的“以高行卑”之一典型[41]。《红楼梦》在传播过程中,与“红楼梦赋”形成相互造作之势,在“同构”互参中成就彼此的经典地位。

五、结语

赋与小说在形态与体格上看似是大相径庭的两种文类,实则一脉相通。二者之间形成“同构”看似难以意料的文学创作,但在《红楼梦》中赋与赋写《红楼梦》的实践中却得到成功示范。《红楼梦》小说与赋体同构的成功之处不仅在于它和《金瓶梅》《三国演义》《镜花缘》等小说一样“援赋作入小说”[42-43],更在于它援引赋法、赋的结构入小说;而《红楼梦赋》也是小说史上首次以“赋”体完整组织重写小说的文本。因此在《红楼梦》中作赋与赋写《红楼梦》是一个颇有文学史意义的创举。西方学者艾略特(T.S.Eliot)曾指出:

我们称赞一个诗人的时候,我们的倾向往往专注于他在作品中和别人最不相同的地方。我们自以为在他作品中的这些或这些部分看出了什么是他个人的,什么是他的特质。我们很满意地谈论诗人和他前辈的异点,尤其是和他前一辈的异点,我们竭力想挑出可以独立的地方来欣赏。实在呢,假如我们研究一个诗人,撇开了他的偏见,我们却常常会看出:他的作品中,不仅最好的部分,就是最个人的部分也是他前辈诗人最有力地表明他们的不朽的地方。[44]1-2

一个诗人与前辈诗人的作品存在“异点”,这是特质,值得欣赏,但“最有力地表明他们不朽的地方”恰恰是他们互参的“同点”,即一个文本总是体现出与前文本“预存图式”的“同构”书写。明人杨慎在书法“异体别构”之外较早关注到“同构”问题,编纂《分隶同构》,序云:“自苍颉沮诵而下,蝌蚪鸟迹以还,为八分,为楷隶,其变够矣。《说文》、《训纂》字止九千,《玉篇》、《龙龛》至亿万,异体别构,俗创讹音,实繁其文焉。暇日搜诸字书,合于六书,而又叶于八法,得什一于千百,振体要于碎烦,名曰《分隶同构》。”[45]29与外国文字相比,中国书体具有显著的趋同性结构特征,以杨慎的“八法”同构书体为典型,而文体在“文章流别论”主导的理论谱系中,“参体同构”之说往往被忽略。清人姚永朴在论述由古今文字之变到古今文学之变时谓:“间尝推寻其故,然后知今之字数孳乳而寖多,其体又视古日歧,迨至楷书通行,而去之也益远。……故古者以同而易,今以歧而难。”[46]6-7指出今日文体之弊就在于求“歧”而略“同”。《红楼梦》与《红楼梦赋》二者的成功“互参”,是辞赋与小说试图以“赋法”同构的一个典型范例,只是这一件文学史、文体史上别具意义的文事直到中国古代小说的巅峰之作《红楼梦》出现的时代才得以实现。