《伤寒杂病论》治疗心衰病的方药规律探析*

徐朝辉,胡正军,钟逸航,史天云,杨佳慧,柳智瑞,刘永明△

(1.上海中医药大学附属曙光医院,上海 201203;2.上海市嘉定区中医医院,上海 201800)

心衰病是一种以心悸、气喘、肢体水肿为主证的病证,为多种慢性心系疾病反复发展,迁延不愈的最终归宿[1]170。心衰病的相关症状早在《黄帝内经》就有记载,其曰“心胀者,烦心短气,卧不安”“脉痹不已,复感于邪,内舍于心”以及“心痹者,脉不通,烦则心下鼓,暴上气而喘”。《黄帝内经》虽未记载“心衰”一词,但根据症状可将其归为以上范畴。而张仲景在《伤寒杂病论》中首创“痰饮”及“心水”病名,所描述的病因与症状与心衰病相合[2],如《金匮要略·痰饮咳嗽病脉证并治第十二》篇曰“水在心,心下坚筑,短气,恶水不欲饮”“水停心下,甚者则悸,微者短气”。《水气病脉证并治第十四》篇曰“其身重而少气,不得卧,烦而燥,其人阴肿”“水之为病,其脉沉小,属少阴”。现代临床及基础研究也证实了《伤寒杂病论》记载的经方在治疗心衰病中的重要作用[3]。心衰病目前严重影响人们生活质量,已成为当代重大的公共卫生问题[4],经方治疗心衰病历经千年仍在临床上屡获奇效,被现代众多国医名师所推崇,价值之大不可言喻。

因此,本研究通过收集《伤寒杂病论》与心衰病相关的经方,以及借助中医传承辅助平台挖掘其中的隐性知识,进一步展现《伤寒杂病论》治疗心衰病的方药规律,指导中医药治疗心衰病的临证应用。

1 资料与方法

1.1 经方纳入标准

参考新世纪第四版《中医内科学》关于心衰病的定义,根据心衰病的主证:心悸、气喘、肢体水肿,将《伤寒杂病论》中“悸”“喘”“肿”病证相关的经方纳入研究[1]170。为了确保纳入经方的完整性,由两人同时通过精读《伤寒杂病论》进行治疗心衰病的经方筛选。

1.2 经方治疗心衰病的文献检索

进入中国知网(CNKI)选择高级检索,检索词为“心衰”和“中医”,检索项为“主题”,时间为建库至2022年10月31日。

1.2.1 文献纳入标准 治疗处方为《伤寒杂病论》所载经方或其加减方;经方治疗心衰病的临床试验或名家医案;经方服用方法为口服用药。

1.2.2 文献排除标准 综述及动物实验类文献;处方中无具体用药或药物剂量不明的文献;经方用法为外敷、注射等的文献。

1.3 建立数据库

通过将筛选《伤寒杂病论》治疗心衰病的经方与文献检索得到的治疗心衰病的经方进行综合,将符合标准的经方用药录入Excel表格中,建立“治疗心衰病的经方数据库”。为了减少人为误差,由两人同时进行数据录入及核对。

1.4 中药药名规范

参考并参照2020年版《中华人民共和国药典》中的药物名称对所录入经方的中药名称进行统一[5],如将“木防己”统一为“防己”,“炙甘草”统一为“甘草”,“芍药”统一为“白芍”等。

1.5 数据分析

登录中医传承辅助平台V2.50,将整理的“治疗心衰病的经方数据库”录入“方剂管理”板块,再次核对中药信息,以保证其完整性及准确性。建立数据库后,再通过系统中“统计报表”与“方剂分析”两个模块,分析得出用药频次、四气、五味、归经、常用药对、关联规则分析及核心药物组合、新方组合。

2 结果

2.1 《伤寒杂病论》治疗心衰病的经方筛选

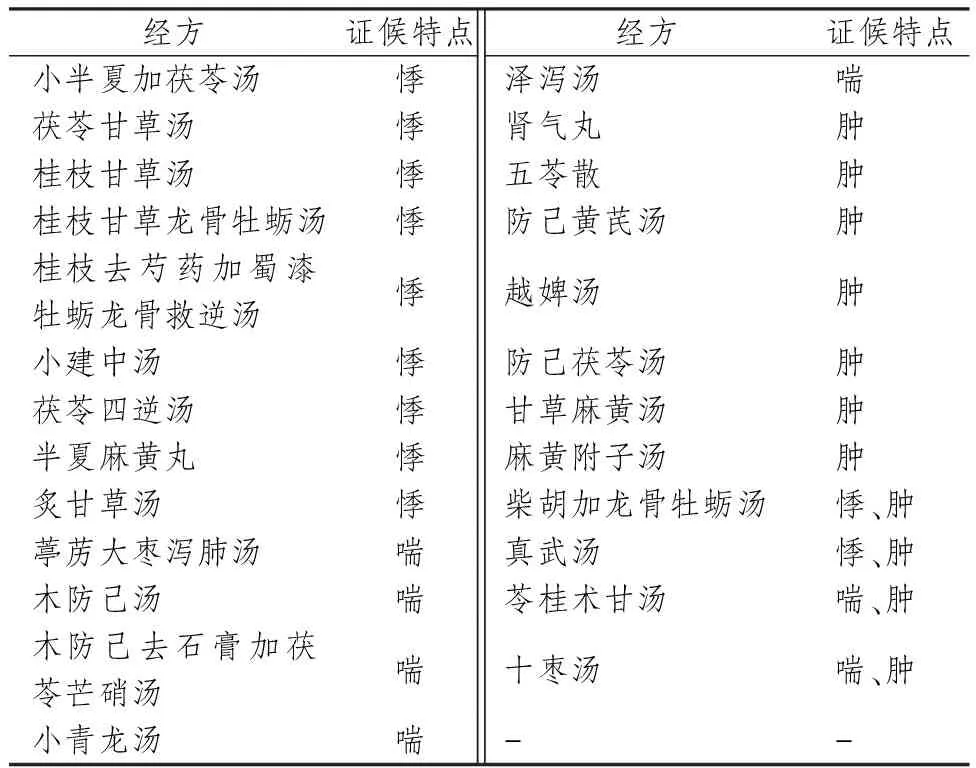

通过精读及领悟《伤寒杂病论》中有关心衰病主证“悸”“喘”“肿”的经方,经过核对及确认,最后共纳入25首经方,见表1。

表1 《伤寒杂病论》治疗心衰病的经方及其证候特点

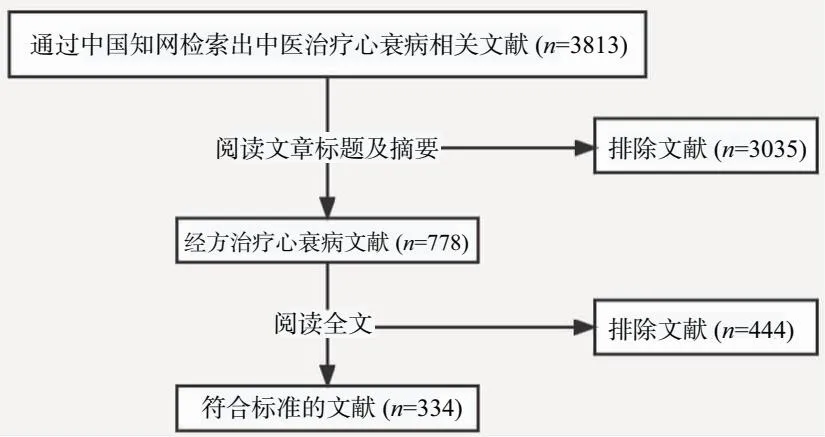

2.2 文献筛选及数据库建立

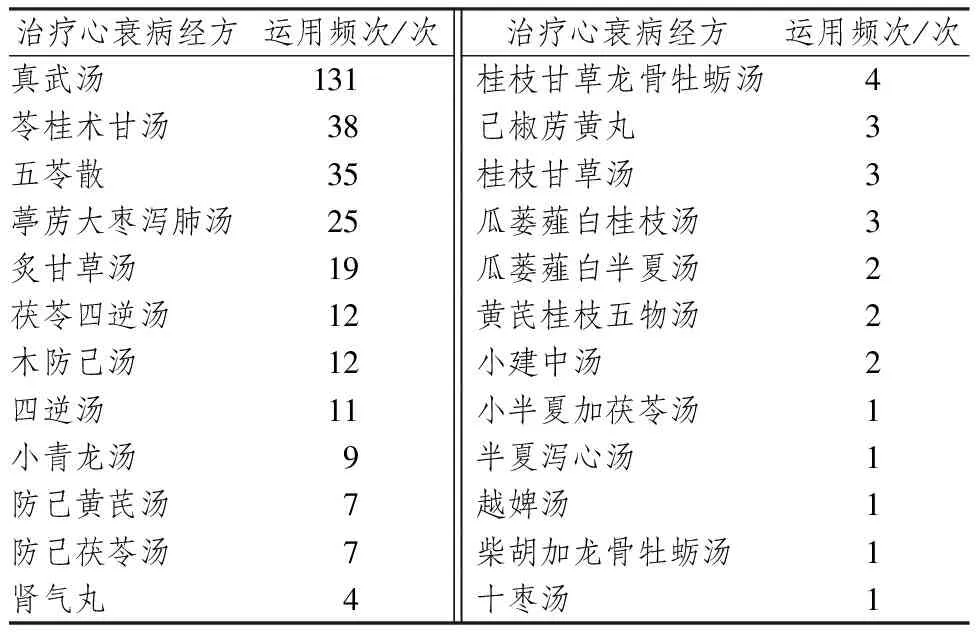

通过中国知网共检索到中医治疗心衰病的文献共3 813篇,以上述纳入及排除标准对文献进行筛选,最后得到符合标准的文献334篇。文献检索及筛选流程见图1。具体经方及其运用频次见表2。将表1与表2的经方进行综合,删除重复经方,最终得到“治疗心衰病的经方数据库”,共得到31首治疗心衰病的经方。

图1 文献筛选流程图

表2 文献检索治疗心衰病的经方运用频次

2.3 用药频次

将数据库中31首经方录入“中医传承辅助平台”中“方剂管理”系统中,使用平台中“频次统计”分析出共有中药43味,累计药物频次145次。频次由高向低排序,前10位的中药分别为桂枝、甘草、茯苓、大枣、生姜、人参、附子、防己、白术、半夏,见表3。

表3 《伤寒杂病论》治疗心衰病经方中用药频次前10位的中药

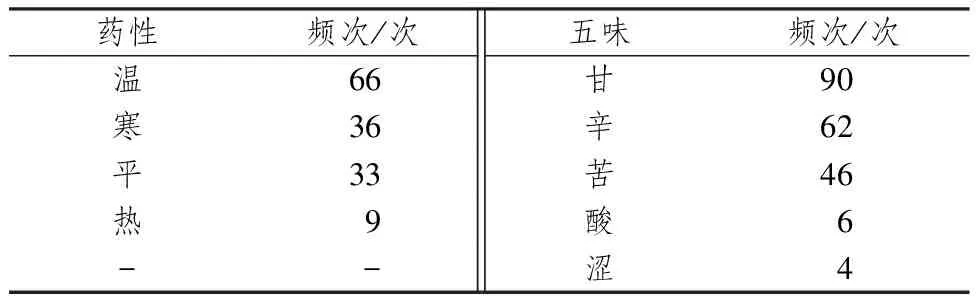

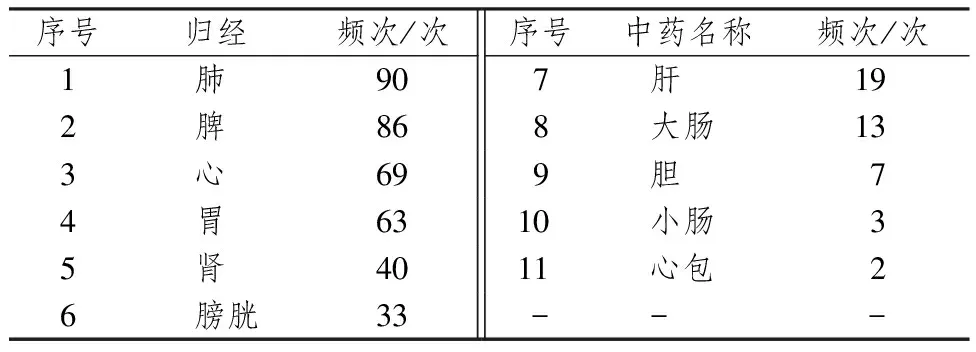

2.4 中药性味归经

分析结果显示:药性以温性药物最多(95次);药味以甘味(108次)、辛味(93次)为主;归经以肺经为主,其次为脾、心、胃、肾、膀胱经,见表4、表5。

表4 《伤寒杂病论》治疗心衰病经方中药物性味情况

表5 《伤寒杂病论》治疗心衰病经方中药物归经情况

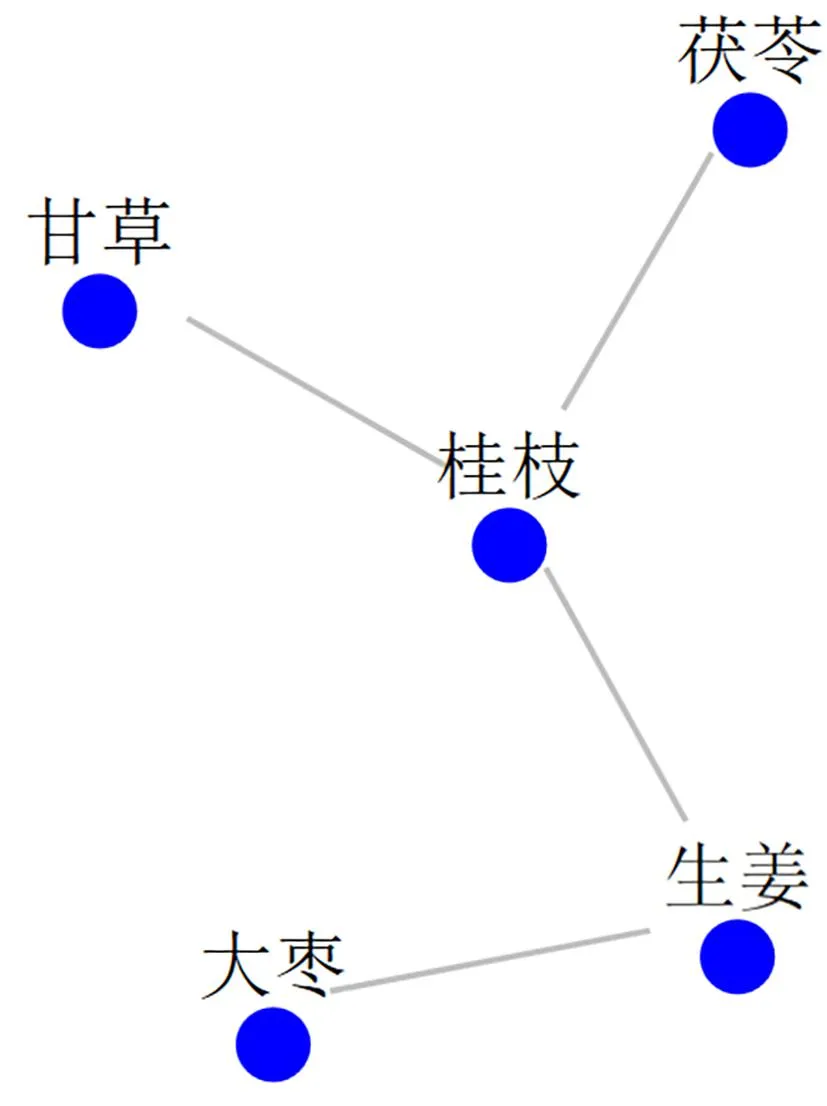

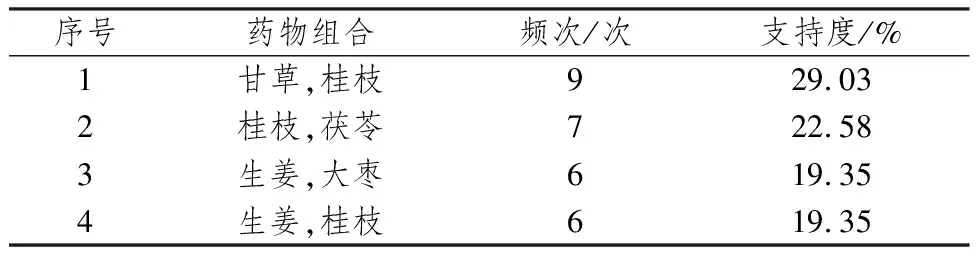

2.5 用药关联规则分析

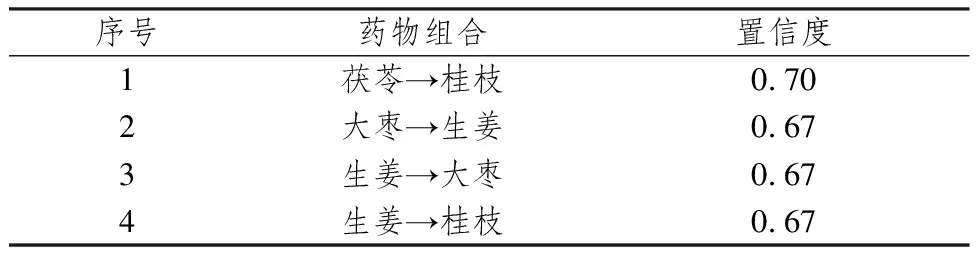

对纳入的31首经方进行关联规则分析,设置支持度为6(支持度表明药物组合在所选处方中出现的频次,本参数≤处方数,根据处方总数调整为6),置信度为0.6(当A药物出现,B药物出现的概率,根据调试最终设置为0.6),得到高频药对4对,每个药对的频次意味着含有该药对的处方个数,而相对应的支持度=(支持度个数/总处方数量)×100 %,结果见表6。通过网络拓扑图展示以上用药关联规则,见图2。再通过“规则分析”分析出现频次在6次及以上常用药对的关联规则,即当→左侧药物出现时,→右侧药物出现的概率[6],结果见表7。

图2 《伤寒杂病论》治疗心衰病经方中常用药物组合网络图

表6 《伤寒杂病论》治疗心衰病经方中出现频次≥6次的常用药对

表7 《伤寒杂病论》治疗心衰病经方中出现频次≥6次的常用药物组合间关联度分析

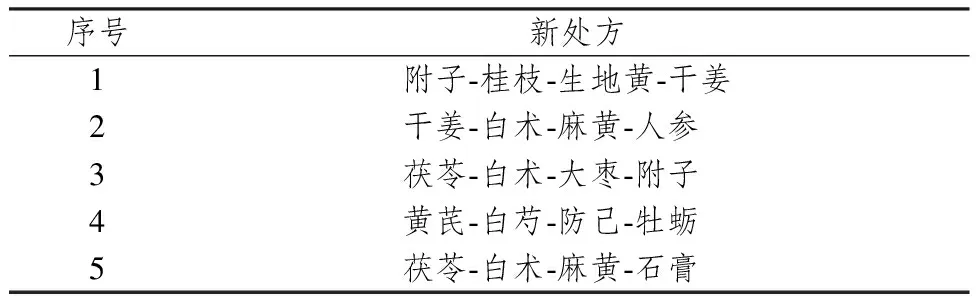

2.6 基于熵聚类分析的方剂组方规律分析

根据本研究处方数多次调试后将相关度设置为9、惩罚度设置为2,基于熵聚类分析得到5首新方药物组合,见表8,生成网络图见图3。

图3 基于熵聚类分析的《伤寒杂病论》治疗心衰病的新方药物网络图

表8 基于熵聚类分析的《伤寒杂病论》治疗心衰病的新方药物组合

3 讨论

现代中医大多认为心衰病的病机为本虚标实、虚实夹杂,本虚有气虚、阴虚及阳虚;标实主要为痰、瘀、水饮[7]。心衰病的病变初期以气虚为主,气虚则血瘀;后因气虚不复,瘀血日久,则气虚及阴;最终气虚及阳,或阴虚及阳,阳虚无以化气,则水饮内停,饮瘀互结[1]171。《伤寒杂病论》经方组方严谨,配伍巧妙,临证有效,在心衰病的治疗中发挥着重要作用[8]。国医大师严世芸以真武汤为基础方化裁为强心饮治疗慢性心衰,对提高心功能及改善生活质量具有很好的疗效[9]。国医大师唐祖宣根据病情将心衰患者辨证为心阳虚初证、心阳虚轻证、心阳虚重证、心阳虚危证等,分别以经方之苓桂术甘汤、桂枝甘草龙骨牡蛎汤、真武汤及茯苓四逆汤等为基础方加减化裁,临床疗效显著[10]。

本研究通过心衰病主证“悸”“喘”“肿”进行条文筛选得到25首经方,而通过文献检索“经方治疗心衰病”得到24首经方,其中文献检索所得的己椒苈黄丸、瓜蒌薤白桂枝汤、瓜蒌薤白半夏汤、黄芪桂枝五物汤、半夏泻心汤并未出现在条文筛选库中,上述经方均为“经方新用”。原文记载己椒苈黄丸“腹满,口舌干燥,此肠间有水气,己椒苈黄丸主之”,叙证简要,局限于“肠间有水气”,但似未能尽张仲景之意。“肠间”应为肠外间隙之三焦,水饮内停以致气机停滞,则腹满二便不利;而水饮停滞不化,津液不能上承,以致口舌干燥,故己椒苈黄丸用于水饮内停三焦之证[11]。瓜蒌薤白桂枝汤、瓜蒌薤白半夏汤具有通阳散结之功,用于胸阳不振、痰瘀交阻之胸痹证,而心衰病标实有痰浊血瘀交阻之病机。黄芪桂枝五物汤原文中为治疗血痹之方,用于营卫不和、气血痹阻之证,而心衰病为本虚标实,本于虚损,用黄芪配伍桂枝益气温阳,标实为痰瘀痹阻心脉,白芍配伍桂枝及大枣和血通脉[12]。原文中记载半夏泻心汤“但满而不痛者,此为痞,柴胡不中与之,宜半夏泻心汤”,具有清上温下、苦降辛开之功效,用于治疗气机升降不利、中焦痞塞所致痞证,而心衰病存在气滞血瘀、痰阻水停、阻塞中焦,故脾气不升、胃气不降,则心下痞[13]。综上,《伤寒杂病论》治疗心衰病的总原则不仅仅只是针对“悸”“喘”“肿”三个主证,重要的是抓住心衰病病机,辨证论治,体现“法无定法,贵在得法”的原则。

本研究通过对《伤寒杂病论》经方治疗心衰病的文献检索,共涉及24首经方。运用频次第一位为真武汤,频次为131次,第二位为苓桂术甘汤,频次为38次,第三位为五苓散,频次为35次。三者均为温阳化气之剂,在用药上均以甘温之品配伍淡渗之品,水饮运行代谢的过程虽然需要诸多脏腑参与,但水饮代谢形式单一,即为水转化为气,这一过程被称为“气化”,“气化”必须依靠体内的阳气温煦蒸腾,若阳气不足,则气化无力,水不能转化为气,停留在身体内成为饮邪[14]。三方中均有茯苓、白术,二者配伍能够燥土行水,以复运化水液之功。但临证之时又有所不同,真武汤以苓术配伍附子、生姜温阳扶火,主治太阳病误汗或素体阳虚导致的少阴里虚,温化水液失司,痰饮水湿之邪无所制约,泛溢体内之证。苓桂术甘汤以苓术配伍桂枝、甘草平冲降逆,主治伤寒邪解而饮发之证,饮停于中则满,逆于上则气冲而头眩,入于经则身振振而动摇[15]。五苓散以苓术配伍桂枝通阳化气,主治太阳表邪未解内传膀胱经腑,膀胱气化不利,水饮之邪停蓄下焦之证。此外,葶苈大枣泻肺汤运用频次为35次,功以泻肺利水、行气平喘;木防己汤运用频次为12次,功以行水散结,补虚清热[16-17]。茯苓四逆汤运用频次为12次,四逆汤运用频次为11次,均具有回阳救逆的功效[18]。综上,《伤寒杂病论》治疗心衰病的方药规律符合心衰病的病机特点,体现了“标本兼顾”。

本研究对“治疗心衰病的经方数据库”纳入的31首经方的遣方用药进行系统性归纳,药物频次在9次及以上的中药有5位,分别为桂枝、甘草、茯苓、大枣、生姜。第一位为桂枝,频次17次,桂枝作用有六“和营、通阳、利水、下气、行瘀、补中”,其能起少阴之气,得甘草化阴为阳;得生姜引阴阳相合;得附子引微阳而布满上下内外,助气血之流通;得白术引土气而金而水而木而火,实使五行之运化也[19]10。第二位为甘草,频次16次,《伤寒杂病论》用甘草方为120方,张仲景用甘草一为缓和桂姜附峻烈,如四逆汤中干姜、附子药性峻烈,和之以甘草,使之成为“有制之师”;二为取其补益之功,如苓桂术甘汤用甘草配伍白术健脾以崇土制水[20]192。第三位为茯苓,频次10次,《神农本草经》记载茯苓功效为“主胸胁逆气,忧恚,惊邪恐悸,心下结痛,寒热烦满,咳逆,口焦舌干,利小便”,其为淡渗之品,可化太阳之气,行太阴之湿,得桂术宣化膀胱,上开胃口,沤渎之壅塞可行,内通而外达;得姜附使中下温暖,而脏腑调和[21]。第四位为大枣,频次9次,《神农本草经》记载大枣功效为“主心腹邪气,安中养脾,助十二经,平胃气,通九窍,补少气,少津液,身中不足,大惊,四肢重,和百药”,纵观治疗心衰病之经方,可见大枣的功效以补与和居多,炙甘草汤用大枣三十枚重在补之,越婢汤用大枣十五枚重在和之,防己黄芪汤用大枣一枚则补和兼施,而在葶苈大枣泻肺汤及十枣汤中大枣则发挥培土制水及缓和峻烈之功[22]。第五位为生姜,频次9次,其通心脾,使火土相运;助火生土,土燥而湿流,湿降而膀胱之气化乃宣;得桂附水火协和,上下相应;得甘草保卫脾土,引火归土,开阖气机;得白术中宫乃固,四旁可安,得人参益精气而化源充足[19]3。同时,研究发现用药情况中药性以温为主,包括辛温之桂枝、生姜,甘温之甘草、大枣、人参,苦温之半夏、白术;药味以辛甘为主。温以复阳,通血脉,散阴邪,化饮邪且不躁热伤阴;而辛甘者发散为阳,温通阳气。通过对用药情况的总结,发现《伤寒杂病论》治疗心衰病以温阳化饮、健脾利水为主,同样体现了“标本兼顾”。

本研究的归纳结果发现药物归经以肺、脾、心、胃、肾、膀胱、肝经为主。虽然心衰病的病位在心,但水饮、瘀血作为心衰病的重要病理产物,其形成与肺、脾、胃、肾、膀胱、肝等脏腑密切相关。肺气亏虚,宣发肃降失调,不能行水,导致水饮积聚;脾胃为后天之本,脾胃亏虚,不能运化水液,痰饮内聚;肾为先天之本,肾阳为一身阳气之根本,肾阳不足,则不能主水,无法气化水液,水饮内停;膀胱气化无力,则小便不利,蓄水成饮;肝失疏泄,则气机不畅,经脉不利,以致瘀血。因此,治疗心衰病应兼顾多脏腑,体现“整体观”,治以行气利水化瘀,通调全身水道,对于改善心衰病至关重要。

通过药物关联规则分析则可挖掘《伤寒杂病论》经方治疗心衰病常用的药对组合。药对为经方组成的最基本结构,体现了药物之间相辅、相佐、增效、减毒等关系[23]。使用频次第一位的药对为甘草-桂枝,频次9次,甘草与桂枝配伍,辛甘化阳,温通阳气,阳气得复,则气化有力;且甘草可缓和桂枝峻烈之性,二者既相须为用,又相畏制约,为张仲景温通阳气常用药对[20]193。第二位为桂枝-茯苓,频次7次,桂枝温阳化气,茯苓淡以利水渗湿,甘以健脾培土,其利而不猛,补而不峻,治生湿之源,因水湿为阴翳之邪,赖以阳气温煦气化,故茯苓助桂枝气化,桂枝助茯苓行水,二者相须为用,为张仲景温阳化饮常用药对[24]。第三位为生姜-大枣,频次6次,大枣甘温补益,得生姜之辛通,可防其甘缓之过;生姜辛温温通,得大枣之甘守,可缓和其辛散之性;二者相须为用,一气一血,一散一补,可行温经通脉之力[25]。第四位为生姜-桂枝,频次6次,张仲景多用生姜配伍桂枝以行辛散温通之力,桂枝辛温入心助阳,生姜辛温宣散,走而不守,两药配伍有相辅相成之妙。通过网络图展示,发现常用药物组合为桂枝、茯苓、生姜、大枣、甘草。诸药合用,共奏温阳化饮、健脾利水之功。

通过无监督熵聚类分析的组方规律分析,得到5首新方药物组合。无监督熵聚类算法是一种模式发现算法,适用于具有离散性、多维性特点的中医药数据,这种算法可反映数据的情况,聚算得到的组合内元素的相关性大,为最优组合,这些组合为新处方的筛选奠定了基础[26]。因此,中医传承辅助平台可有效利用方药规律挖掘新处方,具有重要的临床价值[27]。处方1为附子-桂枝-生地黄-干姜;处方2为干姜-白术-麻黄-人参;处方3为茯苓-白术-大枣-附子;处方4为黄芪-白芍-防己-牡蛎以行补气活血之功;处方5为茯苓-白术-麻黄-石膏。通过对新处方的治疗功效总结,5首新处方总体治则为温阳、补气、滋阴以治本,化饮、行气、活血以治标,符合心衰病的本虚标实,虚实夹杂的病机特点。

本文通过筛选及文献检索建立《伤寒杂病论》治疗心衰病的经方数据库,归纳文献检索中经方运用频次,同时借助“中医传承辅助平台”统计软件进行分析,探析经方治疗心衰病的常用药物、药物属性特点及常用药对,最终展现出《伤寒杂病论》治疗心衰病的方药规律符合心衰病的病机特点,体现了“法无定法,贵在得法”“标本兼顾”及“整体观”,可作为中医药治疗心衰病的重要指导思想。再通过无监督熵聚类的组方规律分析得出5首新处方,提炼具有代表性的处方,可更好地指导临床用药及为新药开发提供一定的依据,但心衰病的具体用药仍需临床辨证。