泽漆汤中紫参的基原考证*

郭柏村,李子颢,张 业

(河南中医药大学中医学院,郑州 450046)

泽漆汤见于《金匮要略·肺痿肺痈咳嗽上气》“半夏半升,紫参五两,泽漆三斤,以东流水五斗,煮取一斗五升,生姜五两,白前五两,甘草,黄芩,人参,桂枝各三两。右九味,咀,内泽漆汁中,煮取五升。温服五合,至夜尽”。全方功善逐水通阳、消痰散结、健脾扶正、清化郁热,是寒热并用、攻补兼施之剂,后世多用于治疗各类咳嗽[1],现有用治慢性支气管炎、慢性肺炎、支气管扩张、肺癌、转移性肺肿瘤、恶性胸腔积液等病的相关研究[2-4],临床前景较好,但多以参类中药配伍紫草、紫菀合称“紫参”[5-7],或以蓼科拳参、草血竭代替方中紫参[8-9],文献依据不足,尚未能以经方原方应用于临床,阻碍原方进一步开发运用。故本文基于文献研究,通过医经及历代本草方书、医籍、地方植物志等文献,按照历史演变及产地变迁的脉络,试从功效主治及植物性状两方面对泽漆汤所用紫参进行考证,旨在为传承和发展张仲景经方提供文献依据。

1 历代泽漆汤方义及所用紫参观点回顾

明末清初喻昌、张璐认为泽漆破血,配伍诸药开痰下气、清热和荣,用治里邪在荣、血结痰气。魏念庭以泽漆破瘀清热利水降气,全方开、泄、润、散、补共用,用治寒邪伤肺,化热耗津,瘀痰成痈,稍从急治。徐彬认为泽漆下水破血,佐以开结保肺行阳散邪,又法取小柴胡和解膈气。《医宗金鉴》载泽漆功专消痰行水,桂枝行阳气以导寒水,佐以辛散苦泄补脾顺肺,全方用治脾衰肺逆之证。黄元御认为,泽漆汤决瘀而泄水、清金而破壅、疏木而泄火、降逆而驱浊、补中而培土,用治水邪上泛、相火壅阻。陈元犀认为泽漆滋肾阴以镇水逆,姜桂调荣卫以运阳气并能行饮,参草奠中土以杜水泛滥。近年代以来,黄竹斋认为,泽漆汤是小柴胡汤类方,用治水停上焦,脾衰不能节制,肺逆失于通调之证。金寿山认为,泽漆功能利水消痰,紫参功能活血散坚,都是攻破之品,参以人参扶正,攻补兼施。全国名老中医聂惠民认为,泽漆汤是逐水降气、止咳平喘之剂。

近代学者对紫参考证散乱,未能得出共识,较少兼顾历史和产地变迁,故2020年《中华人民共和国药典》不予收录。叶橘泉[10]认为,紫参是百合科王孙属植物蚤休,也是拳参的近缘植物。觉铨[11]认为,从紫参异名的演变过程来看,紫参即中药草河车、重楼,涉及蓼科蓼属和百合科重楼属。陈修源[12]认为《金匮要略》中紫参汤所用当指王孙。郝近大等[13]认为《神农本草经》中紫参基原为蓼科植物拳参,小红参在云南、石见穿在江苏均有紫参异名。陈重明等[14]认为《神农本草经》所载紫参乃百合科重楼属植物,而近现代紫参原植物包括唇形科及蓼科。

综上述,历代医家对泽漆汤核心方义的观点趋于逐水通瘀、消痰散结,但对组方紫参为何向来众说纷纭。笔者通过复习相关文献,认为泽漆汤中所用紫参为现代中药珠芽蓼,其植物来源为蓼科植物珠芽蓼Bistortavivipara。

2 从产地及性状考证

紫参最早见于《神农本草经》,“紫参味苦,辛寒。主心腹积聚,寒热邪气,通九窍,利大小便。一名牡蒙,生山谷”[15]。根据东汉至唐代文献,仅能判断出紫参为陕甘鲁地区蓼科植物。魏晋《吴普本草》载紫参“生河西山谷,或宛句商山。圆聚生,根黄赤有文,皮黑中紫,五月华紫赤,实黑,大如豆”[16],首次记载紫参产地及性状,但描述过于简略,未能依此判断紫参植物来源。南朝《名医别录》载“生河西及宛朐”[17],《本草经集注》载“生河西及宛朐山谷”,缺乏紫参性状的记载。唐代《新修本草辑复本》载紫参“生河西及宛朐山谷……紫参,叶似羊蹄,紫花青穗,皮紫黑,肉红白,肉浅皮深”[18]225,此时对紫参的记载颇具蓼科植物特征[19]。“河西”“宛句”及“宛朐”为本时期紫参产地,据考证,河西地处黄河以西,相当于今陕西、甘肃一带[20],宛句即冤句、冤朐,位于今山东菏泽西南[21]。

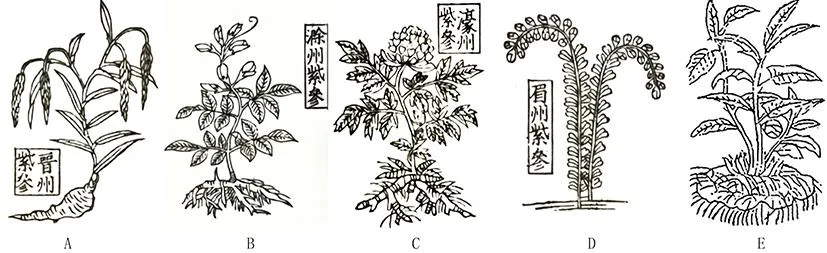

宋代本草侧重紫参性状描述,出现相关植物图例。《本草图经》载“紫参生河西及冤句山谷,今河中解、晋、齐及淮、蜀州郡皆有之。苗长一二尺;根淡紫色如地黄状;茎青而细,叶亦青,似槐叶,亦有似羊蹄者;五月开花,白色似葱花,亦有红紫而似水荭者;根皮紫黑,肉红白色,肉浅而皮深”[22]188-189,开始出现不同品种的紫参,并附有晋、滁、濠、眉四州紫参及拳参图例,分别见图1(A、B、C、D、E)。据考,宋代晋州地处今山西西南部,相当于今山西省临汾市[23],滁州、濠州位于今安徽省境内[24],眉州位于今四川省内[25]。《证类本草》系北宋唐慎微合《嘉祐本草》《本草图经》,并扩充调整编成[26],两书有关紫参内容相差无几。

图1 《本草图经》中紫参、拳参图例

有研究认为晋州紫参系蓼科水蓼Persicariahydropiper[14]。与《西安植物志》《甘肃植物志》《中国高等植物图鉴》中水蓼对比可知两者根部差异较大,而与蓼科酸模叶蓼Persicarialapathifolia、珠芽蓼Bistortavivipara及草血竭Bistortapaleacea在根茎叶花等方面相似度更高,从叶柄对比更符合珠芽蓼性状。据图例,滁州紫参与《安徽植物志》中唇形科鼠尾草属植物丹参Salviamiltiorrhiza极具吻合之处;濠州紫参具有较为明显的《安徽植物志》中芍药属植物及《中国植物志》中毛茛科芍药属植物相关特征,且与牡丹Paeoniasuffruticosa相似程度更高。丹参和牡丹基原历代争议较小,二者采收、炮制、入药部位等考证较为完善[27-28],不应作为紫参的植物来源,三者相混应是古籍图例记载失真所致。

《本草图经》载拳参“生淄州田野。叶如羊蹄,根似海虾,黑色”[22]646。淄州即今山东中部地区[29],与《山东植物志》所载蓼科植物拳蓼Bistortaofficinalis性状对比可知,两者吻合度极高。淄州与宛朐地理位置相近,结合文献所附图例以及前代描述,可知唐代以前冤朐紫参,即山东地区紫参应为淄州拳参,并以蓼科植物拳蓼作为植物来源。以上紫参与相似植物性状详细对比见表1。

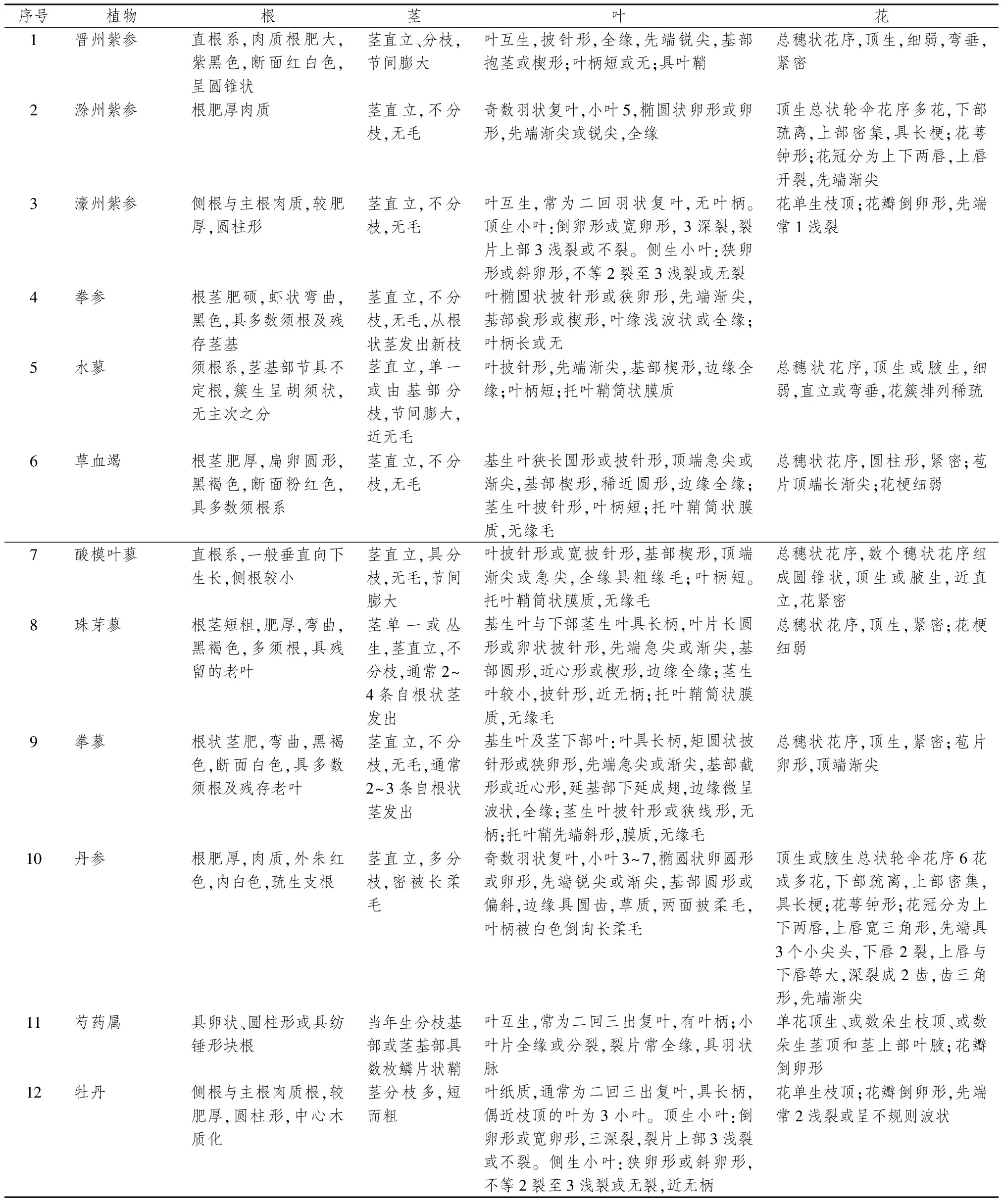

表1 《本草图经》紫参与相似植物性状详细对比表

眉州紫参形态特征为叶近生,一回羽状复叶,小羽片数对,小羽片倒卵形,先端圆钝,基部楔形,具备明显的石松亚门蕨类特征,与《四川植物志》中陵齿蕨科陵齿蕨属[30]191-194(名称已修订为鳞始蕨属Lindsaea)、铁线蕨科铁线蕨属Adiantum[30]290-299、铁角蕨科铁角蕨属Asplenium[30]346-353,367-370部分植物具有较高相似度。本草“参”类命名特指根茎肥厚或粗壮的植物[31],与蕨类差异较大,故《本草图经》中眉州紫参非泽漆汤所用。

明清时期本草文献总结前代论述,并扩展紫参应用,而对紫参药物属性并无开创性成果。明代《本草纲目》集前代本草研究之大成,所载紫参药性仍沿袭前代,未进一步发挥[9]。清代多借其他药物描绘紫参性状,如《本草易读》载“紫参……亦有红紫而似水荭者……状如小紫草”[32],《本经逢原》载“紫参……高三五寸,逐层起台,开紫花者是也”[33],《本草述钩元》载“皮色红紫,肉带红白”[34],《本草便读》载“色紫形似丹参”[35],《植物名实图考》载“其如水荭者……花乃类丹参辈。如葱花者……实似水芹、蛇床等,叶比槐叶尖长”[36],此描述易导致药物间的冒名顶替,如《本草易读》载“紫参……近时多以此伪蚤休,不可不知”[32]。我国20世纪同样曾长期使用紫参作为蚤休的药材来源[11]。

蚤休最早见于《神农本草经》,《新修本草辑复本》载“叶似王孙”[18]231,《本草图经》载“苗叶似王孙”[22]283-284,《证类本草》载“苗似王孙……根似紫参”[37]328,因王孙、紫参共有牡蒙之名,故紫参极易充为蚤休。蚤休异名众多,《新修本草辑复本》从形态命名蚤休异名重楼,至《本草图经》从花被形态命名为金线重楼,《本草蒙筌》增录“重楼金线”。蚤休“草河车”一名最初见于《本草图经》,时称“紫河车”,因北宋流行道教内丹,认为蚤休犹舟车将血脉毒物运出体外而名“河车”,“紫”乃根皮色紫之意,至明代《本经逢原》,为与人胎盘之“紫河车”相区分而改为“草紫河车”,同时代的《医灯续焰》以“紫河车草”命名[38],至清代《植物名实图考》统称蚤休为“草河车”,紫参因误充为蚤休而曾得名草河车。但蚤休基原为百合科植物重楼的干躁根茎,我国有多达20余种重楼属植物[39],与紫参有所分别。

近代《中药大辞典》《全国中草药汇编》《浙江药用植物志》《中药临床手册》等提出紫参基原为石见穿的观点。石见穿始见于《本草纲目》“有名未用”项,于《植物名实图考》有紫参异名,于《全国中草药新医疗法展览会资料选编》有石打穿异名。石见穿基原系唇形科植物华鼠尾草Salviachinensis,为一年生草本植物,须根,全草入药,不具传统意义上参类药物特征[13],且善治肝炎、胃炎、癌症和妇科疾病,与紫参差异显著[40]。石打穿始载于《本草纲目拾遗》,谢宗万[41]认为此处石打穿为蔷薇科植物龙芽草Agrimoniapilosa。赵宏阳等[42]考订认为石打穿古名狼牙草,今名仙鹤草,《神农本草经》“牙子”、《金匮要略》狼牙汤所用狼牙即为此药,同样非泽漆汤所用紫参。

综上述,从产地及性状考证可知,泽漆汤所用紫参最早见于《神农本草经》。唐以前本草著作对紫参形态记载过简而无法确定其来源,至《新修本草》仅能判断为蓼科蓼属植物及山西、甘肃、山东产地。宋代《本草图经》增设相关图例,方能确定晋州紫参为珠芽蓼Bistortavivipara,或酸模叶蓼Persicarialapathifolia、草血竭Bistortapaleacea,淄州拳参(即冤句紫参)为拳蓼Bistortaofficinalis。此外,《本草图经》载滁州紫参基原为丹参Salviamiltiorrhiza、濠州紫参基原为牡丹Paeoniasuffruticosa、眉州紫参基原为蕨类。清代对紫参性状的记载易产生顶替现象,故蚤休(百合科植物重楼)、石见穿(唇形科植物华鼠尾草)均有作为紫参基原供应药材市场的历史。但因重楼、华鼠尾草、丹参及牡丹另为他药,蕨类明显不具有参药特征,故《神农本草经》所载紫参植物来源大致为蓼科植物珠芽蓼Bistortavivipara、拳蓼Bistortaofficinalis、酸模叶蓼Persicarialapathifolia及草血竭Bistortapaleacea

3 从功效及药性考证

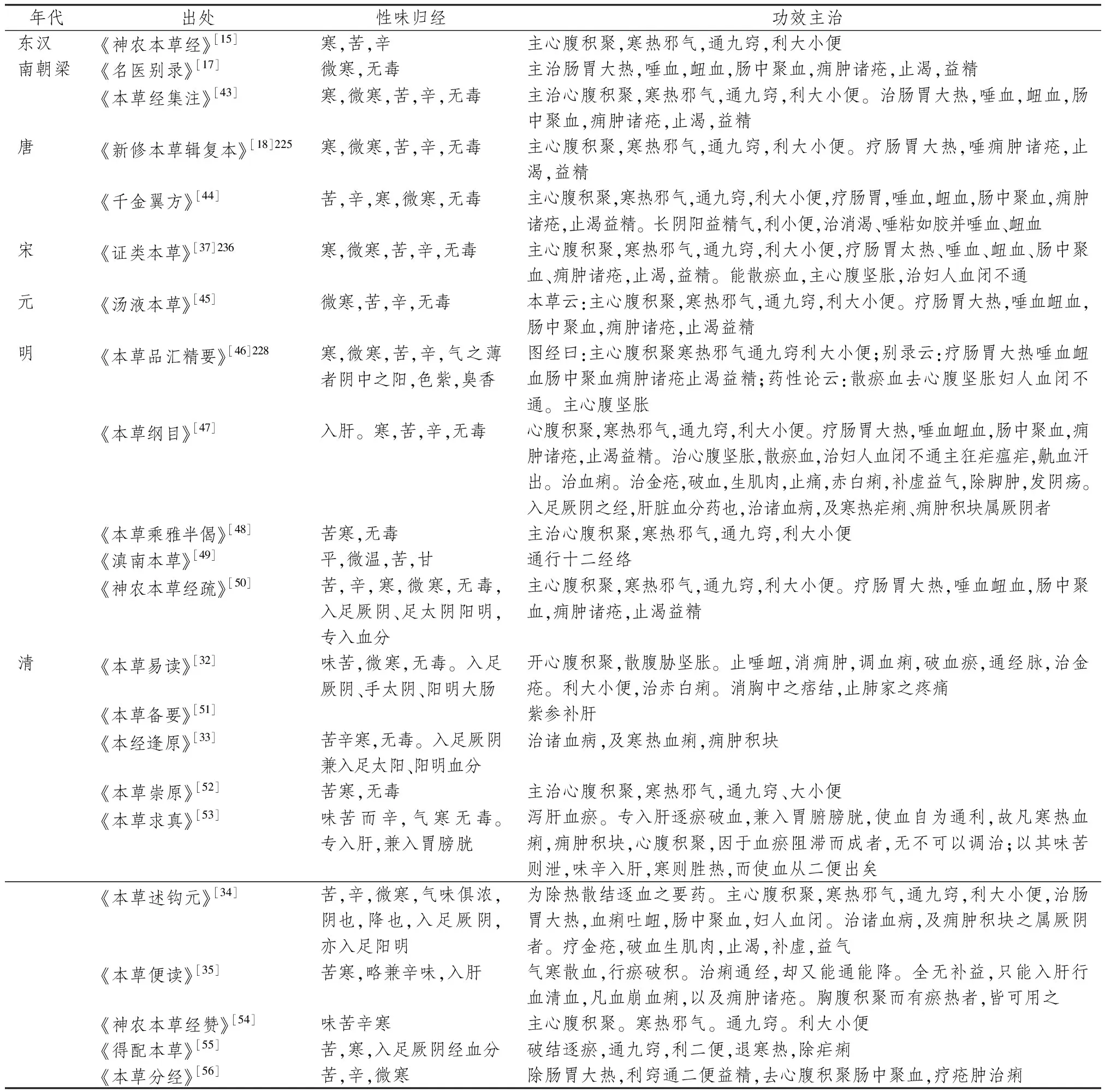

《金匮要略》泽漆汤中紫参功善攻积活血化瘀,与《神农本草经》中紫参功效一致。唐代孙思邈用紫参论治消渴、宋代《证类本草》及元代《本草品汇精要》用紫参论治“妇人血闭不通”,均扩展了紫参主治范围。清代康熙年间《本草备要》言紫参补肝,而光绪年间《本草便读》载紫参“全无补益,只能入肝行血清血”,两处记载互相矛盾,结合前代论述来看,紫参补肝之说有待商榷。药性方面,《神农本草经》载“味苦,辛,寒”,《名医别录》载“微寒,无毒”,此后历代本草著作对紫参药性的记载基本一致,为“寒,微寒,苦,辛,无毒”。明代《滇南本草》载紫参“平,微温,苦,甘”“通行十二经络”,与以往本草著作所载悬殊,恐另为他药。历代紫参药性及功效主治记载详见表2。

表2 历代紫参药性及功效主治表

宋代《本草图经》载拳参“彼土人捣末,淋炸肿气”[22]646,明代《本草品汇精要》载拳参“捣末淋炸,消肿气”[46]860,与紫参功效相近,此后未再记载拳参,直到近代《中国药学大辞典》收录[57]。黄璐琦院士团队考证认为中药拳参基原为拳蓼Bistortaofficinalis,其功效为“清热解毒、凉血止血、消痈散结、止泻治痢、镇惊息风”[58]。珠芽蓼药性及功效在于“味苦涩,清热止泻,行血化瘀”[59],可见拳参和珠芽蓼在清热、止泻方面功效一致,但在治血方面珠芽蓼更倾向于行血化瘀。

泽漆汤证病机可由浅入深概括为三个阶段,邪气初起,侵犯肺卫,肺失宣肃,进而邪郁化热,痰挟瘀血,再进一步则由实转虚,可见肺脾气虚,水饮内停[60]。而泽漆汤核心方义在于“逐水通瘀、消痰散结”,方中紫参需擅攻积活血化瘀,故考证认为泽漆汤中紫参基原可能为蓼科蓼属植物珠芽蓼Bistortavivipara。

此外,现代中药学认为,酸模叶蓼性温,味辛、苦,功善除湿化滞、杀虫解毒、活血,用治疮毒湿疹、痢疾肠炎、瘰疬结核等,外用治疗虫蛇叮咬[61-62];草血竭功善散血止血、下气止痛、收敛止泻,用治菌痢、慢性胃炎、胃十二指肠溃疡等[63-64]。二者因治疗泄泻、痢疾等病时可与紫参相替代而易发生混淆。

4 结语

综上所述,经考证认为《金匮要略》泽漆汤中所用紫参基原应为蓼科蓼属植物珠芽蓼Bistortavivipara,产地大致位于今山西省临汾市一带,传统本草将其性味总结为“寒,微寒,苦,辛,无毒”。紫参功善清热止泻、行血化瘀,在泽漆汤中用作臣药,功善清化郁热、行散瘀血,与诸药配伍,共奏逐邪安正之效。