基于Citespace分析中医翻译研究的现状与趋势*

刘萍萍,厍 宇,李海英

(1.上海中医药大学外语教学中心,上海 201203;2.中华中医药学会,北京 100029;3.上海中医药大学科技人文研究院,上海 201203)

中医翻译是中医药文化对外传播和推广的重要媒介,对中医药的国际化起着至关重要的作用。随着中医药走向世界的步伐日益加快,国内从事中医翻译和研究的学者也日益增多,也越来越重视研究视角的多元化、研究范围的拓展以及翻译活动的丰富[1]。了解中医翻译研究的现状、研究的主要内容、未来的发展趋势、存在的问题及其解决方法,对促进中医翻译研究的持续发展和中医药国际化传播具有重要的作用。研究数据来源于CNKI和维普数据库,利用Citespace 6.2.R2软件为研究工具,对我国中医翻译研究文献进行可视化分析。通过梳理和分析国内中医翻译研究的现状及热点,发现存在的问题,为后期中医翻译研究的发展方向和思路提供参考,助力中医药在海外的进一步传播。

1 资料与方法

1.1 文献来源

本研究以中国知网(CNKI)和维普数据库为数据来源,研究对象为中医翻译学术研究。为保证数据的准确性和丰富性,采用高级检索,主题词为:中医翻译;中医and 翻译;中医英译;中医and英译;中医外译;中医and外译。将以上主题词分别输入CNKI和维普数据库,进行多轮检索。检索时间范围设定为2003年1月1日—2022年12月31日。

1.2 文献纳入标准

纳入中医翻译相关学术研究文献,文献类型为期刊论文。

1.3 文献排除标准

排除重复收录的文献、综述类文献、会议文献、不符合学术论文规范的文献等。

1.4 文献数据规范化处理

1.4.1 研究机构名称规范化 对研究机构名称统一规范化处理,将曾用名调整为现用名,例如将“上海中医学院”规范为“上海中医药大学”;将简称规范为全称,例如将“上海中医药大学外语中心”规范为“上海中医药大学外语教学中心”。

1.4.2 关键词规范化 对关键词表述统一规范化处理。例如将《内经》《黄帝内经·素问》《素问》等统一处理为《黄帝内经》;将“四字格术语”“中医药术语”“名词术语”等处理为“术语”;将“英译”“中医英译”“翻译”等统一为“中医翻译”。

1.4.3 期刊名称规范化 对来源期刊名称进行规范化处理,统一调整为现用名。例如将“中医药学刊”规范为“中华中医药学刊”,将“辽宁中医学院学报”规范为“辽宁中医药大学学报”。

1.5 数据处理与分析

将检索到的8 480篇文献题录导入Note Express文献管理软件,运用该软件的去重功能,得到题录2 543条。再根据以上纳入与排除标准、数据规范化处理方法,对文献条目进行人工数据清洗,保留有效文献题录1 973条。以refworks-Citespace文献类型格式导出题录信息(题目、作者、来源、关键词、摘要),启动Citespace 6.2.R2对文献进行研究机构和作者合作网络、来源期刊以及关键词的共现、突现等内容分析,并绘制中医翻译研究领域相关知识图谱与图表。

2 结果

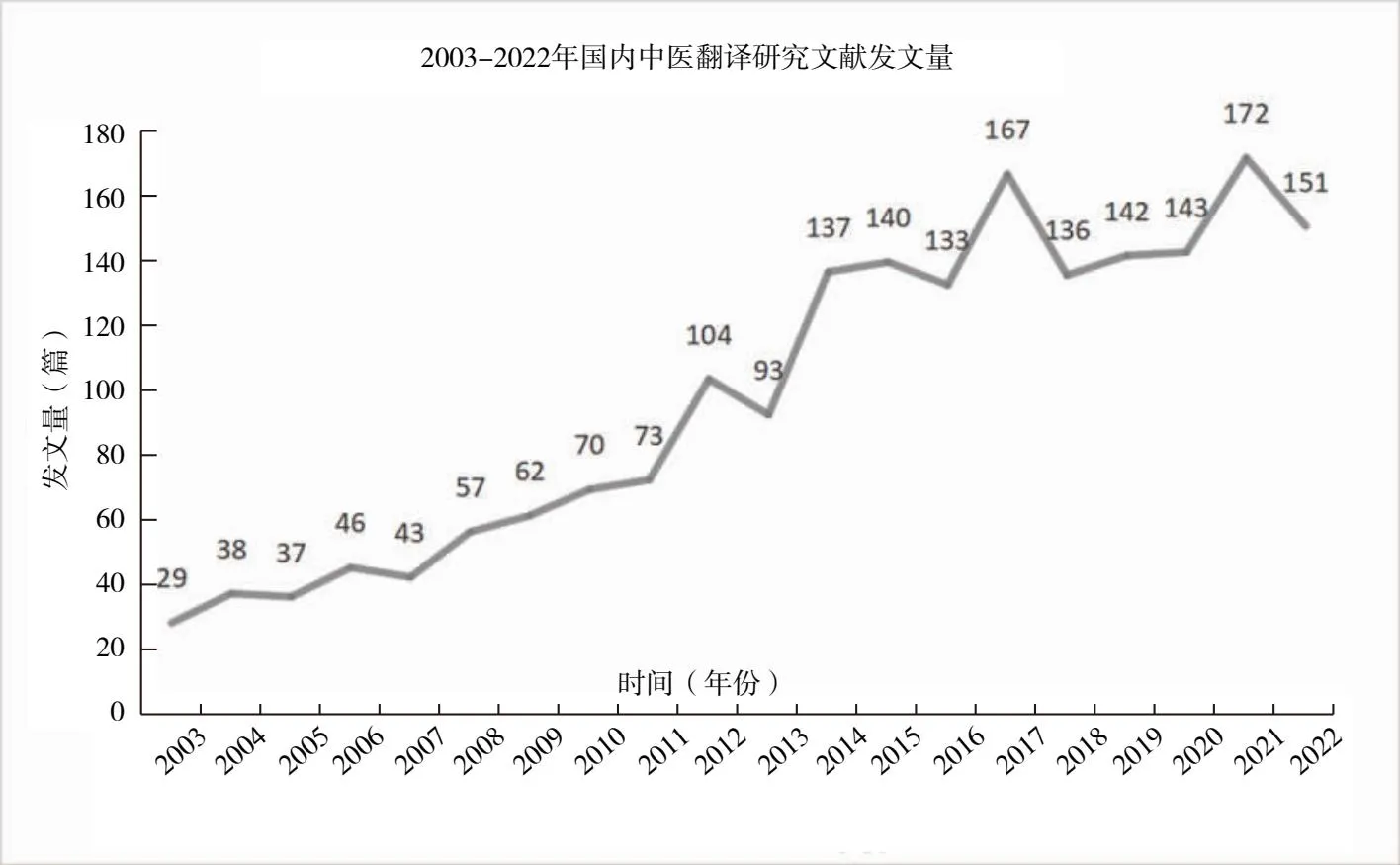

2.1 发文量与发文时间

文献发表年度和数量折线图显示,近20年国内中医翻译研究文献发文量呈波动上升趋势,见图1,年平均载文量99篇。自2012年以来,发文量明显上升,除2013年略有减少以外,年载文量均维持在100篇以上。近10年发文量约占文献总数的72%,发文最高峰在2021年(172篇),次高峰是2017年(167篇),呈现出两个明显的增长点。

图1 2003—2022年国内中医翻译研究文献发文量

2012年,国家中医药管理局发布了《中医药事业发展“十二五”规划》,明确了中医药领域的重点任务、规定了中医药对外交流与合作以及中医药服务贸易发展等重点工作[2]。为未来五年中医药的发展和创新提供了政策支持,成为助力国内中医翻译研究的巨大推动力。2017年成为推动《中医药法》和《中医药发展战略规划纲要(2016—2030)》全面落实的重要一年,也是实施“十三五”规划的关键之年。2017年中医药的振兴发展深化了中医药的国际交流与合作,促进了中医药的海外发展。2021年新冠疫情暴发期间,中医药文化逆势突围,再次赢得了全球的重视,增强了国内学者对中医翻译的研究兴趣。在政策东风和国内环境的刺激下,上述2个高峰期涌现大量科研成果,极大地丰富了国内中医翻译学术研究。

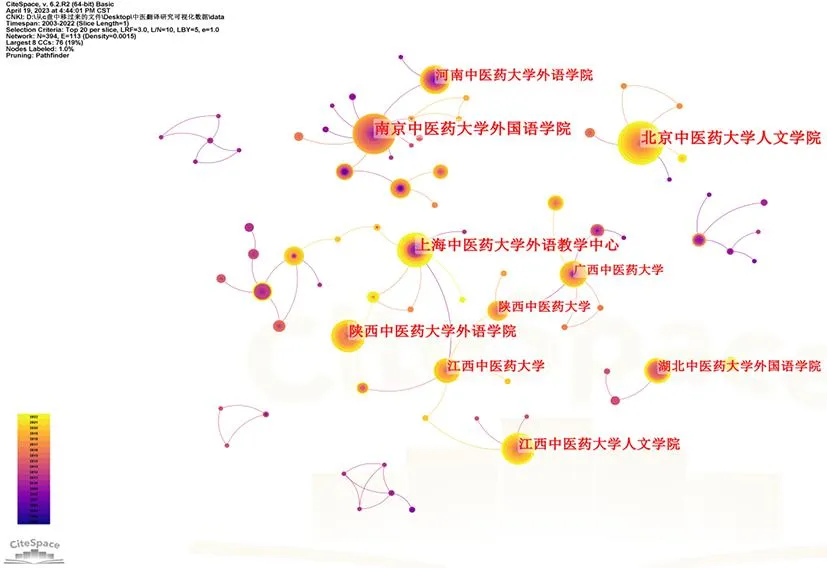

2.2 研究机构

研究机构合作共现图谱有助于考察研究机构在某一研究领域的研究产能和研究机构间的合作关系[3]。机构合作图谱如图2所示,其中N=394,E=113,Density=0.0015,表示共有394所机构,合作关系有113次。图2显示,机构之间近年来交流越来越少,合作研究多见于早期。成果颇丰的研究机构彼此之间合作不够密切。说明虽然形成了一定的中医翻译研究团队,研究机构相对专业,但机构之间缺乏合作,跨学科、跨地域、跨机构的研究力度不足。另外,发文量排名前5的机构是北京中医药大学(155篇),南京中医药大学(154篇),陕西中医药大学(130篇),上海中医药大学(128篇),江西中医药大学(117篇)。其中做出突出贡献的机构主要是人文学院、外语学院等二级单位。可见该领域研究力量较为集中,研究环境良好。但同时也说明,中医翻译研究集中分布于中医药高等院校,多见于内部的交流与合作,其他院校参与力度不足。

注:图中圆形节点和名称字体大小与发文量成正比;线条指机构之间的合作关系,其粗细程度与研究机构间的合作强度呈正相关;节点冷色到暖色的过渡代表机构首次发文时间由早到晚。连线颜色冷色到暖色的逐渐过渡代表机构合作时间由早到晚。图2 2003—2022年国内中医翻译研究机构合作共现图谱

2.3 来源期刊

研究显示,2003—2022年,1 973篇中医翻译学术研究文献发表在445种杂志上,主要分为4类期刊:1)中医药类期刊(包括高校学报),如《中国中西医结合杂志》《环球中医药》《上海中医药大学学报》等,载文1 311篇(66.4%)。其中高校学报载文434篇(21.9%);2)语言学或翻译类期刊,如《海外英语》《中国科技翻译》等,刊载论文302篇(15.3%);3)科学教育类期刊,如《科技视界》《教育教学论坛》等,刊载论文163篇(8.26%);4)其他期刊,例如《现代交际》《才智》等,刊载论文197篇(9.98%)。载文期刊类型逐渐多样化,可见中医翻译研究受到越来越多期刊的关注。1 973篇文献中,核心期刊(包括科技核心)论文仅占41.3% (815篇);核心期刊中,中医药类期刊载文占比74.9%。另外,文献刊载量排名前10位的期刊载文量为692篇,占文献总量的35.07%,详见表1。除了《海外英语》和《中国科技术语》外,均为中医药类期刊。以上数据表明:中医翻译研究论文的质量或核心期刊对其关注度有待提高;中医翻译作为一个中医药学与翻译学的交叉研究领域,论文局限于中医药类期刊,尚未融入我国语言学和翻译学研究中。另外,研究发现,发表在语言学或翻译学类期刊的文献中,仅21.9%集中刊载在《中国翻译》和《中国科技翻译》等翻译学类期刊,可见中医翻译尚未得到翻译界的足够重视。

表1 国内中医翻译研究载文量前10位期刊(2003—2022年)

2.4 作者分析

对文献作者进行合作网络分析,生成图谱。图中N=392,E=256 Density=0.003 3,这表明纳入图谱的作者共有392位,合作关系有256个,作者之间联系的紧密程度为0.003 3,见图3。图谱显示作者之间联系不够紧密,高影响力以及高产作者之间缺乏交流与合作。发文量排名前10的作者详见表2。图表显示,发文量排名前10的作者基本属于中医药大学的人文学院以及外国语学院,可见此类二级单位已然成为高产作者的主阵地。

注:图中圆形节点和作者姓名大小与发文量成正比;线条指作者之间的合作关系,其粗细程度与作者之间的合作强度呈正相关关系;节点冷色到暖色的过渡代表作者首次发文时间由早到晚。连线颜色冷色到暖色的逐渐过渡代表作者合作时间由早到晚。图3 2003—2022年国内中医翻译研究作者合作共现图谱

根据普赖斯定律计算核心作者,即在同一主题中,半数的论文为一群高生产能力作者所撰,这一作者集合的数量上约等于全部作者总数的平方根[4]。核心作者最低发文量Mp=0.749√Nmax (Nmax为最高产作者的发文量),根据图谱得出姚欣为最高产作者,Nmax=32,计算出Mp=4.23≈4,因此核心作者最低发文量为4篇文献。经统计,核心作者共有103位,占比26.3%,累计发文量为904篇,占比45.8%,不符合普赖斯定律标准(>50%)。这说明国内中医翻译研究领域的核心作者队伍虽已初具规模,但是核心作者群尚未形成。

2.5 关键词分析

2.5.1 关键词共现 关键词是作者对论文内容的高度概括和凝练,因此对文章频次高的关键词进行分析对探索一个研究领域的热点和前沿问题有着重大的参考意义[5]。通过分析关键词共现图谱,列出前20个高频关键词,详见表3。分析图表数据可知,中医翻译研究领域的高频关键词主要分为以下6类:1)术语翻译研究,如术语、文化负载词、方剂名称等;2)中医典籍翻译研究,如《黄帝内经》《伤寒论》等;3)翻译理论研究,如生态翻译学、目的论等;4)翻译方法和策略研究,如异化、归化、翻译策略、翻译方法等;5)学科规范研究,如标准化、规范化等; 6)语言材料实证研究,如语料库等。这20个关键词总频次达到2 739次,占关键词总频次(3 446)的79.48% ,说明这些关键词基本代表了近20年中医翻译研究的主要内容。

表3 国内中医翻译领域高频关键词表(2003—2022年)

2.5.2 关键词突现 关键词突现是指在一段时间内该词的出现频率显著增加,表明某段时间内该主题的研究备受科研人员的关注。其中突现强度、突现时间是关键词突现的两个重要属性,可以直观地展现出本领域研究热点和前沿的变化路径[6],据此可以判断该领域的前沿进展和研究趋势。2003年到2008年,突现的主要关键词有医学、中医名词、中国传统、语言学、英语,说明早期的中医翻译研究关注中国传统以及中医语言自身的特点对中医翻译的影响。另外,中医名词术语翻译研究在该时期颇受重视,且热度维持8年不减,说明中医名词术语一度成为中医翻译研究热点。

2009年到2014年,突现的主要关键词有文化、归化、异化、标准化,可见在此期间学者开始关注文化取向指导下的中医翻译,研究归化、异化策略在中医翻译中的应用和选择。例如,2009年,池玫在《论归化与异化在中医英译中的应用》一文中提出,在中医翻译过程采用归化翻译抑或异化翻译,或两者兼之,唯一标准应从中西医所产生的文化背景这一源头作为研究的基准点[7]。2012年,蒋基昌从中医方剂名称翻译的具体实践出发,探讨归化、异化翻译的优势与劣势,阐述了这两种翻译策略对中医方剂名称的理解与学习造成的影响[8]。另外,随着中医翻译一步步进入国际标准化进程,中医翻译尤其是中医术语翻译的标准化成为该时期学者研究的热点。例如2010年,宋海英,张庆荣通过分析国内外5部中医术语英译标准化方案中的病因学基本词条,以探讨中医病因学术语英译标准的统一[9]。2013年,朱剑飞分析了中药基本名词术语标准化和英译规范化的研究成果和趋势,并提出了中药基本名词术语标准化的选词原则、方法与考证的基本标准[10]。

2015年到2018年,突现的主要关键词有文化负载词、语料库、中医文化、“一带一路”、中医典籍,这表明中医翻译研究视角逐渐丰富,翻译领域逐步呈现跨学科的发展趋势。学者们纷纷选取《黄帝内经》《伤寒论》等中医典籍为语料,探求中医文化负载词的翻译策略和方法[11-13]。在“一带一路”的机遇下,中医翻译作为文化传播媒介的作用越来越凸显,学者们的研究重点也聚焦至“一带一路”倡议背景下中医药的传播与推广。随着语料库语言学科的发展,语料库翻译研究日益受到中医翻译研究者的青睐。

2019年到2022年,突现的主要关键词有《伤寒论》、生态翻译学、翻译策略、目的论、《黄帝内经》,由此可见,中医典籍在翻译研究领域热度不减,至今仍是中医翻译研究的重点话题。由清华大学著名教授胡庚申提出的全新翻译理论——生态翻译学在这一阶段走进中医翻译学者的研究视野,探讨生态翻译学理论对中医翻译的指导作用成为新视角[14-15]。近年来,中医翻译研究热点既聚焦于中医典籍的翻译探讨,又不乏对于理论指导下的中医翻译策略选择的思考和探究,呈现出多元化的研究态势。

3 讨论

3.1 中医翻译研究现状

本文以CNKI和维普数据库为文献来源,借助Citespace分析软件对2003—2022年的1 973篇中医翻译研究文献进行可视化分析,研究发现:近20年来国内中医翻译研究呈现出波动上升趋势,学界关注度、研究热度稳步上升,且与政策形式、社会环境息息相关。相信在政策利好形式与后疫情时代的背景下,中医翻译相关研究论文数量仍将保持增长趋势;研究主力军主要集中于北京中医药大学、南京中医药大学、陕西中医药大学等中医药高校的人文学院、外语学院等二级单位,但成果颇丰的研究机构彼此之间缺乏合作,跨学科、跨地域、跨机构的研究力度不足;中医药类期刊是国内中医翻译研究文献的主要发表渠道,语言学或翻译学类期刊对此类文献刊载量不足;国内中医翻译研究领域的作者之间联系不够紧密,高影响力以及高产作者之间缺乏交流合作;核心作者队伍已初具规模,但是核心作者群尚未形成;国内中医翻译研究热点主要集中在术语、中医典籍、翻译理论、翻译方法和策略、学科规范、语言材料实证研究;前沿趋势主要聚焦于语料库翻译研究、术语英译、中医典籍英译、生态翻译学理论在中医翻译中的应用。这些视角凸显了中医翻译多元化的研究态势,但同时也暴露出中医翻译语种单一、研究视角局限、研究重心失衡、理论建设不足等需要深入探讨与亟待解决的问题。

3.2 中医翻译研究启示及展望

3.2.1 以高水平研究服务国家重大战略政策 2016年,国务院印发《关于印发中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)的通知》,将中医药海外发展上升为国家战略[16];2019年10月,国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》将中医药纳入构建人类命运共同体和“一带一路”国际合作重要内容[17]。2021年新冠疫情的暴发助推中医药国际需求逆势突围,再次赢得了全球的重视。在这样的背景下,中医翻译研究应充分借力国家政策与时代机遇,继续加大对中医翻译应用研究的重视与政策扶持力度,通过协调多部门完善政策机制、加强中医翻译专业人才培养,提供更多海外进修和交流机会、推进中医翻译基金项目资助等方式,为中医翻译与中医文化走出去提供政策保障。

3.2.2 构建跨学科研究团队,加强交流与合作 随着信息技术的发展与通信技术的普及,学术交流模式呈现出网络化、协同化、开放化和多元化特征。越来越多的课题、项目研究整合多学科知识、技术和方法,多学科融合、渗透与优化组合的趋势日益显著[18]。交流与合作是知识生产和学术创新的重要环节,这就要求中医翻译研究人员逐步打破单一学科局限,积极开展学术交流与合作,走向跨学科研究模式。构建资源共享、优势互补的研究格局,创造跨地域、跨院校、跨学科的研究成果。

3.2.3 推进中医翻译热点专题专刊研究,提升该领域研究影响力 学术期刊是科研人员发表成果的阵地与对外展示的窗口,对学术发展起到支撑作用。同时也是发现、培养学术人才的重要园地和开展国内外学术交流的重要桥梁[19-20]。目前我国语言类、翻译类等期刊对中医翻译研究关注度有待提高,未来可以通过增设学术期刊特色栏目,例如“中医翻译与文化传播”“中医写作与翻译”“中医翻译人才培养”等栏目,有效开展约稿工作,以提高各类期刊对中医翻译研究的关注度,引导此类研究论文在国内发表,扩大中医翻译研究的学术影响力。

3.2.4 加强多语种翻译人才培养,提高中医外译语种覆盖度 为了应对中医外译语种单一的问题,使中医药更加全面地融入世界,应在深化中医英译研究的基础上,探索小语种建设和人才培养机制,拓宽多语种翻译人才培养渠道,开辟中医结合其他语种的翻译研究新领域。

3.2.5 多维度拓展研究视野,突破学术思维局限 从研究对象来看,除《黄帝内经》《伤寒论》外,中医翻译研究还需加强对《神农本草经》《金匮要略》等其他中医经典的关注;关注应用层面的翻译研究,例如国内外中医双语教材、中医科普著作、中医学术论文等应用型文本。从研究内容来看,翻译研究语言特征的选择除了术语、文化负载词以外,还应强化对译文的句法、语义层面的特征研究;在强调中医翻译具体实践的同时,应关注翻译理论的建设,尝试将前沿翻译理论范式应用到中医翻译研究当中,促进实践与理论的结合。从研究手段来看,语料库的研究呈现出实证性、广泛应用性、分析手段多样性等特点[21]。学者应更多地关注基于语料库的中医翻译研究,探索量化与实证类研究手段,打破研究思路局限。另外,AI技术作为新兴发展领域,给当代译学带来了新的机遇与挑战。面对翻译技术研究转向的多维性、复杂性和多变性,学者应突破传统研究方法,充分关注中医翻译与技术结合的深入研究,促进中医翻译研究范式和思维方式的迭代升级。