构建全国统一大市场何以提升劳动收入份额

——基于行政垄断视角的准自然实验研究

刘长庚 , 姜 凌 , 张 磊 , 王宇航

(1. 湘潭大学 商学院, 湖南 湘潭 411105; 2. 湖南财政经济学院 经济学院, 湖南 长沙 410205)

一、引 言

共同富裕是社会主义的本质要求,是人民群众的殷切期盼。实现共同富裕必须以经济高质量发展为基础,解决好人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。只有坚持市场在资源配置中的决定性作用,构建公正合理的初次分配格局,才能在保持经济发展活力的同时,正确处理效率与公平的关系。当今,国际经济格局正在发生深刻调整,中国经济也处于转变发展模式的关键时期。站在世界百年未有之大变局的历史关口,面对国内主要矛盾的变化和国际不确定性的增加,以习近平同志为核心的党中央根据我国发展阶段、环境、条件的变化,作出“建设全国统一大市场,加快构建新发展格局”的重大部署。在中国经济增长动能转换的关键时期,深入探讨构建全国统一大市场的收入分配效应,对于改善要素收入分配格局、实现全体人民共同富裕具有重要意义。

构建全国统一大市场是实现人民对美好生活向往的客观要求。当前,我国经济发展的外贸依存度从2012年的45%下降至2021年的34%,外贸盈余的经济增长贡献率也已降至1%左右(陆铭和李鹏飞,2022),表明内循环正逐步成为我国经济发展的主旋律,国内大市场将成为我国未来经济增长的重要动力源泉。构建全国统一大市场能够畅通国内大循环、促进国内国际双循环,为人民对美好生活的追求打下坚实的物质基础。

提高劳动收入份额是扎实推进共同富裕的题中之义。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出,“着力提高低收入群体收入,扩大中等收入群体”,并计划到2035年实现“人均国内生产总值达到中等发达国家水平,中等收入群体显著扩大”的目标。中等收入群体的提质扩容,是优化收入分配结构、形成橄榄型社会的重要途径,更是缩小收入差距、实现共同富裕的重要抓手。而劳动收入作为广大人民群众最主要的收入来源,决定了有效提升劳动收入份额是扩大中等收入群体、改善收入分配格局的重要手段。自20世纪90年代至金融危机前,劳动收入份额在我国总体处于持续下降的态势在学术界已形成共识(白重恩和钱震杰,2009;李稻葵等,2009)。尽管国际金融危机之后我国劳动收入份额总体下降的趋势出现逆转,并呈上升的趋势(刘亚琳等,2018;施新政等,2019),但我国总体劳动收入份额仍低于世界发达国家水平(Karabarbounis和Neiman,2014;刘长庚和柏园杰,2022)。劳动收入份额过低不仅会降低居民消费率(方福前,2009;汪伟等,2013)、阻碍国内大循环,还会扩大收入差距、加剧社会不平等(王勇和沈仲凯,2018);而提高劳动收入份额则能有效缩小收入差距(焦音学和柏培文,2020),使全体人民共享经济发展成果。

市场环境与制度质量是影响企业劳动收入份额变动的重要外部因素(肖土盛等,2023)。我国自市场化改革以来,受历史因素和晋升激励的影响,地方保护主义和行政垄断顽疾难除,地方政府有强烈的意愿对区域间贸易活动施加干预,通过切断区域间资源联系、阻碍区域间人口流动等方式破坏公平竞争与市场统一(陆铭和陈钊,2009)。过多非市场因素的外部干预会导致企业劳动收入份额长期偏离市场均衡水平(文雁兵和陆雪琴,2018)。尽管随着竞争性政策的推进,我国市场分割程度总体上呈下降态势(白重恩等,2004;陆铭和陈钊,2009),但长期存在的行政垄断问题仍是我国企业劳动收入份额长期偏低的重要原因之一。2008年8月1日正式实施的《中华人民共和国反垄断法》(以下简称“《反垄断法》”)重点针对行政垄断、垄断协议、经营者集中以及滥用市场支配地位进行了明确的规定和限制。《反垄断法》的实施,对于完善社会主义市场经济体制、优化市场结构、形成全国统一大市场都具有重要的战略意义。加快构建全国统一大市场能够打破行政垄断与市场割据,促进商品要素资源在更大范围内自由流动。但能否在推进市场化改革的同时,优化我国要素收入分配格局、实现效率与公平的有机统一,目前学界尚无定论。鉴于此,本文利用《反垄断法》实施提供的良好自然实验场景,从行政垄断的视角探讨构建全国统一大市场影响企业劳动收入份额的作用机理,这对进一步优化要素收入分配格局、推动全体人民共同富裕具有重要的理论与现实意义。

与已有研究相比,本文可能的边际贡献在于:(1)已有对于全国统一大市场的研究大多集中于理论分析与政策解读,实证研究较为缺乏。同时,构建全国统一大市场的核心是规制地方政府行为,而竞争政策适用的主体既包括政府又包括企业,因此现有关于竞争政策的实证研究也无法体现构建全国统一大市场的政策效应(蒋殿春和卜文超,2023)。本文聚焦区域行政垄断,在实证层面考察构建全国统一大市场与企业劳动收入份额之间的因果关系,是对相关文献的拓展。(2)现有关于竞争政策的要素收入分配效应研究(江轩宇等,2023;肖土盛等,2023),主要从垄断利润、要素投入、发展模式和代理冲突等角度解释其影响要素收入分配的机理,而劳资力量对比是影响劳动收入份额的重要因素(Blanchard和Giavazzi,2003;Bental和Demougin,2010)。本文重点围绕劳动者议价能力的变化,从“企业市场势力”和“要素资源流动”两方面阐述了构建全国统一大市场影响企业劳动收入份额的四条作用路径,进一步丰富了竞争政策影响劳动收入份额的决定机制。(3)鉴于根除行政垄断顽疾是构建全国统一大市场的重点任务,本文从消除行政垄断的角度对《反垄断法》的阶段性政策效应进行评估,所得结论支持了彻底消除地方保护主义和充分发挥超大规模市场优势的必要性,为构建全国统一大市场提供了重要的经验证据,从构建全国统一大市场的视角进一步丰富了关于金融危机后我国劳动收入份额上升现象的解释。

二、制度背景与理论分析

(一)制度背景

长期以来,我国商品与要素市场区域分割严重,地方保护主义盛行,严重制约了市场效率与经济增长质量。追根溯源,导致这些问题的根本原因是追赶型增长体制与政府官员激励机制所带来的行政垄断。打破区域行政垄断,已成为构建全国统一大市场亟须解决的重大问题。2008年8月1日起施行的《反垄断法》,旨在提高经济运行效率、保护市场公平竞争、维护社会公共利益、保障中国发展行稳致远。

基于全国市场长期割据的现实背景,《反垄断法》专设行政垄断专章,旨在划清权力与市场的边界,规制地方政府滥用行政权力干涉市场竞争的行为。其主要从两方面制约行政垄断:一是禁止地方政府强制或者变相强制单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品(第三十二条)。该项条款抑制了地方政府对企业经营决策的不当干预,使企业不得不转变经营策略,从寻求行政垄断地位转向提升自身运营效率,减少了企业寻租与无效率投资,提升了经济运行效率。二是禁止地方政府通过行政手段设置市场准入壁垒,妨碍要素商品跨区自由流动,阻碍外地企业在本地经营发展(第三十三、三十四、三十五条)。此类条款的实施能够直接降低各地区的行政垄断程度,有效遏制地方保护主义行为,强化市场竞争机制,提升市场配置效率。已有研究表明,《反垄断法》的实施促进了市场公平有序竞争(贾剑锋等,2022),有效降低了各地区的行政垄断程度,弱化了地区金融壁垒,推动了区域产业结构差异化。同时,实施《反垄断法》通过打破区域行政垄断,有效抑制了国有企业的投资规模和过度投资行为,提升了国有企业的投资效率(王彦超和蒋亚含,2020);削弱了拥有“政府背书”企业在市场中的优势地位,推动债务市场对企业盈利能力进行重新评估,提升了债务市场竞争中性(王彦超等,2020)。因此,作为能够打破区域行政垄断、提高经济整体效率、构建协调发展格局的重要竞争政策,《反垄断法》的颁布与实施为我们提供了一个研究全国统一大市场的良好准自然实验契机。

(二)理论分析

构建全国统一大市场意味着要打破行政垄断,但同时可能加剧经济垄断。垄断描述的是市场主体间议价能力与市场势力的极端不对称性,学界一般将其分为自然垄断、经济垄断、行政垄断三种表现形式(刘志彪和孔令池,2021)。首先,自然垄断往往出现在事关国民经济命脉与国家安全的关键领域和重要行业,比如公共交通、电网和通讯等,其经营活动具有较强的正外部性。这些行业由一家或少数几家企业供给社会所需的全部产品,其生产成本远低于多个企业竞争条件下的生产成本,因此在这种情境下,垄断比竞争更具经济效率。其次,经济垄断是指市场主体通过参与市场竞争,依靠经营策略与技术领先等方式获取的垄断地位。经济垄断是市场自由竞争的必然产物,也是经济效率提升与技术进步的重要体现,在尚未破坏市场公平竞争的条件下,应当予以鼓励。最后,行政垄断是指滥用行政权力排除或限制竞争的行为,包括设置市场准入壁垒、银政壁垒和限制要素资源流动等,其严重影响整体经济效率。当前我国市场的状况是地方政府行政垄断与企业经济垄断并存,并且行政垄断顽疾难祛。构建全国统一大市场旨在打通经济循环的关键堵点,消除地方保护与市场割据,促进商品要素资源在更大范围内畅通流动,进而充分发挥我国超大规模市场优势,全面释放强大内需潜力,推动经济健康平稳可持续发展。因此,根除我国市场运行中行政垄断的顽疾是加快构建全国统一大市场的重点任务与关键举措。

构建全国统一大市场对要素收入分配格局的影响主要体现在以下两方面:一方面,构建全国统一大市场能够破除行政垄断,从而提升我国企业劳动收入份额。一是破除行政垄断能增强劳动者议价能力。在企业决策中,加强技术创新与寻求政治关联是两种相互替代的经营策略(党力等,2015)。当政治关联带来的优势不再明显时,企业会转向增加研发投入来维持其市场竞争力。构建全国统一大市场能够破除行政垄断与市场分割,进而显著提高受行政垄断庇护企业的研发意愿,使其更加重视人才在推动创新和塑造企业核心竞争力中的重要作用。这种从寻求政治关联向重视人力资本的转变,将显著提升劳动者的议价能力与工资水平(盛丹和陆毅,2016),进而提高企业劳动收入份额。魏下海等(2013)的研究也表明,削弱企业的政治关联对提升企业劳动收入份额有积极作用。二是破除行政垄断能够降低企业垄断利润。行政垄断企业的超额利润缘于政治关联与地方保护,构建全国统一大市场能够破除地方保护主义,大幅降低行政垄断庇护企业的垄断利润,提高企业劳动收入份额。因此,从破除行政垄断的角度分析,构建全国统一大市场能通过增强劳动者议价能力、降低企业垄断利润的方式,提高企业劳动收入份额。

另一方面,构建全国统一大市场可能引致更高程度的经济垄断,从而对提升劳动收入份额产生不利影响。经济垄断程度的加深会削弱劳动者议价能力,降低劳动收入份额(Autor等,2020)。近年来,企业竞争逐渐呈现出“赢者通吃”的格局,各个行业的龙头企业在市场机制的作用下,依靠技术领先、先发优势和规模优势不断巩固其“强者恒强”的市场地位,各个行业的市场集中度不断上升。Autor等(2020)通过分析美国经济普查数据发现,在全球化、竞争机制和技术变革的推动下,行业市场份额将逐渐向最具生产力的头部企业集中。蒋殿春和卜文超(2023)通过对中国上市公司数据的研究也得出类似结论,强化市场竞争机制将提升行业龙头企业的创新水平、降低弱势企业的创新激励,并进一步扩大它们在市场势力上的差距。从我国《反垄断法》对经济垄断的态度看,与欧美国家严格限制所有垄断地位不同,我国并不反对企业通过技术创新谋取更大的垄断利润与市场支配地位,更多的是强调禁止滥用市场支配地位、垄断协议和市场分割等不正当竞争行为。简而言之,我国《反垄断法》禁止的是滥用市场支配地位的行为,而非市场支配地位本身(王先林,2013)。我国《反垄断法》也允许企业在进行技术创新活动时,可以突破部分条款,实施限制产量、协议定价等行为(第十五条)。这说明,维护市场公平竞争与企业谋求市场支配地位并不冲突,市场竞争机制和知识产权保护还能帮助行业头部企业淘汰落后企业,加深经济垄断程度。因此,构建全国统一大市场能够强化市场竞争机制,为企业带来更广阔的市场空间和发展机遇,但也可能引致更高程度的经济垄断,从而削弱劳动者议价能力,降低我国企业劳动收入份额。

综上所述,构建全国统一大市场对我国企业劳动收入份额产生两股相互冲突的力量,而劳资力量对比是决定劳动收入份额最终变动方向的重要因素。一方面,构建全国统一大市场能够纠治行政垄断与地方保护主义的顽疾,通过提高劳动者议价能力的方式提升我国企业劳动收入份额;另一方面,构建全国统一大市场可以降低市场交易成本、强化规模经济作用,为各行业头部企业奠定了进一步扩张的制度基础,从而加剧经济垄断削弱劳动者议价能力,对提高劳动收入份额产生不利影响。基于此,本文提出如下一组竞争性假设:

H1a:构建全国统一大市场有助于提高我国企业劳动收入份额。

H1b:构建全国统一大市场会降低我国企业劳动收入份额。

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源

本文选取2004—2020年所有A股上市公司为研究样本,参考已有文献的标准做法,剔除如下公司样本:(1)金融类企业样本;(2)样本期间被ST及ST*处理的经营异常样本;(3)2009年及以后上市的企业样本;(4)数据异常且严重缺失的企业样本。经上述处理后得到19146个样本观测数据。最后,为排除异常值对实证分析的影响,本文对模型中的连续变量在1%和99%的水平上进行了Winsorize处理。在数据来源方面,上市公司微观数据源于国泰安CSMAR数据库,省级宏观经济数据源于《中国统计年鉴》。

(二)变量定义

1.被解释变量:劳动收入份额(LSi,t)。本文参考方军雄(2011)的方法,以要素成本法增加值所度量的劳动收入份额作为被解释变量,劳动收入份额(LSi,t)=支付给职工以及为职工支付的现金/(营业总收入—营业总成本+支付给职工以及为职工支付的现金+固定资产折旧)。

2.核心解释变量:全国统一大市场建设水平(ΔS EGMn,i×Post)。构建全国统一大市场的重要任务之一就是要打破行政垄断,促进产品和要素在更大范围内畅通流动。因此,本文借鉴现有文献的做法(盛斌和毛其淋,2011;王彦超和蒋亚含,2020),用区域间市场分割所导致的商品价格差异来衡量区域行政垄断程度(S EGMn,t),以区域行政垄断程度变化与《反垄断法》政策冲击时点的交互项表征全国统一大市场建设水平(ΔS EGMn,i×Post)。其中,区域行政垄断程度(S EGMn,t)的测算方法为:(1)确定相邻省份并将相邻省份两两分组,共有70组;(2)选取2004—2020年《中国统计年鉴》分地区商品零售价格指数,参考王彦超和蒋亚含|(2020|)的研究,选用21种商品价格指数作为基础数据①参考王彦超和蒋亚含(2020)的研究,选用粮食、禽肉、蛋、水产品、菜、干鲜瓜果、饮料烟酒、服装鞋帽、纺织品、家用电器及音像器材、文化办公用品、日用品、体育娱乐用品、交通通信用品、家具、化妆品、金银饰品、中西药品及医疗保健用品、书报杂志及电子出版物、燃料、建筑材料及五金电料21种商品的价格指数作为基础数据,并借鉴盛斌和毛其淋(2011)的方法对数据进行了处理。;(3)计算相邻省份的相对价格绝对值,具体计算方法如公式(1)所示,其中,为商品价格指数,i和j分别表示两个相邻地区,k表示商品种类,t表示时间;(4)剔除商品异质性提升不同商品间的可比度,用各商品的相对价格绝对值减去其整体平均值,得到商品相对价格;(5)测算每对相邻省份间的市场分割程度,以各商品相对价格的方差表征;(6)计算行政垄断程度(S EGMn,t),以每个省份与各相邻省份之间的市场分割程度均值表示。

进一步,使用区域行政垄断下降程度与政策时点的交互项(ΔS EGMn,i×Post)表征全国统一大市场建设水平。本文侧重于从区域行政垄断的角度探究构建全国统一大市场对我国劳动收入份额的影响机理。考虑到《反垄断法》适用的主体既有地方政府,又有微观企业,因此本文参考王彦超和蒋亚含(2020)的研究,以区域行政垄断下降程度与政策冲击时点的交互项(ΔS EGMn,i×Post)作为核心解释变量对劳动收入份额进行回归,以揭示区域行政垄断与我国劳动收入份额之间的因果关系,进而为构建全国统一大市场对我国劳动收入份额的影响效应提供有力证据。其中,虚拟变量Post表示政策是否实施;ΔS EGMn,i表示企业i所在省份n的区域行政垄断变化幅度,以各省份2009年前后的行政垄断程度均值之差度量。ΔS EGMn,i的值越大,则说明该省份市场分割程度下降越多,全国统一大市场建设成效越明显。

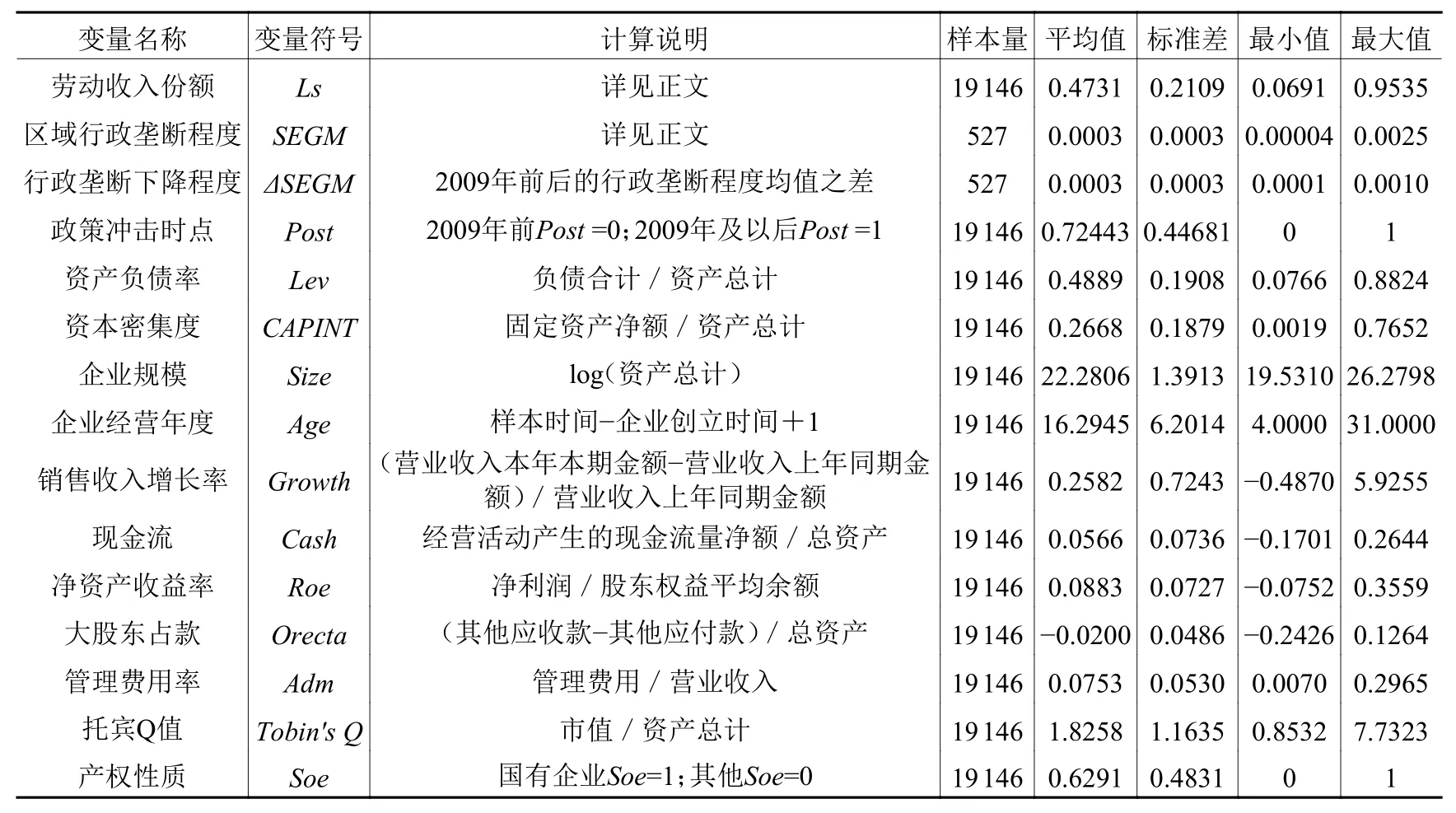

3.控制变量。参考已有文献(施新政等,2019;王彦超和蒋亚含,2020)控制如下企业层面变量:资产负债率(Levi,t)、资本密集度(CAPINTi,t)、企业规模(S izei,t)、企业经营年度(Agei,t)、销售收入增长率(Growthi,t)、现金流(Cashi,t)、净资产收益率(Roei,t)、大股东占款(Orectai,t)、管理费用率(Admi,t)、托宾Q值(Tobin’sQi,t)、产权性质(S oei,t)。

上述相关变量说明及描述性统计如表1所示。

表1 主要变量说明及描述性统计

(三)模型设定

为检验实施《反垄断法》能否降低区域行政垄断程度、促进统一大市场建设,构建模型:

其中,Post为解释变量,代表是否实施《反垄断法》。遵循现有文献的做法,将2009年设为政策冲击时点,令2009年及以后Post=1,2009年之前Post=0。控制变量为省级层面的人均GDP(Pergdpn,t)和政府财政收入(Govn,t),变量下标n表示地区,t表示时间。如果Post的回归系数显著为负,则说明实施《反垄断法》能有效降低区域行政垄断程度。

为检验构建全国统一大市场能否提高企业劳动收入份额,构建如下模型:

其中,变量下标n表示企业所在地区,i表示企业,t表示时间;和分别为企业和年度固定效应。如果核心解释变量(ΔS EGMn,i×Post)的回归系数显著为正,则说明构建全国统一大市场提高了企业劳动收入份额;反之,则降低了劳动收入份额。

四、实证检验

(一)基准回归

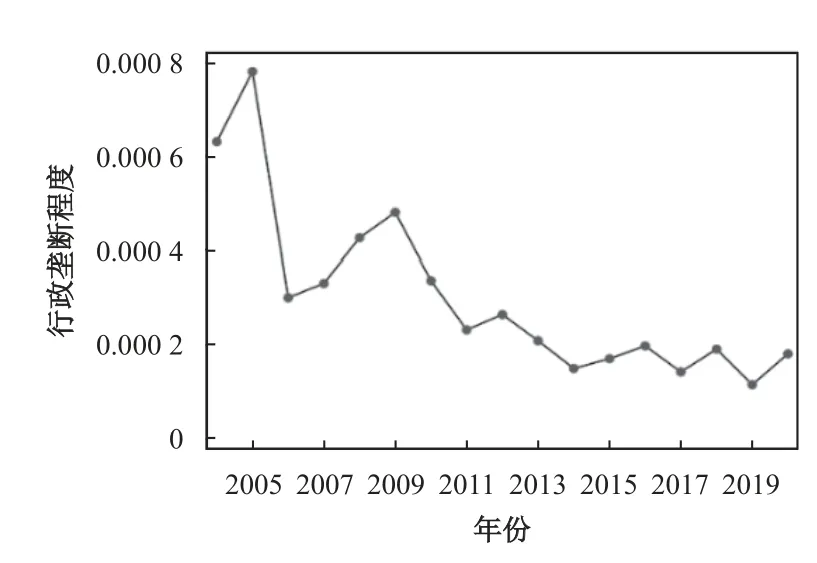

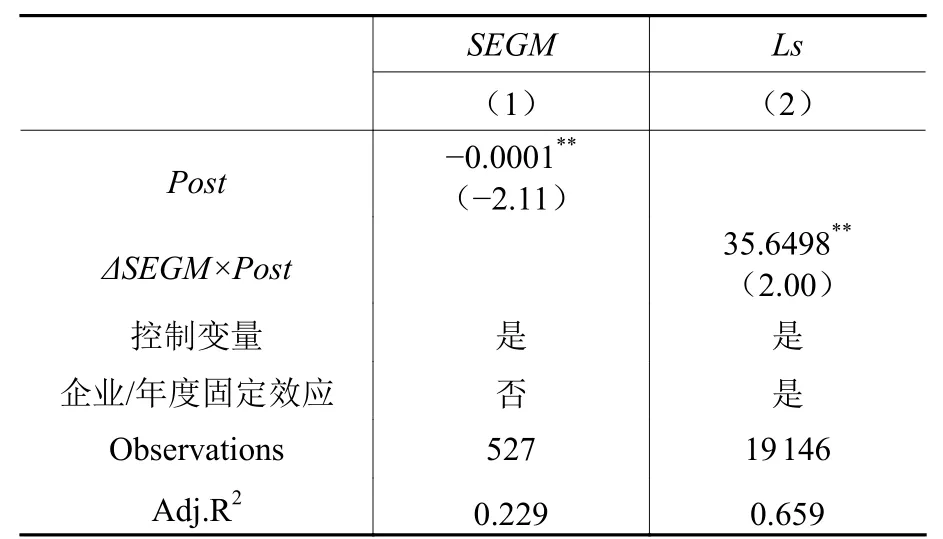

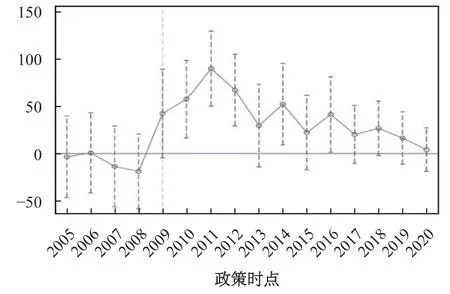

1.全国统一大市场与《反垄断法》。图1是2004—2020年我国各省份行政垄断程度均值的时间变化趋势。如图1所示,自2009年起我国行政垄断程度整体呈现下降趋势。可从时序上初步判断,实施《反垄断法》能有效降低各地区的行政垄断程度。表2列(1)报告了实施《反垄断法》对区域行政垄断程度的影响。结果表明,《反垄断法》的实施显著降低了区域行政垄断程度,说明实施《反垄断法》能有效促进全国统一大市场建设。

图1 区域性行政垄断程度趋势

表2 基准模型回归结果

2.全国统一大市场与劳动收入份额。表2列(2)报告了构建全国统一大市场影响企业劳动收入份额的基准回归结果。结果显示,核心解释变量ΔSEGM×Post的回归系数在5%的水平上显著为正,说明构建全国统一大市场有助于提高我国企业劳动收入份额,支持了假设H1a的判断,拒绝了假设H1b。结合上述理论分析,企业劳动收入份额的提升也反映出在全国统一大市场建设过程中,劳动者的工资议价能力得到加强,劳资力量对比总体上向劳动力要素倾斜。

(二)稳健性检验

为确保回归结果的可靠性,通过平行趋势检验、替换变量、倾向得分匹配分析以及排除同期其他因素的干扰,验证构建全国统一大市场对我国企业劳动收入份额的提升效应。

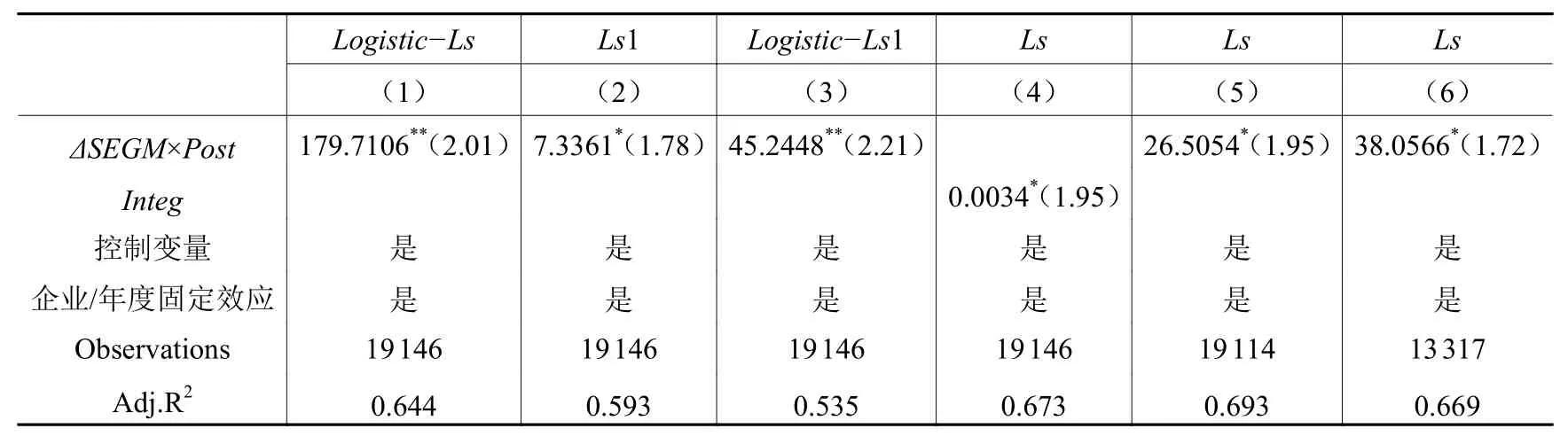

1.平行趋势检验。双重差分方法的应用前提是满足平行趋势假设,本文借鉴Nunn和Qian(2011)的方法,采用年份虚拟变量与行政垄断下降程度的交互项(ΔS EGMn,i×Yeart)对劳动收入份额(Ls)进行回归,控制变量和固定效应与基准回归一致。为避免完全共线性问题,本文以2004年作为基准年。图2汇报了平行趋势检验结果,在《反垄断法》实施前没有观察到显著变化趋势,满足平行趋势假设。

8)安装风机。易发生冻害的果园,可在园内安装风机防冻,在寒流到来时开动风机,加速园内空气对流,减轻冷空气积聚。

图2 平行趋势检验

2.替换解释变量和被解释变量。在替换被解释变量方面,借鉴施新政等(2019)的研究,采用营业收入法,以“支付给职工以及为职工支付的现金/营业总收入”来衡量劳动收入份额(LS1i,t);按照Logistic-LS=ln[LS/(1-LS)]的方法,对LSi,t和LS1i,t进行对数化处理,得到Logistic-LSi,t和Logistic-LS1i,t;使用营业收入法度量的劳动收入份额(LS1i,t)和对数化处理后的劳动收入份额(Logistic-LSi,t、Logistic-LS1i,t)进行稳健性检验。在解释变量方面,借鉴盛斌和毛其淋(2011)的方法,在行政垄断程度(S EGMn,t)的基础上取反向指标衡量全国统一大市场建设水平,以此替换核心解释变量ΔSEGMn,i×Post。表3列(1)—(4)汇报了相关结果,分别替换解释变量和被解释变量后,回归结果与前文结论一致。

表3 稳健性检验

3.倾向得分匹配分析。考虑到在不同的营商环境下,企业会选择不同的经营策略与发展模式。为缩小企业间个体差异,减少样本选择偏误引致的内生性问题,采用倾向得分匹配法进行稳健性检验,结果如表3列(5)所示。ΔSEGM×Post的系数依然显著为正,研究结论保持不变。

4.排除同期其他干扰政策带来的估计偏差。在2008年我国施行《反垄断法》的同时,全球爆发了由美国次贷危机引致的国际金融危机。在世界经济衰退的大背景下,中国率先在国际金融危机中实现复苏与振兴,这与国务院于2008年11月推出的总额四万亿新增投资的“一揽子”刺激计划密不可分(以下简称“四万亿计划”)。已有较多研究表明,“四万亿计划”对中国经济增长、投资、就业、企业杠杆率等方面产生深远影响(Wen和Wu,2019;Ouyang和Peng,2015;Burdekin和Weidenmier,2015;Chang等,2014)。考虑到“四万亿计划”可能会影响企业决策和居民就业,进而影响我国企业劳动收入份额,因此,本文借鉴谢里和张斐(2018)的方法,参照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》与“四万亿计划”重点投向领域,在基准回归的基础上剔除了“四万亿计划”重点投向行业的企业样本,结果如表3列(6)所示。在排除“四万亿计划”产生的同期干扰因素后,研究结论仍具有较强稳健性。

五、进一步研究

(一)机制分析

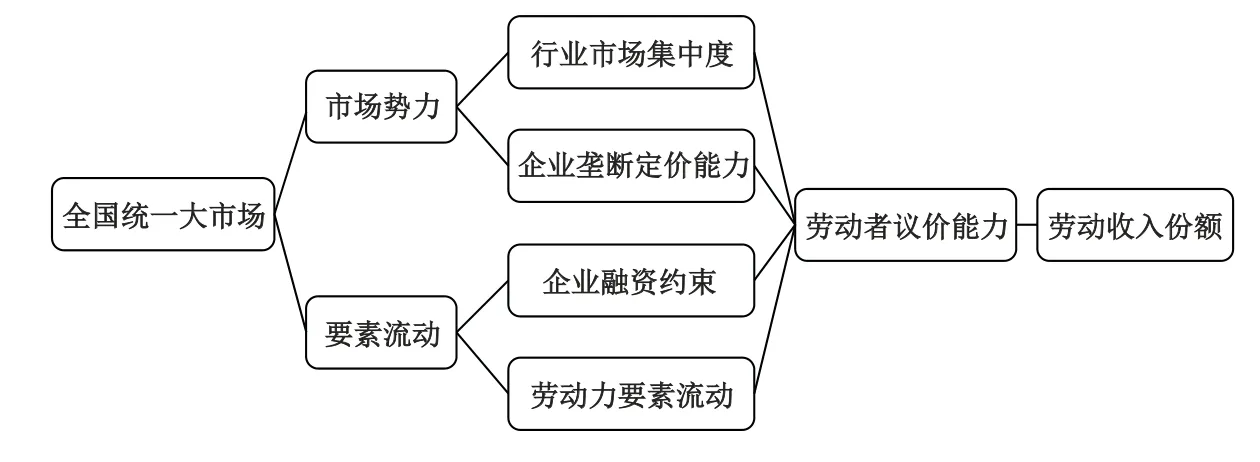

构建全国统一大市场对我国劳动收入份额的影响,主要取决于劳动者议价能力的变化。基准回归结果显示,构建全国统一大市场有利于提高我国企业劳动收入份额,表明在这一过程中,劳动者议价能力得到增强,但其中的作用机理尚不明晰,也无法解释劳资力量对比的变动成因。本小节尝试从市场势力(行业市场集中度、企业垄断定价能力)与要素流动(企业融资约束、劳动力要素流动)两个角度,进一步阐明构建全国统一大市场如何通过改变劳动者议价能力,进而提升我国劳动收入份额的内在机制(见图3),并为此提供经验证据,以期揭开其中的“黑箱”。

图3 劳动收入份额的影响因素与决定机制

本文的机制分析主要围绕劳动者议价能力展开。鉴于现有文献对影响劳动者议价能力的微观因素缺乏充分的实证检验,本文在机制检验中也提供了相应的微观因素影响劳动者议价能力的经验证据。在劳动者议价能力的测度方面,借鉴谢申祥等(2019)的方法,基于谈判模型构建测度劳动者议价能力的指标:

其中,Lbpi,t为劳动者议价能力,Wi,t为年总工资支出,Wa,i,t为总保留工资,Pi,t·Qi,t为年总销售收入,Li,t为员工人数,为中间品投入占总销售收入比重,为劳动的产出弹性,为中间品投入的产出弹性。在计算产出弹性方面,借鉴Ackerberg等(2015)的方法得出企业层面的中间品投入产出弹性与劳动产出弹性。

为检验构建全国统一大市场影响我国企业劳动收入份额的作用机理,借鉴Chen等(2020)的研究,构建如下模型:

1.市场势力。企业的市场势力是影响企业劳动收入份额与劳动者议价能力的重要因素(Autor等,2020),行业市场集中度与企业垄断定价能力则是企业市场势力的具体体现。一般来说,高行业集中度的市场环境会强化企业在劳动力市场与产品市场中的支配地位,从而压制劳动者议价能力,降低劳动收入份额(白重恩等,2008;陈宇峰等,2013;柏培文和杨志才,2019)。同样,市场势力较强、垄断定价能力较高的企业也倾向于将更多的利润分配给资本要素,进而降低劳动收入份额(文雁兵和陆雪琴,2018)。然而,本文在理论分析中指出,构建全国统一大市场对企业市场势力的影响并不明晰。一方面,构建全国统一大市场能破除行政垄断与地方保护,从而削弱部分企业的市场势力,降低行业市场集中度和企业垄断定价能力;另一方面,构建全国统一大市场能打通经济循环堵点、降低市场交易成本,进而放大行业龙头企业的竞争优势,可能引致更高程度的经济垄断。因此,进一步基于市场势力视角、从行业市场集中度与企业垄断定价能力两个维度考察构建全国统一大市场影响企业劳动收入份额的作用机制。

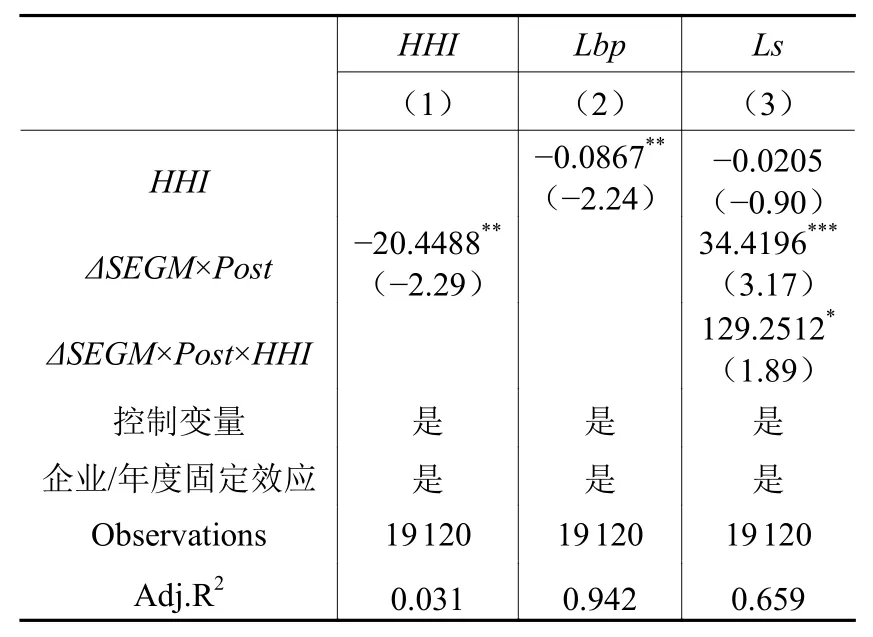

表4报告了对行业市场集中度的机制检验结果。列(1)为构建全国统一大市场对行业市场集中度的回归结果,ΔSEGM×Post的估计系数显著为负,说明构建全国统一大市场能显著降低行业市场集中度。列(2)为行业市场集中度对劳动者议价能力的回归结果,HHI的估计系数显著为负,说明降低行业集中度能显著提升劳动者议价能力。列(3)的结果显示,三重交互项ΔSEGM×Post×HHI的估计系数显著为正,说明在市场集中度越高的行业,通过构建全国统一大市场提升企业劳动收入份额的作用越强。实证结果表明,构建全国统一大市场能通过降低行业的市场集中度的渠道增强劳动者议价能力,从而对提高企业劳动收入份额产生积极作用。

表4 机制检验——市场集中度

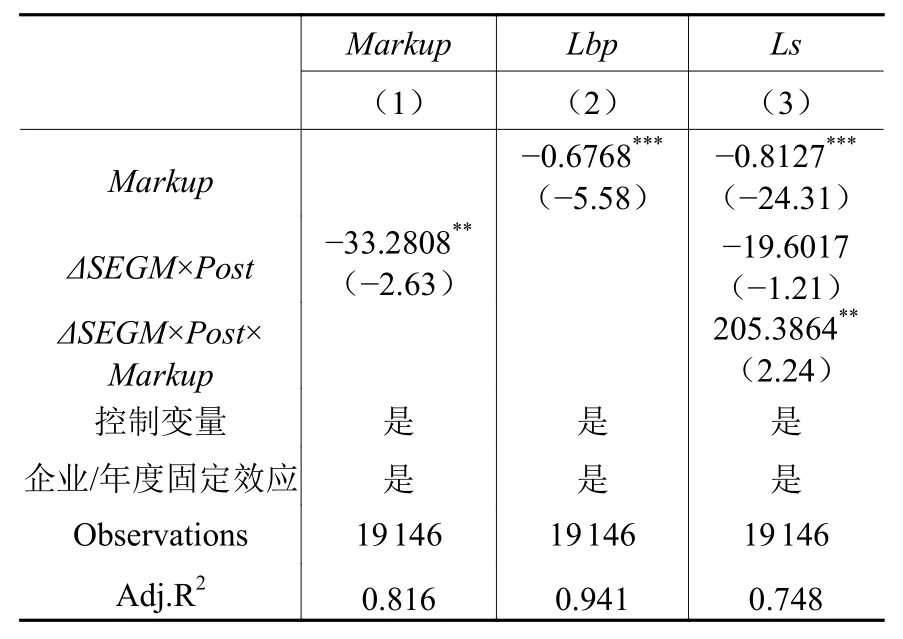

表5报告了对企业垄断定价能力的机制检验结果。列(1)为构建全国统一大市场对企业垄断定价能力的回归结果,ΔSEGM×Post的估计系数显著为负,说明构建全国统一大市场能够显著降低企业的垄断定价能力。列(2)检验企业垄断定价能力与劳动者议价能力的关系,Markup的估计系数显著为负,表明企业垄断定价能力与劳动者议价能力显著负相关。列(3)显示,三重交互项ΔSEGM×Post×Markup的估系数显著为正,说明在垄断定价能力越高的企业,通过构建全国统一大市场提升企业劳动收入份额的作用越强。实证结果表明,构建全国统一大市场能通过降低企业垄断定价能力的渠道增强劳动者议价能力,进而提升企业劳动收入份额。

表5 机制检验——垄断定价能力

上述实证结果表明,构建全国统一大市场并未加剧经济垄断程度,其能通过削弱企业市场势力的渠道强化劳动者议价能力,对提高企业劳动收入份额产生积极影响。

2.要素流动。要素市场环境是影响要素收入分配结构的重要因素。在资本市场方面,当企业难以通过金融市场获取流动资本时,企业会被迫以利润留成的方式进行内源融资,这通常会导致企业压低工资水平或减少雇佣数量,从而对劳动收入份额产生负面影响(罗长远和陈琳,2012)。在劳动力市场方面,限制人口自主流动会削弱劳动者的议价能力,进而降低劳动收入份额。在我国,由行政垄断导致的要素市场分割问题由来已久,在资本市场上表现为由进入限制、存贷款限制及利率限制等组成的银政壁垒;在劳动力市场上表现为由户籍制度导致的户籍歧视、职业隔离和工资差异。要素市场分割不仅严重影响我国经济运行效率,还会导致要素价格扭曲与劳动收入份额下降(王宋涛等,2017)。构建全国统一大市场能够打破要素市场分割,促进要素自主有序流动,进而对提高劳动收入份额产生积极影响。一方面,构建全国统一大市场能够打破资本市场的银政壁垒,削弱金融歧视,从而通过缓解企业融资约束的渠道提升我国企业劳动收入份额;另一方面,构建全国统一大市场能够突破户籍对人口流动的限制,为劳动力要素自主有序流动提供制度保障,通过提高劳动者议价能力的方式提高劳动收入份额。基于此,本文进一步从企业融资约束与劳动力要素流动两个维度检验构建全国统一大市场影响企业劳动收入份额的作用机制。

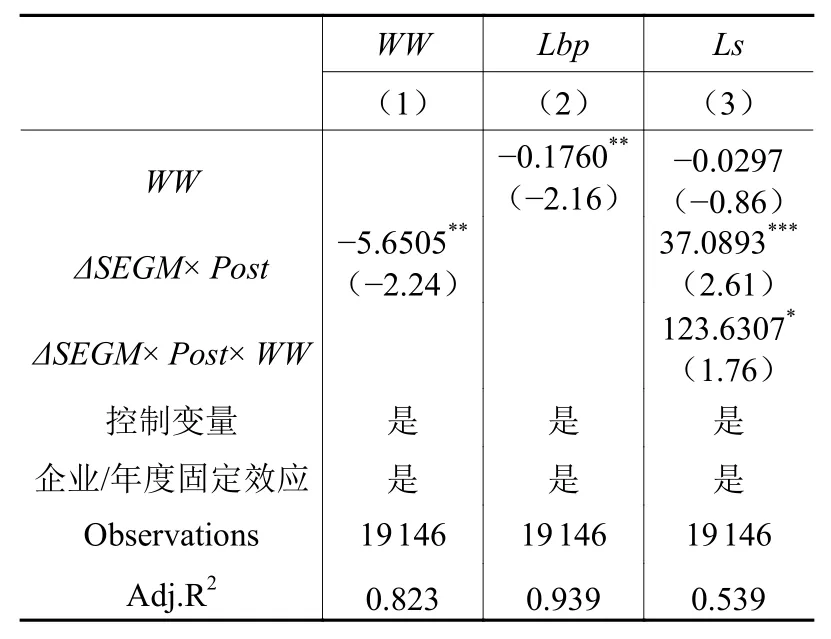

表6报告了对融资约束的机制检验结果,列(1)报告了构建全国统一大市场对企业融资约束的回归结果,ΔSEGM×Post的估计系数显著为负,说明构建全国统一大市场能够打破银政壁垒,促进资本要素有效配置,进而缓解企业面临的融资约束。列(2)为企业融资约束对劳动者议价能力的回归结果,WW的估计系数显著为负,说明缓解融资约束能够增强企业对流动资本的支付能力(Neumeyer和Perri,2005),进而扩大企业雇佣需求,提升劳动者议价能力。列(3)结果显示,三重交互项ΔSEGM×Post×WW的估计系数显著为正,说明在面临融资约束越高的企业,构建全国统一大市场对企业劳动收入份额的提升效果越强。实证结果表明,构建全国统一大市场能通过缓解企业融资约束的渠道扩大企业用工需求、增强劳动者议价能力,进而提升企业劳动收入份额。

表6 机制检验——融资约束

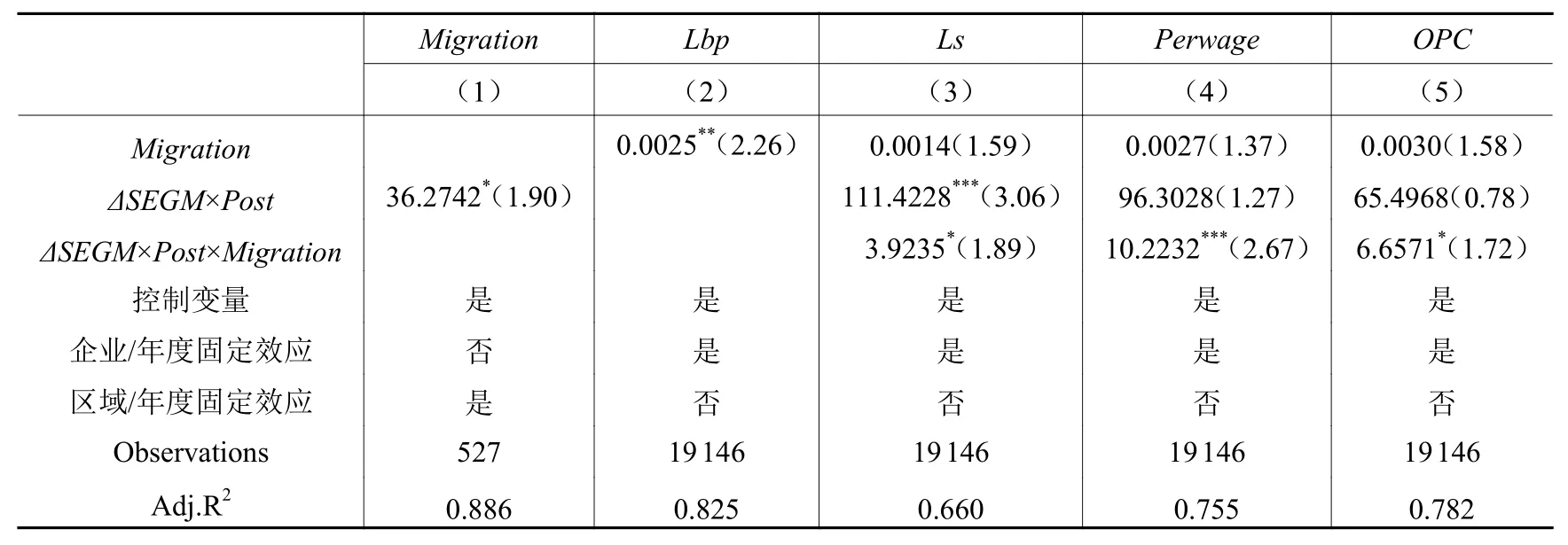

在劳动力市场上,促进劳动力要素自主流动,既能增强劳动者议价能力、提高工资水平,也能优化劳动力要素配置、提升劳动生产率。而劳动收入份额的变动方向取决于人均工资率和劳动生产率的变动幅度,可将其分解为LS=wL/Y=w/(Y/L) 和lnLS=lnw-ln(Y/L)。其中,w表示人均工资率,Y/L表示人均劳动生产率。当人均工资率的提升幅度大于劳动生产率的提升幅度,则劳动收入份额上升,反之则下降。因此,本文将同时考察人均工资率和劳动生产率的变化情况。相关变量计算说明如下:人均工资率(Perwagei,t)=log(支付给职工以及为职工支付的现金/员工人数);劳动生产率(OPCi,t)=log[(营业总收入—营业总成本+支付给职工以及为职工支付的现金+固定资产折旧)/员工人数]。表7报告了对劳动力要素流动的机制检验结果。列(1)为构建全国统一大市场对劳动力要素流动比率的省级面板回归结果,ΔSEGM×Post的估计系数显著为正,说明构建全国统一大市场有利于促进人口向优势区域聚集,提高了劳动力要素配置效率①参考樊士德和金童谣(2021)的研究,加入人均地区生产总值、政府财政收入、教育财政支出水平、社会保障财政支出水平、医疗卫生财政支出水平、城镇化率、基础设施水平等控制变量。。列(2)为劳动力要素流动比率对劳动者议价能力的回归结果,Migration的估计系数显著为正,证实了劳动要素流动与劳动者议价能力的正向关系。列(3)的结果显示,三重交互项ΔSEGM×Post×Migration的估计系数显著为正,说明在流动人口占比越高的地区,构建全国统一大市场对企业劳动收入份额的提升效应越明显。列(4)与列(5)的回归结果显示,ΔSEGM×Post×Migration的估计系数均显著为正,但列(4)的回归系数比列(5)的更大更显著,表明构建全国统一大市场对工资水平的提升效果更为明显。综合上述实证结果,构建全国统一大市场能够为劳动力要素自主有序流动提供制度保障,从而优化劳动力要素配置,提高劳动生产率与人均工资率;同时,劳动力要素的自由流动也增强了劳动者的议价能力,使人均工资率有更大的提升幅度,实现了劳动收入份额与劳动生产率同步提升。

表7 机制检验——劳动要素流动

(二)异质性分析

区域经济发展不平衡是我国经济的基本事实,企业产权多元化是社会主义市场经济的重要特征。鉴于不同所有制和地区之间存在显著差异,因此有必要对构建全国统一大市场的要素收入分配效应进一步做异质性分析。

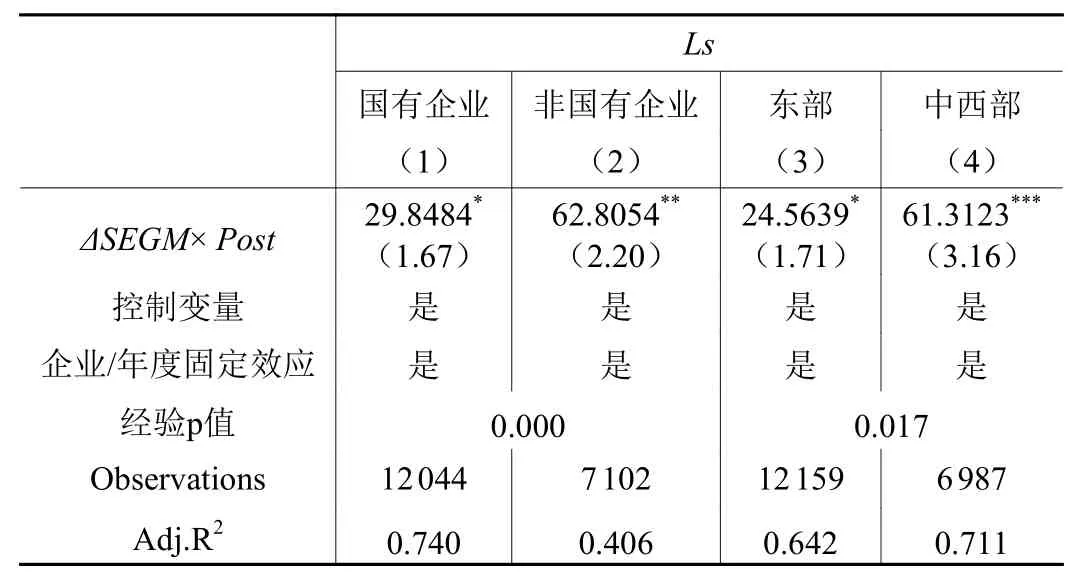

表8报告了异质性检验结果。列(1)—(4)的回归结果显示,核心解释变量ΔSEGM×Post的回归系数在所有子样本中均显著为正,说明无论企业是公有制还是非公有制,无论在我国东部还是中西部,构建全国统一大市场都能显著提高企业劳动收入份额。对比不同企业所有制,列(1)与列(2)的系数大小存在明显差异,且通过了组间系数差异检验,说明构建全国统一大市场对企业劳动收入份额的影响在所有制层面具有异质性,非国有企业的劳动收入份额提升幅度更大。可能的原因是,构建全国统一大市场能通过削弱企业市场势力、促进要素资源自主有序地流动来提升企业劳动收入份额。然而,部分国有企业的主营业务涉及国民经济命脉与国家安全的关键领域和重要行业,或是所从事行业为自然垄断行业,或是承担提供公共产品、公共服务或者其他社会责任的公益型国有企业,竞争性政策对这类企业的影响较小。相比之下,非国有企业的经济活动对市场环境和经济政策的变动则更为敏感。对比不同区域,列(3)与列(4)的回归系数存在明显差异,且通过了组间系数差异检验,说明构建全国统一大市场对企业劳动收入份额的影响在区域层面也存在显著的异质性,中西部地区的提升效果明显高于东部地区。可能的原因是,东部地区已经形成了较高水平的公平竞争市场环境,与之相比,中西部地区的市场化程度较低,市场分割更为严重,进一步改进的空间更大,竞争性政策对市场环境的改善也更为明显。

表8 异质性分析

六、结论与政策建议

构建全国统一大市场是实施“双循环”战略的必要举措,提高劳动收入份额是扎实推进共同富裕的应有之义。本文基于《反垄断法》实施形成的准自然实验,从行政垄断的视角研究构建全国统一大市场的要素收入分配效应。结果表明:(1)构建全国统一大市场能有效提升我国企业劳动收入份额。(2)机制分析表明,构建全国统一大市场通过削弱企业市场势力(行业市场集中度、企业垄断定价能力)、促进要素自主流动(企业融资约束、劳动力要素流动)的渠道增强劳动者议价能力,进而提高企业劳动收入份额。具体地,在企业市场势力方面,构建全国统一大市场能够打破行政垄断、促进市场竞争,以降低行业市场集中度与企业垄断定价能力的方式增强劳动者议价能力,从而提高企业劳动收入份额;在要素自主流动方面,构建全国统一大市场能为要素自主有序地流动提供制度保障与客观条件,通过缓解企业融资约束提高雇佣需求、促进人口跨区域流动、改善劳动力要素配置的方式,强化劳动者议价能力,对提高企业劳动收入份额产生积极影响。(3)异质性分析表明,构建全国统一大市场的要素收入分配效应,在我国行政垄断程度较高、市场化程度较低的中西部地区,以及更具市场经济特性、对市场环境和经济政策变化更敏感的非国有企业中效果更为突出。

结合本文的研究结论,提出如下政策建议:(1)强化反行政垄断执法监管力度,消除非市场因素导致的行业集中,加大对中小企业在税收优惠、人才培训等方面的支持力度,提高市场多样性与竞争性,避免市场集中于少数头部企业,有利于提高劳动收入份额。(2)合理降低企业垄断定价能力,消除企业因行政力量而获取的垄断地位,鼓励企业通过技术创新获取超额利润,完善知识产权保护制度,明确劳动者在创新活动中的主体与核心地位,强化劳动者议价能力,提高劳动收入份额。(3)打破资本市场的银政壁垒,发挥市场在利率形成和资本要素配置中的决定性作用,着力优化民营经济融资环境,逐步降低中小企业综合融资成本;构建多层次资本市场,完善中小企业直接融资体系,加大民营经济债券融资支持力度,缓解企业融资约束,提高劳动收入份额。(4)进一步深化户籍制度改革,持续推进基本公共服务均等化,尽快实现社会保险全国统筹,降低劳动力跨区流动成本,优化劳动力要素配置,实现劳动收入份额与劳动生产率同步提升,在人口合理流动和高效聚集的过程中实现效率与公平相统一。