数字经济发展何以释放居民的消费潜力?

黄漫宇, 窦雪萌

(中南财经政法大学 工商管理学院, 湖北 武汉 430073)

一、引言与文献综述

在国际贸易保护主义盛行、“逆全球化”风潮和新冠肺炎疫情叠加冲击的影响下,我国正面临百年未有之大变局。加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,充分发挥国内超大市场规模优势和有效扩大内需成为“破局”的关键。据统计,我国最终消费支出对GDP增长的贡献率从2010年的47.4%上升至2021年的58.3%,除2010年和2020年两年外,其余年份均远超过投资和出口对GDP增长的贡献率之和①数据来源:国家统计局。。由此可见,我国经济已由传统的投资、出口主导型向消费主导型的增长模式转变,消费已成为拉动经济高质量发展的主引擎和助推器,可以说,扩大内需的关键在于进一步释放消费潜力。

然而,现实中我国居民消费率却从2000年的46.96%降至2022年的37.17%,长期处于偏低水平,与美国、世界主要国家平均水平的50%—70%相距甚远。与此同时,住户存款从2010年的30.33万亿元增加到2022年的120.34万亿元,年平均增速约为11.2%②数据来源:世界银行数据库和《金融统计数据报告》。居民消费率=居民最终消费支出/GDP。,超额储蓄与低消费率均表明进一步激发居民消费潜力的迫切性。为进一步扩大消费,国务院等部门相继出台了《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》等相关文件。党的二十大报告提出“着力扩大内需,增强消费对经济发展的基础性作用”,2022年的中央经济工作会议强调“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”,商务部也将2023年确定为“消费提振年”,2023年的中央经济工作会议强调“着力扩大国内需求,要激发有潜能的消费”。

与此同时,随着新一轮科技革命与产业变革的兴起,以人工智能、5G、大数据、物联网和云计算等数字信息技术为依托的数字经济为我国经济高质量发展注入新动能。据国家网信办发布的《数字中国发展报告(2022年)》显示,2022年我国数字经济规模达50.2万亿元,占GDP比重为41.5%,高于同期名义GDP增速7.3%。此外,2022年全国网上零售额为13.79万亿元,同比增长4%,其中,实物商品网上零售额11.96万亿元,占社会消费品零售总额的27.2%①数据来源:国家统计局。,可见数字经济发展对扩大内需潜力、促进消费提质扩容影响效应明显。因此,研究数字经济发展对释放居民消费潜力的影响以及这一影响形成的机理,对于提振消费、增强消费对经济增长的基础性作用,推动经济高质量发展具有重要意义。

现有关于数字经济与消费的研究,主要从数字经济对消费水平(钟若愚和曾洁华,2022;贺唯唯和侯俊军,2023)、消费差距(谭恒鑫等,2022;姚战琪,2022)及消费结构升级(焦帅涛和孙秋碧,2021;杨碧云等,2023a)三方面的影响展开,大多数学者认为数字经济发展通过降低交易成本、精准匹配供需结构、转变消费模式以及提供便利化支付手段等路径提高消费水平,缩小消费差距,并带动消费结构升级。但也有学者指出数字经济发展过程中也存在发展不平衡的问题,使得数字资源分配不均并产生新的社会矛盾,如数字鸿沟的出现会抑制居民消费(杨碧云等,2023b)、扩大消费差距(张勋等,2021)。此外,学者们的研究大多集中于当期消费水平,对在可支配收入范围内除当期消费支出以外的、未被挖掘的那部分潜在消费需求还缺乏应有的关注,因而数字经济发展对居民消费的影响有待进一步的深入研究。

目前学者们就消费潜力的界定和测度并未形成一致的观点。消费潜力较直观的理解是蕴藏在消费者身上未释放的潜在消费需求,常见的测算方式包括使用消费支出(孙小素和王培勤,2002)、消费率(方福前,2020)和边际消费倾向(姚健等,2022)等单一指标和构建多维度的指标体系。秦晓娟和孔祥利(2017)构建了包含消费能力、消费需要和消费条件三维度的农村居民消费潜力测度体系;龙少波和张睿(2021)构建了包括当期消费能力、当期消费支出和制约因素三维度的居民当期剩余消费潜力测度体系;刘松和楼嘉军(2022)构建了涵盖消费能力、消费支出和消费环境三维度的城镇居民休闲消费潜力测度体系。已有研究对于消费潜力的界定还较为模糊,实际上消费潜力的大小是居民自身消费水平和能力以及外部消费环境综合作用的结果,在界定和测度消费潜力时有必要同时将供给端和需求端同时纳入分析框架中。

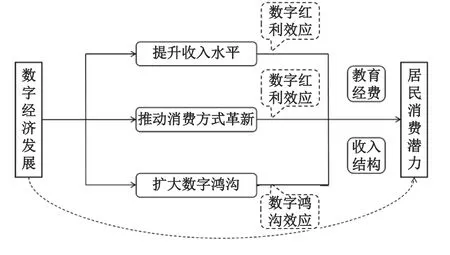

综上,本文可能的边际贡献主要有:第一,基于“保障说”,认为潜力是现有的、能够保障未来发展的各项资源要素的集合,消费潜力的大小主要受到居民自身消费水平和能力以及外部消费环境的影响,并构建涵盖货币支付能力、消费认知能力、现期消费支出和消费环境四个维度的综合指标体系,用于测度居民消费潜力,进一步完善消费潜力的研究;第二,认为数字经济发展对居民消费潜力的释放存在数字红利效应和数字鸿沟效应,深化数字经济影响消费的理论机制;第三,基于面板门槛模型进一步探究收入结构和教育经费对数字经济发展影响居民消费潜力释放的门槛效应,为推动数字经济发展以释放居民消费潜力提供参考。

二、理论分析与研究假说

(一)数字经济与消费潜力的释放

数字经济一方面打破了原有的时间和空间限制,使跨时空交易成为现实,减少了交易环节,实现了消费的便利化,同时为居民提供多元化的信息来源渠道,使其随时随地获取所需商品及服务的价格信息,信息搜寻成本得以降低,也在一定程度上缓解了消费过程中存在的信息不对称问题,交易成本得以降低,交易效率得以提升(李旭洋等,2019)。另一方面,数字技术在消费领域的快速渗透为居民提供数字红利的同时,也拓宽了消费的选择渠道,使其在消费时能“货比三家”,由被动转为主动,充分掌握消费主动权,刺激新消费需求的产生;而新消费需求的产生又倒逼产业结构转型升级,充分利用数字技术的优势优化消费品的供给质量和结构,催生新业态新模式,进一步满足居民的个性化、多元化和品质化的消费需求,实现供给与需求在更高水平上的动态平衡,为居民消费潜力的释放提供保障。钟若愚和曾洁华(2022)以消费水平作为消费潜力的代理变量,研究发现城市数字经济的发展有利于当地和邻近城市居民消费潜力的释放。但与此同时,数字经济发展依然存在发展不平衡和不充分等问题,导致数字资源分配不均并产生新的社会矛盾和问题,如数字鸿沟问题的出现,一方面会降低居民收入(尹志超等,2021)、加剧财富不平等(刘倩,2023),另一方面也会抑制居民消费(杨碧云等,2023b)、阻碍农村居民消费结构升级(黄漫宇和窦雪萌,2022)以及扩大消费差距(张勋等,2021)。据此,提出以下假说:

假说1:数字经济发展影响居民消费潜力的释放,但影响方向不确定。

(二)数字经济影响消费潜力释放的中介机制

Friedman(1957)提出的持久收入假说认为家庭的消费很大程度上取决于其持久收入,即消费是持久收入的稳定函数。具体而言,收入可划分为工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入四类,其中前两类可近似看作持久收入。数字经济发展一方面为居民提供多元化的就业岗位信息和渠道,有利于其工资性收入的提升;另一方面,数字经济催生出电商直播带货、共享经济等新消费模式,也有利于居民经营性收入的提升。唐红涛和谢婷(2022)研究发现数字经济可以显著推动农民收入水平的提升。加之数字普惠金融的发展将排斥在传统金融之外的那部分弱势群体包含在普惠金融的范畴之内,在实现数字金融普惠性的同时,也为居民提供丰富的金融知识和多元化的理财渠道,在一定程度上有利于转变居民的传统储蓄观念,降低其预防性储蓄动机,不仅增加居民的财富性收入,也增强其对未来的预期和信心,进一步激发消费潜力的释放。此外,数字经济的发展丰富了居民劳动技能获取与学习的渠道,居民可以通过互联网、在线教育平台等渠道学习专业技能,信息搜寻和获取成本得以降低,人力资本水平进一步提升,对居民收入水平的提升也有推动作用。王冬梅等(2023)研究发现数字经济对人力资本技能结构存在显著的提升作用。据此,提出以下假说:

假说2:数字经济发展通过提升收入水平促进居民消费潜力的释放。

数字经济的发展不仅催生了以电商平台为媒介的线上消费方式,也催生了线上与线下融合发展的新型消费方式,带动流通效率的提升和流通规模的扩大。居民可以先从线上搜集信息,再去线下实体店购物或是先去实体店获取产品信息,再从线上完成购买,多种购物方式极大地丰富了消费者的选择范围和方式(张德勇和依绍华,2022)。这种体验式的消费既有利于提升消费满意度,又有利于将潜在的消费需求转变为现实的购买行为,并提升居民消费的效率和质量。相较于传统的线下消费方式,消费方式的革新更有利于满足居民个性化、定制化的消费需求。刘婷婷等(2022)研究发现数字经济通过提升农村家庭对网络消费模式的偏好程度进而提升其消费水平。数字技术在消费领域的广泛应用促进了消费方式的变革,带动了居民消费的增长(刘导波和张思麒,2022)。此外,银行卡、支付宝、微信支付及分期付款等支付方式的出现以及小额免密支付、人脸识别支付等新型支付手段的创新不仅提高了居民消费的便利性和安全性,同时也通过将有形的货币转化为无形的数字,降低消费时的“支付痛感”,而且为居民消费提供多元化的资金借贷渠道,为促进消费方式革新提供有利条件,从而更有利于释放居民的消费潜力。据此,提出以下假说:

假说3:数字经济发展通过推动消费方式革新促进居民消费潜力的释放。

数字经济的发展虽然降低了居民的交易成本、拓宽了居民的消费渠道,但是在为其带来数字红利和信息福利的同时,也导致了数字鸿沟的出现,最直观的表现就是消费者被分为信息富有者和信息贫困者两类群体(NTIA,1999)。如果在完全市场化、缺乏政府干预的条件下,数字经济的发展则会自发地产生和扩大数字鸿沟,加剧社会贫富分化(OECD,2001)。而数字化变革进程的加快也伴随着数字基础设施建设与发展的不平衡问题,导致并非所有的消费者都能平等地获取和使用数字技术(杨碧云等,2023b),由此拉大信息富有者和信息贫困者之间的差距。Zhang等(2020)研究发现地区经济发展不平衡和个体间的禀赋差异会导致数字技术使用能力的差异,使信息弱势群体因缺乏信息知识和数字技能而无法享受数字红利。由于数字鸿沟存在马太效应,会出现强者愈强、弱者愈弱的两极分化态势,因而这种效应对信息弱势群体的不利影响会更为严重。以城乡居民为例,相较于城镇居民,农村居民属于信息弱势群体,虽已基本不存在数字设备接入方面的问题,但其利用数字技术获取各类商品及服务信息的能力相对较弱,消费渠道选择和范围相对受限,面临“有钱无处花”和“不知如何花”的问题,即受制于消费认知不足的影响,难以将潜在消费需求转变为现实的购买行为,从而阻碍消费潜力的释放。张勋等(2021)研究发现数字鸿沟会显著扩大消费差距,加剧社会贫富分化。杨碧云等(2023b)研究发现数字鸿沟会显著降低居民消费。据此,提出以下假说:

假说4:数字经济发展通过扩大数字鸿沟阻碍居民消费潜力的释放。

(三)数字经济发展影响消费潜力释放的门槛效应

传统消费理论肯定了收入对消费的重要影响。收入包括收入水平和收入结构,尽管收入水平提升和收入结构优化均对促进居民消费有重要推动作用,但是收入结构对激发消费潜力的影响更值得关注。这是因为随着数字技术的广泛应用,我国居民的消费需求由满足基本的物质需求转向满足高层次的精神文化需求,消费内容也从生存型向发展和享受型转变(祝合良等,2022)。而收入结构按收入来源的不同可划分为工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入四类。其中,工资性收入和经营性收入为基本收入或生产性收入,居民将这类收入主要用于维持基本的生存型消费支出,而财产性收入和转移性收入为非基本收入或非生产性收入,居民将这类收入更多地用于发展型和享受型消费支出。研究也发现,非生产性收入的边际消费倾向高于生产性收入(王湘红等,2022),收入结构的优化不仅能够促进家庭消费结构升级,且这种促进作用在不同收入来源的家庭中存在异质性,主要表现为财产性收入在消费升级中发挥了更大的作用(张冀等,2021)。因而相较于收入结构优化程度较低(非生产性收入占人均可支配收入的比重较低)地区的居民,优化程度较高地区的居民对发展、享受型等高层次消费支出有更高的消费倾向和消费能力,加之数字经济的发展催生了体验式消费、电商直播和线上线下融合发展等新业态新模式,消费品供给质量得到进一步优化,进一步刺激新消费需求的产生,更有利于释放居民的消费潜力。据此,提出以下假说:

假说5:收入结构在数字经济发展对居民消费潜力的影响中存在门槛效应。

数字经济发展在为居民带来数字红利和信息福利的同时,也要求居民具有相应的数字技术使用能力。数字技术使用能力的提升离不开受教育水平的提升,而教育经费投入可以提升居民的受教育水平。数字基础设施建设和互联网的普及仅仅是丰富了居民消费信息的获取渠道,提高了信息的可及性,但对信息的甄别及有效利用才是改善居民福利的关键。Sen(1997)的可行性能力理论认为个体需要具备相应的能力才能顺利完成一系列的功能性活动,而数字技术使用能力作为一种可行能力是决定居民是否能够自由主动地选择与参与各项数字化活动的重要因素之一。Welch(1970)研究发现受教育水平较高的居民知识储备较为丰富,对新事物的接受能力和学习能力更强。在教育经费支出较多的地区,居民整体受教育水平较高,其接受和学习各类有关知识的能力较强,尤其是数字技术使用能力较强,能够便捷、高效地利用多种渠道获取商品及服务的信息,同时借助于数字经济发展的乘数效应,实现高质量供给创造和引领消费新需求,提高居民的消费意愿,进而促进消费潜力的释放。据此,提出以下假说:

假说6:教育经费在数字经济发展对居民消费潜力的影响中存在门槛效应。

综上,本文的理论机制如图1所示。

图1 数字经济释放居民消费潜力理论机制

三、居民消费潜力的测度

(一)居民消费潜力指标体系的构建

1.居民消费潜力的界定。经济学界已有文献对“潜力”的界定主要有两种解释:一种是“差距说”,强调潜力是在所掌握资源实现最优配置时的理想水平与实际水平之间的差距,比如西方经济学对潜在产出的界定;另一种是“保障说”,即潜力是现有的、能够保障未来发展的各项资源要素的集合,是对现有要素的支持和保障的综合评价,比如联合国贸易和发展会议(UNCTAD)制定的用于评价各国吸引FDI程度的潜力指数。目前学术界对于消费潜力的界定并未形成统一的说法,本文基于“保障说”认为消费潜力是指蕴藏在消费者身上尚未释放的潜在消费需求,它是居民已表现出的消费需求与有待引导和创造的消费需求的综合反应,其大小主要受到居民自身消费水平和能力以及外部消费环境的影响。

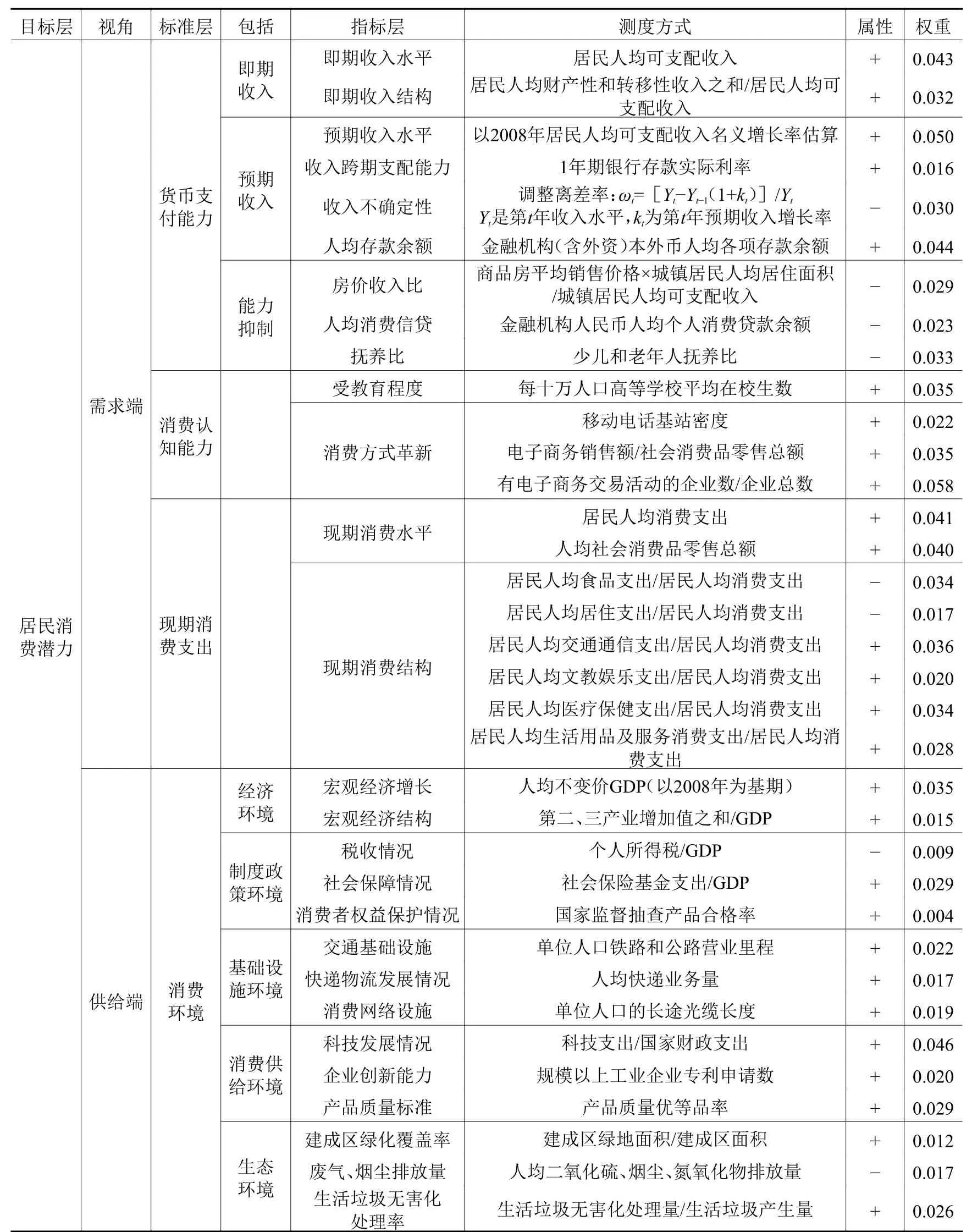

2.居民消费潜力指标体系的构建。学界对消费潜力的测度大多从构建指标体系入手。根据前文对消费潜力的界定,按照需求牵引供给、供给创造需求的原则,参考秦晓娟和孔祥利(2017)及龙少波和张睿(2021)的研究,本文分别从需求端和供给端寻找对消费潜力形成支持和保障的影响因素,并构建相应的指标体系。具体而言,需求端包括居民的货币支付能力、消费认知能力和现期消费支出三个子维度,供给端考察来自消费环境方面的影响因素,包括经济环境、制度政策环境、基础设施环境、消费供给环境和生态环境五个子维度。

从需求端来看,货币支付能力直接决定居民消费需求的大小,而货币支付能力又是由即期收入、预期收入和抑制支付能力三方面的因素所决定的。即期收入包括即期收入水平和即期收入结构指标,预期收入包括预期收入水平、收入跨期支配能力、收入不确定性和人均存款余额指标,抑制支付能力的因素包括房价收入比、人均消费信贷和抚养比指标。消费认知能力是由受教育程度和消费方式革新等因素所决定的,直接影响居民潜在消费需求是否能够转变为真实的消费行为。现期消费支出是居民消费的显在需求,由于消费习惯的形成具有延续性,现期消费的情况对于未来消费具有较大影响。对于这一维度的考察包括现期消费水平和现期消费结构两个指标。

从供给端来看,消费环境包括经济环境、制度政策环境、基础设施环境、消费供给环境和生态环境五个子维度,其中,经济环境反映经济的发展水平,直接影响居民的货币支付能力和现期消费支出,包括宏观经济增长和宏观经济结构指标;制度政策环境通过政策法规等对消费产生影响,包括税收情况、社保情况和消费者权益保护情况;基础设施环境通过影响流通渠道、流通方式和交易环节等对居民消费产生影响,包括交通基础设施、快递物流发展情况和消费网络设施指标;消费供给环境通过高质量的供给体系优化产品及服务供给结构,满足居民的个性化、定制化消费需求,包括科技发展情况、企业创新能力和产品质量标准指标;生态环境是居民消费的基础条件,为居民消费的产品或服务提供原材料、土地等自然资源,对消费方式、消费内容、消费习惯等产生重要影响,包括建成区绿化覆盖率、废气、烟尘排放量及生活垃圾无害化处理率指标。构建的指标体系及权重见表1①居民消费潜力属于预期范畴,囿于数据可得性,仅对短期的未来收入、收入不确定性等指标作适应性预期,其余指标均用现值表示。属性即为指标属性,“+”表示正向指标,指标数值越大越好;“-”表示逆向指标,指标数值越小越好。。

表1 居民消费潜力指标体系

(二)数据处理

指标体系所用数据为2008—2020年31个省份(港澳台除外)的面板数据②样本选择范围为2008—2020年,主要是因为数字经济在21世纪初期是以信息化建设为主,后来随着淘宝网、京东等电商平台的建立,数字经济发展进入电子商务发展和信息化建设深入阶段。2008年淘宝商城建立,其创办的“光棍节”成为电商行业的标志性事件,但与此同时爆发的金融危机对电商行业形成巨大冲击,此后数字经济开始萌芽,为深入探究数字经济发展对居民消费潜力的影响,并基于样本量的考虑,选择以2008年为研究起点。,本文采用主观赋权法中的专家打分法和客观赋权法中的熵权法相结合的方式确定指标权重。首先,根据专家们对数字经济发展影响居民消费潜力释放因素重要性的打分情况,求取各项指标得分的加权平均值作为初步权重;其次,利用熵权法对各项指标进行客观赋权,为保证数据之间的可比性,对数据进行无量纲化和标准化处理,再计算出基于数据本身得出的指标权重;再次,将专家打分法确定的初步权重和熵权法计算得出的指标权重求取平均值并取整,确定最终权重,目标层的权重最终被分为4个标准层权重层级,依次为0.300、0.150、0.250和0.300,各指标层权重确定也采用同样的方式,具体权重结果见表1;最后,基于最终确定的权重计算得出各省份居民的消费潜力指数,数值越大,表明居民消费潜力越大。

熵权法的原理是计算指标的信息熵,通过指标的相对变化对整体的影响强度确定指标权重。一般来说,无量纲化处理后,当指标的相对变化较大时信息熵也较大,从而分配到的权重也较大。本文共有35个指标(n=35)共403个样本(m=403),具体的处理过程如下:

首先,为保证数据之间的纵向可比性,进行无量纲化处理,正向指标和逆向指标的处理公式分别如式(1)、(2)所示:

其次,计算第j项指标下第i个样本的指标占比Uij:

再次,计算第j项指标的信息熵Ej和信息效用Dj,并根据信息熵计算权重Mj:

最后,根据专家打分法确定的初步权重和熵权法计算得出的权重Mj求得平均值并取整,确定最终权重Wj,采用加权求和方式计算综合得分值Si,即为各省份居民的消费潜力指数①全国及各省份消费潜力指数及对应分维度指数的计算结果限于篇幅未汇报,留存备索。:

(三)全国及各省份居民消费潜力现状分析

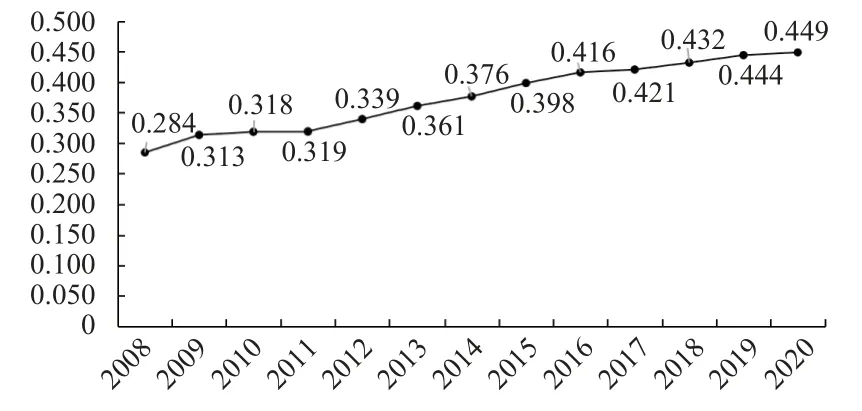

1.全国及各省份居民消费潜力的变化趋势。2008—2020年全国居民消费潜力变化趋势显示(见图2),全国居民消费潜力呈逐年上升趋势,从2008年的0.284增加到2020年的0.449,年均增幅约为3.919%。各省份居民消费潜力总体保持上升态势,但区域之间存在显著差异②各省份居民消费潜力变化趋势限于篇幅未汇报,留存备索。。

图2 2008—2020年全国居民消费潜力变化趋势

根据计算结果③各省份居民消费潜力指数均值及分维度指数均值以人口为权重计算得出,限于篇幅未汇报,留存备索。,以25%分位数和75%分位数为临界点,按照从大到小的顺序对2008—2020年各省份居民消费潜力指数均值进行排列,可将其划分为前25%、25%—75%及后25%三个梯队:第一梯队为北京、上海、天津、浙江、江苏、广东、辽宁和山东,消费潜力指数均值在0.391以上,消费潜力巨大;第二梯队为内蒙古、陕西、重庆、宁夏、湖北、福建、湖南、吉林、山西、河南、安徽、河北、四川、黑龙江、广西和青海,消费潜力指数均值在0.338—0.391之间;第三梯队为云南、江西、新疆、贵州、海南、甘肃和西藏,消费潜力指数均值在0.338以下,消费潜力较小,有待进一步挖掘。

从消费潜力指数的年均增速看,宁夏的消费潜力指数年均增速增长最快,为5.480%,天津的年均增速增长最慢,为2.827%。以年均增速的25%和75%分位数为临界点,按降序排列依次划分为三个梯队:第一梯队为宁夏、湖北、山西、安徽、青海、云南、贵州和西藏,年均增速在4.352%以上;第二梯队为上海、辽宁、内蒙古、陕西、重庆、福建、湖南、吉林、河南、四川、黑龙江、广西、江西、新疆和海南,年均增速在3.547%—4.352%之间;第三梯队为北京、天津、浙江、江苏、广东、山东、河北和甘肃,年均增速在3.547%以下。对比各省份的消费潜力指数均值和年均增速的结果可知:经济发展水平较高的地区,如北京、上海、天津、浙江、江苏、广东、辽宁和山东的居民消费潜力指数均值较大(第一梯队),但年均增速较慢(第二、三梯队),而经济发展水平相对较低的地区,如云南、江西、新疆、贵州、海南和西藏的居民消费潜力指数均值较小(第三梯队),但年均增速增长较快(第一、二梯队),二者之间的差距呈现逐步缩小态势。

2.全国和各省份居民消费潜力分维度指数均值。计算结果显示:全国的货币支付能力指数均值最大,为0.128;消费环境指数均值次之,为0.117;现期消费支出指数均值位列第三,为0.106;而消费认知能力指数均值最小,仅为0.024。这表明货币支付能力、现期消费支出和消费环境占主导地位,是影响居民消费潜力释放的优势因素,而消费认知能力是短板因素。各省份居民消费潜力分维度指数均值也存在显著差异,计算结果显示,北京、上海和天津的各分维度指数均值位于第一梯队,总体而言,东部地区居民各分维度指数均值高于中西部地区。

四、数据、变量与模型

(一)数据来源

本文的数据主要来源于《中国统计年鉴》及各省份统计年鉴、《人口普查年鉴》《中国互联网络发展状况统计报告》等,样本研究范围为2008—2020年,对缺失值进行插值补充后共得到2008—2020年31个省、自治区和直辖市(港澳台除外)的403个面板数据。

(二)变量选择

1.解释变量:数字经济发展(digi)。参考赵涛等(2020),从互联网发展和数字普惠金融两个维度入手,选取互联网普及率、互联网相关从业人员数、互联网相关产出、移动电话用户数和数字普惠金融发展五个指标。对应的测度方式依次为:每百人互联网宽带接入用户数、计算机服务和软件业从业人员占城镇单位从业人员比重、人均电信业务总量、每百人移动电话用户数以及北京大学数字金融研究中心和蚂蚁金服集团共同编制的中国数字普惠金融发展指数,采用熵权法确定指标权重,并计算得出综合得分值,即为各省份的数字经济发展指数。

2.被解释变量:居民消费潜力(conpo)。根据前文对消费潜力的界定,按照需求牵引供给、供给创造需求的原则,参考秦晓娟和孔祥利(2017)、龙少波和张睿(2021)的研究,分别从需求端和供给端寻找对消费潜力形成支持和保障的影响因素,构建相应的指标体系。采用主观赋权法中的专家打分法和客观赋权法中的熵权法相结合的方式确定指标权重,并将计算得出的综合得分值作为各省份居民的消费潜力指数。

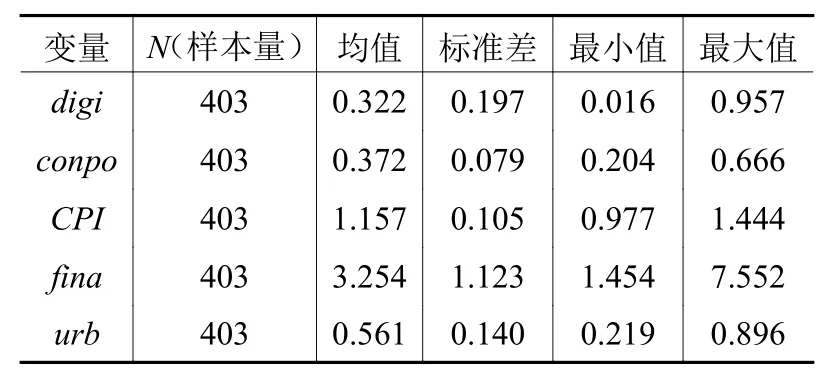

控制变量参考焦帅涛和孙秋碧(2021)、赵涛等(2020)、雷潇雨和龚六堂(2014),选择居民消费价格指数(CPI)、金融发展水平(fina)和城镇化水平(urb)①由于居民消费潜力指标体系中包含了较多的指标,因而控制变量的选择较为有限,本文尽可能多地考虑除数字经济发展这一变量外其余会影响居民消费潜力的因素。。其中,居民消费价格指数以2008年为基期进行平减处理并除以100,金融发展水平以年末金融机构存贷款余额占GDP的比重衡量,城镇化水平以城镇人口占年末常住人口的比重衡量。变量描述性统计见表2。

表2 变量描述性统计

(三)模型构建

本文构建的数字经济发展对居民消费潜力的双向固定效应面板模型如式(8)所示:

其中,conpopt表示t年p省份的居民消费潜力指数,digipt代表t年p省份的数字经济发展指数,Xpt为一系列控制变量,λp和γt分别为地区和时间固定效应,εpt为随机误差项。

此外,为检验数字经济发展影响居民消费潜力释放的门槛效应,选取收入结构(incstr)和教育经费(lnedufee)两个变量作为门槛变量,构建如式(9)所示的单门槛面板模型,并进一步将其拓展为如式(10)所示的多门槛面板模型:

其中,Z为门槛变量,表示收入结构和教育经费,γ1... γn为门槛值,I(·)为示性函数,若满足括号内条件,则函数取值为1,反之取值为0。

五、实证结果与分析

(一)基准回归结果②做基准回归之前,已对所有解释变量进行多重共线性检验,方差膨胀因子均小于10,表明不存在严重的多重共线性问题。

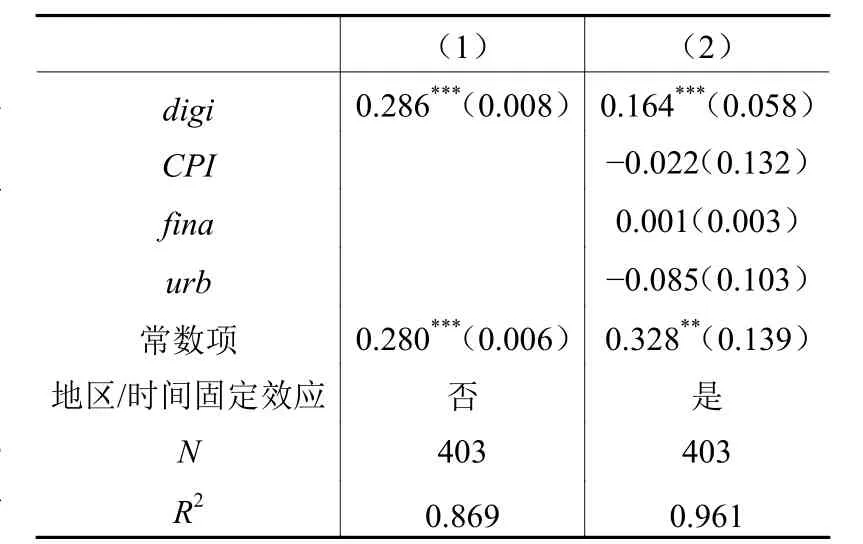

表3为数字经济发展影响居民消费潜力的回归结果,其中,列(1)不加控制变量,列(2)加入控制变量,且控制地区和时间固定效应。同时,所有回归均采用了稳健标准误以减少异方差的影响。由列(2)可知,数字经济发展水平每提升1个单位,居民消费潜力扩大0.164个单位,假说1得以验证,并且数字经济发展有利于释放居民的消费潜力。

表3 基准回归结果

(二)稳健性检验

本文采用三种方式进行稳健性检验:第一,对数字经济发展指数和居民消费潜力指数进行上下1%进行缩尾;第二,替换解释变量,依次采用熵权法计算得出的数字经济发展指数滞后一期和利用主成分分析法重新计算得出的数字经济发展指数作为数字经济发展的代理变量;第三,缩短样本时间①从2013年起《中国住户调查年鉴》开始统计居民消费、收入总数据,之前仅有城镇居民和农村居民分项数据。,将其缩短到2013—2020年。回归结果如表4所示。可知上述几种方式均通过了显著性检验,与基准回归结果基本一致。

表4 稳健性检验结果

(三)内生性检验

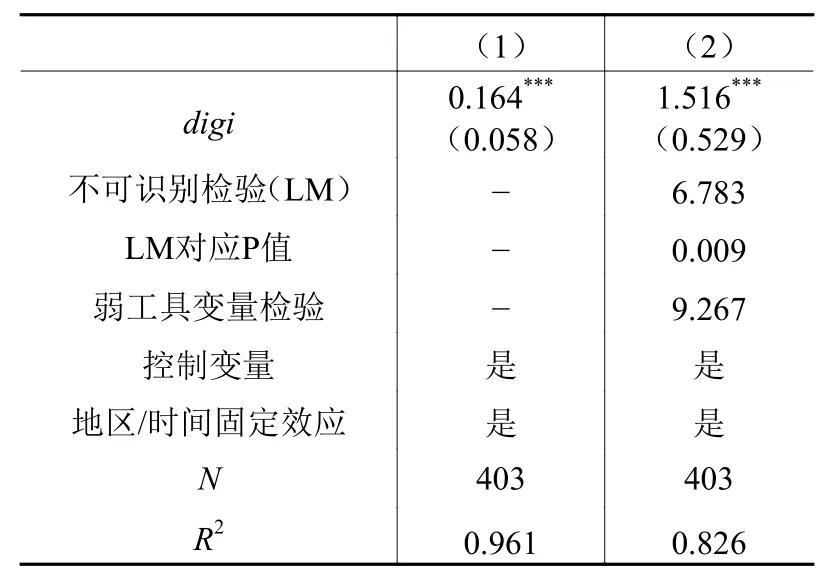

数字经济发展对居民消费潜力的影响可能存在反向因果关系,如部分消费潜力较大的地区经济发展水平较高,基础设施建设较为完善,居民获取信息的渠道多元化,因而数字经济发展水平也较高。此外,个体能力属于主观因素,难以量化,也是影响居民消费潜力释放的因素,存在遗漏变量的问题,故采用工具变量法进行内生性检验。参考Nunn和Qian(2014)、黄群慧等(2019)及赵涛等(2020)的研究,选择1984年各省份每百人固定电话数量与上一年全国互联网宽带接入用户数的交互项作为工具变量。一方面,数字经济发展离不开数字基础设施的建设,而历史上的电信基础设施建设也会影响后续以互联网为依托的数字基础设施建设,满足相关性假设;另一方面,电话等传统通信工具对经济发展的影响也在逐渐减弱,满足外生性假设。

内生性检验结果见表5,列(1)和列(2)分别为基准回归和内生性检验结果。可以看出,不可识别检验的LM统计值为6.783,对应的P值小于0.010,表明拒绝工具变量识别不足的原假设,而弱工具变量检验的F统计值为9.267,大于15%的临界值8.960,拒绝原假设,表明工具变量与解释变量之间满足相关性特征,故选取的工具变量是有效的。此外,对比两列数据结果可知:加入工具变量后,在1%水平上数字经济发展水平每提高1个单位,居民消费潜力增加1.516个单位,与基准回归结果基本一致。

表5 内生性检验结果

(四)异质性分析

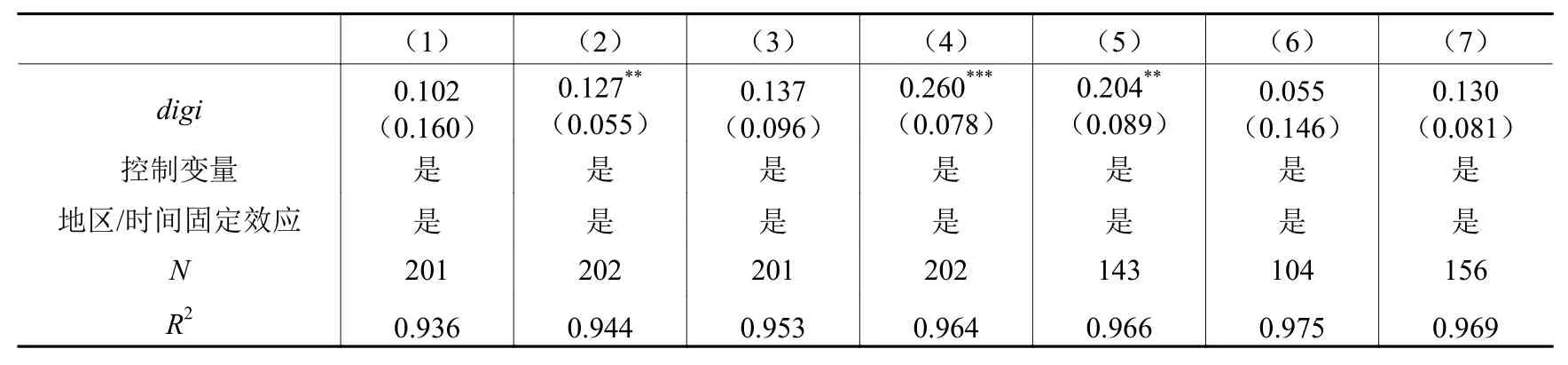

1.收入异质性。根据居民人均可支配收入的中位数将样本分为低收入和高收入两组,依次进行回归,结果见表6第(1)、(2)列。从中可知,在5%水平上数字经济发展对高收入居民消费潜力的影响显著为正,但对低收入居民消费潜力的影响不显著。这可能是因为收入相对较高的群体获取与利用数字技术的能力较强,因此数字经济发展对这一类群体消费潜力释放的作用更强。

表6 异质性分析结果

2.受教育程度异质性。根据居民受教育程度的中位数将样本分为受教育程度低和受教育程度高两组,依次进行回归,结果见表6第(3)、(4)列。从中可知,在1%水平上数字经济发展对受教育程度高的居民消费潜力的影响显著为正,但对受教育程度低的居民消费潜力的影响不显著。这可能是由于受教育程度高的居民学习能力较强,对新鲜事物的接受度较高,信息获取的渠道更丰富,因此数字经济发展对这类群体消费潜力释放的作用更强。

3.区域异质性。根据区域的不同将样本划分为东部、中部和西部地区三组,依次进行回归,结果见表6第(5)—(7)列。从中可知,在5%水平上数字经济发展对东部地区居民消费潜力的影响显著为正,而对中部和西部地区居民的消费潜力影响不显著。这可能是由于东部地区经济发展水平较高,数字基础设施建设完善,且居民人均可支配收入相对较高,因而数字经济发展充分发挥乘数效应,通过优化供给结构满足多元化需求以更好地释放居民的消费潜力。

从以上分析中不难看出数字经济发展仅对高收入、受教育程度高及东部地区居民消费潜力的释放有显著的促进作用,而对处于信息弱势地位的低收入、受教育程度低以及中、西部地区居民的消费潜力无影响,可能是因为数字经济发展为其带来数字红利和信息福利的同时,也将一部分信息弱势群体排除在外,即产生了数字鸿沟,使得所有居民并非平等地获取和使用数字技术,进而阻碍消费潜力的释放。

(五)门槛效应分析

本文选取的门槛变量分别为收入结构(incstr)和教育经费(lnedufee)。其中,收入结构借鉴王湘红等(2022)的研究,以各省份居民人均转移性收入和财产性收入之和占人均可支配收入的比重,即非生产性收入占比衡量;教育经费采用人均教育经费支出的对数衡量。

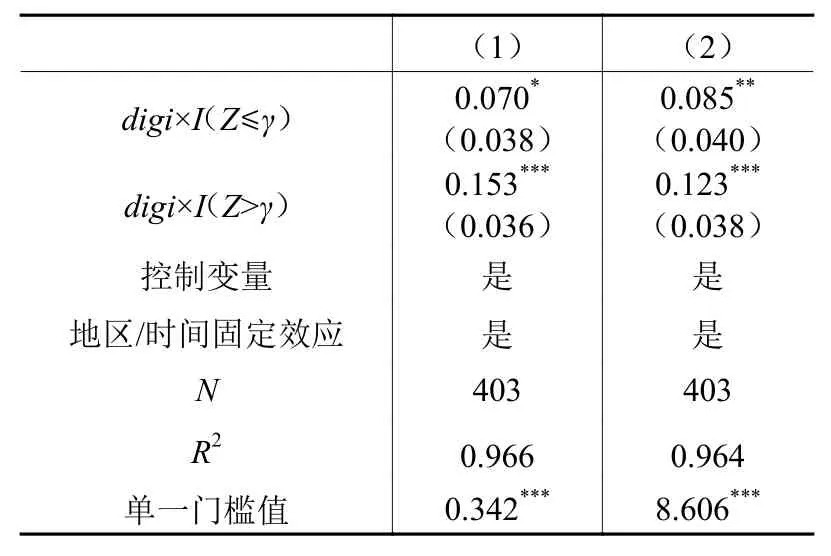

门槛回归结果见表7①门槛效应分析前已对门槛变量个数和有效性进行检验,两门槛变量仅通过单一门槛检验,限于篇幅未汇报,留存备索。。由列(1)可知:当收入结构小于等于0.342时,影响系数为0.070,通过10%显著性水平检验;当超过0.342后,影响系数变为0.153,通过1%显著性水平检验。这表明在不同的收入结构水平下,数字经济发展对居民消费潜力的影响不同,存在明显的门槛效应。收入结构系数越大,数字经济发展对居民消费潜力的释放作用越强。由列(2)可知:当教育经费小于等于8.606时,影响系数为0.085,通过5%的显著性水平检验;当跨越8.606后,影响系数变为0.123,通过1%的显著性水平检验。这表明在不同的教育经费水平下,数字经济发展对居民消费潜力的影响不同,存在明显的门槛效应。教育经费系数越大,数字经济发展对居民消费潜力的释放作用越强,假说5和假说6得以验证。

表7 门槛回归结果

六、影响机制检验

根据前文分析,数字经济发展主要通过提升收入水平、促进消费方式革新和扩大数字鸿沟影响居民消费潜力的释放,在参考江艇(2022)的基础上对影响机制进行检验。其中,收入水平用人均可支配收入取对数衡量;消费方式革新用前文指标体系中相应的三个指标,并结合已确定的权重计算综合得分值衡量;数字鸿沟可分为数字接入鸿沟和数字使用鸿沟两个维度,前者是不同群体在接入信息通信设备及获取信息产品及服务的机会差距,后者则是在使用信息设备获取和利用能力的差距(Riggins和Dewan,2005;Van Dijk,2006)。本文参考尹志超等(2021)及黄漫宇和窦雪萌(2022)的研究,选取是否使用手机、是否使用电脑或移动上网、使用互联网学习、工作、社交、娱乐以及进行商业活动的频率共7个指标①数字接入鸿沟应包括是否拥有数字设备(如手机、电脑),但CFPS数据中并无对应问题,因而采用是否使用数字设备这一代理变量,因为后者也可反映数字设备接入情况。对应的指标赋值限于篇幅未汇报,留存备索。,采用主成分因子分析法构建数字鸿沟指数,具体的计算公式如式(11)所示:

其中,d为利用主成分因子分析法计算所得的每个居民的得分值,max(D)为居民i所在省份得分值的最大值,min(D)为最小值,digapipt为t年p省居民i的数字鸿沟指数,即居民i与所在省份居民得分值最大值之间的差距在最大差距中的占比,该指数越大,表明数字鸿沟越大。关于数字鸿沟指数测算所用数据源于中国家庭追踪调查(CFPS)的2010年、2012年、2014年、2016年和2018年五期样本,通过保留在样本期内持续追踪的家庭,并将家庭经济问卷与成人问卷匹配,删除省份个体数小于100和存在缺失值的样本,最终得到18194个居民个体数据。其中,控制变量包含个体、家庭和省级三个层面,个体和家庭层面包括性别、年龄、户籍、健康状况、受教育程度、家庭人口规模、家庭财富和家庭收入②宏观层面较难测算数字鸿沟,故采用CFPS微观数据。此外,控制变量的赋值限于篇幅未汇报,留存备索。,省级层面控制变量与前文保持一致。

具体的检验结果见表8。由列(1)可知,数字经济发展在5%水平上对居民收入水平的影响显著为正;由列(2)可知,数字经济发展在10%水平上对消费方式革新的影响显著为正;由列(3)可知,数字经济发展在5%水平上对数字鸿沟指数的影响显著为正。这表明数字经济发展对消费潜力的影响主要存在两种效应:一种是通过提高收入水平和推动消费方式革新促进居民消费潜力的释放,即数字红利效应;另一种是通过扩大数字鸿沟阻碍居民消费潜力的释放,即数字鸿沟效应。假说2、假说3和假说4得以验证。

表8 影响效应检验结果

七、结论与建议

(一)研究结论

本文利用2008—2020年31个省份的数据检验数字经济发展影响居民消费潜力释放的机制及效应。研究发现:第一,数字经济发展有利于释放居民的消费潜力,这一促进作用对高收入、受教育程度高及东部地区居民的影响更为显著;第二,数字经济发展对消费潜力的影响主要存在两种效应:一种是通过提升收入水平和推动消费方式革新促进居民消费潜力的释放,即数字红利效应,另一种是通过扩大数字鸿沟阻碍居民消费潜力的释放,即数字鸿沟效应;第三,数字经济发展对居民消费潜力的影响存在基于收入结构和教育经费的单一门槛效应,且当收入结构优化程度或教育经费支出水平越高时,数字经济发展对居民消费潜力的释放作用越强。

(二)政策建议

第一,大力发展数字经济,促进居民消费潜力的释放。加快数字基础设施环境建设,特别是5G、云计算、大数据等数字技术的应用,巩固数字技术对释放居民消费潜力的红利优势。因地制宜地制定差异化的数字经济发展规划,加大财政扶持力度,重点扶持低收入、受教育程度低及中西部地区的居民补齐消费的短板弱项,促进各类要素合理流动和高效聚集,缩小区域间差异,助力共同富裕目标的实现。

第二,采取相应措施,充分发挥数字经济发展对提升收入水平和革新消费方式的积极作用,并警惕发展过程中存在的数字鸿沟问题。强化就业优先政策,加大对中小企业的政策扶持力度,使其创造更多的就业机会;健全就业公共服务,开展大规模、多层次线上职业技能培训,提升居民可支配收入;鼓励电商直播、社交电商、体验消费等消费新模式的发展,加快新型技术与线上线下新消费方式的融合,为激发有潜能的消费提供高质量供给渠道。通过数字技能培训提升居民的信息素养,努力缩小数字鸿沟。

第三,在数字经济环境下促进收入结构优化并增加教育经费投入,为持续释放消费潜力创造条件。一方面,通过推进资本市场制度性改革、完善财产性收入的税收制度和加大转移支付力度等举措逐步提高转移性收入和财产性收入占可支配收入的比重,优化收入结构;另一方面,加大对教育经费的投入,促进教育公共服务均等化,尤其是加大对低收入、农村地区居民等信息弱势群体的政策倾斜力度,提升人力资本水平。