管理层非正常离职能够预测公司违规行为吗?

董秀良 , 徐世莹 , 刘佳宁

(1. 吉林大学 数量经济研究中心, 吉林 长春 130012; 2. 吉林大学 商学与管理学院, 吉林 长春 130012;3. 东北大学 工商管理学院, 辽宁 沈阳 110169)

一、引 言

中国股票市场经过30多年的建设和发展,已经取得了巨大的成就,但不可否认的是,上市公司治理状况始终不尽人意,尤其是层出不穷的公司违规问题更是成为阻碍证券市场健康发展的顽疾。即便是在2020年新《证券法》实施后,在证券监管部门已大幅提高对市场主体违法违规行为惩处力度的背景下,违规问题依然屡禁不止。统计显示,2021年仍有649家A股上市公司被监管处罚,所涉案例多达1964起①参见机会宝:“【2021年度盘点】1964起违规,649家踩雷!贷款三查、财务造假……监管关注重点有这些”,https://view.inews.qq.com/a/20220105A0B5TZ00,2022年1月5日。。或许,新《证券法》发挥效力尚需时日,但可以肯定的是,现行的侧重于“事后”追责的监管模式,不论其阻吓效果如何,它终究只能在有害行为发生之后才能发挥应有的作用,但此时广大中小投资者已经付出了惨痛代价,违规行为对市场的伤害也已然产生。因此,相较于“事后”监管,如何提高事前预判能力,对潜在的违规行为及时甄别和防范,更应成为证券市场投资者保护的重要课题。本文研究管理层非正常离职行为对公司违规的信号作用,其目的正在于此。

不同于欧美高度分散的股权结构以及相应的代理问题,我国上市公司的股权结构较为集中,因此公司代理问题主要体现为控股股东和中小股东之间的代理问题,小股东和债权人的权力被控股股东剥夺的现象普遍存在。我国大量的公司违法实例已表明,在一股独大的股权结构下,控股股东、实际控制人往往正是公司违规事件的始作俑者,而公司管理层则蜕化为控股股东的“行政助理”,在违规事件中扮演着被动的参与者角色。譬如,慧球科技(600556),公司曾对外违规担保达20多亿元,即是由其实际控制人及其关联人实施的。再如,东方金钰(600086),公司曾发生诱多型虚假陈述违法违规行为,也是由公司实际控制人授意、指使公司副总裁等人实施的。以往以“独立”监督为特征的独立董事被认为是解决现代公司代理问题的关键治理角色(Fama和Jensen,1983)。独立董事的意外离职被视为揭示上市公司可能存在违规行为的信号(Fahlenbrach等,2017;刘思敏等,2021)。然而,从独立董事角度解读上市公司治理状况无疑是一个重要方面,但相较于公司“外部的”独立董事,上市公司管理层作为公司重大决策的参与者和知情人,其更具信息优势(Harris和Raviv,2008),更可能拥有上市公司是否有违规倾向或已然违规的私有信息,属于监管层面上的典型“关键少数”。一旦公司违规并被公开处罚,涉事的管理层势必声誉受损,且大概率会被监管机构追责、处罚,因此,在掌握上市公司可能或者已经违规的信息后,管理层会采取各种行动设法向市场传递出自身未与公司“合谋”,是“高质量”管理人员的信号(Spence,1972),以尽可能地规避潜在风险。不过,我国上市公司董事会成员和高级管理人员大多与控股股东存在社会连接(郑志刚等,2016),加之受东方“和为贵”商业文化背景的浸染(刘思敏等,2021),管理层会更倾向于选择“用脚投票”的自保方式来传递信号,以维系与上市公司之间的良好关系。此外,我国证券市场通常视高管更替为一个坏消息(朱红军和林俞,2003)。当上市公司管理层发现公司可能违规的蛛丝马迹而选择离职自保时,上市公司为了将离职事件对市场的负面影响降到最低,往往会在离职公告中采用“个人原因”“身体原因”“工作原因”等模糊的离职理由,以隐藏管理层离职的真实动机。而离职的管理层人员也会倾向于披露模糊的离职原因,以维护其自身声誉(许楠和姜波,2015)。不过,对于上市公司管理层来说,离职对其意味着失去高级职位、高薪酬,并且需要面对未来在经理人市场谋求新职位的不确定性。选择离职显然是其经过深思熟虑后,两害相权取其轻的结果,因此,这类“内部人”的非正常离职行为很可能为甄别上市公司违规行为提供预警信号。而现实中,“康美案”重锤落地所引发的上市公司董监高“非正常离职潮”①据统计,仅在康美药业一审判决结果公布后的十天内,就有123家上市公司的157名董监高紧急递交辞呈,短短十天的辞呈数量就达到了2021年全年的3%。此外,董监高们的离职原因也大多模糊不清,其中“个人原因”成为本次离职潮中的最热门离职理由。参见今日财富:“投资避雷清单:新《证券法》后3025家上市公司董监高离职,8家变动10人及以上”,2021年12月4日。,无疑进一步印证了我们的想法。

本文采用2010—2019年我国A股上市公司数据,实证考察上市公司管理层非正常离职现象与公司违规行为之间的关系。研究发现:首先,与不存在管理层非正常离职现象的公司相比,存在管理层非正常离职现象的公司发生违规行为的概率更高;其次,考虑到公司违规行为属于部分可观测数据,使用Bivariate Probit模型进一步考察管理层非正常离职现象对公司违规倾向和违规稽查的信号作用,结果显示,存在管理层非正常离职现象的公司违规倾向更大,但其对违规稽查的信号作用不显著;再次,当上市公司股权制衡度越低时,或上市公司为非国有控股公司时,管理层非正常离职行为对公司违规的信号作用越强;最后,通过事件研究法检验上市公司发生管理层非正常离职事件后的市场反应,发现管理层非正常离职后市场会出现显著的负向反应,表明投资者能够识别管理层非正常离职所传递出来的风险信号,但这种负向反应的持续时间较短,且大概率在公司违规行为还未被稽查出来之前,市场就已将该事件遗忘。

本文的特色和贡献在于:第一,以往学术界对公司违规行为的预警研究,主要选取公司治理评价指标(Beasley,1996;Wang等,2010)和企业财务评价指标(Beneish,1999;蔡志岳和吴世农,2007)构建公司违规行为预警指标体系,再利用简单的比较分析方法(徐经长和王玲,2008)、Logistic回归模型(Bell和Carcello,2000)、多标准辅助判别法(Spathis,2002)和粗糙集方法(郦金梁等,2020)等构造上市公司违规行为预警模型。此类研究的理论价值固然突出,但对于监管部门和投资者来说实际意义有限,而本文对管理层非正常离职行为的解读为投资者和监管当局提供了一种直观且实用的上市公司违规预警方法。第二,为审视管理层非正常离职与公司违规行为之间的关系提供了新的视角。与以往文献单纯考察管理层非正常离职的企业经济后果(杜兴强等,2013)不同,本文从信号作用视角重新审视管理层非正常离职与上市公司违规行为之间的关系,是对现有研究的有益补充。第三,本文发现当管理层意识到上市公司违规的可能性较高时,更倾向于离职避险,但这种看似主动的行为实际上是管理层舍弃高薪酬和高职位的无奈选择,从侧面折射出上市公司控股股东的强势地位以及管理层在公司治理中的弱势处境,进一步佐证了我国上市公司的核心代理问题主要是大股东对上市公司和中小股东的利益侵占问题。

二、理论分析与研究假设

在现代股份公司中,由于委托人和代理人之间产生的利益冲突以及信息不对称产生的代理问题可以划分为两种类型:一种是传统的伯利和米恩斯式代理问题,其产生的原因是,由于股权高度分散导致了公司的“所有权与控制权分离”,此时的代理问题主要表现在股东和管理层之间,可以称之为垂直代理冲突;另一种代理问题则是大股东和小股东之间的代理问题和利益冲突,即水平代理问题。水平代理问题产生的原因已不再是所有权与控制权分离,而是控股股东的现金流索取权与其持有的控制权不匹配。当公司控股股东的现金流索取权远低于其持有的控制权时,控股股东就有巨大的动机去追求控制权的隐性收益。以往关于企业违规行为的讨论普遍在垂直代理冲突的框架下展开,并倾向于认为公司管理层会主导实施违规,以侵占股东利益。由于参与违规的管理层会迫于法律约束而被强制离职(瞿旭等,2012),加之违规公司也可能会采取更换对违规行为负责的管理层的方式来挽回自身形象,以降低违规事件对股价带来的冲击(Hennes等,2008),管理层离任率会在公司违规行为被查处后显著增加(Agrawal和Cooper,2017)。然而,实际上,在中国情境下,一股独大的上市公司普遍存在,公司违规行为通常与大股东利益取向密切相关,由水平代理冲突所引致的企业违规行为更为普遍(李从刚和李跃然,2019;田利辉等,2022)。实际控制人才是公司内部人的核心,他们通过过度控制董事、高管达成对公司的实际控制,使其主导的各项议案在看似“合理”“合法”的情况下实现必然通过。相应地,由于公司实际控制人对管理层的推荐和任免具有举足轻重的影响力(Brunello等,2003;郑志刚等,2016),管理层逐渐沦为实际控制人的“傀儡”,或被迫或与实际控制人“合谋”侵害小股东利益(王敏和何杰,2020)。在这种情况下,管理层在上市公司违规行为实施过程中往往仅扮演被动角色,甚至同样面临着利益受损,其离职行为与企业违规行为之间的关系将有别于垂直代理框架。因此,基于水平代理冲突,重新探讨管理层非正常离职行为与公司违规间的内在逻辑无疑更有意义。

其一,当管理层知悉或意识到公司已然违规或者有可能违规时,其会倾向于主动离职以尽可能降低公司违规带给自身的法律及声誉风险。前景理论指出,大多数人在面临获利的时候是风险规避的(Kahneman和Tversky,1979),公司管理层亦是如此。尽管控股股东会通过提高管理层薪酬水平(李常青和幸伟,2018)、股权激励(陈文强,2017)等手段诱使管理层配合其实施违规行为,但管理层参与公司违规会增加自身的诉讼风险(Karpoff等,2008),同时,降低其在劳动力市场上的潜在价值(梁上坤和陈冬华,2015),只要博弈重复的次数足够多,声誉为其带来的长期收益就会远高于短期利得(Kreps和Wilson,1982)。因此,管理层很可能拒绝配合控股股东实施违规行为,以规避法律风险和声誉风险(Ormazabal,2018)。具体来说,管理层既能选择对控股股东直接说“不”,也能选择“用脚投票”——主动离职,从而拒绝参与违规行为。然而,现实中管理层往往更倾向于后者。这是因为,一方面,在我国“以和为贵”文化传统的大前提下,很少有管理层会选择对实际控制人说“不”这种相对激烈的拒绝方式,而是更倾向于选择悄无声息地离开公司,以维系良好的人际关系;另一方面,离职可以让自己与公司违规行为强行切割,清晰责任界限,从根源上避免监管处罚,同时也向资本市场传递出自己是优质管理人员的声誉信号。

其二,选择披露非正常离职原因是公司与管理层在权衡共同利弊下得出的最优解。从违规公司的角度看,由于股票市场对公司管理层的主动离职具有显著的负面反应(Warner等,1988;Dedman和Lin,2002;张天舒等,2013),加之,模糊的离职原因是一种“不可验证”信息(Bar-Hava等,2021)。因此,在撰写管理层离职公告时,有违规问题的上市公司为了尽可能弱化离职事件给公司带来的负面影响,会倾向于进行信息操纵(McCornack等,1992),即对管理层的离职原因进行模糊性说明。而从管理层的角度看,管理层也会选择配合上市公司,向外部小股东披露模糊的离职原因:一是因为配合公司公告有利于维系原公司中的人际关系,从而进一步降低自身风险;二是因为已有研究表明,选择模糊披露离职原因也会使管理层在下一期更容易被其他上市公司所聘用(许楠和姜波,2015)。

综上所述,当管理层发现上市公司存在违规问题时,其可能选择以非正常原因离职,进而向市场传递公司违规预警信号,减少自身风险损失。因此,本文提出如下假设:

假设:与不存在管理层非正常离职现象的公司相比,存在管理层非正常离职现象的公司发生违规行为的概率更高,即管理层非正常离职现象对公司违规行为具有信号作用。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选取2010年1月1日至2019年12月31日沪深A股上市公司构成初始研究样本。考虑到2020年3月1日新《证券法》正式实施后,沪深两市爆发了上市公司管理层非理性离职潮,将2020年纳入样本区间可能会导致研究结果存在偏误,所以我们选择2019年12月31日作为样本区间截止期。在初始样本中剔除金融行业以及在样本期间曾被ST或*ST的上市公司,剔除影响公司违规等关键变量缺失的公司后,最终得到20452个公司样本。实证研究所需数据中,上市公司违规数据来源于国泰安数据库(CSMAR);管理层非正常离职数据是由作者根据CSMAR数据库、上市公司年报和招股说明书手工搜集、整理而成;其他变量数据均来源于万得数据库(Wind),或者依据上述数据库计算获得。实证分析软件为Stata16.0。为了消除异常值影响,本文所有连续变量均经过1%和99%水平缩尾处理。

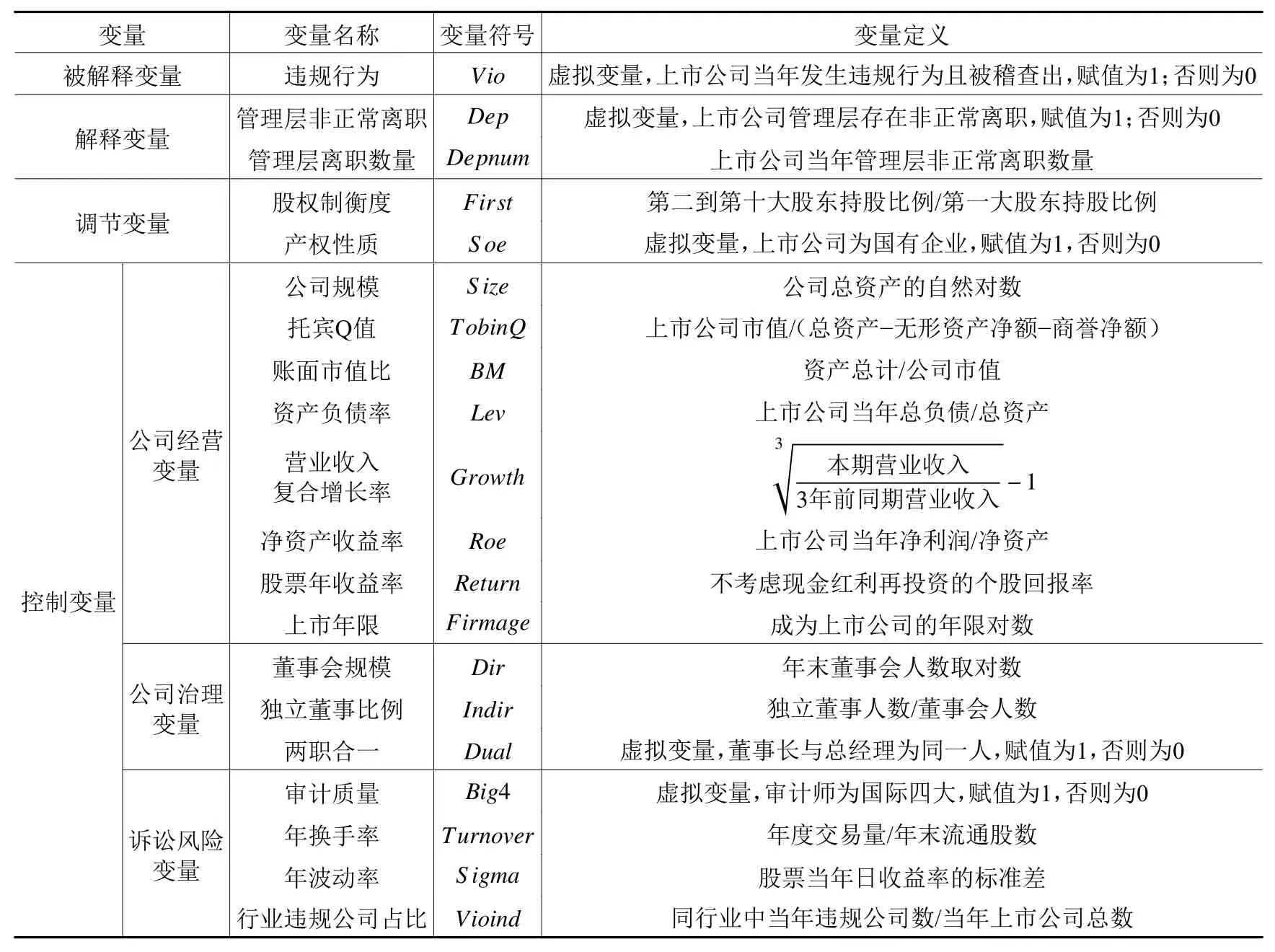

(二)变量定义

1.被解释变量:企业违规行为(Vio)。若公司当年存在违规行为并在事后受到监管机构处罚,则取1,否则取0。这里的违规处罚指的是由中国证监会和沪深交易所等监管机构对上市公司所发生的虚构利润、重大遗漏、披露不实和未缴或少缴税款等违规类型所作出的批评、谴责、罚款和市场禁入等处罚。本文只讨论上市公司本身存在违规的行为。

2.解释变量:管理层非正常离职(Dep)。若公司当年存在管理层非正常离职现象,则取1,否则取0。在以往研究中,学者们对于“管理层”的界定范围并不统一,但大多是指上市公司高级管理人员及董事会成员。结合本文的研究主旨,本文将上市公司管理层限定为公司“内部的”董事会、监事会成员及高级管理人员,具体包括(副)董事长、董事、(副)监事会主席、监事、(副)总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。同时,遵循许楠和姜波(2015)的思路,将如下离职原因认定为管理层非正常离职原因:(1)个人原因;(2)工作调动、工作安排等工作原因;(3)未达到法定退休年龄(男65岁,女60岁),却以退休或年龄原因离职;(4)结束代理;(5)未披露离职原因。而将以下理由认定为管理层正常离职原因:(1)已达到法定退休年龄;(2)任期届满;(3)公司控制权变更及完善公司法人治理结构;(4)任期内受到违规处罚;(5)健康原因;(6)逝世。

3.控制变量。参考Khanna等(2015)及陆瑶等(2012)的研究,本文在模型中引入控制公司经营、公司治理以及诉讼风险这三方面的控制变量:(1)公司经营。本文控制了公司规模(S ize)、托宾Q值(TobinQ)、账面市值比(BM)、资产负债率(Lev)、营业收入复合增长率(Growth)、净资产收益率(Roe)、股票年收益率(Return)和上市年限(Firmage)。(2)公司治理。本文控制了董事会规模(Dir)、独立董事比例(Indir)以及董事长和总经理是否为两职合一(Dual)。(3)诉讼风险。本文控制了审计质量(Big4)、年换手率(Turnover)、年波动率(S igma)和行业违规公司占比(Vioind)。此外,本文还控制了行业与年度的虚拟变量。变量符号和定义见表1。

表1 变量定义

(三)模型构建

为了检验管理层非正常离职对公司违规行为的信号作用,参考Fahlenbrach等(2017)、王春峰等(2020)和刘思敏等(2021)的研究,本文设定如下模型:

其中,i表示公司;t代表年度;被解释变量为上市公司违规行为(Vio);解释变量为管理层非正常离职(Dep);Controls为控制变量,详见表1;∑Year和∑Industry分别表示控制时间效应和行业效应,时间固定效应采用的是年度固定效应,行业固定效应是将制造业细分到二级分类,而其他行业保持一级分类进行固定。同时,在回归分析中得到的标准误均为稳健标准误。由于被解释变量公司违规行为(Vio)是二分变量,参照孟庆斌等(2018)的研究,本文分别使用Logit模型和Probit模型估计,以保证结果稳健。

(四)描述性统计

表2列示了主要变量的描述性统计结果。公司违规虚拟变量(Vio)的均值为0.1701,说明样本期内约有17%的公司发生违规行为且被稽查,上市公司违规问题依旧严峻;管理层非正常离职虚拟变量(Dep)均值为0.4475,管理层非正常离职数量(Depnum)均值为0.7955,最小值为0,最大值为14,标准差为1.2126,说明样本中约有44.75%的上市公司存在管理层非正常离职行为,其中甚至有公司年非正常离职人数达到14人,上市公司管理层非正常离职现象极为普遍。股权制衡度(First)均值为0.9186,最小值为0.0076,最大值为8.0634,标准差为0.8322,说明在我国上市公司中“一股独大”的现象仍广泛存在。产权性质(S oe)均值为0.3834,说明我国上市公司中约有近40%为国有企业。此外,其余控制变量均在合理范围内。

表2 变量的描述性统计

四、实证结果与分析

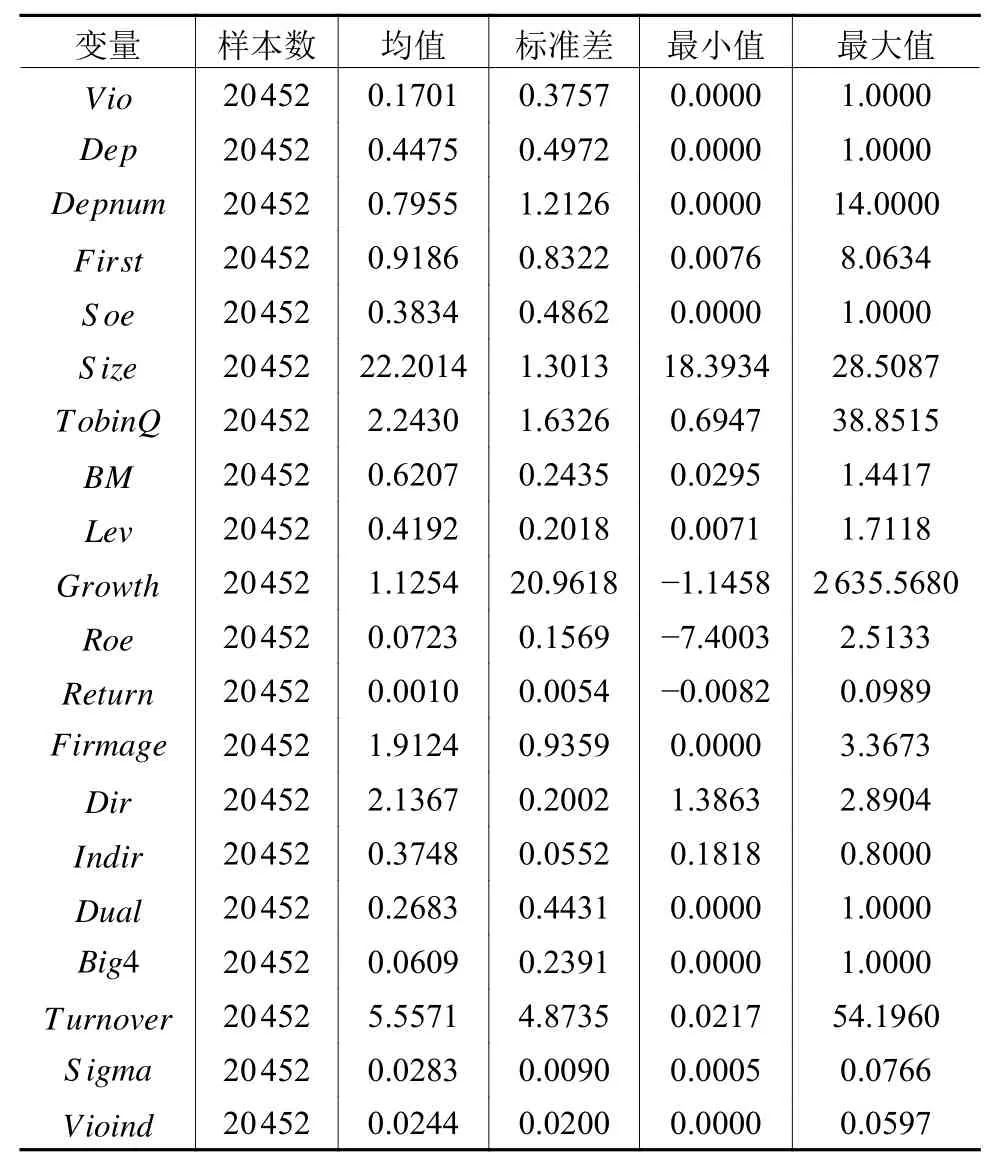

(一)管理层非正常离职对公司违规信号作用的基准回归分析

表3第(1)、(2)列分别列示了管理层非正常离职对公司违规行为的Logit和Probit回归结果。由回归估计结果可知,管理层非正常离职的Logit和Probit回归系数分别为0.0907和0.0522,且均在5%的水平上显著为正,说明存在管理层非正常离职现象的公司发生违规行为的概率更高,即管理层非正常离职对公司违规行为具有显著的信号作用,本文假设得证。然而,二值选择模型只能预测管理层非正常离职后公司发生违规的平均概率,因此,并不是存在管理层非正常离职现象的公司都一定会发生违规事件。在其他情况下,离开公司的原因可能只是管理层人员和管理团队对公司未来发展方向存在根本分歧(Agrawal和Chen,2017),即使没有具体的坏事件即将发生。

表3 基准回归结果

(二)稳健性检验

1.改变解释变量的度量方式。本文的解释变量为管理层非正常离职,为避免研究结论受到变量度量方式的影响,选择替换解释变量进行稳健性检验。参照赵玉洁(2016),基于国泰安(CSMAR)数据库,手工整理样本公司2010—2019年管理层非正常离职数量(Depnum),并对其做加1取对数处理,后将其替代上市公司是否有管理层非正常离职这一虚拟变量作为管理层非正常离职现象的度量指标,对模型(1)重新进行拟合回归。表4中第(1)、(2)列分别列示了管理层非正常离职数量(Depnum)对公司违规行为(Vio)的Logit和Probit回归结果。管理层非正常离职数量(Depnum)的回归系数分别为0.0735和0.0438,且均在5%的水平上显著,表明存在管理层非正常离职现象的公司发生违规行为的概率确实更高,且非正常离职人数越多,公司违规的概率越大,进一步证明了基准回归结果的可靠性。

表4 稳健性检验

2.改变被解释变量的度量方式。考虑到从管理层发现公司存在违规倾向而选择非正常离职到上市公司真正实施违规行为可能存在一定的时间差,为保证研究结论的可靠性,本文在被解释变量中加入了滞后一期的公司违规变量,即将上市公司t期及t+1期是否发生违规行为这一虚拟变量替换原有被解释变量,并重新对模型(1)进行Logit和Probit回归,表4中第(3)、(4)列分别列示了相关回归结果。列(3)和列(4)中管理层非正常离职(Dep)的回归系数分别为0.0694和0.0415,且依旧在5%的水平上显著为正,表明本文的研究结论在改变被解释变量度量方式后依然成立。

3.改变样本区间。为了防止由于采用了特殊时间段数据而获得有利的结论问题,本文将样本区间缩短至2015—2019年,并重新对模型(1)进行回归,结果如表4所示。列(5)和列(6)中管理层非正常离职(Dep)的Logit和Probit回归系数分别为0.1183和0.0678,且仍在5%水平上显著为正,表明在改变样本区间后本文的实证结果保持不变。

4.倾向得分匹配法(PSM)。管理层选择非正常离职可能由于公司其他特征差异,而这些差异同样会影响公司违规行为。因此,为了避免出现选择性偏差,本文采用PSM方法对实验组和对照组进行匹配,重新构建回归样本以缓解此问题。具体来说,首先,我们采用1:1近邻匹配法(卡尺范围为0.05),为每一个Dep的非零观测匹配一个倾向得分最接近的对照组观测。其中,倾向得分基于以管理层非正常离职(Dep)为被解释变量的Probit回归模型得出,解释变量为模型(1)中的所有控制变量。匹配后,实验组与对照组的大多数变量间已不存在显著差异。进一步,利用匹配样本对模型(1)重新进行拟合回归,结果如表4所示。列(7)和列(8)中管理层非正常离职(Dep)的Logit和Probit回归系数分别为0.1542和0.0853,且在1%水平上显著为正,表明研究结论仍然成立。

(三)内在逻辑讨论

关于管理层非正常离职与公司违规的回归结果与前文对管理层因发现上市公司存在违规问题而选择离职以规避自身风险的理论推论相一致。但除此之外,这一回归结果也可以解释为以下两种原因:(1)公司可能因为一位有价值的管理人员突然离职而引发管理混乱,从而滋生违规倾向。然而,一方面,实践中并没有直接证据表明管理层离职后公司治理能力会变弱(Hermalin和Weisbach,1998;张行,2022);另一方面,本文旨在验证管理层非正常离职对公司违规行为的信号作用,即是否包含了显著的预测信息,而非直接探讨管理层离职与公司违规间的因果关系。此外,即便这种情况在某些公司中真实存在,管理层非正常离职现象在这种情况下也依然具有信号作用,因此,二者本质上并不矛盾。(2)管理层在公司被违规稽查后,因负有连带责任而被迫离职。若此情况成立,管理层非正常离职现象则不可以被当作公司违规的信号。为排除上述情况,本文参照刘思敏等(2021)的研究,分别考察管理层非正常离职当年已暴露和未暴露的违规行为。如果公司违规行为在管理层非正常离职当年未暴露,则说明管理层更可能是为规避公司违规风险而主动离职,否则说明管理层大概率是因为受到公司违规牵连而被迫离职的。具体来说,本文继续利用模型(1),考察管理层非正常离职(Dep)当年,公司是否存在已暴露的违规行为(Expo)和未暴露的违规行为(Unexpo)①笔者按照公司违规当年是否被稽查构建已暴露的违规行为(Expo)和未暴露的违规行为(Unexpo)这两个虚拟变量。若公司违规且在违规当年被稽查,则Expo取值为1,否则为0;若公司违规但在违规当年未被稽查,则Unexpo取值为1,否则为0。,表5列示了相关回归结果。列(1)和列(2)中管理层非正常离职(Dep)对公司在离职当年是否存在已暴露的违规行为(Expo)的Logit和Probit回归系数均不显著,但列(3)和列(4)中管理层非正常离职(Dep)对公司在离职当年是否存在未暴露的违规行为(Unexpo)的Logit和Probit回归系数分别0.1039和0.0551,且均在5%水平上显著。因此,公司在管理层非正常离职当年发生未暴露的违规行为的概率更高,这在一定程度上说明管理层是为了降低自身风险而选择在公司违规行为暴露之前主动离职,而并非因为受到公司违规牵连而被迫离职,即排除第二种情况。上述分析与检验再次验证了本文的理论逻辑与研究结论,即管理层非正常离职现象的确对公司违规行为具有显著的信号作用。

表5 管理层非正常离职与公司违规行为是否暴露

五、进一步讨论

(一)管理层非正常离职对违规倾向和违规稽查的信号作用

传统的Logit和Probit这类单变量二值选择模型能够对公司违规行为进行准确估计的前提是监管机构能够稽查出所有上市公司违规行为,但事实显然并非如此。由于上市公司违规行为存在一定的隐蔽性,监管机构很难及时、有效地稽查到所有违规行为,从而导致研究者只能利用部分可观测的公司违规数据展开研究。因此,若仅采用单变量二值选择模型进行估计,有可能会低估管理层非正常离职对公司违规行为的信号作用。本文在使用Logit和Probit模型的基础上,采用Poirier(1980)提出的部分可观测的二值Probit模型(部分可观测的Bivariate Probit模型)进行估计,进一步考察管理层非正常离职现象对公司违规倾向及违规稽查的信号作用。参照Khanna等(2015)和陆瑶等(2012)在研究公司违规时采用的方法,本文将公司违规行为变量分解为违规倾向和违规稽查这两个不可观测的潜变量。两个潜变量的决定因素如下:

在使用部分可观测的Bivariate Probit模型时,XFraud,it和XDetect,it中包含的变量不能完全相同,且解释变量在样本中应表现出足够的变化。因此,参照Khanna等(2015)、陆瑶等(2012)及马奔和杨耀武(2020)等的研究,本文将原模型(1)中的控制变量分为三类,即单独影响公司违规倾向的因素(包括公司治理变量和部分公司经营变量)、单独影响公司违规行为稽查过程的因素(包括诉讼风险变量和部分公司经营变量)以及同时影响以上两者的因素,由此构成解释违规倾向和违规稽查的两组解释变量XFraud,it和XDetect,it,并分别代入式(2)和式(3),进而得到式(4)和式(5)。

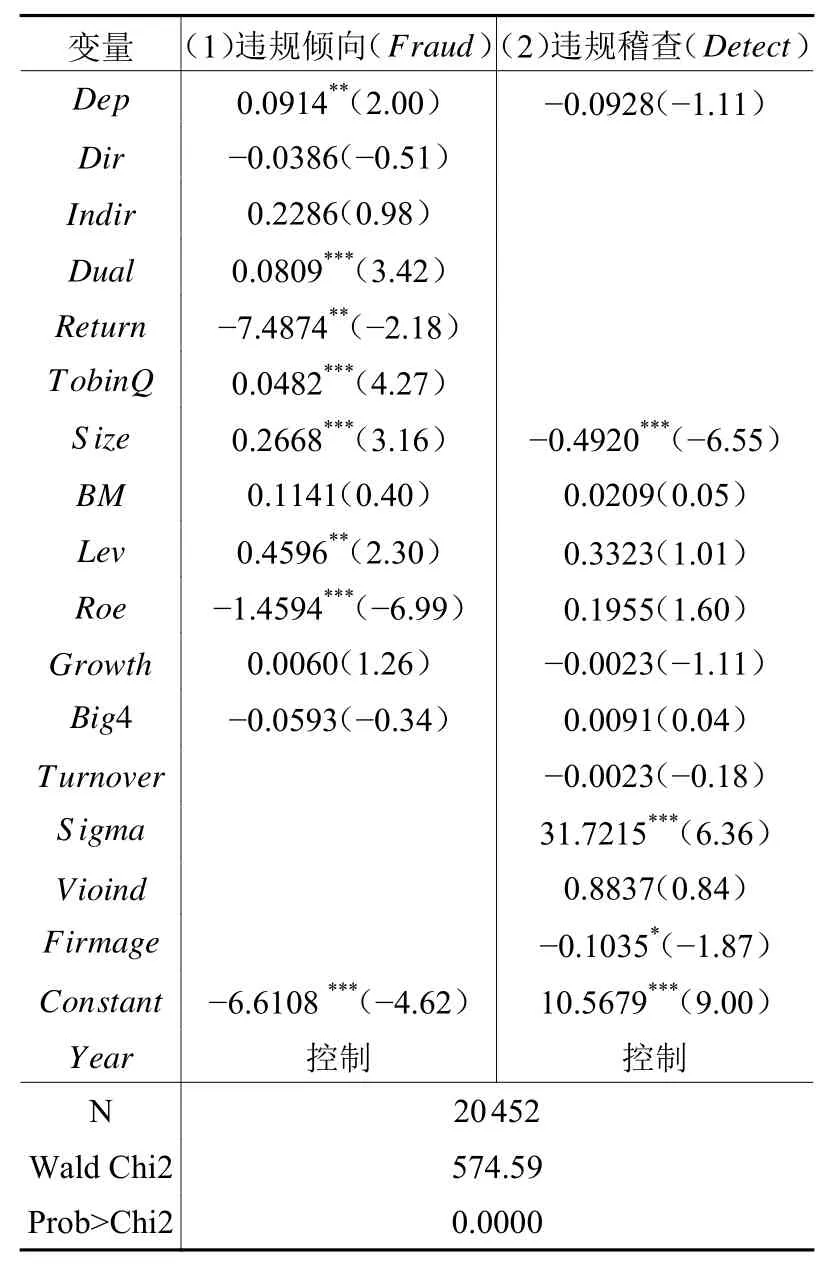

表6列示了利用Bivariate Probit模型得到的回归结果,其中列(1)和列(2)分别列示了管理层非正常离职(Dep)对上市公司违规倾向(Fraud)和违规稽查(Detect)的回归结果。结果显示,对于违规倾向,管理层非正常离职(Dep)的回归系数为0.0914,且在5%水平上显著为正;但对于违规稽查,管理层非正常离职(Dep)的回归系数并不显著。这说明与不存在管理层非正常离职现象的公司相比,存在管理层非正常离职现象的公司违规倾向更大。不过,管理层非正常离职现象并不能反映公司被违规稽查的可能性。这可能是因为管理层作为参与上市公司重大决策的“内部人”,其非正常行为虽然可以反映公司内部实施违规行为的倾向,却很难反映公司所受到的外部关注度和监管强度。此结果依旧符合假设的预期。

表6 基于部分可观测的BivariateProbit模型的估计结果

(二)异质性研究:基于股权结构差异的分析

不同股权结构下控制性股东对管理层采取的控制和监督程度存在差异(祝继高和王春飞,2012),管理层在股东主导的公司违规行为中可能作出不同的行为选择。因此,我们将进一步从股权制衡度及控股股东性质这两个角度分析不同股权结构下管理层非正常离职现象对公司违规信号作用的异质性,也藉此从侧面提供大股东对中小股东利益侵犯的证据。

1.基于股权制衡度差异的分析。股权制衡被视为上市公司治理结构的必然选择,并已得到了学界的广泛认可(隋静等,2016)。适度的股权制衡能够有效监督大股东和管理层的行为,并缓解控股股东与中小股东之间的代理冲突(杨文君等,2016)。而较低的股权制衡度则会导致大股东利用控制权对管理层进行过多干预,推高大股东对管理层利益侵犯的可能性。不过,控股股东的权力滥用会随着股权制衡度的加大而得到抑制(赵国宇和禹薇,2018)。基于上述可以推测,较低的股权制衡度会迫使管理层在公司治理中沦为控股股东的“傀儡”,致使其在发现公司违规问题时只能无奈选择“用脚投票”。因此,我们认为股权制衡度对管理层非正常离职现象与公司违规行为的关系具有调节作用,即股权制衡度的降低会强化管理层非正常离职现象对公司违规的信号作用。

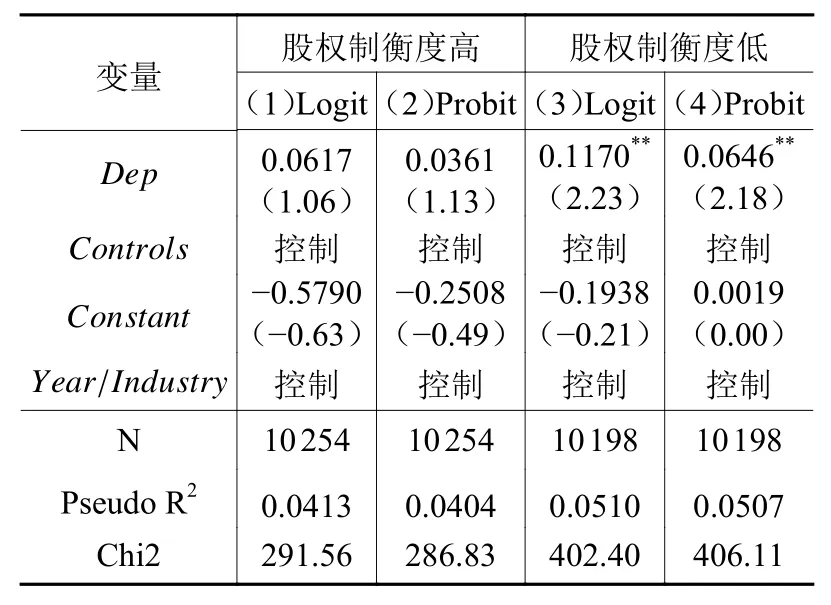

本文参照陈德萍和陈永圣(2011)的研究,以第二至第十大股东持股比例之和与第一大股东持股比例之比衡量股权制衡度。将股权制衡度按中位数为界限分为两组,再将样本数据按照股权制衡度分组回归,回归结果如表7所示。在股权制衡度低组,管理层非正常离职(Dep)的Logit和Probit回归系数分别为0.1170和0.0646,且仍在5%水平上显著为正,但在股权制衡度高组,回归系数则不显著,说明当上市公司股权制衡度较低时,管理层非正常离职对公司违规行为的信号作用更强。

表7 管理层非正常离职对公司违规的信号作用:按股权制衡度分组

2.基于控股股东性质差异的分析。上市公司根据控股股东的产权性质不同可以分为国有控股公司和非国有控股公司两种类型。杨清香等(2010)的研究发现,相较于国有企业,非国有企业的私有产权属性决定了其控股股东对管理层行为更具有控制能力;并且,国有控股上市公司的治理质量要好于非国有控股上市公司(南开大学公司治理评价课题组,2010)。基于此,在非国有控股公司中,管理层更可能为摆脱控股股东控制,规避违规风险,而选择非正常离职。因此,我们认为控股股东性质对管理层非正常离职现象与公司违规行为的关系具有调节作用,即在非国有控股公司中,管理层非正常离职现象对公司违规的信号作用更强。

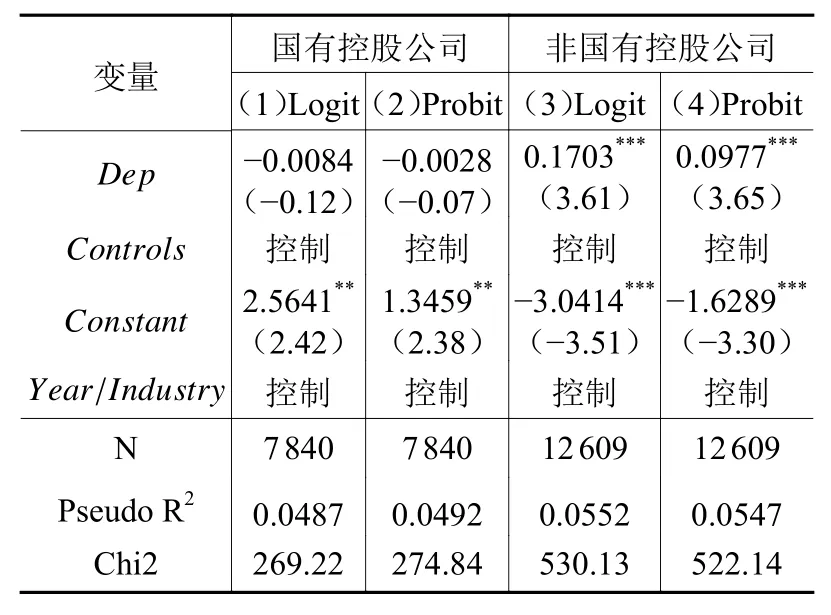

本文将全样本按公司控股股东性质划分为国有控股公司组和非国有控股公司组,再将样本数据按照控股股东性质分组回归,回归结果如表8所示。在非国有企业组,管理层非正常离职(Dep)的Logit和Probit回归系数分别为0.1703和0.0977,且仍在1%水平上显著为正,但在国有企业组则不显著,说明当上市公司为非国有企业时,管理层非正常离职对公司违规行为的信号作用更强。不过,我们认为出现上述情况的原因并非由于国有控股公司治理机制更好,而更可能是因为国有控股公司违规所得利益很难被个人独占,大股东违规动机不强,而非国有控股公司违规所得往往归个人所有,导致大股东违规动机强烈。

表8 管理层非正常离职对公司违规的信号作用:按控股股东性质分组

(三)事件研究:管理层非正常离职的市场反应

管理层非正常离职行为可能传递了公司违规信号。那么,投资者究竟能否识别这种信号呢?信号的影响又能持续多久呢?为回答这一系列问题,我们采用事件研究法验证上市公司发生管理层非正常离职事件后的市场反应。如果投资者能够从管理层非正常离职事件中捕获到公司风险信息,则市场反应预期应显著为负。

本文将上市公司首次发布管理层非正常离职公告的公告日作为事件日,选取[—1,1]、[—3,3]和[—5,5]三个时间窗口,以管理层非正常离职公告日后短时间窗口内的累计异常收益率(CAR)作为市场对于突发事件的情绪反应和短期预判的度量指标,并参照王性玉和彭宇(2012)的研究,采用市场调整法来计算异常收益率,即直接用公司股票的收益率减去市场收益率。具体计算公式如下:

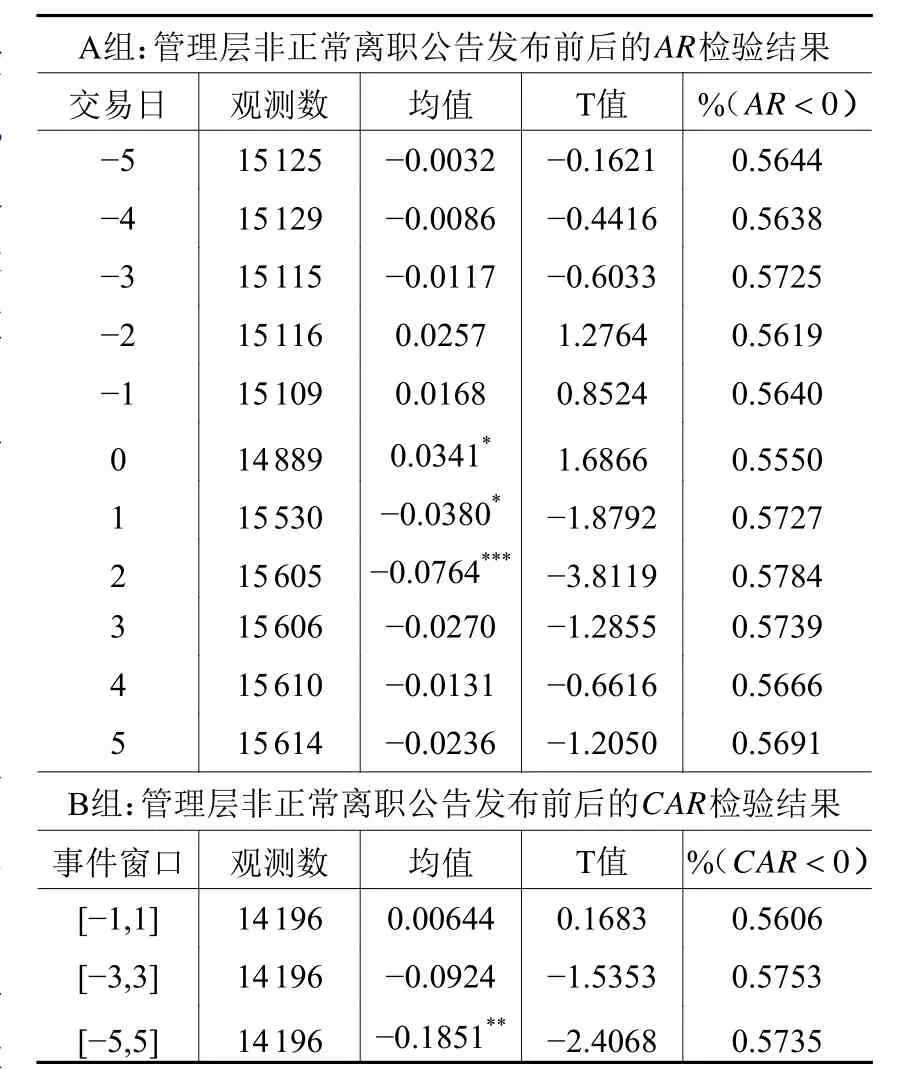

其中,ARit为公司i股票在事件窗口中每日的异常收益率;Rit为公司i股票在事件窗口中每日的实际收益率;Rmt为市场收益率;CARit为公司i股票在事件窗口中每日的累计异常收益率。最后,利用单样本T检验的方法检验事件发生短期内ARit和CARit是否出现显著变化。在这里我们的原假设是ARit和CARit的均值均为0,若事件窗口内的ARit和CARit显著异于0,则表示管理层非正常离职事件引发了显著的市场反应,反之则反是。本小节运用的市场交易数据均来源于锐思(RESSET)数据库。分别剔除因长期停盘等原因导致数据缺失的样本进行显著性分析,检验结果列示在表9中。

表9 管理层非正常离职公告发布后的短期市场反应检验结果

由表9结果可知,管理层非正常离职事件在被公开披露之前的异常收益率不显著,但在事件日后的第一、二日内AR显著为负,且显著性水平显著提升,负值AR观测数占总观测数的比例也较之前升高。并且,随着窗口期的扩大,CAR呈逐渐下降趋势,至[—5,5]窗口期。CAR在5%水平上显著为负,说明管理层非正常离职公告引发了显著的消极市场反应,投资者识别出了管理层非正常离职行为所释放的公司风险信号。值得注意的是,仅在事件日后第三天开始,AR虽仍为负值,但已无法通过显著性检验,这进一步说明管理层非正常离职行为对市场的影响持续时间较短,仅在两个交易日左右,投资者普遍患有“股市健忘症”(王性玉和彭宇,2012)。此外,AR在事件披露当日在10%水平上显著为正,这可能是因为为防止盘中公告造成股价非理性下跌,部分上市公司会选择在管理层离职日当天收盘后才发布离职公告,致使管理层非正常离职事件所引致的负向市场反应在事件日后一日才得以呈现。

六、研究结论与启示

在中国上市公司特有的股权结构下,公司的核心代理问题主要表现为大股东和小股东之间的利益冲突。管理层作为公司重大决策的参与者和知情人,属于上市公司层面的“内部人”以及监管层面上的典型“关键少数”,其非正常离职行为往往隐含着关于公司治理状况的私有信息。本文从信号作用的视角考察了管理层非正常离职现象与公司违规之间的关系,为解读上市公司治理状况,尤其是违规行为提供了一个新的视角和证据。

本文以2010—2019年我国A股非金融上市公司为研究样本,采用二值选择模型作为研究工具,实证考察了上市公司管理层非正常离职现象与公司违规行为间的关系。研究发现:第一,与不存在管理层非正常离职现象的公司相比,存在管理层非正常离职现象的公司发生违规行为的概率更高,即管理层非正常离职现象对公司违规行为具有显著的信号作用。经过替换变量测量方式、改变样本区间与PSM检验等多种方式的稳健性检验后,结论仍然成立。值得一提的是,通过管理层非正常离职与公司违规的内在逻辑检验发现,非正常离职行为是管理层为规避风险而在公司违规行为暴露前作出的主动取舍,而并非其受到已暴露的公司违规行为牵连而作出的被迫举动。第二,采用部分可观测Bivariate Probit模型分析发现,存在管理层非正常离职现象的公司违规倾向更大,但其对违规稽查的信号作用不显著。第三,基于上市公司股权结构差异分析发现,当上市公司股权制衡度越低,或上市公司为非国有控股公司时,管理层非正常离职行为对公司违规的信号作用越强。第四,通过事件研究法检验发现,投资者能够识别管理层非正常离职所传递出来的公司风险信号,发生管理层非正常离职事件后市场反应显著为负,但投资者对这一事件的负向反应会在短期内趋于平淡。

本文的主要启示在于:对投资者而言,在考察上市公司时,应该对公司管理层非正常离职行为给予足够的关注,评估其所隐含的公司治理状况以及违规的风险信号,并结合公司的股权制衡度、控股股东性质等信息,对公司风险有一个及时、客观的把握,更好地规避投资风险。对监管部门而言,应加强对上市公司违规行为的“事前”预防和“事中”控制,从根源上减少公司违规行为的发生。加大对存在管理层非正常离职现象的上市公司的关注和问询力度,在准确、及时甄别公司违规风险状况的同时尽早给予投资者警示,而目前我国证券交易所通常仅会在上市公司发生管理层集体离职时才会向涉事公司发出问询函。此外,我国证券市场现行的上市公司管理层离职信息披露制度为管理层隐藏披露信息提供了机会,监管部门有必要考虑将上市公司管理层离职信息的披露格式和内容同样纳入监管范围,杜绝“模糊披露”。