新型冠状病毒肺炎疫情中国防治政策变迁

周荣锋 孙 恺 徐 芳 卢洪洲△

(1深圳市第三人民医院办公室 深圳 518000; 2国家感染性疾病临床医学研究中心 深圳 518000;3清华大学医院管理研究院 北京 100191)

2020 年3 月11 日,WHO 正式宣布新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情成为全球大流行[1],在之后两年多的时间内,虽然中国大陆的确诊病例数基数不小,但死亡率低,预防重症死亡的效果尚佳,这是中国长期以来坚持“动态清零”抗疫政策的突出成果。2022 年9 月14 日,WHO 为协助各国努力结束全球疫情紧急情况,更新了全球防范、准备和应对计划,共提出6 份政策简报,以期达到如下两个战略目标:(1)通过保护个人减少病毒传播;(2)预防、诊断和治疗 COVID-19,以减少死亡、感染和并发症。在这一背景下,研析过往疫情变化及政策变迁对于后续疫情防控具有重要意义[2]。本文在研析全球疫情变化的基本情况、归纳总结中国疫情防控的政策发展变迁的基础上,分析并强调在疫情常态化管理的新时期,应强化以家庭为核心的新型精准防控策略的政策建议。本研究主要通过收集各国官方公开数据及信息进行政策概括及内容总结,并根据WHO 对各成员国疫情的官方数据统计进行全球疫情变迁的综述和归纳。

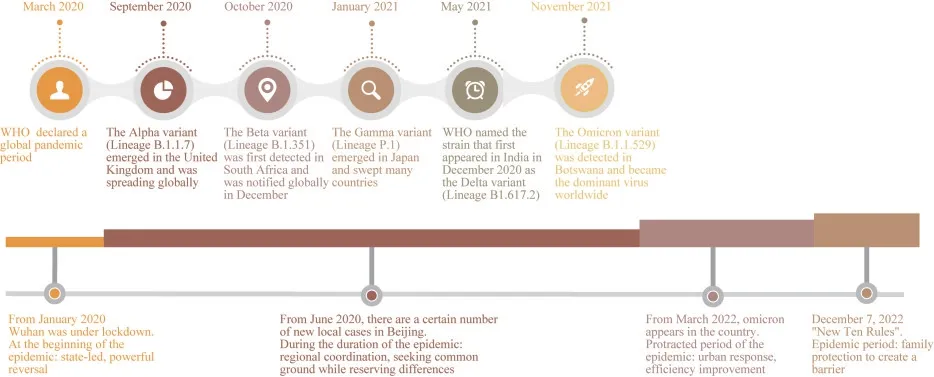

全球疫情变迁本文从高关注变异株(variant of concern,VOC)的视角[3]梳理全球疫情变迁情况,并结合各国在不同阶段的主要防控政策探析不同政策群对疫情的影响(图1)。

图1 全球疫情及中国防疫政策变迁Fig 1 The changes in prevention policies of the global and the China’s epidemic

2019 年12 月至2020 年2 月:新型冠状病毒肺炎出现 研究[4]显示,意大利、法国、美国在2019 年12月之前便已出现相关未知病毒,但这一说法仍未被证实。2019 年12 月,第一种流行病毒株19A 在中国武汉被发现,自此开启了中国疫情防控的篇章。

中国第一时间启动了应急管理机制,并开始实施严格的疫情防控措施,以防止疫情扩散,其中有几项措施令人瞩目:(1)自2020 年1 月23 日起,对武汉进行封闭管理;(2)筹建方舱医院(火神山医院、雷神山医院);(3)调配全国医疗卫生资源驰援武汉。

在此期间,全球其他各国陆续报告首个确诊病例,多数国家的管控政策更加倾向于保障人群自由,在此期间最大的感染案例分别为日本出现的钻石公主号邮轮事件[5]、韩国出现的新天地教会群聚性感染事件[6]。

2020 年3 月起:新型冠状病毒肺炎全球大流行[1]WHO 正式宣布新型冠状病毒肺炎进入大流行阶段,各国陆续颁布出入境限制条件,有些国家甚至关闭了本国边界,如波兰(3 月14 日)、丹麦(3月14 日)、立陶宛(3 月15 日)、阿根廷(3 月16 日)等,并采取相应的隔离管控措施。在此期间,意大利、西班牙采取了与武汉类似的封城措施,以阻隔病毒的进一步传播。

2020 年9 月:Alpha 变异株(Lineage B.1.1.7)出现 自9 月首次从英国采集的样本中发现该病毒后,12 月中旬开始在英国快速传播,在此期间,多国政要确诊,死亡人数激增,并逐步出现全球传播趋势。

2020 年10 月:Beta 变异株(Lineage B.1.351)出现 该变异株10 月份首次在南非被发现,12 月进行全球通报,逐渐成为全球范围的主要流行毒株。

2021 年1 月:Gamma 变异株(Lineage P.1)在日本出现,席卷多国 在这一阶段,病毒的传播力再次提升,引发再次感染的可能性升高,P.1 谱系的病死率比以往的变异株高1.5 倍[7]。

2021 年5 月:WHO 提出标准化命名方案,以避免污名化,并将于2020 年12 月首次出现在印度的毒株命名为Delta 变异株(Lineage B1.617.2) 美国疾控中心指出,Delta 变异株基本传染数R0 已达到8~9[8],这一变异株的传染力再度增强,住院风险激增。

2021 年11 月:Omicron 变异株(Lineage B.1.1.529)在博茨瓦纳被发现,并成为全球主要传播病毒

Omicron 的传播速度更快,但致命性比Beta 变异株低,住院风险低[9],潜伏期变短。

在疫情不断演化的过程中,全球疫情防控措施可分为两大阵营,以欧美国家为主导的“群体免疫”策略以及以中国为主导的“动态清零”政策,虽然这两大政策群的实施侧重点不同,但都着眼于减少病毒传播、提高疫苗覆盖、保护弱势群体。截至2022年12 月7 日,全球共有6.4 亿人感染了新型冠状病毒,其中共报告死亡病例660 多万例,确诊病例数排名前三的国家分别是美国、印度、法国,死亡病例数排名前三的国家分别是美国、巴西、印度,中国的确诊病例数和死亡病例数排名分别为15 名和36 名[10],这与中国严格的疫情防控措施密不可分。

中国大陆疫情防治政策变迁

疫情初期:国家主导 强力逆转 疫情初期,为在最短时间内控制疫情,减少对人群的伤害,中国采取了强硬的疫情管控措施,并从中获取了宝贵的抗疫经验:(1)通过封锁政策减少疫情外泄。对武汉进行了长达76 天的封锁,在此期间,全国单日确诊病例从最初的571 例(2020 年1 月23 日全国新增确诊病例数)[11]降至63 例(2020 年4 月8 日全国新增病例数)[12]。(2)为被隔离人员提供基本生活保障。(3)调配全国卫生人力、物资支援武汉抗击疫情。(4)建立方舱医院[13],探索大型公共场所的应急避险功能[14]。

疫情持续期:区域协调 求同存异 在这一阶段,全国各地已经基本形成了统一的应急管理流程,健康码、行程码、落地检测、全民核酸筛查、隔离管控等措施在全国范围内推广,但各区域之间由于地域、气候、文化等方面的差异,政策落地时有偏差,为确保疫情防控效果,各地方基层单位推广网格员管理制度,了解辖区内居民情况,在发生区域间人口流动时,确保人员第一时间按照当地防疫政策开展疫情防控工作。

为加强区域协同,国家提出三区(即封闭区、管控区、防范区)研判政策和“常态化防控区域”的概念,各地需要根据疫情进行风险研判。同时,为防止出现“层层加码”现象,特推出国务院客户端,方便群众实时查看各区域风险区分布情况,查找各地防疫措施,并可及时举报各地可能出现的违规操作。

疫情持久期:城市响应 效率提升 在抗击Omicron 变异株的过程中,遭受病毒袭击的几大城市形成了各自鲜明的城市响应特色:上海市不断优化封控政策,历经了“鸳鸯封城”、全市大范围封控、全城静态管理、有限活动,最终成功阻击疫情;深圳市以快制快,通过3 天全市停工及全民核酸筛查迅速控制疫情,提出“圈层管理”模式,通过五大圈层管理区分各类人群的感染风险,以达到精准防疫的目的;推广“1530 核酸圈”,即保证市民在15 分钟步行范围内找到核酸采样点,并在30 分钟内开展快速核酸检测,在最快时间内找到阳性患者以提供及时治疗[15]。

通过经验总结,各城市在报告新确诊病例后的及时响应速度提升,这可以达到有效控制疫情的最终目的。

疫情攻坚期:家庭防护 打造屏障 2022 年12月7 日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》[16],被称为国务院防疫措施优化“新十条”。新十条的出台预示着我国的疫情精准防控策略进入到一个新的阶段,疫情防控的责任主体将由国家下沉至每个家庭,乃至个人。这一阶段,每个家庭需要通过系统、有效的精准防控行动铸造更加坚挺的健康保障屏障。

我国政府在这一阶段提出“新十条”主要基于如下原因:(1)抗疫成效显著。中国在抗击疫情的战役中坚持了3 年,已经初步形成了人群免疫屏障,为确诊人群提供了及时有效的医治,中国的新冠疫情死亡率较低,疫苗接种人次超过34 亿[17],为老年人、婴幼儿、儿童、孕产妇、慢性病患者等弱势群体提供了相对安全的生活环境。(2)现阶段的疫情特征。随着病毒毒性的减轻,对人体免疫系统的攻击力下降,有效的防护措施可以帮助人群避免病毒的侵袭。

为提高群众对“新十条”政策指引下的健康素养,科学防范可能出现的疫情,多个官方媒体发布了健康防疫手册,如人民好医生和人民网联合发布的《个人防疫手册(第二版)》[18],中国疾病控制中心发布的《科学防控知多少,个人防护要记牢》[19],均强调个人的重要责任。

本文强调当前阶段要注重家庭的疫情防控责任,与中国的“家文化”密不可分。在中国,一个大家庭往往涵盖了婴幼儿或儿童、中青年和老年人等多代人群,在后疫情时代的攻坚阶段,如果每一个家庭能够做到精准防控,家庭中的中青年可以承担起监督长辈及后代个人防护的责任,将有效保障人群健康。

中国大陆疫情防治政策的变迁与疫情的严重程度、医疗救治的覆盖力、人民群众的防疫水平息息相关。在疫情初期,由国家统一进行各类资源调配,打响了疫情阻击战;在疫情持续期,政策管控的核心由国家转移至各区域、各地区,在充分调动地方主动性和自主性的基础上,保障群众的生命权益;在疫情防治的持久阶段,在疫情攻坚阶段,防控的主力军转移至各个城市,各城市依照各自的特色制订相应措施,带来了防治效率的提升;在疫情进入平稳阶段后,各个家庭成为了中国的健康屏障,对于疫情防治发挥了重要的作用。这些政策变迁的特点显示了中国大陆疫情防治政策的动态变化,体现了中国公共卫生体系的反应效率及卫生公平。

强化以家庭为核心的精准防控新策略

建立并强化以家庭为核心的防控责任机制

1.以家庭为最小责任单位建立新型疫情防治体系 通过各类健康宣教,提高家庭内部成员对疫情防控的三大法宝,即“戴口罩”“勤洗手”“接种疫苗”的认知。

口罩对于空气中的病毒具有阻隔效果已成为世界范围内的共识[20]。家庭中的中青年除自己规范佩戴口罩外,须监督家中的儿童、老年人及时佩戴和更换口罩。

养成勤洗手的好习惯,对于减少病毒对人体的影响至关重要[21]。外出归家后要及时进行手部消毒;在外时尽量不要用手触碰自己的面部,尤其是口鼻部。

疫苗是最经济、有效的预防疾病的公共卫生手段,各个家庭要根据实际情况敦促符合接种条件的成员及时接种。

2.以家庭为单位进行外部环境监测及预警 当同楼层或同单元出现确诊病例时,无论是否被研判为高风险区,作为邻居的各家庭都需要启动家庭内部的应急管控预案,加强对家庭内部高风险人群的健康监测和保护,减少与邻居家庭不必要的接触,降低传播风险,必要时可遵医嘱进行药物预防。如果被研判为高风险区,要按照社区要求进行隔离,并关注成员健康状况变化,如出现转阳症状,应及时采取介入措施。

此外,在日常生活中,减少对公共区域的直接接触,如乘坐电梯时尽量使用其他物品按相应楼层按钮;及时提醒邻居规范佩戴口罩;保持合理的社交距离等。

3.提高家庭的疫情防治能力 当家庭成员出现新冠症状时,首先,要在确保家庭成员安全的前提下进行抗原或核酸检测,确定是否感染新冠病毒。其次,根据国家发布的《关于印发新冠病毒感染者居家治疗指南的通知》[22],对阳性患者进行相应治疗。最后,建议其他家庭成员进行自觉的自我隔离,在隔离期间密切关注成员健康情况,出现异常时及时采取措施。

当家庭成员症状缓解或核酸检测结果转阴后,可根据WHO 的康复指导手册,重点关注7 个方面:上呼吸道的异常;加强体力活动和锻炼;当出现疲劳时进行及时的调整;当出现声音问题、吞咽异常、味觉嗅觉问题、记忆力减退或注意力分散时,及时采取合理的介入措施;关注心理健康问题;加强对疼痛的管理;协助家庭成员健康地重返工作[23]。

“疫苗”+“小分子口服药物”组合出击实现疫情“防”+“治” 在人类抗击疫情的历史上,“疫苗”+“口服药物”才是最终实现疾病“防”+“治”的制胜法宝。

疫苗接种方面,我国的疫苗安全系数高,健康收益大,提高疫苗接种率对于打造免疫防护屏障意义深远。疫苗犹豫在世界卫生组织公布的十大健康威胁中位列第八,需要重点关注我国老年群体、有基础疾病人群的疫苗犹豫问题,提升这些弱势群体的疫苗接种率[24]。同时,应加强疫苗组合效果的分析研究,提升疫苗接种对人群的保护效用,目前我国提出6 种加强免疫接种的疫苗及组合,引导弱势群体接种新冠疫苗[25]。另外,应将开发和推广鼻喷疫苗预防感染作为重点,这类疫苗与传统疫苗相比,具有给药方便、药物吸收好、接种者依从性高等优势,并可以在呼吸道病原体的进入点产生更持久的免疫保护[26]。

药物治疗方面,小分子口服药具有方便给药、用药,易生产、易储存,安全性高、不良反应小,成本较抗体药物低等优势,加速小分子口服药物研制及市场推广对于疾病诊治至关重要。香港大学的研究团队证实,两款进口口服药物可以减少确诊病例的病毒载量,并降低病死率(辉瑞Poxlovid 52%,Molnupiravir 66%)[27]。国产口服药Azvudine 起初用于HIV-1 病毒感染者的治疗,作为国内首款口服药物[28],其针对老年人、有基础疾病的患者等弱势人群的有效性及安全性仍需临床的进一步验证,疗效尚未确定[29],需要进一步加强药物研发。

通过信息化手段为各个家庭提供充足的医疗保障 互联网医疗及信息化平台可以打破时空的限制,为更多的家庭和人群提供及时的环境安全检测、日常健康监测、居家医疗保障、健康知识宣教、心理咨询服务等。

香港在疫情期间推出的安心出行可以记录使用者的行程信息,报告同时空的确诊病例,提供其疫苗接种情况,在居家隔离期间通过连接特定手环协助卫生主管部门进行监测。台湾社交距离APP、NHS COVID-19,主要侧重于确诊病例的自主上报功能。

中国大陆基于各类平台推出健康码、行程码,可以查询个人的疫苗接种情况、核酸检测结果、个人行程等信息,确诊病例的个人情况及其行动路线由官方通过公布流行病学调查结果获取,可利用互联网医疗的优势进一步扩大其功能范围,为各个家庭及其成员提供更加透明、及时的资讯。下一步,互联网医疗平台应更加深入参与家庭防疫当中,打破物理界线,运用高效的信息化手段,以家庭中的中青年为枢纽,指导整个家庭的新冠防治过程。

结语新冠疫情防治政策随着疫情的变化在全球范围内经历了较大的变动,新的时代背景下疫情常态化管理已成为各国进行疫情管控的主要方向。本文通过对中国大陆疫情初期、疫情持久期、疫情攻坚期的防控政策进行综述,基于此提出目前国内进行疫情常态化管理的具体措施和政策建议。中国的疫情管控措施从疫情开始之初就比其他国家和地区反应速度更快、影响范围更广、作用人群更大,在新常态化疫情管控的时代背景之下,中国目前推广的以家庭为核心的精准防控新策略将进一步发挥效用,助力中国进一步完善卫生健康体系。

作者贡献声明周荣锋 综述撰写,信息检索和筛选,图形绘制,思路设计。孙恺 综述撰写,制图。徐芳 信息检索和筛选。卢洪洲 综述构思和修改。

利益冲突声明所有作者均声明不存在利益冲突。卢洪洲是本刊编委,未参与此文的同行评议和终审决策。没有其他利益冲突需要声明。