河流岸线生态服务功能评价指标体系与评价方法研究

张登成,王中敏,李亚俊,樊皓,刘扬扬

长江水资源保护科学研究所

河流岸线作为构成河流自然生态空间的组成部分,通常是指河流两侧周围一定范围内水陆相交的带状区域[1-3]。随着我国经济社会快速发展,河流及周边土地资源开发强度、范围不断扩大,取排水设施、道路桥梁、水利水电工程建设以及外来物种入侵等造成河流岸线形态和生物群落结构改变[2,4-5],导致岸线生态服务功能退化,对区域生态安全与经济社会持续发展造成严重威胁。近年来,随着河长制的全面落实,河流岸线保护与利用专项检查行动、重点水域监督执法等的开展,河流岸线生态状况总体趋好[6]。但目前河流岸线修复研究和实践聚焦于岸线功能区划[7-9]、岸线利用影响因素[1,10]、生态修复方案[11-15]等,对岸线生态服务功能评价指标和评价方法的研究较少,导致河流岸线具体如何修复、修复到何种程度以及修复效果如何衡量等存在盲区[2,16],直接影响到河流岸线修复成效[17]。

《河湖健康评价指南(试行)》[18]基于河流健康概念,从“盆”“水”“生物”“社会服务功能”4 个方面建立了河流健康评价指标体系与评价方法,其中与河流岸线相关的评价指标包括岸线自然状况、河岸带宽度指数、违规开发利用水域岸线程度、岸线利用管理指数、防洪达标率等;《河湖生态缓冲带保护修复技术指南》[19]提出可用生态修复面积作为河湖生态缓冲带修复效果的评价指标,有条件的地区也可将植被覆盖率、生物多样性指数等作为评价指标;DB33/T 2368—2021《海岸线整治修复评估技术规程》[20]根据海岸线整治修复工程类型,分类制定了海岸线整治修复的评估指标体系与评价方法,与海岸线相关的指标包括海岸自然形态、植被覆盖率、沿岸鸟类活动、近岸污染治理、自然景观风貌、人文景观风貌等;廖迎娣等[2]针对江苏省长江岸线修复面临的问题,构建了岸线修复评价体系,包括4 项主要指标(植被覆盖率、水土保持度、原生植物恢复度、植物物种多样性)以及2 项附加指标(护岸型式多样性、岸线曲折度)。上述规范和文献提出的评价指标均从不同侧面反映了河流岸线的生态服务功能,但均无法全面反映河流岸线所具备的各项生态服务功能,且部分评价指标对基础数据要求高,计算过程复杂,在实际河流管理工作中难以推广。2021 年3 月1 日施行的《中华人民共和国长江保护法》(简称《长江保护法》)提出制定长江流域河流岸线修复规范,确定岸线修复指标,保障自然岸线比例,恢复河流岸线生态服务功能。因此,制定覆盖面全、操作性强的河流岸线生态服务功能评价指标体系,对于精准识别河流岸线存在的生态问题、科学评估河流岸线修复工程的实施效果极为必要,也是落实《长江保护法》的客观要求。

笔者在调研国内相关研究成果以及水利、生态环境、海洋等行业有关的技术规范的基础上,依据科学性、全面性、独立性和可操作性原则,结合河流岸线具备的防洪、控制侵蚀、保护水质、生物栖息和景观功能,构建河流岸线生态服务功能评价指标体系与评价方法,以期为识别河流岸线生态问题、修复河流岸线生态服务功能、健全河流岸线管理长效机制提供依据和参考。

1 河流岸线的类型、结构和生态服务功能

1.1 河流岸线的类型

根据人为活动对河流岸线的干扰程度、河流岸线土地利用方式、生态退化特征等因素,可将河流岸线分为生态保护型与生态修复型两大类[19]。其中,生态保护型河流岸线指生态环境现状较好或无人为干扰或仅有轻度干扰的类型,可细分为植被良好型、沙漠型(河流水体直接与沙漠、戈壁相邻的岸线)和岩石型(从多年平均最高水位线向陆域延伸有自然存在的宽度不小于10 m 岩石区的岸线)3 类。生态修复型河流岸线指受人为干扰而存在不同程度生态退化,需要采取生态修复措施的类型,根据堤防有无和土地利用类型,生态修复型河流岸线可细分为堤防型、农田型、村落型、养殖塘型、城镇型、河口型以及复合型(具有上述2 种及以上类型的河流岸线)7 类。

1.2 河流岸线的时空结构

河流岸线作为河流生态系统和陆地生态系统的过渡带[21],是一个较复杂的地理景观单元。河流岸线生态系统在结构上与其他生态系统具有显著的区别,其在空间和时间尺度具备典型的四维结构特征,即从上游到下游的纵向结构、从河床到泛滥平原的横向结构、从河川径流到地下水的垂向结构以及周期性岸线形态变化与生物群落演替的时间变化特征[22]。

从纵向来看,河流岸线主要由自然保护岸线(如重要湿地、水产种质资源保护区、人文历史景观区等)、治理修复岸线(防护林带、禁采区等)、开发利用岸线(港口码头、桥梁、取排水设施等)以及特定功能岸线(蓄洪排涝区、排污区等)等不同的景观斑块组成。

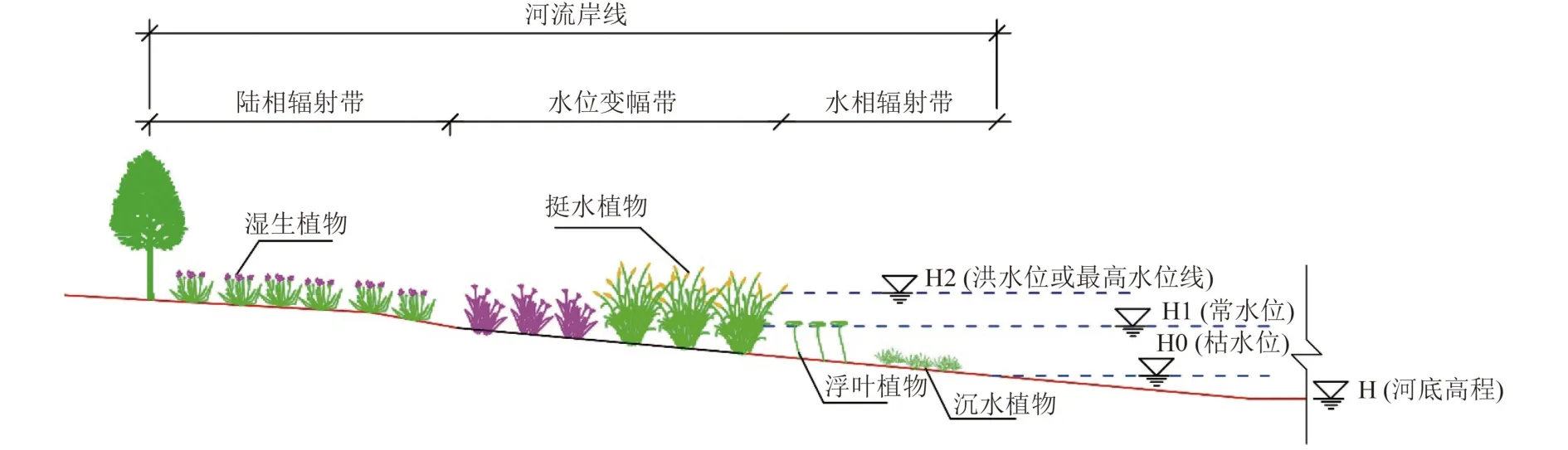

从横向来看,河流岸线主要由水相辐射带、水位变幅带、陆相辐射带3 个区域组成[23],其特征植物类群分别为沉水植物和浮叶植物、挺水植物、湿生植物(图1)。其中水位变幅带是河流高水位到低水位之间的区域,是河流岸线生态服务功能发挥的核心区域,其范围取决于周期性的水位变幅、风浪作用的强度和持续时间等[24]。

图1 典型河流岸线垂直剖面结构示意Fig.1 Schematic diagram of vertical profile structure of typical river shorelines

1.3 河流岸线的生态服务功能

河流岸线生境的特殊性、复杂性与空间高度异质性,决定了其生态服务功能多样性,河岸带植被对水域和陆域生态系统之间的物质流动、能量流动、信息流动和生物流动具备廊道、过滤器和屏障功能,有助于增加动植物的种类、数量与分布,提高生态系统生产力,治理水土和保护稳定河岸,调节微气候和美化环境[4,24]。同时,河流岸线生态系统具有明显的边缘效应,导致其生态系统结构脆弱,成为生物多样性丧失的重灾区之一[4,22]。近年来我国经济社会快速发展,河流周边区域人口不断聚集,取排水设施、道路桥梁、水利水电工程建设等人为活动对河岸带生态系统造成破坏,导致出现河岸带生境退化、生物多样性下降、面源污染加剧等问题[5,25]。

综合国内外相关研究进展[4,21-22,24,26-27],河流岸线生态服务功能可以归纳为防洪、控制侵蚀、保护水质、生物栖息、景观功能5 项:1)防洪功能。河岸带尤其是大型河流的河滨带,具有大量持水性能良好的土壤和植被,对洪水的耐受性强,洪水期间能够在短时间内阻滞、蓄积洪水,然后在较长时间内慢慢向下游释放,有效降低洪峰流量[21-22]。2)控制侵蚀功能。河岸带植物根系通过增强土壤表层的强度,以提高河岸带的稳定性,从而降低河水的侵蚀速度,此外河岸带植被还具备减缓水面漂浮物和冰块产生的冲刷影响[22]。3)保护水质功能。河岸带植被对农田等面源污染具有较强的过滤和缓冲作用,通过植被带对污染物的过滤、渗透、吸收、滞留、沉积等作用,实现污染物入河浓度和入河量下降,达到维护河流水质的目的[27]。4)生物栖息功能。河岸带生态系统结构为水陆交错的过渡带,从水相辐射带到陆相辐射带,温度、湿度、光照强度、水流流速等生境因子具有高度异质性,可为两栖动物、鸟类、爬行动物等野生动物提供多样性场所,满足其栖息、摄食、繁殖等需求[11]。5)景观功能。河流岸线具有众多的自然景观和人文景观,其良好的生态环境对于提升城市景观层次具有重要作用[1],在保护河岸带生态环境的基础上,适度开发岸线景观功能,是实现人与自然和谐相处、提高滨水环境水平的重要举措。

2 河流岸线生态服务功能评价指标与方法

2.1 评价指标选取原则与筛选步骤

评价指标的选取需要客观反映河流岸线生态服务功能,各项评价指标应从不同方面体现河流岸线生态服务功能,此外还应考虑相关数据获取的难易程度以及计算过程的规范性等方面。因此,评价指标选取主要遵循以下原则:1)科学性。选取的评价指标以及构建的评价指标体系层次结构必须客观真实反映河流岸线生态服务功能特点。2)全面性。选取的评价指标能够全面反映河流岸线的防洪、控制侵蚀、保护水质、生物栖息、景观等生态服务功能,且具有指示性。3)独立性。评价指标之间应相互独立,其含义不重叠,各自发挥效用。4)可操作性。评价指标的含义明确,统计计算方法规范且较为简便,立足于较易获取的可收集、监测或统计数据,便于操作与实践。

评价指标筛选主要包括指标梳理和指标遴选2 个步骤:1)指标梳理。查阅了2013—2023 年发表的与岸线修复、岸线资源评估、岸线生态完整性评价、河流健康评估等直接相关的参考文献45 篇,以及水利、海洋、生态环境等行业技术规范6 项,梳理出与岸线功能相关的评价指标68 个。2)指标遴选。按照构建的准则层将上述评价指标进行分类,将采用次数不少于3 次的指标作为候选指标,在此基础上结合指标筛选的原则,综合确定各准则层对应的评价指标2~3 项。

2.2 评价指标体系

根据评价指标选取的原则,构建了河流岸线生态服务功能评价的指标体系(图2)。该指标体系包括目标层、准则层和指标层,其中目标层为河流岸线生态服务功能,准则层对应河流岸线的防洪、控制侵蚀、保护水质、生物栖息、景观功能5 项生态服务功能,指标层包括防洪达标率、堤防安全、植被覆盖率、岸坡稳定性、排污口布局合理程度、生态缓冲带状况、生物多样性指数、植物群落状况、水鸟状况、景观生态价值、景观舒适度11 项评价指标。

图2 河流岸线生态服务功能评价指标层次结构Fig.2 Hierarchy structure of ecological service function evaluation indicators for river shorelines

2.3 评价指标分析

2.3.1 防洪功能指标

防洪功能反映河流岸线抵抗洪水、保障堤防安全的能力,包括防洪达标率、堤防安全2 项指标。

防洪达标率用于评价河流堤防及沿河口门建筑物防洪达标情况。防洪达标率统计达到防洪标准的堤防长度占堤防总长度的比例,有堤防交叉建筑物的,须考虑堤防交叉建筑物防洪标准达标比例。防洪达标率计算公式如下:

式中:RFDRI为河流防洪达标率,%;LRDA为河流达到防洪标准的堤防长度,m;LRD为河流堤防总长度,m;nSL为河流堤防交叉建筑物达标数量,个;nSSL为河流堤防交叉建筑物总数,个。

堤防安全评价应根据堤防的级别、类型、历史和保护区经济发展状况等进行安全评价,包括堤防工程质量复核、防洪标准复核、渗流安全性复核、结构安全性复核等。根据SL/Z 679—2015《堤防工程安全评价导则》,得出堤防各项计算结果以及堤防运行管理和工程质量评价结果等级(如一类、二类、三类等),并进行评价,据此综合判断堤防安全程度。

2.3.2 控制侵蚀指标

控制侵蚀反映河流岸线抵抗侵蚀的能力,包括植被覆盖率、岸坡稳定性2 项指标。

植被覆盖率指自然或人工植被(包括叶、茎、枝)在地面的垂直投影面积占管理范围总面积的比例,是反映河流岸线绿化程度的指标。计算公式如下:

式中:rpc为植被覆盖率,%;Aci为岸段i的植被覆盖面积,km2;Aai为岸段i的岸带面积,km2;Lvci为岸段i的长度,km;L为所评价河流岸线的总长度,km。

岸坡稳定性是反映河流岸线发生变形破坏的程度指标,与岸坡倾角、岸坡高度、植被覆盖率、河岸基质、坡脚冲刷强度等因素相关。计算公式如下:

式中:VBS为河流岸线稳定性赋分;VSA为岸坡倾角赋分;VSC为岸坡植被覆盖率赋分;VSH为岸坡高度赋分;VSM为河岸基质赋分;VST为坡脚冲刷强度赋分。

2.3.3 保护水质指标

保护水质是反映河流岸线阻控外源污染、防止水质恶化的生态服务功能,包括排污口布局合理程度、生态缓冲带状况2 项指标。

2.3.3.1 排污口布局合理程度

排污口布局合理程度是反映河流岸线点源污染控制的功能指标,主要考虑饮用水源保护区内排污口设置情况、排污形成的影响程度、单位河流岸线长度排污口分布密度3 个指标,并进行赋分。每个赋分标准判别条件均不重复,当涉及不同赋分标准的判别条件时,采用各等级赋分标准加权平均计算得到综合赋分值。综合赋分值越高,表明河流岸线排污口布局越合理,越利于保护水质。

排污所形成的影响程度可依据河流岸线单个排污口排污形成的混合区长度和宽度综合确定。在岸边点源稳定排放情况下,不考虑岸边反射影响,平面二维水质数学模型的解析解为:

式中:x和y分别为笛卡尔坐标系X向和Y向的坐标,m;C(x,y)为x、y点的污染物浓度,mg/L;m为污染物排放速率,g/s;C0为河流排放口初始断面混合浓度,mg/L;h为断面水深,m;Ey为污染物横向扩散系数,m2/s;u为纵向平均流速,m/s;k为污染物综合衰减系数,s−1。

污染混合区纵向最大长度(Lsmax)采用下式计算:

污染混合区横向最大长度(Ltmax)采用下式计算:

式中:Ca为污染物允许升高浓度,mg/L。Ca=Cs-Ch,Cs为水功能区所执行的污染物浓度标准限值,mg/L;Ch为河流上游污染物浓度,mg/L。

单位河流岸线长度排污口分布密度用于评价河流岸线范围内排污口数量与岸线长度的比值,计算公式如下:

式中:D为排污口分布密度,个/km;Ns为排污口数量,个。

2.3.3.2 生态缓冲带状况

生态缓冲带状况是反映河流岸线面源污染阻控能力的指标,可通过岸边植被拦截降水和减少地表径流、土壤和沉淀物吸附、植物吸收、微生物吸收、反硝化作用等过滤掉大量污染物,因此该指标主要考虑植被类型、植被带宽度等条件进行赋分。当评价岸线涉及到不同赋分标准的判别条件时,采用各等级赋分标准加权平均计算得到综合赋分值。综合赋分值越高,表明河流岸线生态缓冲带拦截污染物的效果越好,越利于保护水质。

2.3.4 生物栖息指标

生物栖息是反映河流岸线提供生物栖息环境的生态服务功能,采用生物多样性指数、植物群落状况、水鸟状况等指标进行评价。

生物多样性指数是综合考虑区域内生物物种数和种群数量,用以反映河流岸线生物多样性水平的指标。计算公式如下:

式中:H'为生物多样性指数;S为样品中生物种类总数;N为样品中的个体总数量;nj为样品中第j种的个体数量。

植物群落状况是反映河流岸线植被为生物提供栖息环境、食物来源等的指标,岸线植物群落包括乔木植物、灌木植物、湿生植物、挺水植物、沉水植物等,根据植物种类和数量的多寡以及分布情况进行分级判断。评价河流岸线植物群落状况时,每5~10 km 选取1 个评价断面,取各断面赋分的平均值作为植物群落状况得分。对断面区域内岸线植物种类、数量、外来物种入侵状况等进行调查,结合现场验证,按照丰富、较丰富、一般、较少、无5 个等级分析河流岸线植物群落状况。

水鸟状况是反映河流岸线范围内生物栖息状况的指标,包括鸟类的种类、数量等。结合现场观测记录作为赋分依据,也可采用参考点倍数法,以河流水域岸线形态重大变化前的历史参考时段的监测数据为基点,宜采用20 世纪80 年代或以前的监测数据。

2.3.5 景观功能指标

景观功能指河流岸线与水域相互搭配、融合形成的珍贵自然和人文景观,具有观赏、游憩、审美等价值,以满足人们对高品质亲水生活的需求。采用景观生态价值、景观舒适度2 项指标进行评价。

景观生态价值是反映岸线景观观赏性、景观价值和景观连通性的指标。采用自然或人文景观价值、景观连通性、区域代表性等进行分级评价。

景观舒适度是反映岸线景观游憩、服务和管理设施的完备程度在观赏、游憩和审美等方面给人带来的主观感受。采用公众满意度、游憩服务设施等进行分级评价。

2.4 评价标准与评价方法

2.4.1 评价标准

综合相关技术规范以及该领域研究现状[2,3,26,28],确定各评价指标的赋分标准和效用赋值(表1)。

表1 各评价指标赋分标准和效用赋值Table 1 Scoring standards and utility values for each evaluation indicator

2.4.2 综合评价方法

2.4.2.1 评价指标权重

参考国内外研究成果[26,29-30],采用层次分析法,通过决策打分确定评价指标的权重。根据各评价指标对河流岸线生态服务功能影响的相对程度,通过评价值指标之间的两两比较确定每个评价指标的相对重要性。

为检验判别矩阵的一致性,计算一致性指标(CI)。根据CI 计算随机一致性比值(CR),即CR=CI/RI(RI 为随机一致性指标,可通过查表获取)。当CR<0.1 时,认为判断矩阵满足一致性要求[26]。

式中:λmax为判断矩阵最大特征值;n为矩阵的维数。

2.4.2.2 综合评价

选择河流岸线生态服务功能综合指数(ESI)作为综合评价指标,该指标以各项具体评价指标为基础,按照目标层、准则层及指标层逐层加权的方法,计算得到河流岸线生态服务功能综合指数。其中各项具体评价指标采用多属性效用理论进行综合评价[29],在[−1,1]进行效用赋值。ESI 计算公式如下:

式中:Iiw为指标层第i个指标的权重(各指标权重之和为1);Iir为指标层第i个指标的赋分,赋分范围为[−1,1];Cjw为准则层第j个准则的权重(各准则权重之和为1)。

在综合评价指数的取值范围内划分不同的等级标准,详见表2。

表2 河流岸线生态服务功能综合指数的评价标准Table 2 Evaluation criteria for ecological service function comprehensive index of river shorelines

3 讨论

本文构建了以防洪功能、控制侵蚀、保护水质、生物栖息、景观功能5 项生态服务功能为准则层的综合评价体系,在此基础上对应各项准则层分别选取典型评价指标,以全面反映河流岸线生态服务功能。选取的评价指标均能够从某个方面反映河流岸线生态服务功能,各指标之间存在较好的独立性,且指标的概念意义明确,对基础数据的要求不高,计算过程简便,在实际工作中具有广泛的应用前景。

国内外关于岸线生态服务功能评价的指标较多,为本次评价指标梳理提供了基础和参考,但在指标梳理过程中发现如下问题:1)部分指标概念意义不明确,如自然岸线保有率[3],何为自然岸线本身就难以认定,导致该指标计算过程中存在较大人为偏差;2)部分指标可操作性不强,如原生植物恢复度[2],首先需要对研究区域开展实地调查、走访和历史资料查阅等基础工作,形成该区域的原生植物名录,完成该项工作需要较高专业储备和大量时间与精力,实际工作中完成难度较大;3)部分指标不属于河流岸线关注的指标,如滨岸带水质优劣程度[3],河流岸线重点关注生态缓冲带对非点源污染的拦截、稀释和降解等作用,以实现保护河流水质的目标,而不是河流水域本身的水质状况;4)部分指标评价主观性较强,如岸线人为干扰类型[31]、岸线直接承受自然因素作用的程度[31]、环境卫生状况[31]等,岸线人为干扰类型根据岸线受到人为改造或干扰的情况进行主观判断,环境卫生状况根据评价范围内生活、建筑、工业垃圾的定性分布情况进行判断。基于此,本文尽可能选用了概念意义明确、操作性强的评价指标,同时又能从不同维度较好地反映河流岸线生态服务功能状况。

4 展望

依据科学性、全面性、独立性和可操作性原则,针对河流岸线生态服务功能筛选评价指标,采用层次分析法和多属性分析法,构建了河流岸线生态服务功能评价指标体系,该评价指标体系和评价方法可为精准识别河流岸线生态问题、评估河流岸线修复工程效果等提供指导和依据。今后在河流岸线修复具体评价过程中,仍有大量需要深入研究的工作。

(1)同一河流的上下游、左右岸、干支流的岸线形态和生态服务功能差异显著,因此在实际操作中宜采取分段进行河流岸线生态服务功能评价,不同河段评价指标的权重也应有所侧重,故需深入研究评价河段分段划分的原则和方法,以及不同类型岸线评价指标权重的确定方法。下阶段可选取典型河流进行河流岸线生态服务功能评估试点,最终形成适用于河流岸线生态服务功能评价的技术规范或操作指南。

(2)自然岸线通常包括天然未开发岸线或通过生态修复基本达到岸线生态服务功能的河流岸线。《长江保护法》提出“保障自然岸线比例,恢复河流岸线生态服务功能”。本研究提出了河流岸线生态服务功能综合指数与自然岸线之间的对应关系,但是否将经生态修复后处于“良”及以上等级的河流岸线判定为自然岸线,尚需要开展进一步研究。

——业绩赋分