暂予监外执行对象的医疗管理规范化研究*

——以地方性社区矫正立法及规范文件为核心的检视考析

曹兴华,徐梦欢

(北京中医药大学法律系,北京 100029)

我国《社区矫正法》旨在对社区矫正对象进行监督管理、教育帮扶以促进其顺利复归社会,并进一步预防和减少再犯。该法中的监督管理是针对社区矫正对象的全方位监督管理,因此其在社区矫正期间所涉及的就医等医疗问题,也不应排除在监督管理范畴之外。在该法所适用的四类社区矫正对象中,暂予监外执行对象因为存在身体方面的特殊性,故相比其他社区矫正对象有着更为迫切的医疗管理之制度需求,因而有必要对之予以特别研究;具体而言,本文所称“暂予监外执行对象的医疗管理”是指在社区矫正期间对暂予监外执行对象所涉一系列医疗活动的监督管理,应包括医疗监管内容、病情复查材料、审查人员配置、保证人监督责任、医疗费用承担等。在《社区矫正法》制定之后,各地社区矫正立法及规范性文件如何回应暂予监外执行对象的医疗管理问题?实践中存在哪些问题?未来应当如何进行完善?笔者通过对该法制定后各地暂予监外执行对象之医疗管理相关规范的具体分析,力图回应这些问题并提出完善对策。

一、暂予监外执行对象之医疗管理规范的现状

为厘清我国各地暂予监外执行之医疗管理规范的现状,笔者对我国各省、自治区、直辖市现行有效的社区矫正立法及规范性文件进行总体梳理,并在此基础上,分别从暂予监外执行医疗之管理条款类型化和暂予监外执行之医疗管理专项规定等方面,对这些规范进行具体分类和分析。

(一)社区矫正地方性立法及规范文件总体梳理

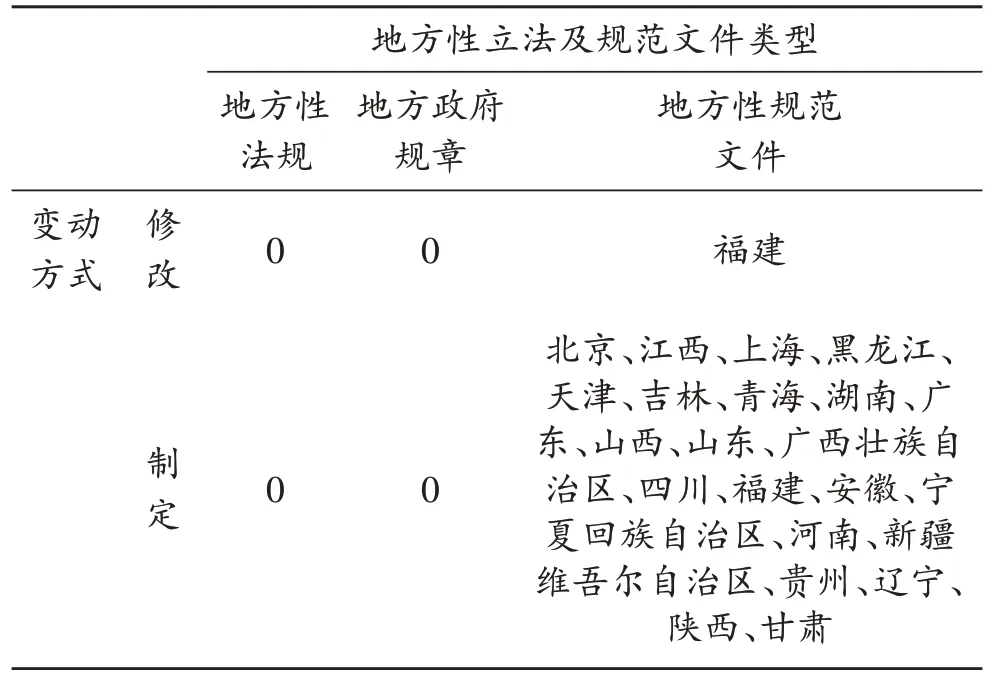

笔者2022 年11 月20 日于国家法律法规数据库①国家法律法规数据库网址为https://flk.npc.gov.cn,是由全国人大常委会办公厅维护的国家权威数据库,因此笔者选择以国家法律法规数据库作为本文数据检索的来源。中,以“社区矫正”“暂予监外执行”“实施细则”“工作细则”等关键词进行检索,结果显示,自《社区矫正法》颁布至2022年11月,我国共计二十二个省、自治区、直辖市废止了之前的地方性社区矫正立法或规范文件(详见表1),并依据新出台的《社区矫正法》及《社区矫正法实施办法》制定或修改了相应的社区矫正实施细则或工作细则。这些文件都是由各地省级法院、检察院、公安厅、司法厅等部门依据《社区矫正法》及《社区矫正法实施办法》联合制定或修改的,尽管名称并不统一,但性质上皆为其他规范性文件。例如同样是《社区矫正法》颁布之后出台的文件,陕西省是《陕西省社区矫正实施细则》(陕司通[2020]149号),而甘肃省则是《甘肃省社区矫正工作细则》(甘司发[2020]190号)。

表1 《社区矫正法》制定后各地社区矫正立法及规范性文件变动情况统计

(二)暂予监外执行医疗管理条款的类型

在现有的可查阅的地方社区矫正规范性文件中,暂予监外执行医疗管理条款类型可分为三类。第一类是未分类且规定笼统。其中有一半地区未对暂予监外执行医疗管理条款进行分类且规定笼统。例如江西省在《江西省社区矫正工作实施细则》(赣司发[2020]5 号)第54 条规定,暂予监外执行的社区矫正对象应当每个月向社区矫正日常机构报告本人身体情况;对于暂予监外执行情形可能因为病情好转等不再存在的,可以提请暂予监外执行决定机关对其进行是否继续存在暂予监外执行情形进行鉴别。第二类是未分类但保外就医规定详细。有少数地区虽未对暂予监外执行医疗管理条款进行分类,但是对保外就医内容的规定却极为详细。例如广东省的《广东省社区矫正实施细则》(粤司办[2021]174号),其中对保外就医的指定检查医院、病情复查材料、医学检查费用等相关问题作出了详细规定。第三类是分类但规定笼统。有近三分之一地区采取了这种基于分类之下的笼统规范方式。例如吉林省颁布了《关于贯彻落实〈中华人民共和国社区矫正法实施办法〉的实施细则》(吉司发[2020]30 号),其第28条虽对暂予监外执行对象进行了简单分类但却只规定了“怀孕的,应当每月提交妊娠检验报告。保外就医的社区矫正对象,应当到省级人民政府指定的医院检查”,内容较为笼统。

(三)暂予监外执行医疗专项规定之比较分析

实际上,在《社区矫正法》颁布之前,我国就已经出台《暂予监外执行规定》《保外就医疾病范围》等部门规章或规范性文件,各地也制定了若干规范性文件,例如江苏省司法厅等出台的《江苏省社区矫正执法回避管理条例》。这些规范性文件从病情审查指定医院、社区矫正监督管理、医疗人员审查回避等多个方面进行专项规定,主要是从检察院、法院、监狱、公安局等角度对暂予监外执行进行管理的细化措施。在《社区矫正法》颁布后,暂予监外执行对象的日常管理归属于社区矫正机构,因此如何将原本配套于检察院、法院、监狱、公安局等司法机构的暂予监外执行规定衔接到社区矫正管理上来,就成为了一个重要的问题。在《社区矫正法》颁布之后,除了表1 中所列22 个地区针对《社区矫正法》进行了细化规定外,剩余其他地区多数仍沿用以往的社区矫正地方管理规定,极个别地区则采取颁布其他规范性文件的形式在原有地方社区矫正规定上进行修补。例如江苏省颁布了《监狱暂予监外执行组织诊断工作规范》(苏司规字[2020]1 号)、云南省司法厅联合检察机关、卫生健康行政部门印发了《关于进一步规范保外就医社区矫正对象病情复查工作的意见(试行)》;安徽、湖南等地则除颁布实施细则外,还通过制定暂予监外执行专项规定如《安徽省司法厅安徽省卫生健康委员会关于保外就医社区矫正对象病情复查工作有关问题的通知》(皖司发[2021]36号)、安徽省卫生厅联合卫生健康委员会所制定的《关于进一步规范保外就医社区矫正对象病情复查工作有关问题的通知》及湖南省司法厅会同省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省卫生健康委员会制定的《湖南省暂予监外执行实施办法》等,对其进行了规范。

二、暂予监外执行对象之医疗管理中的问题检视

从上文分析我们可以看到,《社区矫正法》及地方规范性文件中针对暂予监外执行对象的医疗管理内容混杂,在外出、迁居、保外就医等原则性的规定中并未对其分类管理,总体上呈现分散且笼统的规范样态,以致缺乏现实可操作性,难以统一标准进行适用。但从实践看,三类暂予监外执行对象在社区矫正期间所涉及的医疗管理问题并不完全相同,如若管理不精细,就易发生漏管、脱管等问题。

(一)保外就医型暂予监外执行对象的医疗管理问题

患有严重疾病的暂予监外执行对象不宜在监狱内服刑,一般会对其进行保外就医,尤其是一些具有传染性的严重疾病或者反复发作的导致无服刑能力的各种精神病,前者例如艾滋病、肺结核、肺炎等,后者例如精神分裂症等[1]。各地区社区矫正立法对保外就医对象的日常外出审批、病情复查医院、保证人监管职责等方面内容进行了细化规定,但实践中对保外就医型暂予监外执行对象的医疗管理中存在着两个方面的突出问题。首先,关于指定医院病情复查的规定模糊化,缺乏具体内容方面的客观参照标准,导致实际执行比较随意。一方面,由于跨地区保外就医的方便,实践中执行省级人民政府所指定的医院进行病情复查这一规定的时候存在打折的现象,比如允许到一般县级综合性医院检查,这客观上便增加了医疗复查可能造假的风险。另一方面,由于病情复查全程未进行监督、病情审查材料不明确等,所以保外就医社区矫正对象的病历资料来源可能鱼龙混杂,这种情况下极易出现造假情形。例如在“王某某暂予监外执行监督案”中,王某某在被法院判处有期徒刑之后,其即以“脑梗塞”“高血压”等身体状况为由申请保外就医,但在保外就医期间其因无法提交经诊断短期内有生命危险的证明而被收监执行——检察院在监督中发现王某某之前申请保外就医而自行提交的病历材料均系伪造,所提交的司法鉴定材料系其与亲属通过请托行贿的方式获得,实际上其本人两次司法鉴定都未曾做过头部CT的检查。②本案为最高人民检察院指导性案例第72号“罪犯王某某暂予监外执行监督案”。参见最高人民检察院.第十九批指导性案例[EB/OL].(2020-06-03)[2023-06-14].https://www.spp.gov.cn/spp/jczdal/202006/t20200603_464064.shtml.其次,保外就医型暂予监外执行对象定期医疗审查规定的内容、人员、方式等不明确。社区矫正机构需按照规定每三个月对保外就医监外执行对象的状况进行一次审查,但审查内容、审查人员、审查标准等要求不明确,使监管流于形式。事实上,我国社区矫正机构目前还普遍缺乏对社区矫正对象相关医疗证明材料从实质意义上进行审查的能力。此外,社区矫正对象就医的医疗机构参差不齐,其本人所提交的病历资料的客观性和真实性得不到有效保障,而社区矫正机构又缺乏实质审查的能力,无法准确判断保外就医的医学要件是否继续存在,故造成保外就医类型社区矫正对象的监管流于形式。例如曾经备受公众关注的“巴图孟和‘纸面服刑’案”就是上述这种情况,巴氏于1993年被法院判处十五年有期徒刑,其家属通过关系找人违法为其办理了保外就医手续,住所地看守所在其保外就医期间疏于监管,甚至在保外就医期限届满时也未认真审查巴氏所提交的病案材料真实性就为其开具了刑满释放证明。③参见内蒙古自治区高级人民法院(2014)内刑减字第139号刑事裁定书。

(二)特殊妇女型暂予监外执行对象的医疗管理问题

为了保障妇女、儿童的权益,采取更加人性化的刑罚处罚措施,我国刑事诉讼法规定对于孕妇和哺乳期的妇女可以实行暂予监外执行。这项特殊规定是践行我国法律尊重和保障权利理念的体现。[2]但是司法实践中,一些女性暂予监外执行对象却利用此项规定钻法律的空子。首先,对怀孕或哺乳期妇女缺乏常态化的医疗监管。《社区矫正法实施办法》规定怀孕或哺乳期妇女需要向社区矫正机构定期报告,但是未列明需要报告的内容和相关材料。怀孕或哺乳的妇女并不像身患严重疾病或者生活不能自理的社区矫正对象那样行动不便,她们可活动的范围大、自由度高,如果不规定她们需要及时报告流产或者其他需要收监的情形,社区矫正机构就无法及时掌握其身体状况,诸如怀孕后终止妊娠、分娩时胎儿死亡、分娩后胎儿死亡、没有母乳喂养等问题也就难以通过日常监管及时发现,从而也就给了她们通过再次怀孕等方式规避刑罚执行的可能。其次,缺乏对惯常通过恶意怀孕规避收监的女犯的医疗行为进行重点监管的措施。司法实践中,一些女犯利用法律并未对怀孕时间和哺乳期限明确规定的漏洞,以恶意怀孕的方式逃避实刑的执行。有学者对2015-2019年因怀孕或哺乳事由暂予监外执行案例统计后发现,至少有75%的女犯有利用怀孕逃避狱内服刑的目的。[3]这种规避实刑执行的案例在司法实践中屡见不鲜。例如在“赵祖团、庄小红等人贩卖、运输毒品案”中④参见浙江省嘉兴市中级人民法院(2018)浙04刑初35号刑事判决书。,为了逃避服刑,庄小红和赵祖团夫妻二人恶意怀孕并先后生育子女四人,故因其需要哺乳婴儿或者多名未成年人子女需要抚养等原因而无法被收监。目前缺乏对这些惯常通过恶意怀孕规避收监的女犯的医疗行为进行重点监管的措施,将不利于重点医疗监管目的的实现。

(三)生活不能自理型暂予监外执行对象的医疗管理问题

因为生活不能自理而暂予监外执行的对象,往往会伴随瘫痪在床或行动不便等情形,需要专门人员来照顾他们的生活起居,这也就造成生活不能自理型暂予监外执行对象进行社区矫正具有其自身特殊的困难性。首先,提前对生活不能自理型暂予监外执行对象进行生活不能自理能力级别的鉴定。其次,专业化的医疗机构参与不足导致这类暂予监外执行对象的医疗需求难以获得有效的保障。对于生活不能自理的暂予监外执行对象,一般的家庭或其生活社区作为一个流动的活动场所,没有专业的医护人员和先进的医疗设备对其进行相应的医疗与护理,没有专业化的医疗机构介入,因而实际上很难满足其真实的医疗需求。再次,生活不能自理型暂予监外执行对象的治疗时长和护理费用通常来说都是巨大的,甚至成为一般的暂予监外执行对象家庭“难以承受之重”,需要一定的治疗和护理费用承担分担机制。最后,一些普通医疗监管措施与生活不能自理型暂予监外执行对象的特殊情况不适应。相较于保外就医人员和怀孕哺乳自己婴儿的妇女,生活不能自理型暂予监外执行对象往往都是极其严重的疾病,这些疾病难以在短时间内有较大的病情改变,因此,没有必要对其规定同样时限要求的病情复查和定期报告等。

三、暂予监外执行对象之医疗管理的规范化完善

为了解决对暂予监外执行对象之医疗管理中存在的诸多现实问题与困境,促进暂予监外执行对象之医疗管理的进一步规范化,我们认为至少可以从模式选择、具体内容、辅助措施等三个方面进行完善和提升。

(一)模式选择:二元规范立法模式

我国目前关于暂予监外执行之医疗管理的规范存在三种模式。第一种是立法专门规定的模式,即制定专门的规范性文件进行专项规定,其可以对医疗管理内容进行详细规定。目前只有江苏省采取了这种立法模式,其沿用了江苏省之前颁布的《江苏省社区矫正工作条例》而未根据《社区矫正法》制定相应的实施细则。这与现阶段大多数地区社区矫正立法的情况大为不同,因此,这种立法模式对各地区而言不具有普适性。第二种是立法有专章专节的实施细则模式,例如辽宁、四川等地。此种模式可以避免不必要的立法活动,统一法律的适用问题。现阶段大多数地区都采取了这种立法模式。其呈现出了极大的弊端,即暂予监外执行对象的医疗管理规定未分类且笼统模糊,现实可操作性不强。另外,考虑到地方社区矫正实施细则内涉主体多样、规定内容广泛,而暂予监外执行对象之医疗管理规定只是地方社区矫正实施细则内众多规制内容的其中一项,若在实施细则中另设暂予监外人员医疗问题专章专节进行大篇幅的规定不免会使其内容过于庞杂冗余,与其他部分内容不相协调。第三种是二元规范模式,即在实施细则内作原则性规定,再辅之以专门规范性文件进行细化,例如安徽、湖南等地。这种立法模式既可以尊重现有立法框架以维护法律的稳定性,又可以对暂予监外执行对象之医疗管理内容进行细化规定。现多数地区根据《社区矫正法》制定的实施细则都对暂予监外执行对象的医疗管理问题作出了原则性的规定,只是这些规定较为模糊、笼统。若采用第三种立法模式,则可以发挥各省市立法的积极性与主观能动性,依据其不同情况灵活立法。

笔者认为采用第三种立法模式最佳。理由是二元规范模式综合了专门规定模式与实施细则专章专节模式的优点,在尊重现有立法框架的前提下,对暂予监外执行对象之医疗管理内容可再进行细化规定。但值得注意的是,各地区在采取第三种模式进行立法时,要充分考虑到现存有效的暂予监外执行之各类规范性文件的相关内容。可以将以往行之有效并与暂予监外执行对象之医疗相关的内容吸收至规范性文件中,比如关于病情审查、指定医院、审查回避等规定,而对专属于社区矫正管理部分的内容可再进行另外规定。这样做的目的,在于将暂予监外执行的医疗管理内容与之前的各类规范性文件内容进行衔接,使社区矫正机构在实践中对暂予监外执行对象进行医疗活动管理能有法可依。

(二)规范内容:基于类型化的医疗管理具体规定

暂予监外执行对象相较于其他社区矫正对象而言,其医疗需求更为特殊与多样,所涉及的社区矫正医疗管理情况也较其他三类社区矫正对象更为复杂。因此,有必要根据暂予监外执行的三类人员的不同特性对其医疗管理内容进行类型化规定。

1.完善保外就医型暂予监外执行对象之社区矫正期间的医疗管理

首先,严格落实保外就医人员应当去省级人民政府指定医院进行病情复查的规定。可以扩大省级指定医院名单目录的范围,将一些医疗水平较高、具备相应资质的县级以上综合性医院纳入省级指定医院名单中。实践中,有些保外就医人员身患严重疾病行动不便且所处地区偏远,常常需要长途跋涉去省级指定医院或者外地医院进行病情复查;而保外就医人员每三个月就需进行一次病情复查,故长此以往其多有不便。针对这种特殊情况,应允许其就近到县级以上综合性医院进行复查;但是为了保障病情复查材料的客观性与真实性,被纳入政府指定医院名单的县级综合性医院需与政府建立信任机制。由与政府建立信任机制的医院出具的所有病历资料都需经复查医生本人签名并加盖医院公章;此外,还需明确若出现造假情形医院所需承担的法律责任,以从源头上保障保外就医人员提交病情复查材料的真实性。其次,统一规范所需医疗检查的基础项目与内容,避免检查要求不统一所造成的审查复杂化。列明所需检查的医疗材料清单并附上病历资料,应安排两名副高以上专业技术职称的医师按照《保外就医严重疾病范围》的要求进行审查,且审查时需隐去被审查对象的个人信息。例如,新修订的《福建省贯彻〈中华人民共和国社区矫正法〉实施细则》就指定医院、医师资格和审查项目等问题作出了较为细致的规定,要求病情复查需按照医院《通用门诊病历》进行,并且需提交影像学、诊断书等病历材料。再次,优化医疗检查的人员组成和具体检查方式。关于审查人员的组成,社区矫正机构则可以采取政府公开择优购买服务或者招募志愿者的形式,吸纳具有医学、法学、心理学知识的专业人才,建立多层次多专业审查小组。审查小组成员应包括至少一名法学和医学的专业人员,对医院所出具的病历证明材料进行最后审查。为了防止审查过程出现伪造病历材料或冒名顶替他人等现象,规定审查人员若与审查对象存在亲属或利害关系的应当进行回避,检察院可派人全程监督;同时,社区矫正机构也将与医院保持密切的联系,除了审查书面病历材料外,也可定期去保外就医人员接受医疗的医疗服务机构进行实地访查。

2.完善特殊妇女型暂予监外执行对象之社区矫正期间的医疗管理

首先,规定怀孕或哺乳期妇女应当定期向社区矫正机构报告身体状况并进行病情复查。实践中,经常有怀孕或哺乳期妇女在哺乳期即将结束时为了继续暂予监外执行而恶意怀孕以规避收监执行的情形,因此可以通过定期报告和病情复查的方式让社区矫正机构及时、动态掌握这类对象的真实身体状况。应当考虑到,怀孕或哺乳不像身患疾病一样,它是一个相对确然的状态,可以适当简化复查内容和程序,规定每个月提交妊娠检查报告等常规检查资料[4]。社区矫正机构每三个月对怀孕或哺乳期妇女的身体状况进行一次复查,注意是否存在流产、终止哺乳等需要收监的情形。其次,对于一些惯常通过怀孕来规避收监的女犯,社区矫正机构还可以采取佩戴电子定位装置的方式对其就医行为进行特别监管。在“周某伪造材料逃避收监案”中,周某犯合同诈骗罪被判处三年两个月的刑罚,因怀孕被暂予监外执行,但周某在流产后,为逃避收监而不仅伪造“生孩子”的假证明和超声诊断报告材料,且将定位手机放至医院以应付检查。⑤参见范跃红,平亦和.网购医院证明假生子浙江平湖:识破“纸面服刑”骗局[EB/OL].(2021-11-01)[2022-08-03].https://m.gmw.cn/baijia/2021-11/01/1302660467.html.社区矫正机构使用电子定位装置对暂予监外执行对象进行信息化核查的优势不言而喻,可以实时检测其活动轨迹,获知其行踪。但是应明确,使用电子定位装置对恶意怀孕妇女进行监管的,应当严格遵守法律及地方行政法规对审批手续等的相关规定,合法规范地进行。

3.完善生活不能自理型暂予监外执行对象之社区矫正期间的医疗管理

首先,提前对生活不能自理型暂予监外执行对象进行其生活不能自理能力级别的鉴定。社区矫正机构在接收生活不能自理人员进行社区矫正之前,司法所工作人员可以会同监狱工作人员陪同生活不能自理的罪犯去省级指定医院,参照《劳动能力鉴定-职工工伤与职业病致残等级分级》(GB/T16180-2006)对之进行生活不能自理能力级别的鉴定,并根据《罪犯生活不能自理鉴定标准》划分其生活不能自理程度级别[5]。对于医院所出具的鉴定报告,鉴定人需进行签字并加盖医院公章,鉴定材料后附社区矫正工作人员及监狱工作人员签名,以明确是否是属于生活不能自理的情形。其次,酌情延长生活不能自理型暂予监外执行对象病情复查、定期报告的时间。为了节约医疗和司法资源,可酌情延长其病情复查、定期报告的时间,每六个月对其提交的病历材料进行一次审查。最后,优化生活不能自理型暂予监外执行对象通过政府购买医疗服务让医疗机构定期到社区对其进行身体检查和日常护理的措施。由于暂予监外执行对象生活不能自理而社区作为一个流动的活动场所没有专业的医疗人员和强大的医疗设备对其进行相应的医护,所以可以加大政府购买力度,由政府购买医疗服务让医疗机构定期来社区对生活不能自理型暂予监外执行对象进行身体检查和日常护理,与亲属亲自护理形成互补。

(三)辅助措施:暂予监外执行对象之医疗管理的必要保障

社区矫正机构为了能够更好地对暂予监外执行对象医疗活动进行管理,除了需对直接涉及暂予监外执行对象的特殊问题给出相应建议外,还需要其他一些辅助措施予以保障。

1.搭建暂予监外执行对象的医疗服务信息档案数据库

县级社区矫正机构可根据分类管理信息建立健全医疗服务信息档案数据库,数据库中应包含不同类别暂予监外执行对象的基本信息、病情诊断、妊娠检查、生活不能自理鉴别材料及日常诊疗、复查报告、电子病历及相关化验单、影像学资料等。建议将这些医疗服务信息档案数据库纳入各地区社区矫正信息化交流平台,单设一个医疗服务信息窗口以便监狱、检察院等进行实时监控与信息共享,以及时掌握暂予监外执行对象的基本身体状况。这样既可以弥补社区矫正机构工作繁重、人员配备不足的空缺又可以使其社区矫正工作与各监察、行政管理部门进行衔接。例如上海市嘉定区和苏州市的昆山、太仓三地2022 年新建“嘉昆太”社区矫正与检察监督一体化平台实现了互通,这一举措为社区矫正机构建立跨省市医疗服务信息数据库提供了良好的思路[6]。

2.分类规定暂予监外执行对象的医疗费用承担方式

我国《社区矫正法》规定,各级人民政府应当将社区矫正经费列入本级政府预算,而《暂予监外执行规定》则规定,暂予监外执行对象在暂予监外执行期间原则上其产生的生活、医疗、和护理等费用由本人自行承担。基于社区矫正专项经费有限的现状,因此需要对暂予监外执行对象医疗费用承担的不同情况进行分类规定。可由社区矫正机构统一组织进行的复查、鉴定所产生的工作费用和政府购买医疗服务的相关费用可纳入社区矫正专项经费支出。除此之外,日常诊疗护理、定期复查的医疗费用原则上应当由本人或亲属自行承担。但考虑到保外就医和生活完全不能自理所需医疗支出庞大,一般亲属可能无力救济或暂予监外执行对象因犯罪不被家人接纳,自身又无劳动能力缺乏生活来源,无法落实定期复查的监督报告义务的特殊情况。所以对于这类情况定期复查确有困难的,可以向政府申请司法救助金[7]。例如广西省南宁市新修订的《南宁市最低生活保障办法》就规定了社区矫正人员家庭生活确有困难、刑满释放后可单独享受低保。考虑到司法救济金覆盖的范围有限,为了更好的解决暂予监外执行对象的医疗费用问题,还可以仿照《精神卫生法》对精神障碍患者医疗保障的做法,为暂予监外执行对象建立基本医疗保险制度,将其保外就医严重疾病和生活完全不能自理需长期进行医疗护理并难以承担医疗费用的人员纳入基本医疗保险范围。实践中越来越多的地区将暂予监外执行对象纳入基本医疗保险体系范围内,例如北京市人力社保局发布的《关于社区服刑人员参加城乡居民基本医疗保险有关问题的通知》以及浙江省司法厅、财政厅、人力社保厅和医保局联合印发《关于社区矫正对象参加养老保险和医疗保险有关问题的通知》等均将暂予监外执行对象纳入基本医疗保险范围。

四、结语

与被判处管制、缓刑、假释的社区矫正对象不同,暂予监外执行对象的情况更为特殊复杂,某些情形下人身危险性也可能更高。前三类社区矫正对象的医疗行为可以通过严格遵守外出审批程序等监督管理规定进行统一管理,但适用暂予监外执行的医疗管理就需要针对其三类人员的不同特征与管理需求进行更加详细的分类管理。笔者通过梳理各地区暂予监外执行对象医疗管理规定立法及规范性文件的现状,发现大部分地区暂予监外执行对象医疗管理内容都未进行分类且规定笼统模糊,缺乏现实可操作性。针对这些情况,笔者提出了建立“细则+专门规定”的二元化规范模式,并根据暂予监外执行三类人员的不同特性进行类型化医疗管理,对围绕其医疗管理的保障性问题提出辅助保障措施。通过这些提升暂予监外执行对象医疗管理规范化的建议,以期能纾解目前暂予监外对象医疗管理规范散乱和制度乏力的现实困境。