《脉书·上经》中四时疾病系统探析

雷霆,柳长华

(1.成都中医药大学 基础医学院,四川 成都 610075;2.成都中医药大学 中国出土医学文献与文物研究院,四川 成都 610075)

1 前言

《素问·病能论》曰:“上经者,言气之通天。”其中“通天”的涵义,由于《上经》亡佚,而后世众说纷纭。2023年初包含西汉八种古医书[1]的《天回医简》出版,整理者将之与传世的《黄帝内经》比较研究后,提出《黄帝内经》乃传训诂之作[2]。其中《脉书·上经》(以下简称《上经》)简七至十一上半部分,五次出现“通天”一词,体例一致,释文作。

·心甬(通)天为夏。七壹

·肺甬(通)天为秋。八壹

·肝甬(通)天为春。九壹

·肾甬(通)天为冬。一〇壹

似乎“通天”的内涵之一与四时五脏有关(另外尚有呼吸通天、五色通天、五行通天等[3])。详《素问》中将四时与五藏相联系的有《四气调神大论》《金匮真言论》《阴阳应象大论》《六节藏象论》《脉要精微论》《平人气象论》《玉机真藏论》《宣明五气》诸篇,内容丰富。本文将通过出土医简与传世《素问》的对读,探讨四时医学思想的起源、四时医学理论的具体内涵,以期为传世《黄帝内经》中有关“四时五脏”内容的理解和中医节律思想的研究提供新的思路与参考。

2 四时医学思想的起源

四时作为一种自然现象,这种冷暖的变化,季节的更替,最容易被人们感知,同时也对人们生活产生深刻的影响。在中华传统文化中,有着有关四时十分丰富的内容,表现在天文历象、节气物候、祭祀政教等诸多方面。从文献上看,四时思想更是有着古老的起源。《尚书·尧典》载帝尧“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授民时。”羲和四子受命分别前往“析、因、夷、隩”,即东南西北四方。根据日月与星宿,确定四时,颁授民众。《正义》对四方名进行了解释,认为是人民在四时中的生产行为,后世注家大致不离此范围。

四时被认为是天(四方神)所掌控的基本规律,成为古代社会生活的行为规范。故《论语·阳货》云:“天何言哉,四时行焉,万物育焉。”民众将行事配于四方(时),正是天人合一信仰的生动体现。四时的内容在《大戴礼记·夏小正》《吕氏春秋·十二纪》《礼记·月令》《淮南子·时则训》《逸周书·周月解》《时训解》等后世文献中扩充至月份、节气的天文、历象、物候,并规定着天子行事,以及发布祭祀征伐、农业生产的政令。同时还特别强调要顺应四时,不得行非时之令,否则便会导致自然灾祸、社会动荡与百姓大疫。

在早期涉医文献《周礼·天官》中记载疾医:“疾医掌养万民之疾病。四时皆有疠疾:春时有痟首疾,夏时有痒疥疾,秋时有疟寒疾,冬时有嗽上气疾。”此用四时来对疾病进行分类,亦属于上述以四时思想在医学中的运用。在《素问·生气通天论》《金匮真言论》《阴阳应象大论》等篇中仍是这种思想的延续。如《金匮真言论》:“春气者病在头……秋善病风疟。”又《阴阳应象大论》:“天有四时五行,以生长收藏,以生寒暑燥湿风……冬伤于寒,春必温病;春伤于风,夏生飧泄;夏伤于暑,秋必痎疟;秋伤于湿,冬生咳嗽。”前者春、秋之病与后者秋、冬之病仍与《周礼·天官》所述一致。

另外与四时相关的四方风名的概念在后世不断演化,与医学产生了更加密切的联系。《管子·四时》出现了五行的概念,并尝试将四方、四时与五行相结合。于是增加中央一方,与土行相配,置于夏秋之间,其云“中央曰土,土德实辅四时”,虽然在四时中安排了一个位置,但是还没有后来所称季夏之名。此次出土《上经》简一一所谓“脾通天为中州”,《金匮真言论》云“中央为土”,《素问·玉机真藏论》云:“夫子言脾为孤脏,中央以灌四傍。”正是这种思想的延续。而与四时关系同样密切的四风,在《淮南子·天文训》中又演变成了八风,来与季候相配,自“距日冬至四十五日,条风至”始,以下一段每四十五日而有一风至,八风则合三六五日恰好一年。《灵枢·九宫八风》所叙述的正与《天文训》相类。《素问·玉版论要》“八风四时之胜,终而复始,逆行一过,不可复数,论要毕矣。”《金匮真言论》亦言“天有八风”,都是四时思想在后世医学中的体现。

3 《上经》与《犮理》《素问》内容对读

从医简来看,四时主要是与人体五藏有关,认为五藏与四时、中州相通。然古书尚简,往往短小精悍,内容凝练。且从体例上看,此五句句首都有提示分段的圆点符号,告诉我们这是提纲性的内容。要探讨五藏应四时的具体内涵,还需要从传训诂的后世文献中寻找更多线索。

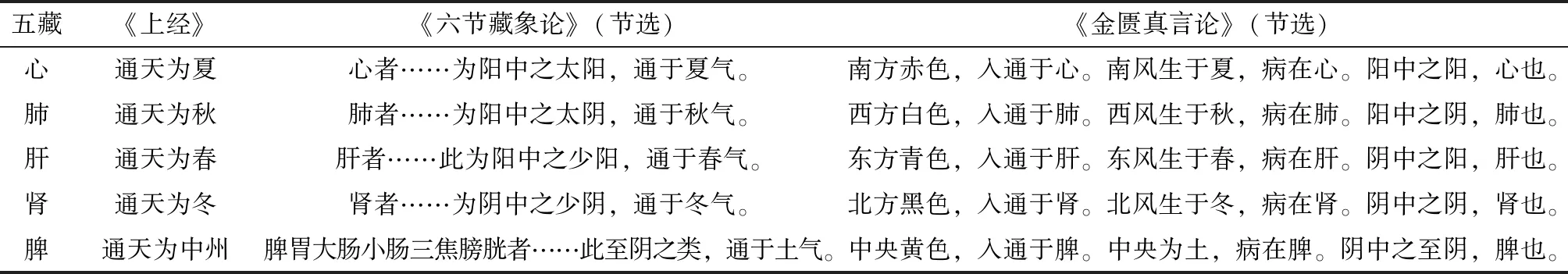

传世本《素问》一书中保存了大量与《上经》有关的内容,其中《六节藏象论》云:“心者……阳中之太阳,通于夏气。肺者……阳中之太阴,通于秋气。肾者……阴中之少阴,通于冬气。肝者……阳(当为阴,字之误。所谓肝体阴而用阳者也。《金匮真言论》作‘阴中之阳,肝也。’)中之少阳,通于春气。脾胃大肠小肠三焦膀胱者……此至阴之类,通于土气。”以及《金匮真言论》:“帝曰:五藏应四时,各有收受乎?岐伯曰:有。东方青色,入通于肝,开窍于目,藏精于肝。南方赤色,入通于心,开窍于耳,藏精于心。中央黄色,入通于脾,开窍于口,藏精于脾。西方白色,入通于肺,开窍于鼻,藏精于肺。北方黑色,入通于肾,开窍于二阴,藏精于肾。故善为脉者,谨察五藏六府,一逆一从,阴阳、表里、雌雄之纪,藏之心意,合心于精,非其人勿教,非其真勿授,是谓得道。”与简文所述十分接近,今列表如表1,以备查考。

表1 《上经》与《六节藏象论》《金匮真言论》文献对照表

首先需要注意的是简文五藏的顺序,“心、肺、肝、肾、脾”的排列与春夏秋冬四时或五行生克的规律皆有相当大的区别。整理者指出此系参照竹简剖视图,得出的合理编联[6],笔者察此序在《上經》以及《逆順》中又多次出現,如:

《上經》簡一四至二〇:心。敝(扁)昔(鵲)曰:脉句(鉤)至者曰病出心……肺。毛至曰病出於肺……肝(弦)至曰病出於肝……腎。臂(辟辟)如單(彈)石者,病出於腎。……脾。至如鳥之豆,如水之深,病出於脾。

可见此说是可信的,古人于此当必有深意。又按《六节藏象论》与《金匮真言论》以阴阳之气多少分别五藏,意在明物性,知藏象。其序与简文相比仅肝、肾二藏颠倒,其余皆同。不难发现,五藏的排列顺序,似乎遵循着四时蕴含阴阳之气多少的规律,即从阳到阴,从太阳、太阴到少阳、少阴最后到至阴。肝、肾皆为阴,一为阴中之(少)阳,一为阴中之(少)阴,顺序的互换,本质上并无区别。

在《国语·周语》中出现了“阳气”一词:“古者,太史顺时覛土,阳瘅愤盈,土气震发,农祥晨正,日月底于天庙,土乃脉发。先时九日,太史告稷曰:自今至于初吉,阳气俱蒸,土膏其动。弗震弗渝,脉其满眚,谷乃不殖。”

这里阳气仍不离本义,讲的是当土地中的阳气聚集到一定程度,蒸腾向上,便要抓紧耕种,体现了阳气对于农事的重要性。

医简中这种运用阴阳分类同时重视阳气的思想多见,如《生气通天论》:“自古通天者生之本,本于阴阳。……阳气者若天与日,失其所则折寿而不彰,故天运当以日光明。”此下三段皆以阳气起首。按柳长华先生说,此篇讲述阴精与阳气互为其根的道理,然而阳气起着主导作用[2]45。又按《上经》首简言“九窍、五藏、十二节皆朝于气”,此篇言通乎天气,并尤其强调阳气的作用。有意思的是,这里对四时的分类显然还是采用的阴阳四分法,为了将脾安置进来,而加了至阴一说。又脾与土而非长夏对应,正是《管子》中为将五行与四时相配而于四方增出中央的做法,可见“脾通天为中州”的内涵仍是脾主四时,这种思想当早于脾主长夏。

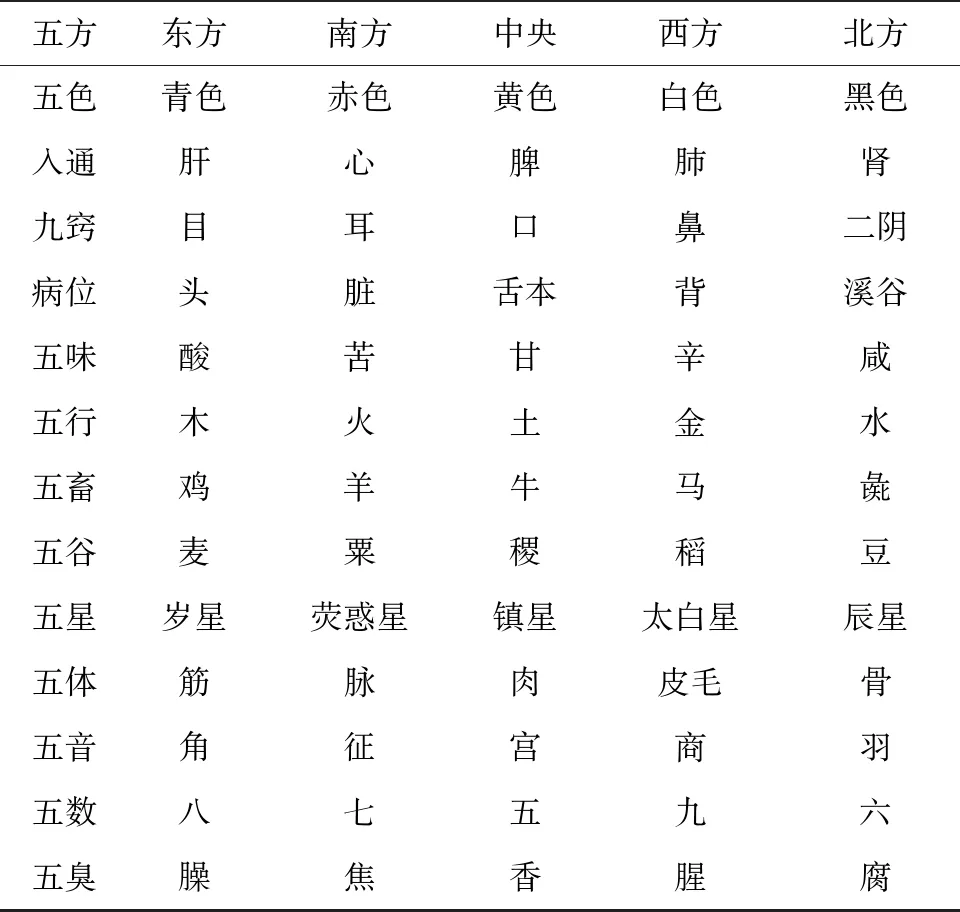

古书行文尚简,经书多微言大义,要了解《上经》中五藏通四时的具体内涵,还需参看《金匮真言论》。本篇内容上分三部分,中间所讲即上所言以阴阳对五藏与四时分类,为施针石;前后两部分则都在讲五藏应四时的具体内容,见表2- 3,以资对照。

表2 《金匮真言论》四风应五藏

表3 《金匮真言论》五方应五藏

从表2可见,四时理论的关切,在于疾病。本段论述包括病位、疾病、治疗之俞等。详天回医简《犮理》一书中亦有关于四时疾病的相关记载,二者在内容上大致相合。

《犮理》簡二五至二七:“四时。冬犮筋骨,则春不瘅,不穜(肿)头,不颠疾。春犮□,石脉,则夏不匈(胸)胁痛,□上气。夏犮夹渊,石大(太)阴,则秋不肩北(背)痛。秋犮六输,石大(太)阳,则冬不筋骨痛,四支(肢)不困。此四时之胜也。”

从病位的比较来看,二者完全一致。其中《犮理》夏时在胸胁,《金匮真言论》虽言在脏,然其上云俞在胸胁,下云善病胸胁,按柳长华先生说,此脏字当指胸胁,并与“头、肩背、四肢”相对为文[2]47。同时简文与篇文皆无脾所对应的病位,提示四时与疾病相联系出现早,而五藏配属四时当发生在其后。

从疾病来看,《犮理》所言瘅、肿头、颠疾;胸胁痛、□上气;肩背痛;筋骨痛、四肢困;《金匮真言论》所言鼽衄、胸胁、风疟、痹厥、洞泄寒中,二者似乎存在较大区别。然《犮理》所述,相较于疾病,更像是关于症状或体征的描述。此处四时犮、石之法,显然不只是简单地治疗痛症之类,那么关于四时的疾病在何处?详《素问·病能论》:“下经者,言病之变化也。”天回医简《脉书·下经》分为两大类内容,一者为论风、痹、厥、痿、水诸病之变化,每病名下叙述相应病候;一者为经脉循行及其病候[6]18。《犮理》此段所记病候与《脉书·下经》十分相似,其关注的应当是四时疾病系统,这些不同部位的病候正是四时疾病的特征表现。至《金匮真言论》,除胸胁似为描述病候部位外,其余都变成具体疾病了。

从治疗部位,即《金匮真言论》五藏之俞与简文所犮之处看。《金匮真言论》五藏之俞分别在颈项、胸胁、肩背、腰股、脊,五者皆位于躯干,依部位划分,没有出现具体的穴名。这种按部分类的方法与《犮理》十分相似,且在《素问》书中尚存较多,如《气穴论》《骨空论》《水热穴论》诸篇,这些篇章因为关注不同的疾病,所以产生了不同的分类方式。至皇甫谧《针灸甲乙经》中已经按经配穴有着明显的区别。

简文春犮之处缺。夏犮夹渊,按髹漆经脉人像,部位属两腋下,与篇文所说心之俞在胸胁一致。秋犮六输,暂未详具体何处。冬犮筋骨,下文云:“其犮筋,必当肉。其犮骨,必当输…所胃(谓)输者,(脊)之输也。所胃(谓)肉者,六输之肉也。”疑所谓六输大致属于背部,与篇文肺俞在肩背相合。篇文脾俞在脊、肾俞在腰股,当是从冬犮筋骨中所分化演变的。详脾,《释名·释形体》:“脾,裨也,在胃下,裨助胃气,主化谷也。”按髹漆经脉人像背后五字铭文作“心肺肝胃肾”,有胃无脾。可见脾的概念较胃为后出。早期四时理论亦没有其位置,这从先秦文献《管子·四时》为将五行与春夏秋冬相配,而增中央以配土,可以看出。而其又说“土德实辅四时”,于是后世形成了脾主四时与脾主长夏的不同说法。总之,随着脾的地位的上升,相关理论不断丰富,有些属肾的内容变成了脾,脾肾二脏在功能与疾病上常交织在一起。如今所言脾主四肢,无论在此篇还是简文中,皆为肾之病位在四肢。又《上经》:“病出于脾,内闭五藏,骨肉不相箸。”《灵枢·经脉》:“少阴者,冬脉也,伏行而濡骨髓者也,故骨不濡,则肉不能着也。”

从《犮理》来看,《金匮真言论》篇中所言五藏之俞显然是治病之所,其治疗方法即犮、石之类。《汉志·方技略》医经小序:“医经者,原人血脉、经落、骨髓、阴阳、表里,以起百病之本,决死生之分,而用度箴石汤火所施。”颜师古注:“箴,所以刺病也。石谓砭石,即石箴也。古者攻病则有砭,今其术绝矣。”可见唐时此类古治法已经不传。又按金匮乃古人收藏重要典籍之处,真言亦多为后世佛道指称秘典,可见此篇当是十分重要的篇章,可惜由于这类治疗方法的亡佚,以至经典传承至今,所讨论的四时疾病内容义晦而不知具体所指了。

4 结语

兹总括全文,通过与出土医简《犮理》及传世文献《素问》诸篇的对比考察,试总结如下。

(1)古人从生产活动中认识并利用四时的季节特性,在《尚书》《礼记》《吕览》等经、子文献中,已将物候、行事等配于四时。从早期涉医文献《周礼·天官》中可见,医学对四时的认识首先在于疾病。

(2)《上经》中将四时与有形的五藏相结合,其关注的亦是疾病问题。以四时作为疾病分类方法,形成了四时疾病系统。正如《难经·七十四难》所言:“肝心脾肺肾,而系于春夏秋冬者,何也?……其病众多,不可尽言也。四时有数,而并系于春夏秋冬者也。针之要妙,在于秋毫者也。”医简言五藏通天,旨在说明五藏应四时的疾病部位与诊治原则,即这种疾病系统本于五藏,在外体现于输和脉。因四时阴阳变化,而产生了四时之胜,体现了治未病的重要思想,这种思想在《素问·四气调神大论》中有更加深入的论述。

(3)古书行文尚简,《上经》中的五藏通天,由经师不断传训诂,成为《金匮真言论》完整的一篇。这正如《灵枢·外揣》言《九针》九篇,《灵枢·禁服》已成六十篇,今则变为八十一篇,反映的都是医经传承过程中的解经现象。古书行文质朴,所言多有具体所指,五藏与四时,本质上还是疾病问题。余嘉锡曰:“古人之著书作文,亦因事物之需要,而发乎不得不然[7]。”然而两汉数术之学盛极,阴阳五行大兴,后世之文逐流于华淫,故为古医书作注时尤其需要注意。

(4)古书多单篇别行,医书经传不分,西汉时李柱国整理医书,将诸篇章汇集在一起,按照以人类书的方式,编订医经七家。《黄帝内经》保存了大量真实的医学史料,但其不同篇章具有较大的独立性。由于说解之人师可能承不一、所关注的问题并不相同,难以理解的内容还很多,不可浑而言事,犯以今释古的错误。近年来随着早期医学文献的不断出土,以新材料为依据,通过二者的对读比较,将有助于梳理传世文献,从而更好地开展对《黄帝内经》《难经》等经典医书的研究工作。