中医文化中象思维对阐发六经辨证体系的探索

朱金雨,陈建杉

(成都中医药大学,四川 成都 611137)

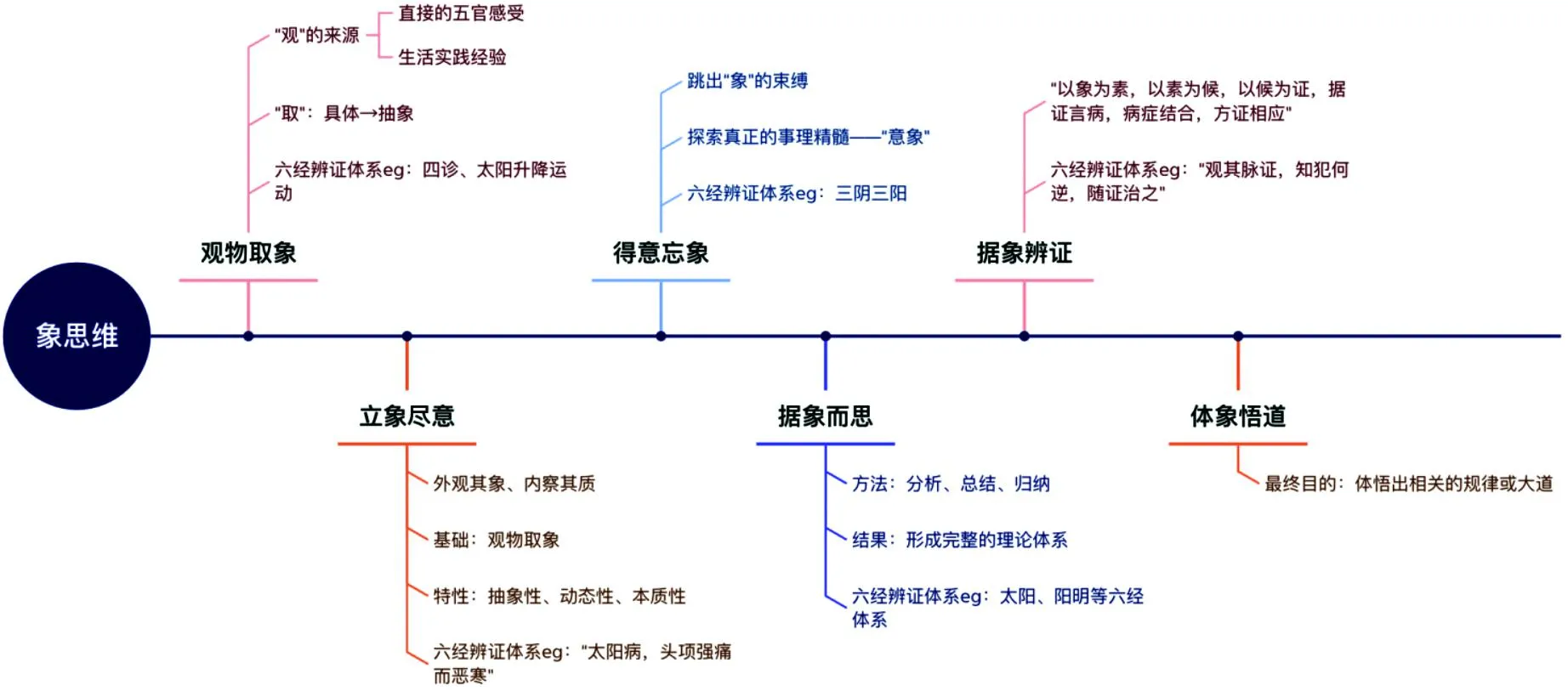

象思维是中医文化乃至中华文化发展的主要思维方式,以观物取象为起点,通过“立象尽意、得意忘象、据象而思、据象辨证、体象悟道”这一特殊的形成路径,最终形成系统象思维,具有动态性、整体性等特点。而六经辨证体系隶属于中医文化中,其中的四时阴阳、辨证论治等思想,以象思维为底色,在实践中得到检验与发展。本文通过重点分析“立象尽意”“得意忘象”“据象辨证”三步以及表现形式中的“系统象思维”,最终得出结论:象思维是六经辨证体系的思维根基,占据重要地位。开展六经辨证体系象思维研究的目的不仅在于深层次理解六经辨证体系,其更具有阐明象思维引导中医文化发展,指导临床实践的重大意义。现论证如下。

1 象思维与六经辨证

“象”是中国传统思维方式最本质的属性,是我国历代哲学思想的基础与核心,因此,在六经辨证体系发展以及中医学理论文化发展的过程中,“象”的观念与思维方法起到了举足轻重、不可替代的重要作用。

1.1 中国古代农耕文明与“象”观念的起源

农耕文明,顾名思义是由人们在长期农业生产中形成的一种适应农业生产、生活需要的国家制度、礼俗制度、文化教育等的文化集合。中国优越的气候条件十分适宜农作物的生长,也因此决定了我国以农耕文明为主的中华文化特征。

著名社会学家费孝通用“熟悉”来描述中国传统社会环境,即一个“生于斯、死于斯,没有陌生人”的熟人社会。由此可见,农耕文明虽具有地域多样性,但由于其历史传承性、地域民间性以及整体地理条件的限制,几千年来这片大地上的住民们几乎有着相同、相似的文化基因与交流方式,彼此之间沟通的逻辑思维无较大差异。这也就奠定了中国以“象”观念与思维方式进行语言与文化传承、交流的社会基础。

因此,在这样的社会条件下,人们不需要被严格定义的概念,只需通过指代和意会的方式进行沟通、交流[1]。而这些具体的事物、实践经验被系统化的抽象总结,随着相对稳定的历史文化传承,固定下来,成为“象”。

1.2 象思维概念与形成路径

象思维是中医学区别于其他医学的根基与准绳,是中医理论文化乃至中华文化的基础与核心。世人对于象思维概念的界定由于着眼点不同,各有千秋,而邢玉瑞[2]综合各家学说,得出了较为中肯的定义:“是以客观事物自然整体显现于外的现象为依据,以物象或意象为工具,运用直觉、比喻、象征、联想、推类等方法,以表达对象世界的抽象意义,把握对象世界的普遍联系乃至本原之象的思维方式。”

由于“象”观念形成的独特方式,象思维具有相对的稳定性、传承性、开放性、普适性;是将自然之象转化为心中之象而产生的系统性思维,因而此转化过程也具有动态规律性,遵循一定的形成路径。

象思维的形成路径大致可分为以下六个步骤:观天地以察象、立象以尽意、得意而忘象、依象而思虑、据象以辨证、体象而悟道[3]。本文将重点论述“观天地以察象”“立象以尽意”与“据象以辨证”三个步骤,见图1。

图1 象思维的形成路径

1.2.1 观物取象

人们产生认识的前提必然是物质基础的出现,而自然界便是一个完美的观察对象。《易·系辞》曰:“古者包犧氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”

上述引文将自然界和人类社会中的种种物像,分类于八卦中,体现古人对于宇宙万物最基本直接的感性认识。“观”的来源是人们直接的五官感受以及生活实践经验,“取”即将具体的事物化为抽象的“象”。

《素问·金匮真言论》曰:“平旦至日中,天之阳,阳中之阳也;日中至黄昏,天之阳,阳中之阴也;合夜至鸡鸣,天之阴,阴中之阴也;鸡鸣至平旦,天之阴,阴中之阳也。”《素问·生气通天论》曰:“平旦人气生,日中而阳气隆,日西而阳气已虚,气门乃闭。”观察日月运动之物象变化可知,太阳由日出到日中到日夕,人们起居也相应地变化为苏醒到劳作到休息,人体生理及精神状况随之而变。

除此之外,四诊中亦包含“观物取象”[4]。“太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风。”发热、汗出、恶风为病人自觉之象,可由问诊所得;脉缓为医生他觉之象,可由切诊所得。“夫实则谵语,虚则郑声。”谵语意为胡言乱语,郑声意为语言重复,可由闻诊所得。

由此可见,人们通过对自然万物的观察,通过望、闻、问、切对疾病发展进行总结归纳,丰富、发展了六经辨证体系,使其真实可信、通俗易懂。

1.2.2 立象尽意

外观其象,内察其质,此为立象[5]。《易·系辞上》曰:“书不尽言,言不尽意。然则,圣人之意,其不可见乎?子曰:‘圣人立象以尽意。’”

上述引文中的“意”便是人们观察万物,在观物取象的基础上,通过分析、归纳等方法抽象出的具有动态性,反映事物本质的思想、道理。可大致概括为中华民族先贤对“宇宙与人生”的思考与认识。

“阳明病,欲解时,从申至戌上。”15:00- 21:00,阳盛热实之证,于阳气渐衰时有利于病邪解除。“欲解时”体现了“天人相应”的思想,展现了“天”对人体生理、病理功能的影响。由前文日月变化抽象出阴阳盛衰的周期变化,而《伤寒论》中的六经病不仅依据脏腑病变部位、寒热症状轻重,阴阳消长变化也是六经病发展变化的重要表现。

临床上,六经辨证“欲解时”虽辨证于时,却不拘于时,应用整体的眼光看待。例如,顾植山治疗一名每至半夜子时起即盗汗的患者时,从少阴病“欲解时”论治,施以黄连阿胶鸡子黄汤[6];老膺荣治疗一名下午3:00- 5:00出现肚脐升热到头部,下午5:00- 9:00缓解的患者时,从阳明病“欲解时”论治,施以小承气汤加减[7];张晓杰治疗一名常于上午9:00- 10:00自觉瘙痒加重的银屑病患者时,从太阳病“欲解时”论治,施以麻黄连翘赤小豆汤加减[8]。

六经辨证中“太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒”,通过“望闻问切”四诊合参,得知头痛、身痛、项强等症状,再经过思考和推理后,可得出——凡是风寒初感,先入皮毛肌表,寒性收引凝滞,不通则痛;寒邪与正气相争于体表,可见发热;外邪束表、卫阳被郁遏,可见恶寒;寒邪侵袭,卫气向外抗邪,浮盛在体表,即可见浮脉。“少阳之为病,口苦咽干目眩也”,通过对少阳病症状的总结,可推理得出其病理机制——外邪侵犯肝胆,肝胆之气火上逆而亢。

由此可见,通过对症状体征的直观观察,可推理得出疾病的发病原理,为六经辨证体系奠定坚实的理论基础。

1.2.3 据象辨证

经过“得意忘象”“据象而思”这两步,太阳、阳明等每一“经”构成了一个独立的意象体系,彼此之间相互影响,关系密切,在动态的系统观中,形成了六经辨证体系[4]。

辨证论治讲究个性化动态诊治,即“观其脉证,知犯何逆,随证治之”,其核心与根本仍然是象思维——“以象为素,以素为候,以候为证,据证言病,病症结合,方证相应”的临床诊疗路径与模式[9]。

首先通过四诊合参搜集信息,确定病人的症状与体征,然后在中医基础理论及不同的辨证体系指导下,将证候与已有的疾病意象体系进行比较、分析,最后辨证施治。其中症状、体征就是“象”,对多个“象”进行概括归纳后,就形成系统的证候,具有一定的规律性、多样性、关联性[9]。

例如,“太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风无汗而喘者,麻黄汤主之。”外感风寒、束遏肌表,寒邪凝滞、不通则痛,邪郁肺卫、气机不利而喘,所以用发汗解表、宣肺平喘之麻黄汤;“太阳中风,脉浮紧,发热恶寒,身疼痛,不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。”同为外感风寒,大青龙汤发汗解表、兼清里热,主治外感风寒郁而化热,患者出现烦躁等热象。两方综合四诊信息,首先确定恶寒发热之外感风寒基础症状,然后根据临床表现“无汗而喘”“烦躁”的差异,进行鉴别诊断。又比如,“服桂枝汤,大汗出后,大烦渴不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之”服桂枝汤后,大汗出,耗损津液,热盛,转属阳明病,故用白虎加人参汤清热生津;“服桂枝汤……若形似疟,一日再发者,汗出必解,宜桂枝二麻黄一汤。”服桂枝汤后,仍有表邪稽留,症状较轻,寒热如疟,故用桂枝二麻黄一汤解散营卫之邪,不峻攻伤正气。两方皆为服用桂枝汤后的疾病传变,根据患者体质、邪气停留位置等不同,所用方药及治法皆不同。

临床上,肩袖损伤常表现为疼痛和肩关节活动受损,而仲景方桂枝汤通过随症加减,可以调和营卫、解肌祛风、行云血气,对于内伤、筋骨损伤等愈后及愈中疗效甚好[10];《伤寒论》中虽无“溃疡性结肠炎”这一名词,但书中多处描述相关典型临床表现,相关研究将溃疡性结肠炎归于“下利”范畴,认为应方证对应执简驭繁为要,凡为寒热错杂证,皆可投以乌梅丸治疗,临床收集的四诊信息凡与桃花汤证条文所述一致,皆可投以桃花汤治疗[11]。

四诊搜集的“象”众多,但并不是所有的都对临床辨证论治有效,只有将“象”依据邪正关系、病变部位、病势进退等方面分类,具备空间性、时间性,同时运用“三因”思想,对病人进行动态诊治,这才是据象辨证对于临床诊疗的真实意义。

1.3 象思维的表现形式

根据上述象思维的形成路径,我们可以得知,在不同的路径阶段,象思维的表现形式也是不同的。通过观物取象,我们可以形成具象思维;通过立象尽意,我们可以形成意象思维;通过据象而思、据象辨证、体象悟道,我们可以形成系统象思维[3]。本文将重点论述系统象思维,见图2。

图2 象思维的表现形式

1.3.1 系统象思维

中医学理论由大大小小的象系统构成,依据整体而划分。如八纲辨证可分为表、里、寒、热、虚、实,又可根据其特性归类于阴、阳两纲;气血津液学说根据其形态、作用的不同而分类,但彼此之间又有着紧密的动态联系。因此,各个象及象系统之间不是孤立存在的,它们交叉融合,形成一个具有整体性、科学性、联系性的中医理论体系。

早有“伤寒下不厌迟,温病下不嫌早”这一论述,世人常将此作为伤寒与温病的对立面之一,其实不然。“伤寒下不厌迟”的内涵有二,一为因势利导、驱邪外出,二为随其所得而攻之,里结实者应急下;而“温病下不嫌早”的要点则是,一为温疫下不嫌早,二为温热下法以生津养阴为要旨,三为湿热下法宜轻宜缓当[12]。无论是伤寒还是温病的下法,其本质都是结合伤寒、温病的各自特点,运用“三因”思想,随证治之,当下而下,不可拘泥于一句话而不知变通。

温病与伤寒因感受外界邪气的不同,导致其病因、病机、治则、治法皆不同,但二者作用对象皆以人体生理为基础。例如,温邪从口鼻而入,经口咽至肺,邪犯肺络,以肺系、肺卫病变为主,可见咽红、肿、痛等症;伤寒邪气束表,经脉不通,可见肺气不宣、上逆为喘等症。

三焦,“表里之分界,是为半表半里,即《针经》所谓横连膜原是也”与少阳,“此为半在里半在外也”皆位于人体半表半里之间,病位基本相同。但两者因所感病邪属性不同,辨证体系也不同[13]。“再论气病有不传血分,而邪留三焦,亦如伤寒中少阳病也。彼则和解表里之半,此则分消上下之势,随证变化,如近时杏、朴、苓等类,或以温胆汤走泄。”邪结阳明,偏于“气”,治法为疏通气机,中病即止,多用大柴胡汤、承气汤;邪留三焦,偏于“湿”,治法为“分消上下”之苦泄法[14],使邪尽出。

临床上,六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证均是对同一种外感热病病情不同阶段的症候群的描述,对外感热病的认识都是不全面的,不可完全对立。例如,乙型流感以风热袭肺证为主,甲型H1N1流感患者恶寒症状不突出,以咽痛、口渴欲饮等症状为主,两种流感皆属风温,治疗多用银翘散、桑菊饮,以辛凉解表为主;甲型H3N2流感患者有明显“伤寒”表现,可从太阳病论治[15]。伤寒和温病共有外感病中阳明病的阶段,只是发展和转归不同[16]。重症急性胰腺炎(Severe Acute Pancreatitis,SAP)患者具备典型伤寒阳明腑实证表现,大承气汤临床治疗具有通腑导滞、通因通用一方两法之效[17];温病依据患者具体情况差异,使其适应证扩大,兼顾各腑实兼证,创立了宣白承气汤、牛黄承气汤、增液承气汤、护胃承气汤等承气汤,扩大承气汤临床应用范围[16]。

“仲景之六经,为百病立法,不专为伤寒一科。”六经辨证体系与卫气营血辨证体系、三焦辨证体系在中医辨证体系中占据极为重要的地位,笔者认为,这三种体系“交叉融合,法有定法,方无定方”[13]。“辨营卫气血虽与伤寒同”,相同的是生理、病理基础;“若论治法,则与伤寒大异也”,不同的是理论模型以及治疗方法。三种不同的辨证方法,通过不同的角度和切入点,对病情进行分析、诊断,彼此之间必定存在互补效应,三方相互影响,使中医理论体系朝着科学性、整体性的方向前进[13]。

2 总结

综上所述,象思维是中医文化中的主要思维方式,本质属于模型化推理[5],其形成路径、表现形式循着一定的规律性发展、变化,“象”的观念与思维方法对天地万物的发生、发展都起着关键而不可替代的作用,六经辨证体系也不例外。六经辨证体系融合了人体脏腑、经络、气血等理论,考虑到了病因、病性、病势、病位等特点,以“象”为媒介,以“观物取象”为起点,循着象思维的形成路径不断演变、升华,最终形成系统象思维——中医学理论文化中的一个重要辨证体系分支[13]。简而言之,象思维是六经辨证体系的思维根基,该体系仍然需要实践去检验、总结。