中原风尚与地方引领

——论唐前期敦煌大族家窟对石窟营建之影响

陈凯源

(陕西师范大学历史文化学院,陕西 西安 710119)

自前秦建元二年(366)莫高窟开凿第一个洞窟始,至元代开窟活动的结束,敦煌石窟持续了千年之久的营造历程。敦煌石窟的营造之所以能延续千年,其中一个重要原因是敦煌世家大族的支持与参与。从两汉至宋初,敦煌地区活跃着李、张、索、翟、阴、曹、康、慕容等大族,这些大族中的部分成员不仅在敦煌社会的历史舞台上扮演着关键性角色,其所营造修建的洞窟亦是他们家族在敦煌历史长河中活动的象征与标志。在敦煌石窟的营造史中,各个时代的洞窟都有世家大族的参与,他们当中既有源自汉族的本土大姓,亦有依靠少数民族政权跻身大族行列的族氏。可以说,世家大族在敦煌石窟的营造中起到尤为关键的作用。

由敦煌大族营造而成的洞窟,往往被称之为家窟。关于敦煌大族家窟的相关问题,学界从上世纪六十年开始已经有所关注。金维诺先生将敦煌文书敦研322 号《腊八燃灯分配窟龛名数》中记载的洞窟名号与莫高窟进行结合研究,考证出文书中提到的家窟名号。[1]日本学者藤枝晃考察了中晚唐时期敦煌大族在莫高窟所营造的洞窟,并结合敦煌文书中的记载分析敦煌大族开窟造像的情况。[2]史苇湘先生对敦煌世族与莫高窟修造的密切关系进行了具体分析,认为莫高窟的营建是古代敦煌豪门世族意识形态的一种反映。[3](P151-164)万庚育、贺世哲二位先生则从石窟中的供养人题记入手,对敦煌大族的石窟开凿和重修活动进行了研究。[4](P179-236)马德先生就敦煌世族的形成与演变进行分析,论述了敦煌大族的建窟情况,并对大族家窟的社会意义进行了概述。[5](P241-254)再有,部分学者以家族为单位,对各家族的家窟进行整体或独立研究。这一系列的研究,深化了我们对敦煌大族在石窟营造活动中的认识。

唐前期即初、盛唐时期,这一时期敦煌社会稳定,经济繁荣,与中原和西域文化交流频繁,这为敦煌石窟的大规模营造创造了物质和文化的基础。据统计,唐前期莫高窟崖面上共开凿出150 多个洞窟,这些洞窟中就有不少基本确定为敦煌大族所造,如翟氏第220 窟、陈氏第320 窟、李氏第331、332、148窟、阴氏第431、217、321 窟,等等。这些由大族建造的洞窟,如今可谓是唐前期敦煌石窟中的“名窟”,其不仅洞窟规模较普通洞窟大,洞窟内的壁画、造像题材及绘制手法亦较其他洞窟独特和精美。考虑到当前学界对敦煌大族家窟多从单个洞窟整体或洞窟中单铺壁画进行研究的现状,本文拟在已有的研究成果上,通过较为宏观的视角,以翟、阴、李氏这三个家族为例,分别从其家窟中的壁画题材等内容入手,分析大族家窟对此后石窟营建产生的影响及其原因,以期明了敦煌大族在石窟营造史上的作用与地位。

一、唐前期敦煌翟氏家窟的营造及其影响

翟氏是敦煌大族之一,但其发展、崛起的时间较其他大族晚。唐代以降,翟氏才真正成为敦煌当地的大族。关于敦煌翟氏来源的问题,学界主要有三种观点:一是认为源自中原内地的汉族翟氏;二是认为属于丁零部落的后裔;三是认为是隋唐时期的粟特翟氏。[6]敦煌翟氏家族历来崇信佛教,并热衷于石窟营造活动。早在北周大成元年(579),翟氏就曾在莫高窟建造有圣容立像,到唐贞观十六年(642),翟氏家族成员翟通又开凿了莫高窟第220窟,而该窟主室西壁龛下方保存有墨书题写的“翟家窟”字样,这表明洞窟作为翟氏家窟的性质。[4](P101-104)

第220窟在历史上曾多次重修,1944年敦煌艺术研究所(敦煌研究院前身)曾对洞窟主室的重层壁画进行全面剥离。[7]现今洞窟主室西壁龛外两侧的文殊普贤变、南壁西方净土变、北壁药师经变以及东壁维摩诘经变等壁画均为唐代原作。作为唐前期莫高窟较早开凿的一个洞窟,第220窟壁画的艺术风格是全新的中原唐风,而洞窟中出现的部分题材和特征,不仅未见于前代洞窟,同时还对后世石窟的营造产生深远影响。

图1 莫高窟第220窟东壁维摩诘经变

首先,从绘制方位而言,第220 窟的维摩诘经变一改隋代绘制在洞窟龛内或西壁龛内外两侧的表现形式,首次出现在洞窟主室东壁的位置上。第220窟的维摩诘经变以东壁窟门为界,南侧绘维摩示疾,北侧绘文殊来问,二者隔窟门对坐辩论,而《维摩诘经》中的其他各品内容则分别穿插绘制在维摩、文殊二者周围。这种绘制方位的改变,使画师有更为充足的作画空间,能容纳更多品数的内容。此后将维摩诘经变绘制在东壁门两侧的方式,几乎成为敦煌维摩诘经变绘制的定式,如莫高窟盛唐第103 窟、中唐第159、231、237、359 等窟、晚唐第12、85、138、156 等窟的维摩诘经变大体上都模仿第220 窟的绘制布局模式。其次,第220窟维摩经变是敦煌维摩诘经变中首次出现有中原帝王与各族藩王、王子问疾的画面。这种将中原帝王形象绘制到维摩诘经变的表现手法,将现实帝王的皇权与佛教的神权巧妙地结合起来,成为敦煌维摩诘经变中的基本构图要素,并一直延续至宋代。

在佛教中,文殊菩萨主智,普贤菩萨主理,二者“智理双证”,常以组合对称的形式成对出现。在各地的石窟寺中,骑狮的文殊和乘象的普贤是一类重要的造像题材,而在敦煌最早的骑狮文殊和乘象普贤图像则始于第220 窟。第220 窟西壁龛外南北两侧分别绘有乘象的普贤和骑狮的文殊,二者周围均有眷属环绕,踏云行走在空中,形成南北呼应之势。无独有偶,该窟的药师经变中亦出现有骑狮文殊和乘象普贤踏云赴会的画面。第220 窟的两处骑狮文殊和乘象普贤图像开启敦煌同类图像之滥觞,此后敦煌石窟中的相关图像当承此而来。

另外,第220窟北壁的药师经变作为敦煌石窟中唯一一铺以药师七佛为主尊的药师经变(图2)。

图2 莫高窟第220窟北壁药师经变

虽在此后石窟中没有发现相同的样式,但在莫高窟盛唐第166 窟南壁壁画、中唐第155 窟西壁龛顶壁画以及中唐第365 窟西壁塑像均为以七佛形式出现的药师题材。或许我们可以认为在盛唐、中唐洞窟中出现的这些药师七佛相关的壁画与塑像,在某种程度上受到第220窟药师经变的影响。

二、唐前期敦煌阴氏家窟的营造及其影响

阴氏是活跃在敦煌历史上的又一大族,从敦煌文书的相关记载来看,敦煌阴氏的族源较多,如敦煌文书P.4640《阴处士碑》载敦煌阴氏“其先源南阳新野人也”,[9](P214)P.4660《敦煌阴处士邈真赞并序》曰阴氏“风云秀士,望重始平”,[9](P441)P.2482《节度内亲从都头守常乐县阴善雄墓志铭并序》又云阴氏为“武威郡贵门之胜族也”。[9](P1109)另外,P.2625《敦煌名族志》载阴氏“随(隋)唐以来,尤为望族”,[10](P110)而当中记载的阴氏家族的世系里面提到的不少人物,其大部分在隋唐时期担任高官要职,由此可推测在隋唐时期敦煌阴氏才真正崛起并发展起来。敦煌阴氏家族热心参与各种佛教活动,藏经洞既保存有阴氏家族成员抄写的佛经,莫高窟还发现数个由阴氏家族参与开凿或重修的洞窟。

贞观二十二年(648),敦煌阴氏家族成员阴义全、阴义本二人就重修了始建于西魏的莫高窟第431窟。[11](P114-118)阴氏对第431 窟的重修的过程中,不仅将洞窟地面下挖,还在洞窟中心塔柱的底座及洞窟四壁重新绘制壁画。而洞窟主室的南、西、北新绘制的观无量寿经变,则是敦煌石窟中最早的具有完整意义的观无量寿经变。在第431窟之后,观无量寿经变开始在敦煌石窟中大量流行,这似乎在预示着敦煌佛教净土时代的到来,同时也拉开阴氏家族在唐代敦煌营造的序幕。

据敦煌文书P.3720V《莫高窟记》记载:“延载二年,禅师灵隐共居士阴祖等造北大像。”[11](P695)这里提到的“北大像”即莫高窟第96窟。阴氏家族成员虽参与建造第96窟,但该窟并非阴氏家族独自开凿完成,因此不能称为真正意义上的阴氏家族洞窟。而唐前期由阴氏开凿的洞窟还有莫高窟第321、217窟。

第321窟建造的具体年代不详,但从洞窟的壁画风格判断,当属唐前期,而从该窟残存的十世纪时重绘的供养人题记可知,其始建者为阴氏家族无疑。[12]第321 窟洞窟主室的南壁绘有一铺与末法思想关系密切的十轮经变。莫高窟发现的十轮经变共有两铺,除第321 窟外,营造时间比第321 窟晚的第74 窟中亦存有一铺。[13](P309-336)《十轮经》是早期宣传地藏信仰的重要经典之一,经中包含有大量地藏菩萨的相关内容,涉及佛对地藏菩萨愿力及功德力的种种赞叹,称念地藏菩萨名号、恭敬供养地藏菩萨能获得不同的利益以及宣扬地藏菩萨于五浊恶世救度众生的宏大誓愿。尽管第321窟十轮经变出现以后,同类经变仅只出现一铺,但与《十轮经》相关的地藏信仰却在敦煌石窟中有了较大的进步与发展。此后敦煌石窟中的地藏单尊像、披帽地藏、地藏十王等多种形式地藏图像开始逐渐增多,这或许与十轮经变的出现有着一定关系。

第217 窟的营造于七世纪末至八世纪初这段时间,洞窟主室西壁龛下方北侧有供养人有嗣琼、嗣玉的题名,因敦煌阴氏家族成员阴稠孙辈名字多带“嗣”字,故学界普遍认为该窟为阴家窟。[4](P203-204)第217 窟主室南壁的佛顶尊胜陀罗尼经变是敦煌石窟中最早出现的密教经变题材(图3)。

纵观晚清民国时期学生话剧演出史,学生演剧中面临着一系列的困境,诸如:剧本荒,合适舞台上演的剧本极少;演员荒,训练有素的演员极少;资金不足,无法置办道具、服装、布景等;没有合适的演出剧场,只能租借不合适的剧院上演话剧;观众文化程度太低,不大欢迎艺术氛围浓郁的剧目上演;等等。但他们还是冲破了重重阻挠,组建学生演出团体,定期公演优秀剧目,带动中国戏剧观念的变迁。学生的话剧演出探索,直接影响了中国话剧演出的历史走向。

图3 莫高窟第217窟南壁佛顶尊胜陀罗尼经变

《佛顶尊胜陀罗尼经》是一部在唐宋时期以灭罪、破地狱等功能著称的密教经典,此经在唐代共有五个译本,另有若干陀罗尼单本和仪轨译本流行于世。在各个译本的《佛顶尊胜陀罗尼经》中,以佛陀波利于永淳二年(683)翻译的版本最为流行,第217窟的佛顶尊胜陀罗尼经变正是依据佛陀波利译本绘制而成的。在第217 窟之后,莫高窟盛唐第103、23、31 窟,晚唐第156 窟、北宋第55、454、169 窟中均有绘制佛顶尊胜陀罗尼经变,特别是第103、23 窟的佛顶尊胜陀罗尼经变,其图像样式与第217 窟高度相似,很可能是依据同一粉本绘制而成。[14](P233-260)又,第217窟主室东壁门绘有观音救诸难和观音三十三现身的画面,对于东壁壁画的定名,学界有法华经观音普门品变和观音经变两种说法。但不论是哪种定名,第217 窟东壁壁画以南北两侧对称式布局,分别表现观音救诸难和观音三十三现身的内容,这种表现方式被后来独立出现的观音经变所继承。如莫高窟盛唐第45窟、中唐第112窟中的观音经变,均采用第217窟东壁的这种对称式构图表现方式。再有,金刚经变作为一种在敦煌盛唐时期才出现的经变题材,目前发现最早的金刚经变绘制于第217窟西壁龛顶处。敦煌石窟现存19铺金刚经变,其出现时代从盛唐开始至晚唐结束。作为敦煌最早的金刚经变,第217窟金刚经变的构图样式、内容情节虽然较为简单,不过后世的同类图像大体的构图上基本没有脱离第217 窟。[15]可见,第217 窟中出现的新经变题材、新的壁画构图方式,均对此后同类图像的发展起到十分深远的影响。

三、唐前期敦煌李氏家窟的营造及其影响

隋唐以后,敦煌李氏开始崛起和壮大,地位有了很大提升,并成为敦煌当地的大族。敦煌莫高窟发现的“李氏三碑”记录有敦煌李氏族源、发展兴衰及石窟营造相关的信息。不过,由于三块碑刻中的记载存在辈分、官衔等内容存在讹误,目前对敦煌李氏族源等问题仍无定论,但可以确定的是莫高窟第331、332、148窟为敦煌李氏在唐前期建造的家窟。

第331窟是李氏家族成员李达在莫高窟建造的一个洞窟,其建造年代不早于光宅元年(684)之前,[4](P203)该窟最为人所关注的是东壁门上的法华经变。初唐时期是敦煌法华经变发展中最重要的过渡及摸索阶段,第331窟的法华经变即这一时期的代表之作。第331 窟的法华经变由“序品”“见宝塔品”等六品的内容组成,各品的内容融合到一铺经变之中,突破隋代横卷式的构图,是一种向盛唐向心式法华经变过渡的构图样式。[16](P148-154)值得注意的是,在敦煌石窟的营造史上,第331 窟首次出现将法华经变、阿弥陀经变和弥勒经变绘制于同一洞窟中。法华经变、阿弥陀经变和弥勒经变三种经变组合的造像配置,其造像思想应出自《法华经》,经中记载信奉受持《法华经》能随愿往生西方净土或弥勒净土,而这种造像配置此后在敦煌石窟中亦大量出现。

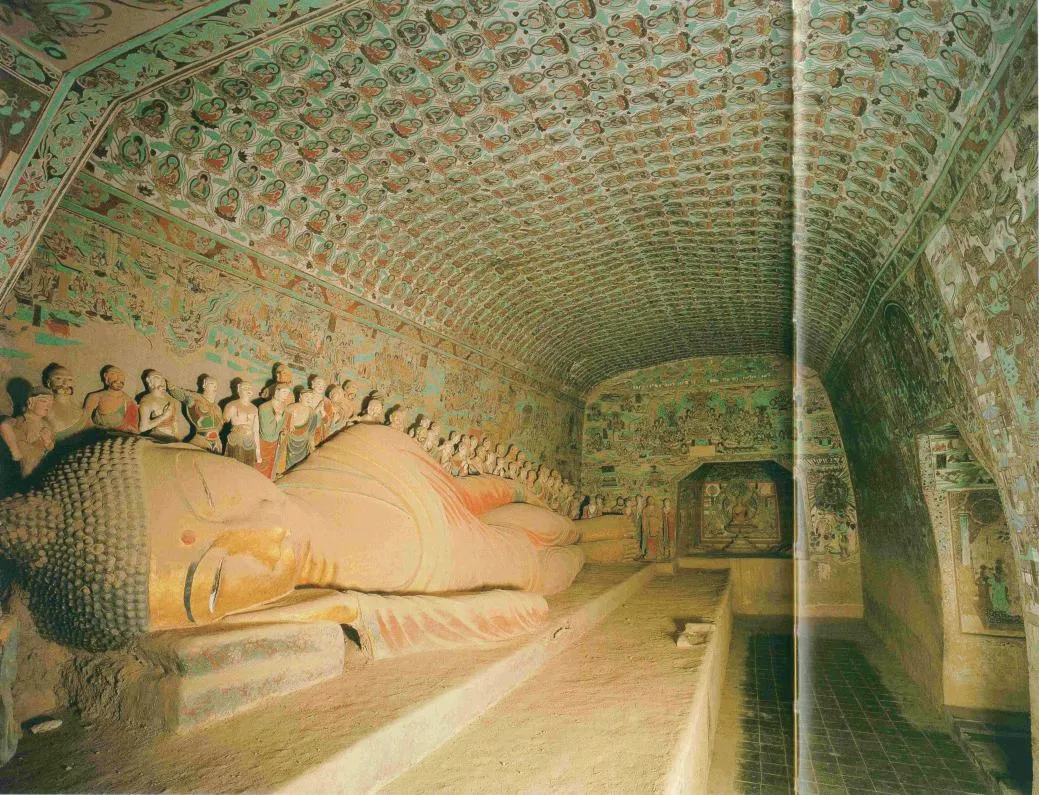

位于第331 窟旁的第332 窟是李达之子李克让开凿的洞窟,该窟建成于圣历元年(698)。与第331窟为覆斗顶形窟不同,第332 窟是中心塔柱窟,洞窟主室以中心塔柱为中心可划分为前室和后室,该窟南壁后部绘有一铺大型涅槃经变,而后室西壁为一尊涅槃塑像。这是莫高窟首次出现的以绘塑结合形式表现的涅槃经变,这对涅槃思想在敦煌的发展有着重要意义。第332窟这种全新的涅槃造像模式,在此后莫高窟第148、158窟中均有出现。

据第148窟的造窟功德记《大历碑》记载,第148窟是李克让的侄孙李大宾于吐蕃进攻敦煌前夕建成的一座洞窟,该窟以独特的涅槃窟形制、超大型的涅槃像以及多种新出现的经变画,而被认为是莫高窟千年营造史上具有划时代意义的一个洞窟(图4)。[5](P87-88)

图4 莫高窟第148窟主室

如果说涅槃造像绘塑结合的表现形式是沿用自同为李氏家窟的第332窟,那么涅槃窟的洞窟形制绝对称得上的首创。第158 窟作为中唐时期最具代表性的洞窟之一,同样是大型的涅槃窟,其洞窟形制正是对第148 窟的继承。需要特别指出的是,第158 窟中出现大量与粟特文化相关的图像元素,很可能是敦煌粟特九姓胡人功德窟。[17]这表明李氏家窟中出现的新特征,不仅对敦煌本地汉人营造的洞窟产生影响,连聚居在敦煌的粟特胡人在洞窟营造的过程中也会进行参考、借鉴。

除洞窟形制外,第148窟中还出现大量显密两教的新壁画题材。就显教的新题材而言,第148窟主室北壁上部新出现依据玄奘译本绘制的天请问经变,东壁门南侧出现有莫高窟首铺真正意义上的东方药师净土变。该铺药师经变的构图与当时流行的观无量寿经变相似,正中绘有药师说法场景,两侧以条幅画表现《药师经》中“十二大愿”和“九横死”的内容。此后,敦煌药师经变的构图形式和内容基本仿照第148 窟,并延续达二百余年。[18](P185)第148 窟主室东壁门上绘有千手千眼观音经变,南北两壁各开一龛,以绘塑结合的形式表现如意轮观音经变以及不空羂索观音经变,这三种密教观音是敦煌石窟中最早出现的同类观音造像题材。虽然南北两壁的以彩塑形式出现如意轮观音和不空羂索观音是昙花一现,但千手千眼观音、如意轮观音和不空羂索观音这三种密教观音的组合在后代石窟中极为常见。莫高窟中唐第386 窟、晚唐第156 窟中均出现有这三种密教观音,而更为常见的如意轮观音和不空羂索观音成对出现的情况,中唐至西夏时期的洞窟中均可发现二者的踪迹。另外,经刘永增先生考证,第148 窟东壁门上、南北两龛天井图像中的密教题材应该属于金刚界与胎藏界两部曼荼罗,这是敦煌石窟中首次出现的纯密类图像。[19](P313-323)中唐以后,敦煌石窟中出现大量密教新题材,如毗卢遮那佛并八大菩萨曼荼罗、千手千钵文殊变等属于早期金胎两部的纯密类图像,其发展最早应是从莫高窟第148窟开始的。

四、敦煌大族家窟造像题材影响后世石窟营造之原因

唐前期敦煌大族翟氏、阴氏和李氏的家族成员分别营造了数座家族洞窟,这些洞窟在壁画题材、洞窟形制、造像思想等方面呈现出诸多新的内容和特征。有意思的是,这些新的内容成为此后石窟营造中被其他洞窟继承和效仿的对象。这种现象无疑凸显出唐前期敦煌大族家窟的重要性,那么大族家窟为何对敦煌石窟营造产生如此之大的影响,下文试从两个方面进行分析。

(一)大族家窟中的壁画题材多与中原地区关系密切 考察大族家窟中出现的各类新出现的壁画题材,可发现这些题材几乎都存有一个共同点,即与中原地区有着密切的关联。翟家窟第220 窟中出现的维摩诘变长期以来就被认为是依据传自中原地区的粉本而绘制,并将其称之为“贞观新样”。而该窟药师经变中的燃灯、乐舞场景更是可看作是唐两京地区上元节夜间大型燃灯舞会的历史影像。[20]正是由于第220 窟壁画题材的创新性及与中原地区联系的紧密性,该窟成为今时今日我们窥看大唐长安风貌的最佳窗口。

阴家窟第217 窟的佛顶尊胜陀罗尼经变作为在敦煌石窟中最早出现的同类经变,从其整体的构图布局、细节图像的描绘等方面来看,该经变已是一铺相当成熟的作品,不太可能是敦煌本地画工就地创作而成。有学者通过对佛顶尊胜陀罗尼经变序品部分中方形宫城画面的解读,认为其表现的是唐长安城大明宫和西明寺的画面,进而指出第217窟佛顶尊胜陀罗尼经变的粉本、画稿来自经典翻译与佛教绘画大兴的长安。[21]不过,第217 窟的佛顶尊胜陀罗尼经变说法场景下方的大榜题中出现有与潞州(今山西长治一带)相关的题记。潞州是前往五台山巡礼途中的重要一站,而《佛顶尊胜陀罗尼经》的流行又与佛陀波利在五台山上受文殊老人点化的事迹有着密切关系。结合经变榜题中潞州的记载,我们也不能排除敦煌佛顶尊胜陀罗尼经变的粉本传自潞州或五台山一带的可能性。尽管这一问题没有确切的定论,但可以明确的一点是敦煌佛顶尊胜陀罗尼经变的画稿、粉本应传自中原地区。

有别于前代的涅槃经变,第332 窟南壁后部高3.7米,长6.08米的大型涅槃经变已全然唐风,是一种源自中原的佛教艺术。[22]武周时期,全国兴起佛舍利信仰和崇拜的风潮。山西临猗县大云寺发现有一件为武周皇帝武则天所造刻于天授二年(691)的涅槃变碑像,其刻凿时间较第332 窟早。经对比考证,该碑的构图内容与第332 窟涅槃经变基本一致,[23]这表明武周时期的涅槃经变已经有较为成熟和固定的样式。《历代名画记》等画史资料记载隋唐时期两京地区的寺院中绘有不少涅槃经变,虽然这些壁画早已湮灭中历史的长河之中,但第332窟出现的这种具有中原样式的涅槃经变,应与隋唐两京寺院中的涅槃经变有着密切的关联。再者,第332窟中心塔柱式的洞窟形制和绘塑结合的涅槃经变,其反映的造像主题正是武周时期所流行舍利崇拜,是来自长安流行的佛教思想和艺术在洞窟中的体现。

另外,同为李家窟的148窟中新出现有大量密教题材。八世纪之后,随着开元三大士相继来华大力传弘密教,从此开启了唐代的密宗时代,而密教信仰以两京地区为中心迅速传遍全国。唐天宝年间,密宗大师高僧不空曾到河西传弘密法。不空河西弘法之事一直被认为对河西地区的密教发展起到很大的推动作用。不空作为中央的权威高僧,其在河西所传授的密法也应是中原地区所流行的。因此,建成于大历十一年(776)的第148窟中新出现有大量密教题材的情况,不仅和这一时期的历史背景相符合,同时与中原密教信仰盛行的风潮相呼应。

可以说,各大族家窟中新出现的壁画题材或造像思想大多与中原有着密切的联系,是当时中原地区佛教流行的内容。这些传自佛教发展发达地区的艺术和思想,代表着此时佛教发展的潮流与趋向,其出现在敦煌后,便受到普通民众追随与模仿,逐渐成为石窟营造的主流题材。

(二)敦煌大族的社会地位与地方影响力 古代敦煌是一个典型的家族社会,敦煌大族在社会上居于主导地位,[24]而各大族之间的成员多身居要职,具有一定的社会影响力。

第220窟甬道南壁小龛外西侧的题记中提到“唐任朝议郎、敦煌郡司仓参军□□子翟通,乡贡明经授朝议郎、行敦煌郡博士”。[4](P101)从“司仓参军”可知敦煌翟氏是当时的官宦家庭,而第220窟造窟功德主翟通则任“乡贡明经授朝议郎、行敦煌郡博士”。荣新江先生考证后指出,翟通是通过沙州的“乡贡”,被送到长安参加“明经”举考,作为“明经”出身的科举及第人士,获得任官资格,被中央政府授予正六品上的文散官“朝议郎”,而职事官位“沙州博士”。[25]在唐代,各州有“经学博士以五经教授诸生”,[26](P750)翟通作为“沙州博士”其主要职责是在敦煌当地传授知识。从第220窟的题记可知,唐前期翟氏在敦煌不仅是官宦人家,其家族成员还是当时敦煌的州学博士,承担着当时社会教化的重任,具有一定的社会地位。

敦煌文书P.2625《敦煌名族志》残卷是一份撰写于开元十一年(723)到开元十五年(727)之间的文书,里面记录有敦煌阴氏家族成员阴稠四代17人、阴祖三代4人的任职情况。[27]如阴稠的长子阴仁干曾任沙州子亭镇将,阴仁干次子阴嗣监任北庭副大都护、瀚海军使兼营田支度等使,阴祖子阴守忠任西州岸头府折冲兼豆卢军副使,后又任墨离军副使。该文书还提到阴稠“五代义居,承家孝悌,忠诚奉国,各受其班”,这说明阴氏是一个世代为官、忠君爱国的敦煌大族。

同样,李氏家族亦是敦煌地方的显赫一支,唐前期李氏在敦煌社会中就有着举足轻重的地位。据《大历碑》记载,第148 窟功德主李大宾先祖历官河西、敦煌等地,其本人则曾任“散朝大夫、郑王府咨议参军”,[9](P42)“郑王”即唐代宗次子李邈。《旧唐书》载:“昭靖太子邈,代宗第二子。宝应元年,封郑王。大历初,代皇太子为天下兵马元帅。”[28](P3391)李大宾与李邈的关系,无疑会提升李家在敦煌的社会地位。又,《大历碑》还提到,在大历十一年八月十五日第148窟建成典礼上,“时节度观察处置使、开府仪同三司、御史大夫、蔡国公”[9](P50)周鼎专门来到洞窟,参与祭拜落成仪式。周鼎作为河西节度使,在吐蕃攻打敦煌的前夕专程参与到第148窟的开窟盛典中,不仅反映出敦煌李氏社会地位之高,同时还印证了第148窟在莫高窟营造史上的独特地位。

正是由于像翟氏、阴氏、李氏这样地位显赫、名声在外的敦煌大族,他们崇尚佛教,热衷于造窟活动,最终引导敦煌地区的其他民众相继相仿,促使以莫高窟为中心的敦煌石窟在唐代出现了一个营造高潮。在中国古代,官宦阶层的思想和活动往往代表着整个社会的大风向,其对普通民众能起到榜样引领的作用。因此对于敦煌地区而言,唐前期大族的造窟活动在激发起普通民众造窟热情的同时,大族家窟内出现的源自中原地区崭新的造像题材,亦自然会成为大众追求和模仿的内容,进而对此后石窟营造活动产生深远影响。

综上所述,唐前期在敦煌翟氏、阴氏、李氏等家族的推动下,敦煌石窟开启了一股营造家窟的风潮,各大族家窟中的壁画题材、造像思想和洞窟形制,对后世石窟的营造产生了或多或少的影响。在敦煌石窟的营造史上,世家大族一直是推动和引导石窟艺术发展的中坚力量。考察唐前期各大族家窟,可发现其洞窟内出现的新壁画题材、造像思想大都传自中原地区,是当时中原地区佛教流行的主要内容。与同时期的其他洞窟相比,敦煌大族家窟在壁画题材的选择上具有独特性和先进性,大量首次出现的中原地区流行的佛教题材,显示出敦煌大族通过紧跟中原地区的潮流来表达其忠于朝廷、心系中原的价值观。具有中原风尚的壁画题材通过各大族在敦煌地区的影响力,逐渐走进普通民众修造的洞窟之中,并逐渐成为主流。这展现出敦煌大族在地方社会中独有的引领作用,同时也使得中原地区的文化传统能长期在地处边陲的敦煌成为主流。