红光照射联合去腐生新膏治疗气虚血瘀型臁疮的临床效果

陈海东,陈德轩,方 勇,杨 旭,李逸梅,龚旭初

“臁疮”为中医病名,指发生于小腿下段的外科疮疡性疾病,有“内、外臁”之分,又称为“老烂腿”,相当于西医下肢慢性静脉性溃疡[1]。主要病机为下肢静脉结构异常,导致持续静脉高压,出现小腿浅静脉曲张、肿胀、皮肤改变及破溃[2]。多见于久站负重者,随着人口老龄化,其发病率逐年升高[3],因其常反复发作,缠绵难愈,影响患者生活质量,给社会带来经济负担,随着现代清创技术及外用材料的发展,缩短了创面愈合的时间,但费用较高。中医药治疗臁疮历史悠久,中医学认为臁疮证属本虚标实,而“血瘀”贯穿疾病始末,也是该病反复难愈的主要原因[4]。去腐生新膏根据我院名老中医继承者陈鸿宾“外科正宗”学术思想而成,组方思想以活血化瘀去腐为主,其在临床中配合现代红光照射治疗臁疮,价格低廉,疗效显著。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 研究病例均为南京中医药大学南通附属医院中医外科2020 年7 月—2021 年12 月收治的住院患者,共64 例,采用随机数字表对照非盲法设计方式,分为试验组和对照组。其中试验组32 例,男19 例,女13 例;年龄37~89 岁,平均(65.00±10.30)岁;病程32~90 d,平均(47.00±14.19)d;溃疡面积13.4~39.2 cm2,平均(8.84±6.81)cm2;溃疡深度2.9~11.2 mm,平均(7.84±1.99)mm。对照组32例,男21 例,女11 例;年龄48~87 岁,平均(64.59±9.12)岁;病程31~90 d,平均(45.91±11.50)d;溃疡面积13.0~37.4 cm2,平均(27.32±6.17)m2;溃疡深度4.9~10.4 mm,平均(7.71±1.53)mm。两组患者在性别、年龄、病程、溃疡面积、溃疡深度方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已经本院医学伦理委员会审查批准(审批号:通中院[2020]字006 号)。

1.2 诊断标准及纳入排除标准

1.2.1 诊断标准 根据全国高等中医药院校教材《中医外科学》第3 版中周围血管病和淋巴管疾病章节中“臁疮”[5]相关标准制定:1)小腿下1/3 胫骨两旁(臁部)肌肤间见局部慢性溃疡;2)中医证属“气虚血瘀证”者,因病程较长,多为气虚血瘀,症见溃疡大小不等,疮面腐肉基本已净,可有少量分泌物、脓苔、腐肉或伴有少许气味,但肉芽灰白色淡、淡紫或暗红,周围皮肤黯黑,板滞木硬,常伴有肿胀,舌质黯淡或有瘀斑,苔白腻,脉涩;3)中老年多见,常有长期站立工作及下肢静脉曲张(筋瘤)、外伤感染致皮肤破溃等病史;4)临床处于溃疡期,病程在30 d 以上。

1.2.2 纳入标准 1)符合上述诊断标准;2)年龄20~90 岁;3)病程30~90 d;4)溃疡面积10~40 cm2;5)患者志愿受试,签署知情同意书。

1.2.3 排除标准 1)有糖尿病且血糖控制不平稳,合并有糖尿病足者;2)B 超提示有下肢动脉斑块,合并有下肢动脉硬化闭塞症者;3)属于其他类型溃疡,如放射性溃疡、结核性溃疡、癌性溃疡等;4)有严重基础疾病者;5)妊娠或哺乳期患者;6)B 超或下肢深静脉造影提示新生深静脉血栓患者;7)正在使用其他药物治疗,影响疗效判定或有严重精神疾患,未按规定用药,无法获取完整资料者。

1.3 治疗方法

1.3.1 一般治疗 1)创面常规碘伏消毒后,根据情况选取合适的清创方式,如常规手术清创、超声清创、水刀清创等,清除脓液及坏死组织、痂皮等;2)保持患者内环境稳定,控制基础疾病;3)根据创面分泌物细菌培养及结果给予敏感抗生素静脉滴注;4)治疗期间以卧床休息,抬高患肢为主,避免长时间站立或行走,尽量穿戴弹力袜。

1.3.2 红光照射 两组清创后均采用红光照射治疗,仪器采用深圳普门Lifotronic 光子治疗仪,型号:Carnation-86E,产品标准号:YZB/粤1138-2012。嘱咐患者佩戴护目镜,根据创面位置选取接受照射部位,开启光子治疗仪,选取红光照射,使红光中心正对创面中心(以光斑完全笼罩整个溃疡面为宜),治疗头高度距肢体表面15~20 cm,设置照射时间20 min,照射治疗过程中需密切观察患者对温度的感觉,每日2 次。

1.3.3 分组用药 两组均进行一般治疗及红光照射,试验组配合“去腐生新膏”外用,该膏为有一定黏稠性的紫红色软膏,院内制剂,经医院质检室鉴定为合格产品,生产批号:20200116-20210315,涂抹时保证药物覆盖整个溃疡面,但勿超过疮周。对照组配合重组人碱性成纤维细胞生长因子(商品名:扶济复,北京双鹭药业股份有限公司生产,剂量为25 000 IU/支,生产批号:20200501)外用,同样保证覆盖整个溃疡面。两组均覆盖无菌纱布后包扎,初期每天换药,鲜活肉芽长出后隔日一换。

晞月原本声音柔美,一哭起来愈加清婉悠亮,颇有一唱三叹之效,十分哀戚。连远远站在外头伺候的杂役小太监们,亦不觉心酸起来。

1.4 观察指标

1.4.1 患肢临床疗效指标 包括治疗前后疼痛、肿胀、溃疡面积、溃疡深度及治疗后创面愈合率、愈合时间。疼痛采用视觉模拟评分法(VAS)评估,用0~10 分表示患者疼痛程度,分数越高,疼痛越重;肿胀程度测量,以皮尺测量溃疡外周与健侧同位置肢体周径差表示;溃疡面积计算采用最大长宽法:溃疡最大长度与垂直的最大宽度相乘得出估算面积;溃疡深度:标尺测量溃疡最深处距离皮肤距离;创面愈合率=[(创面治疗前面积-治疗后面积)]/治疗前面积×100%;愈合时间:开始治疗至达到创面愈合标准所需时间。

1.4.2 创面愈合相关因素 包括治疗前后创面细菌阳性率、患肢经皮氧分压(transcutaneous oxygen pressure,tcpO2)、皮肤不良反应率。创面细菌阳性率:取创面分泌物行细菌培养,记录培养结果阳性例数,并计算阳性率;tcpO2采用TCM400 双通道检测系统(丹麦Radiometer 公司)测量:静息平卧时≥40 mmHg 提示正常,20~39 mmHg 提示轻度缺血性病变,<20 mmHg 提示重度缺血改变;皮肤不良反应率:不良反应例数/总例数×100%,不良反应包括使用后出现严重的皮肤瘙痒、周围皮疹等。

1.4.3 血清炎症及相关细胞因子 包括治疗前后血清C 反应蛋白(CRP)、白细胞介素(IL-6)、血管内皮生长因子(VEGF)。分别于治疗前后采集两组外周静脉血3 mL 左右,以3 000 r/min 离心12 min,取上清液,采用酶联免疫吸附法检测血清CRP、IL-6、VEGF 水平,试剂盒购自深圳赛鹏芯生物技术有限公司,批号为20200212。

1.5 统计学方法 采用SPSS 18.0 软件进行数据处理,计量数据以均数±标准差(±s)表示,符合正态分布时,两组间比较采用t 检验,不符合正态分布时采用非参数轶和检验。计数资料比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

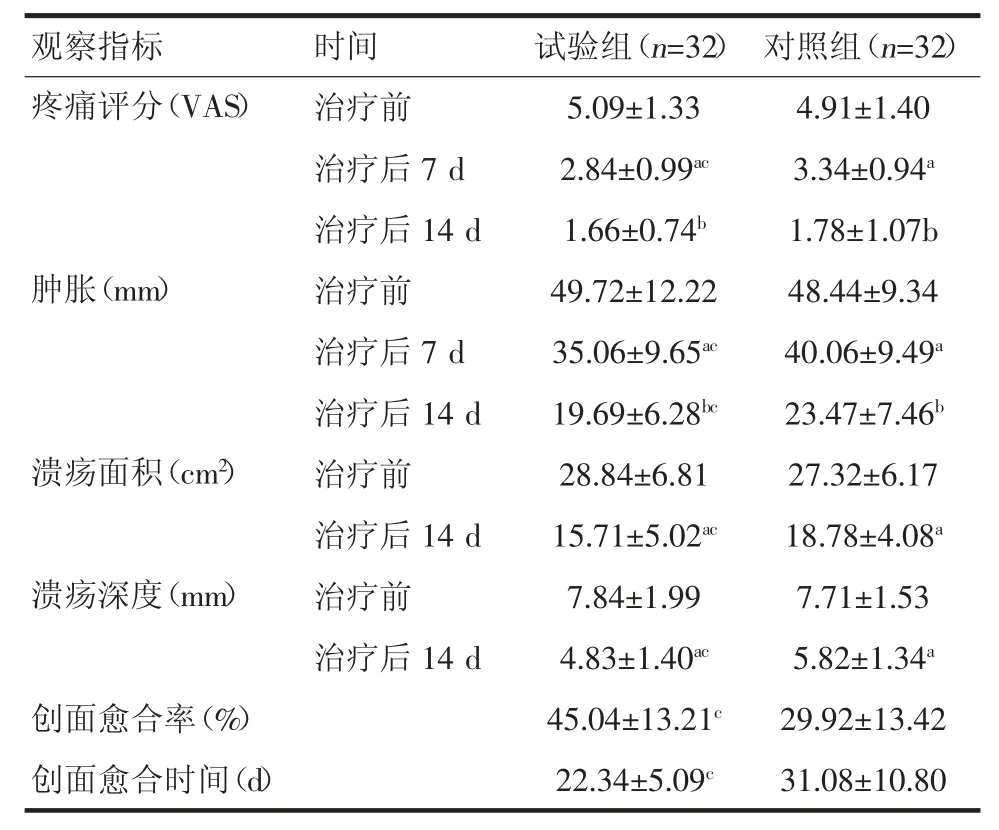

2.1 两组治疗前后患肢临床疗效比较 两组疼痛评分、肿胀情况治疗后7 d、14 d 均较前减轻,差异有统计学意义(P<0.01),试验组在治疗后7 d 疼痛、肿胀及治疗后14 d 肿胀情况均轻于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组治疗后14 d 的溃疡面积及深度较前均好转,差异有统计学意义(P<0.01),试验组改善情况均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.01);治疗14 d 后,治疗组创面愈合率高于对照组,愈合时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 两组患肢临床疗效相关指标比较

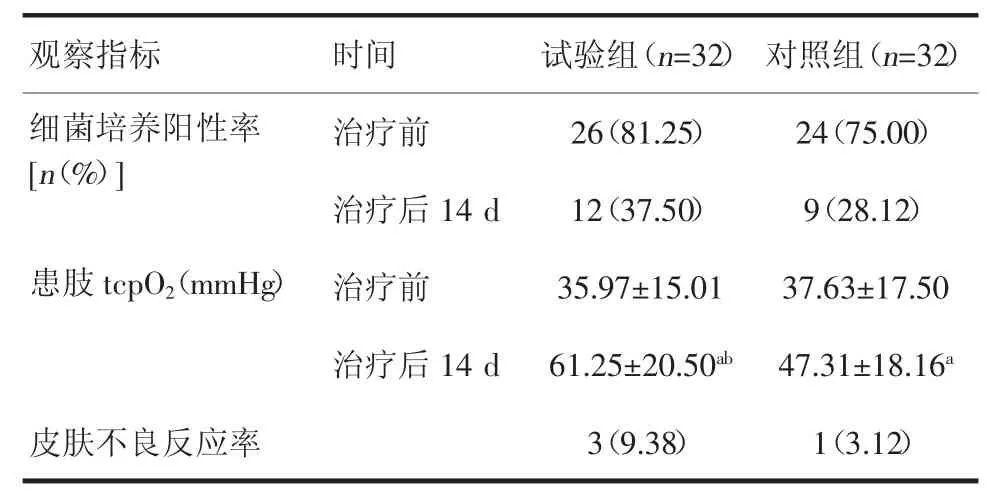

2.2 两组创面愈合不利因素比较 两组的创面细菌培养阳性率、皮肤不良反应率治疗前后差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后tcpO2指标两组均较前明显升高,差异有显著统计学意义(P<0.01),试验组上升较对照组明显,差异有显著统计学意义(P<0.01)。详见表2。

表2 两组创面愈合不利因素

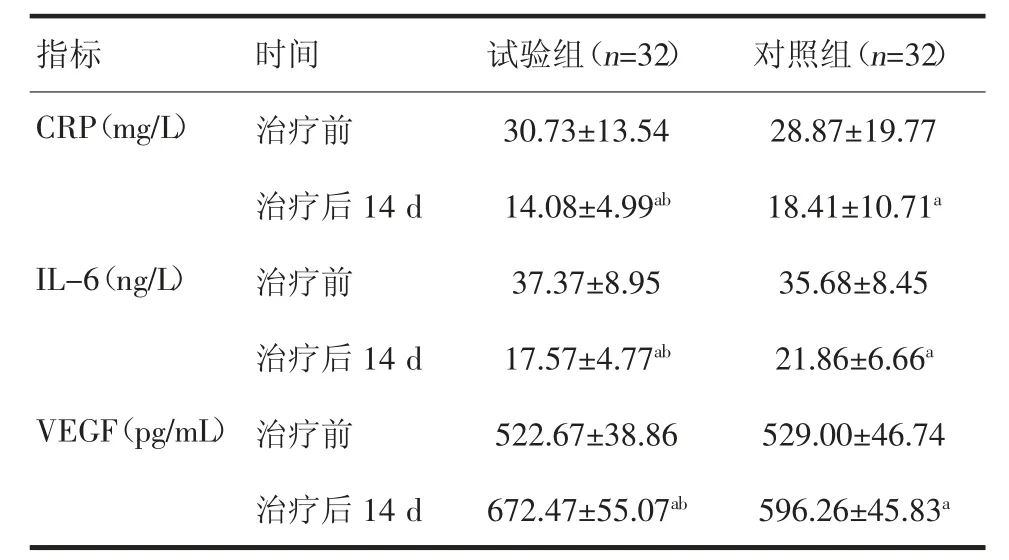

表3 各组治疗前后CRP、IL-6、VEGF 水平比较

3 讨论

中医学“臁疮”为常见的周围血管疾病之一,发病率高,且缠绵难愈,治疗困难。如《疡科选粹》云:“臁疮由湿热下注,瘀血凝滞,日久之后,气多不堕,是以经年不愈,变而成顽。”同时指出“瘀血”与“湿热”是导致臁疮的病因[6]。外科三大家之一的清代高秉钧在《疡科心得集》言:“臁疮者,乃风热湿毒相聚而成;或因饮食起居,亏损肝肾,阴火下流,外邪相搏而致。”即急性期多因湿热下注所致,其病位在脾,湿盛困脾则肉烂,热盛则肉腐;而臁疮慢性期正因湿性重浊黏滞,导致疾病难愈,脾失健运而致气血不足,并久及肝肾,三阴虚热,肝肾亏损,阴火下注与外邪相搏而肉腐发之。同时高氏亦认为臁疮有其本虚的一面,所谓“邪之所凑,其气必虚”[7]。这与现代医家的研究不谋而合。如唐汉钧、崔公让、曹建春等教授等亦认为臁疮的病机无外乎“虚”“瘀”“湿(腐)”[8-10]。其中唐汉钧教授主张“祛瘀生新”,提出“祛瘀生肌”“补虚生肌”理论,适用于气虚血瘀型臁疮。

我院中医外科陈鸿宾先生、倪毓生教授及龚旭初教授等均受陈实功外科正宗思想影响,善于外治,结合《外科正宗·杂疮毒门臁疮论》中臁疮病相关概述[11],以及“瘀不去,新不生”之经验,对书中“蜈蚣饯”“生肌玉红膏”“珍珠散”等方的组方思想进行归纳,研创我院院内制剂“去腐生新膏”,现今由丹参、当归、紫草、血竭等中药组成。因“虚”者当以内服补中益气,培本归元,活血通络为治,正如唐汉钧教授采用生黄芪、太子参健脾益气,使气血充足,瘀毒移深就浅;桃仁、地龙养血和营通络,使血气通利,脉络畅通,推陈致新,符合慢性溃疡以“虚”“瘀”为多见的临床特征。而外用者当以“活血化瘀新生”为治,因而我院去腐生新膏以丹参、当归为君药。

随着现代各类清创技术、局部植皮技术的发展,中西医结合治疗该病成为新的趋势,在临床治疗过程中,西医技术也当以创面、创周的血瘀状态为本病转归的关键。吕培文教授善于应用植皮技术缩短“臁疮”治疗周期,他在临症应用过程中指出“新瘀”是移植皮片的气血被阻断后的孤立状态,有气血则生,无气血则死,创面床(土壤环境)与皮片间的血运重建(营养灌溉),气血转移是关键。“久瘀”则是臁疮本身筋脉气血瘀阻的状态[12]。

红光治疗作为一种新型治疗方法,是一种红色可见的光,对人体穿透力较强,能发挥多种生物化学效应。可通过物理学的方法输出特定波的单色光,产生高强度的光子,滤去对皮肤有损害作用的紫外线和具有明显热效应的红外线等部分,仅保留波长670~770 nm 红光,具有促进细胞新陈代谢,促进血管内皮生长因子增加,促进创伤部位血管生成,改善微循环和局部营养,促进炎症吸收、消肿及伤口愈合的功效。此外,红光对皮肤的神经末梢是一种温和的热刺激,使局部创面渗出减少,具有镇痛作用[13]。加上红光照射价格低廉、操作简便的特点,我院将其广泛应用于各类慢性创面和血栓性疾病的治疗,如慢性溃疡、压疮、毒蛇咬伤所致伤肢肿痛、下肢静脉血栓等,效果显著。

如上所述,“去腐生新膏”的治疗机制在于活血化瘀为治,而红光治疗的直接表现同样是活血与改善循环,从机制上讲二者作用类似,在外用药物涂抹于创面时,红光照射可以促进创面更好地吸收药物,二者从理论上有增效之功,因此根据臁疮的“血瘀”致病特点,本研究将此中西医结合外治法并用,加之慢性创面“气虚”特点,拟通过临床疗效指标、创面愈合相关因素、血清炎症及相关细胞因子等多层面客观评价二者联合治疗气虚血瘀型臁疮的疗效。因清创是臁疮病的基础治疗,对方式选择不做要求,本次对照药物选择为临床常用西药——重组人碱性成纤维生长因子凝胶。

本研究临床疗效指标包含疼痛、肿胀、溃疡面积、溃疡深度、创面愈合率和愈合时间,结果显示,红光照射联合去腐生新膏较对照组能明显改善患肢肿胀,且在治疗早期能够尽早缓解创面疼痛(第7天疼痛积分低于对照组);治疗14 d 后,试验组较对照组溃疡面积、溃疡深度均明显缩小;创面愈合率高于对照组,最终愈合时间明显低于对照组,差异均有显著统计学意义。创面愈合相关因素包含了创面细菌阳性率、皮肤不良反应率、患肢tcpO2,通过tcpO2可以了解局部血液灌注情况,反映下肢血管皮肤微循环状态。创面细菌阳性率、皮肤不良反应率过高或tcpO2过低均可延缓溃疡愈合时间。本研究发现两组创面细培养阳性率、皮肤不良反应率无明显差异,而试验组tcpO2高于对照组,提示试验组不仅不会延缓溃疡愈合时间,还能改善局部微循环。血清炎症及相关细胞因子包含CRP、IL-6、VEGF,其中CRP、IL-6 可反映创面炎症反应程度,过度的炎症反应会延长创面愈合时间和增加感染风险[14-15];VEGF 是一种促血管形成再生的强大因子,能调控创面组织中成纤维细胞的生长,新生血管生成和恢复局部组织血流灌注,是下肢慢性溃疡愈合的必备条件之一[16-17]。本研究结果显示,试验组CRP、IL-6下降更明显,提示试验组在改善创面炎症反应方面效果更佳;而VEGF 较对照组表达更多,提示内皮细胞增殖及血管新生增加明显。

综上所述,红光照射治疗联合去腐生新膏外用治疗气虚血瘀型臁疮效果良好,治疗原理可能与改善创面瘀滞状态,减轻创面炎症反应,促进血管新生,最终调解创面生长微环境有关,二者结合可以缩短臁疮治疗周期,且该联合模式价格低廉,操作方便,值得推广应用。

——记嘉荫县红光乡燎原村党支部