升阳举陷针刺法联合萨尔曼进阶练习治疗腹直肌分离患者的临床效果

张 健,刘婷婷,林 椠,王明星,邢秀玲

人腹直肌是前腹壁的重要肌肉,它保护腹部器官,维持腹内压力,参与完成排便、分娩、呕吐、咳嗽等生理功能,并能降低肋骨帮助呼气。它还会导致前屈、侧屈和脊柱旋转等功能[1]。腹直肌分离(diastasis recti abdominis,DRA)是一种外伤性疾病,其特征是两条腹直肌沿腹部白线分离,主要是妊娠的后遗症[2]。怀孕期间,由于体内激素水平的变化,组织结构弹性的变化,以及怀孕期间子宫增大,腹壁扩张延伸,两侧腹直肌会从腹中线的中线位置向两侧分离,妊娠期DRA 是一种常见现象[3]。最新研究显示,中国育龄妇女产后DRA 的发病率较高,为45.14%[4]。在妊娠最后3 个月的患病率为70%[5],产后6 周的患病率为60%,产后12 个月的患病率为30%[6],这给女性的身心健康带来了一系列问题,如身体变化、腰痛、盆底功能障碍、心理压力等。它可引起腹壁疝,严重者需要手术治疗[7]。近年来,随着产后康复医学领域的蓬勃发展,通过神经肌肉电刺激及康复训练等方式可一定程度上促进腹直肌功能恢复[8-9]。中医外治法在治疗DRA 方面取得不错的临床疗效[10-12],但关于针刺治疗的报道较少[13]。产后DRA 属于中医学“筋经”病范畴,妇女产后体质亏虚,筋脉失于濡养,发为本病,加之妇女产后正气亏虚,脾气不足,脾气主升,脾气不足则不能升举内脏,引发盆腔器官脱垂,出现产后腹直肌分离;同时脾主肌肉,脾气不足则肌肉失于濡养而发病。因此,本病以升阳举陷、补益脾气为重要治则。本研究选用升阳举陷针刺法联合萨尔曼进阶练习治疗腹直肌分离,效果较好,报道如下。

1 资料与方法

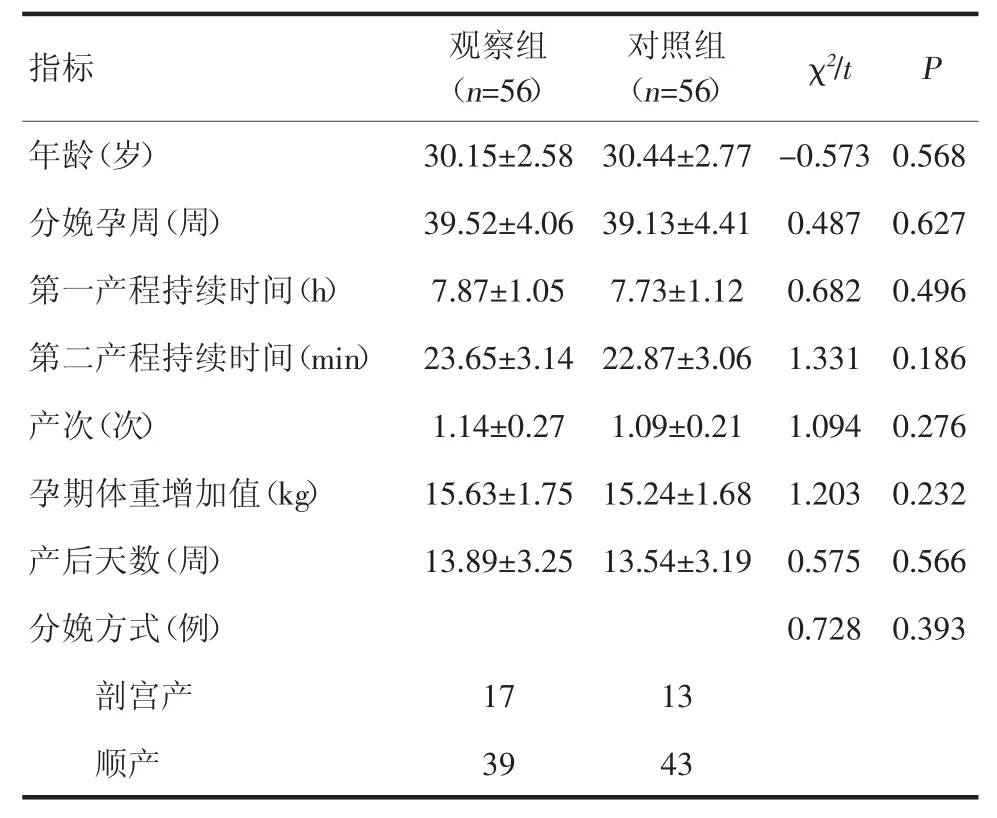

1.1 一般资料 选择2022 年3 月—9 月于唐山市妇幼保健院就诊的DRA 产妇112 例,根据随机数字表法分为观察组与对照组,各56 例。对照组患者给予萨尔曼进阶练习,观察组在对照组基础上给予升阳举陷针刺法,观察两组治疗前后临床疗效,两组治疗过程均未出现剔除脱落现象。两组患者的平均年龄、分娩孕周、第一产程持续时间、第二产程持续时间、产次、孕期体重增加值、产后天数、分娩方式对比,差异无统计学意义(P>0.05,表1),具有可比性。该临床试验方案经本院伦理委员会审批通过(审批号:2022-026-01),患者及家属均知情并签署知情同意书。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 纳入标准 1)符合《产后腹直肌分离诊断与治疗的专家共识》[14]产后DRA 诊断标准:妇女腹部肌肉无力,腹部膨隆,脐部、脐上4.5 cm、脐下4.5 cm任意两侧腹直肌间的距离≥2 横指,腹直肌在超声图像中显示为两侧对称存在的梭形不均匀低回声区域的患者;2)符合《中医妇科学》[15]产后身痛诊断标准:肌肉无力,关节酸楚,腹部疼痛,面色无华,头晕心悸,舌淡苔白,脉细弱的患者;3)产后1~6 个月患者且产后恶露干净、营养状态良好;4)妊娠次数不超过3 次且盆底肌Ⅰ、Ⅱ类肌力3 级以上的患者。

1.3 排除标准 1)合并出现白线疝、脐疝等炎症并发症;2)由于年龄、外伤、肥胖等非妊娠原因或其他病理因素引发腹直肌分离;3)患者腹部出现外伤或行过腹部手术或腹部皮肤切口感染或腹壁发育不良等原因无法完成针刺治疗;4)产后抑郁或出现认知障碍或产妇畏惧针刺等原因不能配合治疗;5)合并严重肺系疾病出现长期慢性咳嗽,严重凝血功能障碍,难以控制高血压病、2 型糖尿病、恶性心律失常、心肌梗死等循环系统疾病及恶性肿瘤等。

1.4 剔除及脱落标准 1)治疗过程中自行加入其他治疗方法或加入其他临床实验者;2)治疗过程中不能按时完成治疗或主动退出治疗的患者;3)针刺治疗过程中出现不良反应的患者。

1.5 治疗方法

1.5.1 对照组 给予萨尔曼进阶练习。第一步患者双腿屈曲,向下滑动一侧腿部,重复20 次。第二步双腿屈曲,伸展一侧腿,恢复后,重复20 次。第三步双腿屈曲位于髋关节上方,固定一侧腿,一侧足部向下触地,恢复后,重复20 次。第四步双腿屈曲位于髋关节上方,固定一侧腿,一侧腿部伸展,恢复后,重复20 次。第五步双腿并拢,向上伸展,并垂直于天花板。双腿缓慢下落,与地面平行后,缓慢抬起,重复20 次。练习过程始终保持脊柱和骨盆的中立位,一旦不能维持,回到上一步进行练习。同时左右两侧交替进行,练习过程中配合呼吸,滑动、伸展、触地时呼气,恢复时吸气。

1.5.2 观察组 在对照组基础上进行升阳举陷针刺法:选穴:百会、气海、足三里(双侧)、关元、三阴交(双侧)、委中(双侧)、中极、带脉、腰阳关、天枢(双侧)、大横、上脘、中脘、下脘。所有穴位常规皮肤消毒,体针规格0.3 mm×50 mm,百会穴头皮斜刺0.5 寸,关元、气海、上脘、中脘、下脘、天枢、中极、腰阳关、大横直刺1 寸,足三里、委中、带脉、三阴交直刺1.5 寸,百会穴施以捻转补法,其他所有穴位施以提插捻转补法,留针30 min,每15 min 行针1 次,每天1 次,每周针刺6 d。两组治疗周期为1 个月。

1.6 观察指标

1.6.1 临床疗效 临床疗效依据《妇产科学》[16]及《中医病证诊断疗效标准》[17]判定。显效:脐上、脐下及脐环腹直肌分离距离≤2 cm,同时腰围较前减少2 cm 以上,盆腔脏器脱垂较前提高2 个等级;有效:脐上、脐下及脐环腹直肌分离距离较前减少,同时腰围较前减少,但均不足2 cm,盆腔脏器脱垂较前提高1 个等级;无效:脐上、脐下及脐环腹直肌分离距离及腰围均无改善。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.6.2 腹围及腹直肌分离距离 治疗前后使用软尺测量腹围3 次,取平均值;同时于我院彩超室行彩超检查,患者放松状态下测量脐上、脐下腹直肌分离距离。

1.6.3 盆腔器官脱垂情况 患者治疗后采用盆腔器官脱垂定量分期法(POP-Q)进行分级评定[18],Ⅱ极以上可诊断为盆腔器官脱垂。

1.6.4 盆底Ⅰ、Ⅱ类肌纤维肌电压值 采用神经肌肉刺激治疗仪测量产妇的盆底Ⅰ、Ⅱ类肌纤维肌电压值。

1.6.5 腰背疼痛视觉模拟评分(visual analogue score,VAS)及简明健康状况调查量表(SF-36)评分VAS 评分在0~10 分的标尺上进行确定,分值越高疼痛程度越重;SF-36 评分包括躯体功能、躯体角色等8 个维度,总分100 分,分数越高生活质量越好。

1.7 统计学方法 数据采用SPSS 26.0 进行统计分析,计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验,计量资料经过正态性检验及方差齐性检验符合正态分布且方差齐,采用(±s)表示,两组比较采用t检验,以P<0.05 表示有统计学差异。

2 结果

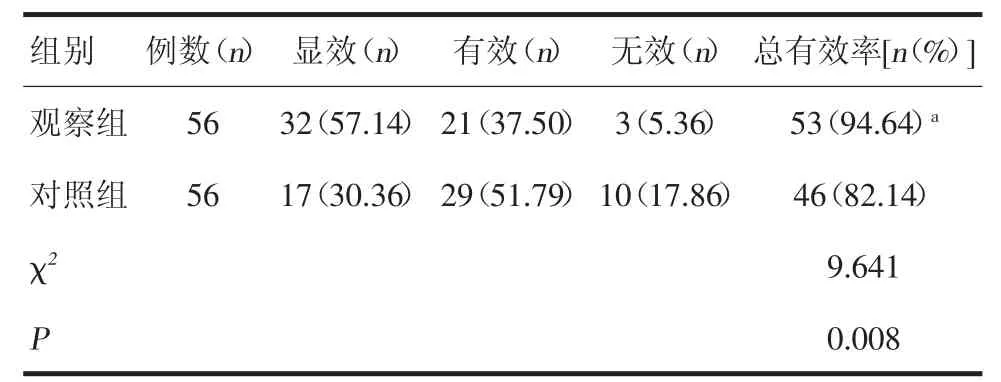

2.1 临床疗效 治疗后观察组总有效率(94.64%)显著高于对照组(82.14%),差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组临床疗效比较

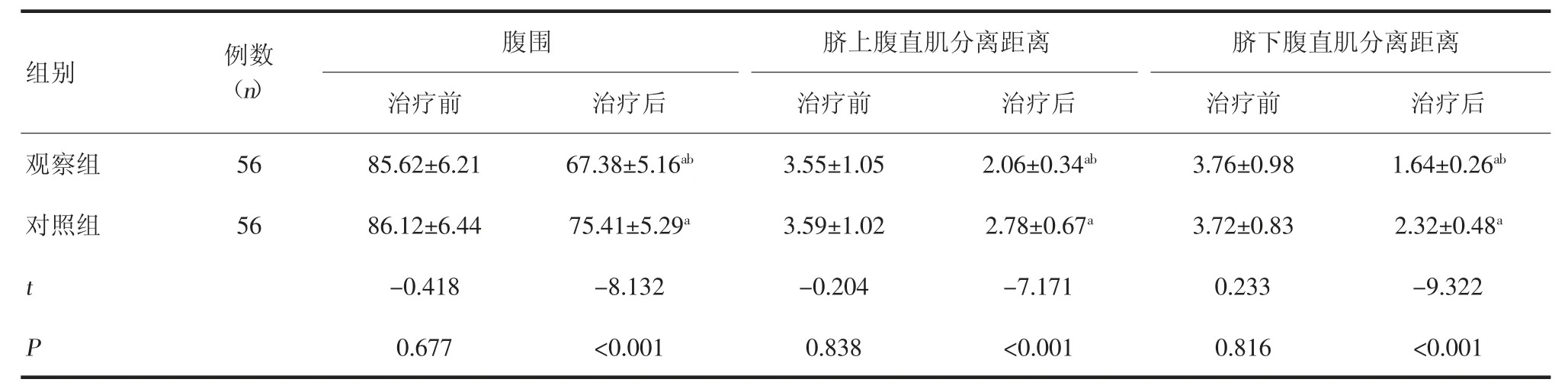

2.2 腹围及腹直肌分离距离 治疗后,两组腹围、脐上腹直肌分离距离、脐下腹直肌分离距离均较治疗前降低,且观察组低于对照组(P<0.05),差异有统计学意义,见表3。

表3 两组腹围及腹直肌分离距离比较(cm)

2.3 盆腔器官脱垂情况 治疗后,观察组盆腔器官脱垂6 例(10.7%),对照组盆腔器官脱垂14 例(25.0%),观察组显著低于对照组,差异有统计学意义(χ2=3.896,P<0.05)

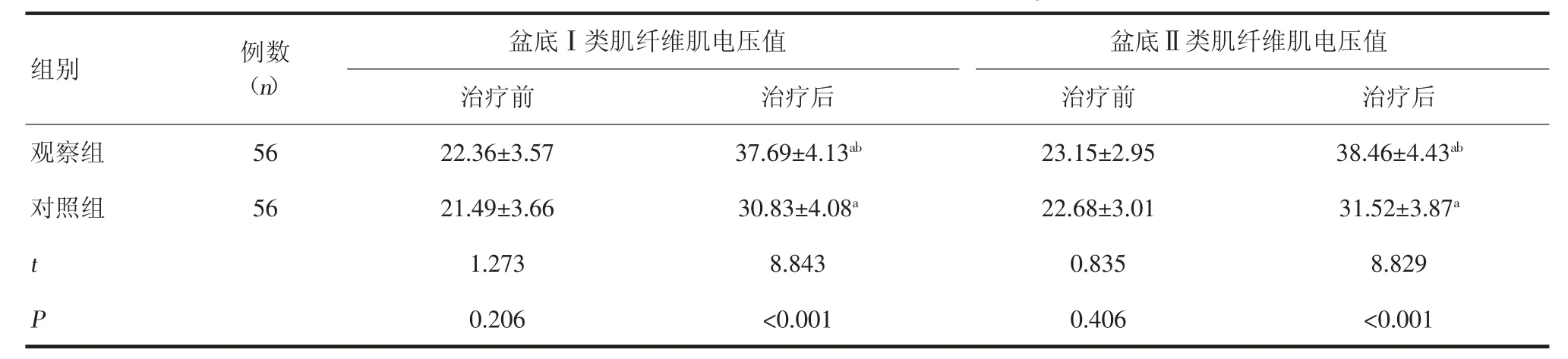

2.4 盆底Ⅰ、Ⅱ类肌纤维肌电压值 治疗后,两组盆底Ⅰ类肌纤维肌电压值、盆底Ⅱ类肌纤维肌电压值均较治疗前升高,且观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组盆底Ⅰ、Ⅱ类肌纤维肌电压值比较(μ/V)

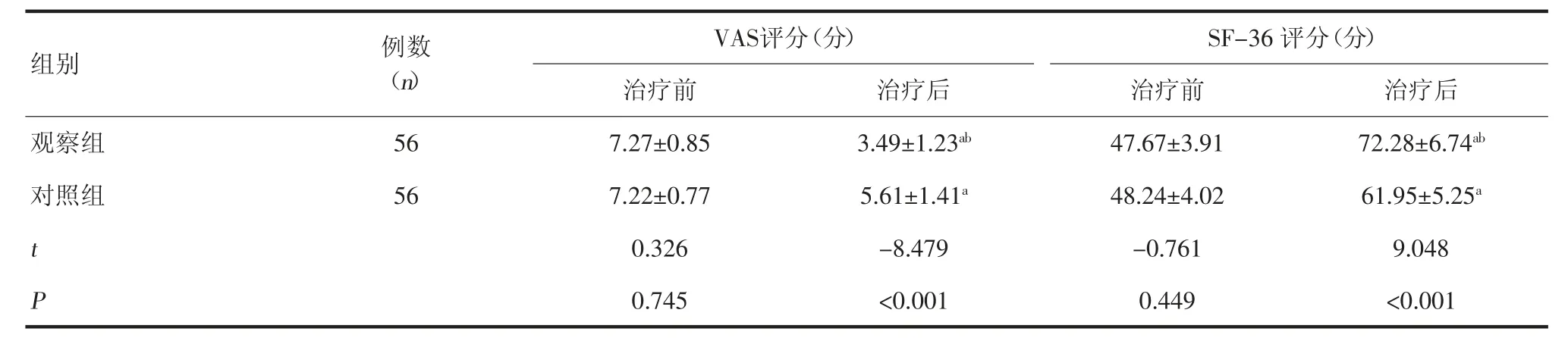

2.5 VAS 及SF-36 评分 治疗后,两组VAS 评分均较前降低,SF-36 评分均较治疗前升高,且观察组优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 两组VAS 及SF-36 评分比较

3 讨论

本病属于中医学“筋经”病范畴,妇女产后体质亏虚,筋脉失于濡养,发为本病,加之妇女产后正气亏虚,脾气不足,脾气主升,脾气不足则不能升举内脏引发盆腔器官脱垂,出现产后腹直肌分离;同时脾主肌肉,脾气不足则肌肉失于濡养而发病。因此本病以升阳举陷、补益脾气为重要治则。

升阳举陷针刺法选穴,百会穴为“阳脉之海”督脉的循行穴位,可升提人体阳气,激发人体正气,疏通经络,营养筋脉,可有效改善产后体质亏虚的身体状态;同时百会可升举内脏,濡养脏腑,改善产后妇女盆腔器官脱垂;气海穴、关元穴可补元气、行气散滞,两穴居于人之下焦,通过调气机、补元气可增强人体正气。针刺在增加元气,又能调摄、疏利下焦气机,兼可改善脾肾脏气虚惫,主治元气亏损之疾。通过补益正气改善虚劳体质,补益脾气以营养肌肉,通过刺激腹部肌肉以降低腹围,改善腹直肌分离。“腰痛委中求”,产后腹直肌分离出现腰背部疼痛,针刺委中、配合腰阳关可濡养肾脏,补益肾气,改善腰痛不适。带脉穴为治疗妇科疾病要穴,带脉可约束纵行诸经并通调气血,促进人体气血正常运行,濡养各脏腑、肌肉、经络,提高肌肉收缩力度,降低腹围与腹直肌分离距离;天枢、大横、上脘、中脘、下脘均为腹部局部取穴,腹部为中焦脾胃所在,刺激腹部穴位可促进脾胃升清,运化水谷精微濡养脏腑、经络,改善虚劳体质;同时直接刺激局部肌肉增强肌肉收缩力,改善产后肌肉松弛状态;此外脾气升清升举内脏,防止盆腔脏器脱垂。足三里、三阴交可调整人体阴阳平衡,恢复体质,促进全身气机正常运行,通调气血,促进产后腹直肌分离的恢复。

现代研究发现,盆底Ⅰ、Ⅱ类肌纤维肌电压值升高可促进盆底肌力与耐力增加,配合腹横肌收缩有助于改善腹直肌分离及腹围[19]。本研究发现,升阳举陷针刺法可有效提高盆底Ⅰ、Ⅱ类肌纤维肌电压值达到改善腹直肌分离的治疗效果。升阳举陷针刺法依据本病“脾虚下陷”的中医病机采用的治疗方法,其机理为针刺作用于腹部的关元、气海穴,补益人体正气、健益脾胃,脾主升清,可托举内脏,改善腹直肌分离;此外针刺百会穴可发挥升举内脏之功,针刺带脉穴可疏通经络,约束纵行诸经,提高腹部肌肉收缩力,达到治疗本病目的。另一方面,研究发现通过针刺作于局部穴位可以刺激组织中的胶原蛋白纤维体,刺激纤维细胞的成活与转化,达到修复局部肌肉组织损伤的目的[20]。通过提插捻转手法可以松解粘连并延长挛缩,达到收缩肌肉力度治疗目的。升阳举陷针刺法可以作用于气海穴、关元穴等局部穴位,通过上述机制修复受损肌肉,改善腹直肌分离。研究发现,针刺可改善平滑肌运动状态,增强腹部局部供血,促进肌肉收缩及代谢产物排泄,改善局部炎症反应,引发内脏反射以增加腹部肌肉收缩力度,改善腹直肌分离[21]。针刺具有双向调节作用,升阳举陷针刺法既可针刺腹部肌肉,增强腹部组织及肌筋膜牵拉,增强收缩力[22];又发挥松解粘连与延长挛缩的作用,保护腹直肌,最终达到作用效果。

综上所述,升阳举陷针刺法联合萨尔曼进阶练习治疗产后腹直肌分离的临床疗效显著,可降低腹围并降低腹直肌分离距离,提高盆底Ⅰ、Ⅱ类肌纤维肌电压值,减少盆腔器官脱垂,改善患者的生活质量。