榆中县农村建设用地整治潜力测算与分析

于 强,王泰炳,冯凯莉

(甘肃农业大学管理学院,兰州 730070)

0 引言

近几年,随着我国经济的发展和社会的快速进步,土地这一稀缺资源供需矛盾越来越凸显。与此同时,中国城乡人口结构发生急剧变化,土地方面的问题大量出现,造成资源和资产的严重浪费[1],严重阻碍乡村振兴及城乡融合发展步伐[2],进一步加剧了土地市场供需关系的不平衡[1-3]。近年来,农村土地闲置、低效利用是存量建设用地的重要来源。如何更好地优化乡村建设用地结构,有效利用低效建设用地,改善农村生活条件,已成为缓解区域建设用地供需矛盾问题的必要手段[4-5],也是现阶段中国农村发展的热点研究问题。根据农村建设用地整治潜力的可实现程度,现有研究将农村居民点整治潜力分为理论潜力和现实潜力两种类型[6]。许多学者对农村国土综合整治在宏观战略,整治项目安排,整治效果和整治措施机制上都进行了相关的研究[7-8]。刘筱非等[9]采用不同方法计算同一地区农村居民点整理潜力值,发现存在较大的差异,所以,应当综合研究区多种因素,选择合适的方法,才能准确地测算出农村居民点整理潜力;王思雨等[10]从可扩展空间潜力、土地利用效率、基础设施情况、经济状况、社会状况这五个方面,综合对宋庙村的整治潜力进行了评价;李婷婷等[11]运用遥感等方法对黄淮海平原的5 个村庄进行了宅基地整治潜力的整治效果分析;宋文等[12]提出了不同的农村居民点整理方向与模式,重点做了居民点整理分区研究;樊芳等[13]以广西为例,对三类地形的农村居民点现实潜力进行了测算,对研究区整理效率提升有一定理论意义和实践意义。

榆中县历来以农业为第一经济产业,在正式退出贫困县后依然优先发展农业农村以推动乡村振兴[14-15]。然而,目前榆中县农村建设用地利用水平普遍不高,全县不同区域分布有大量的闲置宅基地,加快开展低效建设用地整治也是榆中县经济发展的客观需求。因此,本文基于农村居民点用地、农户闲置宅基地实地调研和社会经济条件数据,对榆中县20 个乡镇农村居民用地整治潜力、农户闲置宅基地复垦潜力进行测算与分析,本文旨在为国土空间规划、村庄规划和整体土地综合整治项目等方面的决策制定提供参考依据。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

榆中县地处甘肃省中部,省会兰州东部,地形呈马鞍状,被划分为三大类区:北部干旱山区、中部川塬河谷区、南部高寒二阴山区。该县产业发展特色鲜明,农业发展基础牢固,全力打造了兰州城市副中心和全省新的经济增长极。2018 年榆中县农村居民点用地面积6 945.54 hm2。2019 年全县农村人口35.03 万人,人均宅基地面积172.50 m2,超过了全国140 m2的人均建设用地指标上限32.50 m2,这已经远远超过了国家所规定的标准,闲置宅基地户数达到2 975 户。榆中县农村居民点因缺少农村居民点发展规划的指导,长期处于自然演变过程,存在村居民人均用地多、土地利用集约度低的问题,并且土地闲置的利用率也较低,居民点布局零散使得规模较小。因此,选择榆中县开展农村建设用地整治潜力规模测算与分析具有较强的典型性和代表性。

1.2 数据来源及处理

本文采用的数据来源于2018 年榆中县土地利用变更调查数据、2019 年榆中县第三次国土调查数据成果,以及2019 年8 月榆中县农户农村闲置宅基地实地调研数据。农村居民的整治现实潜力测算模型中自然适宜性、经济可行性和社会可接受性三个维度,修正系数指标体系采用的农村常住人口数量、人均GDP、农民人均纯收入、粮食单产水平等数据来源于2019 年榆中县统计年鉴和各乡镇社会经济统计数据。

2 测算方法与模型

2.1 农村居民点整治理论潜力测算模型

农村居民点整治潜力的计算方法主要采用人均建设用地标准法、规划法等方法对其进行理论计算,并根据其理论潜力对其进行修正,得出其实际潜力[9]。计算公式为:

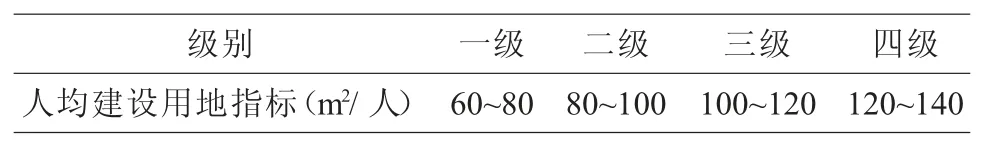

式中,△S为农村建设用地理论潜力;S0为农村建设用地现状面积;Q0为现状农村人口总数;B为农村人均用地面积标准。根据《镇规划标准》(GB50188-2007)规定,农村居民点人均建设用地指标分级和标准见表1 和表2。

表1 人均建设用地指标分级

表2 农村居民点人均建设用地指标标准

2.2 农村居民点整治现实潜力测算模型

农村居民点用地整治是一项系统工程,通过劳动、资金及技术的投入,合理配置农村居民点用地,达到改善农村人居环境以推动农村可持续发展的目的[16]。因此,农村居民点用地整治既是经济行为,也是社会行为,涉及自然、社会经济、社会可接受程度等诸多方面,本文从自然适宜性、经济可行性、社会可接受性三方面建立现实潜力修正测算模型。

2.2.1 自然适宜性修正系数的设定与指标体系的建立

自然适宜性修正系数主要根据农村居民点整治的自然适宜性评价结果来确定[17]。适宜性评价以乡镇为评价单元,依据《农用地质量分等规程》(GB/T 28407-2012)计算得到各农村居民点地块的自然适宜性指数(式2),并利用地块指数面积加权平均法(式3)计算区域内农村居民点的平均适宜性指数进行修正,得到各乡镇的自然适宜性修正系数,具体计算公式如下:

式中,Nsi为农村居民点第i地块的自然适宜性指数;k为评价指标编号;m为评价指标数目;wk为第k个评价指标的权重;fk为第k个评价指标的质量分值;f(Ns)为某行政区农村居民点整理潜力的自然适宜性修正系数;Ai为某行政区农村居民点地块i的面积;A为某行政区内农村居民点总面积;n为某行政区内农村居民点地块个数。

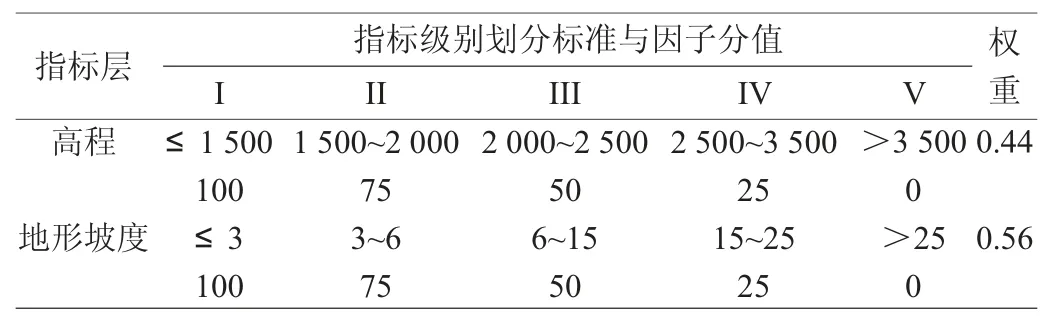

地形坡度对村庄布局的影响最大,地势高的地区,其生产和生活环境差,居住面积小,分布分散,易发生各种类型的地质灾害,不利于大规模基础设施建设、社会公共资源的充分利用和规模化的农业生产。本文选取高程和地形坡度作为自然适宜性评价指标,具体评价指标体系见表3。

表3 农村建设用地(居民点)整治潜力的自然适宜性评价指标体系

2.2.2 经济可行性修正系数的设定与指标体系的建立

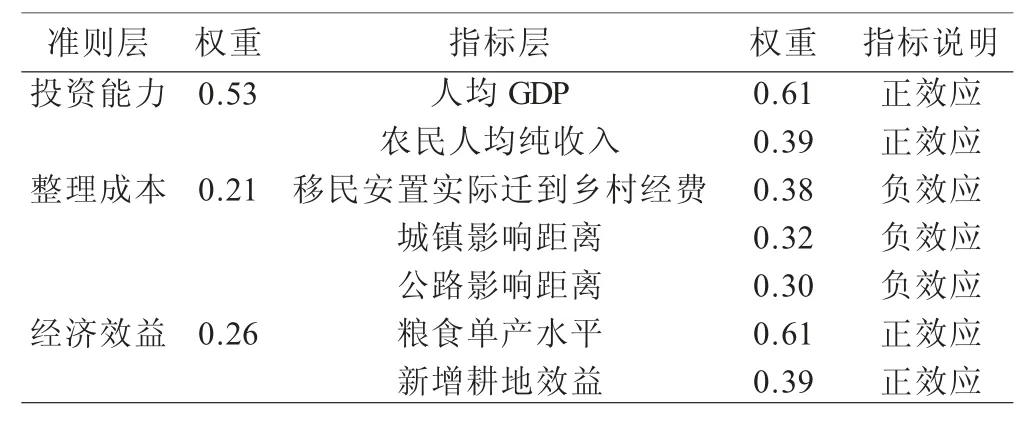

农村居民点整治是一种典型经济行为,包括拆迁补偿,农田基础设施建设,新农村居民区的改造,土地复垦等,同时,整治资金筹措,拆迁成本及回报效益满意度等,将直接影响到村庄改造的整治潜力[13]。目前我国对农村居民点整治的研究主要集中在政策层面上,缺乏可操作性较强的理论基础与方法体系。而农村居民点整治项目作为一个复杂系统,其经济可行性分析具有重要意义。为此,从投资能力、整理成本和经济效益3 个层面构建了经济可行性评价指标体系,见表4。

表4 农村居民点整理潜力的经济可行性评价指标体系

在获取各行政区相关指标数据的基础上,对行政区的概念型的指标数据采用极差标准化公式(式4)进行归一化,对空间地块连续性数据采用指数衰减模型公式(式5、式6、式7、式8)进行量化,采用层次分析和因素成对比较法确定各指标权重,运用经济可行性评价模型(式9)计算农村居民点整治潜力的经济可行性修正系数,具体计算公式如下:

式中,Ii为评价指标i的量化分值;xi为评价指标i的实际分值;xmax为评价指标i的最大实际分值;xmin为评价指标i的最小实际分值。

式中,F为城镇或公路的影响指数;ri为城镇或公路相对影响半径,计算公式为:

式中,d为城镇或道路缓冲距离;di为城镇或道路影响距离;l为研究区县级以上公路的总长度;n为研究区的城镇个数;S为研究区总面积。

式中,f(Ef)为某行政区农村居民点整治潜力的经济可行性修正系数;Iij为因素层i指标j的指标值;wij为因素层i指标j的指标权重;wi为因素层i的权重;n为因素层的指标个数;m为因素层个数。

2.2.3 社会可接受性修正系数的设定与指标体系的建立

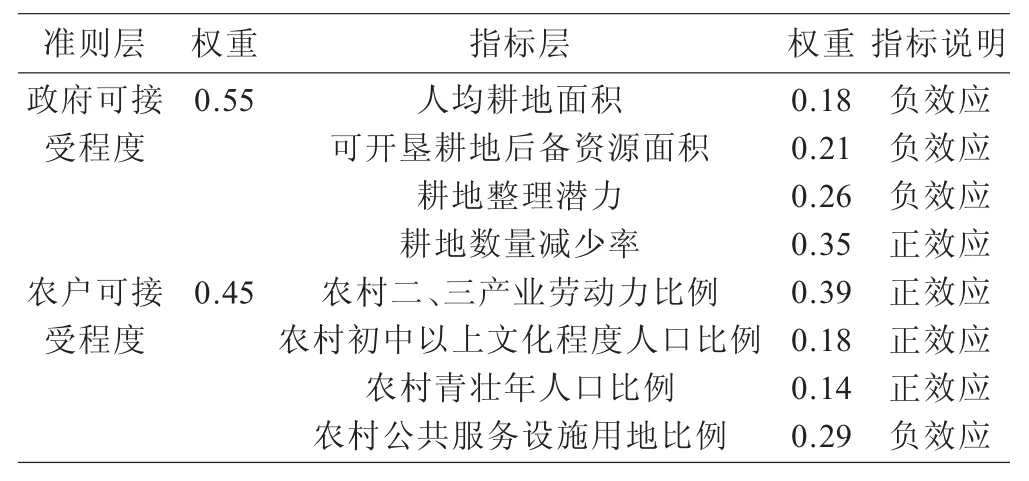

随着社会和经济的发展,对建设用地的需求越来越大,政府往往把目光投向了对农村居民点的整治,以使其成为新的建设用地资源。同时,由于土地资源总量均衡、耕地占补平衡等政策的规定,必须将提高耕地的可能性纳入到对农村居民点的整治过程中来[18]。同时,农村居民区是农民生活、生产的重要场所,其意愿和可接受程度会从不同方面影响整治工作的进行。在分析农村居民点现状特点及存在问题的基础上,本研究从政府与农民两方面选择指标来评估社会可接受性。评价指标体系见表5。在取得各行政区有关指标数据基础上,借鉴经济可行性评价方法,测算出了某区农村居民点整治潜力社会可接受性修正系数。

表5 农村居民点整理潜力的社会可接受性评价指标体系

2.2.4 综合系数的设定

由于各评价指标对整体所起到的作用存在差异,有必要根据指标贡献度的大小,分别给予其不同权重。熵权系数法克服了某些主观赋值法导致的评价结果的不稳定性,使评价结果能客观地体现出来。为此,文中运用熵权系数法来确定自然适宜性、经济可行性、社会可接受性指标的权重。

假设选定m个评价对象,n个评价指标,构成评价指标值矩阵rij,其中第j个指标下第i个评价对象的权重的计算公式为:

式中,Ej为指标的输出熵;Wj为指标的权重。

综合考虑农村居民点整理潜力释放过程中的自然适宜性(0.38)、经济可行性(0.34)、社会可接受性(0.28)等因素影响,建立农村居民点整理潜力逐级修正的预测模型:

式中,P(R)为农村居民点整治的现实潜力,即农村居民点整理增加有效耕地面积;P(T)为农村居民点整理的理论潜力;f(Ns)为自然适宜性修正系数;f(Ef)为经济可行性修正系数;f(Sa)为社会可接受性修正系数。

2.3 农村闲置宅基地复垦潜力测算方法

农村闲置宅基地,是指超过1 年无人居住或者在1年内短期居住的宅基地,即“占而不用”的空置宅基地或“建而不住”的荒废宅基地,同时也包括已经废弃且可重新利用的宅基地[8]。本文农村闲置宅基地复垦潜力测算以自然村为单元开展调查,通过采取设计调查表格和基层行政单位现场调查汇总的方式,获取榆中县各乡镇各村的闲置宅基地数量,从而获得可直接实现的挖掘潜力。具体调查内容见表6。

表6 农村闲置宅基地复垦潜力调查内容

3 结果及分析

3.1 农村居民点整治理论潜力测算结果

榆中县2018 年农村人口35.03 万人,采用公式(1)以国家规定农村居民点人均建设用地指标标准140 m2进行理论潜力测算,得到榆中县各乡镇农村建设用地整治理论潜力结果(表7)。可知,2018 年榆中县农村居民点用地规模为6 042.04 hm2,其中夏官营镇、清水驿乡、小康营乡和金崖镇等乡镇农村居民点用地面积较大。就人均整治潜力而言,高崖镇、定远镇和贡井乡人均整理论潜力较大,金崖镇、马坡乡和连搭乡人均整理论潜力最小。经测算,2018 年榆中县农村居民的整治理论潜力规模1 138.25 hm2,其中夏官营镇、定远镇和清水驿乡农村居民整治理论潜力规模极大,分别达到185.85 hm2、187.94 hm2和131.71 hm2,金崖镇、中连川乡和马坡乡农村居民整治理论潜力规模6.46 hm2、7.56 hm2和13.898 hm2。

3.2 农村居民点整治现实潜力测算结果

依据公式(3)、公式(9)和公式(12)计算得到榆中县农村居民点整治现实潜力修正系数(表8),进一步测算得到2018 年榆中县农村居民点整治现实潜力。经测算,榆中县农村居民点现实潜力总计为683.46 hm2(表9),其中城关镇潜力最大,达到160.98 hm2,占到榆中县农村居民点现实潜力的23.55%,其次是夏官营镇,为139.68 hm2,占到榆中县农村居民点现实潜力的20.44%,中连川乡潜力最小,为3.67 hm2,占到榆中县农村居民点现实潜力的0.54%。综上,榆中县农村居民点用地整理的理论潜力虽然较大,但是由于受自然条件、社会基础、经济实力等状况的制约,理论潜力转为现实潜力的可行性较差。

表8 榆中县农村居民点整治现实潜力修正系数计算结果

表9 榆中县农村居民点整治现实潜力计算结果

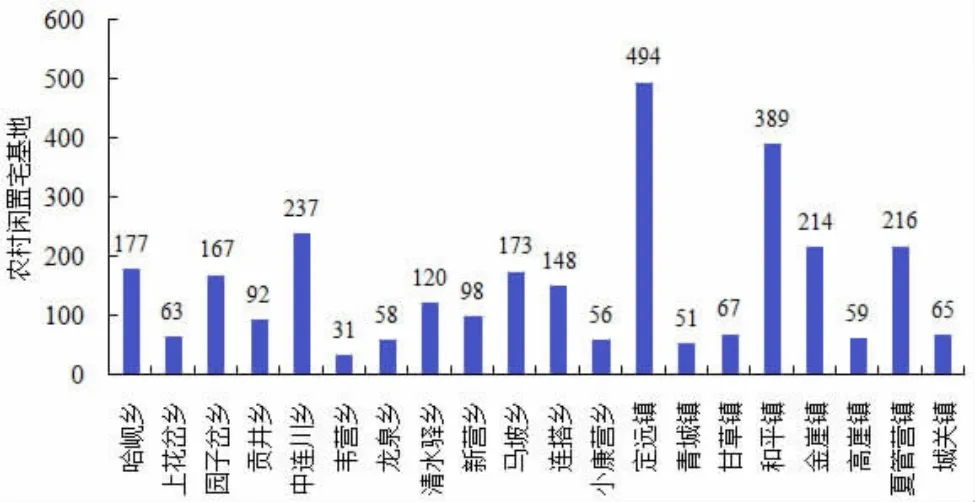

3.3 农村闲置宅基地复垦潜力测算结果

经统计汇总,榆中县农村闲置宅基地(闲置农房)共2 975 户(图1)。由图1 可知,闲置宅基地数量最多的是定远镇,其次分别是和平镇、中连川乡、夏官营镇、金崖镇等,韦营乡、青城镇等乡镇最少。按区域划分,榆中县北部山区闲置767 户,占榆中县闲置宅基地总规模的25.78%;南部山区闲置329 户,占榆中县闲置宅基地总规模的11.06%,中部川区闲置1875 户,占榆中县闲置宅基地总规模的63.16%。

图1 榆中县各乡镇农村闲置宅基地分布情况

本文根据《中华人民共和国农村宅基地管理办法》第九条规定和榆中县实际情况,取法定最高标准户均125 m2,测算得知2018 年榆中县农村共闲置宅基地面积达63.31 hm2,其中北部山区闲置宅基地面积9.59 hm2,南部山区闲置宅基地面积4.11 hm2,中部川区闲置宅基地面积49.61 hm2。

4 结论与对策建议

4.1 结论

本文通过建立农村建设用地整治潜力测算方法和模型,从农村居民点整治理论潜力和现实潜力、农村闲置宅基地复垦潜力三方面对榆中县农村建设用地整治潜力规模进行测算与分析,主要得出如下结论:

(1)2018 年榆中县农村居民点用地规模为6 042.04 hm2,高崖镇、定远镇和贡井乡人均整理论潜力最大,金崖镇、马坡乡和连搭乡人均整理论潜力最小。农村居民的整治理论潜力规模1 138.246 hm2,其中夏官营镇、定远镇和清水驿乡农村居民整治理论潜力规模极大,金崖镇、中连川乡和马坡乡农村居民整治理论潜力规模较小。榆中县农村居民点现实潜力为683.46 hm2,其中城关镇潜力最大,占到全县农村居民点现实潜力的23.55%,其次是夏官营镇,占全县农村居民点现实潜力的20.44%,中连川乡潜力最小,仅为3.67 hm2。

(2)榆中县农村闲置宅基地共2 975 户,北部山区闲置767 户,占全县闲置宅基地总规模的25.78%;南部山区闲置329 户,占全县闲置宅基地总规模的11.06%,中部川区闲置1 875 户,占全县闲置宅基地总规模的63.16%。研究期内榆中县农村闲置宅基地面积达63.31 hm2,其中北部山区闲置宅基地面积9.59 hm2,南部山区闲置宅基地面积4.11 hm2,中部川区闲置宅基地面积49.61 hm2。 总体而言,榆中县农村建设用地整治潜力较大,但其理论潜力与现实潜力向实际整治成果转化过程受到多种因素制约,需因地制宜开展整治工作、统筹村镇规划布局和完善法制化管理,以对推动地区乡村振兴和产业经济发展提供理论依据。

4.2 对策建议

农村建设用地整治工作是庞杂而繁重的系统工程,在实际开展过程中受政策变动、社会经济等多种变化性因素的影响较大,含有不确定性,在其理论潜力和现实潜力转化为现实还需要考虑诸多环节。因此本文为推进榆中县农村建设用地土地整治,提出以下对策和建议。

(1)考虑地区经济实况,因地制宜开展整治。推进农村建设用地土地整治工作时,应充分考虑各乡镇区域之间的差异,包括地形地貌以及人口组成,结合当地的经济发展水平,有效做好土地整治与发展经济两者之间的相互协调与促进,防止出现土地整治工作并没有促进经济发展,甚至阻碍了地区合理的发展路径,出现“得不偿失”的局面。对不同地区应深入调查后制定整治方案,在尊重农户意愿和多部门协同条件下有序推进农村建设用地土地整治。

(2)统筹规划村镇建设,优化乡村建设布局。农村建设用地整治不仅是当下为集约土地而进行的短期行为,更是有效利用国土资源而构建共同发展的长期策略。好的规划是开展有效整治的前提,农村建设用地整治规划应当在科学论证的前提下进行统筹规划,既要符合土地利用总体规划,也要符合村镇建设、城镇规划、产业布局规划等,同时也要完善配套设施建设,实施规范管理,使农村布局更合理更宜居,实现社会发展与生态保护并举。

(3)建立法制化管理,加强宣传和示范。农村建设用地整治密切关系到农村居民的自身利益,产权调整和利益分配政策是农户关心的根本问题。为保障农民利益,保证整治工作的顺利有效进行,政府需要建立法制化管理机制,及时向社会透明公布土地整理决策规划方案及涉及到产权和补偿政策并接受社会监督,设置司法通道,确保人民群众可以拥有正当维护自身利益的合理方式,避免侵犯人民群众利益乃至加剧社会矛盾等问题。另外,由于一些农村地区比较落后,农民思想比较保守,必须加大农村建设用地整治的宣传力度,在农民群体中进一步宣传国家优惠政策、法律法规及福利补贴制度等,宣传整治成功示范点并强化政府在整治中的指导示范作用。