过去40 年兰州市榆中县土地利用景观格局变化及驱动力分析

郭思岩,侯艳丽,石 斌

(甘肃省自然资源规划研究院,甘肃 兰州 730000)

0 引言

土地利用/土地覆被(Land Use/Land Cover,LULC)的变化是人类活动影响地表形态、过程和分布的主要表现形式[1-2],是实现联合国可持续发展目标SDGs11和SDGs15 的关键环节[3-5]。近几年,随着我国经济高速发展、工业化和城市化进程加快,区域土地利用规划和资源环境的可持续、工业化城镇化推进、建设美丽中国之间的平衡关系研究成为LULC 研究的一个热点问题[6,7],联系这些问题之间的一个重要纽带就是区域土地利用/景观格局的时空变化研究。目前,针对这一科学问题,国内外学者已经开展了多项探索和实践[8-12]。但是,针对我国西北生态环境脆弱区且经济快速发展地区的土地利用/景观格局研究变化目前还较少。甘肃省兰州市榆中县作为兰州市“一心两翼”战略布局的重要“一翼”,是兰州市实施“跳出河谷,建设新区”发展战略的重要区域。榆中县地处东亚季风边缘区的陇西黄土高原,年平均降水量在300~400 mm 之间,属于干旱半干旱地区,且境内山地多、川地少、生态环境非常脆弱,急需加强土地生态建设。随着近些年榆中和平工业园区、西北区域型商贸物流枢纽、生态农业循环产业园、高原夏菜基地、榆中科教城和榆中生态创新城等一系列大型项目的实施,榆中县土地利用景观格局已经发生了显著而深刻的变化。认识和理解榆中县土地利用景观格局的变化一方面可以充实干旱半干旱区和西北生态环境脆弱区土地利用景观格局变化的研究,另一方面对于未来科学合理地进行土地规划、实现榆中县人- 地可持续发展都具有重要的现实意义。基于此,本研究拟采用状态转移矩阵和景观生态学方法对多期榆中县土地利用/覆盖数据进行分析,揭示榆中县近40 年区域土地利用景观格局变化特征,并结合人类活动、政策影响等因素对榆中县近40 年土地利用景观格局变化的驱动力进行探讨。

1 数据和方法

1.1 研究区概况

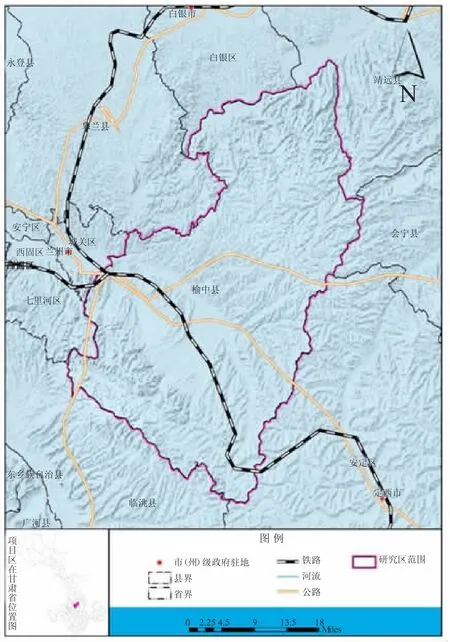

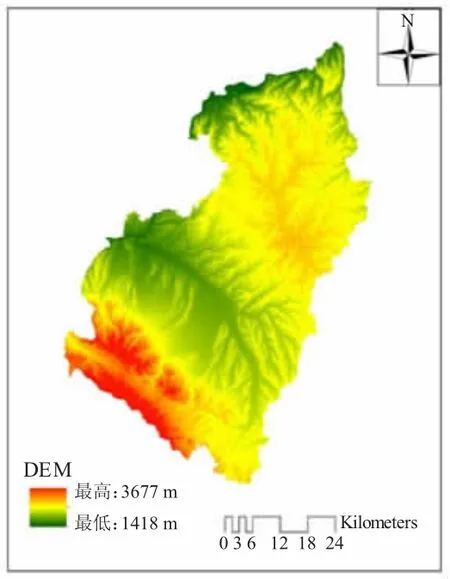

榆中县地处甘肃省兰州市东部,属兰州市所辖五区三县之一,总面积约3 301.6 km2。2018 年,榆中县的常住人口为68.3 万人,其中农业人口38.5 万,城镇化率为54.3%。2018 年全县GDP 为148.3 亿元,第一、二、三产业占GDP 总量的比重分别为16.3%、26.0%、57.7%。榆中县四季分明、水热同季,春季干旱、夏季炎热、秋季多雨凉爽、冬季寒冷干燥。年均气温6.6℃,年累积降水量300~400 mm,年累积蒸发量1 343.1 mm,无霜期100~140 天,年日照时数2 562.5 小时。境内海拔在1 400~3 670 m 之间,整体地势呈马鞍形,分为南部高寒二阴山区、北部干旱山区和中部川塬河谷区三类地貌形态。特别是中部川塬河谷区——榆中盆地,地势平坦、面积广袤(约221 km2)、灌溉条件良好,是榆中县的主要产粮区和经济作物区。县内交通网络发达,陇海铁路、兰渝铁路、宝兰客专、连霍高速、京藏高速、定武高速、312 国道、309 国道纵横贯通。研究区位置见图1 所示。

图1 研究区位置示意图

1.2 数据基础

本研究主要使用以下数据:(1)土地利用数据,该数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(https://www.resdc.cn/),影像分辨率为100 m,时间为1980、1990、2000、2010 和2018 年,将土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水体、建设用地和未利用土地6 类;(2)社会经济数据,该数据来源于榆中县社会经济统计年鉴,时间范围为1983-2018 年。

1.3 研究方法

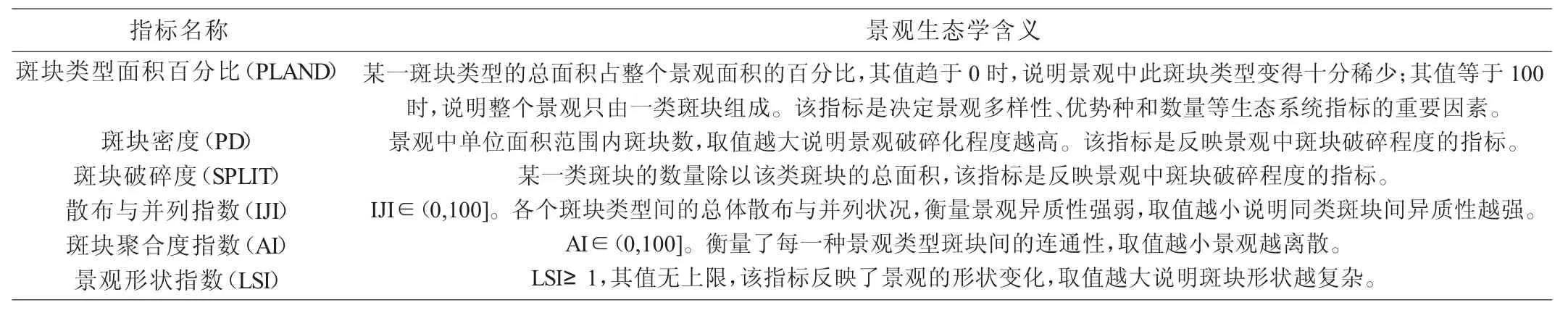

本研究使用状态转移矩阵[13]和景观生态学法[14]对研究区1980-2018 年土地利用景观格局进行分析。土地利用转移矩阵是一种定量化分析土地利用类型间相互转化的数量和方向的研究方法,可以清晰地反映出土地利用变化的结构特征和各类型间的转移数量和方向[13],本研究使用该方法分析1980、1990、2000、2010 和2018 年各地类的结构转化和面积变化。景观生态学方法借助一系列景观指数分析景观单元的组成、形状、空间配置及空间格局[14]。本研究需要了解上述5 个时期研究区景观面积、斑块数、斑块形状、景观异质性及破碎度变化情况,因此选取了6 个具有代表性的景观指数来分析景观格局变化,分别为:斑块类型面积百分比(Percentage of Landscape,PLAND)、斑块密度(Patch Density,PD)、斑块破碎度(SPLIT)、散布与并列指数(Interspersion Juxtaposition Index,IJI)、斑块聚合度指数(Aggregation Index,AI)、景观形状指数(Landscape Shape Index,LSI),各指标计算方法见文献[14],各指标景观生态学意义见表1。

表1 本研究所选择的6 种景观指标的景观生态学含义

2 土地利用与景观格局变化

2.1 面积变化

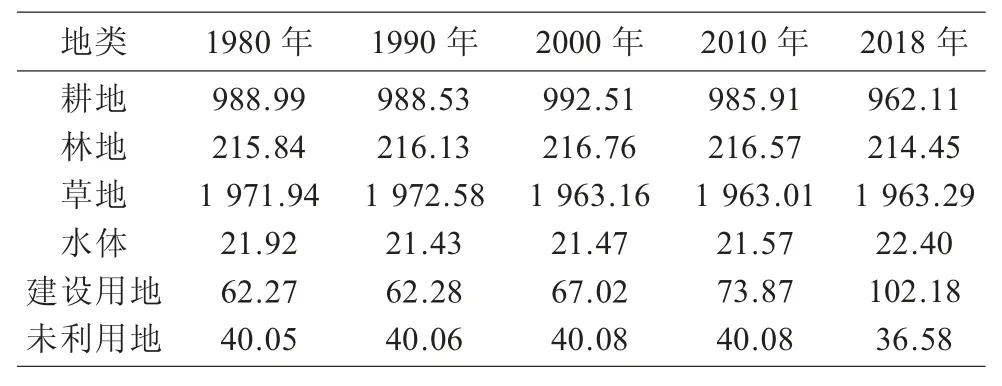

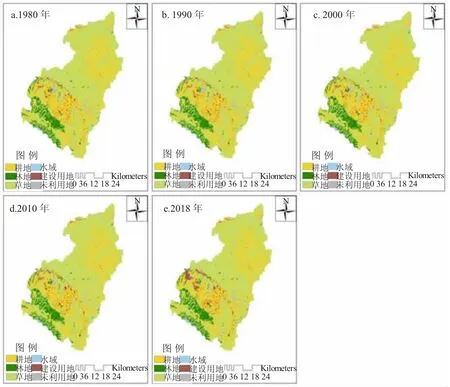

对5 期土地利用/ 土地覆被分类数据进行整理(表2 和图2)。在此特别说明:本文中某一地类当期面积较前一期变化超过5%定义为发生了显著变化,反之认为没有显著变化,即面积保持稳定。通过表2 可以看出,在1980-2018 年,研究区建设用地的面积持续增长,从1980 年的62.27 km2增至102.18 km2,2010-2018年增长速度最快。在2010 年以前,耕地面积变化不大,但是在2010-2018 年,耕地面积减少了23.80 km2。另外,在2010 年之前,未利用地的面积基本保持不变,但是在2010-2018 年减少了3.50 km2。草地面积从1980 年的1 971.94 km2减少到2000 年的1 963.16 km2,之后面积就基本保持不变。近40 年榆中县林地面积、水体面积保持稳定,基本没有变化。总体来看,在1980-2018 年面积发生明显变化的地类,其发生显著变化的时间段都在2010-2018 年,这和在此时期内榆中县开始大规模开发建设和人类活动的影响显著增强有直接关系。

表2 1980-2018 年兰州市榆中县土地利用/土地覆被面积变化(单位:km2)

图2 榆中县土地利用/土地覆被类型分布图

2.2 类型转换

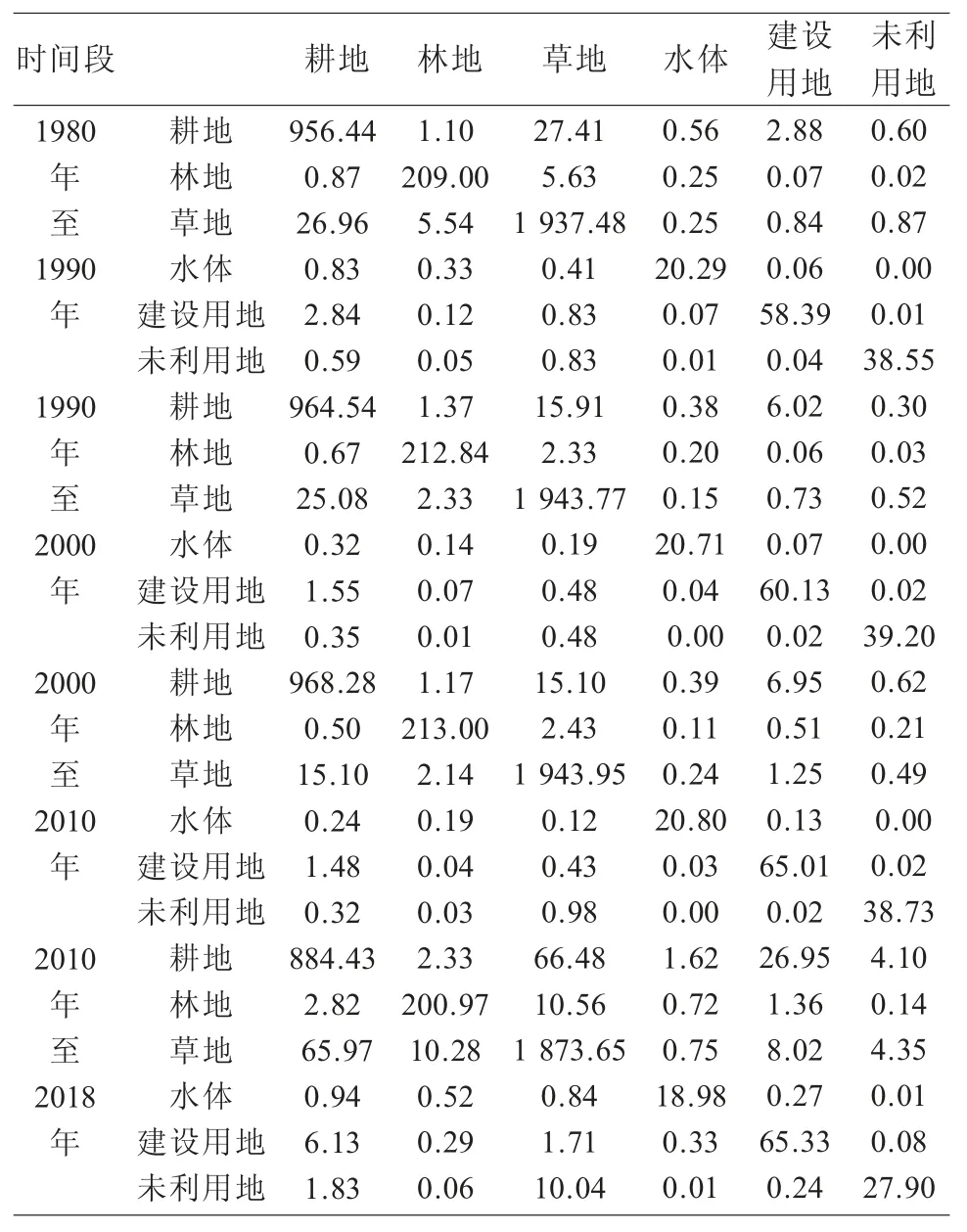

表3 为榆中县1980、1990、2000、2010 和2018 年间各地类的结构转化和面积变化。从表3 可以看出,近40 年来,榆中县的土地利用类型呈多样化转换的特点但整体转换基本平衡。为了突出1980-2018 年兰州市榆中县各地类间类型转换的主要流转方向,本研究主要分析表3 中各地类间转换面积大于1 km2的转换数值。

表3 1983-2018 年榆中县土地利用类型转移矩阵(单位:km2)

1980-1990 年,以耕地和林地向草地、草地向耕地和林地的转换为主。耕地和林地总计有33.04 km2转为草地,反过来草地向耕地和林地转换了32.49 km2。耕地向建设用地转换了2.88 km2,反过来建设用地向耕地转换了2.84 km2。其他地类之间的零星转换面积都较小(<1 km2),因此保持了此时间段内各地类面积的相对稳定状态。1990-2000 年,还是以耕地向草地和林地、草地向耕地和林地的转换为主,有17.28 km2的耕地转为了草地和林地,但是耕地和草地之间互相转换的面积明显大于其他地类之间转换的面积。和1980-1990 年比起来,有6.02 km2的耕地转为了建设用地,有27.41 km2的草地转为了耕地和林地。林地和草地之间的转换面积持平,其他转换比较明显的(转换面积>1 km2)还有建设用地向耕地转换。2000-2010年,以耕地和草地之间的单向转换为主,且两者互相转换的面积相等,转入转出都为15.10 km2。另外有6.95 km2的耕地转换为了建设用地。林地和草地之间的转换面积也基本持平。其他转换比较明显的(转换面积>1 km2)还有耕地向林地转换、草地向林地和建设用地转换、建设用地向耕地转换。2010-2018 年,依然呈现出以耕地和草地之间互相转换为主要特点,且两者之间的互相转换的面积远远大于其他地类之间互相转换的面积,有66.48 km2的耕地转换为了草地,反过来又有65.97 km2的草地转换为了耕地。另外,在2010-2018 年,分别有26.95 km2、1.36 km2、8.02 km2的耕地、林地、草地转换成了建设用地,建设用地反过来又分别转出了6.13 km2、1.72 km2的面积转换成了耕地和草地,同时未利用地也分别转出了10.04 km2、1.83 km2的面积转换成了草地和耕地。

通过上述分析可以发现:耕地和草地之间的互相转换是榆中县土地利用类型空间变化的主要转换模式,建设用地的增加主要是由耕地和草地转出为主。此外,各地类之间的转换关系较2010 年之前更为复杂且转换面积也显著变大。比如:在2010 年之前的地类转换中,耕地主要是转换成了草地、建设用地和林地,但是在2010-2018 年间,耕地还转换了部分面积到水体。林地主要是转换成草地,但是到了2010-2018 年,林地还转了部分面积到建设用地。在2010 年之前,建设用地主要是转换成耕地,但是在2010-2018 年,建设用地还转换了部分面积到草地。而且在2010 年之前,未利用地转出到其他地类的面积并不明显,但是在2010-2018 年,未利用地分别转出了10.04 km2、1.83 km2的面积作为草地和耕地。以上的结果表明榆中县各地类之间的转换关系在2010 年之前相对比较简单,其复杂化主要发生在2010-2018 年,这主要是受此期间榆中县的开发建设活动数量增多、规模扩展、强度增强、范围扩大的驱动有关系。

2.3 景观格局变化分析

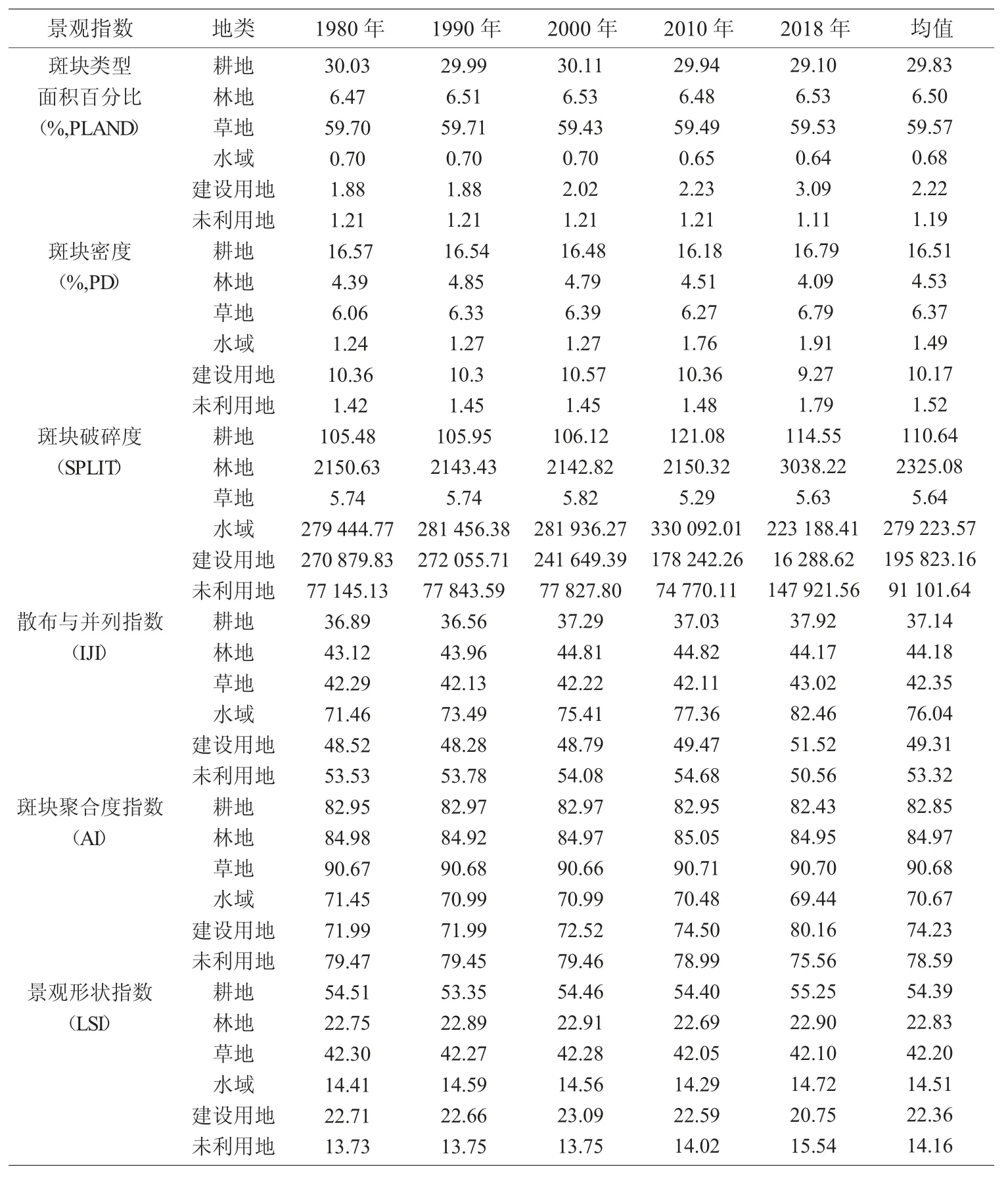

从表4 的PLAND 数值变化可以看出研究区近40年景观多样性和斑块优势度并没有显著增加或减少(为了定量描述各类指标变化的程度大小,本研究所提到的显著变化以前后两期指标值变化超过5%为阈值,超过5%则认为该指标值发生了显著变化,反之则认为该指标值未发生显著变化,下同)。说明在1980-2018年榆中县的景观多样性、优势斑块类型未发生显著变化。研究区的景观特征以草地为基质(该斑块类型总面积占整个区域景观总面积比重在59.43%~59.71%之间,均值为59.57%),草地为该区域排第一的优势景观。排第二的优势景观为耕地,其占整个区域景观总面积比重在29.10%~30.11%之间,均值为29.83%。林地、水域、建设用地和未利用地等景观类型小面积散列分布在优势景观中,这4 类景观的合计面积大约占整个区域景观总面积的10%左右。但是,随着2000 年以后区域人类活动影响的加剧,土地利用景观的破碎度、聚集度、异质性、景观形状却存在明显空间分异特征,具体分析如下:

表4 1980-2018 年榆中县6 类景观指数变化

(1)景观破碎度。PD 和SPLIT 都是衡量景观破碎度变化的指标,但是单纯从斑块密度PD 的数值变化来看,1980-2018 年榆中县景观的破碎度并没有显著变化。进一步通过对每类斑块在1980-2018 年SPLIT值的变化趋势对比可以发现:耕地的破碎度在2000 年之前没有发生显著变化,在2000-2010 年其破碎度较前期增大了14.10%,而后在2010-2018 年减小了5.39%;林地的破碎度在2010 年之前没有发生显著变化,在2010-2018 年其破碎度较前期增加了41.29%;草地的破碎度在2000 年之前没有发生显著变化,在2000-2010 年其破碎度较前期减少了9.11%,而后在2010-2018 年增加了6.53%;水域的破碎度在2000 年之前没有发生显著变化,在2000-2010 年间其破碎度较前期增加了17.08%,而后在2010-2018 年减少了32.39%;建设用地的破碎度从1990 开始就发生了显著的减小趋势,其破碎度在2000、2010 和2018 年分别较前期减小了11.18%、26.24%和90.86%,建设用地的破碎度是同期6 类景观中破碎度减小最明显的景观类型;未利用地的破碎度在2010 年之前没有发生显著变化,在2010-2018 年其破碎度较前期增加了97.84%,是此期间6 类景观中破碎度增加最明显的景观类型。总体来看,6 类景观的斑块破碎度变化幅度最大发生在2010-2018 年,尤其是未利用地和建设用地,其次是林地和水域。在2000 年以后,尽管多数地类景观斑块的破碎度都发生了显著变化,但是除了建设用地的破碎度持续减小之外,其他5 类景观的斑块破碎度并未呈一致的减小或增大特点,而是同时存在先增大后减小和先减小后增大两种变化趋势,这表明了在2010-2018 年研究区景观斑块破碎度变化的复杂化趋向。

此外,6 类景观5 期的SPLIT 均值从大到小依次为:水域(279 223.57)、建设用地(195 823.16)、未利用地(91 101.64)、林地(2 325.08)、耕地(110.64)和草地(5.64)。可以发现:尽管水域景观的斑块面积在斑块总面积的占比很小(<1%),但是水域景观斑块的破碎度却是6 类景观中破碎度最高的景观类型;相反,草地斑块在斑块总面积的占比最大(接近60%),但是草地景观斑块的破碎度却是6 类景观中破碎度最小的景观类型。建设用地的景观破碎度也明显高于未利用地、林地、耕地和草地。

(2)景观异质性。根据IJI 指数的变化可以看出,6类景观斑块的异质性强弱程度在2010 年之前尽管有小幅波动,但是并未发生显著的变化。在2010-2018年,只有水域和未利用地的斑块异质性较前期发生了显著变化,水域斑块的异质性较前期减弱了6.59%,未利用地的斑块异质性较前期增强了7.52%。值得注意的是,建设用地的斑块异质性较前期也减弱了4.15%。耕地、林地和草地斑块的景观异质性在1980-2018 年未发生显著的变化。总体来看,耕地斑块的景观异质性最强,接下来依次是草地、林地、建设用地、未利用地和水域。

(3)景观聚集性。从AI 指数的变化可以发现,耕地、林地、草地和水域斑块的聚集性高低程度在1980-2018 年尽管有小幅波动,但是并未发生显著的变化。建设用地和未利用地在2010 年之前也是同样的变化特点,但是在2010-2018 年,两类景观斑块的聚集性较前期发生了显著(或接近显著)的变化,建设用地斑块的聚集性程度较前期升高了7.50%,未利用地的斑块聚集性较前期降低了4.35%。表明建设用地的聚集性显著变高。对比图2d 和2e 两幅图可以发现,2010-2018年间在榆中中部川塬河谷区集中成片的居民用地、商业用地、工业用地的建设明显高于2010 年之前,提高了建设用地斑块的空间聚集性。总体来看,6 类景观斑块的景观聚集性从高到低依次为草地、林地、耕地、未利用地、建设用地和水域。

(4)景观形状。景观形状指数LSI 的变化表明耕地、林地、草地和水域斑块的形状复杂度高低在1980-2018 年尽管有小幅波动,但是并未发生显著的变化。建设用地和未利用地在2010 年之前也是同样的变化特点,但是在2010-2018 年,两类景观斑块的形状复杂度较前期发生了显著的变化,建设用地斑块的形状复杂程度较前期降低了8.16%,未利用地的斑块的形状复杂程度较前期升高了10.79%。总体来看,6 类景观斑块的斑块形状复杂程度从低到高依次为未利用地、水域、建设用地、林地、草地和耕地。

3 讨论

3.1 土地利用景观格局驱动力分析

区域土地利用景观格局的变化其驱动力可以分为自然驱动力和人类活动驱动力两种类型[15-16],具体到兰州市榆中县来说,其土地利用景观变化的驱动力主要包括:区域经济和产业发展、城镇化建设、政府政策导向和人口增长对土地的需求的变化和增加。另外,结合图2 所展示的5 期LULC 图像以及上述土地利用景观格局变化的分析结果可以看出,榆中县过去近40 年的土地利用景观格局变化最显著的主要是在2010-2018年,且变化主要围绕榆中盆地的和平镇、定远镇、夏官营、三角城、连搭乡、城关镇等,这与在此期间这些地区工农业快速发展、大规模基础设施建设和人口增长有很大关系,结合表5 统计数据具体分析如下。

榆中县GDP 从2010 年的8.2 亿元激增到2018 年的148.3 亿元,表明在此期间榆中县产业经济快速发展、城镇化进程显著加快,这些过程将导致对土地资源的需求显著增加。从2005 年开始,榆中县先后启动了榆中和平工业园区、西北区域型商贸物流枢纽、青城生态农业循环产业园、榆中生态创新城等一系列大型工程项目,这些工程项目的建设是农村土地被城镇化建设或工业用地替代的主要驱动力。其次,政府对土地利用的政策导向也会影响土地利用景观变化,比如土地流转政策和优势/特色农业发展等。榆中县从2007 年开始先后扶持金崖标准无公害蔬菜产业园、青城镇白家坪生态农业循环产业园等现代农业示范园发展,推动高原夏菜基地建设,发展百合、中药材等特色农业产业。这种以政府牵头的农业发展导向会在短时间内导致区域土地利用景观格局发生巨大的变化。最后,榆中县常住人口从2000 年开始稳步增长,从2000 年的42.2 万人增长到2018 年的68.3 万人,这其中还不包括兰州市中心城区人口向东溢出带来的人口增长量。人口增长对土地利用格局的影响是复杂的,需要综合考虑多种因素,随着人口的增加,除了拆旧盖新之外,还需要大量的土地用于建设住宅、商业、交通等基础设施建设,导致城市周边的耕地、草地、未被开发利用的土地被占用。这也是榆中县2010 年以后土地利用景观格局发生显著变化的主要驱动力之一。

3.2 土地利用景观格局变化的生态效应

整体来看,近40 年榆中境内景观格局破碎度、斑块散布与并列指数增强,说明景观生态质量下降,主要表现为耕地、林地、建设用地的景观破碎度变化较为明显。从图3 的榆中县DEM 图可以看出,榆中境内海拔1 418~3 677 m,中部海拔低,南北海拔高,按照地形可分为北部干旱山区、中部川塬谷地区和南部高寒山区。北部、东北部为干旱山区,山川起伏,气候干燥,受气候和地形限制,该地区城市化发展水平低,土地利用景观格局变化较小;南部高寒山区,降水丰沛,森林密布,属于国家AAAA 级景区,受当地政府保护,近40年土地利用景观格局几乎无变化;中部川塬谷地区,地势平坦,气候温和,灌溉条件良好,是榆中县的主要产粮区和经济作物区,近年来,特别是2010 年以来,社会经济迅速发展,耕地不断减少,土地利用矛盾尖锐,景观格局破碎程度日益加剧,说明人类活动对该区域的景观生态效益产生了负面影响。

图3 榆中县DEM 图

4 结论

(1)榆中县土地利用景观格局发生显著变化的地区主要集中在中部川塬河谷区,且主要集中在2010-2018年。工业园建设、科教城建设、优势/特色农业产业园发展、基础设施建设和县域人口增加是在此期间榆中县土地利用景观格局发生显著变化的主要驱动力。

(2)耕地和草地之间的互相转换是榆中县土地利用类型空间变化的主要转换模式,建设用地的增加主要是由耕地和草地转出为主。各地类之间的转换关系在2010 年之前相对比较简单,其复杂化主要发生在2010-2018 年。

(3)1980-2018 年榆中县的景观多样性、优势斑块类型未发生显著变化。研究区的优势景观主要以草地和耕地为主,两者面积占整个区域景观总面积比重接近90%。随着2000 年以后尤其是2010 年以后对榆中县中部川塬河谷区的土地利用开发建设强度增强,导致土地利用景观的破碎度、聚集度、异质性、景观形状开始出现明显的空间分异特征。