陕北侏罗纪煤田煤矸石的特性与研究进展*

刘小铭,艾 锋,李 强,刘 浪,张潇逸,雷青青

(1.榆林学院 陕西省陕北矿区生态修复重点实验室,陕西 榆林 719000;2.西安科技大学 能源学院,陕西 西安 710054;3.榆林市固体废物管理中心,陕西 榆林 719000)

0 引言

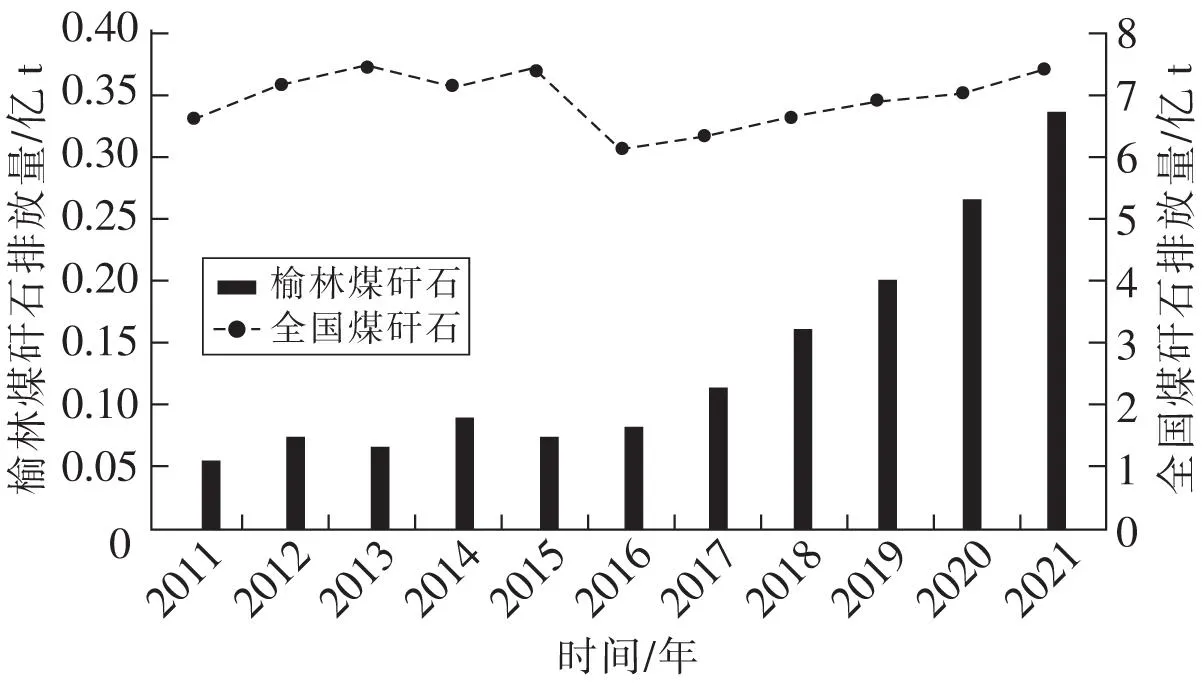

矿产资源开采为国家带来巨大经济效益,同时对土地、生态和人居环境也产生了极大的破坏。据测算,露天、地下开采每采万吨煤炭破坏土地面积分别为0.49 hm2和0.27 hm2,排放煤矸石可达2.0~6.1万m3[1]。以陕西榆林为例,2021年排放煤矸石3 396万t,如图1所示,煤矸石废物兼具“资源”和“环境”双重属性以及污染“源”和“汇”双重属性,其无害化和资源化对保护黄河流域生态环境和保障高质量可持续发展意义重大。

图1 2011—2021年全国和榆林煤矸石排放量Fig.1 Coal gangue discharge of China and Yulin in 2011—2021

从国家政策来讲,《煤矸石综合利用管理办法》要求坚持“因地制宜,积极利用”的指导思想,加强煤矸石综合利用技术的开发和推广应用,重点发展煤矸石复垦塌陷区等大宗用量和高科技含量、高附加值的实用技术。从国内外煤矸石的研究来看,侧重建材、胶凝材料、土壤改良等方面[2]。从固废的处置和实践来看,适宜走一条处置无害化与消纳本地化相结合的发展路径。为此,依托矿山地上地下充填无疑是大规模处理一般工业固体废弃物的最佳模式,该模式具有修复生态环境与节省土地资源等优点,为固废的处理提供了新的途径。陕北煤炭开发以陕北侏罗纪煤田为主,其煤类主要为不粘煤及长焰煤,且煤质有特低灰、特低硫、特低磷、富油、化学活性好及热稳定性高的特性,优异的煤种导致煤矸石大量排放[3]。根据调研,榆林地区对煤矸石的利用方式主要以填埋和临时堆放为主,一方面煤矸石并没有经过无害化处理,长此淋溶会导致重金属离子沉积污染地下水,另一方面还会浪费宝贵的土壤资源。有研究表明,煤矸石肥料本身的吸附性、粘结性和离子交换性等性质,有利于土壤结构,增加农田土壤微生物的生物量,促进土壤-植物系统可持续。目前关于煤矸石改性用于土壤生态修复研究侧重于利用煤矸石制备土壤化基质等方面进行技术突破,取得丰硕的成果。

鉴于此,采用查阅资料、实践调研和数理统计相结合的研究方法,在厘清煤矸石的来源及危害及其基本特性的基础上,结合陕北实际,系统剖析煤矸石用于生态修复与综合利用的研究与应用。

1 煤矸石的来源及危害

煤矸石是煤炭开采和洗选过程中产生的一般工业固体废弃物,是煤炭形成期与煤炭相关的低碳岩石,一般分为煤巷矸、自燃矸、岩巷矸、手选矸、洗矸和剥离矸6类。煤矸石呈块状和层状结构,部分煤矸石呈土状结构,陕北侏罗纪煤田煤层埋藏较浅、煤炭特性为低灰、低硫、中高发热量,有着很好的化学特性和热稳定性。目前煤矸石多堆积于矿井口附近,占用大量矿区工作用地和居住用地,势必会影响周边生态系统,甚至造成一定的社会问题[4-5]。例如,柳凯等[6]研究发现煤矸石在长期堆放的过程中经过风化雨淋作用会析出汞、镓等有害元素极易对土壤造成危害,当下雨时,煤矸石的化学成分会随着雨水进入土壤和地下水,会影响地下水资源和当地生态系统。尚誉等[7]认为矸石山堆积区以及周边土壤的Cd、Pb和Zn元素含量更高,随着煤矸石自然风化后,大风天气会将煤矸石的SO3、CO等有害气体排至大气中,降低空气清洁度,污染生态环境,对人体造成极大危害。

2 煤矸石的特性分析

2.1 煤矸石矿物组成

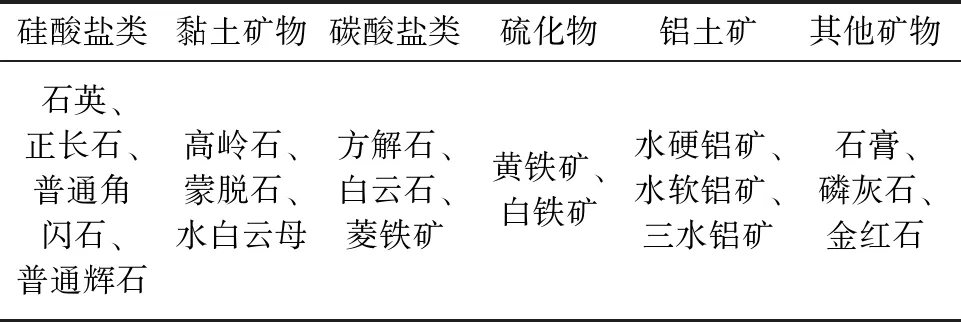

煤矸石常见的矿物成分以硅酸盐类、粘土矿物和石英为主,还伴有硫化物、铝土矿物以及一些少量的金属矿物[8-10]。由表1可以看出,陕北侏罗纪煤田煤矸石中普遍存在高岭石、石英2种晶相矿物,其他存在的晶相矿物包括伊利石、绿泥石、白云母、长石、黄铁矿、菱铁矿、赤铁矿、方解石等,石英、正长石、普通角闪石、普通辉石属于硅酸盐类,高岭石、蒙脱石、水白云母属于黏土矿物,方解石、白云石菱铁矿属于碳酸盐类,黄铁矿、白铁矿属于硫化物,水硬铝矿、水软铝矿、三水铝矿属于铝土矿[11]。

表1 陕北侏罗纪煤田某煤矿煤矸石矿物组成

2.2 煤矸石物理特性

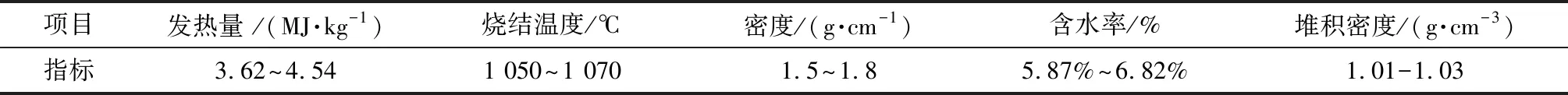

煤矸石的物理性质:煤矸石与煤系地层共生,是一种低碳坚硬的灰黑色岩石。陕北侏罗纪煤田煤矸石的密度为1.5~1.8 g/cm3,密度的大小是影响土壤入渗率的重要指标[12]。含水率为5.87%~6.82%,矸石含水率的变化会影响土壤的结构[13]。发热量为3.62~4.54 MJ/kg,矸石的热值高低影响煤矸石能否被有效转换为能源,矸石的热值越高,其能源利用效率也就越高[14]。烧结温度为1 050~1 070 ℃,堆积密度为1.01~1.03 g/cm,煤矸石的烧结温度与堆积密度的高低是制备建筑材料的重要影响因素[15-16]。陕北侏罗纪煤田某煤矿煤矸石主要物理性质,见表2。

表2 陕北侏罗纪煤田某煤矿煤矸石主要物理性质

2.3 煤矸石化学特性

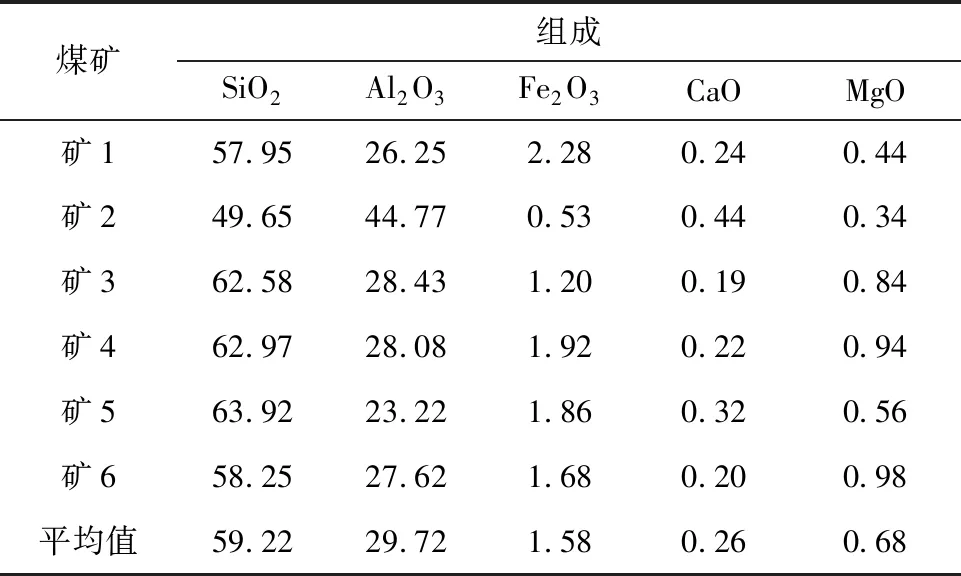

煤矸石的化学成分随岩石和矿物组成变化而存在差异,是评价煤矸石性质、决定矸石利用途径的重要依据。选取陕西省榆林市6个煤矿进行研究,发现煤矸石的化学成分主要是SiO2和Al2O3,其次包括Fe2O3、CaO、MgO等氧化物和微量元素,见表3。其中SiO2的含量介于40%~65%,Al2O3介于20%~45%,Fe2O3、CaO和MgO的含量介于0.5%~3%、0.2%~0.5%和0.3%~1%。

表3 陕北侏罗纪煤田煤矸石的主要化学成分含量

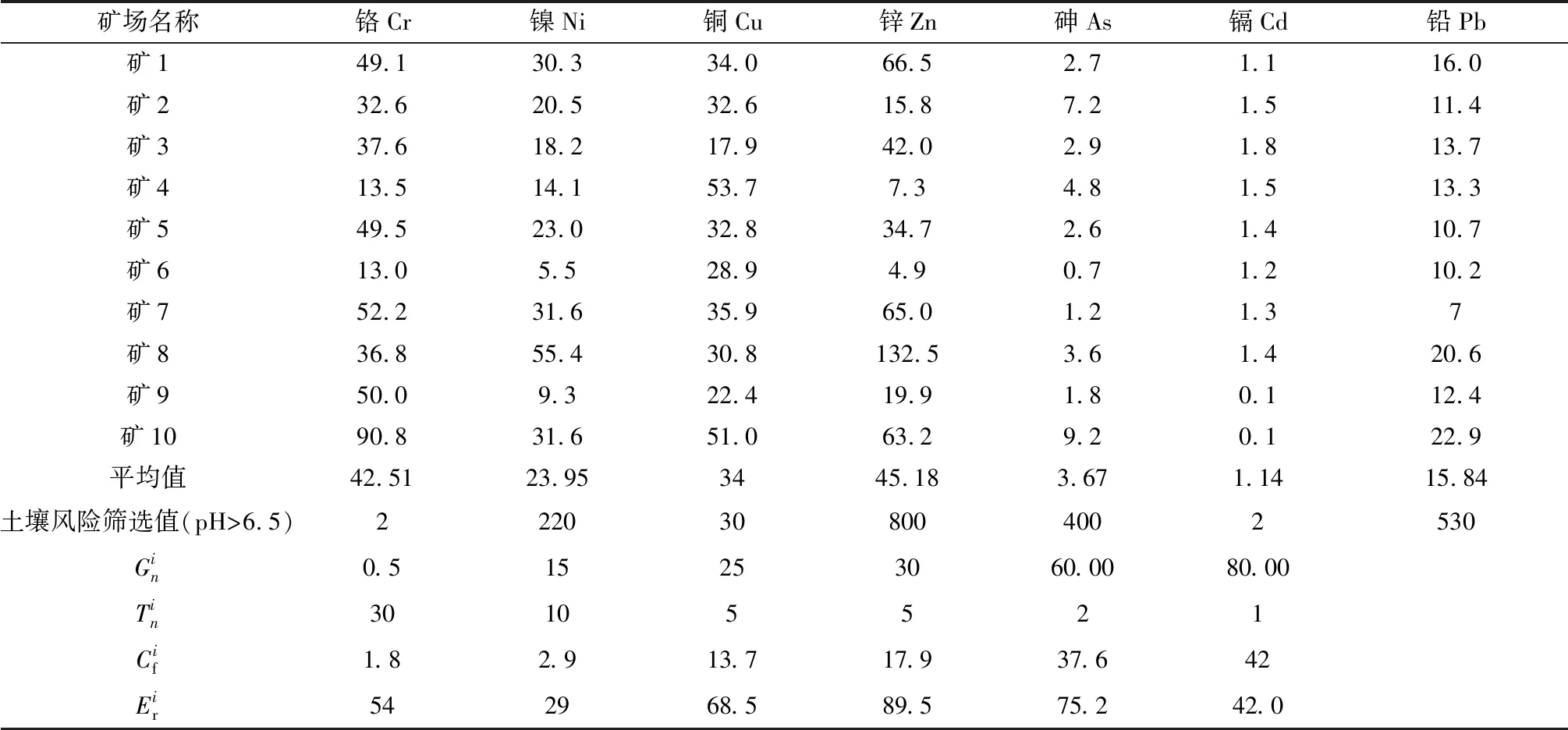

2.4 煤矸石环境特性

陕北侏罗纪煤田煤层埋藏较浅、开发难度较低,煤炭特性为低灰、低硫、中高发热量,有着很好的化学特性,且热稳定性较高[17]。采用抽样方法,选取榆林市10个典型煤矿,榆林市煤矸石的重金属是否会对环境产生风险,煤矸石环境污染的风险评价选择为潜在生态危害指数法,结合煤矸石评价元素的背景值(表4)、毒性系数及有害元素的潜在生态风险因子,可以看出Cd元素,Cu、Cr、As、Pb、Zn元素都处于合理的安全值;从潜在生态风险因子得出,各元素的潜在生态风险因子RI均处于安全值内,说明这些元素并没有严重的生态风险。

表4 煤矸石评价元素的背景值、毒性系数及有害元素的潜在生态风险因子

3 煤矸石资源化利用现状

国家发改委等部门印发的《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》明确指出,到2025年,煤矸石综合利用率需达到60%以上。目前关于煤矸石的利用聚焦在能源发电、生态修复和建材利用领域。

3.1 煤矸石掺烧协同工业发电

榆林煤矸石的灰分达40%~70%,发热量为3.55~6.13 MJ/kg。可以充分利用煤矸石内的热值进行发电,提高能源的转化利用率[18],是榆林煤矸石利用的主要途径。煤矸石发电不仅会有力地缓解区域性用电紧张问题,而且发电产生的灰渣,还可以进行二次利用,用于制备建材,农业肥料等。中国矸石发电技术经过多年发展,在锅炉燃烧、环保技术等技术方面已经取得了长足的进步,发电技术也已趋于成熟,循环流化床锅炉处理能力已达240 t/h,热效率提高5%~15%[19],连续运行时间超2 000 h,脱硫率85%~90%。每燃烧1 000万t煤矸石,减少排放SO224~38万t、少占地20 ha。榆林煤矸石的利用主要以发电为主,目前榆林地区的矸石发电厂接近20座,总装机容量达到4 000 kW[20]。

3.2 煤矸石回填协同地质环境治理

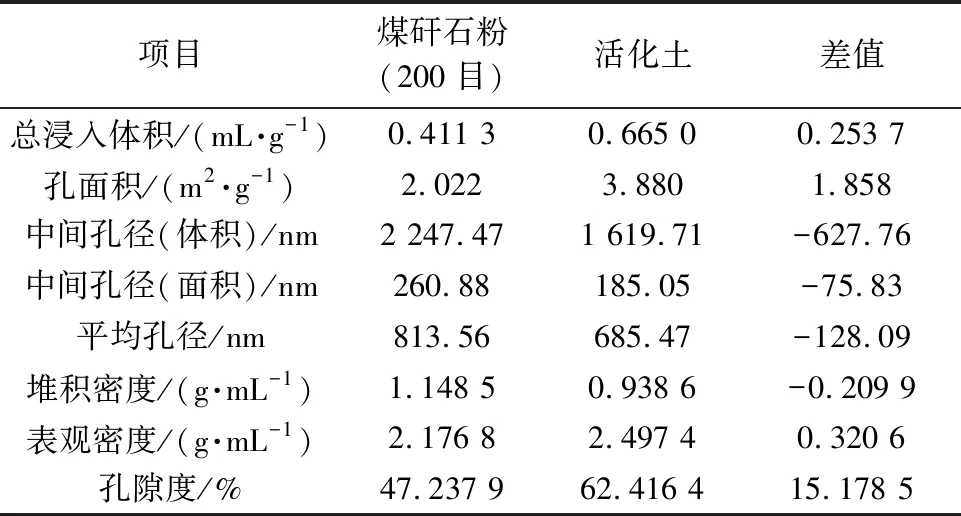

榆林市域共有各类煤矿251处,原煤产量达到5.71亿t,占全国产量的12.4%,已形成大量采空区,造成严重的水土流失与土壤沙化,使原本脆弱的生态系统变得更加敏感。煤矸石采空区充填成为大规模处理一般工业固体废弃物的最佳模式。例如,神东矿区近年来开展和创新无岩巷布置技术,由原来1 t煤出矸率的20%下降到5%,实现从开采源头减少煤矸石的产出。同时在井下利用废弃矿道作为矸石的充填空间,并在永久煤柱内开展贮矸硐室充填技术,做到以矸换煤,且矸石不出井就可被处理,创新井下矸石处理技术[21-22]。用煤矸石充填采煤沉陷积水区,复垦耕地是采煤沉陷区土地复垦的主要技术之一,它既可以解决沉陷区填充物不足的难题,又恢复了土地,同时也处置了矿山固体废弃物,减少固体废弃物对土地的压占破坏,一举多得,经济社会和生态环境效益颇高。近年来,神东矿区针对当地特有的土壤地质条件在沉陷区采用直接复垦或者薄覆盖复垦2种方式:直接复垦需要选择比较健壮的树种,同时要带土移植,且这类树苗要具备一定的养分,可以在培养基里面快速生长,这样才能更好地适应煤矸石充填复垦后的土地;薄覆盖复垦是把表土覆盖在煤矸石上,这种方法可以很好解决直接播种草籽保苗难的问题,但要注重后续栽培等问题[23]。神东矿区利用矸石回填交叉,灌浆防漏,有效地复垦沉陷区,使得原本的废弃土地得以重新种植农作物,有效地减少矸石堆放的费用,这种矸石充填深埋复垦造地技术针对榆林当地土壤地质条件,创造了陕北特有的生态复垦模式。用榆林市某煤矿煤矸石测试法,见表5,得出总浸入体积、孔面积、表观密度和孔隙率增大,孔径和堆积密度变小,说明得到的活化土结构更有利于保水透气,适宜植物生长。

表5 榆林市某煤矿煤矸石测试(压汞法)

3.3 煤矸石破碎协同土壤生态修复

煤矸石含有40%~65%的SiO2,通过激发其活性可制备植物易于吸收的硅肥。申午艳[24]将煤矸石与草木灰进行煅烧合成硅肥,通过实验得出硅肥对农作物的生长以及盐渍化的改善有较好效果。榆林属于干旱半干旱地区,土地风沙化和盐渍化现象严重,利用煤矸石生产的硅肥可提高土壤渗透性,增加土壤的保水保肥能力,改善土壤团粒结构,有助于改善土壤板结、沙化、盐碱化,减轻土壤重金属污染等[25-26]。煤矸石中有机物含量相对较高,掺杂相应数量的煤矸石可改善土壤环境,改善土壤的空隙,提高土壤微生物活力[27-28]。因此,煤矸石可作为一种很好的改良土壤材料,尤其在对榆林的沙质土、盐渍土的土壤改良中可以起到很好的作用。例如,高国雄等[29]于1997年在毛乌素沙地金鸡滩煤矿区流动沙地上布设煤矸石沙障固沙试验,结果显示将煤矸石铺在地表,既能增大地表粗糙度,降低风速,减轻风蚀,也能提高土壤水分和有机质。张宇航等[30]将不同用量和不同粒径的煤矸石施用于盐碱土壤,结果发现煤矸石在20%用量下,小粒径和混合粒径在处理盐碱地土壤还有植物的生长效果最好,这为榆林土壤盐碱绿化以及煤矸石资源化利用提供技术性指导和理论基础。榆林地区的沙性土壤分布广泛[31],而无论是洗选矸石还是掘进矸石,均以黏土矿物为主,粉碎或风化后就是粘性土,含有植物生长需要的腐殖酸。煤矸石用于沙地土壤质地改良应是榆林市煤矸石利用的新途径,也是2023年榆林市印发《关于榆林市支持固体大宗废物综合利用管理办法》重点支持的产业方向之一。李全声[32]开展了以表土、煤矸石、岩土剥离物、粉煤灰为原材料的矿区重构土壤配比研究、室内土壤盆栽试验研究、固废含量对重构土壤植物生长特征的影响研究等成果内容,可为榆林市煤矸石与沙土混合改良土壤沙性基质研究提供借鉴。

3.4 煤矸石制备协同建材应用

陕北侏罗纪煤田煤矸石含有黏土类、碳酸盐类、石英等矿物成分,而黏土是制砖的主要材料[21]。且侏罗纪煤矸石发热量介于3.55~6.13 MJ/kg适宜生产砖[33]。目前,由于煤矸石的制砖和成熟的生产工艺已经有了广泛的应用领域。沈笑君等[34]将煤矸石和绿页岩以45%∶55%的质量比强力搅拌、加水混匀、混合处理、挤压成型、干燥焙烧后得到了性能优良的煤矸石空心砖。池朋等[35]利用煤矸石和天然砂为主要原料并辅之以粉煤灰、水泥、水、减水剂,在此等配比情况下免烧砖抗压强度比较高,不易弯折,且性能符合JC/T 422—2007《非烧结垃圾尾砖》MU25标准要求为榆林煤矸石资源化利用提供理论基础。据调研,2020年神木大柳塔煤矿建设双庙梁砖厂可年产3 400万块空心砖项目,一年可以处理25万t矸石;府谷县昊田煤电冶化有限公司研究论证自建配套1.2亿块免烧砖厂,拓宽了煤矸石无害化处置和综合利用发展的路径。

4 结论与展望

2021年国家发改委等10部委印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》提出要整合资源,加快能源转型,推进大型固体废弃物综合利用工作,煤矸石作为固体废弃物应加以生态化利用,不仅大大提高资源的利用率,而且还可以创造可观的经济效益。2021年榆林市煤矸石年产总量约3 396万t,综合利用量926万t,资源利用率仅27%,生产的速度已经远远大于利用的速度。近年来,矿区大面积采空沉陷引起的水土流失、煤矸石大量外排堆放造成的土地占用、生态环境破坏等诸多问题,积极开展“生态修复”工作势在必行[36]。利用废弃的煤矸石作为填充物,复垦造地,发电,改善土壤环境,生产建筑材料,既有利于解决煤矸石堆存堆放、保护环境和减少水土流失问题,又可增加耕地面积,造福当地群众。

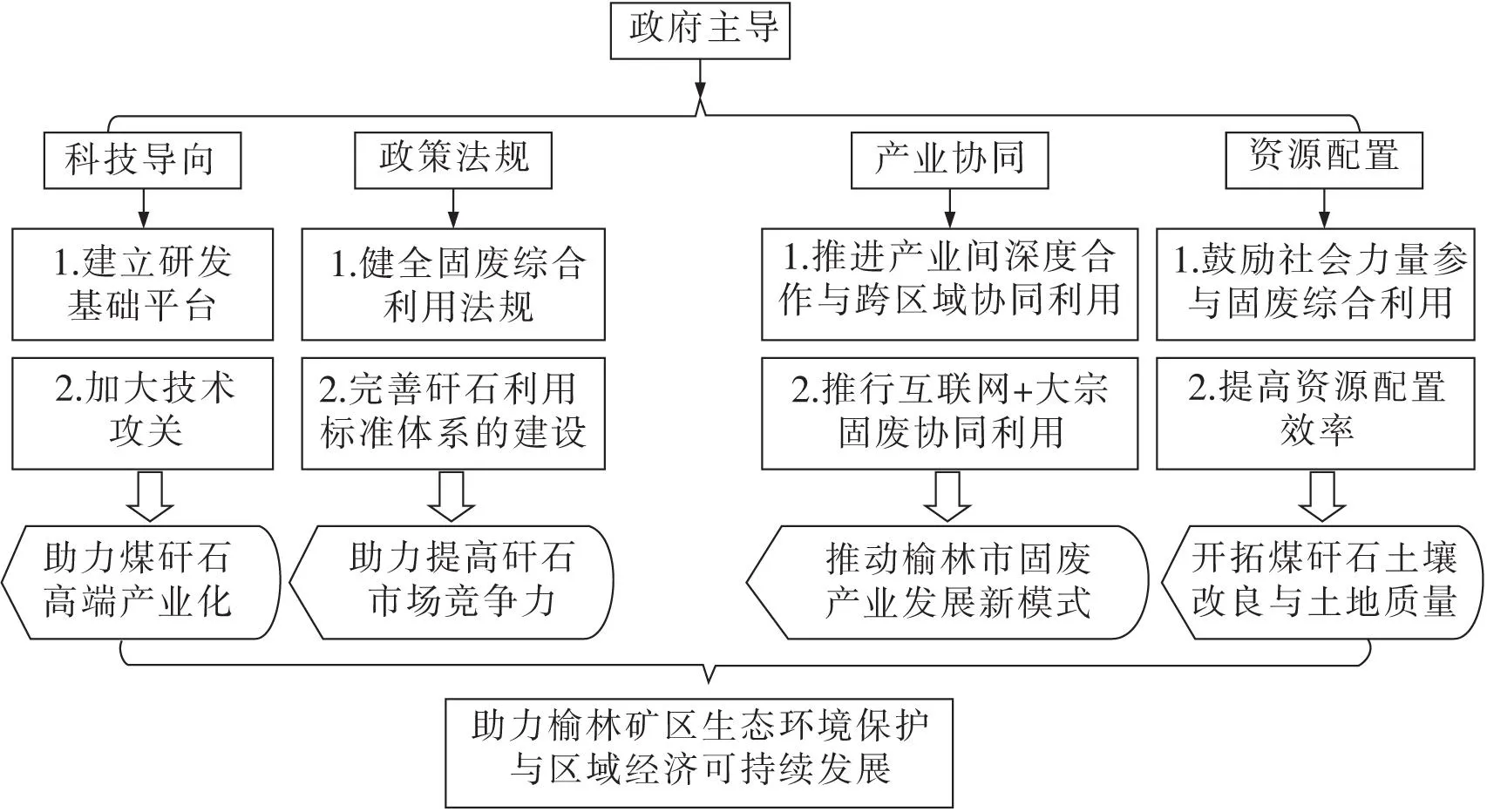

政府在科技创新导向上应该扶持鼓励企业高校并加大关键技术研发投入力度,建立基础研发平台,依托高校和科研院所,加大关键技术共性攻关,推动矸石综合利用产业的高端化,助力固废综合利用技术装备的研发、整合和应用。在政策法规激励机制导向上,建立健全大宗固废综合利用法规,以达到政策的长效性,完善资金引导、质量标准、数字化市场等高效服务平台的标准体系建设,标准体系的建设助力于提高榆林矸石的市场竞争力;协同发展是榆林市固废综合利用产业发展模式,目前榆林市对煤矸石的利用规模小,多企协同处置也比较少,政府鼓励多产业协同利用,在产业协同上,推进产业间深度融合,推动跨区域协同利用。

创新管理方式,利用现代化信息技术手段,逐步实现“互联网+大宗固废”的协同管理模式;在资源配置上,鼓励社会力量开展大宗固废综合利用交易信息服务,提高资源配置效率,进一步开拓煤矸石农业土壤质地改良与复垦新方向,增加煤矿井下煤矸分选及地下充填处置新途径,拓展煤矸石充填置换掘采煤炭资源新途径。煤矸石综合利用路线如图2所示。

图2 陕北侏罗纪煤田煤矸石综合利用路线Fig.2 Comprehensive utilization route of coal gangue in Jurassic coal field in Northern Shaanxi

——为榆林抗洪救灾而作