韩国“新村运动”对我国乡村建设的实践启示

摘要:韩国“新村运动”为解决乡村贫困问题和促进乡村有序建设开发提供了经验参照,可为我国现有乡村建设提供实践启示。文章基于乡村建设视角,探讨“新村运动”的缘起、内涵及建设变迁,围绕住宅改良、统一稻增产、新村事业指导者和家庭礼仪准则施行等相关举措,系统厘清“新村运动”带来的经验启示。研究发现,韩国“新村运动”改变了其乡村地区长期存在的传统而单一的社会经济结构,更大程度地激发了农民自助精神和市场化转型。其成功经验虽不可复制,但“在实践中不断完善政策制度体系”“积极发挥农民主体作用和首创精神”“让农村成为美丽宜居的生活家园”“让农业成为有奔头的产业”等共性部分对我国推进乡村建设有一定借鉴启示作用。

关键词:乡村振兴 韩国“新村运动” 乡村建设 实践启示

* 本文系贵州省哲学社会科学规划青年课题“乡村振兴战略背景下贵州提升传统村落人居环境治理效能研究”(编号:23GZQN77);贵州省农业科学院青年基金(社科类)“数字技术赋能贵州现代山地农业发展研究”(黔农科院社引[2024]01号)。

一、引言

深入实施乡村建设行动,持续把公共基础设施建设的重点放在农村已然成为一大趋势。2020年10月,党的十九届五中全会提出“实施乡村建设行动”;2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布,强调要把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置,并在村庄规划、乡村公共基础设施建设、农村人居环境整治提升和县域内城乡融合发展等关键领域提出了一系列新举措。总之,回顾21世纪以来我国乡村建设的系列战略部署和政策措施,其工作力度持续加大,通过实施新农村建设、美丽乡村建设、精准脱贫、乡村振兴战略等举措,有效改变了乡村生产生活环境,促进了乡村繁荣发展。从目前的政策制度安排来看,中韩两国在推进乡村建设的诸多政策制度安排方面有共同之处,均以“政府自上而下的主导统筹”为驱动,以“乡村内部组织运作”为基础,积极引入社会资源共同参与乡村社会事业建设。可以说,大力实施乡村建设不仅是全面推进乡村振兴战略的重要内容,也是新时期改变乡村滞后面貌、拉动消费内需和促进双循环战略实施的现实需要,更是弥补农业农村发展短板和加快农业农村现代化发展的重要手段。为此,文章尝试总结韩国“新村运动”的实践经验,为今后我国乡村建设提供借鉴和启示。

二、韩国“新村运动”的实践与推进

20世纪70年代,韩国通过“新村运动”有序推进了乡村全面建设,既实现了韩国农业、农村、农民的现代化转型,又明显缩小了城乡差距,充分促进了区域之间的协调发展。韩国“新村运动”产生的主要缘由可概括为两个方面:一是执政党的政治需求动机。进入20世纪60年代后半期,韩国“离乡进城”的脱农趋势加剧,原有的“乡朝都野”投票倾向发生了巨大变化,执政党不得不重视得票率锐减所带来的政治危机,将乡村改革作为缓冲城市反抗势力、减少政治危机的有效手段。正是基于此政治需求,以政府为主导的“新村运动”得以广泛开展,运动的性质逐渐从“乡村社会开发运动”向“政治性的国民运动”转变,尤其是1972年10月维新体制推行之后,以及“‘新村运动就是十月维新,十月维新就是‘新村運动”的宣言发布后,其政治色彩更加明显。二是农民对美好生活的现实需要。由于韩国早期工业立国的不均衡发展战略安排,国家层面所施行的经济开发计划快速拉动了城镇化发展,大量要素资源被城市虹吸,导致乡村日渐衰败。且由于乡村道路、供电供水、医疗卫生和公共服务等基础设施建设未随城镇化建设而得以完善,乡村居民的不满情绪与日剧增,农民迫切需要改变生产生活环境。

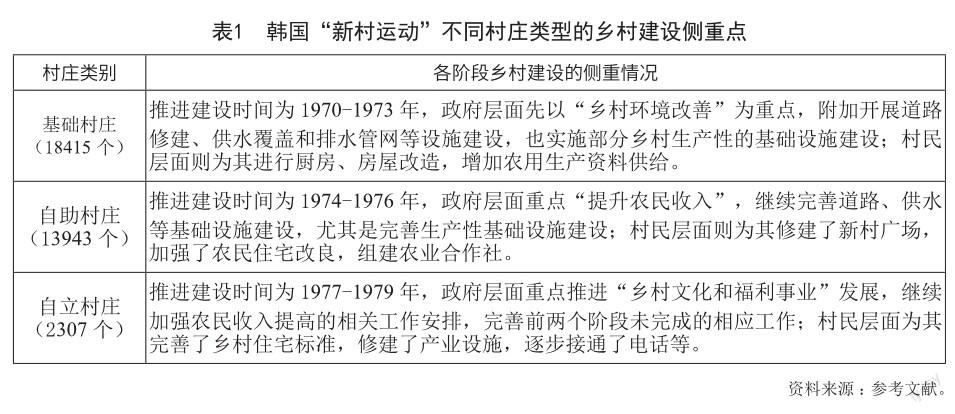

为保证“新村运动”的有序推进,韩国政府按照“基础村庄、自助村庄、自立村庄”三个目标阶段进行建设,每个阶段对应着不同的村庄建设标准(见表1)。从“新村运动”的推进历程看,运动起初着重关注“村庄美化工程”,这与我国整治提升农村人居环境、学习运用浙江“千万工程”的做法相似性极大,都是从农民看得见、摸得着的环境整治着手,随后才逐渐转向“提升村民收入”和“振兴农民精神”,是一种“从外向内”的营建方式。

韩国“新村运动”在面向全国提倡“勤勉、自助、协同”新村精神的同时,通过不同的扶持策略和制度升级,有效激励并引导了不同村庄之间的竞争,从而逐渐改变了乡村原有的落后传统面貌。此外,由于在运动中所实施的工程大部分是村民迫切期待的,所以农民参与愿意较为强烈,有力地破解了“政府干、村民看”的被动局面。在乡村建设中重视农民需求,提高农民参与积极性和充分让农民表达意愿极为重要,其很大程度上影响着乡村营建更新的速度和推进方向。农民的有效表达取决于村庄横向上的“反弹效应”和政府纵向上的“反馈效应”,前者形塑“责任农民”,后者形塑“责任政府”。韩国“新村运动”中农民参与意愿强烈,主要是因为乡村建设中所涉及的营建项目符合民众需求,早期以改善村庄环境为着力点容易取得村民认同。而从扩散方向看,“新村运动”也逐步由内向外拓展,甚至还从乡村逐渐延伸至城市,对城市也产生了不小影响,让城市感知到乡村的价值,从而更加有效地推动城乡融合发展。

同时,“新村运动”在推进乡村建设进程中,政府主要以实施乡村社会开发工程为主。例如:改善乡村交通条件,拓宽入村道路,投放乡村公共交通工具;修整梳理乡村河流沟塘,清除淤泥和杂草垃圾,开挖公共水井满足水源需求;完善教育、医疗和贸易流通等公共服务供给等,从而获得了广大乡村居民的广泛支持。不过,这种带有强烈“官方主导性质”的乡村社会开发建设工程也随着时间的推移逐渐丧失了初期的活力,并且政策执行过程中一些强制性举措也常引发农民不满。在后期,随着农民接收的外界信息更加丰富多样,也产生了很多批判声音,这在一定程度上导致了政策执行和项目建设效率的降低。为此,韩国政府结合实际情况,筛选出符合乡村实情的工程建设项目,采取“村民自主决定”“号召村民广泛参与”的办法,通过政府投入和村民自筹资金的方式有序推进乡村建设。政府侧重政策、技术和资金支持,农户侧重劳动力投入,才让“新村运动”重新焕发了生机活力。

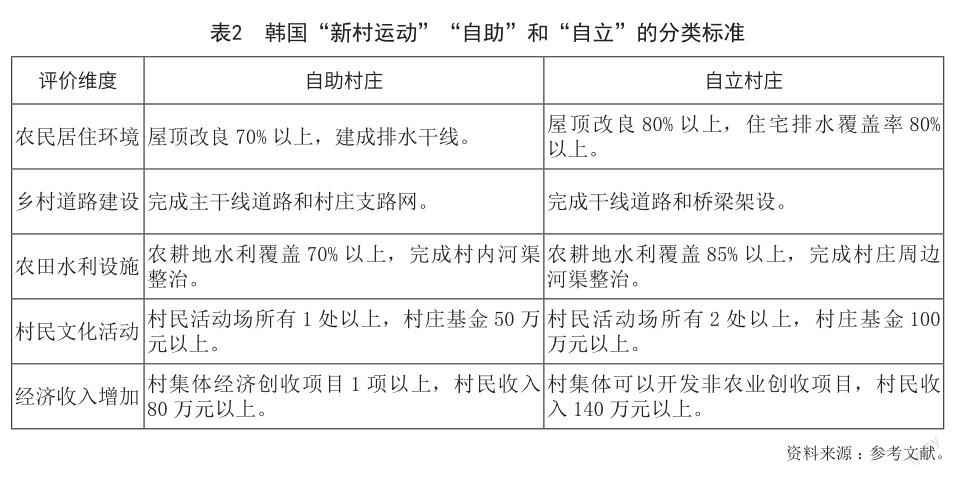

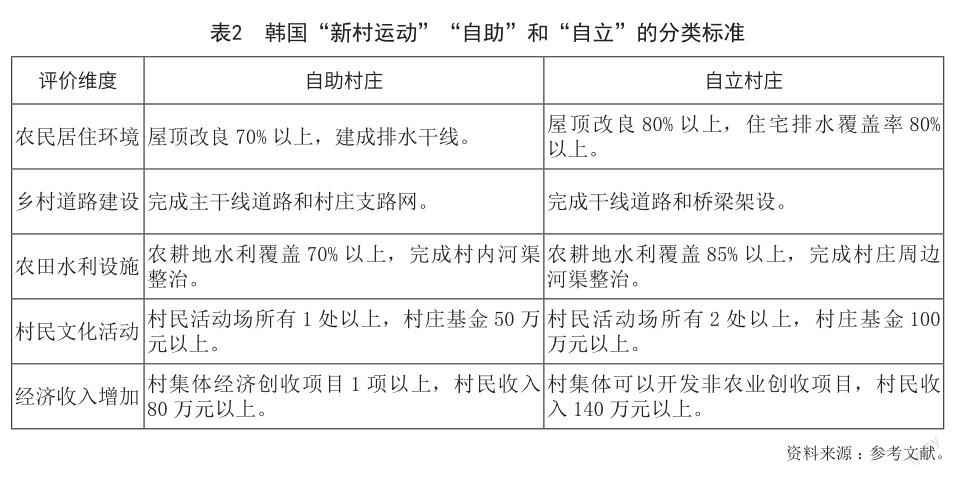

在表1列举的推进实践中,不难看出“新村运动”在不同的发展阶段具有不同的目标及特征。早期以“政府主导”为中心、以改善乡村环境为宗旨开展运动,目标是为了将“基础村庄”建设成为“自助”和“自立”两类村庄,并从农民居住环境、乡村道路建设、农田水利设施、村民文化活动和经济收入增加等五个方面制定考核标准(见表2),其最终目的是希望所有村庄都建设成为“自立村庄”。此外,先后基于《垃圾处理法》《农渔村整备法》《农地法》《污染预防法》《都市农业法》和《农村振兴法》等法律法规,对乡村生态经济发展、城乡融合发展和健康农产品供给等做出规制,通过政府的有力支持和农民自主参与的方式推进了乡村建设,并显著提升了乡村生活环境和改善了农民生活质量。进入中期后,则以“半官方营建主体”为中心,如将依据《新村运动组织培育法》组建的官方“新村运动”总部换成了有民间参与的半官方的运作体制,且更加侧重民间教育和农民意识培育,乡村建设内涵和范围均有了明显变化。在某种程度上来说,该阶段原来的“自上而下”官方援助力量逐渐被弱化,而以“民间主体”积极参与营建的事业得到了有效发展。随着后续的不断变化和发展,“新村运动”的制度安排、组织结构和营建设计不断得以调整完善,使其更加专业化,为多数发展中国家乡村发展提供了借鉴。

整体来看,韩国“新村运动”的成功主要源于政府一开始便把乡村社会中亟须解决的问题放在中心位置,且制定简单明了的政策方针和援助举措,加之乡村居民向往美好生活的夙愿较为强烈,而立足乡村实际和乡村发展的现实需要也有利于推进各类项目建设。尽管在后续的建设中官方自上而下的援助力量弱化了,但民间的主体意识得到了大幅提升,从而使其成为了推动乡村可持续发展的重要驱动力。

三、韩国“新村运动”建设的主要内容

韩国“新村运动”对农户生产生活的影响是全面的、巨大的。农户生活习惯、生产环境和村庄经济收入的改善,是运动的主要成效之一,其中以住宅改良工程、统一稻增产工程、新村指导者和家庭礼仪准则的施行效果最为明显。

(一)美环境:住宅改良工程

“新村运动”一般会追溯到乡村的“村庄美化工程”,即改善村容村貌和居住环境。其中住宅改良工程最具代表性,该工程分为两个阶段展开:一是起步阶段的草房改良,相当于我国乡村建设中进行的危房改造;二是中后期的都市型洋房建设,相当于我国乡村建设中进行的美丽乡村建设、小城镇建设和新村移民搬迁等。前者主要是对屋顶和厨房进行改良,改良过程中政府在经济上有一定援助,并使用强制性的行政力量推进,完成了对草房的改造。尽管在改良初期,大多数农户认为没有必要进行屋顶改良,但后来这种想法慢慢转变。在草房改造之后,政府为进一步从根本上改善乡村住宅建设,提供标准设计图纸来改变乡村房屋空间结构和村容村貌,一些新结构的住房得以建成。该阶段韩国农村房屋改造对后续农村社会发展产生了深远影响,甚至奠定了今天韩国农村和住宅的基本面貌。

(二)增收入:统一稻增产工程

“新村运动”也常被称作“富足运动”,而统一稻增产政策可以算是乡村创收工程的一个代表性案例。统一稻是一种为适应韩国水土和气候环境而培育出来的高产籼稻品种,被称作“奇迹稻”。韩国政府从1971年开始发起总动员,力促这一稻种的推广和种植,到1978年种植面积已经占韩国全部水田面积的76%,韩国大米产量在这一时期得以迅速提升。对于统一稻的种植推广过程,也存在褒贬两派言论:褒派认为统一稻种植解决了饥荒问题,让农民有饭吃;贬派认为统一稻只是维新政权恣意推进的高压农政。但不可否认的是,统一稻的种植对当时韩国乡村社会经济发展发挥了重要作用,尤其是保障了粮食安全。不过,农户也在这种强制性的增产政策导向下,因大面积的种植统一稻引发了不满情绪。受稻种自身品质的影响,籼稻味道不好且在市场中价格较低,很多农民并不愿栽种,尤其是进入20世纪80年代后,农民开始正式抵制政府强制推进统一稻的政策,政府也迫于政治负担不得不废除统一稻增产政策,到1992年终止秋粮收购后,统一稻就完全销声匿迹了。

(三)强统筹:新村事业指导者

韩国“新村运动”强调了经济发展主义。在“新村运动”实施期间,基本上每个村庄都会推选新村事业指导者(男女各1名),作为引领农村发展的指挥手。新村事业指导者需要围绕全村发展,选择性开发一些具体项目,动员村民参与。不过,与其他社会经营性组织、企业相比,新村指导者能够获取到的资源往往相对有限,他们更多是通过自己的努力和模范作用进行带动。在实践中,一个成功的新村指导者往往具备两个主要能力:第一,新村指导者要具有良好的经营理念和极强的实践能力,可以将村庄盘活成为一个经营单位,从而引领村民为改善生活以及追求更多经济利润而努力;第二,新村指导者要掌握改善农村落后面貌的有效方法,重视实用性教育,把成功案例教育、实地考察和现场教学作为提升新村指导者合理经营村庄事业的重要法宝,对村民进行精神层面的提升。

(四)兴规制:家庭礼仪準则施行

在韩国“新村运动”中,农户的意识变革是一种发展主义理念下的改变,在精神层面发挥好自助精神。精神层面的振兴主要以家庭礼仪准则施行——关注乡村“婚丧祭”为源头,注重国民思想教化。由于政府层面的法律规定和实施的“婚丧祭”标准和条例,与传统礼仪或多或少存在一定冲突,旧的陋习依旧充斥在韩国乡野社会。因此,在乡土社会,绝大多数民众依旧会延续“婚丧祭”的旧传统,但同时由于快速城镇化、工业化的带动,农户思想意识逐渐受到影响和变化在后来的社会发展中,在经历了相当程度的变异和交融后,新建立的家庭礼仪准则逐渐导致了传统礼仪文化的解体。

四、韩国“新村运动”的启示

乡村发展是一个动态的、持续的过程。通过回顾韩国“新村运动”的缘起及实践不难发现,韩国“新村运动”的成功,更多地体现在它改变了乡村地区传统而单一的社会经济结构,鼓励和支持农民的市场化转型和创新,更大程度激发农民自助精神,实现了“三农”转型发展,缩小了城乡发展差距,为乡村实现可持续发展奠定了良好基础。“新村运动”的成功固然有其独特的历史和政策背景,其经验不可复制。但对于当前我国乡村建设而言,依旧可以从“在实践中不断完善制度体系”“积极发挥农民的主体作用和首创精神”“让农村成为美丽宜居的生活家园”“让农业成为有奔头的产业”等共性部分获取一定的经验和借鉴。

(一)坚持政府主导,在实践中不断完善制度体系

对于社会发展而言,任何时期,政府政策实施都会在特定时期发挥着主导性作用。在韩国“新村运动”中,政府的主导作用较为明显。一方面政府是主要启动者、组织者和牵头者,积极设置专属管理部门,在考核中将建设成效与地方政府政绩挂钩。同时,围绕农业、农村、农民事业发展,通过体制机制创新确保财政资金有保障、制度安排有落实和工作成效有考核。另一方面,政府又是服务者和疏通者,通过积极对接各类资源,动员全社会力量积极参与乡村营建更新,推动农业和非农产业的协同发展,为村民提供了更多的工作机会和创收来源。

(二)尊重农户意愿,积极发挥农民主体作用和首创精神

对于乡村营建更新而言,能不能充分调动人民群众的积极性、主动性、创造性,很大程度上影响了乡村全面振兴的推进速度和方向。只有充分发挥农民主体作用和首创精神,激发农民内生动力,才能实现乡村可持续发展,才可以更加高效地弥补乡村建设过程中的短板问题。韩国“新村运动”的实践表明,充分尊重农民意愿,是政策执行效力增强的有效方法。在村庄内部,对于大多数农民而言,自组织的互助精神不可忽视,农民积极、独立、奉献和渴望发展的意识也较为明显,这也是推动乡村持续发展的原生动力。而依托具有专业技术特长和综合管理能力的乡村指导者带领村庄发展,积极促进村庄管理者、精英村民组建村庄开发委员会,进一步与广大农民协商村庄未来事业发展,显然更有利于推动乡村建设。

(三)不断“塑形塑神”,让农村成为美丽宜居的生活家园

建设宜居宜业和美乡村,是农业强国的应有之义,也是实现中国式现代化的重要举措。要让乡村成为美丽宜居的生活家园,必须以立足乡村内部系统结构优化和功能提升为前提,结合乡村实际,既重视看得见的基础设施建设,也重视看不见的精神文明建设,才能形成更多可以承载乡村价值的文化符号,使乡村“形神兼备”。为此,要顺应城乡一体化融合发展新格局,注重实现农村和城市各美其美、美美与共。乡村振兴推进中,不能就乡村论乡村,还要强化以工补农、以城带乡,加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系。也要顺应农村人口流动变化、产业发展态势,注重统筹乡村基础设施和公共服务合理布局,不断完善水、电、路、教育、医疗卫生等软硬件配套设施,逐渐缩小城乡发展差距。同时,要找准农村具有发展潜力和经济价值高的产业,探索更多有利于农民就业和受益的产业业态,确保更多劳动力能够在家门口就业,从而有更多人力、物力和财力参与乡村建设。

(四)建立激励机制,培育村庄指导者并发挥作用

人是发展的核心资源。在“新村运动”中,韩国政府从一开始便注重本土化领袖人物带动村庄全面发展的作用。因此,每个村庄基本都配置有村庄指导者,即指导村庄建设和发展的关键人物,在引导农户从事生产生活、调解农户矛盾和统筹乡村规划等方面发挥了重要作用。在实践中,他们通过自身所掌握的知识技能,积极带动其他农户发展,而不是一味的讲奉献精神和模范精神。同时,政府也不定期以课程培训来提高村庄指导者的实操能力。培育村庄指导者并使其发挥作用,能显著培养农民的创新意识,尽可能消除农民“等靠要”的思想,并根据梯度政策支持力度来激励不同村庄和农民的竞争,使得涉农政策能够带来更大的经济效益,所涉及的项目资金使用也更为合理。

参考文献

[1]韩国内务部.从新村运动开始到今天[Z].韩国内务部新村策划科,1981.

[2]张立,王波.韩国新村运动及其对我国实施乡村振兴战略的启示[J].韩国研究论丛,2021(01):179-191.

[3]金俊,金度延,赵民.1970-2000年代韩国新村运动的内涵与运作方式变迁研究[J].国际城市规划,2016,31(06):15-19.

[4]黄祖辉,傅琳琳.我国乡村建设的关键与浙江“千万工程”启示[J].华中农业大学学报(社会科学版),2021,(03):4-9+182.

[5]邓大才.积极公民何以形成:乡村建设行动中的国家与农民——以湖北、山东和湖南的五个村庄为研究对象[J].东南学术,2021,(01):85-94.

[6]李祗辉.韩国都市农业发展与法律制度保障[J].世界农业,2016(11):103-106.

[7]李升勋.20世纪70年代农村住宅改良工程[J].精神文化研究,2006(04):244-247.

[8]韩国农村经济研究院编.韩国农政四十年史[M].首尔:韩国农村经济研究院,1989,431.

[9]金兑豪.“统一稻”和增产体制的盛衰:从科学技术史角度认识20世纪70年代“绿色革命”[J].历史与现实,2009:74.

[10]韩道铉,田杨.韩国新村运动带动乡村振兴及经验启示[J].南京农业大学学报(社会科学版),2019,19(04):20-27+156.

[11]宣朝庆,常志静,郝晶.乡村振兴与在地乡贤培养:基于韩国新村指导者的考察[J].浙江学刊,2022,(05):111-119.

[12] Acheson J M. Limited Good or Limited Goods? Response to Economic Opportunity in a Tarascan Pueblo[J]. American Anthropologist,1972:1152-1169.

[13]南根祐,龐建春.韩国的新村运动和生活变迁[J].民间文化论坛,2019,(06):26-37.

[14]威廉·N·邓恩.公共政策分析导论[M].北京:中国人民大学出版社,2011:11-14.

[15]杜志雄.坚持城乡融合,推动县域经济高质量发展[J].农业经济与管理,2022,(06):1-4.

[16]张会吉.新时代新征程新伟业从乡村人居环境着手 建设宜居宜业和美乡村[N].贵州日报,2023-03-01(08).

(作者单位:贵州省农业科学院现代农业发展研究所)