城市医疗集团门诊质量管理指标体系构建研究

路 璐 张丁元 韩媛媛 吴家锋②

新医改以来,围绕解决“看病难,看病贵”问题的各项改革政策陆续推出,2013年11月十八届三中全会首次提出完善合理的分级诊疗模式。2015年国务院办公厅提出逐步建立符合我国国情的分级诊疗制度[1]。2016年国家卫生计生委提出“以医联体为载体,推进分级诊疗”[2]。2017年国务院办公厅提出逐步形成多种形式的医联体组织模式,包括在城市主要组建医疗集团、在县域主要组建医疗共同体、跨区域组建专科联盟、在边远贫困地区发展远程医疗协作网等4种形式[3]。

医疗服务质量反映医院的技术实力和管理水平,关系医院的声誉,决定医院的发展。门诊是医疗机构提供医疗服务的窗口,是患者到达医疗机构最先接触的区域[4-5],各级医疗机构在门诊服务方面各具特色。在医疗联合体建设过程中,需重点关注内部门诊医疗服务同质化、质量管理一体化和功能定位差异化,切实保障医疗服务的连续性和系统性[6]。

门诊医疗质量是医院医疗技术水平的集中反映和衡量医院管理水平的重要标志。门诊医生接诊时间相对较短、对医生的诊疗能力要求高、从过程到结果全过程质控难度较大,因此门诊是医疗服务质量管理的重点与难点[5,7-8]。

城市医疗集团建设是推动落实分级诊疗制度的重要路径之一[9]。城市医疗集团内部不同层级医疗机构差异化定位和一体化管理、内部不同层级医疗机构门诊全流程服务连续化和同质化,是城市医疗集团建设过程中亟待解决的问题。本研究以“结构-过程-结果”三维质量评价模型为理论基础,采用文献回顾法和德尔菲专家咨询法探索城市医疗集团内部门诊质量管理指标体系,可为规范和提高城市医疗集团整体的门诊质量提供循证管理依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象

按照代表性与权威性原则、学术专家与管理专家相结合的原则[10],本研究选取从事卫生行政管理机构的管理者与医院和社区管理工作的实践者,从事卫生管理、医院管理相关研究与教学的人员为调查对象,同时综合考虑专家工作领域、年龄、职称等因素,建立咨询专家库。最终本研究选取20名专家进行咨询,所有参与咨询的专家对本研究内容均已知情同意。

1.2 研究方法

1.2.1 构建初级指标池。研究小组成员以“分级诊疗”“质量管理评价指标”“门诊质量评价指标”为关键词,在中国知网和万方数据库中检索,并根据《医疗机构质量管理规范》等规范性文件,并基于“结构-过程-结果”三维质量评价模型理论,经研究小组讨论归纳总结形成初级指标体系。

1.2.2 德尔菲专家咨询法。本研究对20名专家库成员进行两轮次函询,每次均以电子邮件和网络问卷的形式开展。指标评分从低至高计为1~5分,专家对不合理或描述有问题的指标可提出删除、修改或新增等意见。

第一轮函询结束后,根据专家意见对条目进行调整或重新描述,第二轮函询后形成最终的城市医疗集团门诊质量管理指标体系。

1.2.3 函询结果评价。专家的可靠程度从专家积极系数、专家权威系数、协调程度3个维度来考量,用以判断专家评分的可靠程度和最终指标的权威性[7]。

专家积极系数根据问卷回收率得出;专家权威程度采用专家权威程度系数(Cr)衡量,通过计算专家判断系数Ca和专家对指标的熟悉程度系数Cs的算数平均数得出[11];专家协调程度采用Kendall W协调系数和变异系数来衡量。

1.2.4 指标优化原则。通过指标各维度的分值高低和专家意见对指标进行删减。标准包括:(1)重要性、敏感性和可操作性3个维度中任意两个维度得分均值小于3,则删除该指标;仅1个维度得分均值小于3,则进行相关讨论,确定是否删除;(2)3个维度中任意2个维度变异系数超过0.3,则删除该指标;仅1个维度变异系数大于0.3,则进行相关讨论,确定是否删除。(3)若专家反映某些指标不够严谨,则进行相关讨论,确定是否删除[12]。

1.3 数据分析

应用SAS 9.4对评分数据进行统计分析,显著性检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 专家构成情况

本研究选取的20名咨询专家中,男性8人,女性12人,平均年龄为41.5岁;学历方面,本科10人、硕士8人、博士2人;工作类型方面,卫生行政部门4人,医疗卫生机构管理者14人,大学教师2人;职称方面,高级职称9人,中级职称11人;在本领域工作年限超过10年的专家共有14人,占70%,平均工作年限为12.3年。

2.2 专家可靠程度

2.2.1 专家积极系数。本研究采取两轮德尔菲专家咨询,每轮实际发放专家咨询表20份,两轮次均回收问卷20份,回收率100.0%,且均有效,有效率100.0%。

2.2.2 专家权威系数。两轮专家咨询中,在结构、过程、结果3个方面,指标体系中所有一级指标的权威系数均大于0.75。详见表1。

表1 两轮次咨询专家权威系数(Cr)

2.2.3 专家协调程度。第一轮次专家咨询在各级指标的3个维度的协调系数是0.13~0.39,第二轮专家咨询各级指标3个维度的协调系数是0.14~0.33,整体来看,第二轮专家咨询的协调系数低于第一轮,分数较低,但所有指标的P均<0.05,从显著性检验的角度来看,专家具有一致性。详见表2。

表2 专家咨询的协调系数

2.3 指标体系构建情况

2.3.1 第一轮专家咨询结果。根据指标优化原则,一级指标和二级指标均无需删除。综合专家意见讨论后,删除2个三级指标:1.1.4诊间预约检查项目数,2.1.1主动提问;增加2个三级指标,包括:过程-病历维度下增加“患者知情同意”,结果-患者满意度维度下增加“接诉即办满意度”。

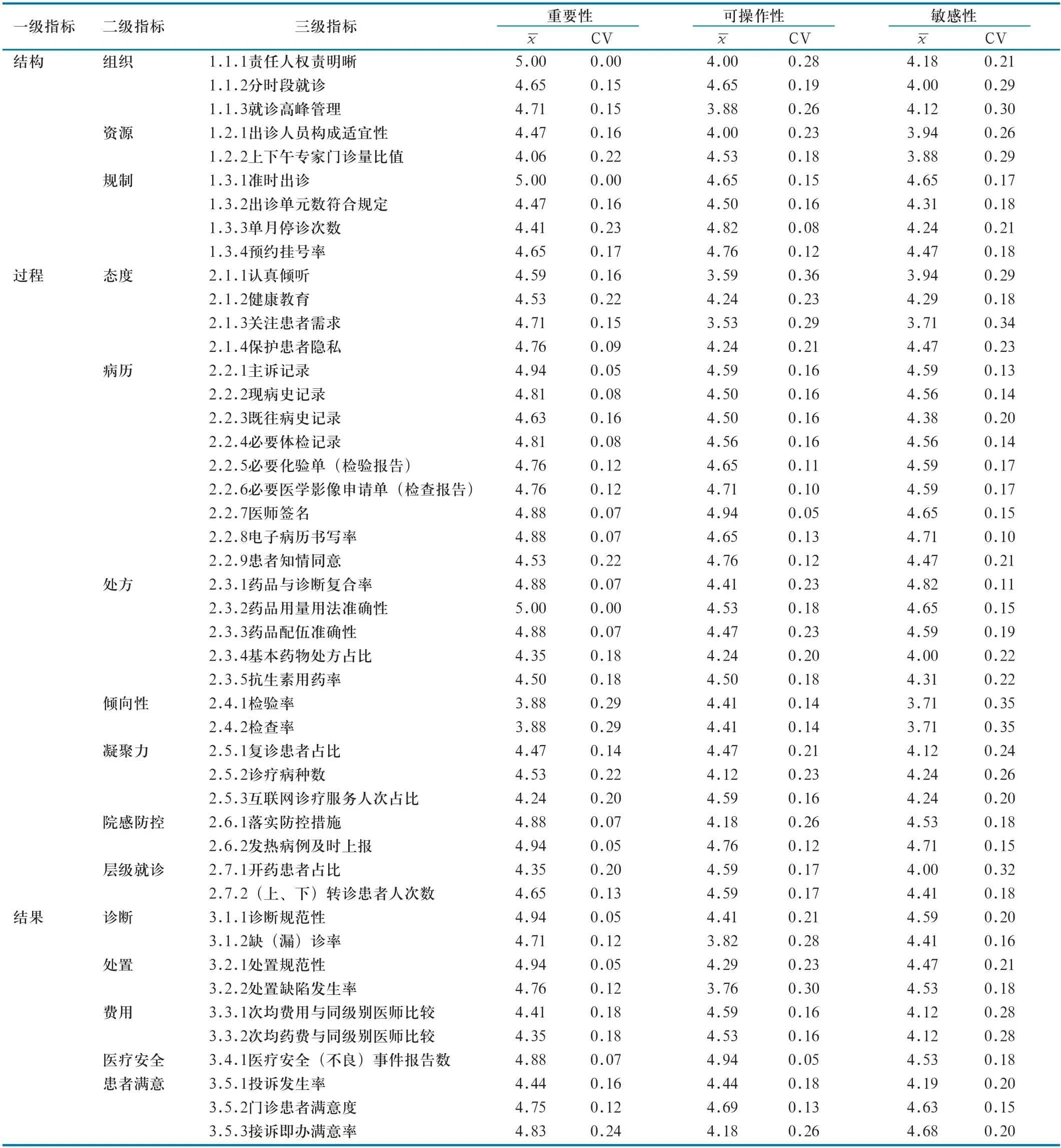

2.3.2 第二轮专家咨询结果。第二轮专家咨询结果显示,所有指标的重要性评分均高于3分,一、二、三级指标均无删除,第一轮咨询后新增两个指标也被保留。最终的城市医疗集团门诊质量管理指标体系详见表3。

表3 城市医疗集团门诊质量管理指标体系结果

3 讨论

3.1 指标体系具有较好的科学性

本研究问卷的回收率和有效回收率均达到100.0%,说明专家积极性较高;本研究专家库成员非常熟悉门诊质量管理,两轮次专家咨询均满足Cr≥0.75,表明本研究是一项比较好的专家评分研究[13]。两轮次专家咨询的Kandell W协调系数较小,不满足0.4~0.5的理想标准[13]。本研究两轮次咨询所有指标Kandell W协调性检验P均<0.05,同时绝大多数指标变异系数均小于0.3,说明专家评估或预测意见协调性好,结果可取[8,14]。因此,本研究构建的城市医疗集团门诊质量管理指标体系具有较高的科学性和可靠性。

3.2 指标体系具有较强的实用性

本研究参考大量权威性较高的门诊质量评价实证研究以及各级医疗机构质量管理标准和规范等,从门诊全方位质量管理的视角出发,充分考虑分级诊疗制度背景下各层级医疗机构门诊服务同质化的需求,以“结构-过程-结果”模型为理论框架,以预定“结果”为最终目标,针对门诊服务环节交错的特点,采用系统性思维将指标体系构建形成一个完整的理论框架,构建初级指标池。采用德尔菲专家咨询法,全面选择熟悉城市医疗集团运行的专家学者,经过两轮专家咨询后,专家意见基本趋于一致,最终优化形成包含门诊结构、服务过程、医疗结果等指标在内的城市医疗集团门诊质量管理评价指标体系。

指标体系建立过程中充分考虑既往研究成果、标准规范对各级医疗机构的要求和城市医疗集团门诊实际运行情况,同时纳入相关领域专家的意见,能够成为城市医疗集团门诊质量管理评价的重要工具,为城市医疗集团考核评价指标体系的构建提供参考和借鉴。同时可以发挥指标体系的导向作用,促进城市医疗集团的同质化、一体化发展。

3.3 指标体系具有指导意义

良好的指标体系不仅要联系实际,还需要进行前瞻性和引导性布局[15]。本研究中,重要性评分最高的3个指标包括责任人权责清晰、准时出诊和药品用法用量准确率;重要性评分最低的2个指标包括检查率和检验率。可操作性评分最高的2个指标是医师签名、医疗安全(不良)事件报告数;评分最低的是关注患者需求。敏感性评分最高的指标是药品与诊断复合率;评分最低的3个指标包括检查率、检验率和关注患者需求。

相较于医疗安全和院感防控等质量指标,门诊质量管理的重点在医生行为规范层面,如准时出诊等。在重要性与敏感性评分得分最高的指标中,与医生医疗行为相关的两个指标均是药品使用方面,说明强化临床药师作用是门诊质量提升的核心环节之一。另外,重要性评分最低的两个指标与敏感性评分最低的指标有重合,即检查率与检验率,提示从控制门诊费用和门诊质量管理两个角度关注的指标并不一致。

4 结语

本研究以“结构-过程-结果”模型为理论框架,采用文献回顾和德尔菲专家咨询法,构建了城市医疗集团门诊质量管理评价指标体系,包含3个一级指标、15个二级指标、46个三级指标。指标体系构建方法科学、指标体系实用性好,为城市医疗集团门诊同质化管理、搭建连续性服务、医疗流程优化、质量考核评价提供循证依据。下一步将继续在应用和推广过程中检验和完善指标体系,促进城市医疗集团门诊质量持续优化改进。