高影响力国际科技期刊撤稿论文特征分析及启示

——以Cell、Nature和Science为例

■袁子晗 靳 彤

1)首都师范大学图书馆,北京市海淀区西三环北路83号 100048

2)首都经济贸易大学图书馆,北京市丰台区花乡张家路口121号 100070

近年来,因剽窃、伪造、重复发表等科研不端行为引发的撤稿事件持续增加,严重损害了科学共同体的学术声誉。撤稿论文已经引起科技管理部门和社会公众的重点关注,学界也对撤稿论文现象展开了丰富的研究。目前已有研究分析了不同学科领域[1]、不同国家/地区[2]、不同数据库[3]的撤稿论文基本文献特征,梳理了OA 期刊撤稿论文[4]、网络首发撤稿论文[5]、论文工厂撤稿论文[6]等不同类型撤稿论文,进一步探究了撤稿后论文仍然被引用的原因[7]和撤稿论文施引文献的引用态度[8],并分析了撤稿论文产生的误导后续研究[9]、损害科学声誉[10]、浪费学术资源[11]、传播虚假信息[12]等多重不良影响。一些研究逐渐将撤稿论文的研究视角聚焦到期刊层面,分析了医学期刊的撤稿原因及行为[13],研究了高影响因子期刊的撤稿政策[14],比较了不同影响因子及不同类别期刊撤稿的差异性特征[15];聚焦Science期刊撤稿论文的文献计量特征[16],进一步剖析了Science、Nature和Cell期刊撤稿论文引用异常增加的原因[17]。上述研究从多角度探究了撤稿论文现象,分析了撤稿论文的基本特征、撤稿原因和后续影响,深化了撤稿论文研究,为撤稿论文的管理提供了理论依据。但是,已有研究大多从撤稿论文的整体特征出发,分析某一学科领域或某一国家/地区的撤稿论文,较少对高影响力国际科技期刊撤稿论文的基本特征和撤稿原因进行分析。高影响力国际期刊受众范围广、被引频次高,在本学科乃至邻近学科均具有较高的影响力。分析高影响力国际期刊撤稿论文有利于深化撤稿论文研究,深入认识撤稿现象。因此,在参考前人研究的基础上,本文选择高影响力国际期刊撤稿论文作为研究对象,聚焦于以下两个研究问题:其一,高影响力国际期刊撤稿论文基本特征如何,与撤稿论文整体相比有无显著差异?其二,高影响力国际期刊撤稿论文因何被撤稿?基于此,通过科学计量方法分析高影响力国际期刊撤稿论文的基本特征和撤稿原因,在回答上述研究问题的基础上,总结高影响力国际期刊撤稿论文所反映的规律性问题,并提出针对性的管理建议,希望为撤稿论文的管理和科研诚信体系的建设提供参考依据。

1 研究设计

1.1 样本选择

选择Cell、Nature、Science(以下简称“CNS”)作为国际高影响力期刊代表,原因如下:首先,CNS作为国际上公认享有最高学术声誉的期刊,历来是众多前沿科技成果发表的必争之地。CNS上发表的论文不仅具有重大的科学意义,还具有较高的学术水平[18]。其次,最近几年CNS撤稿事件时有发生,已经引起了学界的广泛讨论,CNS作为国际顶级科技期刊,具有严格的审稿流程和规范的出版伦理要求,分析其撤稿论文可以进一步明确高影响力撤稿论文的基本特征,深化撤稿论文相关研究,为撤稿论文的管理提供借鉴。最后,和普通期刊撤稿论文相比,CNS撤稿论文具有重要的影响力,无论是在撤稿前还是在撤稿后都具有较高的被引频次[14],因此也更具有研究价值。

1.2 研究思路

首先,收集CNS撤稿论文的题录信息、撤稿论文原文和撤稿声明原文;其次,对撤稿论文的基本学术特征展开全面分析,包括时序变化、撤稿时滞、学科分布、撤稿原因、撤稿主体、撤稿前后被引频次等;然后,在特征分析的基础上总结CNS撤稿论文背后体现的科研诚信和科技伦理问题;最后,展开相关讨论,为撤稿论文管理和科研诚信体系建设提出政策建议。

1.3 数据收集

CNS 撤稿论文题录信息来源于Retraction Watch(RW)数据库和Web of Science(WoS)数据库,虽然二者都收录了CNS 撤稿论文的题录信息,但是比较后发现RW 数据库收录的撤稿论文更加全面,记录的信息也更加完备,包括撤稿论文的标题、所有作者姓名、机构、撤稿原因、撤稿时间、DOI、出版商等,因此本文选择RW 数据库作为主要数据来源,再通过WoS 数据库补充被引频次等信息。具体检索策略为:在RW 数据库“Journal”一栏中分别输入“Cell”“Nature”和“Science”,共返回353 条结果,其中Cell56 条,Nature145 条,Science152 条(检索时间为2022 年10 月6 日)。这353 条结果中包括撤稿论文原文(Retracted Article)、撤稿声明(Retraction)和撤稿前编辑部发布的关切声明(Concern)等类型的信息,由于部分结果指向同一篇撤稿论文,去重后还剩232条记录,其中Cell42条,Nature91条,Science99条。在期刊官网中逐一核对后,将这232 条撤稿论文题录信息输入到Excel 中进行统计分析。撤稿声明原文来源于ScienceDirect、Science和Nature,依据RW 数据库中提供的DOI 在上述数据库和期刊官网中依次检索,并在Sci-Hub 数据库中补充检索,经多轮查找后仍有4 篇撤稿声明原文无法找到,故最终获得的撤稿声明原文为228 篇。

2 结果分析

2.1 年度分布与撤稿时滞

CNS期刊中最早的撤稿论文是1963 年9 月6 日发表在Science上的“Unmineralized Fossil Bacteria”一文,撤销于1968 年8 月26 日。图1 统计了CNS撤稿数量与发表数量,可以清晰地看出:(1)1968 年至今,CNS年均发表论文数量变化较小,但撤稿数量变化幅度波动较大。(2)根据撤稿数量时序变化,可以明显划分为1968—2002年和2003年至今两个阶段。在第一阶段(1968—2002年),撤稿论文数量较少,撤稿事件零星出现;在第二阶段,撤稿论文数量波动上涨,相邻年份变化幅度较大,每年的撤稿论文数量都不少于4 篇,在2003 年达到了峰值15 篇,在2014 年和2020 年也达到了14 篇。有学者指出,全球论文数量的增长是撤稿论文数量增加的重要原因之一[19],然而本文综合分析发现,CNS 撤稿论文数量并不随着发表论文数量的变化而增减,撤稿论文的数量和比例均呈现出整体增长趋势。通过比对撤稿论文的出版日期和撤稿日期,本文进一步分析了CNS 撤稿论文的撤稿时滞,发现有75 篇论文的撤稿时滞少于500 天,66 篇论文的撤稿时滞为500~1000 天,91 篇论文的撤稿时滞超过了1000 天,平均撤稿时滞约为1401 天。可以看出,大部分CNS 撤稿论文的错误或不端行为能够在3 年内被发现或识别,但也有少数论文的撤稿时滞在10 年以上。

图1 CNS撤稿论文时序变化

2.2 专业领域分布

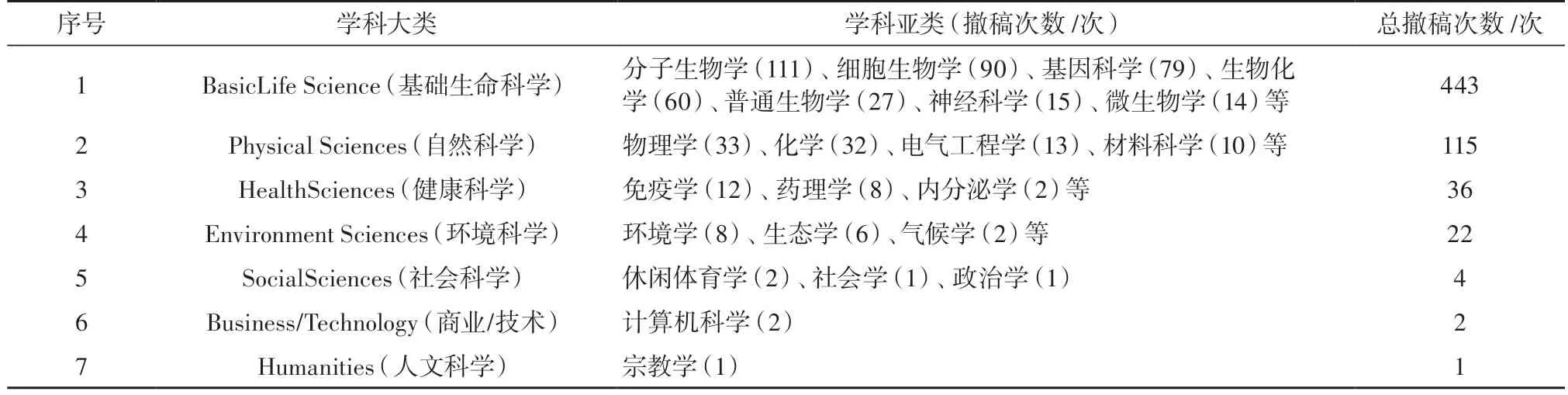

RW 数据库将学科划分为商业/技术、环境科学、健康科学、自然科学、基础生命科学、社会科学和人文科学7 个大类,并进一步标记了详细的学科亚类。根据RW数据库提供的学科分类,本研究统计了CNS撤稿论文的学科分布(有的撤稿论文涉及多个学科领域,此处进行了重复计算),结果见表1。从学科大类角度来看,撤稿次数最多的学科是基础生命科学,高达443 次,约占总数的71.11%,其次是自然科学(115 次),约占总数18.46%。健康科学(36 次)和环境科学(22次)数量较少,社会科学、商业/技术和人文科学仅分别有4次、2次和1次。从学科亚类角度来看:分子生物学的撤稿次数最多,共111次,约占总数的17.82%;其次是细胞生物学(90次)和基因科学(79次),分别占14.45%和12.68%。可以看出,生物学、物理学、化学学科的撤稿数量较多,这与CNS期刊的收录范围和关注重点有关,同时还有少量社会学、宗教学等人文社科领域论文被撤销。

表1 CNS撤稿论文学科分布

2.3 国别分布

统计通信作者的国别,发现232 篇CNS 撤稿论文的通信作者来自33 个国家,排序前10 的国家依次是美国(156 篇)、英国(38 篇)、德国(35 篇)、日本(21篇)、法国(13篇)、瑞士(13篇)、荷兰(10篇)、中国(10 篇)、加拿大(8 篇)和瑞典(6 篇)(注:由于有的撤稿论文拥有多个通信作者,故此处总和超过232)。对比上述国家在CNS 期刊中的发表论文数量和撤稿论文数量(图2)两个指标后发现:无论是发表论文数量还是撤稿论文数量,美国均最多,超过其后9 个国家数量之和,且撤稿论文占比略高于发表论文占比;其次为英国,发表论文占比和撤稿论文占比大致持平。德国、日本的发表论文占比远远低于撤稿论文占比,具体数据为:德国的发表论文占比为4.14%,撤稿论文占比为9.92%;日本的发表论文占比为2.29%,撤稿论文占比为5.95%。德国和日本的撤稿论文占比是发表论文占比的2倍多,换言之,他们的发表论文数量相对较少,但撤稿论文数量相对较多,有类似情况的国家还有瑞士、荷兰和中国。一般来说,如果一个国家的撤稿论文数量较多,那么很有可能是因为该国发表论文的基数较大,即发表论文占比和撤稿论文占比在一定程度上成正比[20]。但是本研究的数据分析结果表明,CNS撤稿论文的国别分布并不完全遵循这一规律。

2.4 撤稿原因

对撤稿原因的划分较为复杂。虽然RW数据库标注了每篇撤稿论文的撤稿原因,但是有研究指出,其标注的原因并不完全准确可靠,由于面面俱到而忽视甚至模糊了撤稿原因的性质[21],因此本文并未直接采用RW数据库给出的撤稿原因,而是在阅读228篇撤稿声明全文的基础上,结合国家新闻出版署发布实施的《学术出版规范期刊学术不端行为界定》,并参考吴任力等[22]和靳彤[23]划分的撤稿原因分类体系,构建了CNS撤稿论文的撤稿原因分类体系(表2)。该体系包含科研不端、诚实性错误、科研伦理和其他4个一级类目和16个二级类目,判断依据[24]为:(1)科研不端——撤稿声明中明确提及论文涉嫌伪造或剽窃等不端行为;(2)诚实性错误——撤稿声明中明确提及因样本污染、研究设计缺陷、计算错误等产生的非主观错误,且论文发表后作者发现错误主动申请撤稿;(3)科研伦理——撤稿声明中明确提及未取得伦理审批、违反知情同意等违背科研伦理的行为;(4)其他——撤稿声明未给出明确撤稿原因,或无法找到撤稿声明。

数据显示,“诚实性错误”撤稿论文数量最多,共146 篇,占总数的62.93%,具体原因包括结论不可靠(46 篇)、数据分析错误(37 篇)、结果不可重复(36 篇)和数据/图像不可靠(10 篇)等。结合撤稿声明原文来看,结论不可靠包含两种类型:其一是发表年份较早的论文,在技术进步、实验样本扩展后得出新的研究结论,从而导致原有结论不可靠;其二是发表时间较短的论文,作者在后期重复实验中发现存在数据分析错误、研究设计缺陷等情况,导致部分研究结论不可靠,虽然其余结论可靠,且论文不涉及科研不端问题,但作者出于科学严谨性考虑还是决定申请撤稿。“科研不端”撤稿论文数量次之,共77篇,占总数的33.19%。其中“伪造数据/图像”是数量最多的撤稿原因,共75篇。在其他期刊或学科的撤稿论文中,剽窃一直是居高不下的撤稿原因[25-27],但在CNS撤稿论文中仅有1篇因为剽窃被撤稿。“科研伦理”和“其他”类型的撤稿论文数量较少,分别有3篇和9篇。总的来说,与撤稿原因密切相关的还是数据(Data)和图像(Image)问题。值得一提的是,“诚实性错误”撤稿论文数量约为“科研不端”撤稿论文数量的2 倍,有研究指出大部分论文被撤稿的原因是科研不端[28],这一对比结果值得深思。

2.5 发现机制与撤稿发起者

撤稿声明中记录了论文的不端行为/诚实性错误如何被发现、撤稿发起者、读者质疑、官方的调查处理结果、作者回应等重要信息,其中前两者最为详细,因此本文提取这两部分关键信息,绘制成图3和图4。数据显示,最主要的发现途径是“作者自己发现”,共有76篇,约占33%。结合撤稿声明来看,有的论文是在发表后很短的时间内,作者团队无法重复实验结果而主动申请撤稿,有的是在发表若干年后,利用新的技术或方法证明论文中存在错误,作者主动申请撤稿。“第三方质疑/举报”是另一重要发现途径,共有58篇论文因第三方举报而启动调查程序,在确认造假后被撤稿,约占总数的25%。从撤稿声明内容来看,第三方质疑/举报的情形包括:其他团队无法重复研究结果从而质疑、其他团队通过实验证伪论文结论从而质疑、其他团队质疑论文数据和计算错误、读者直接举报论文造假等。有39篇论文由官方调查后确认存在科研不端或诚实性错误行为,约占总数的17%,调查主体主要包括编辑部、编辑部聘请的同行专家、作者单位、国家科研诚信管理部门等。另外还有11篇论文的合著者举报第一作者造假,2篇论文作者自行承认造假。在“撤稿发起者”方面,作者是最主要的发起者,共有196篇论文由作者申请撤稿,占比高达86%,其中既包含作者发现诚实性错误后的主动撤稿(151篇),也包含作者在被举报并经调查确认造假后的被迫撤稿(45篇)。有25篇论文由期刊发起撤稿,约占10%,这些论文全部为科研不端撤稿论文。另外有3 篇论文由合著者举报第一作者科研不端后发起撤稿,1 篇论文由作者所在高校确认存在科研不端行为后发起撤稿。

图3 CNS撤稿论文的发现途径

图4 CNS撤稿论文的撤稿发起者分布

2.6 被引频次

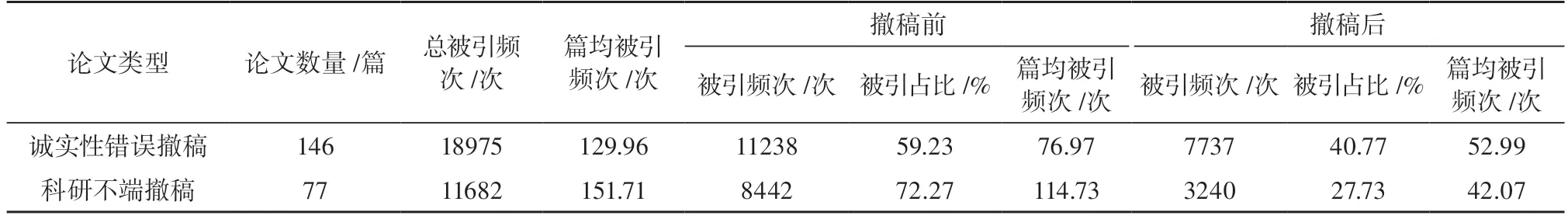

通过WoS数据库获取撤稿论文的被引频次,并通过撤稿声明发布日期分别统计撤稿前后的被引频次,结果见图5。数据显示,232篇撤稿论文的总被引频次为31705次,篇均被引频次为136.7次,其中撤稿前被引用了19680次,撤稿后被引用了10977次。撤稿并不能终止论文继续被引用,相反,CNS论文在撤稿后仍然获得大量引用,撤稿后被引频次约占总被引频次的1/3,甚至少数论文的引用全部是在撤稿后产生的。本文进一步统计了诚实性错误撤稿和科研不端撤稿的被引频次(科研伦理撤稿和其他撤稿数量较少,故未统计),见表3。从绝对数量来看,在撤稿前诚实性错误撤稿的被引频次约为科研不端撤稿的1.3倍,撤稿后则扩大为2.4倍,这可能和前者的数量占比较高有关;从相对数量来看,诚实性错误撤稿和科研不端撤稿的篇均被引频次相当,在撤稿前诚实性错误撤稿的篇均被引频次(76.97次)低于科研不端撤稿(114.73次),在撤稿后诚实性错误撤稿的篇均被引频次(52.99次)则高于科研不端撤稿(42.07次)。总的来说,在撤稿后诚实性错误撤稿论文的总被引频次和篇均被引频次都超过了科研不端撤稿论文。

表3 诚实性错误撤稿与科研不端撤稿的被引频次对比

图5 CNS撤稿论文的被引频次分布

3 主要研究结论

3.1 撤稿论文基本特征方面

(1)21世纪以来,CNS撤稿论文数量波动增长。20 世纪90 年代之前CNS 撤稿论文数量较少,撤稿事件零星出现;2002 年后撤稿论文数量波动增加,个别年份的撤稿数量增至15 篇。将撤稿论文数量与发表论文数量对比分析后发现,撤稿论文数量并不随着发表论文数量的变化而改变,在一定程度上反映了全球范围内科研不端的治理实践。1992 年美国科研诚信办公室成立,标志着政府对科研不端事件的介入,此后欧美国家陆续出台了一系列科研诚信法律法规,逐步加强了对科研不端行为的治理,CNS 论文中的造假行为逐渐被举报并查处,撤稿论文数量也在逐年攀升。随着全球各国对科研诚信的高度重视和科研不端的严厉查处,CNS 撤稿论文数量在未来一段时间内仍处于一个高位的平台期。

(2)基础生命科学领域撤稿论文数量最多,绝大多数撤稿论文的通信地址为美国、英国和德国等欧美科技强国。89.57%的撤稿论文分布在基础生命科学和自然学科领域,具体集中在分子生物学、细胞生物学、基因科学、物理学等专业。虽然CNS 均为自然科学领域期刊,但Nature和Science偶尔也会刊登人文社科领域的研究成果,撤稿论文中就有5 篇来自社会学和宗教学等专业。一半以上的撤稿论文来源于美国、英国和德国等欧美科技强国:一方面,这些国家的发表论文数量较多;另一方面,不同国家的发表论文数量和撤稿论文数量占比呈现出不同的特征。

(3)CNS论文在撤稿后仍获得大量引用,且诚实性错误撤稿的被引频次高于科研不端撤稿。无论是从总被引频次还是从篇均被引频次来看,CNS撤稿论文的被引频次较高,影响力较大,获得了较高的关注,并且在撤稿后仍获得大量引用,约1/3的引用是在撤稿后产生的。和正常发表的论文相比,撤稿论文由于媒体和舆情的介入,其引发的争论常常在业界广为人知,其涉及的话题也更容易进入同行的视野,从而产生被引。此外,诚实性错误撤稿的被引频次远远超过科研不端撤稿,有研究指出,诚实性错误撤稿论文只存在局部问题,其研究设计、方法、内容或结果仍然具有一定的学术价值,因而获得了更高的被引频次[17]。

(4)举报是科研不端撤稿论文被发现造假的最主要途径。第三方举报与合著者举报是科研不端撤稿论文造假行为败露的重要途径。CNS期刊上发表的大多是前沿尖端、具有重大研究突破的高水平论文,外行通常很难发现这些论文中存在的科研不端行为,即使是同行有时也囿于客观实验条件或对权威期刊的“迷信”而未能识别论文中的造假行为。科学内部机制固有缺陷和科学家的非理性因素共同导致了造假行为败露艰难[29]。

3.2 撤稿原因方面

(1)因数据和图像问题被撤销的论文数量最多,结果不可重复问题较为严重。相关研究指出,数据和图像不可靠已经成为国际期刊最主要的撤稿原因[30],本文对CNS 期刊撤稿原因的分析结果也表明,最主要的撤稿原因是数据和图像问题,既包括伪造数据/图像的科研不端行为,又包括数据分析错误、数据/图像不可靠等非主观的诚实性错误,由数据和图像问题导致的结果不可重复现象逐年增加。

(2)诚实性错误撤稿论文数量远远超过科研不端撤稿论文数量。CNS撤稿论文中,诚实性错误撤稿约占2/3,科研不端撤稿约占1/3,说明大部分撤稿论文都不是因为科研不端被撤稿的,绝大多数作者在发现论文中的错误后主动申请撤稿。在其他学科或期刊的撤稿论文中,科研不端是最主要的撤稿原因,并且大部分被期刊强制撤稿而非作者主动撤稿。在撤稿原因性质和撤稿主体上CNS撤稿论文与其他撤稿论文存在明显区别。

4 讨论与启示

4.1 撤稿论文数量增加的原因是多方面的,正确认识期刊的撤稿现象

CNS撤稿论文在20世纪90年代以后呈现波动增长的趋势,RW数据库中收录的撤稿论文整体数量在进入21世纪后急剧增加,其原因是多种多样的,全球论文出版数量的增加、各国对科研不端治理的逐渐重视、论文检测工具的研发与应用、PubPeer等学术打假平台的出现以及绩效考核压力下科研人员的行为失范等都是撤稿论文数量增加的影响因素[31]。撤稿论文的出现是多方作用的结果,而非单一变量导致的。另外,我们应当正确认识期刊的撤稿现象。撤稿的原因并不都是科研不端,在CNS撤稿论文中大部分论文是因为诚实性错误由作者主动申请撤稿的。即便是科研不端撤稿,也是期刊和学术共同体自我净化的手段。应当说,撤稿这一行为是科研诚信形势逐渐变好的信号,是一种值得称赞的自我纠正,不应当被污名化[32]。

4.2 关注“可重复性危机”给科研不端治理和学术出版带来的挑战

“可重复性危机”最早起源于心理学领域,2011年著名心理学家Daryl J.Bem 发现了超感知现象,然而大量学者并不能重复其实验结果[33]。2015年,Open Science Collaboration 组织了100 多位科学家参与“可重复性项目”,仅有约36%的实验结果可以重复,由此可重复性危机在心理学领域被广泛应用,并逐渐波及其他领域[34]。本文对CNS 论文撤稿原因的分析结果也表明,由数据和图像造成的结果不可重复已经成为最主要的撤稿原因之一。不仅仅是科研不端撤稿论文,诚实性错误撤稿论文中同样面临着“可重复性危机”的威胁,这给科研不端的治理和开放科学背景下的学术出版带来了巨大挑战。对于科研不端的查处而言,很难通过实验结果能否重复来判定作者是否存在主观上的造假意愿;对于学术出版而言,同行评审大多对论文的研究设计、数据处理、结果分析等进行把控,很少有评审专家在完全重复实验结果后再对论文进行评定,因此即使作者不存在主观上的造假行为,论文在出版后仍有可能出现结果不可重复的情况。因此,期刊编辑、出版商、科技管理部门等相关方应通力合作,共同关注并深思“可重复性危机”的解决方案。

4.3 深入探究诚实性错误撤稿的真实动因,加强科研不端撤稿论文的独立分析

诚实性错误撤稿的具体情形包括实验样本受污染、实验操作失误、结论推导错误、结果不可重复等,虽然撤稿声明中明确说明了作者主动申请撤稿,但是否存在论文已经受到质疑,作者迫于压力不得不申请撤稿的情况?又或者作者凭借通过造假手段发表的论文已经获得了职称、评奖等方面的不当利益,为了避免“东窗事发”而主动申请撤稿?尤其是“结果不可重复”类型的撤稿论文,主观上的错误是否越来越难以判定?本文建议应当深入探究诚实性错误撤稿的真实动因,特别是频繁的、主动的、异常的撤稿[35],要求作者作出详细的情况说明,期刊或作者所在单位等应当进一步核实相关情况,以宽容失败的态度对待的确因诚实性错误造成的撤稿,以零容忍的态度对待伪装为诚实性错误撤稿的科研不端撤稿。此外,本文在梳理撤稿原因时虽然单独统计了诚实性错误撤稿和科研不端撤稿的数量,但是在统计其他文献计量特征方面并未将这二者区分开。本研究认为论文撤稿的原因是多种多样的,科研不端撤稿与其他原因撤稿尤其是诚实性错误撤稿存在本质上的区别,在撤稿论文研究中应当排除诚实性错误撤稿的干扰,加强对科研不端撤稿的独立分析,从而揭示科研不端撤稿的真实情况,便于科研不端行为的针对性治理。

4.4 撤稿声明并不能完全反映论文撤稿的真实原因

虽然国际出版伦理委员会在2009 年出台的《撤稿指南》中对撤稿声明的撰写提供了详细的范本,但近10 年发布的撤稿声明仍然出现格式不统一、内容不规范的情况,许多撤稿声明内容十分模糊,对撤稿原因、调查过程、作者回应等关键信息语焉不详,期刊编辑部对撤稿论文表现出模棱两可的态度,甚至存在同情论文作者的倾向。通读228 篇撤稿声明全文后发现,撤稿声明并不能完全反映论文撤稿的真实原因,很多撤稿声明用词委婉、谨慎甚至保守,这可能是出于学术严谨性的考虑,但无形中丢失了诸多关键信息,给撤稿论文研究的数据获取带来了一定困难。同时,早期大部分撤稿声明是作者自己撰写的,很有可能存在自我美化的情况,论文撤稿的真实原因也就不得而知了[36]。因此本研究认为,后续针对撤稿论文的研究不能仅仅关注撤稿声明,还应当结合PubPeer、RW 数据库等学术打假平台的质疑信息进行综合研判、关联分析,梳理撤稿论文的真实撤稿原因和事件发展原貌。

4.5 探究撤稿论文的引用价值和引用规范

本研究发现CNS 论文在撤稿后仍然持续被引用,在WoS数据库和期刊官网检索后发现,至少有4篇论文并未标注“Retracted”字样,且在撤稿论文原文中也没有链接撤稿声明,因此其他学者在引用撤稿论文时可能不知道论文已经被撤稿。虽然论文被撤稿,其研究的学术问题可能仍然具有参考价值,或对后人研究有所启发,因而继续被引用[7]。与科研不端撤稿论文相比,诚实性错误撤稿论文获得了更高的被引频次。这可能是因为虽然撤稿会降低论文的被引频次,给作者带来一定的“引用惩罚”,但是当作者主动报告并承认论文中的错误时,这种惩罚就消失了[37]。撤稿论文继续被引用已经成为期刊出版界面临的现实问题,无论是出于何种原因,撤稿论文的引用都应当引起重视。期刊编辑部、出版商、作者等应共同深入讨论撤稿论文的引用规范,从理论和实际上进一步梳理科研不端撤稿论文、诚实性错误撤稿论文、科研伦理撤稿论文和其他类型撤稿论文的不同引用价值,明确撤稿论文是否可以继续被引用、在何种程度上被引用、应当如何引用等科研伦理治理新问题[38]。本研究的观点是,撤稿论文可以被引用,但是作者必须说明引用的原因,并标注该论文已经被撤稿。

4.6 将全文本引文分析引入撤稿论文的研究与管理中

CNS 论文在撤稿后仍被引用的原因是多方面的,与CNS的高影响力、论文主题的研究热度等均有关联。在简单分析CNS 撤稿论文被引频次的基础上,应该进一步判断其施引文献的引用情感、引用强度、引用位置等,将全文本引文分析引入撤稿论文的研究和管理中。撤稿论文施引文献的引用情感就是一个值得深入挖掘的内容,引用情感体现了施引文献对撤稿论文的认可程度:一方面,期刊要关注对科研不端撤稿论文表现出极端正面情感的施引文献,如果一篇论文因为科研不端被撤稿,施引文献对撤稿论文表现出认可、赞同的引用情感,甚至声称其重复了撤稿论文的实验结果,那么有理由怀疑施引文献也存在科研不端的嫌疑,尤其是造假论文作者本人及其课题组成员对造假论文正面引用的文献,更应是打击学术造假的重点关注对象[39];另一方面,还应关注表现出否定引用情感的施引文献,有研究表明,某篇论文在撤稿前受到的质疑声音越大,则其出现科研不端的概率就越大[8]。这些否定引用情感的施引文献是打击连环造假的重要依据。

4.7 降低长撤稿时滞论文产生的负面影响

CNS论文的平均撤稿时滞约为3.8年(1401天),这与国际期刊的平均撤稿时滞3.6 年大致持平[40],但是也有少数论文的撤稿时滞在10年以上,说明发现论文中的造假或错误行为是一个漫长的过程。虽然高影响力期刊具有较强的自我净化能力,但是高影响力期刊中的长撤稿时滞论文具有更大的负面影响[41],期刊编辑部、作者、索引数据库等应多方合力,尽可能降低长撤稿时滞论文产生的负面影响。在期刊方面,有研究指出期刊披露的撤稿信息越多,学术净化效果越好[40],因此期刊应制定、遵循严格规范的撤稿政策,并在撤稿声明中公布详细的撤稿原因、调查过程和处理结果。在作者方面,应核查参考文献的发表状态,避免转引、错引等不规范行为;同时,如果确定引用撤稿论文,必须说明引用的理由,并在参考文献中标注该论文已经被撤稿。在索引数据库方面,应及时在已经撤稿的论文中标注“Retracted”等字样,并链接对应的撤稿声明,尤其是高被引撤稿论文,更应当加强对其撤稿状态的标注和提醒。总之,通过相关各方的共同努力,有效降低长撤稿时滞论文在撤稿后产生的不良影响,提升学术净化效果。

5 结束语

以CNS撤稿论文为例,分析了高影响力国际期刊撤稿论文的时序变化、撤稿时滞、学科分布、撤稿主体、撤稿前后被引频次等基本特征,相关研究结论可为撤稿论文的管理和科研诚信体系的建设提供抓手。同时,所构建的撤稿原因分类体系在一定程度上也可以为后续研究提供参考。本研究还存在以下不足:一是仅选取了CNS 3 种期刊中的232 篇撤稿论文作为样本,期刊数量和撤稿论文数量均较少;二是在分析撤稿论文基本特征时并未对科研不端撤稿论文进行独立分析。建议未来研究可以选取不同学科领域内高影响力期刊来扩大研究样本,并加强对科研不端撤稿论文的独立分析,以得出更有针对性的研究结论和管理措施。