提升教师跨学科理解力的教研行动

李莹莹 上海市黄浦区教育学院

近年来,国家相继出台相关文件,强调了跨学科学习的重要性。国务院办公厅印发的《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》在“深化课堂教学改革”中提出了“注重加强课题研究、项目设计、研究性学习等跨学科综合性教学”。《中小学综合实践活动课程指导纲要》明确提出“综合实践活动课程是培养学生综合素质的跨学科实践性课程”。核心素养培养时代,“跨学科学习”已经成为我国教育改革的关键词。跨学科学习要求学生对两个或两个以上学科的概念、理论、方法和工具进行整合,以便加深对复杂主题的理解。而要开展跨学科学习活动的设计与实施,教师需要对跨学科学习有一定的理解,因此,提升教师跨学科理解力势在必行。

一、把握课程教学改革导向,提升自身研究力

面对核心素养导向的新课程、新教学、新要求,我们需要思考:

·跨学科学习的本质是什么?

·如何设计跨学科课程以落实“双新”的要求?

·如何给教师提供必要的支持和指导来落实跨学科学习活动?

这些问题对笔者及其教研团队提出了严峻挑战。教研员首先要牢牢把握我国教育教学改革动向,通过大量学习提升自身研究力,这样有助于提升教师跨学科理解力。在自身学习与研究中,笔者认同高质量的跨学科学习活动重在汇聚学生多方面的能力,使他们能够解决问题、创造作品或提出超越单一学科观点的问题。笔者认为提高教师跨学科课程设计质量是推进高质量跨学科学习亟待解决的问题。同时,在与教师的交流中,笔者发现教师们最大的问题就是不会设计跨学科课程。因此,需从教师们的真实问题出发,追求深度教研以提升教师对跨学科的深入理解力。

二、追求深度教研,提升教师指导力

(一)聚焦真实问题,提升教师跨学科理论素养

深度教研一般经历“真实问题—理论学习—实践生成—反复迭代”的过程。笔者首先聚焦教师跨学科课程设计能力不足这一真实问题,以跨学科课程设计为主题展开系列理论学习。

1.明确最佳课程设计标准

我们围绕“最有趣、最有效的课程/活动的特征”进行了“头脑风暴”,基于教师的认识,笔者提供了“最佳课程设计标准”(见表1)供教师参考对照,这些标准就像指南针一样,时刻指引着我们的跨学科课程设计方向。

表1

2.确定跨学科课程设计模板

要设计短则六七课时、长则十几课时甚至几十课时的课程,一份有效的课程设计模板必不可少,尤其是对于没有任何教材可参考的校本课程设计者来说,一切课程目标、内容与评价都需要自己架构与拟定。在研究与对比中,笔者认为UbD(Understanding by Design,理解设计)课程设计框架对跨学科课程设计具有适切性。UbD认为,教师的教育宗旨是让学习者了解可迁移的概念和过程,并提供机会将所理解的内容应用于真实情境,这样学习者才能取得长期成就。UbD 重视概念理解,而跨学科教学也是一种大概念教学,因此笔者主要采用UbD 的设计三阶段“明确预期学习结果、确定恰当评估办法、设计学习体验和教学”来进行跨学科课程的设计。在明确采用UbD 设计框架为跨学科课程设计模板后,笔者对模板的每一个板块进行解析,指导教师理解模块标准以及撰写要求。

3.理解跨学科设计的原则

跨学科课程设计需要遵循两条原则:整合和探究。跨学科课程不是一蹴而就的,而是经历了从多学科到跨学科,再到超学科的发展阶段。其中,多学科的融合课程,我们通常把它比喻成拼盘,各学科共同组成一门课程或一个单元,它们之间是隔离的,没有对话、没有深度连接。当学科之间开始统整才意味着多个学科之间的合作进入跨学科学习阶段。至于跨学科课程设计的第二个探究原则,则是指教师需要设计充满探究性的任务来激发学生完成复杂艰辛、充满挑战性的任务,在此过程中培养学生的创新思维与解决问题的能力。在教研过程中,笔者提供丰富的优秀案例资源供教师参考与钻研,在探讨、分析案例的过程中促进教师对跨学科课程两条设计原则的理解。

这一系列的主题教研活动较为有效地解决了教师们的实际问题,在反复磨砺思维的过程中一定程度上促进了教师们对跨学科的理解。我们达成共识:素养导向的跨学科课程设计除了重视知识、技能目标外,更应重视理解与迁移目标,要以真实性问题的解决来培养学生的创新精神与解决问题的能力。

(二)通过任务驱动,提升教师跨学科设计实践能力

纸上谈兵、坐而论道不是我们的最终目标。为了进一步提升教师的跨学科理解力,笔者以任务驱动的方式来助推教师的参与,避免部分教师成为教研活动的边缘者、局外人。笔者对教研团队提出了一个任务:设计或优化一门跨学科课程,并依据跨学科课程设计模板进行填写。

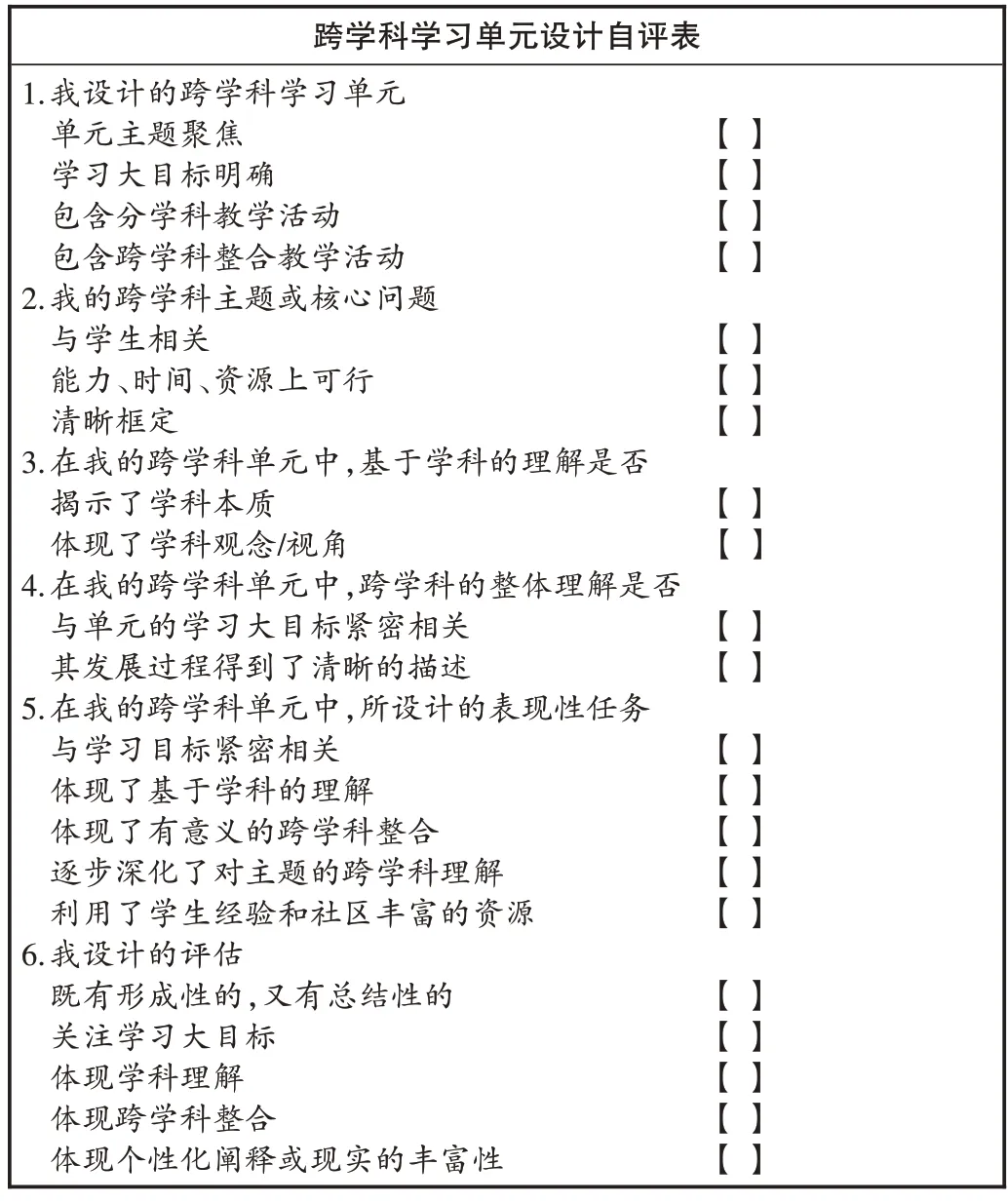

当一份份课程设计被提交上来的时候,笔者对教师的跨学科理解力有了一定判断。笔者提供了一份“跨学科学习单元设计自评表”(见表2),让教师们对标评价内容进行自评与互评,在此过程中进一步深化教师跨学科理解力。

表2

(三)通过案例研修,反复砥砺教师跨学科理解力

跨学科课程设计从提出跨学科大概念到设计终期任务,再到设计子任务,每一个过程都不容易完成。我们在反复打磨案例的过程中,砥砺教师跨学科理解力,以实现教师专业能力的迭代。

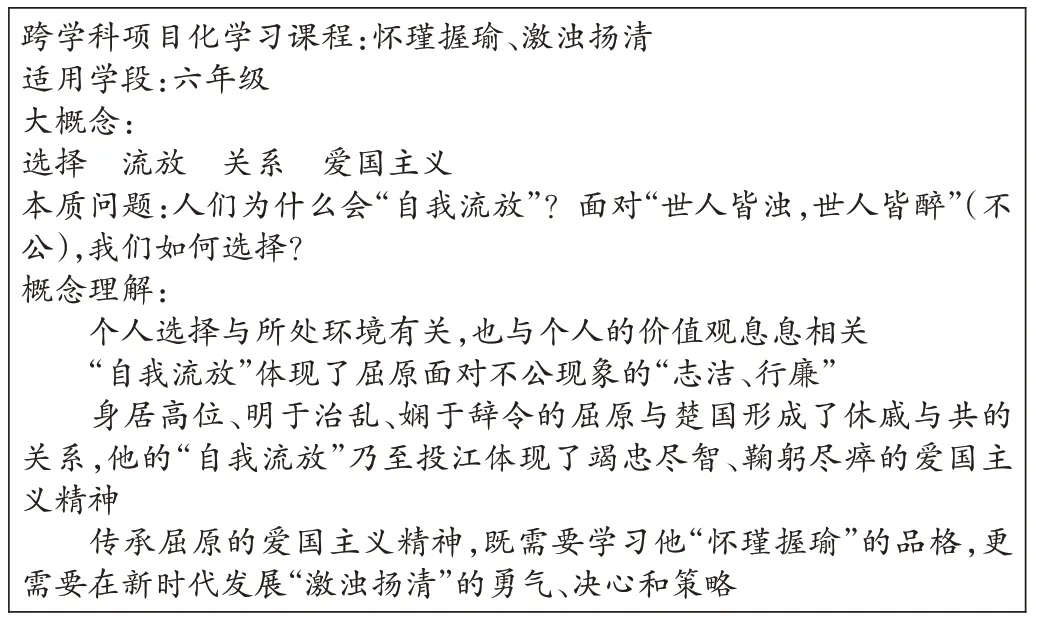

向明初中的英语老师俞老师曾设计了一门跨学科课程。课程设计起源于学生在英语课文的学习中产生的一个疑问:“屈原为什么一定要选择投水而亡的命运?他可以不选择死亡吗?”学生的疑问非常真实,因为在道德与法治课上老师告诉他们要珍爱生命,而屈原却主动选择死亡,于是学生的认知开始产生冲突。的确,这个年龄段的孩子正处在从青春初期向青少年中期过渡的年龄段:这是个人、社交、身体和智力发展的关键时期,也是一个不安和困惑的时期。俞老师想帮助学生理解屈原的选择,并希望学生能用创作并表演一幕英语课本剧这一表现性任务来评估学生对这一问题的理解程度。她设计了一个长达10 课时的跨学科课程。在她的设计中,笔者提炼出了以下跨学科大概念(见表3)。

表3

这些跨学科大概念缺乏一定的本质性、聚合性和迁移性。其实,随着教研的深入,笔者发现对跨学科课程设计来说,明确理解目标与提炼跨学科大概念是跨学科课程设计的重中之重,这也是大多数教师面临的难点问题。借此案例研修机会,笔者建议教师一起思考上位目标,即我们希望学生能获得什么理解,理解之后如何指导他的生活,达到什么迁移效果?进一步优化跨学科大概念。

在教研的思维碰撞中,我们决定把“选择、关系、流放”作为贯通性大概念提取出来。因为我们希望学生在该课程学习后,能理解屈原流放乃至投水是他个人的选择,而个人选择既与当时所处环境有关(比如遭到他人诋毁、遭到君王驱逐、楚国日益没落等),也与个人价值观息息相关(比如他写的诗句体现出的不愿苟活、不妥协,对楚国有着矢志不渝的爱等)。我们还希望学生在理解了“个人选择与所处环境有关,也与个人的价值观息息相关”这一观点后,能够进一步理解“‘自我流放’体现了屈原的‘志洁、行廉’‘投江意味着与楚国共存亡’”的观念,从而将屈原的投河行为与爱国主义精神建立深刻联系。结合中华传统节日端午节、1953 年世界和平理事会将屈原列为当年纪念的四位世界文化名人之一,我们希望学生理解屈原这种超出国界的爱国主义精神所具有的价值,并且在新的时代产生了新的含义:自我流放体现了深沉的爱国感情,但激浊扬清还需要勇气、决心和策略。这几个概念的迁移性也很强,有助于学生在面对生活中的不平之事时,既能“不平则鸣”,也能进行系统性思考,理解个人与社会之间相互依存、休戚与共的关系。

确定了大概念与理解目标后,结合本质性问题“开放式的、发人深省的、支持质疑与讨论”的特征,我们提出了“人们为什么会‘自我流放’?面对‘世人皆浊,世人皆醉’(不公),我们如何选择?”这一本质问题以激发学生的深度思考以及促进对大概念的反思。(如图1所示)

图1

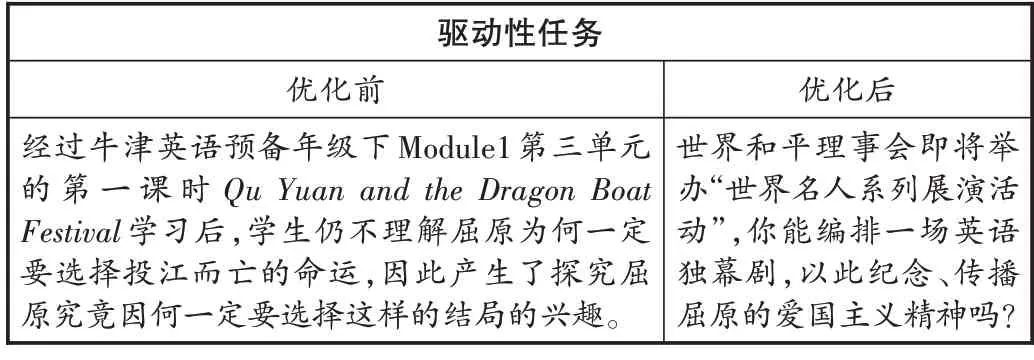

同时,我们发现驱动性问题缺少一定的挑战性与趣味性,于是进行了优化调整,调整后的驱动性问题有具体的情境,任务也更加明确。(见表4)

表4

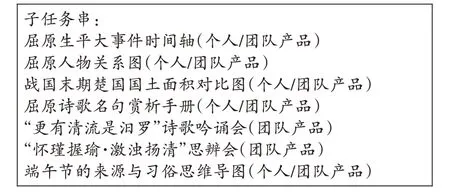

在设计完此评估方式后,我们进一步优化活动任务,设计层层递进的子任务串(如图2所示)。我们引导学生整合历史、英语、语文、艺术学科知识,完成制作屈原生平大事件时间轴、绘制屈原人物关系图、绘制战国末期楚国国土面积对比图任务,从而了解楚国的兴衰、理解屈原思想发展的重要阶段;在制作屈原诗歌名句赏析手册、诗歌朗读会中加强中英文语言表达与鉴赏能力,促进学生对屈原人格品质、价值取向的理解。在辩论会中培养学生批判性思维,探讨既要学习屈原“怀瑾握瑜”的品格,更需要思考在新时代发展“激浊扬清”的勇气、决心和策略。最后,学生遴选重要场景故事编排独幕剧,凸显屈原的爱国情怀,在纪念、宣讲活动的展演中,完成对中华优秀传统文化精神的理解传承与现代表达,讲好中国自己的名人故事。

图2

教研员的学习力到指导力,既反映了“双新”实施对教研工作提出的挑战,又要求教研员能在解决教师的实际问题方面有所作为。深度教研不是一句口号,是对主题教研工作的再深化。除了能找到教师真实问题与困惑,更要带领教师团队共同学习,为教师的课程教学设计提供工具、资源和方法,并以任务驱动的方式让教师在实践中淬炼本领,迭代能力。我们围绕跨学科理解力开展的系列教研活动是对深度教研的探索,在跨学科理解力逐步提升中,我的教研团队逐步蜕变,向着能手、高手进阶。跨学科学习研究之于我们是一座不得不攀登的山峰,它就像王安石笔下的“褒禅山”一样“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇”。“路漫漫其修远兮”,希望我们能鼓足勇气,继续探索,尽吾志而至,极夫游之乐也。