3D-Slicer重建CTA在颅内动脉瘤夹闭术后随访中的应用

苏 慧 黄舒心 吴 玥 姬 将 文萌萌 薛晓娟 肖新广,*

1.郑州大学附属郑州市中心医院放射科 (河南 郑州 450001)

2.新乡医学院三全学院 (河南 新乡 453000)

开颅夹闭术是动脉瘤治疗的主要方法之一,术后死亡率、复发率高,术后及时随访至关重要[1]。目前已经有大量的研究表明CT血管造影在动脉瘤夹闭术后评估中具有无创、安全、高效等优势,随着医学新设备及新计算机技术的发展,CTA结合其多种后处理技术可以作为术后复查的首选方法[2]。瘤体夹闭不全、远端闭塞、瘤夹脱落、术后出血以及梗死等均是开颅夹闭术后的常见并发症,CTA在动脉瘤夹闭术后评估方面具有出色的应用价值[3]。与以往不同的是,本研究将使用第三方3D-Slicer软件在个人电脑机上进行个体化的图像后处理,从临床医师的角度对动脉瘤进行重建、评估,摆脱过度依赖放射科医师“做图、看图”的局限性,提高影像资料的临床使用价值。考虑到基于该第三方软件重建的CTA真实性、可靠性是不可忽视的重要问题,本研究以此为出发点通过与放射科所使用的传统工作站定性、定量对比来评价其临床应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料纳入2020年6月至2022年6月因急性蛛网膜下腔出血高度怀疑动脉瘤破裂就诊于郑州大学附属郑州市中心医院神经外科经DSA确诊后且行开颅夹闭术的患者为研究对象,回顾性收集患者术后2周左右CTA复查影像资料。排除无法完成CTA检查、检查后图像质量欠佳无法评估患者之后,共收集符合标准患者共57例。男性31例,女性26例;年龄29~55岁,平均年龄54.9岁;Hunt-Hess分级Ⅰ级12例,Ⅱ级27例,Ⅲ级17例,Ⅳ级1例。合并急性期血肿形成8例,行动脉瘤夹闭+血肿清除术6例。

1.2 影像资料获取与后处理图像的获取采用西门子双源64排(SOMATOM Definition Flash)设备采集患者CTA图像。经高压注射器从右肘前静脉注射非离子型对比剂碘佛醇60-70mL(370mgI/mL)和0.9%氯化钠溶液50mL,注射速率4.0~5.0mL/s,延迟15-20s后从颅底向颅顶开始扫描。手术后CTA原始数据拷贝至Slicer软件的个人电脑端之后,结合结合MPR、MIP以及VR板块重建CTA进行观察,并且在三维视窗下测量夹闭后责任动脉输出端管径(如图2)。按照同样的方法在放射科后处理工作站(本研究使用西门子Syngo.Via工作站来处理)完成以上判阅和测量。所有最终结果均由神经外科和放射科医师各一名盲发独立分析判阅之后,且所测管径大小取二次测量的平均值,若两次测量结果相差较大时,则重新测量。

1.3 观察指标及评判方法CTA的判阅内容包括:(1)图像质量分析,评判标准为若两名医师均认为图像可用于术后评估则为“合格”,若至多有一位医师认为图像可用于评估则为“不合格”。(2)动脉瘤夹闭完全与否、动脉瘤有/无新生或者复发、载瘤动脉的是否通畅以及术后脑实质并发症(出血、梗死)。(3)夹闭动脉管腔直径。

1.4 统计分析责任动脉管径计量资料使用(±s)表示,将基于3D-Slicer重建后三维视图下所测载瘤动脉管径与放射科工作站所测结果行两配对样本T检验进行差异性分析,借助使用SPSS软件完成统计分析,P<0.05为差异有统计学意义;两种方法所测结果使用Medcalc 18.5.0采用Βland-Altman法进行一致性检验。

2 结 果

57例患者中确诊69个动脉瘤,其中多发动脉瘤7例(3例2个、3例3个、1例4个)。动脉瘤夹闭63个。术后CTA示图像质量合格52例,不合格5例,随后该5例患者另行DSA复查。具体数据见表1。52例CTA图像合格患者中2例患者夹闭不全其中1例再次手术;2例患者夹闭后各新生动脉瘤1个;所有患者术后动脉瘤通畅,9例患者夹闭后颅内动脉广泛痉挛,造影剂浅淡。术后合并脑出血3例,脑积水5例,脑梗死1例。以上结果与放射科工作站观察结果一致。

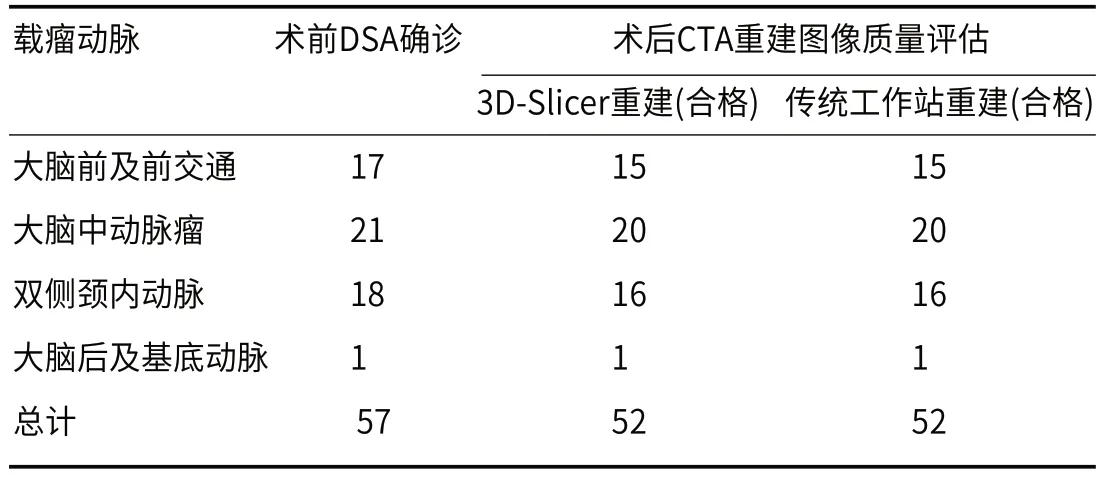

表1 动脉瘤分布情况及术后CTA两个方法重建图像质量(例数)

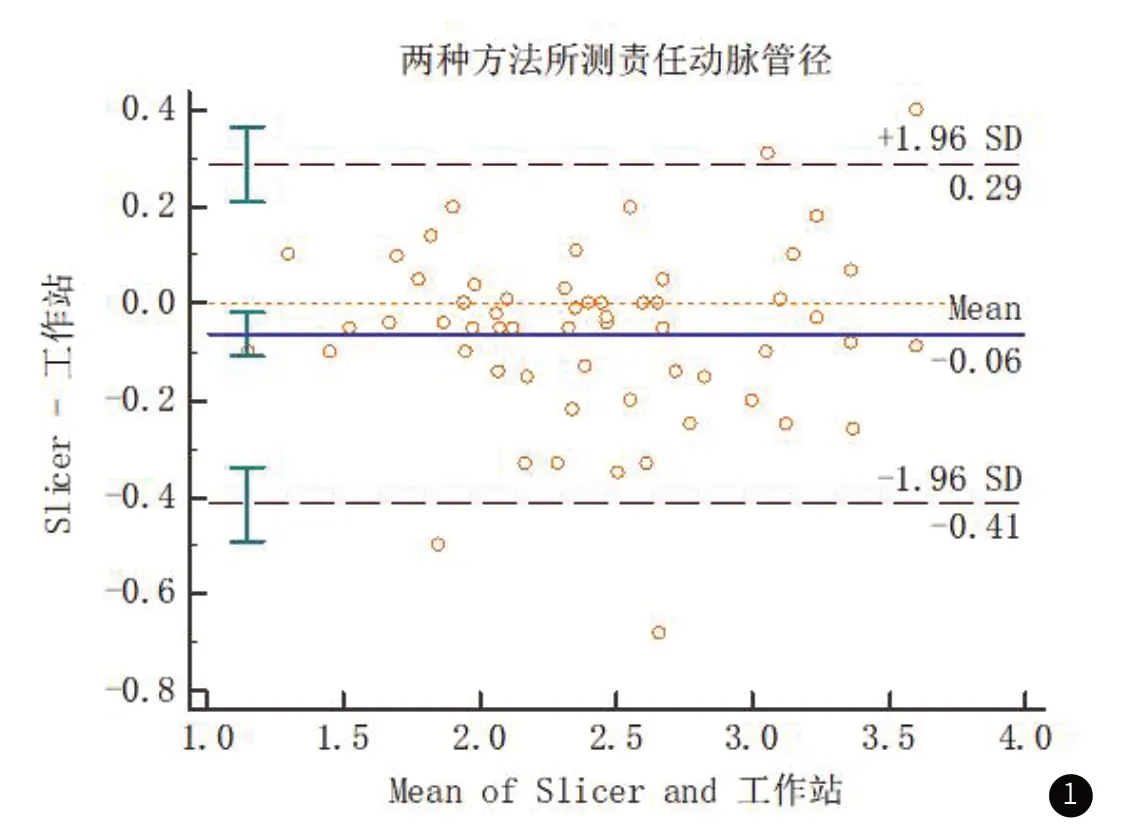

两种后处理方法所测载瘤动脉出口管径分别为:2.41±0.575mm(Slicer)、2.47±0.72mm(工作站),二者无统计学差异t=-0.583,P=0.56。Βland-Altman分析结果显示:Slicer与放射科工作站所测载瘤动脉管径平均误差-0.063mm,有6.3%(4/63)的点在95%可信区间外,其95%误差范围(-0.108mm~0.018mm),如图1。

图1 两种方法所测管径对比

图2A-图2D 右侧大脑中动脉分叉处动脉瘤夹闭术后CT复查;图2A 放射科工作站处理VR;图2B 3D-Slicer处理VR;图2C 3D-Slicer处理MIP,更细致显示瘤夹形态 (黄箭头);图2D 3D-Slicer处理MPR:瘤夹上方脑实质新发缺血性改变。图3A-图3D 大脑前交通动脉瘤1例;图3A 术前3D-DSA诊断;图3B 3D-Slicer处理CTA术前诊断(黄色箭头),骨窗设计;图3C 开颅夹闭动脉瘤;图3D 术后复查CTA,VR显示瘤体夹闭不全。

3 讨 论

颅内动脉瘤全球危害人类健康的最重大疾病之一,全球的发病率约人口的1-5%[4],颅内动脉瘤一旦破裂若不及时的治疗导致不可逆脑损伤甚至死亡。颅内动脉瘤的治疗有两种方法:血管内治疗和外科治疗。迄今为止,两种方法的选择一直以来都是争论不休的问题。大多数动脉瘤首先选择血管内治疗,只有当介入治疗风险较大或者考虑患者经济负担较重时,开颅夹闭才成为主要治疗方法[5-6]。颅内动脉瘤瘤体和瘤颈的最大限度的闭塞阻断瘤体血供是手术治疗的主要目的。相比于介入栓塞,开颅夹闭术能更彻底解决破裂再出血的问题,且手术成功率高,复发率低,有研究表明每年夹闭术后复发率仅约0.02%-0.52%[7-8]。动脉瘤夹闭术后再次破裂出血或瘤夹异常所导致的病情危急,治疗难度大,死亡率高[9],所以进行定期的影像学随访以确认手术效果非常有必要[10]。研究表明[1,11]CTA在动脉瘤夹闭术后评估及并发症诊断方面有较大优势,可作为术后随访的首选方法。

临床工作中,神经专科医师在病房中通过PACS终端查看由放射科医师经放射后处理工作站处理后的术后CTA图像。神经专科医师和放射科医师就颅内动脉瘤的诊疗存在不对称性,放射科医师更注重疾病诊断,对于术后影像评判显得经验不足,且夹闭术后新发小动脉瘤可能会因放射医师后处理图像不当造成信息丢失进而造成漏诊或误诊情况常有发生。所以从神经外科诊治医师角度来看即便是标准化后处理CTA,因专业分工不同也难免造成个体化信息的丢失。此外放射科CTA后处理的操作者多数是经验浅淡的年轻医师,这些年轻医师经过影像专业培训后按照统一标准来处理CTA,处理后图像不能很好的迎合神经专科医师的需求,因此致使影像资料不能更好的满足临床需求。3D-Slicer是一款开源、免费和可扩展的医学图像处理和可视化的医学图像处理和分析应用平台[12],其具有广泛的功能、扩展性好、平台独立和无限制的软件许可等,这些特征正是其他同3D-Slicer功能相似的商业和开源软件工具或工作站不具备的。近些年来医工结合越来越紧密,临床中出现很多可以辅助诊疗的硬件或软件,如颅内基于iPhone端虚拟-增强现实投影下血肿辅助清除术、多模态设备精准颅内肿瘤定位以及3D-Slicer软件辅助颅内动脉瘤切除等[13-15]。亦有研究者报道[16-17]基于3D-Slicer重建CTA在颅内动脉瘤诊断及大小的测量均有令人满意的效果,但是目前还尚未见将该软件应用于动脉瘤夹闭术后影像评估的相关报道。

本次研究所有动脉夹均为钛夹。本研究共有57例69个动脉瘤,夹闭63个,术后5例CTA图像欠佳,分析其原因发现其中1例因前交通和左侧大脑中M1段各放置一枚动脉夹,二者位置较近,金属伪影较重;2例为颈内动脉床突段动脉瘤,因为瘤夹的位置与颅底骨邻居,两者间CT值差异较小使得重建后动脉夹结构显示不清;1例因动脉夹位置欠佳,动脉夹水平方向产生线束硬化伪影遮挡局部载瘤动脉。另外1例原因不详,可能于瘤夹走向与扫描基线方向平行产生较大伪影有关[11]。本次研究中3D-CTA的重建我们使用“Volume Rendering-CTA”模块直接进行三维体积渲染得到VR图,重建后的VR图中伪影小,动脉夹位置、瘤体残余情况、以及载瘤动脉通畅性清晰可见,还可以了解瘤夹的形态、张开度;同样3D-Slicer也能够实现剪影CTA,但是我们发现结合使用“Subtract Scalar Volumes”模块进行剪影处理时局部瘤夹及邻居颅底骨的血管常一并减去使得剪影后图像不完整,相比工作站会出现更多的多减、误减区域,这也是与商业工作站相比美中不足之处。MIP重建使用“Volume Rendering-MIP”模块并配合阈值条、对比度和透明度调节完成,MIP对于观察瘤夹的具体形态及张开度比VR更为出色,但是无法进行任意角度旋转。MPR是利用交叉三平面对原始图像观察,对于载瘤动脉的通畅性更有精准,往往作为VR和MIP显影欠佳时的备选。本次研究研发现传统工作站和3D-Slicer对于CTA后处理成像效果近乎等效,但是商业的工作站操作更加方便、省时、高效。夹闭术后的血管形态及血流动力的改变,被认为是预测瘤体复发、血管痉挛性灌注异常等重要因素[13,18-20],本次研究选取载瘤动脉距离瘤夹相同的距离(2.0cm)出口处测量管径大小,结果证实基于Slicer重建3D-CTA对于管径大小的呈现几乎等同于传统放射科工作站。另外我们也曾将Slicer重建3D-CTA用于辅助神外医师制定多发动脉术前规划(如图3),寻求一次最佳入路力求多个目标瘤体夹闭,不仅缩短了术程、减少术后并发症,而且也加速了年轻神外医师的培养进程。另外不得不说是,3D-Slicer尚未得到国家食品药品监督管理总局(CFDA)认证,影像处理算法以及临床应用转化的可靠性还有待于多中心研究验证,目前仅可作为一种科研工具应用于临床工作[12]。

本研究局限性:(1)本研究为回顾性研究,纳入的患者更多是位于前循环动脉瘤,难免会造成选择偏倚;(2)载瘤动脉管径的测量在不同测量者间或同一测量不同次测量间都会存在随机测量误差;(3)本研究为单中心、小样本量研究,统计力度不够,仍需要大样本量及多中心的研究进一步提高说服力。但有意义是它给我们提供一种额外可供选择的CTA后处理方法,帮助临床医师完成动脉瘤夹闭术后CTA随访摆脱对于放射科医师的过度依赖,让影像资料能更好的服务于临床。笔者及其他临床应用者在实际工作中的使用体会:(1)首诊病例使用放射科影像后处理方式,待手术或者往期复查病例使用3D-Slicer重建不失为一种更好的选择;(2)对于放射科回报为动脉瘤阴性且临床高度怀疑的病例,临床医师可使用3D-Slicer软件重建CTA进行二次复诊用以排除放射科诊断医师因主观因素造成的误诊;若发现有动脉瘤即可当场模拟制定手术计划,提高了工作效率;(3)使用该“移动影像工作站”可在病房为不具有阅片能力患者及家属提供直观视觉体验,从而减少沟通时间、改善医患矛盾;(4)影像数据的可视化方便了医生之间的交流,帮助高年资医师教学指导实现抽象到具体的转变,同时也加速了青年医师的成长速度、激发探索疾病新诊治方法的兴趣。

本次研究发现CTA对于颅内动脉瘤夹闭术后随访具有较大价值,3D-Slicer软件可以完成多种后处理操作,且效果令人满意,可以视为一种有效的临床影像图像后处理工具协助医师完成动脉瘤夹闭患者术后病情随访评估。当今正处于数字医学蓬勃发展,在传统医疗模式的变革时代,新时代背景提出“数字医疗、精准医疗”的诊疗理念,Slicer的临床应用可更为充分的利用个体影像资料便于个体化的诊疗,这也是践行新理念的重要举措。