中国特大城市群PM2.5污染及健康负担的时空演变特征

巫燕园 ,刘逸凡 ,汤 蓉 ,姜玲玲 ,王海鲲,3,4*

(1.南京大学大气科学学院,南京,210023;2.国家污染控制与资源化研究重点实验室,南京大学环境学院,南京,210023;3.南京大学关键地球物质循环前沿科学中心,南京,210023;4.江苏省气候变化协同创新中心,南京,210023)

过去三十多年,我国经历了快速的工业化和城市化过程,也面临着广泛的空气污染问题.这些污染问题,尤其是大气细颗粒物(PM2.5)污染问题,主要集中在人口密集、能源消耗和污染排放强度高的区域,在京津冀、长三角、珠三角和成渝等城市群区域较为突出[1-2].流行病学研究表明,长期暴露于PM2.5污染会显著增加心血管、呼吸系统疾病和Ⅱ型糖尿病等多种疾病的发病率和死亡率[3-4].全球疾病负担(Global Burden of Disease,GBD)研究指出,2019 年环境PM2.5暴露导致全球414 万人过早死亡,其中中国约占34%[5].

为了改善大气环境质量,中国政府先后颁布了多项空气污染治理政策,取得了显著成效.“十七大”“十八大”政府工作报告对大气污染等环境问题提出了重点防治目标,2006 年以来PM2.5的重要前体气体SO2的排放量开始下降[6].2012 年国务院批复的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》,将京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、成渝城市群等列为大气污染重点防治区域.2013 年,中国国务院发布了《大气污染防治行动计划》(简称“大气十条”)[7],制定了十项空前严格的大气污染物排放控制措施,中国大多数地区PM2.5污染在2013-2017 年有了明显改 善[8].2018 年,国务院部署的“蓝天保卫战行动计划”取代“大气十条”,旨在进一步改善2018-2020 年的空气质量.目前已有很多研究关注了中国PM2.5污染和健康负担的变化[9-12],Lin et al[9]对2001-2015 年三个“五年计划”期间中国省级PM2.5浓度的变化趋势进行了评估,Lu et al[10]评估了2001-2017 年中国东部地区PM2.5浓度的变化趋势及其对健康的不利影响,Liu et al[11]评估了2004-2017 年中国PM2.5污染造成的健康影响,并指出人口老龄化对PM2.5污染缓解效果的抵消.Yue et al[12]分析了2000-2017 年PM2.5污染归因死亡的时空动态,评估了大气防治行动对PM2.5健康负担缓解的贡献.此外,近年来的研究也开始聚焦区域尺度,关注中国重点城市群的PM2.5污染和健康影响[13-16],例 如,Lin et al[13]评估了2001-2015 年珠三角城市群的PM2.5长期趋势,Li et al[14]对中国六个典型的城市群2017-2020 年小时PM2.5浓度数据进行了统计分析、地理分析和健康影响评估等综合分析,Lyu et al[15]综合分析了2015-2021 年中国城市群人口对PM2.5和臭氧的长期暴露风险.

然而,现有针对城市群PM2.5污染评估的研究多集中在特定时期如2013-2017 年[17],对长时间尺度、不同城市群PM2.5污染和健康负担的评估及其对比分析还比较缺乏[15].基于以上背景,本研究借助高分辨率数据分析和比较了2000-2020年中国四个典型城市群(京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群和成渝城市群)的PM2.5污染特征,并采用最新GBD 报告中所使用的健康评估方法计算了四个城市群的环境PM2.5归因死亡.此外,我们还量化了驱动因素(PM2.5浓度、人口增长、人口老龄化和基线死亡率)对四个城市群2000-2020 年十年际归因死亡率负担变化的贡献.研究结果可以为深入理解中国城市群PM2.5污染及其健康影响的时空演变特征,并从健康视角制定区域大气污染管控策略提供依据.

1 材料与方法

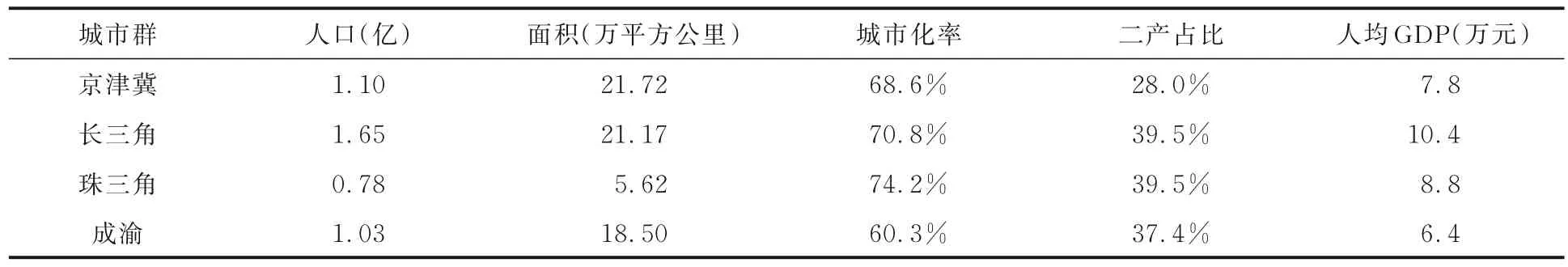

1.1 研究区域本文的研究区域包括京津冀、长三角、珠三角和成渝城市群这四个中国最典型的城市群,四个城市群的主要自然和社会经济信息如表1 所示.

表1 研究城市群的相关信息(2020 年)Table 1 Relevant information of urban agglomerations (2020)

京津冀城市群是中国北方重要的经济核心地区,包括北京、天津、石家庄在内的13 个城市.长三角城市群是中国东部经济最发达、城市化速度最快的城市群,包括上海、南京、杭州、合肥等26个城市.珠三角城市群位于中国南部,是中国主要的经济区和制造业中心之一,通常包括广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门、肇庆、惠州、香港和澳门(由于缺乏数据,本研究没有纳入香港和澳门).成渝城市群是引领西部大开发的国家级城市群,包括重庆、成都在内的16 个城市.

1.2 数据来源本研究使用的主要数据包括PM2.5年均浓度、年度人口的网格数据,以及年龄结构和基线死亡率数据.

环境PM2.5浓度数据来自清华大学联合多个机构和团队开发的中国大气成分近实时追踪数据集(Tracking Air Pollution in China,TAP,http://tapdata.org.cn),该数据集基于机器学习算法构建了融合实时地面观测、近实时卫星遥感信息和空气质量模型模拟等多源大数据的业务化模型,空间分辨率为0.1°×0.1°[18].

年度常住人口数据来自橡树岭国家实验室(https://landscan.ornl.gov)的LandScan 数据库,空间分辨率为1 km×1 km.本研究通过ArcGIS将人口数据重新采样至0.1°×0.1°,实现与PM2.5浓度数据的空间匹配,并根据《中国城市统计年鉴》[19]的城市年末人口数据按城市群调整了人口规模.此外,本研究使用了国家层面的年龄结构和国家基线死亡率数据,2000-2019 年的中国年龄结构数据来自IHME(https://ghdx.healthdata.org/gbd-2019),2000-2019 年的疾病基线死亡率数据从GBD 网站(http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool)获得.受限于数据的可得性,本研究采用2019 年数据表征2020 年的年龄结构和基准死亡率.

1.3 健康影响评估本研究采用了最新GBD 报告中所使用的MR-BRT(Meta Regression-Bayesian,Regularized,Trimmed spline)曲 线[3]来模拟PM2.5相对风险(Relative Risk,RR),进而评估大气PM2.5污染引起的人群过早死亡.MR-BRT 曲线使用贝叶斯先验的样条曲线,将荟萃回归应用于室外PM2.5污染导致的死亡率或疾病发病率的最新观察性队列和病例对照研究.家庭使用固体燃料烹饪的队列、病例对照和随机对照试验,以及二手烟的队列研究和病例对照研究中,避免了使用主动吸烟的相对风险估计,以避免过高估计高暴露水平的风险.我们使用网格尺度评估框架,对Apte et al[20]报告的国家基线死亡率引入修正因子.以五年为间隔的i年龄组和网格单元j的环境PM2.5暴露导致的死亡人数M通过下式计算:

其中,P为人口规模,I是慢性阻塞性肺病、缺血性心脏病、肺癌、下呼吸道感染、中风和Ⅱ型糖尿病的全国基线死亡率之和,I^是对国家基准死亡率I添加校正因子调整后的网格死亡率(修正因子根据网格平均PM2.5浓度暴露响应与全国人口加权平均PM2.5浓度暴露响应之间的关系调整国家死亡率),PAF为人口归因分数,RR和PWRR分别代表相对风险和人群加权平均相对风险,我们对年龄在25~99 岁的居民的缺血性心脏病和中风死亡终端进行了每五岁间隔的RR估计.

1.4 驱动因素分解我们参考Murray et al[3]和Liu et al[11]的分解方法来估计PM2.5暴露、基线发病率、人口增长和人口老龄化这四个因素的变化对PM2.5可归因死亡变化的贡献.该方法依次将各因素的变化引入到归因死亡的估计中,计算结果的每一次变化都视为所引入因素变化的贡献.由于引入因子的顺序会影响结果,我们将四个因子的24 个序列进行排列组合,计算平均贡献.以选取人口规模的增加(PG)、年龄结构变化(PA)、PM2.5暴露量的变化(EXP)和基准死亡率变化(ORF)的顺序为例,对a和b两个年份之间的变化因素的每一步计算如下:

每个连续步骤之间的差是对每个因素的贡献的估计:

2 结果与讨论

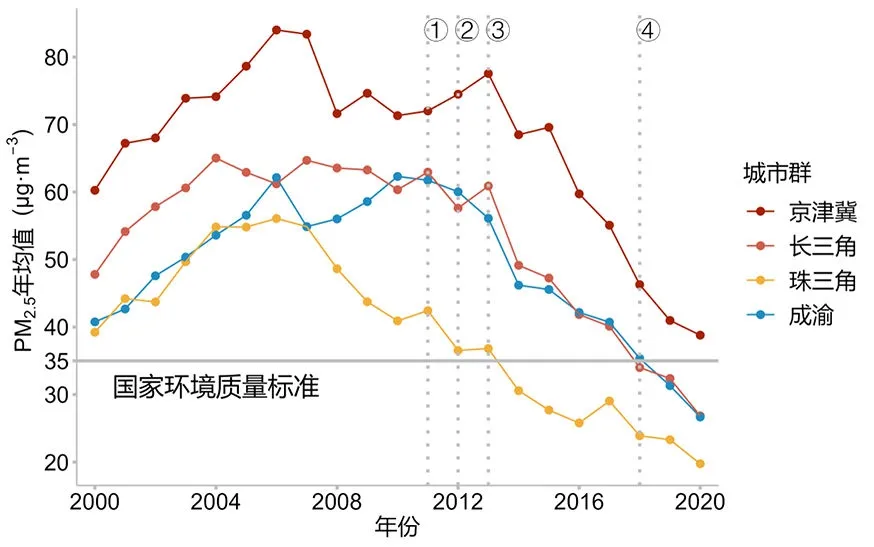

2.1 环境PM2.5浓度变化图1 和图2 分别显示了2000-2020 年四个城市群年平均PM2.5浓度的变化趋势和空间分布.总体上,从北向南四个城市群的PM2.5污染程度逐渐减轻,京津冀城市群污染最重,年平均PM2.5浓度为67.1 μg·m-3;长三角城市群和成渝城市群次之,平均浓度分别为53.0 μg·m-3和49.1 μg·m-3;珠三角污染程度最轻,平均浓度为39.3 μg·m-3.从时间维度上看,四个城市群的PM2.5污染呈现相似的变化趋势,在研究时段前期均有恶化,在2010 年前后陆续开始减轻,二十一年间经历了PM2.5污染加重又减轻的过程.从空间分布图上看,十年际的浓度变化较为明显,2000-2010 年PM2.5浓度在四个城市群均普遍增加,2010-2020 年污染显著下降,但是污染热点中心变化不大.图3 显示了2000,2010 和2020 年四个城市群人口暴露分布的变化.从图中可以看出,PM2.5浓度暴露差异较大,2010 年的人口暴露峰值最大,2020 年暴露峰值明显左移,但京津冀城市群大部分人群的暴露浓度仍超过国家二级标准(35 μg·m-3).

图1 2000-2020 年四个城市群年均PM2.5浓度(①②③④分别表示《火电行业排放标准》(2011 年)、《钢铁行业排放标准》(2012 年)、“大气十条”(2013 年)和“蓝天保卫战”(2018 年)的实施年份)Fig.1 Annual average PM2.5 concentrations in the four urban agglomerations during 2000-2020 (①②③④ represent the years of implementing emission "Standards for the Thermal Power Industry" (2011),"The Emission Standards for the Iron and Steel Industry" (2012),"Clean Air Action" (2013),and "Three-year Action Plan on Defending the Blue Sky" (2018),respectively)

图3 2000,2010 和2020 年人群的PM2.5污染暴露分布Fig.3 Population exposure to PM2.5 pollution in 2000,2010 and 2020

2.2 各城市群PM2.5污染及时空变化分析

2.2.1 京津冀城市群2000-2020 年,京津冀城市群年均PM2.5浓度经历了“M”型变化,由2000 年 的60.2 μg·m-3增加到2007 年 的83.3 μg·m-3;2007-2013 年 的PM2.5浓度先下降后增加;2013 年开始从77.5 μg·m-3大幅度下降至2020 年的38.8 μg·m-3.京津冀城市群PM2.5浓度较高的区域主要分布在南部,由南向北逐渐降低.该地区有97.5%(2000 年),99.0%(2010年),90.3%(2020 年)的人群生活在PM2.5年均浓度超过国家二级标准的环境中.

京津冀地区PM2.5污染的主要排放源包括发电厂、家庭供暖、工业、车辆和生物源等[21].与其他三个城市群不同,京津冀地区由于冬季供暖,来自燃煤的家庭供暖排放对京津冀的空气质量下降有很大影响[22].此外,气象条件也是影响京津冀PM2.5污染的重要因素,京津冀城市群的气候特征为停滞天气、弱风和相对较低的边界层高度,为气溶胶的形成和积累提供了有利的大气条件[1].

京津冀城市群PM2.5污染减轻主要源于污染物排放下降.已有研究表明,为保障2008 年北京奥运会而采取的一系列污染控制措施获得一定成效[23],但暂时的空气污染控制并没有带来长期的空气质量改善,2008 年后京津冀空气污染又逐渐加重.京津冀城市群分布着众多的火电和钢铁产业,《火电行业排放标准》(2011 年)、《钢铁行业排放标准》(2012 年)的实施对其PM2.5减排具有重要影响[24-25],直到2013 年“大气十条”的实施,PM2.5污染才得到根本性的削减,三年空气行动期间污染持续减轻,2013-2020 年京津冀城市群PM2.5年均浓度的降幅达到50.0%.

2.2.2 长三角城市群2000-2020 年,长三角城市群的年均PM2.5浓度从47.8 μg·m-3下降到26.8 μg·m-3,降幅为43.9%.2000-2004 年,该区域年均PM2.5浓度持续增长,到2004 年达到峰值65.0 μg·m-3;2004-2013 年,PM2.5浓度持续在57.6~65.0 μg·m-3的高浓度区间波动;2013 年后,PM2.5浓度大幅度下降.污染较严重的地区主要在中部和北部,从北、西北到东南逐渐降低.长三角城市群PM2.5的人群暴露经历较大的变化,从88.7%(2000 年)和97.4%(2010 年)的人群生活在PM2.5年均浓度超过国家二级标准的环境中,到2020 年仅有17.8%的人群暴露浓度超过国家二级标准.

长三角是中国最大的城市群,区域内城市密集,而且第二产业比重达39.5%,是四个城市群中占比最重的.工业来源,包括发电厂、其他燃料燃烧设施和非燃烧过程是长三角地区PM2.5污染的主要来源[26].PM2.5高浓度区域主要分布在江苏沿长江城市,这是因为主要的重工业活动和港口位于长江两岸,工业和船舶污染排放量大.浙江省和上海市的主要重工业活动和港口位于沿海地区,海风可能会稀释大气,使浙江省和上海市的PM2.5浓度总体低于江苏省[27].2013 年前,该区域PM2.5浓度持续增长并保持在高污染水平;得益于中国实施的清洁空气行动,PM2.5浓度自2013 年起持续下降,行动效果显著[28].

2.2.3 珠三角城市群2000-2020 年珠三角城市 群PM2.5污染浓度从2000 年的39.2 μg·m-3下降到2020 年的19.7 μg·m-3,降幅为49.7%.2000-2007 年,PM2.5浓度逐 年增加;2007 年 后PM2.5浓度开始逐渐下降,2020 年已大大低于现行国家环境空气质量标准(35 μg·m-3).珠三角城市群是四个城市群中PM2.5污染暴露最轻的,人群暴露浓度高于国家二级标准的比例,从2000 年72.5%增加至2010 年89.8%,到2020 年整个珠三角城市群人群的平均PM2.5浓度暴露均低于国家二级标准.

在珠三角城市群,交通和工业是PM2.5污染的主要来源,PM2.5污染主要集中在工业发达、人口密集的广州及其周边城市[29].由于珠三角城市群是珠江口周围的低洼地区,亚热带季风气候和靠近南海的地理位置有助于污染物扩散,缓解珠江三角洲的空气污染[30].虽然与其他城市群PM2.5浓度变化趋势类似,但珠三角城市群整体PM2.5污染最轻,且污染减轻早于其他城市群.

2.2.4 成渝城市群2000-2020 年成渝城市群年 均PM2.5浓度由2000 年 的40.7 μg·m-3下降到2020 年的26.6 μg·m-3,降幅为34.5%.PM2.5浓度较高的区域主要分布在成都和重庆市区.成渝城市群PM2.5污染程度与长三角城市群相当,PM2.5的人群暴露水平也经历了较大变化,从87.8%(2000 年)和98.6%(2010 年)的人群生活在PM2.5年均浓度超过国家二级标准的环境中,到2020 年这一比例下降到28.7%.

工业和交通污染是成渝城市群PM2.5污染的主要来源,但PM2.5污染特征与其他三个东部沿海城市群存在很大差异,除排放源外,四川盆地具有特殊的地形和气象条件[31].由于成渝城市群处于四川盆地,被高山和高原包围,十分有利于区域污染物积累;常年持续高相对湿度和极低风速的稳定气象条件,也提高了成渝城市群的PM2.5污染水平[32].

2.3 PM2.5 归因死亡变化趋势2020 年京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、成渝城市群的PM2.5归因死亡分别约为12.8 万人(95%CI:7.5~17.3)、14.0 万人(95% CI:9.4~18.3)、5.2 万人(95% CI:3.7~6.6)、9.0 万人(95% CI:5.9~11.8).研究时段内,虽然PM2.5浓度有了大幅度变化,但归因于PM2.5的健康负担与PM2.5变化不同,2020 年与2000 年相比,除成渝城市群健康负担减轻4.0%,京津冀、长三角、珠三角城市群健康负担分别增加了14.5%,7.6%,19.3%.为排除人口增长的影响,本研究计算了每百万人的归因死亡(图4b),发现各城市群2020 年归因于PM2.5的死亡率较2000 年均有明显下降,京津冀、长三角、珠三角、成渝城市群分别下降6.1%,20.9%,34.7%,11.8%.京津冀城市群的人均归因死亡率最高,其他三个城市群相当,其中珠三角城市群的下降幅度最大;同时,由于受RR曲线的非线性效应影响,珠三角城市群PM2.5背景浓度更低,相对风险曲线变化更陡峭,所以健康收益变化相对更大.总体上,四个城市群健康负担在研究年份前段逐年增加,后段有所减轻.

图4 (a)2000-2020 年城市群PM2.5归因死亡;(b)2000-2020 年城市群每百万人PM2.5归因死亡数Fig.4 (a) Attributable PM2.5 deaths and (b) attributable PM2.5 deaths per million people in four urban agglomerations during 2000-2020

2.4 健康负担驱动因素分解本研究进一步使用驱动因素分解方法,量化了PM2.5浓度、人口总量、老龄化程度及基线死亡率四个因素对PM2.5归因死亡变化的影响(图5).2000-2010 年,四个城市群的健康负担均有所增加,主要归因于人口因素(包括人口总量和人口老龄化)的变化,人口因素使这一时期京津冀、长三角、珠三角和成渝城市群的PM2.5归因死亡人数分别增加50.9%,58.7%,74.3%和36.7%;此外,京津冀、长三角和成渝城市群的PM2.5浓度也加重了健康负担,分别使PM2.5归因死亡人数上升了9.0%,16.3%和35.5%.2010-2020 年,PM2.5污染减轻带来了明显的健康收益,分别使京津冀、长三角、珠三角和成渝城市群的PM2.5归因死亡人数下降了35.9%,59.3%,76.4% 和58.8%.然 而,尽 管PM2.5浓度大幅度下降(45%~57%),但是人口因素特别是老龄化大大削弱了大气污染减轻带来的健康收益,使这一时期的健康负担仅分别下降了11.6%,24.3%,18.4%和28.1%.

图5 2000-2010 年和2010-2020 年四个城市群PM2.5归因死亡变化的分解Fig.5 Decomposition of attributable PM2.5 deaths in four urban agglomerations during 2000-2010 and 2010-2020

总体而言,虽然四个城市群驱动因素影响的占比存在差异,但在2000-2020 年期间,人口增长和老龄化推动了四个城市群PM2.5健康负担的增加,PM2.5污染的减轻是健康负担下降的主要原因.此外,基线死亡率的变化减轻了PM2.5的健康负担,其贡献随着PM2.5污染的大幅改善而相对变小[17].值得注意的是,虽然珠三角城市群健康负担最轻,但其常住人口增速最快(2020 年较2000年增长了82.6%),人口因素变化对健康负担的影响相较其他城市群也最大.随着珠三角人口可能进一步快速增长,未来进一步减轻珠三角城市群的PM2.5污染及其健康负担仍是必要的.

2.5 不确定性分析与不足本研究结果与同类研究结果具有一致性[33-35],但暴露和健康风险评估仍具有不确定性.首先,虽然本研究采用了已被广泛应用的PM2.5浓度、网格人口、基线死亡率等数据,与其他同类研究有良好的一致性,但仍存在一定的不确定性;其次,暴露-响应函数会给死亡风险的评估带来较大的不确定性,本文采用了MR-BRT 模型结果,模型的不确定性以及本研究对疾病终端的选取会进一步增加健康评估的不确定性.此外,在驱动因素分解时,本研究仅根据网格人口的年变化对人口数据进行预测,忽略了人口流动因素,国家层面的年龄结构和基准死亡率数据也掩盖了区域差异和变化,未来将借助更精细的数据做进一步研究.

3 结论

2000-2020 年间,京津冀、长三角、珠三角和成渝城市群的环境PM2.5浓度分别下降35.6%,43.9%,49.7%和34.6%.受到排放源、气象、地理地形等因素影响,四个城市群的PM2.5污染特征各不相同,京津冀城市群的燃煤取暖等特点使其PM2.5污染最严重,长三角的工业排放和成渝的盆地地形加重了各自的PM2.5污染,而珠三角临近南海的区域位置使其污染程度最轻.四个城市群均经历了PM2.5污染先加重后减轻的过程,后十年得益于大气污染管理政策的实施,PM2.5污染控制取得显著成效.2020 年珠三角人群PM2.5暴露浓度已低于国家标准,而京津冀还有90%以上的人群暴露于PM2.5浓度超过国家二级标准的环境中.四个城市群PM2.5健康影响的变化幅度小于PM2.5浓度的变化,老龄化和人口增长是2000-2010 年和2010-2020 年健康负担增加的主要原因,其中珠三角城市群的人口增速最快,未来珠三角城市群由于人口增长带来的健康负担加重不容忽视.

中国四个典型城市群在2000-2020 年PM2.5污染大幅改善,但污染状况各不相同,未来需要更有针对性地加强对城市群的PM2.5污染防控,特别是持续加大对PM2.5污染较重的城市群如京津冀城市群的污染控制力度.一方面,需要考虑不同城市群的污染特征,对京津冀减少火力发电,加大清洁能源(如风能、太阳能或核能)使用;注重调整长三角产业结构,降低第二产业占比,大力发展新兴产业;对珠三角城市群加强交通污染管控,加大交通减排力度;对成渝城市群重点区域加强气象监测,建立更完善的污染防控响应机制.另一方面,臭氧污染问题在城市群中越来越突出,未来应考虑PM2.5和O3污染的协同效应,进一步加强对PM2.5和O3的综合控制.此外,老龄化和人口增长部分抵消了污染减轻的健康效益,在整个研究期间都推动了城市群PM2.5健康负担的增加,污染较轻的城市群如珠三角城市群仍需进一步降低PM2.5浓度以缓解人口快速增长带来的健康负担.随着老龄化程度的不断加剧,未来对城市群老年人群大气污染健康风险的关注也变得更加重要.