是谁在向我们讲诉古老的故事?

彭李菁

美国印象派画家爱德华·亨利· 波斯特( Edwar dHenry Potthast)以英国童谣《编玫瑰花环》(RingAround the Rosy)为题材创作的同名画作。据说,这首童谣与1664年的伦敦大瘟疫有关,其旋律至今依然保留在儿童的转圈游戏中。

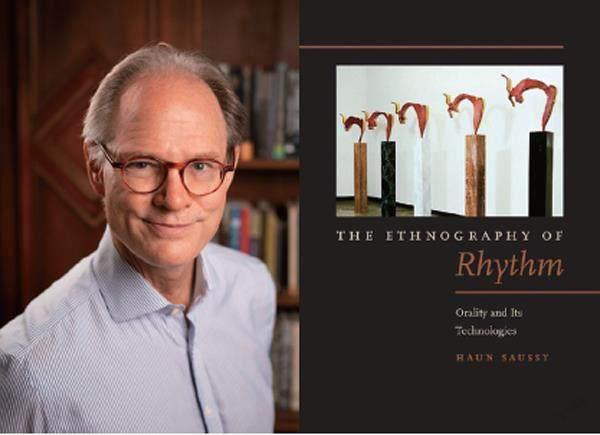

“文学”和“口述传统”似乎一直以来都是被截然区分的。前者属于风雅名士们大谈“文本”“互文性”和“文学写作手法”(现代文学理论三大基石)以及街巷之谈中津津乐道作者八卦的对象。后者则似乎是人类学家们去乡野之地收集的“活化石”。但其实许多人们心中高雅文学的典范,如希腊罗马神话、《诗经》或《旧约》故事等,都是作者未详、创作年代无法确定以及风格极难总结的口述传统的例子。芝加哥大学著名汉学家与人类学家苏源熙教授(Haun Saussy)通过他关于韵律的研究告诉我们,口述传统不仅比书写文明更加源远流长,对人类心灵启迪和历史传承也是绝顶重要。

口头表演中的“元书写”

苏源熙曾经特别提及法国解构主义哲学家德里达的“元书写”(arche-writing)概念对他的启发。德里达告诉我们,柏拉图认为言语(speech)是由记忆出发的即兴创作过程,书写则是把言语复制下来的过程,所以前者高于后者,后者只会使得言语使用者变懒惰,并钝化人们把动态的记忆转化为言语的能力。这已经是一个响亮的提醒,让我们多看看言语的魅力,和言语怎样实现我们通常认为是通过写作实现的文学创作过程。德里达论述到,言语和书写是没有本质不同的。因为每种语言本身有许多已经固化的特征,比如词序和句法,使用语言的方式(包括言语和书写)也要遵循许多已经固化的认知与表达过程,所以言语和书写的过程都必须依赖对这些已经固化的语言特征和语言使用方式的记忆与重复。从语言学、认知科学和人类学的角度,这两种过程是无法截然区分的。所以即便是在使用没有书写系统的语言的地区,人们也通过口述传统传承了语言、历史叙事方式、不同范畴的知识(包括禁忌)等人们认为需要书写固化的东西。非常简化和粗略地概括一下,“元书写”大致指的就是在书写和言语发生之前,人类语言或使用语言的方式中就已经存在的那些固化的特征。德里达提醒我们,言语本身就是一种“书写”。

从“元书写”这个概念出发,苏源熙提醒我们看到许多世界范围内公认的伟大文学作品,诸如荷马史诗、《诗经》、《圣经》中的福音书等,都不是特定作者的个体写作,而是被转化到纸上的口头表演。而为这些古老的故事和诗篇注入生命的过程,恰恰是许多代不同的表演者使用早已存在的各自传统中的口述程式的过程,换句话说,就是他们把“元书写”通过口头表演表现出来的过程。一旦开始这样看待这些作品,自然而然地,我们就会跳出对“文本”“互文性”“写作手法”等现代文学研究中的框架,开始问:是谁开始的口头表演?这些古老的故事和诗篇是怎样通过言语表达出来的?怎样通过表演者的身体演绎出来的?怎样被观众/听众的身体和心智接纳和识别?这些表演都是为了谁进行的?……而苏源熙同时写到,韵律就是“元书写”中一个非常重要的具象。

苏源熙的韵律研究的例子大多“高大上”,几乎都是史诗、经书和殿堂级别的“文学”瑰宝。我们简单看一个比较有趣的。

芝加哥大学的苏源熙教授( HaunSaussy)在他的《关于韵律的民俗学》(The Ethnography of Rhythm: Oralityand Its Technologies) 一书中带我们走过了万花筒般多彩的学术展演,从语言学、民俗学到宗教研究,从心理学、历史学到声学,为的是向我们展示口述传统对人类历史与心灵的深刻影响,这一点一直被忽略。

RING AROUND the rosy 玫瑰做的花环

POCKETS FULL of posy 满满都是花束

这首17世纪的英国童谣开头两句不仅压了“r-r-r”和“p-p”的头韵,而且压了“sy”的尾韵。读书认字前的孩子们就能一边念一边拖着手转圈圈。而這些韵律恰恰就是为了这样边唱边玩而使用的,它们非常符合儿童身体天然的运作方式与速度。许多人都知道这是黑死病肆虐伦敦期间出现的著名死亡童谣。诗歌前两句就描述了黑死病的病症。天知道从亨利八世到维多利亚女王时代,这些暗黑童谣“传颂”了多少劫难,它们是被时代浪潮拍打的普通人的声音及其消化苦难的方式,而一如歌声和游戏,它们又消散在学龄前孩子们天真稚嫩的歌声和身体的摆动之中。

苏源熙在他的韵律研究集结成的书中这样写道:“口头表演者会在重复性的讲述中借助记忆说出一些常用的语句,以节省精力在需要时做出特别的口头创作”。他在讲解口头表演的特征时还说到,我们在面对文本时,觉得每个词、每个短语、每一段话都是一样重要的,但其实并非如此。口头表演在被录制下来转写成文本之后,能看到大量重复的段落、程式化的短语,以及许多感觉是错用的地方。但如果你在现场听,就能感受到这些重复性段落会创造出韵律和速度。一些在阅读时看起来奇怪的词语,在口头表演中则会创造出高低起伏的音韵,吸引听者的注意,传递出故事的氛围和重点。同时,文本上相同的词语、短语和段落,每个表演者说出来的方式是不一样的,创造出来的氛围和表达的情感也是不同的。

苏源熙说,所谓“程式化语言”对我们来说是程式,对表演者来说则是维持速度、铺垫高潮的必要动作。例如,马达加斯加的口头表演者们就善于在不同的段落中创造出“唱和”一样的韵律衔接,用一些大家耳熟能详的短语出其不意地描述大家料想之外的场景和情节,从而达到表演效果。这样一来就启发我们去思考,如果一个作品没有作者,谁来决定哪一段是“美”的?谁知道哪一段是怎样创作的,意在如何?如果这些转写出来的“文本”在原先的使用者看来,并非是用来阅读知其意,而是为了帮助记忆和表演的辅助工具,那它还是我们心目中的“文学作品”吗?按苏源熙的话说,“口头诗歌是表演者和观众不同主体之间的相互镌刻,许许多多个体共同在表演过程中为它赋予生命”。而韵律的生成和传递的过程就是实现这一镌刻的关键。

希臘神话中,光明、音乐和预言之神阿波罗和和史诗女神卡利俄珀之子奥菲斯拥有出众的音乐才华,他的琴声甚至能使猛兽温顺祥和。图为公元3世纪时期土耳其塔尔苏斯市的马赛克画。

把诗歌镌刻在身体上

苏源熙关于韵律研究的第二个重要论点大致可以概括为,口头表演是韵律把诗歌镌刻在个体身上的过程,让声音和具体语词的意义形成一个整体。他自己谦虚地提到,这个论点是深受在英语世界不太为人所知的法国人类学家马塞尔·茹斯(Marcel Jousse, 1886—1961)的影响。茹斯生前做过大量不同社会口述传统的民俗学研究,非常注重分析韵律和言语中的分节分句与人的身体结构的关系。苏源熙写到,口述过程中韵律驱动身体做出各种姿态和手势作为表达,就是“元书写”镌刻在身体上的“书写”过程。而听众受到感染的时候,身体同样对韵律和表演者的身体移动做出反应,这一“书写”过程同样实现在了他们的身体上,传递了表演想要展现和传承的内容与形式。

这时,苏源熙又邀请我们再稍微想深一点点:一次口头表演是韵律把诗歌镌刻在人们身上的过程,而口述传统则使得韵律把诗镌刻在人类的意识之上。现象学家们如梅洛-庞蒂认为,人类身体随着世界上存在的种种韵律移动,体现了自身的意向,这与口头创作中的意向是相同的。苏源熙通过他的论述邀请我们重新思考何为口述传统,何为言语。人类身体的移动体现了历史传承下来的种种韵律以及周围环境赋予我们的新韵律,而这些韵律通过言语发生的过程镌刻在我们的意识之上,促使种种意向的形成。我们较为熟悉的希腊神话和印度神话中,季节化身的神祗们永恒地交战和上天入地,难道人们不是在各种口头表演仪式中,通过这些诗篇中的韵律在身体上的流动,感受、理解和接受季节变幻和时间的循环?后羿射日、洪水中的葫芦或方舟、南美洲的豹子、威尔士的雌雄同体的野猪……难道人们不是在各个文明的起源神话的口述展演中,感受到生命从永恒到转瞬即逝的悲伤,从而理解和接受死亡,从纯真懵懂到背负欲望的沉重,从而理解和接受罪与希望?而这一切理解与接受都在集体的层面塑造了人类意识形态上,对历史长河中种种政治组织形式的接受和积极变更的愿望。

回到最初的问题:是谁在向我们讲述古老的故事?法国人类学家列维-斯特劳斯认为,神话与音乐都是语言的女儿。如果你认同苏源熙在这本书中的论述,那么你就可以认为,是天地间的音乐在我们的身体与心灵上镌刻诗篇,人类与古老的故事本为一体。

(责编:刘婕)

——新一代江格尔奇为例