基于数据挖掘的中药归经特点分析

王雪纯 李秀敏 苗明三

(河南中医药大学中医药科学院,郑州,450046)

药物归经不是孤立的,与其性味势必相得益彰,在临床应用中也有药物引经、直达病位等不同[1]。检索各数据平台,发现目前中药归经研究多针对某一疾病、某类中药等,针对中药大样本归经的研究较少。为弥补研究空白,本文纳入临床应用频率较高的中药,通过数据挖掘技术,探讨中药归经、功效及五脏疾病之间的关系,以及在《中医内科学》中治疗五脏疾病使用的高频核心药物的量效关系,以期为中药数据的归纳汇聚增添多样性,挖掘中药应用的内部联系和规律。

1 资料与方法

1.1 文献来源 检索《中药学》(卫生部“十二五”规划教材)、《中药大辞典》(2006年第二版)、中药查询网(http://www.zhongyoo.com)。

1.2 检索策略 以《中药学》为检索源、《中医内科学》脏腑系列疾病常用方为限定,《中药大辞典》统一药物名称。

1.3 纳入标准 《中药学》和《中医内科学》疾病代表方共同包含的药物。

1.4 排除标准 1)同种药物名称不同者;2)同种药物因炮制方法改变而名称不同但归经仍相同者;3)附药。

1.5 数据的规范与数据库的建立

1.5.1 数据库建立 用Microsoft Office Excel 365专业版本软件记录所获得中药,建立原始数据库。一级数据库:《中药学》中包含的中药的名称、类别、归经。二级数据库:《中医内科学》各论中,肺、心、脾胃、肝胆、肾脏腑系统疾病下代表方剂的药物名称、分类、归经。

1.5.2 数据库的规范 参考《中药大辞典》规范药物名称,如“生地黄”“干地黄”规范为“地黄”,“木芙蓉叶”规范为“芙蓉叶”,“败酱草”规范为“败酱”,“三丫苦”规范为“三叉虎”。

1.6 数据分析 采用Microsoft Office Excel 365对已录入药物的归经进行统计,并分析不同归经的中药类别、和功效分布情况。分别应用统计软件Clementine12.0和IBM SPSS Statistics 21对频次≥24次的高频药物进行关联规则分析和系统聚类分析。

1.7 高频中药配伍规律与关联规则分析方法 使用Clementine12.0统计软件进行关联规则分析,建模使用Apriori算法[5]。支持度指前项中药和后项中药在同一五脏疾病中同时出现的频率,置信度指前项中药出现时后项中药出现的概率,设置提升度均≥1,以此条件分析的结果具有统计学意义,提升度越高表明前项与后项的关联度越强[6]〔MERGEFORMAT。设置最低条件支持度30.0,最小规则置信度80.0%,选择最大前项数3,分析高频中药(频次≥24次)。

1.8 高频中药聚类分析方法 使用IBM SPSS Statistics 21统计软件对本文所统计治疗五脏疾病常用药物中的高频中药(频次≥24次)进行系统聚类分析并绘制使用平均联接(组间)的树状图。

2 结果

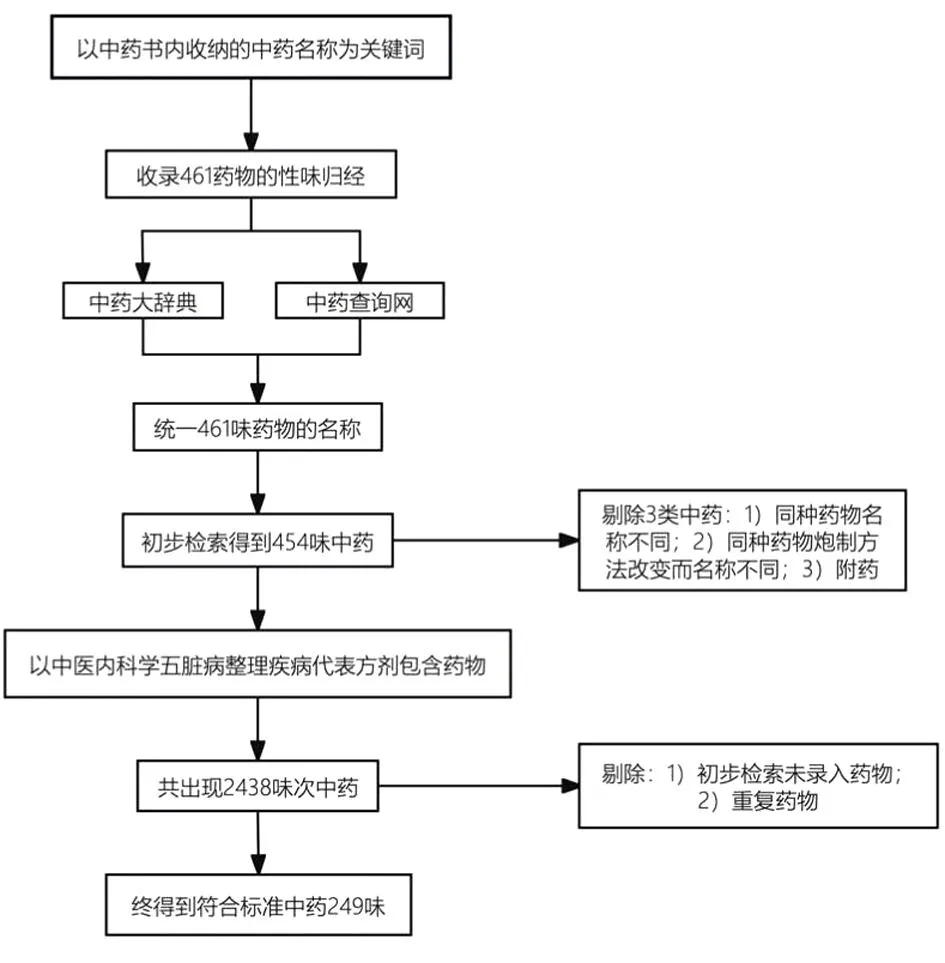

2.1 中药纳入分析结果 获得归属于肺经、大肠经、胃经等12条经脉的中药共计461味,经排除筛选后纳入454味中药。整理《中医内科学》,共获得2 438味次中药,经剔除重复药物和《中药学》(一级数据库参照书)未出现的药物后纳入249味中药。见图1。

图1 中药纳入分析结果

2.2 中药归经分布情况 《中药学》符合纳入标准的中药共收录454味,频次排前3的归经分别为肝经(18.29%)、肺经(15.94%)和胃经(14.43%)。依据统计分析结果,入肝经药清热、祛风湿、活血化淤功效较多,入肺经药化痰止咳平喘、清热、解表功效较多,入胃经药清热、理气、解表功效较多。其余频次排名为脾经、肾经、心经、大肠经、膀胱经、小肠经、胆经、心包经、三焦经。

2.3 不同归经中药的种类分布情况 按照不同归经中药进行药物种类分析,其中植物药入12条经总频次916次;动物药入10条经总频次90次;矿物药入10条经总频次62次。植物药归经(频次≥100次)主要为肝经(186次)、肺经(150次)、胃经(128次)、脾经(111次)、肾经(100次)。动物药归经(频次≥10次)主要为肝经(32次)、肾经(16次)、心经(10次)。矿物药归经(频次≥10次)主要为肝经(17次)、胃经(10次)。见图2。

图2 不同归经中药的种类分布情况

2.4 不同中药归经的功效频次分布情况 不同归经药物涉及功效总频次为1077次,将归经按照功效总频次降序排列[2],可以看到入肝经的功效频次最大,其次是肺胃二经,其中入肝经的药物多具有清热、祛风湿、活血化瘀、止血、补虚等功效;入肺经的中药多具有化痰止咳平喘、清热、解表、补虚等功效,肺经药物涉及功效最多,为21种;入胃经的药物多具有清热、理气、解表和补虚的功效。见表1。

2.5 五脏疾患与药物归经

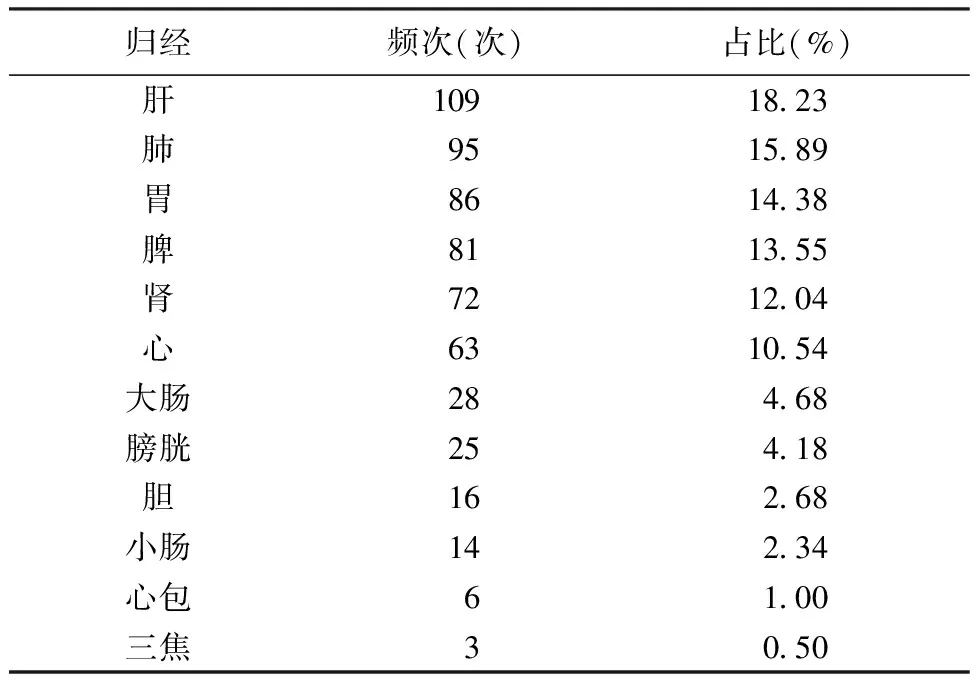

2.5.1 高频单味中药归经分析和频次统计 经过《中医内科学》五脏病代表方剂对药物的再次筛选侯[3-4],获得249味中药。前3位归经为肝经、肺经和胃经。见表2及图3。由图3可看出入肝经药频次最高,近入心经药频次的1.7倍,近入心包经药物的36倍。提示此3条归经相关联的常用单味儿中药在治疗相关脏腑疾病时效果显著作用明显,因而在脏腑发病时多用此三条经脉涉及的单味药,同时体现了肝、肺、胃三脏腑之间关联紧密也为各自证明肝藏血、肺主气、脾胃为生化之源。

表2 五脏系统疾病常用中药归经情况

图3 五脏常用中药归经频次情况

按治疗五脏疾病计数共254个证型,其中单味中药频次≥24次为高频中药占比10%,有25味,其出现频次占比所有证型的药物总频次(2305次)高达44%。分析结果显示高频药前5位为甘草、茯苓、陈皮、白术、当归。见图4。

图4 高频中药五脏疾病统计和中药频次分布

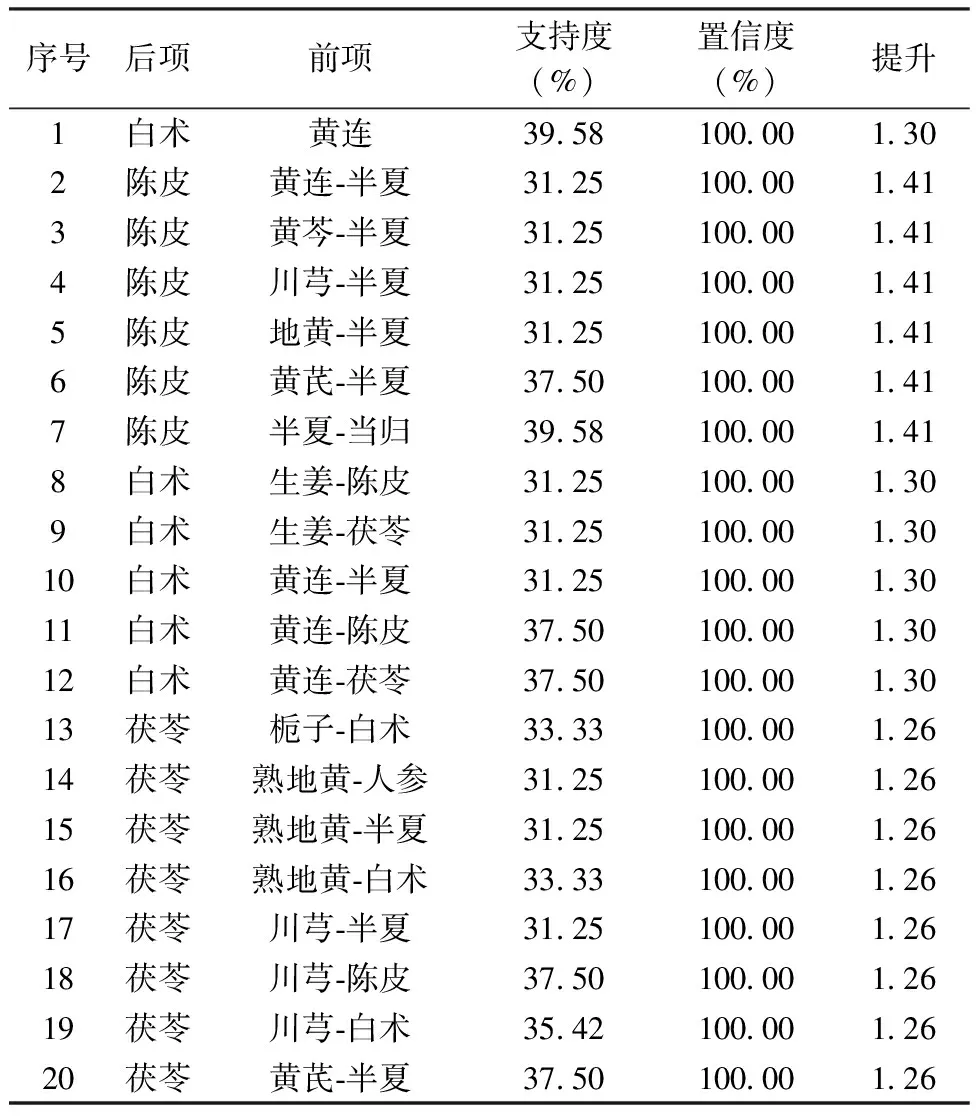

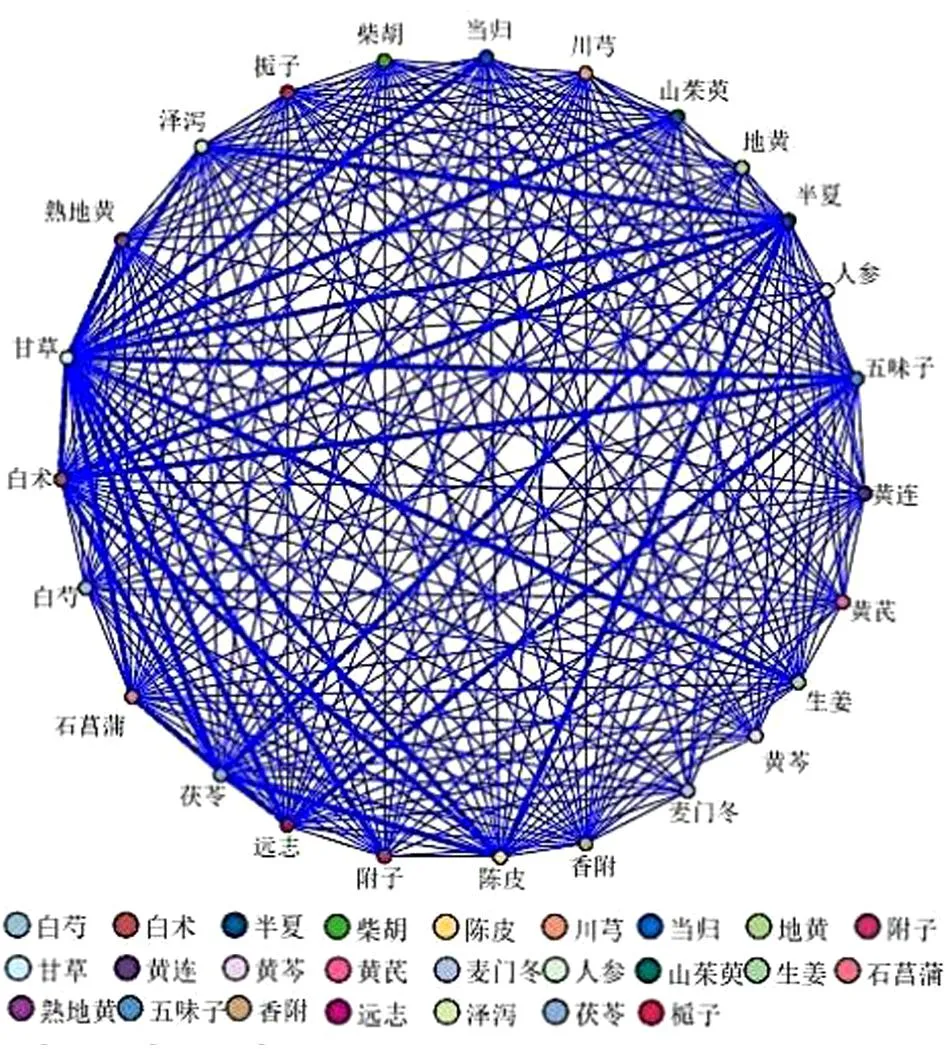

2.5.2 高频中药配伍规律与关联规则分析 对所得高频中药进行配伍规律分析,放在方法中得到了67组核心药对,348组三阶药物组合,428组四阶药物组合。为进一步挖掘治疗五脏疾患常用药物之间不同配伍的关联规则,减少因某些中药应用的偶然性导致的出现频率低却产生极大提升度的情况,同时避免某种药物出现的频率过多而没有代表性,故再次限定频次≥24,设置最小规则置信度100.0%,选择最大前项数3,又因甘草在大量经方配伍中为辅佐药,不做主药,故在建模前删除字段“甘草”后得到37组。见表3~4。药物组合顺序按照提升度降序排列。分析结果显示,其中陈皮-半夏-当归的支持度最高。最终输出五脏疾病中使用的高频药物关系的网络化分析图见图5。如图5所示,陈皮关联最强的药物为甘草、半夏、白术、茯苓,与半夏关联最强对药物为甘草、泽泻、白术、茯苓、陈皮,与甘草关联最强的药物为当归、山茱萸、半夏、五味子、生姜、陈皮、附子、远志、石菖蒲、茯苓。

表3 治疗五脏疾患的2味、3味中药关联性分析

表4 治疗五脏疾患的4味中药关联性分析

图5 五脏疾患高频药物(频次≥24)关系复杂网络化分析

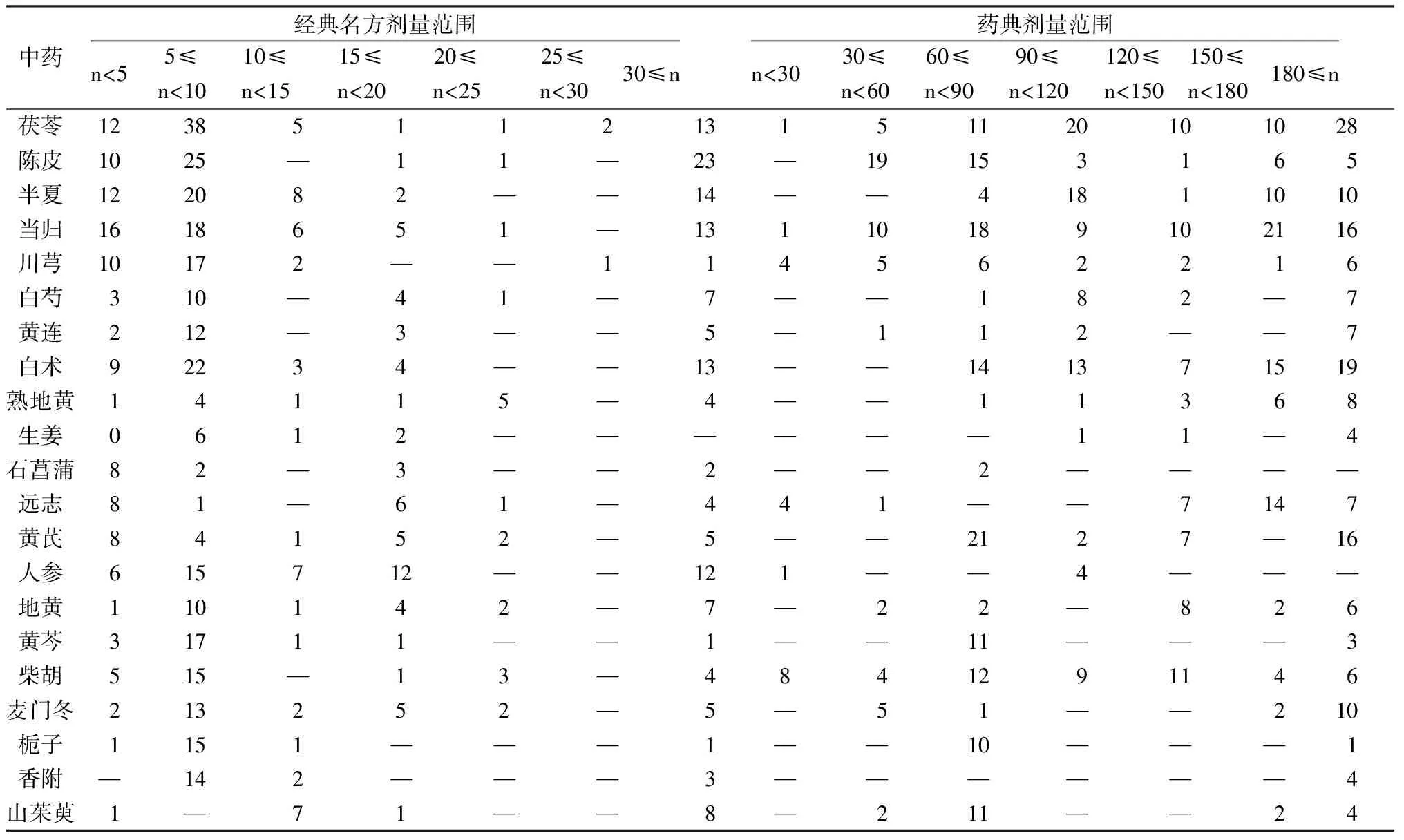

2.5.3 高频中药剂量情况 将关联规则分析结果中出现的21味中药[7],根据疾病不同证型对应的经典名方治疗剂量进行总结,另与《中华人民共和国药典(一部)》(2020年版)规定的经方药物剂量进行对比放方法中。见表5。经典名方剂量总区间多处于5~30 g附近,而当代药典剂量范围处于30~180 g附近,是经典名方的6倍。

表5 关联规则药物应用剂量情况(g)

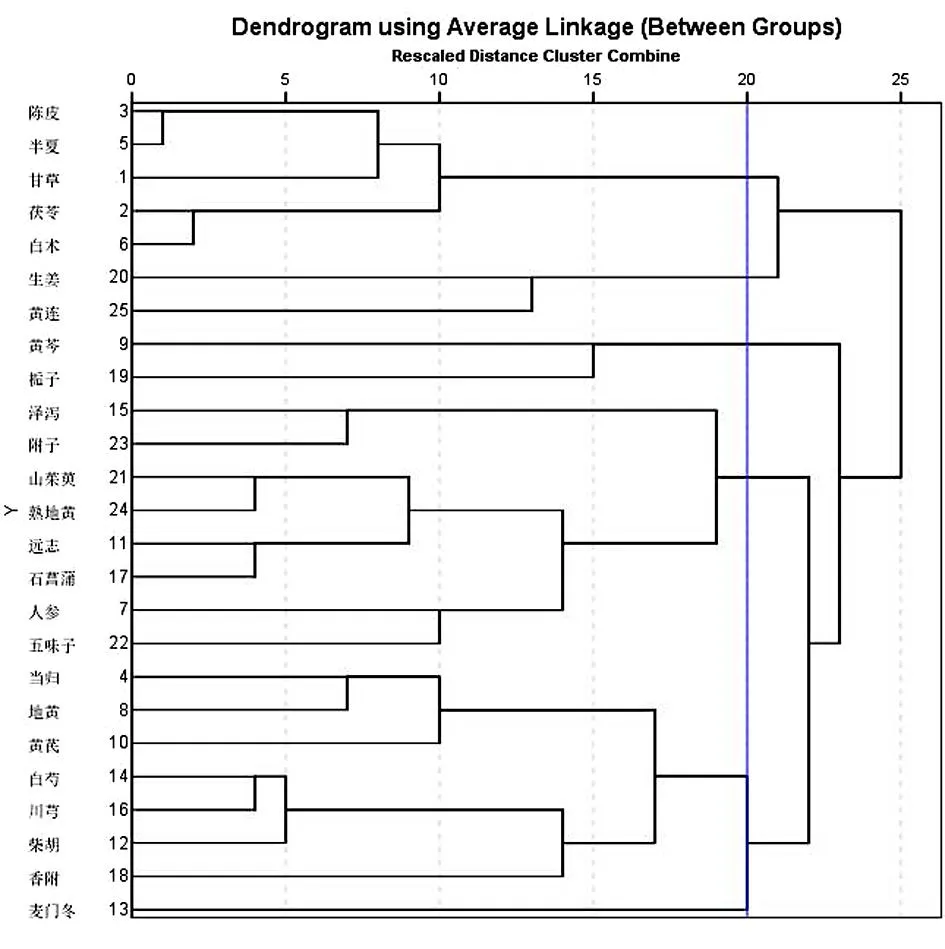

2.5.4 高频中药聚类分析 对高频中药进行聚类分析,分析结果以图中蓝色基线所示,放方法中共得到6类聚类中药组合,类1:陈皮、半夏、甘草、茯苓、白术;类2:生姜、黄连;类3:黄芩、栀子;类4:泽泻、附子、山茱萸、熟地黄、远志、石菖蒲、人参、五味子;类5:当归、地黄、黄芪、白芍、川芎、柴胡、香附;类6:麦门冬。见图6。

图6 高频药物间(频次≥24次)系统聚类树状图

3 讨论

药物对机体脏腑的选择性作用突出的彰显了中药的归经理论特点,如归肝经的中药主要作用于心血管和造血系统;归胃经的药物主要作用于消化系统;归肺经的药物主要作用于呼吸系统[2-3]。统计结果,中药归经与药物基源有一定的相关性。诸药皆以入肝经频次最多,进一步充实了临床用药首关效应的原理。胃为仓廪之官,主纳水谷,脾为湿土,土湿则滋养万物,脾润则长养脏腑,植物药多入肝经、脾经和胃经正体现了药食同源,先入脾胃后滋养五脏周身。本研究在前期数据库录入时发现,归经与药物的药理作用和有效化学成分也有较深的关联意义,如归肺经有效化学成分中挥发油和黄酮类的频数较高,有研究表明,挥发油和黄酮类化合物具有抗菌抗炎、解热镇痛解痉和免疫增强的药理作用,对于改善咳喘类症状效果明显[8];入心经有效化学成分出现频数较高的是萜类和黄酮类,数据证实在临床中萜类和黄酮类药物为治疗冠心病与动脉硬化、心力衰竭与高血压等病的常用药[9-10]。人的机体是动态平衡的,中药在人体内部起作用的方式和过程复杂多样,现代药理学研究的中药单一因素与治疗疾病之间的关系往往需要时间建立,因此其功效不可单纯以有效成分概括[11]。本文重点挖掘了中药的归经分布情况、中药归经与功效的相关性、高频药物的应用剂量及药物之间的关联规则和系统聚类结果。

3.1 频次统计结果分析 药物归经从本质说,是对药物某种临床作用在中医药方面的理论解释和归类总结。归经相同的药物,往往也具有类似的功效[11]。频次分析的结果表明,涵盖功效类别最多的是归肺经的中药,而功效总频次最多的是归肝经的中药,治疗五脏病的常用药也是归肝经最多肺经其次,“凡周身之血总视血海为治乱,血海不扰,则周身之血无不随之而安,肝经主其部分,故肝主藏血焉”有引号的只能用1篇文献[12],然药物归肝经时涵盖功效总频次虽多,其中功效频次较多的仍不外乎清热、祛风湿、活血化瘀、止血、补虚;“肺为乾金,象天之体,又名华盖,五脏六腑之气,皆能上熏于肺以为病”有引号的只能用1篇文献[13],肺主气,既主呼吸之气又主周身之气,故药物入肺经多具有治其本体化痰止咳平喘的功效又多有清热、解表、补虚的功效,肝肺共同作用更多体现在气机升降推动气血津液运行方面。

3.2 关联规则结果分析 关联规则分析得出共20组两味和三味药物组合,关联度强度最高,支持度排名最高的药对分别是白术-黄连(补虚药-清热药)、陈皮-半夏-当归(理气药-化痰止咳平喘药-补虚药)。治疗五脏疾患的药对、3味中药组合关联性分析中支持度最高的依然是前3味中药组合起来的药对陈皮-半夏-当归。以上药对大量出现在各类经方中,如《太平惠民和剂局方》中的“二陈汤”其药物组成为半夏、橘红、白茯苓和甘草,为治湿痰证之基础方[14],主要在燥湿化痰的同时辅以理气和健脾利湿,苦辛之中少佐酸收,散收相合,燥湿化痰而不伤气津,具有燥湿理气祛已生之痰、渗湿健脾杜生痰之源的配伍特点。中4味中药组合陈皮-半夏-当归-茯苓(理气药-化痰止咳平喘药-补虚药-利水渗湿药)支持度最高为37.5%,根据该4味中药组合不单单只出现在某一疾病的治疗中,在五脏病的治疗中均为常用药物组合。此药对再加天麻和甘草则可组成名方“半夏白术天麻汤”,该方为治风痰眩晕、头痛之经典名方,出自《医学心悟》,群药配伍风痰并治,肝脾同调,标本兼顾。系统聚类结果也恰好吻合,在系统聚类分析中得到的6类新药组合中为首的一类药物便是陈皮、半夏、白术、茯苓、甘草。

3.3 应用剂量结果分析 以治疗五脏病经典名方为参照对既定中药的应用剂量进行统计,并与现代应用范围作对照,参照标准为《中华人民共和国药典(一部)》(2015年版)。药典所收录成方为中成药而非汤剂,根据统计结果可知中成药的药物平均剂量均高于经典名方中药物应用的平均剂量。但在药方中存在个例,如治疗脾胃疾病中的泄泻时,名方“参苓白术散”(出自《太平惠民和剂局方》)的茯苓剂量为1 000 g,在同样配方“参苓白术丸”里药典对茯苓的规定剂量为100 g,此处可见药典的规定范围更狭窄也更安全。药物应用剂量多与君臣佐使、患者胃气、病症有关[15]。药物剂量的变化会使君臣佐使变化的同时还会改变药方的功用主治,如治疗五脏疾病时选取的经典名方中茯苓、白术两味药物应用剂量范围最大,均为3~1 000 g,茯苓用于治疗哮病缓解期的肺脾气虚证时小剂量3 g(《太平惠民和剂局方》六君子汤)可甘淡补脾,用于治疗泄泻久泻脾胃虚弱证时大剂量1 000 g(《太平惠民和剂局方》参苓白术散)可健脾渗湿平补脾胃之气;白术用于治疗不寐的心脾不足证时小剂量3 g(《正体类要》归脾汤)可益气健脾,用于治疗肺痨的气阴耗伤证时大剂量1 000 g(《太平惠民和剂局方》参苓白术散)可健脾补气培土生金。

3.4 系统聚类结果分析 聚类一方面是从观测到的不同个案对象的众多特征中寻找共同特征,另一方面,聚类在处理抽象变量时,利用彼此独立而又具有代表性的未知变量能够做出探索性的聚类,对获取新知有着重大意义[16]。本研究通过系统聚类分析共得到6类创新组方。C1:陈皮、半夏、甘草、茯苓、白术,五味药均入脾经,代表方有“补气运脾汤”“藿香正气散”,陈皮、半夏、甘草又同时入肺经,代表方有治疗肺脾气虚证的“六君子汤”,治疗肺肾两虚证的“生脉地黄汤”和“金水六君煎”。C2:生姜、黄连二者均入脾经和胃经,生姜具有解表散寒、温中止呕、化痰止咳的功效,黄连可以清热燥湿、泻火解毒,同用共奏辛开苦降、寒热并调的特点,可以治疗脾虚湿滞,寒热互结证。C3:黄芩、栀子,均为清热药,多次组合应用在“黄连解毒汤”“龙胆泻肝汤”“防风通圣散”等经典名方中。C4:泽泻、附子、山茱萸、熟地黄、远志、石菖蒲、人参、五味子,偏重于入肝经肾经和心经,合用时药效体现出补益肝肾、宁心安神、阴阳并补、开化同施、上下并治的特点。C5:当归、地黄、黄芪、白芍、川芎、柴胡、香附,偏重于气血双补、阴阳并补,同时川芎香附合用可和血止痛。

综上所述,中药归经理论作为中医学的重要组成部分,源于临床实践,反过来可指导组方用药,对临床选择用药有着重要指导意义。虽然归经理论是古代中医整体观念不可分割的一部分,与现代的微观审查有着一定的差异性[11],但归经引导用药的实用性是不言而喻的,且与现代药理在体内的作用定位殊途同归。同样,中药归经虽然是中药学理论不可或缺的组成部分,理论较强内涵丰富,但是不可避免的仍存在一些局限性,如相对来说更适用于脏腑辨证或经络辨证中,而在体表外用药时借鉴意义则不大[17]。我们要用规范化标准化的方式去不断挖掘文献整理归纳中药归经理论的本质,与现代技术融合,更好地应用于临床。

利益冲突声明:无。