基于《中医方剂大辞典》挖掘古代治疗偏头痛的用药和时代规律

张 瑶 付 兴 侯鉴宸 周冉冉 杨 凤 李芊芊 葛 飞 罗亚敏 陶晓华

(北京中医药大学中医学院,北京,102401)

偏头痛是一种常见的发作性疾病,主要表现为单侧、双侧或全头痛,持续4~72 h,发作时伴有胃肠和自主神经改变症状,如恶心、呕吐、畏音或畏光等[1]。全球患病人数已超10亿,年患病率为15%,我国偏头痛的年发病率高达9%[2]。偏头痛发作频繁且易反复,疼痛剧烈,严重影响患者的生活、工作或学习,导致4510万伤残损失寿命年(Years Lived with Disability,YLDs),占全球疾病负担的5.6%,高于其他所有神经系统疾病的总和[2]。药物治疗方面,国际上通常采用非甾体抗炎药、曲坦类药和降钙素基因相关肽(Calcitonin Gene-related Peptide,CGRP)受体拮抗剂等药物。但这些药物具有不良反应和多种禁忌证,或成本较高,故其不能广泛应用于偏头痛患者[1,3]。

中医学对偏头痛的认识由来已久,历代医家均有丰富的辨治经验,可发挥独到的治疗优势。古代记载的“偏头痛”“偏头风”“偏正头痛”等病证与现代偏头痛十分相似,并留下大量治疗偏头痛的有效方剂。《中医方剂大辞典》[4]详尽收集了绝大部分古代方剂,可作为偏头痛方药研究的重要资料来源。本文基于《中医方剂大辞典》对古代医家治疗偏头痛的用药规律和思想进行数据挖掘,可为现代临床治疗偏头痛提供重要参考。

现有的中医药数据挖掘往往聚焦于古代整体进行用药频次和规律等分析,缺乏对不同年代治疗偏头痛用药思路的观察。本研究首先分析不同年代的偏头痛药用规律是否存在差异,其次对古代整体治疗偏头痛的方药规律进行统计分析。

1 资料与方法

1.1 文献来源 《中医方剂大辞典》[4]中收载所治病证包括偏头痛的方剂,时间范围定为清代及以前。

1.2 检索策略 以“偏正头痛”或“偏正头疼”或“偏正头风”或“偏头痛”或“偏头疼”或“偏头风”为检索词进行检索具有相应功用主治的方剂。

1.3 纳入标准 1)清代及清以前的方剂;2)方剂功用主治中出现“偏头痛”及其近义词,如“偏正头痛”“半边头痛”“半边头风”等。

1.4 排除标准 1)重复的方剂;2)组方用药缺失的方剂;3)年代不详的方剂;4)清代以后的方剂。

1.5 数据的规范与数据库的建立

1.5.1 数据库的建立 将检索得到的方剂药物按照古今医案云平台的模板录入Excel软件中,建立偏头痛古代用药数据库。

1.5.2 数据库的规范 以《中华人民共和国药典》[5]为标准,并参考《中药大辞典》[6]对药物名称进行规范,如“川芎末”“芎”“芎”统一为“川芎”,“川羌活”规范为“羌活”,“羌独活”拆分为“羌活”“独活”等;同时参考已有文献[7]的研究方式将功效拆分为功效单元,如祛风止痛拆分为祛风和止痛,而通鼻窍、续折伤、大补元气、引火归元等具有完整语义的3字词或4字词功效单元不予拆分。参考《中国医籍大辞典》[8]和《中医古籍目录》[9]对成书年代予以确认。

1.6 数据分析 将数据库导入古今医案云平台,通过数据挖掘模块统计古代治疗偏头痛方剂的中药、四气、五味、归经和功效频率,并进行中药关联和复杂网络分析。关联分析设置置信度≥0.1和支持度≥0.1,将筛选出的药对组合绘制成关联网络图;复杂网络分析设置分析类型为普通关系、边权重≥1和显示边数=1000,对度值排名前50的中药进行可视化。

通过WPS 11.1.0、OriginPro 2021b 9.8.5、TBtools 1.09[10]、GraphPad Prism 8.02和Cytoscape 3.7.2软件对其结果进行分析与绘图。

2 结果

2.1 各年代中药频次统计

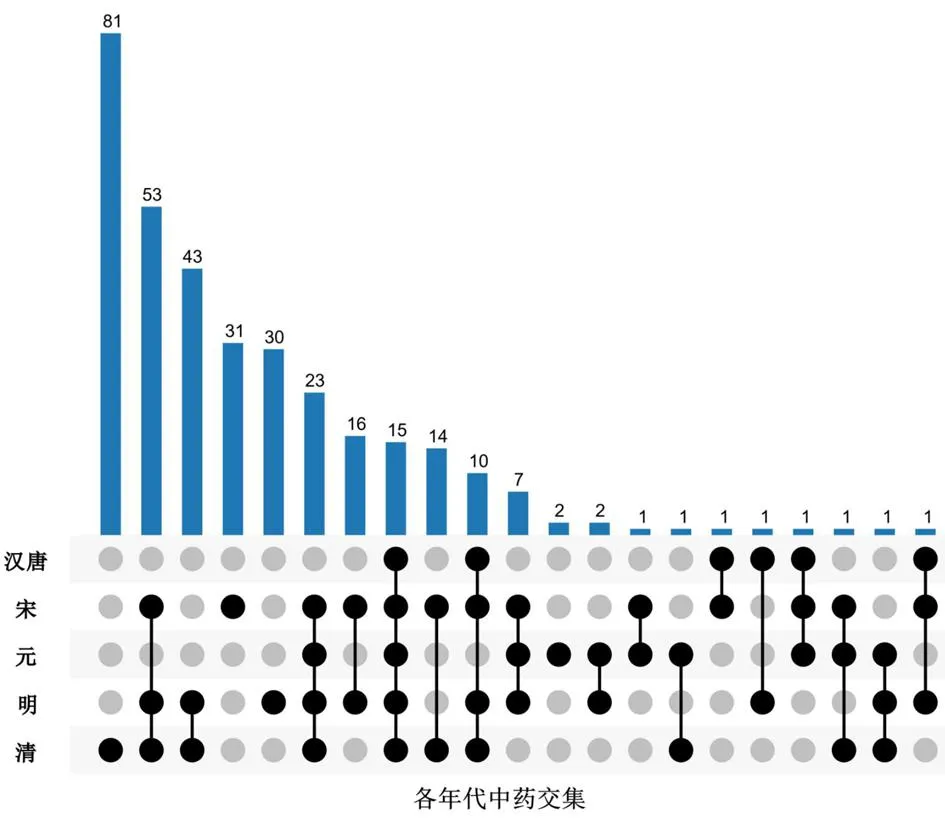

2.1.1 中药种类和频率统计 共纳入方剂266首,汉唐、宋代、元代、明代、清代的方剂分别为5、123、11、84和43首,分别包含29、174、54、202和242种中药,涉及中药337种。中药种类呈逐渐上升趋势。其中,有15种中药在5个年代均有应用,宋代、元代、明代和清代分别有31、2、30、81种独有的中药。见图1。

图1 各年代中药种类及交集数目

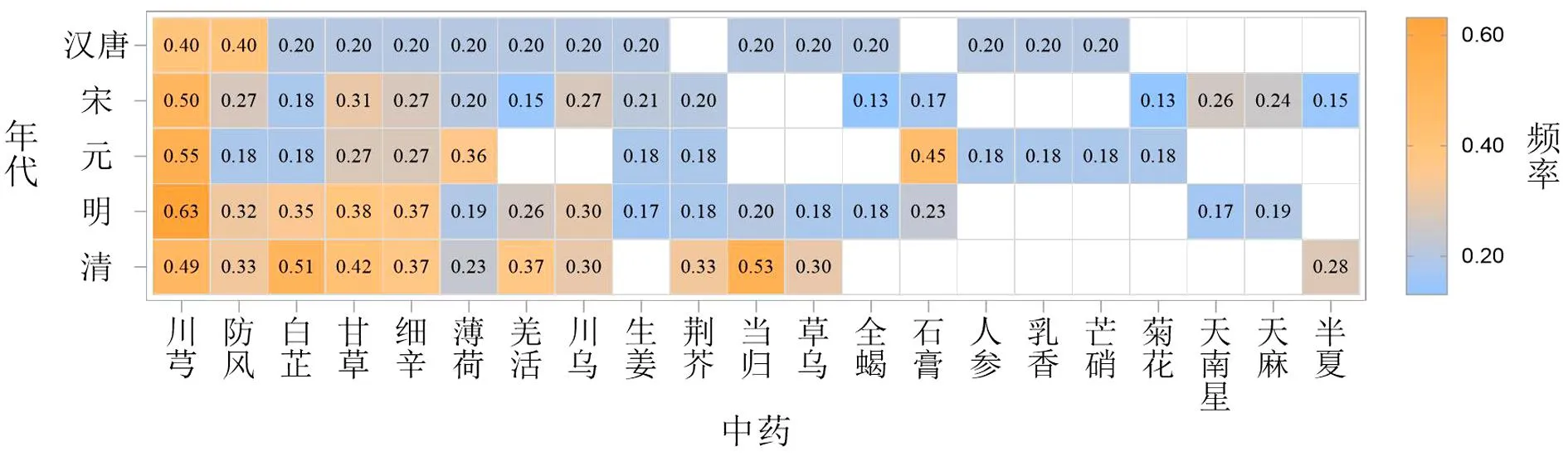

5个年代高频使用的中药种类相似度较高,清代使用频率最高的中药为当归,其余4个年代均为川芎。为比较高频中药的应用情况,依据使用频率将各年代排前15位的中药绘制成热图,发现各年代共有的高频中药有6个(川芎、防风、白芷、甘草、细辛、薄荷),其中川芎在各年代的使用频率均大于0.40。至少在3个年代出现的中药共有8个,为羌活、川乌、生姜、荆芥、当归、草乌、全蝎和石膏。见图2。

图2 各年代频率排前15位的中药

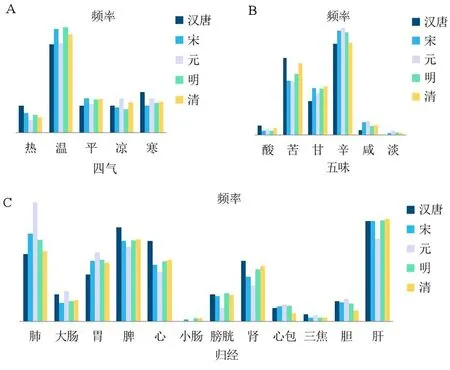

2.1.2 中药四气、五味、归经频率统计 汉唐、宋代、元代、明代和清代治疗偏头痛用药的四气、五味和归经规律基本相同。5个年代都偏重于使用温性药物,热、平、凉和寒性药物的使用频率均较少。苦

味和辛味在各时代中都较为常用,甘味次之,酸味、咸味和淡味较少使用。归经方面,各年代都喜用归肺、肝和脾经药,归肾、胃和心经药次之,归小肠和三焦药的使用频率最少。见图3。

图3 各年代用药的四气、五味、归经频率

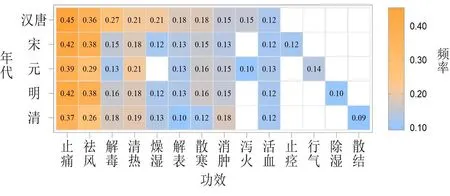

2.1.3 中药功效频率统计 比较各年代高频功效基本相同,共有功效有8个,分别为止痛、祛风、解毒、清热、解表、散寒、消肿和活血。各年代排名前2位功效均为止痛和祛风。见图4。

图4 各年代频率排名前10的中药功效

2.2 汉唐至清的用药规律

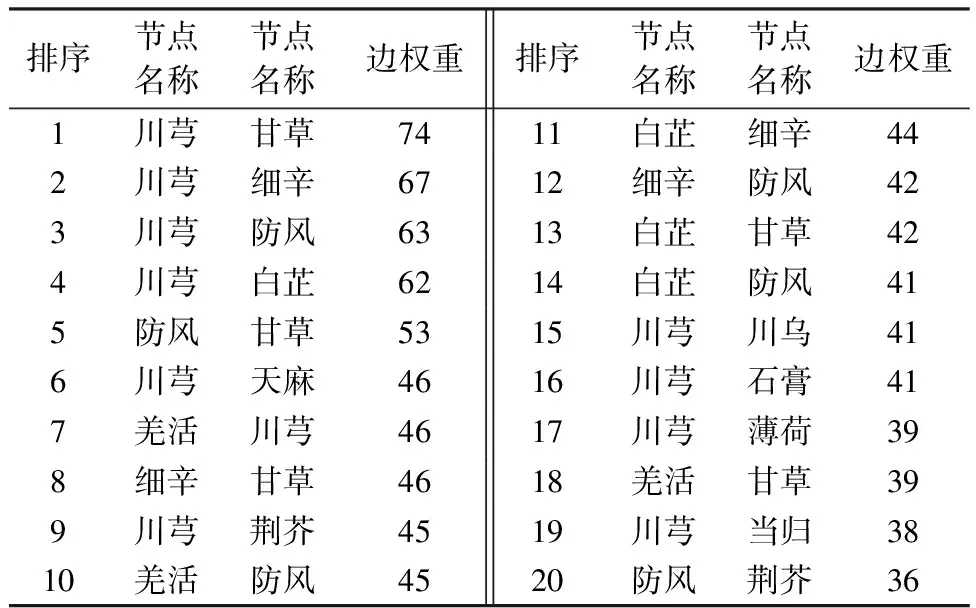

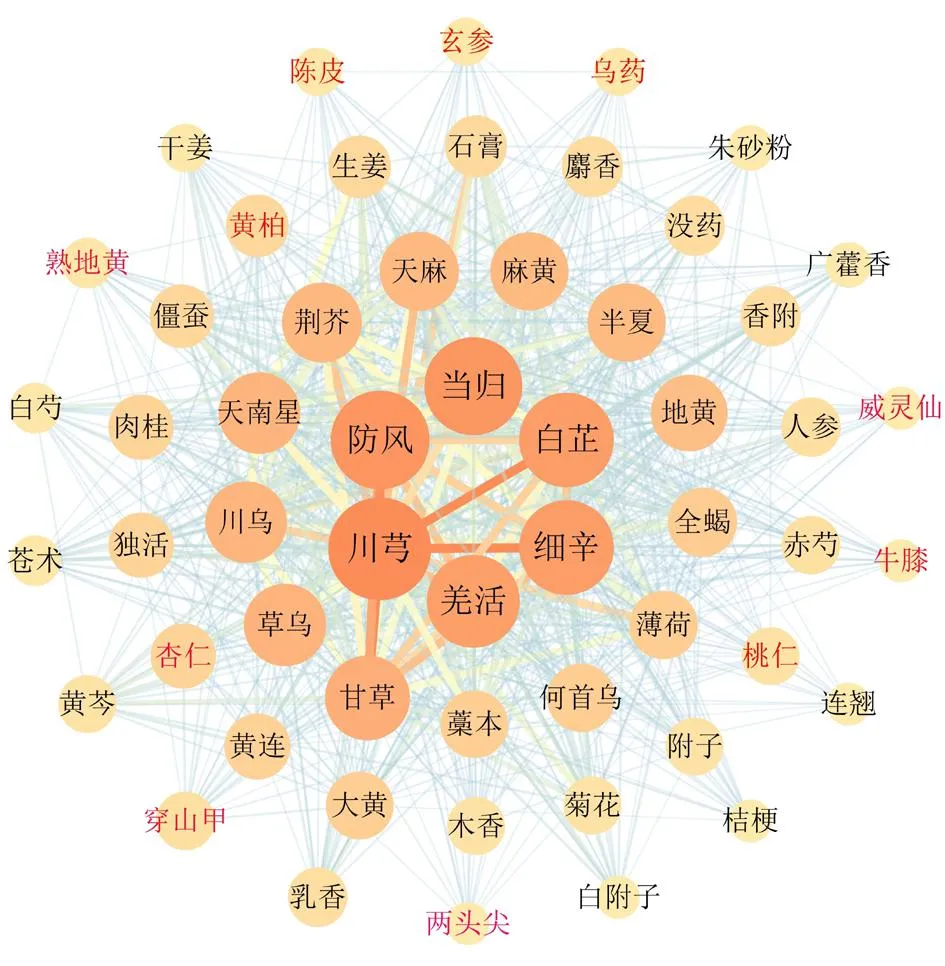

2.2.1 复杂网络分析和高频中药统计 复杂网络和高频中药分析所得排名前50中药共有43个中药重合,可能为汉唐至清治疗偏头痛的重要中药,其中川芎、防风和当归可能为最核心的中药。见图5。对边权重前20条边进行展示,以从药物网络角度说明中药之间的关联性情况,边权重排名前3位依次为川芎与甘草、细辛、防风组成的边。见表1。

表1 复杂网络边权重前20条边

图5 汉唐至清度值前50中药的复杂网络

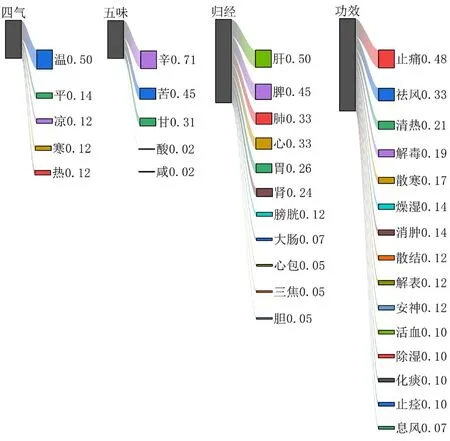

2.2.2 重要中药的性味归经和功效统计 43味重要中药的四气、五味、归经和功效规律与各年代基本相同。四气方面,温性中药的应用频率远高于平、凉、寒和热性中药;五味以辛味为主,其次为苦味和甘味;归经方面,由高到低依次为归肝、脾、肺、心、胃和肾经;功效方面,止痛和祛风为频率最高,其次为清热、解毒、散寒、燥湿、消肿、散结、解表、活血等。见图6。

图6 43味中药的四气、五味、归经和高频功效(%)

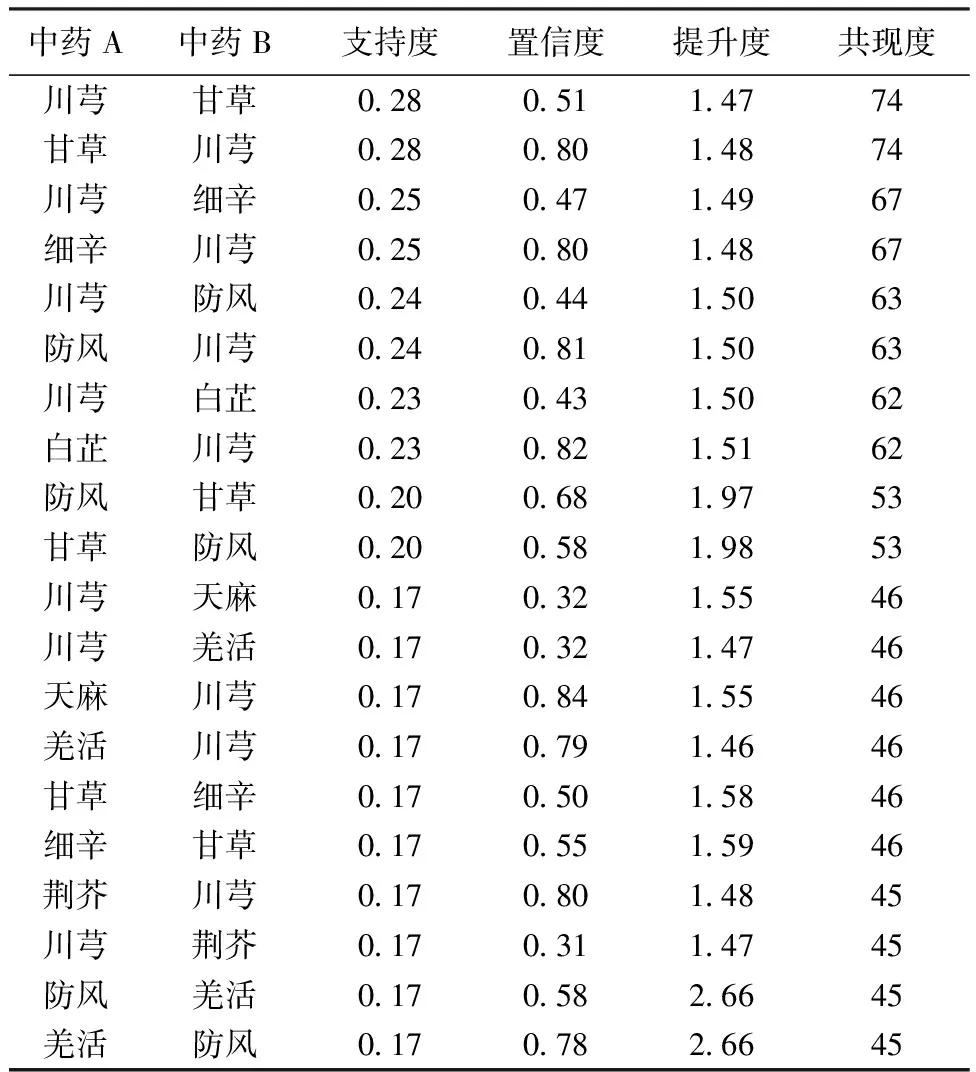

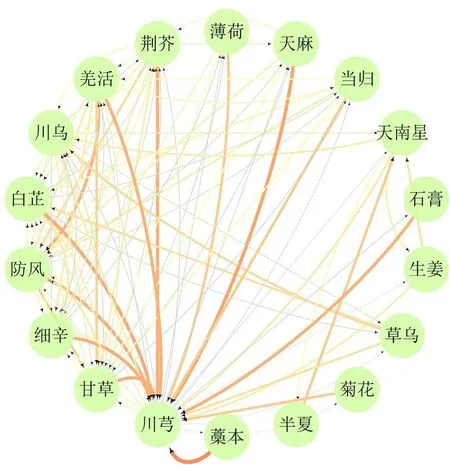

2.2.3 中药关联分析 中药关联网络图显示川芎与其他药物的关联强度较显著。见图7。筛选出支持度排名前20关联药对进行展示,其中,甘草、细辛、防风、白芷和川芎的支持度最大,置信度均大于0.43,提升度均大于1.47。见表2。

表2 43味重要中药的支持度前20位关联药对

图7 中药关联网络

3 讨论

3.1 各年代用药规律基本相同 通过对各年代治疗偏头痛中药的频率、四气、五味、归经和功效的统计,发现各年代结果基本相同。这说明各年代用药思路自古相承,基本未变,均以温性、苦味或辛味,归肺、脾或肝经的中药为主。这可能因为各年代医家对偏头痛的认知保持一致,偏头痛在古代并未演变出新的病因病机或治则治法。差异较大的方面为各年代的中药种类,宋代、元代、明代和清代分别有31、2、30、81种独有的中药,这进一步证明各年代用药虽不尽相同,但思路十分相似。而且各年代的用药思想与汉唐至清整体亦基本一致,因此可以通过对古代诊治整体的分析来挖掘偏头痛的用药规律,而不需要担心遗漏各年代独特而宝贵的诊治经验。另外,这也启示我们偏头痛的病因病机发展稳定,古代治法和用药思路对现代治疗偏头痛具有极大的参考价值。

3.2 古代治疗偏头痛用药性味归经规律解析 数据挖掘有利于从大量随机的数据中识别出潜在有用信息[11],通过中药频率统计可直观反映古代医家治疗偏头痛的常用中药,而中药复杂网络可通过节点度和分布特性,寻找处方中的核心中药[12]。为排除干扰,将2种分析结果的前50味中药取交集,共获得43味中药。通过对43味中药分析,发现与各年代用药规律亦基本一致。

四气方面,古代喜用温性药,且使用频率远高于它药。这与偏头痛的病机多为风邪上扰、脾肾阳虚、气血不通和痰湿阻滞关系密切[13-14]。祛风之药不乏温性药物,不仅可祛除风邪,对夹寒、夹湿、夹瘀等,均可随证应用。治疗脾肾阳虚之药亦多为性温,温药可助脾肾之阳,以散阴霾,并能助脾胃运化水谷。古人云“温能通行经脉”[15],温性药物不仅能促进气血运行从而止痛,还能驱散凝滞经脉的寒邪以助气血通行。“病痰饮者,当以温药和之”[16],痰饮湿浊属于阴邪,温药可温化痰饮、祛除湿浊。

五味方面,古人多用辛、苦和甘味中药,以辛为主。“伤于风者,上先受之”[17],风邪是头痛发作的重要因素,而五味之中唯辛味具有发散风邪的功效,《中药学》[18]中记载的解表药和祛风湿药大多具有辛味。此外,辛味亦多具温热之性,《素问·至真要大论篇》曰“辛甘发散为阳”[17],说明辛味能温脏腑、祛里寒及温通血脉。苦能燥湿,《素问·脏气法时论篇》曰“脾苦湿,急食苦以燥之”[17],苦味中药可燥湿以健运脾胃,既能断生湿之源,又能开湿浊之滞。甘能缓急止痛,可用于偏头痛急性发作期;甘味多具补益,可用于偏头痛后期:久病迁延反复,正气多虚之慢性偏头痛。

归经方面,古代医家常用归肝、肺和脾经的中药。肝为风木之脏,外应于风,偏头痛与肝关系密切[13]。肝主疏泄,肝郁则气不畅通、脾土壅塞、阻滞清阳上升头窍;疏泄太过,则肝气上亢生风化火,扰于清窍而头痛。肺主一身之气,《素问·五脏生成》曰“诸气者,皆属于肺”[17],肺脏能协助全身脏腑气机的调达,并能协助后天精微物质上养头窍,《素问·经脉别论篇》曰“脾气散精,上归于肺……水精四布,五经并行”[17]。此外,肝居下多升,肺居上多降,《素问·刺禁论篇》曰“肝生于左,肺藏于右”[17],二者共同维持机体气机的升降。脾为后天之源,化生后天精气以滋养于肝,以顺应肝体阴用阳之性,使肝气调达。此外,脾脏健运,则津液得布而痰饮湿浊得化,亦有助于气血畅达和清窍滋养。故可通过归经药调节相应的脏腑气机,调畅全身气血,补益精血以养头窍,从而达到治疗偏头痛的作用。

3.3 古代治疗偏头痛的药物选用和配伍解析 汉唐至清的医家多用川芎、防风、白芷、细辛、薄荷、甘草和羌活等,除甘草外,其余6味中药均具有祛风邪的功效。复杂网络分析显示最核心的3味中药为川芎、防风和当归,川芎和防风可祛风以止痛,当归和川芎可行血补血以止痛。川芎味辛性温归肝经和胆经,能补肝血,行气开郁,为治疗偏头痛的要药。《本草纲目》[19]指出川芎可“搜肝气,补肝血,润肝燥,补风虚”,《本草从新》[20]载“川芎,乃血中气药,升清阳而开诸郁,润肝燥而补肝虚,上行头目,下行血海……治风湿在头,诸种头痛”。防风味辛性温归肝经,可祛风行气通络止痛,善治风邪所致头痛,《神农本草经》[21]载其“主大风头眩痛”,《医学启源》[22]载其“疗风通用,泻肺实,散头目中滞气,除上焦风邪之仙药也”,而《长沙药解》[23]载其“行经络,逐湿淫,通关节,止疼痛”。当归味辛甘性温归肝经,活血补血温中以止头痛,《本草纲目》[19]明确指出其“治头痛”,而《千金翼方》[24]载其“温中止痛”,《日华子本草》[25]载其“治一切风,一切血,补一切劳,破恶血,养新血及主癥癖”。

根据关联分析支持度和复杂网络边权重结果,可知治疗偏头痛最常用的配伍是甘草、细辛、防风与川芎。防风与细辛皆善祛风邪以止痛,防风尚能行气通络,细辛亦擅开郁滞结气并上达巅顶[26],可散肾寒擅治少阴头痛[22],皆可为臣药助川芎祛风通络以治偏头痛。此外,川芎味薄气雄,上升头顶,走而不守[26],有走散太过之弊,得甘草之甘缓,既可顾护正气,又能助其止痛。根据置信度结果,可知古代医家选用甘草、细辛和防风时,有80%以上的概率会合用川芎;反之选用川芎时,则仅有44%~51%的概率会用到甘草、细辛和防风,这说明了川芎可配伍药味的多样性。

此外,临床上也应根据偏头痛的夹杂病机和兼证有针对性地加味治疗,如:对于脾虚湿阻者,加白术、半夏健脾化湿[13];对于缠绵不愈、久病入络者,加全蝎等搜风通络的虫类药等[14]。

综上所述,偏头痛病机虽复杂多样,但古人治疗总不离从肝论治,常用祛风、活血、止痛之法,这与现代人的认知亦有相似之处[27],可为现代临床治疗偏头痛提供重要参考。

利益冲突声明:所有作者声明无利益冲突。

——以“收”为主 多酸少辛