母亲育儿密集度及其与学前儿童社会情绪发展的关系:母亲心理健康的遮掩作用

李叶青 王赪 任丽欣

[摘 要] 密集型育儿正逐渐成为我国的主流教养方式。家长在儿童养育中投入大量时间、精力和金钱,但密集型育儿能否帮助儿童获得发展优势尚未有定论。本研究选取上海市和济南市388名城市大班幼儿母亲为研究对象,考察其育儿密集度及其与母亲心理健康、儿童社会情绪发展之间的关联。潜在剖面分析结果表明,根据育儿密集度可将样本母亲的育儿方式分为高认同高实践型、中认同中实践型、低认同低实践型和选择性认同与实践型四种类型。母亲心理健康在母亲育儿密集度和儿童社会情绪发展之间起遮掩作用,即在排除母亲心理健康的间接作用后,母亲育儿密集度越高的家庭中的儿童社会情绪发展越好,但育儿密集度上升会降低母亲心理健康水平,从而抑制儿童社会情绪的发展,最终导致母亲育儿密集度与大班儿童社会情绪发展之间的关联不显著。为此,母亲应调整密集型育儿态度与实践,并积极调适自身的心理健康,为儿童社会情绪发展创造良好的环境;家庭、幼儿园和社会应协同育人,为母亲提供更多的育儿支持,缓解母亲的育儿压力。

[关键词] 密集型育儿;母亲心理健康;社会情绪发展;家庭教育

一、问题提出

《中华人民共和国家庭教育促进法》出台后,家庭教育由家事上升为国事。若要不断提高家庭教育指导服务水平,就必须深入了解当前我国家庭中普遍存在的育儿理念和实践情况。近几十年来,我国家庭中的育儿理念和实践迅速变迁,许多家长儿时经历的教养方式与自己当前采用的教养方式存在较大差异。近年来,一种“以儿童为中心、信任专家指导、高情绪投入、劳动密集且花费昂贵”的教养方式正广受家长认同并得到实践,即密集型育儿。[1]密集型育儿在国内外日益盛行。一项由3 600余名美國家长参与的大型调查研究显示,美国各阶层家长普遍认同密集型育儿。[2]我国学者也发现密集型育儿已成为当代家庭教养的趋势,各阶层家长均已卷入其中。[3]为使儿童获取更多教育资源并在激烈的教育竞争中胜出,家长在育儿中投入密集的时间、精力和金钱。然而,密集型育儿能否有效促进儿童的发展尚没有明确的证据。因此,有必要在细致考察密集型育儿现状的基础上探究密集型育儿与儿童发展之间的关联,从而为提升家庭教育质量提供依据。

目前仅有少量研究探讨密集型育儿对儿童发展的影响,且未得出一致结论。有学者指出,密集型育儿可以使儿童获得全方位的发展优势。密集型育儿的家长能够有效指导和规划儿童发展,帮助孩子获取教育资源、养成兴趣爱好、达成更高的学业成就。[4]此外,密集型育儿的家长倾向于结合权威型和专制型育儿这两种方式,认为其有利于儿童身心健康和社会情绪发展,[5]母亲更密集的教育参与能够显著预测幼儿更高水平的社会能力。[6]然而,也有研究发现密集型育儿对儿童发展的作用有限,甚至可能有负面作用。针对学前儿童的两项研究发现,母亲对密集型育儿的态度和在育儿中投入的时间均不能显著预测幼儿在运动、语言、执行功能、情绪与行为等方面的发展。[7][8]还有学者指出,密集型育儿有可能威胁良好亲子关系的形成,损害儿童心理健康,如导致儿童独立性较差。[9]上述研究有些来源于理论分析,缺乏实证数据支持。实证研究则大多采用以变量为中心(variable?鄄centered)的研究方法,将家长视为同质群体,[10]基于此,探究家长对密集型育儿的认同或实践水平及其与儿童发展的关联。然而,密集型育儿是一个多维概念,家长可能在对密集型育儿的态度和实践水平上存在差异,并由此在各维度上产生不同的组合模式,并对儿童发展产生特定影响。因此,有必要采用以个体为中心(person?鄄centered)的方法,[11]基于密集型育儿认同和实践的情况对家长加以分类,考察不同育儿类型与儿童发展之间的关联。

目前已有少量国外研究采取以个体为中心的方法,根据育儿密集度来对家长的育儿方式进行分类。例如,英国一项研究根据家长在儿童学业、运动和娱乐等方面的参与频率将其分为密集型、中间型和忽视型,三类家长在以上活动中的参与频率依次降低。[12]该研究进一步发现,在采用密集型育儿的家庭中,儿童在5岁和7岁时的身体健康和幸福感均显著优于忽视型家庭。我国尚未有研究利用量化数据探索家长的育儿密集度的类型,但有质性研究通过访谈法调查城市中产家庭的育儿方式,基于教育期望、教育沟通和教育参与对密集型育儿进行了分类,并指出了各类家庭的潜在优势和风险。[13]“认同型”家庭重视教育投入,追求学业成就,儿童能够发挥自身才能,但自由玩耍的机会较少,儿童深感疲惫。“反思型”家庭不断反思自身育儿策略,重视儿童全面和长远发展,投资优质教育资源,儿童在学校教育和自由玩耍中取得相对平衡。“游离型”家庭远离主流教育,投入较多经济和文化资本为儿童选择国际课程、培养儿童兴趣爱好,母亲在教育和亲子陪伴中的投入密集。此类家庭中儿童实现了自然教育和快乐成长,但未来教育的不确定性较大。因此,目前亟须大样本量化数据对我国家长的育儿密集度进行分类,并考察不同类型与儿童发展之间的关联。

密集型育儿是一个多维概念。总体而言,密集型育儿涵盖态度和实践两大维度,这两大维度又可以按照所涉及的内容进一步细分。家长对密集型育儿的态度包含家长对父母如何进行育儿分工、儿童中心的育儿方法、育儿满足感等方面的偏好。[14]而根据育儿实践所调动的机能,家长对密集型育儿的实践可再分为在儿童照料中付出的体力劳动,利用认知能力管理和规划育儿的认知劳动,通过情绪调节为儿童提供情感支持的情感劳动。[15]因此,需要从态度和实践两大维度全面测量育儿密集度,之后再在此基础上对家长的育儿密集度进行分类。

为深入理解育儿密集度与儿童发展的关系,还需要对中间机制进行考察,但目前少有研究关注。已往研究普遍揭示密集型育儿不利于母亲心理健康,而母亲心理健康与学前儿童社会情绪的发展关联紧密。[16][17][18]密集型育儿对母亲要求甚高,母亲需要承担繁重的育儿劳动,许多母亲感到压力大、焦虑和内疚,教养效能感降低。[19]母亲的育儿压力水平越高,学前儿童的行为问题和情绪问题越多。[20]母亲对孩子的内疚感越强烈,学前儿童的情绪调节能力越低。[21]母亲在育儿中越焦虑,学前儿童在品行和多动方面的行为问题越多。[22]而母亲的教养效能感越高,学前儿童的社会能力越强。[23]社会情绪发展不仅关乎儿童的身心健康,也对儿童长远的学业发展、人际交往和人生幸福至关重要。[24]因此,本研究进一步聚焦学前儿童的社会情绪发展,考察母亲心理健康在母亲育儿密集度和学前儿童社会情绪发展之间可能的机制作用。主要探究的问题有:(1)学前儿童母亲对密集型育儿的态度和实践(即育儿密集度)的基本情况及其分类;(2)母亲的育儿密集度与学前儿童社会情绪发展的关联;(3)母亲心理健康是否在母亲的育儿密集度和学前儿童社会情绪发展两者之间发挥作用,若两者关联显著,则检验母亲心理健康的中介作用,若不显著,则检验母亲心理健康的遮掩作用。

二、研究方法

(一)研究对象

已往有关我国密集型育儿的研究多关注一线城市的中产阶层家庭。[25][26]然而我国各地自然、经济、文化背景不同,教养方式也可能存在差异。为提高样本代表性,本研究从上海市和山东省济南市共5所公办幼儿园的大班招募了440个家庭,其中388个家庭有效填写问卷,问卷有效回收率为88.2%。儿童平均年龄为68.12±4.05个月,其中52.1%为女孩;幼儿母亲平均年龄为36.66±4.67岁,来自上海和济南的儿童母亲各194名,其中66.0%为儿童的主要带养人。家庭中母亲的学历、工作、家庭收入均较为多样。(见表1)

(二)研究工具

1. 密集型育儿态度问卷。

本研究采用密集型育儿态度问卷(Intensive Parenting Attitudes Questionnaire)测量母亲对密集型育儿的认同程度。[27]由于该问卷尚未在中国样本中使用,本研究首先对其进行测量学检验及修订。原量表包含本质、刺激、满足感、挑战性和儿童中心五个维度,共25题。由于个别维度的内部一致性和验证性因子分析结果不佳,所以研究删除了其中5个题项。修订后的量表共包括四个维度:本质(8题),指女人天生比男人更适合照顾孩子;满足感(3题),指为人父母是充实而有意义的;挑战性(6题),指为人父母是困难的;儿童中心(3题),指儿童的需要应优先于父母的需要。量表采用李克特6点计分法(1=非常不同意,6=非常同意)。修订后各维度的内部一致性系数分别为0.69、0.62、0.75和0.60。

2. 母亲密集型育儿实践测查工具。

本研究从体力劳动(主要是日常生活照料)、认知劳动和情感劳动三方面对密集型育儿实践进行全面测查。由于教育参与融合了以上三种育儿实践①,是密集型育儿的典型表现,且与儿童发展关联紧密,因此本研究还测量了母亲教育参与并将其作为考察母亲密集型育儿实践的指标之一。本研究中测量的教育参与和体力劳动、认知劳动、情感劳动涉及不同育儿情境,因而并非重复测量。

(1)日常生活照料问卷

本研究选取Cabrera等设计的八种情境(如“给孩子洗澡”)测量母亲在儿童日常生活照料中的参与频率。[28]由母亲汇报参与频率(1=从未,2=一月一次,3=一周一次,4=一周几次,5=一天一次,6=一天几次)。分数越高,说明母亲对儿童的日常生活照料越频繁。本研究中,该问卷的内部一致性系数为0.79。

(2)育儿认知劳动问卷

目前尚无测量育儿认知劳动的成熟问卷,因此本研究基于已有文献及预访谈自编调查问卷。[29][30][31]问卷共设置三个维度。认知劳动频率维度20题,测查母亲在五种常见情境(为孩子购买鞋子、家园共育活动、孩子生病、为孩子穿衣服以及为孩子选择幼儿园)中的参与情况。每个场景均涉及预见需求、确定选择、做出选择和监控决策四个环节,母亲汇报是否参与(1=是,0=否)。灵活性维度10题,测查育儿认知劳动在母亲的工作和闲暇等活动中的延伸程度(如“工作时我总是不自觉地想到孩子的事情”)。分工维度13题,测查母亲是否相较于其他家庭成员承担了更多育儿认知劳动(如“孩子的老师有事会先和我沟通,而不是和孩子的爸爸”)。灵活性和分工维度均采用李克特5点计分法(1=完全不符合,5=完全符合)。各维度的内部一致性系数分别为0.85、0.91和0.92。使用母亲在各维度得分的标准化分数之和代表母亲育儿认知劳动的总体水平。

(3)情感劳动综合清单

本研究采用Strazdins编制的情感劳动综合清单(Integrative Emotional Work Inventory)考察母亲在育儿中的情感劳动频率。[32]该工具包含陪伴、帮助和调节三个维度,每个维度各7题。采用李克特5点计分法,1至5分别代表从未或不适用、大约一月一次或更多、大约一周一次或更多、大约一天一次和超过一天一次。总分越高,表示母亲的情感劳动越频繁。该工具在本研究中的内部一致性系数为0.94。

(4)中国早期父母参与量表

本研究使用中国早期父母参与量表(Chinese Early Parental Involvement Scale)汇报该学年母亲在儿童教育中的参与频率。[33]该量表包括学校参与和家庭参与两个维度,共26题。其中家庭参与维度20题,测量母亲在指导儿童认知和非认知发展、与孩子讨论幼儿园的事情、帮助孩子完成作业等活动中的参与频率。学校参与维度共6题,测量母亲与幼儿园协商、参加幼儿园活动的频率。量表采用李克特5点计分法(1=非常不准确,5=非常准确)。其在本研究中的内部一致性系数为0.93。

3. 母亲心理健康测查工具。

为从整体上考察母亲心理健康水平,本研究测量了母亲的教养效能感、育儿内疚、育儿焦虑和育兒压力。以上变量均关注与母亲育儿经历直接有关的心理状态,是已往有关密集型育儿研究最常关注的结果变量。[34]

(1)教养效能感量表

本研究采用由Holloway等编制、李晓巍和周思妤做本土化修订的教养效能感量表(The Parenting Self?鄄Efficacy Scale)中的一般教养效能分量表测量母亲在育儿中的自信程度。[35][36]该分量表共10题,采用李克特6点计分法(1=非常不自信,6=非常自信)。分量表在本研究中的内部一致性系数为0.92。

(2)亲职焦虑量表

本研究使用杨丽惠编制的亲职焦虑量表测查母亲在育儿中感受到的紧张、不安、焦急、忧虑、担心、恐惧等情绪状态。[37]该量表共18题,包括道德性亲职焦虑、认知性亲职焦虑和现实性亲职焦虑三个维度,分别测量家长因良心不安而引起的罪恶感、因人为或外在刺激而对自身父母角色做出的负面评价,以及因其无法有效应对外界环境而产生的忧心等情绪。每个维度6题,采用李克特5点计分法(1=完全不符合,5=完全符合),得分越高,表示母亲的育儿焦虑程度越深。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.97。

(3)父母养育内疚感量表

本研究采用Haslam等编制、曾练平等翻译的父母养育内疚感量表(The Guilt about Parenting Scale)中的10个题目测量母亲在育儿过程中因无法胜任母亲角色或对儿童造成伤害而感受到的内疚。[38][39]量表采用李克特7点计分法(1=完全不符合,7=完全符合),得分越高表示养育内疚感越强烈。在本研究中,该量表的内部一致性系数为0.93。

(4)亲职压力量表

亲职压力量表第四版简版(Parenting Stress Index 4th Edition?鄄Short Form)在我国已被广泛应用并表现出良好的信度,[40][41]因此,本研究使用该量表测量母亲在母亲角色和亲子互动中感受到的压力。该量表包括三个维度,其中养育窘迫维度测查母亲在育儿中感受到的痛苦,亲子互动失调维度测量母亲对亲子互动的不满和对孩子能力不足的感知,困难儿童维度测量母亲对孩子自动调节能力的感知。由母亲汇报对36个题目的同意程度(1=非常不同意,5=非常同意),得分越高,表示其育儿压力越大。该量表在本研究中的内部一致性系数为0.96。

4. 长处与困难问卷。

本研究采用长处与困难问卷(Strengths and Difficulties Questionnaire)中的外化问题、内化问题和亲社会行为分量表测量儿童的社会情绪发展水平。[42]问卷共25题,其中外化问题和内化问题分量表各10题、亲社会行为分量表5题。问卷采用李克特3点计分法(0=不符合,1=有些符合,2=完全符合),由儿童母亲汇报。外化问题、亲社会行为分量表的内部一致性系数分别为0.72和0.70。内化问题分量表的初始信度不理想,因此删除其中第11题和第23题,修订后的该分量表的内部一致性系数为0.63。

(三)研究程序

本研究首先对4位学前儿童母亲进行预访谈,编制育儿认知劳动问卷。确定所有研究工具后,研究者通过幼儿园邀请大班儿童的母亲参与,在征求其知情同意后由班级教师发放并回收纸质问卷。研究者进行最后的数据录入、清理与分析。

(四)统计方法

本研究综合使用Mplus 8.0和R 4.2.2软件进行数据分析。首先采用Harman单因素检验法进行共同方法偏差檢验,第一个公因子的方差解释率为14.6%,说明本研究不存在严重的共同方法偏差。之后,基于密集型育儿态度与实践情况,通过潜在剖面分析(Latent Profile Analysis)对母亲的育儿方式进行分类。潜在剖面分析是一种以个体为中心的研究方法,[43]该方法将每个个体视为整体,能够基于一系列指标将育儿态度与实践情况相似的家长划分为同一潜在类型。最后,检验母亲育儿类型与儿童社会情绪发展的关系,以及母亲心理健康在其中的间接作用。

三、研究结果与分析

(一)描述统计与相关分析

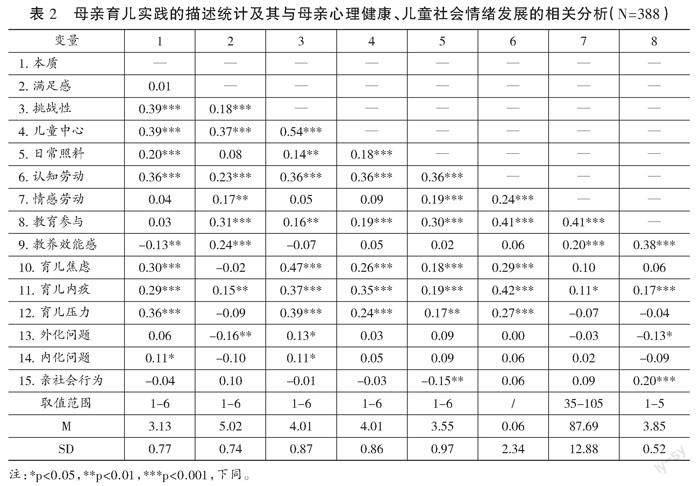

结果显示,母亲最认同育儿的满足感(M=5.02,SD=0.74),其次是育儿的挑战性(M=4.01,SD=0.87)和儿童中心的育儿方法(M=4.01,SD=0.86),母亲对女性天生具备的育儿能力和使命认同程度最低(M=3.13,SD=0.77)。在育儿实践中,母亲的日常照料、情感劳动和教育参与得分均高于理论中位数,说明母亲的育儿实践较为密集。母亲密集型育儿态度和实践的各维度之间呈低或中等程度的显著正相关。(见表2)

母亲密集型育儿态度和实践的各维度与母亲心理健康、儿童社会情绪发展之间的相关关系不尽相同。其中,母亲的教养效能感与日常照料(r=0.02,p>0.05)和认知劳动(r=0.06,p>0.05)无显著关联,但与母亲的情感劳动(r=0.20,p<0.001)和教育参与(r=0.38,p<0.001)显著正相关。儿童外化问题与母亲对育儿挑战性的认同度显著正相关(r=0.13,p=0.013),与母亲对育儿满足感的认同程度显著负相关(r=-0.16,p=0.003)。

母亲心理健康与儿童社会情绪发展之间的相关方向与假设一致。母亲教养效能感与儿童外化问题(r=-0.31,p<0.001)和内化问题(r=-0.22,p<0.001)显著负相关,与儿童亲社会行为显著正相关(r=0.32,p<0.001)。母亲育儿焦虑、育儿内疚和育儿压力与儿童外化问题和内化问题显著正相关(rs=0.15-0.43,ps<0.01),与儿童亲社会行为负相关(育儿焦虑:r=-0.15,p=0.003。育儿内疚:r=-0.05,p>0.05。育儿压力:r=-0.28,p<0.001)。(见表3)

(二)母亲育儿密集度的潜在剖面分析

为考察母亲育儿方式是否存在不同类型,本研究基于八个密集型育儿认同和实践指标的标准化分数进行潜在剖面分析,并依次检验1~5类别模型,拟合指标见表4。一般来说,AIC、BIC和SABIC的值越小,模型拟合越好。如果LMRT显著,说明该模型的拟合比前一模型显著更好。Entropy代表分类精确度,取值范围为0~1,数值越大模型拟合越好,通常0.7为可接受水平。此外,各类型包含的样本量一般在25人以上且占总样本的比例高于1%。[44]结果显示,1~5类别模型的AIC和SABIC依次降低,4类别模型的BIC最低且Entropy最高,3~5类别模型的拟合均没有显著好于前一模型。综合各指标,选择4类别模型对母亲进行分类。

结果显示,第一类母亲在密集型育儿态度与实践各指标上的得分最高,说明此类母亲认同密集型育儿且有密集的育儿实践,因此研究将其命名为“高认同高实践型”,该类型占比17.7%(N=69)。第二类母亲各指标得分均在样本中处于中等水平,因此研究将其命名为“中认同中实践型”,此类母亲占比52.1%(N=202),是比例最高的类型。第三类母亲的密集型育儿认同与实践均在样本中处于相对低水平,因此研究将其命名为“低认同低实践型”,此类母亲占比20.1%(N=78)。第四类母亲占比10.1%(N=39),该类母亲对密集型育儿的态度和实践程度不匹配,因此被命名为“选择性认同与实践型”。此类母亲的密集型育儿态度在样本中处于相对中、低水平,而实践处于相对中、高水平。具体来看,此类母亲在密集型育儿各指标上也呈现出不同程度的态度或实践。选择性认同与实践型母亲对本质、挑战性和儿童中心的认同程度较低,对育儿满足感的认同处于中等水平。该类母亲在日常照料、认知劳动方面处于中等水平,进行情感劳动和教育参与的频率较高。(见图1和表5)

多因素方差分析结果表明,四类母亲的密集型育儿态度与实践存在显著差异。除情感劳动外,高认同高实践型母亲、中认同中实践型母亲和低认同低实践型母亲对密集型育儿的认同和实践水平依次显著降低(ps<0.05)。选择性认同与实践型母亲对本质和挑战性维度的认同程度显著低于其他三类母亲(ps<0.05),对儿童中心维度的认同与低认同低实践型母亲处于同一水平(p>0.05),但是对满足感的认同及其在日常照料和认知劳动中的参与水平与中认同中实践型母亲没有显著差异(ps>0.05),情感劳动和教育参与的频率与高认同高实践型母亲处于同一水平(ps>0.05)。

(三)母亲育儿密集度类型对儿童社会情绪发展的总效应

本研究中四类别模型的Entropy为0.75,因此后续分析中将母亲的育儿类型视为类别变量,并在进行多组比较时使用Bonferroni矫正后p值。[45]在控制儿童性别并对儿童性别、育儿类型虚拟编码的基础上,通过多元线性回归模型检验母亲育儿密集度对儿童社会情绪发展的总效应。结果表明,母亲育儿方式所属类型无法显著预测儿童外化问题、内化问题和亲社会行为水平(Bs=-0.36-0.32;ps>0.05)。(见表6)

(四)母亲心理健康的遮掩作用

鉴于来自不同育儿类型家庭的儿童在外化问题、内化问题和亲社会行为上均不存在显著差异,本研究进一步考察母亲心理健康是否在其中发挥遮掩作用,即是否密集型育儿通过影响母亲心理健康对儿童社会情绪发展产生的间接作用,与排除了母亲心理健康的间接作用后密集型育儿对儿童社会情绪发展的直接作用相反,致使母亲密集型育儿与儿童社会情绪发展之间的总关联不显著。本研究使用Hayes和Preacher提出的相对中介效应模型检验遮掩作用。[46](见图2)相对中介效应模型是专门适用于自变量或中介变量为分类变量的中介模型。该模型中,相对总效应代表母亲育儿方式所属类型对儿童社会情绪发展的总预测作用,相对间接效应表示母亲育儿方式所属类别通过母亲心理健康而对儿童社会情绪发展产生的预测作用,相对直接效应表示在相对总效应中排除相对间接效应后母亲育儿方式所属类型对儿童社会情绪发展的预测作用。自变量“育儿类型”反映育儿密集度,为四分类变量,需在虚拟编码后依次设置参照组,从而实现组间成对比较。由于比较次数较多,本研究采用Bonferroni校正法将各相对效应量的p值调整为0.008,按照Hayes和Preacher的建议使用Bootstrap方法估计相对间接效应的98.3%置信区间。[47]另外,为从整体上测量母亲的心理健康水平,本研究使用母亲的教养效能感、育儿焦虑、育儿内疚和育儿压力得分构建潜变量“母亲心理健康”。模型控制了儿童性别。

分析显示,模型拟合(χ2/df=4.18,RSMEA=0.091,CFI=0.891,TLI=0.778,SRMR=0.058)达到可接受水平。相对直接效应和相对间接效应的检验结果见表7。排除相对间接效应后,相比于高认同高实践型母亲或中认同中实践型母亲,来自低认同低实践型和选择性认同与实践型家庭的儿童外化问题和内化问题更多,亲社会行为更少(某些相对直接效应显著)。然而,低认同低实践型母亲和选择性认同与实践型母亲的心理健康水平显著更高,儿童外化问题和内化问题相应减少,亲社会行为相应增多。其中,排除相对间接效应后,低认同低实践型家庭的儿童外化问题、内化问题和亲社会行为分别比高认同高实践型家庭的儿童高0.59分(p=0.002)、0.38分(p>0.008)和低0.68分(p<0.001)。然而,低认同低实践型母亲的心理健康水平比高认同高实践型母亲显著更高,高心理健康水平下的儿童的外化问题、内化问题平均下降0.61分(外化问题:98.3% CI=[-0.958,-0.269],p<0.001;内化问题:98.3% CI=[-0.971,-0.253],p<0.001),亲社会行为平均提高0.43分(98.3% CI=[0.167,0.696],p<0.001)

以上结果表明母亲育儿密集度与儿童社会情绪发展之间有着复杂的关联:在排除母亲心理健康的相对间接效应后,母亲更密集的育儿能够促进儿童的社会情绪发展;然而,更密集的育儿也会降低母亲心理健康水平,进而对儿童社会情绪发展产生负面作用。两条路径相互抵消,最终导致母亲育儿密集度与儿童社会情绪发展之间的总效应不显著。以上结果说明,母亲心理健康在母亲育儿密集度与儿童社会情绪发展之间产生了遮掩作用。

四、讨论

(一)我国学前儿童母亲育儿密集度的基本状况

本研究采用以个体为中心的潜在剖面分析,综合密集型育儿态度和实践的一系列指标,将学前儿童母亲划分为高认同高实践型(17.7%)、中认同中实践型(52.1%)、低认同低实践型(20.1%)和选择性认同与实践型(10.1%)四种类型。其中,高认同高实践型、中认同中实践型母亲和低认同低实践型母亲对密集型育儿的认同程度均与自身对密集型育儿的实践程度处于同一相对水平,而选择性认同与实践型母亲对密集型育儿的认同程度较低,实践程度较高。四类母亲对密集型育儿的态度和实践呈现一定差异,表明我国学前儿童母亲对密集型育儿的态度和实践的多样性和差异性。

本研究划分的母亲育儿密集度类型与Kim针对美国母亲开展的研究存在相似之处。该研究按照密集型育儿态度将美国母亲分为高认同型、中认同型、低认同型和选择性认同型。[48]这与本研究的发现一致。该研究中高认同型、中认同型、低认同型母親对密集型育儿的认同程度依次降低。选择性认同与实践型母亲的密集型育儿态度和实践有的放矢,是较为特殊的一类,但中美两国的母亲存在一定差异。Kim研究中的选择性认同型母亲对育儿满足感和儿童中心育儿方法的认同在所有母亲中处于最高水平,对育儿挑战性的认同处于中等水平。但本研究中我国选择性认同与实践型母亲对满足感的认同程度在所有母亲中处于中等水平,而对育儿挑战性和儿童中心育儿方法的认同程度处于最低水平。总的来说,我国选择性认同与实践型母亲呈现了独特的密集型育儿态度。

选择性认同与实践型母亲对密集型育儿的态度和实践不匹配,这一独特的态度与实践模式可能是我国文化情境和母亲反思性监控双重作用的结果。蓝佩嘉借用“反思性监控”的概念形容家长反思自身育儿行为正确性、监控亲子互动的行为。[49]有研究发现,我国粤港澳大湾区的一些创业女性倾向于反思我国的教育竞争和内卷文化,对密集型育儿更加谨慎,认同程度相对较低。[50]而在育儿实践上,她们具有足够的资金和时间投入育儿,因此能够外包家务、接送孩子等体力劳动,将时间和精力更多地用于陪伴孩子、给予孩子情感支持以及品质培养,但不会盲目地投入教育竞争。在我国成都,一些投身于社区亲子互助小组建设的中产阶层全职母亲也主动反思和规划个人和儿童成长。[51]她们不盲目追求学业成就,而更强调孩子在互助小组中获得照料、情感支持、交流空间、与社区的联结等非认知方面的收获。这些母亲不仅希望孩子从中获益,更将社区亲子互助小组作为自身事业发展和成长的机会。以上家长的育儿实践的密集度均相对高于对密集型育儿的认同程度。此外,母亲呈现的各类育儿密集度可能与研究取样有关。本研究样本来自我国东部城市地区,未考察我国中西部地区和广大农村地区,限制了研究结果的推广性。未来研究取样应更加广泛,增加样本代表性,探究是否会出现更多育儿类型。

(二)母亲心理健康在母亲育儿密集度与儿童社会情绪发展之间的遮掩作用

促进儿童发展、提升教育竞争力是家长密集型育儿的目的之一,家长因此会在儿童养育中投入大量时间、精力和金钱。鉴于已往研究对于密集型育儿和儿童社会情绪发展之间的关系未得出一致结论,本研究首次在中国情境中检验了母亲育儿密集度与儿童社会情绪发展的关系。在本研究中,无论母亲属于何种类型,儿童社会情绪发展均处于同一水平,说明母亲较为密集的育儿实践在促进学前儿童社会情绪发展方面并未达到预期效果,这一发现与Schiffrin等人的研究结论较为一致。[52][53]家长的密集型育儿为何没有获得儿童社会情绪发展上的总体优势,如果密集型育儿无法促进儿童某些方面的发展,家长是否应继续密集投入?本研究的相对中介效应模型显示,儿童在社会情绪发展上没有显著差异并不代表育儿密集度与儿童社会情绪发展没有任何关系,有可能是母亲心理健康在其中所起遮掩作用的结果。

在排除母亲心理健康的相对间接效应后,来自高认同高实践型和中认同中实践型育儿方式家庭的儿童外化问题和内化问题更少,亲社会行为更多。这一结果表明,较为密集的育儿可以对儿童社会情绪发展产生正面作用。已往研究也发现,某些密集型育儿实践对儿童社会情绪发展有促进作用,如父母家庭教育参与频率越高,学前儿童的社会能力更好。[54]母亲在育儿中的敏感性、情感支持和信心,均能预测儿童的情绪调节能力和亲社会行为。[55][56]育儿密集度对儿童社会情绪发展的某些相对直接效应显著,这一结果表明可能有其他遮掩变量在育儿密集度和儿童社会情绪发展之间起间接作用,如亲子互动、亲子关系等等。未来研究可以对其中的作用机制进行更深入的探究。

密集型育兒也会降低母亲的心理健康水平,进而阻碍儿童的社会情绪发展。相比高认同高实践型母亲或中认同中实践型母亲,低认同低实践型母亲和选择性认同与实践型母亲的心理健康水平都显著更高,儿童的外化问题和内化问题相对较少,亲社会行为相对较多。在我国,许多母亲正受到网络和杂志中科学养育浪潮的影响,认为自己应该为儿童发展负主要责任,敏锐地察觉儿童的感受和需求,设置材料丰富的家庭环境并为儿童提供高质量、科学的陪伴和指导。[57]但与此同时,认同密集型育儿的母亲更加强烈地感受到理想自我和真实自我之间的差距,因而更容易产生内疚和压力等负面情绪。[58][59]一些研究在对母亲进行访谈后发现,认同但无法实践密集型育儿的母亲会感到焦虑、压力和愧疚,其教养效能感也随之降低。[60][61]密集的育儿实践会占据母亲的闲暇时间,使母亲感到疲惫,若母亲的付出无法得到家人理解与支持,母亲的负面情绪就会更加强烈。[62]心理健康水平更低的母亲在育儿过程中容易表现出体罚等消极的育儿行为,母亲的焦虑等负面心理感受也可能在亲子互动中直接或通过消极的家庭氛围传递给孩子,进而对儿童社会情绪的发展产生负面作用。[63][64][65]母亲的密集型育儿对学前儿童社会情绪的发展是把双刃剑,母亲更加密集的育儿在促进学前儿童社会情绪发展方面可能会因为母亲心理健康水平的降低而有得不偿失的风险。

五、教育建议

(一)学前儿童母亲应调整密集型育儿态度和实践,调适心理健康

父母是儿童的第一任老师,在育儿的过程中应当树立正确的家庭教育理念,掌握科学的家庭教育方法,提高家庭教育能力。本研究发现,我国日益流行的密集型育儿对家庭和儿童具有潜在的风险。密集型育儿可能不利于母亲的心理健康,而母亲心理健康水平的下降会阻碍儿童社会情绪的发展。因此,母亲应调整密集型育儿态度与实践,避免盲从。母亲在育儿过程中要了解儿童发展规律,调整教育期望,避免对儿童发展结果过于焦虑;在育儿中有所侧重,不过度追求细节和完美。在感到压力、内疚或焦虑时,母亲也应首先降低自身的育儿密集度,调适负面情绪,多向家庭成员或朋友倾诉并寻求育儿支持。

(二)家庭、幼儿园和社会应协同育人,给予母亲育儿支持

过于密集的育儿不仅会使母亲承受过多的负面情绪,也不利于儿童发展。在我国全面构建协同育人新格局的背景下,家庭、幼儿园和社会应协同育人,共同承担教育责任,关注母亲心理健康,给予母亲足够的育儿支持。家庭应该充分履行家庭教育的主体责任,家庭其他成员应增加育儿参与,减轻母亲的育儿负担,如父亲主动承担育儿职责并为妻子提供情感支持。有研究表明,父亲的育儿参与能够缓解母亲的育儿焦虑。[66]此外,祖辈承担生理性抚育也能够降低母亲的育儿压力,增强其教育效能感。[67]父亲、祖辈与母亲之间若能达成一致的教养观念,在育儿中能有效配合,这种具有支持性的共同养育关系同样有利于减轻母亲的育儿焦虑,提升家庭教育质量。[68][69]除家庭内部的协作育儿之外,社会还应为家庭提供丰富且优质的育儿资源与支持。其中,幼儿园可发挥主导作用,通过家访、家长课堂等类型多样、形式灵活的方式帮助家庭改善教养方式、调节心理健康,引导家庭成员共同承担育儿责任。托育和早教指导中心等社会机构可以发挥支持作用,针对密集型育儿带来的母亲心理健康水平下降等问题,依托社区开展宣传、咨询和指导服务,帮助母亲洞察和反思自身的教育理念与实践,从而缓解育儿焦虑、压力和内疚,提升其自身的教养效能感。

注释:

①教育参与是一类复杂的育儿实践,经常需要家长交替进行体力劳动、认知劳动和情感劳动。比如,在安超和李强(2021)的研究中,一位母亲陪孩子上兴趣班的过程包括接送孩子(体力劳动)、将孩子的绘画作品细心装订(体力劳动和认知劳动),并夸奖孩子的作品(情感劳动)。

参考文献:

[1]HAYS S. The cultural contradictions of motherhood[M]. London: Yale University Press,1996:7.

[2]ISHIZUKA P. Social class, gender, and contemporary parenting standards in the United States: evidence from a national survey experiment[J]. Social Forces,2019,98(1):31-58.

[3][4][5][9]李珊珊,文军.“密集型育儿”:当代家庭教养方式的转型实践及其反思[J].国家教育行政学院学报,2021(03):48-57.

[6][54]李晓巍.父母参与的现状及其对幼儿社会能力的预测[J].学前教育研究,2015(06):40-47.

[7][52]SCHIFFRIN H H, GODFREY H, LISS M, et al. Intensive parenting: does it have the desired impact on child outcomes?[J]. Journal of Child and Family Studies,2015,24(8):2322-2331.

[8][53]MILKIE M A, NOMAGUCHI K M, DENNY K E. Does the amount of time mothers spend with children or adolescents matter?[J]. Journal of Marriage and Family,2015,77(2):355-372.

[10][11][43]HOWARD M C, HOFFMAN M E. Variable?鄄centered, person?鄄centered, and person?鄄specific approaches: where theory meets the method[J]. Organizational Research Methods,2018,21(4):846-876.

[12]YERKES M A, HOPMAN M, STOK F M, et al. In the best interests of children the paradox of intensive parenting and childrens health[J]. Critical Public Health,2021,31(3):349-360.

[13]段巖娜.认同、反思与游离:城市中产家庭“密集型育儿”的类型化分析[J].云南社会科学, 2021(06):142-148.

[14][27]LISS M, SCHIFFRIN H H, MACKINTOSH V H, et al. Development and validation of a quantitative measure of intensive parenting attitudes[J]. Journal of Child and Family Studies,2013,22(5):621-636.

[15][29]DEAN L, CHURCHILL B, RUPPANNER L. The mental load: building a deeper theoretical understanding of how cognitive and emotional labor overload women and mothers[J]. Community, Work & Family,2021,25(1):1-17.

[16][19][34][58]RIZZO K M, SCHIFFRIN H H, LISS M. Insight into the parenthood paradox: mental health outcomes of intensive mothering[J]. Journal of Child and Family Studies,2013,22(5):614-620.

[17][20][63]刘莉,王美芳.父母教养压力与儿童内化问题行为的关系:父母体罚的中介作用[J].中国临床心理学杂志,2018,26(1):63-68.

[18][23][41][67]龚扬,姜露,秦雯雯.祖辈参与教养与幼儿社会能力的关系:母亲育儿压力和母亲教养效能感的链式中介作用[J].心理与行为研究,2021,19(3):348-353.

[21]BAE S M, CHOI Y H, SONG S M, et al. Effects of mothers smartphone dependency and maternal guilty feelings on early childhood emotion regulation[J]. The Korean Journal of Community Living Science,2017,28(2):301-312.

[22][69]苏英,郭菲,陈祉妍.父亲共同养育与儿童行为问题的关系:母亲焦虑及心理控制的多重中介作用[J].中国临床心理学杂志,2019,27(6):1210-1214.

[24]CHERNYSHENKO O, KANKARA?譒 M, DRASGOW F. Social and emotional skills for student success and well?鄄being: conceptual framework for the OECD study on social and emotional skills[R]. Paris: OECD,2018:8-9.

[25]杨可.母职的经纪人化——教育市场化背景下的母职变迁[J].妇女研究论丛,2018(02):79-90.

[26][66]唐咏.被建构的焦虑母职和参与父职:基于深圳中产阶层家庭教育的质性研究[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2021,38(6):101-113.

[28]CABRERA N, SHANNON J, VOGEL C, et al. Low?鄄income fathers involvement in their toddlers lives: biological fathers from the early Head Start research and evaluation study[J]. Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers,2004,2(1):5-30.

[30][62]DAMINGER A. The cognitive dimension of household labor[J]. American Sociological Review, 2019,84(4):609-633.

[31]李芳英.精神负载:母职实践过程中的性别关系再生产[J].人口与社会,2019,35(1):64-73.

[32]STRAZDINS L M. Integrating emotions: multiple role measurement of emotional work[J]. Australian Journal of Psychology,2000,52(1):41-50.

[33]LAU E Y H, LI H, RAO N. Exploring parental involvement in early years education in China: development and validation of the Chinese Early Parental Involvement Scale(CEPIS)[J]. International Journal of Early Years Education,2012,20(4):405-421.

[35]HOLLOWAY S D, SUZUKI S, YAMAMOTO Y, et al. Parenting self?鄄efficacy among Japanese mothers[J]. Journal of Comparative Family Studies,2005,36(1):61-76.

[36]李曉巍,周思妤.母亲教养效能的测量及其与幼儿问题行为的关系[J].中国临床心理学杂志,2019,27(4):696-700+706.

[37]杨丽惠.亲职焦虑量表之编制[J].家庭教育双月刊,2013(04):56-64.

[38]HASLAM D, FILUS A, FINCH J. The Guilt about Parenting Scale(GAPS): development and initial validation of a self?鄄report measure of parenting guilt, and the relationship between parenting guilt and work and family variables[J]. Journal of Child and Family Studies,2020,29(3):880-894.

[39]曾练平,陈诗,黄海坤.父母养育内疚感量表中文版测评小学生父母的效度和信度[J].中国心理卫生杂志,2021,35(11):935-940.

[40]ABIDIN R R. Parenting Stress Index(PSI) manual[M]. Lutz: Psychological Assessment Resources, 2012:57-64.

[42]GOODMAN R. Psychometric properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire[J]. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry,2001,40(11):1337-1345.

[44]SPURK D, HIRSCHI A, WANG M, et al. Latent profile analysis: a review and “how to” guide of its application within vocational behavior research[J]. Journal of Vocational Behavior,2020(120):1-21.

[45]CLARK S, MUTH?魪N B. Relating latent class analysis results to variables not included in the analysis[Z/OL].(2009-01-01)[2023-11-07].https://www.statmodel.com/download/relatinglca.pdf.

[46][47]HAYES A F, PREACHER K J. Statistical mediation analysis with a multicategorical independent variable[J]. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology,2014,67(3):451-470.

[48]KIM C N. The cost of good mothering: associations between intensive mothering, maternal well?鄄being, and parenting experience[D]. Madison: University of Wisconsin?鄄Madison,2022:54-76.

[49]蓝佩嘉.做父母、做阶级:亲职叙事、教养实作与阶级不平等[J].台湾社会学,2014(06):97-140.

[50]裴谕新,龚泽玉.“鸡娃不如鸡自己”:粤港澳大湾区创业女性的母职再造[J].妇女研究论丛, 2022(05):70-82.

[51]李洁,吉来诗琴.从“家庭”走向“社群”——“都市中产全职妈妈”社会参与的路径与价值探析[J].妇女研究论丛,2022(01):10-22.

[55]SPEIDEL R, WANG L, CUMMINGS E M, et al. Longitudinal pathways of family influence on child self?鄄regulation: the roles of parenting, family expressiveness, and maternal sensitive guidance in the context of child maltreatment[J]. Developmental Psychology,2020,56(3):608-622.

[56]NEWTON E K, LAIBLE D, CARLO G, et al. Do sensitive parents foster kind children, or vice versa? Bidirectional influences between childrens prosocial behavior and parental sensitivity[J]. Developmental Psychology,2014,50(6):1808-1816.

[57]陶艳兰.塑造理想母亲:变迁社会中育儿知识的建构[J].妇女研究论丛,2016(05):25-37.

[59][60]LISS M, SCHIFFRIN H H, RIZZO K M. Maternal guilt and shame: the role of self?鄄discrepancy and fear of negative evaluation[J]. Journal of Child and Family Studies,2013,22(8):1112-1119.

[61]刘新宇.婴儿断乳、愧疚感与社会共识:基于一个城市母婴聚会的观察[J].妇女研究论丛,2019(05):34-43.

[64]杨笛,金一虹.教育母职化与母职的焦虑[J].社会建设,2022,9(1):25-35+85.

[65]DAVIDOV M, GRUSEC J E. Untangling the links of parental responsiveness to distress and warmth to child outcomes[J]. Child Development,2006,77(1):44-58.

[68]XU X, XIAO B, ZHU L, et al. The influence of parent? grandparent co? parenting on childrens problem behaviors and its potential mechanisms[J]. Early Education and Development,2023,34(4):1-15.

Intensiveness of Mothering in Contemporary China and Its Relationship with Preschoolers Social? Emotional Development: The Suppression Effect of Maternal Psychological Well? Being

LI Yeqing1, WANG Cheng2, REN Lixin3

(1University of Wisconsin?‘Madison, Madison 53706 America; 2Minhang Institute of Education, Shanghai 200241 China; 3Xian Jiaotong?Liverpool University, Suzhou 215123 China)

Abstract: Intensive parenting is becoming a prevalent parenting style in contemporary China. Parents invest tremendous time, energy, and money in childrearing, whereas the effectiveness of intensive parenting in helping children obtain developmental advantages remains controversial. Using the survey method, the current study investigated 388 mothers of preschoolers in urban Shanghai and Jinan to explore the associations between the intensiveness of mothering, maternal psychological well? being, and preschoolers social?emotional development. Four distinct patterns of the intensiveness of mothering were identified using latent profile analysis: high endorsement and high practice, medium endorsement and medium practice, low endorsement and low practice, and selective endorsement and practice. Maternal psychological well?鄄being suppressed the relationship between intensiveness of mothering and preschoolers social? emotional development. On the one hand, intensiveness of mothering was positively related to preschoolers social?‘emotional development after excluding the indirect effect of maternal psychological well? being. On the other hand, mothers from profiles showing higher levels of intensiveness had worse psychological well? being, and their preschoolers had lower levels of social? emotional development. The two pathways counteracted each other, resulting in a nonsignificant overall relationship between intensiveness of mothering and preschoolers social? emotional development. The present study suggests mothers adjust their attitudes and practices toward intensive parenting, actively regulate their psychological well? being, and create a supportive environment for childrens social? emotional development. Families, preschools, and society should establish collaborative mechanisms to support mothers childrearing and relieve their parenting stress.

Key words: intensive parenting; maternal psychological well? being; social? emotional development; family education

(責任编辑:黎勇)

*基金项目:2022年度上海市教育科学研究项目“兴趣班的理想与现实:家长‘报班的诉求和儿童‘上班的体验研究”(编号:A2022004)

** 通信作者:任丽欣,西交利物浦大学未来教育学院副教授,博士生导师