引力一号运载火箭及其技术特点

布向伟 东方空间技术(山东)有限公司

2024 年1 月11 日13 时30 分,我国在山东海阳东方航天港附近海域使用引力一号(遥一)海澜之家号运载火箭,将搭载的云遥一号18~20 星共3 颗卫星顺利送入高度为500km、倾角为50°的低地球轨道(LEO),飞行试验任务获得圆满成功。

引力一号首次飞行试验也创造了世界最大固体运载火箭、国内首款全固体捆绑运载火箭、首个捆绑式运载火箭海上发射、首次在海上实现中型火箭“三垂”测发模式、国内首个自带导流槽的发射船首次应用等诸多纪录。引力一号海上发射的成功,进一步提升了我国海上发射技术水平,扩充了我国中型运载火箭海上机动发射能力。

1 火箭总体情况

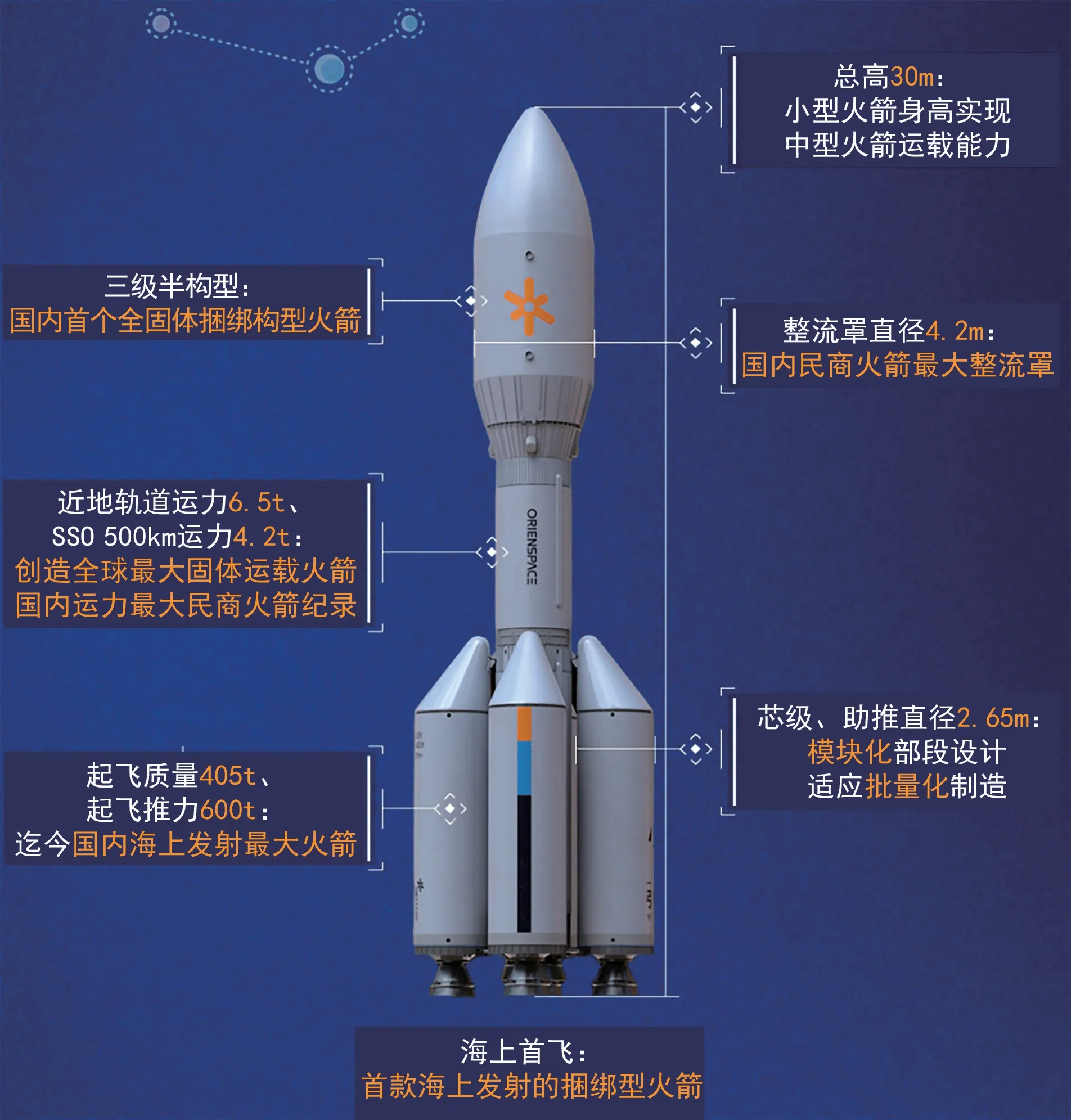

引力一号运载火箭为三级半构型,芯级采用三级固体发动机串联方式,集束捆绑4 台固体发动机作为助推级。火箭起飞质量约为405t,总长约30m,发动机及柱段结构直径2.65m,整流罩直径兼容3.35m、3.8m 和4.2m,500km 太阳同步轨道(SSO)最大运载能力为4.2t,火箭外形如图1 所示。首飞采用直径4.2m、高9.3m 的整流罩。

图1 引力一号火箭结构图

引力一号运载火箭采用“三垂”测发方案,火箭在技术区完成垂直总装和垂直测试,之后垂直转载至发射船,随发射船机动到预定海域实施发射,如图2 所示。

图2 引力一号火箭矗立在发射船上

2 火箭优势

“强”:系统创新性强、机动能力强。构型独特,是国内首个全固体捆绑火箭,达到中型运载火箭发射能力的同时,还可以适应海上发射、快速发射;围绕海上发射,可构建便捷灵活的发射体系。

“大”:运载能力大、空间包络大。引力一号500km 太阳同步轨道最大运载能力达到4.2t,达到中型运载火箭发射能力;整流罩直径达4.2m,高度可根据需求进行拓展,支持百千克级卫星“一箭数十星”组网发射。

“快”:研制速度快,发射响应快。自2021 年初启动研制工作以来,3 年完成研制,探索并实践了一条边设计、边生产、边试验、边改进的敏捷迭代模式;探索“前店后厂”一站式服务模式,减少物流时间、物流成本、箭体包装和恢复时间,大幅提升响应速度。

“省”:经济性好,节省资源。研制过程充分考虑设计源头及成本,箭体结构柱段均采用模块化、标准化设计,制造工艺简单,材料统一,集中备料,大幅提升了制造效率、降低了制造成本;发射系统大量采用工业化设施和技术,建设和后期维护成本均较低;海上发射安全区在海上,可节约大量陆地资源。

3 主要技术特点

引力一号在研制过程中攻克了4 大关键技术群、17 项关键技术,其中主要的技术有:

1)海陆通用中型运载火箭多约束构型优化。在运载能力强、海上晃动适应性好、整流罩包络大、性价比高等多项目标约束下,引力一号通过通用动力模块捆绑集成、系统创新的方式,优化出三级半构型,达到中型运载火箭能力。

2)适应公路垂直转载的载荷分配优化技术。引力一号采用垂直总装、垂直测试、垂直转载的“三垂”测发模式,使用液压轴线车整体驮负发射台和运载火箭进行公路垂直转载,从而大幅降低了保障条件需求,使用更加灵活。通过多点支撑载荷分配优化,将转载的载荷控制在合理范围内,确保转载过程安全。

3)全固体捆绑火箭姿态控制技术。固体发动机一般采用耗尽关机方式,4 台助推器之间存在工作不同步性,最大可能达到数十吨差异,对飞行稳定控制带来较大影响。通过合理分配芯级和助推级控制力、优化过渡过程,实现了具有较强适应能力的全固体捆绑火箭接力控制方案。

4)大气层内接力助推弹道优化设计。为了提升运载能力,引力一号采用大气层内接力助推的弹道模式,即起飞时4 台助推器点火工作,芯一级在飞行过程中接力点火。通过在线合理规划交接班时间,增强了对航落区调整、各项控制偏差、发动机内弹道偏差的适应性。

5)适应大固体发动机大后效的级间冷分离技术。

为了尽量减少分离火工品和环境条件影响,引力一号芯一级和芯二级均采用冷分离方案。固体发动机的后效推力达到数千牛顿,会对分离过程造成较大的干扰。通过多专业的协同设计、分离时序优化、多项措施并举等,确保了分离过程安全,避免了高空追击问题。

6)复杂末级布局优化及轻质化设计。末级仪器舱内安装有末修姿控动力系统、芯三级固体发动机、箭上主要的控制和测量系统。需要对发动机工作产生的力热环境进行隔离,为舱内设备和管路提供良好的环境条件。此外,末级质量与运载能力是1:1 的关系,质量指标也很关键。综合考虑布局、传力、减振、防热、轻质化等要素,通过空间布局优化、传力拓扑优化、环境隔离设计、防热一体化等实现了较为优化的轻质化末级方案。

7)简易充气柔性保温防护罩技术。首次采用充气式防护罩进行箭体防护和保温(图3),此次飞行试验有效防护了小雨和小雪,可以在室外-5℃情况下,保证防护罩内温度达到10℃。

8)固体助推器工作同步性控制技术。开展了发动机工作同步性影响因子分析,并完成极限拉偏、随机打靶等仿真分析。根据仿真和试验结果,对主要因素进行重点控制,如壳体、混药和浇注、装药量、喷管质量、点火装置等均进行严格的一致性控制,实现了较好的同步性控制目标。

9)大气层内固体助推器分离技术。引力一号助推器分离高度在45~50km 之间,分离时存在大气、助推发动机后效、芯一级发动机工作喷流等影响,构建了弹道-姿控-分离-结构-气动-载荷等多专业协同仿真模型,实现了大气层内固体助推器分离设计。

10)40kW 大功率机电伺服。芯一级所用的机电伺服最大功率达到40kW,为后续引力二号液体运载火箭的应用奠定了基础。

4 小结及展望

此次发射任务的圆满成功,验证了运载火箭系统方案设计的正确性及各系统间工作的协调匹配性,验证了引力一号“三垂”海上发射流程的正确性、协调性,验证了与测控系统、海上发射平台等系统的协调性,验证了低倾角发射能力及飞行弹道能力,并成功将云遥一号3 颗卫星高精度送入预定轨道,拉开了引力一号商业化应用的序幕。此外,相关分系统关键技术和产品的验证,也为后续引力二号液体运载火箭研制奠定了基础。

未来,引力一号火箭将持续开展迭代优化,通过“再分析、再设计、再验证”,进一步强化可靠性、优化使用流程、提升火箭综合性能,为实现高可靠、规模化、便捷化应用发射奠定基础。