基于真实世界研究探讨针灸对不同OCSP分型缺血性脑卒中患者肢体功能的影响*

吴林纳,徐志杰,吴佳容,赵丽莉,徐 帆,路梦楠,武思仙,李桂平

(天津中医药大学第一附属医院/国家中医针灸临床医学研究中心,天津 300193)

脑卒中主要表现为突然起病、意识障碍和局灶性神经功能缺失[1]。全球疾病负担研究(global burden of disease study,GBD)数据显示,2019年中国脑卒中造成的死亡人数高达219万,成为导致我国人口减寿的主因[2]。其中,缺血性脑卒中(ischemic stroke,IS)占卒中事件的77.8%[3]。溶栓剂使得临床能够实现缺血后再灌注,最大限度减少了IS患者的致死率和致残率[4]。然而没有特效药可改善溶栓后期及未接受溶栓患者的神经功能。研究[5]表明针灸在IS的康复过程中疗效确切,可改善脑卒中后认知、运动、吞咽、语言等神经功能障碍。基于此,《中国卒中学会脑血管病临床管理指南》将其列为Ⅱ级推荐,B级证据[6]。

目前,针灸的高质量证据多来源于随机对照试验(randomized controlled trial,RCT),但RCT纳入标准、排除标准严格,或无法真实还原诊疗过程,故有学者提出真实世界研究(real-world study,RWS)试验范式的设想。随着大数据时代的到来,RWS逐渐兴起。相较于RCT,RWS更贴合临床实际情况[7],强调在实际临床环境中总结证据。这与针灸数千年的经验积累过程在本质上不谋而合。RWS的开展离不开病例注册登记研究(patient registry study,PRS),牛津郡社区卒中项目(Oxfordshire community stroke project,OCSP)是基于社区单中心PRS的典范[8]。该项目根据IS患者症状体征、梗死部位的差异提出了OCSP分型。研究表明,分型的不同会影响预后,完全前循环梗死(total anterior circulation infarcts,TACI)患者的上肢功能障碍程度高于其他类型[9],治疗措施对不同亚型的疗效存在差异[10-11]。

目前,少有研究比较针灸对OCSP不同分型的治疗作用。前期研究显示针刺可改善部分前循环梗死(partial anterior circulation infarcts,PACI)和后循环梗死(posterior circulation infarcts,POCI)患者的神经功能[12],而对TACI疗效不显著[13]。而以卒中为目标病种的针灸真实世界研究,多局限于评价针灸的治疗效应,并未探讨针灸对不同分型的疗效,未能充分挖掘针灸治疗的优势分型。故本研究以改良Rankin量表(modified rankin scale,mRS)为指标,探讨真实世界下针灸干预IS不同OCSP分型肢体功能的效应规律,并分析相关因素。

1 资料与方法

1.1 资料来源 本研究数据来源于天津市科技计划项目所搭建的“临床研究数据管理平台”的针灸干预中风病队列构建研究数据库,纳入2021年2月至2022年12月期间天津中医药大学第一附属医院、天津中医药大学第二附属医院、天津市中医药研究院附属医院、天津市环湖医院、江苏省中医院、长春中医药大学附属第三临床医院、赤峰市医院7家分中心接受针灸治疗的IS住院患者。本研究经天津中医药大学第一附属医院伦理委员会批准,并在中国临床试验注册中心注册(ChiCTR2100042721)。

1.2 诊断标准 IS的诊断标准参照中华医学会神经病学分会和中华医学会神经病学分会脑血管病组制定的《中国各类主要脑血管病诊断要点2019》[14]的诊断要点:(1)急性发病的局灶性神经功能缺失,少数可为全面性神经功能缺失;(2)头颅CT/MRI证实脑部相应梗死灶,或症状体征持续24 h以上,或在24 h内导致死亡;(3)排除非缺血性病因。

IS的分型标准参照OCSP的诊断标准[15]。(1)TACI:①高级脑功能障碍;②同向偏盲;③对侧3个部位的运动和(或)感觉障碍。(2)PACI:①具有完全前循环3组症状中的任意2种症状;②只有高级神经活动障碍;③感觉和运动功能缺损较TACI局限。(3)POCI:①同侧颅神经瘫痪伴有对侧肢体和或感觉功能障碍(交叉);②双侧肢体运动和或感觉功能障碍;③双眼协同障碍及小脑功能障碍,不伴视野缺损或传导束损害症状。(4)腔隙性梗死(lacunar infarcts,LACI):①纯运动性轻偏瘫;②纯感觉性卒中;③共济失调性轻偏瘫;④构音障碍-手笨拙综合征;⑤感觉运动性卒中。具体结合CT或MRI影像学报告。

1.3 样本量计算 本研究基于真实世界视角探究针灸对不同OCSP分型IS的治疗效应规律,并分析相关因素。参考样本量计算方法[16],样本量至少为影响因素数目的10倍。本试验预估了针灸次数、介入时机、患者入院时残疾水平、首/复发情况、性别、年龄等6个预测影响针灸治疗不同OCSP分型IS患者临床效应的相关因素,按20%脱失率计算,本研究至少纳入72例,通过筛选平台数据,最终纳入数据212例。

1.4 纳入标准 (1)符合上述诊断标准;(2)分型符合OCSP分型标准;(3)首发及复发的IS;(4)本次发作时间≤90 d;(5)年龄≥35周岁;(6)同意接受以针灸为干预措施,并签署知情同意书。

1.5 排除标准 (1)病例存在意识障碍、失明、失聪等不能配合相关检查及治疗;(2)正在参与其他临床研究;(3)不愿参与研究,不能耐受针灸及依从性差;(4)病历数据录入不完全;(5)根据影像学资料及临床表现不能判断OCSP分型。

1.6 研究方法 选取“针灸干预中风病队列”研究中满足纳入标准的病历数据,观察指标及评价标准如下:

(1)观察指标。1)一般情况:①人口学资料,如年龄、性别、民族等;②病史,如发病时间、就诊时间等。2)肢体残疾水平评价:mRS量表。在入院时采集观察指标1)、2);在出院时采集观察指标2)。

(2)疗效评价标准:评级0~6级,评级愈高代表神经功能恢复愈差,0分为完全无症状,1分为无明显残疾,2分为轻度残疾,3分为中度残疾,4分为中/重度残疾,5分为重度残疾。根据Clinimetrics:Modified Rankin Scale (mRS)[17](《临床计量学:改良Rankin量表》)中的疗效评判方法,评级减少即具有临床意义。其中,有效:mRS评级减少1级;无效:mRS评级不变或增加。

1.7 统计学方法 数据均采用SPSS 25.0进行处理。其中,计量资料等级资料服从正态分布的用t检验,不服从正态分布用秩和检验,等级资料选用Kruskal-Wallis H检验,计数资料选用χ2检验,而后建立Logistic回归模型分析针灸改善不同分型IS患者肢体功能的效应规律及相关因素。探讨针灸对不同OCSP分型之间的临床疗效差异,需通过倾向性评分匹配法,确立基线具有可比性。

2 结 果

2.1 纳入病例情况 研究期间7个中心共收集住院卒中患者的1 840例,根据研究标准排除383例,其中人口学资料不全12例、出血性脑卒中179例、OCSP分型不详192例,初步纳入1 457例数据。筛查关键信息后,有191例住院病史及针灸治疗史(如病程、针灸次数等)数据缺失,予以排除。经上述步骤清洗,共得到1 266例病例构成基线,包括760例PACI、309例POCI、142例LACI、55例TACI。

2.2 基线数据 将4组患者入院时的年龄、病程、mRS评分等连续型变量合理分组得到等级资料,选用Kruskal-Wallis H检验比较基线(若P>0.05,提示4组之间变量无差异;反之则表示基线不一致)。而后比较不同OCSP分型患者基线中的计数资料(性别、首/复发情况),采用χ2检验(若P>0.05,说明两组间的变量无显著性差异)。结果见表1~3。

表1 基线资料连续型变量非参数检验

表2 基线资料(性别)χ2 检验

表3 基线资料(首/复发情况)χ2 检验

如表1~3所示,4组患者在年龄、性别、首/复发情况等变量上显著无差异(P>0.05),基线一致。而病程和mRS评分具有显著差异(P<0.05),提示基线不一致,无法比较疗效。因此需确保4组间的均衡可比性,基于以下因素进行多组倾向评分:年龄、性别、病程、首/复发情况、mRS评分。结果显示4组间完全匹配和模糊匹配共有212例,PACI、POCI、LACI、TACI各53例。对匹配后的病例数据再次进行可比性检验。

如表4所示:倾向性评分匹配后,4组患者的自变量无显著差异(P>0.05),提示基线一致,具有均衡可比性。

表4 匹配后基线资料连续型变量非参数检验

2.3 针灸对不同OCSP分型患者肢体功能的治疗效应 为探究针灸改善患者肢体功能的效应规律,采用秩和检验评价住院前后的mRS评分(见表5),可知针灸对患者mRS评分的影响差异有统计学意义(Z=-15.764,P<0.001),经治后患者残疾水平降低。参考疗效评价标准,匹配后的212例病例根据针灸干预前后的mRS差值分为无效和有效两组,采用秩和检验分析疗效(见表6),可知针灸在改善患者残疾水平方面对不同分型有差异(χ2=12.530,P=0.006<0.05),POCI或为针灸改善IS患者肢体功能障碍的优势类型。

表5 住院治疗前后mRS 评分比较

表6 针灸对不同OCSP 分型患者肢体功能的疗效比较

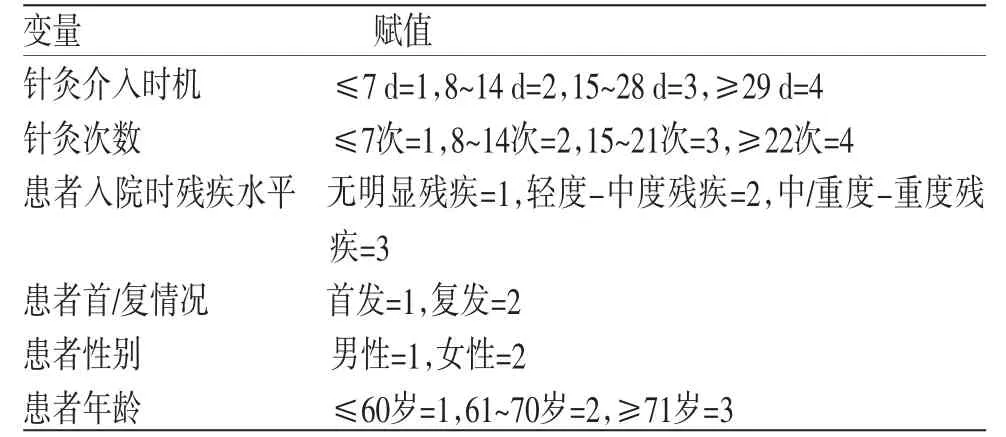

2.4 针灸对肢体功能改善程度的相关因素分析 针灸治疗IS的次数和介入时机等治疗参数与临床疗效的相关性一直是国内外的热门研究方向。由于因变量只有无效和有效两组,故选择二分类Logistic回归建模。建模前,对影响针灸疗效的各项变量赋值(见表7)。其中,针灸介入时机、针灸次数、患者入院时残疾水平、患者年龄以哑变量的形式纳入,参照组为每个变量的最后一个值,其他变量直接纳入。从表8中可得出如下结果:(1)针灸介入时机对改善患者肢体功能方面差异有统计学意义(P<0.05),在发病后≤7 d、8~14 d、15~28 d介入对患者肢体功能改善程度为有效的概率分别是在发病后≥29 d介入的2.516倍、1.879倍、1.858倍。可见针灸在发病后28 d之内介入治疗对肢体功能的改善程度较大。(2)针灸次数对改善患者残疾水平方面差异无统计学意义(P=0.271>0.05)。(3)患者入院时的残疾水平对针灸改善肢体功能程度的影响差异有统计学意义(P<0.05),接受针灸干预后无明显残疾者改善程度为有效的概率是中/重度-重度残疾者的8.3%;可见针灸对卒中后中/重度-重度残疾患者的改善程度较优。(4)首/复发情况在针灸改善患者肢体功能方面差异无统计学意义[OR=1.09,95%CI(0.841,1.488),P=0.516>0.05]。(5)性别差异在针灸改善患者肢体功能方面差异无统计学意义[OR=1.122,95%CI(0.846,1.488),P=0.425>0.05]。(6)不同年龄段在针灸改善患者肢体功能方面差异有统计学意义(P<0.05),年龄≤60岁、61~70岁接受针灸干预后残疾水平改善程度为有效的概率分别是年龄≥71岁者的1.605倍、1.475倍;并且回归系数表明患者<71岁时,年龄越小接受针灸干预后肢体功能恢复的程度越高。

表7 二分类Logistic 回归分析变量赋值表

表8 多因素对针灸改善患者肢体功能的影响分析

3 讨 论

3.1 针灸治疗卒中的真实世界研究 目前,针灸治疗IS的高质量证据多源于RCT,然而针灸作为一种以中医思想为指导的干预手段,其施治操作强调“三因制宜”。RCT无法反映实际诊疗过程。与RCT相比,RWS纳入、排除标准较为宽泛,具有中心数多、样本量大、干预措施繁杂等特点,可最大限度还原临床情景,产生的证据能补充RCT的结果[18]。然而,针灸治疗卒中PRS的开展尚处于起步阶段。国家中医针灸临床医学研究中心开展了国家重点研发计划项目“针灸治疗中风病的病例注册登记研究”和天津市科技计划项目“临床研究数据管理平台及针灸干预中风病队列的构建的研究”。两个项目均采用前瞻性、多中心注册登记的研究范式,着眼于针灸防治中风病的疗效特点、临床结局等关键问题[19],以期优化卒中的针灸治疗方案,完善针灸防治卒中的临床研究范式。

3.2 不同OCSP分型的针灸诊疗研究现况 针灸疗法形式多样。部分临床观察以单纯针灸为干预措施。研究发现“颞九针”能提高急性前循环梗死患者的神经功能和生活自理能力,长时间留针的疗效优于短时间留针[20];“醒脑开窍”针法均可改善前循环和后循环脑梗死患者的神经功能,或对前循环梗死型更具优势[21]。而本研究显示针灸综合疗法在降低mRS评分方面,对POCI疗效更佳。这或许与本研究细分前循环梗死中TACI、PACI两个类型有关。有医者[22]研究针刺结合康复训练的疗效,结果表明对于前循环梗死急性期针刺可改善认知功能,康复训练可恢复运动功能,二者并用对提高临床预后和生活质量大有裨益。针药并用亦是中医的一大特色,对溶栓后神经功能恶化的POCI患者予以针灸联合通栓活络汤,相较于空白组,针药组在改善临床预后、促进神经功能康复及提高肢体功能方面效果更优[23]。

3.3 针灸干预不同OCSP分型预后的相关影响因素 在卒中治疗过程中,如何选择合适的介入时机、针刺方法、治疗次数等对结局有影响的参数,一直是针灸领域的研究热点。在不同的介入时机,如IS的早期(发病后30 d内)和晚期(发病后60~90 d内)给予针灸干预均能有效改善患者的神经功能[24]。前期研究显示针灸介入时机越早,肢体运动障碍改善情况越好[25]。早期针刺介入可有效减少脑血管病的病情进展事件,降低残疾水平,减轻神经功能障碍症状[26]。本研究显示在降低残疾水平方面针灸综合疗法的最佳介入时间在病程的28 d内,即在急性期予以针灸干预对恢复肢体能力的疗效较好,与前期研究结果一致。针灸次数是针灸治疗累积量的一个组成部分。有回顾性研究[27]表明针灸治疗次数越多,对改善卒中患者的运动功能越有益,但这需要对患者卒中严重程度、病程、首/复发情况等纳入、排除标准加以限制,而本试验对不同程度残疾水平的IS患者均予以纳入,中/重度-重度残疾者需要接受更多次的针灸综合疗法才能达到和轻度残疾患者同等的临床效应。这或是本研究得出对于不同OCSP分型针灸次数对改善患者残疾水平方面差异无统计学意义结论的原因。

不同患者具有个体差异性,既往真实世界研究显示针灸干预对中重度残障患者的生活质量改善幅度较轻度残障者大[28];在年龄低于70岁的患者中,年龄越小针灸治疗后神经功能恢复程度越高[29]。而本研究结果表明针灸对降低卒中后中/重度-重度残疾患者残疾水平的疗效较优,干预后年龄段为≤70岁的患者肢体功能恢复情况较好,而患者性别及首/复发情况对针灸疗效无明显差异。

3.4 不足与展望 mRS量表对针刺疗效的灵敏度不高,或有一定程度的偏倚,但本研究基于多中心的真实医疗数据,病例数据的来源地域更为多元化,样本量也较为充足,因此仍具有一定的临床参考价值。《中国脑卒中康复治疗指南》推荐康复治疗应在脑卒中患者病情稳定72 h后尽早介入,但目前未有指南明确针灸疗法最佳的介入时机及治疗次数,因此,希望进一步开展高质量的临床研究,为各类针灸治疗参数的确立提供可信度较高的临床证据。