带束层角度与经线密度对轿车子午线轮胎动态性能的影响

翟明荣,宋美芹,于成龙,庄 磊,甄 强,徐 超

(1.双星集团有限责任公司,山东 青岛 266400;2.青岛轮云设计研究院有限责任公司,山东 青岛 266400)

子午线轮胎的耐磨性能、滚动阻力、操纵稳定性和乘坐舒适性等都与其带束层密切相关[1-2]。其中,轮胎的滚动阻力是汽车的燃油经济性的重要参考因素之一,在配套轮胎的开发中,轮胎企业经常需要按照主机厂的要求进行各种降低轮胎的滚动阻力的探索。因此,了解轮胎的滚动阻力影响规律相当重要[3]。

侧偏特性是轮胎的动态性能的重要组成部分,其中侧向力、回正力矩和侧偏角度是影响车辆操纵稳定性的基本因素。轮胎滚动中车辆方向盘处于正中位置时,由于带束层帘布角度效应(简称角度效应)的存在会产生固有残余回正力矩;当轮胎的侧向力为零时,所对应的侧偏角度不为零,此时侧偏角度所对应的回正力矩称为角度效应的残余回正力矩(PRAT)[4]。PRAT是评价车辆的行驶稳定性、安全性及舒适性的重要指标之一。角度效应对汽车的操控性影响很大,但又不能像其他径向力变量、侧向力变量、锥度一样可以从工艺上消除,只能从带束层和胎体的设计上进行控制[5]。

目前,带束层结构对轮胎性能的影响已得到一定的研究[6],但带束层结构变化对轮胎的动态性能影响的研究多以单一规格轮胎为主。王清逸[7]以225/50R17轮胎为例,提出带束层结构主要影响轮胎的侧偏刚度,是影响整车的操纵稳定性的主要因素。屈灿明等[2]研究了205/55R16轮胎的带束层角度和骨架材料强度变化对轿车子午线轮胎滚动阻力的影响。孙晓峰等[8]研究了205/55R16轮胎的结构参数对六分力中侧偏刚度和回正刚度的影响。秦艳分等[9]探究了带束层角度和三角胶高度对半钢子午线轮胎侧偏特性的影响。

本工作以名义断面宽为185~265 mm、扁平率为55和65、轮辋直径为381.0~431.8 mm(15~17英寸)的6个规格轿车子午线轮胎(以下简称轮胎)为研究对象,在确保仿真精度的前提下,通过单一变量法探究带束层角度与经线密度对轮胎稳态滚动阻力(以下简称滚动阻力)及侧偏特性的影响。

1 有限元仿真

1.1 有限元模型的建立

本工作采用的6种轮胎的基本信息如表1所示,具体结构建模及材料建模参考前期相关文献[10-14],6种轮胎的有限元模型如图1所示。

图1 6种轮胎的有限元模型Fig.1 Finite element models of 6 types of tires

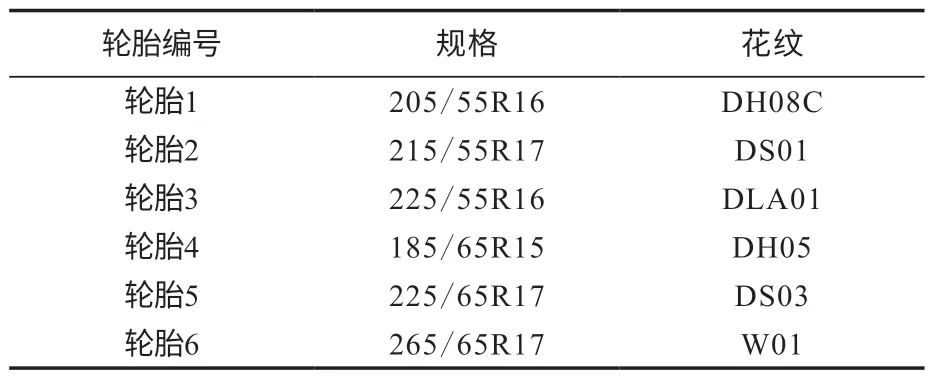

表1 6种轮胎的基本信息Tab.1 Basic informations of 6 types of tires

1.2 测试方法及仿真方案的设定

1.2.1测试方法

仿真与试验测试方法相同。滚动阻力按照ISO 28580—2018在德国ZF公司生产的滚动阻力试验机上进行测试。PRAT、侧偏刚度和回正刚度按照GMW 15206—2007在美国史密斯实验室MTS Flat Trac SS实验台上进行测试,其中PRAT的测试条件为:环境温度 21 ℃,充气压力 228 kPa,负荷 70%标准负荷,行驶速度 3.6 km·h-1,侧偏角度 -1°~1°;为了提高计算机计算效率,PRAT仿真中轮胎的速度设定为60 km·h-1。

1.2.2仿真方案的设定

为了更准确反映带束层角度与经线密度对轮胎滚动阻力、PRAT、侧偏刚度等性能的影响,均采用单一变量法,在原始轮胎设计方案(简称参考方案)的基础上分别制定如下仿真方案。

根据既要考虑带束层对胎体的箍紧作用,又要便于加工的原则,带束层角度共设计5个方案,各方案带束层角度依次为24°,27°,28°,29°和30°,其中24°为参考方案。

在考虑带束层强度以及钢丝帘线附着力和覆胶量的前提下,带束层经线密度共设计5个方案,其中带束层经线密度为100%的设计方案为参考方案,其他4个方案的经线密度依次为参考方案的80%,90%,110%和120%。

为了便于观察带束层角度与经线密度变化对轮胎动态性能的影响,后续带束层数据处理过程中均采用设计方案与参考方案差值处理的方法进行分析。

2 结果与讨论

2.1 轮胎的滚动阻力分析

2.1.1仿真结果与试验结果的一致性对比

ISO 28580—2018中将轮胎的滚动阻力定义为每单位行驶距离的能量损失(或能量消耗),等效于单位为N的力,计算公式如下:

式中:R为轮胎的滚动阻力,N;U″为轮胎滚动一周耗散的能量,N·m-1;re为轮胎的自由滚动半径,m。

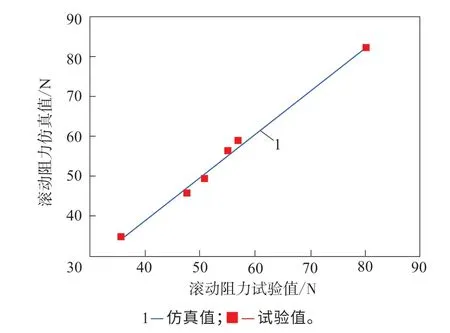

轮胎的滚动阻力仿真值与试验值的相关性如图2所示。

图2 轮胎的滚动阻力仿真值与试验值的相关性Fig.2 Correlation between simulation values and test values of tire rolling resistance

从图2可以看出,轮胎的滚动阻力仿真值与试验值具有较高的相关性。

2.1.2带束层角度与经线密度对轮胎滚动阻力的影响

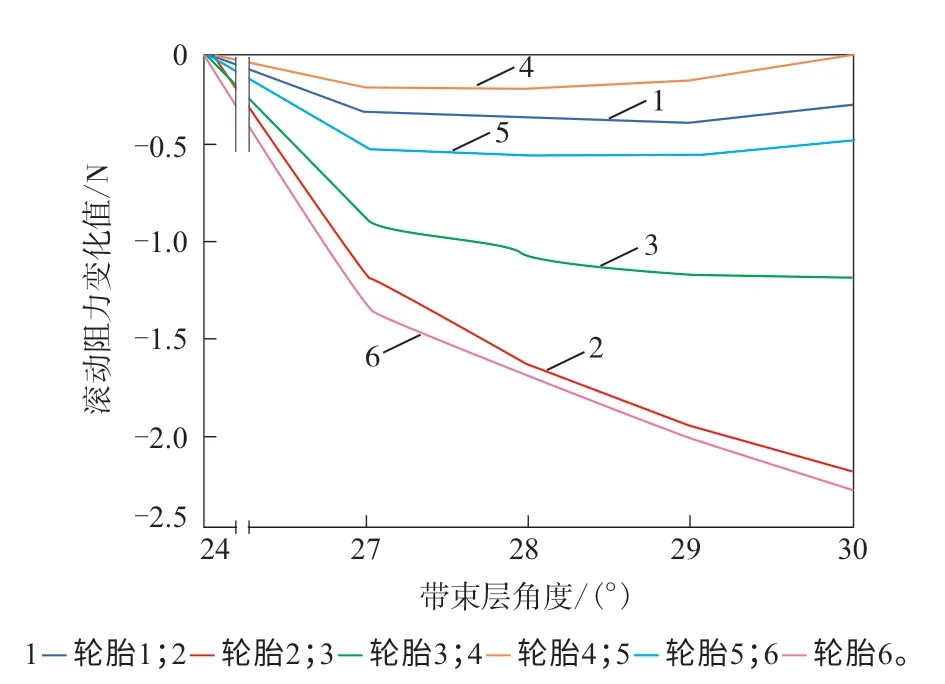

轮胎的滚动阻力随带束层角度的变化曲线如图3所示。

图3 轮胎的滚动阻力随带束层角度的变化曲线Fig.3 Variation curves of tire rolling resistance with belt angles

从图3可以看出:轮胎的滚动阻力随带束层角度的增大呈下降趋势;在轮胎的扁平率及轮辋的着合直径相同的条件下,轮胎的断面宽越大,随着带束层角度的增大,轮胎的滚动阻力降低幅度增大;增大轮胎的外直径有利于降低其滚动阻力。

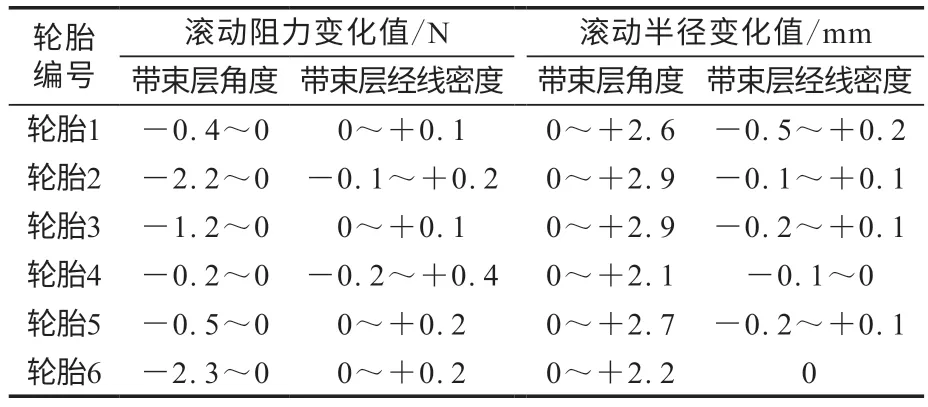

带束层角度与经线密度对轮胎滚动阻力及滚动半径的影响如表2所示。

表2 带束层角度与经线密度对轮胎滚动阻力及滚动半径的影响Tab.2 Influence of belt angles and warp densities on rolling resistances and rolling radius of tires

从表2可以看出:当带束层角度从24°增大到30°时,轮胎的滚动阻力最大降低2.3 N;与带束层经线密度相比,带束层角度变化对轮胎的滚动阻力及滚动半径的影响更大,这是由于带束层角度增大,帘线间的纵向拉力增大,导致带束层受力后更加偏斜,对胎体的横向约束作用增大,而对胎体的周向约束作用减小,轮胎的滚动半径增大,因此轮胎的滚动阻力降低[15]。

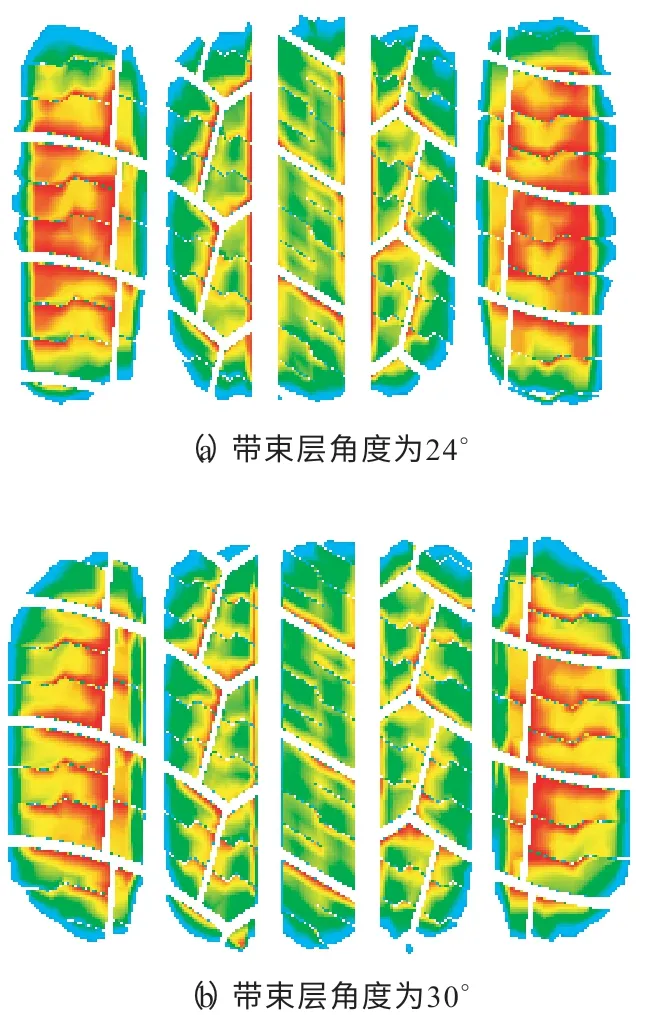

以215/55R17轮胎为例,轮胎滚动过程中的接地印痕如图4所示。

图4 215/55R17轮胎滚动过程中的接地印痕Fig.4 Footprints of 215/55R17 tires during rolling process

从图4可以看出,带束层角度增大,轮胎的接地印痕面积增大,此时胎肩部位接地压力及生热降低,胎冠受力减弱,表明增大带束层角度可以协调轮胎的形变,合理分布能量损失,降低轮胎的滚动阻力。

2.2 轮胎的侧偏特性分析

PRAT是影响车辆直线跑偏的关键因素,其正、负号分别代表轮胎左、右跑偏,采用轮胎正、反向滚动时的PRAT平均值表征轮胎的跑偏情况[16]。

在小侧偏角度的情况下,轮胎的侧向力与侧偏角度近似成比例,其比值称为轮胎的侧偏刚度,主要影响轮胎的侧偏特性,是评估车辆及轮胎的侧偏特性的重要参数之一[5,17]。回正力矩是用来评估车辆的行驶稳定性的重要参数。在小侧偏角度范围内,侧向力及回正力矩与侧偏角度几乎成线性关系,因此在计算时,取侧偏角度为±0.5°的侧向力平均值作为轮胎的侧偏刚度,取侧偏角度为±0.5°的回正力矩平均值作为轮胎的回正刚度[18]。

2.2.1仿真结果与试验结果的一致性对比

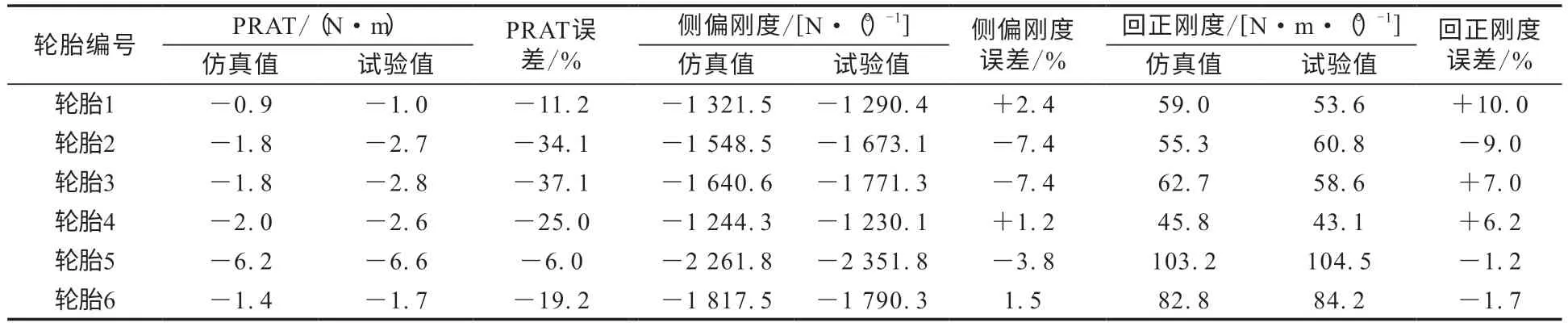

对6种轮胎建立侧偏有限元模型,求得相应模型在侧偏工况下的PRAT、侧偏刚度以及回正刚度3个评价指标。轮胎的侧偏特性仿真结果与试验结果如表3所示。

表3 轮胎的侧偏特性仿真结果与试验结果Tab.3 Simulation results and test results of cornering characteristics of tires

从表3可以看出:轮胎的侧偏刚度及回正刚度仿真与试验结果具有较高的一致性,误差控制在±10%以内;轮胎的PRAT仿真精度略低。这是由于PRAT测试关注的是轮胎的小侧偏角度范围内的特性,相对于轮胎较大的垂直负荷,此时轮胎的侧向力和回正力矩都很小,同时在轮胎的侧偏特性测试时未考虑轮胎与地面接触的力学响应与温度等因素的影响。

2.2.2带束层角度与经线密度对轮胎侧偏特性的影响

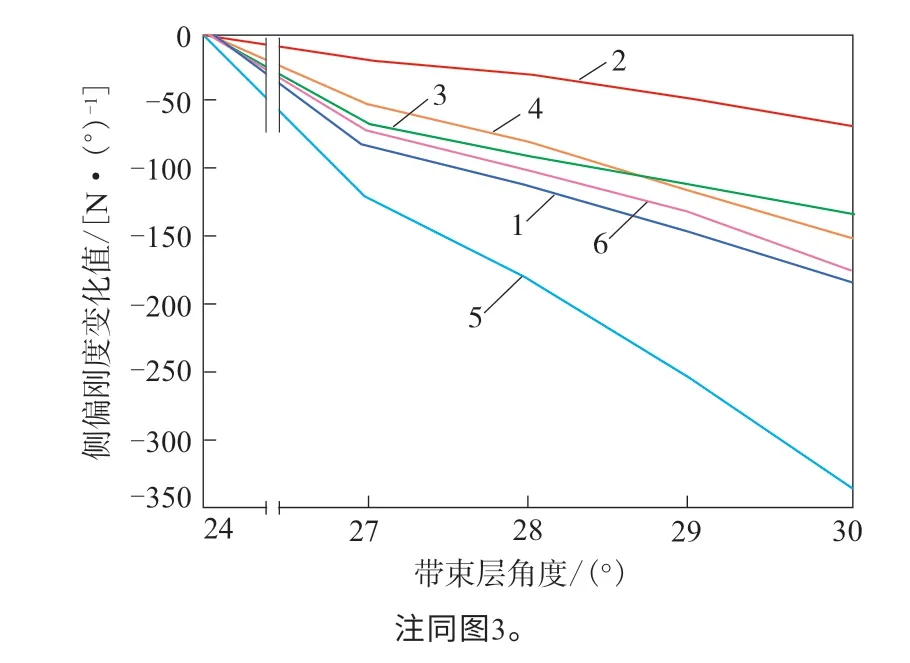

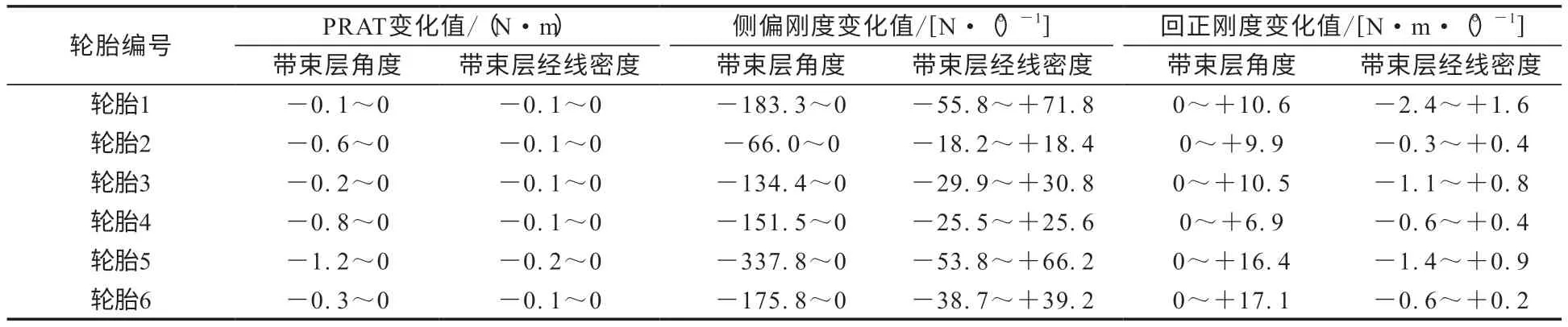

带束层角度与经线密度对轮胎侧偏特性的影响如表4所示,轮胎的侧偏刚度随带束层角度的变化曲线如图5所示。

图5 轮胎侧偏刚度随带束层角度的变化曲线Fig.5 Variation curves of cornering stiffnesses of tires with belt angles

表4 带束层角度与经线密度对轮胎侧偏特性的影响Tab.4 Influence of belt angles and warp densities on cornering characteristics of tires

从表4和图5可以看出:轮胎的PRAT及侧偏刚度变化均随带束层角度的增大而减小,回正刚度变化随带束层角度的增大而增大;与带束层经线密度相比,带束层角度变化对轮胎的侧偏特性影响更大;当带束层角度从24°增大到30°,轮胎的PRAT最大变化为1.2 N·m,侧偏刚度最大变化为337.8 N·(°)-1;随着带束层经线密度的增大,轮胎的PRAT变化较小,侧偏刚度增大,回正刚度减小。因此,带束层角度减小,其周向箍紧作用加强,胎肩着地区域加大,轮胎的侧向抓着力及侧偏刚度也随之增大,此结论与带束层角度增大轮胎变软的结论一致[19]。

3 结论

(1)与带束层经线密度相比,带束层角度变化对轮胎的动态性能影响更大。

(2)增大带束层角度可以适当降低轮胎的滚动阻力,但带束层角度与经线密度变化对轮胎的滚动阻力影响较小。

(3)带束层角度变化对轮胎的侧偏刚性和回正刚性影响较大。

(4)轮胎的动态性能随带束层角度与经线密度的变化与轮胎的规格相关。