社会媒介化视角下旅游目的地的地方建构

黄琢玮 保继刚 周彤昕

[摘 要]社交媒介不断发展,渗透并影响着社会的变迁,成为旅游目的地地方建构的重要力量,形成了 “社交媒介—人—地方”的新型人地关系,然而现有的地方建构研究较少关注社交媒介在旅游目的地地方建构中的角色和效应。文章对社交媒介在旅游目的地地方建构中发挥的作用展开了概念性的探索,依托社会媒介化理论与地方建构理论,从媒介化的视角提出地方建构的概念框架。根据该框架,目的地的地方建构涉及虚拟空间、现实空间、虚实交叠空间等3个层面。在目的地地方建构的过程中,社交媒介不仅作为变量对地方建构产生影響,而且还作为社会语境融入旅游目的地地方建构的动态进程中。

[关键词]社会媒介化;地方建构;社交媒介;虚拟空间;虚实交叠空间

[中图分类号] F590.3 [文献标识码] A [文章编号] 1674-3784(2024)01-0001-08

0 引言

当前正是一个社会媒介化的时代,以移动互联网和自媒体为标志的数字媒介,尤其是社交媒介,正在逐步渗透并影响文化和社会的发展与变迁。社交媒介衍生的网络虚拟空间积极参与和影响了现实空间,为旅游发展带来新的机遇和挑战。一方面,社交媒体为旅游目的地营销提供了新的平台,网红旅游目的地的出现就是生动的例证;另一方面,日渐普及和活跃的社交媒介也对目的地社区产生了深刻的影响。现实空间中的旅游活动,与虚拟空间中被评阅、转发的内容相互作用,催生了虚实空间交叠下的体验和消费。段义孚在《空间与地方》中提到空间与地方相互依赖的关系,认为空间经过人类的主观性建构和日常生活体验赋予其意义,从而成为地方[1]80。社交媒介带来的空间上的拓展以及旅游生产与消费方式的转变,让旅游中的“人—地方”关系值得重新审视,“社交媒介—人—地方”的新型人地关系呼之欲出。

尽管社交媒体的崛起已引起社会环境的重大变化,但是当代人文地理学研究还没有对此作出充分的应对。

(1)在本体论上,目前相关研究还没有将媒介视为一个结构性、遍在性的地理要素,大部分相关研究还是“地理”与“媒介”各说各话,地方建构的逻辑与媒介逻辑的耦合关系并未被充分探讨。

(2)在认识论和方法论上,还没有建立起一种更加适应社会媒介化时代地方建构的研究方案。一方面,面对社交媒介带来的空间延伸,在理论上缺乏关键性的响应或变革。社交媒介延伸现实空间,衍生网络虚拟空间,而智能手机和无线网络等现代通信工具的普及使社交媒介随时可用,本来平行的虚拟空间和现实空间产生交叠。目前尚未有恰当的研究框架对这种虚实交叠的空间形态进行定位,以指导相关的地方建构研究。另一方面,面对人的“在场”方式转变带来的体验转变,目前尚未形成多层次时空体验下地方建构的分析框架。地理学者始终关注人们与周围的物质空间互动的日常经验,以及其对地方建构的重要性[1]14[2]。社交媒介的连通性使得人与物质空间的互动方式发生了变化,不在现场的网络用户也能对旅游者的在地体验施加影响。网络用户在虚拟空间对地方的展示、观看、评论、转发等影响着旅游者对地方的主观体验与意义生成,进而影响了现实空间的生产者和使用者对地方的建构。然而,目前尚未总结出相关的概念体系来指导分析这种多层次时空体验对地方建构的影响。

基于此,本文将引入“媒介化”理论视角,围绕社交媒介主导的“社会媒介化”对旅游目的地空间塑造和地方意义生成发挥的作用进行概念性的探索,并将在此基础上建立社会媒介化背景下地方建构机制的理论分析框架,诠释旅游发展过程中“社交媒介—人—地方”的新兴人地关系形成的机制。本研究在理论上将从社会媒介化的研究视角对旅游目的地的地方建构提出新的理论解释,这一新的视角将引导人们关注社交媒介无处不在的社会现状以及它对社会机制和文化进程的变迁的影响。它有助于推动人文地理学(旅游地理、文化地理)与媒介传播学、社会学的多学科交叉,透过“空间—地方”的共通视角,加强对媒介、地方与旅游相互关系的认识,在多个学科之间建立理论对话并强化学科间的内在逻辑联系。

1 文献综述

1.1 社会媒介化的理论逻辑

1.1.1 从中介化到社会媒介化

很长时间以来,媒介都是以中介或传播工具的形态出现,遵循“生产—传播/分布—接受”的封闭程序。传播主体和受众之间界限分明,内容由传播主体决定,向用户单向传播。在这个范式下,与媒介相关的研究主要关注人与信息的互动:(1)媒介对人的影响,即媒介所传递的信息对社会中的人和群体产生的影响;(2)人通过使用媒介做了什么,表现为媒介受众根据自己的社会文化背景对媒介内容产生不同的理解[3]4。

随着大众媒介对社会生活的介入越来越深,媒介作为半独立机构的地位开始凸显。尤其是在政治领域,学者开始意识到大众传媒对政治活动的制度性影响,并引申出“媒介化”的概念用于指涉这一现象[3]13。数字化技术的进步使得媒介通过个人智能终端以应用软件形式深度介入日常生活,其中以社交平台软件为载体的“社交媒介”被广泛使用,其社区化、连通性、双向传播的特点改变了媒介传播所承载的内容与大众媒介时代的传播规则。由此,“媒介化”不再仅仅体现于政治领域,更是广泛渗透至个人、社会和文化的各个领域。因此,社交媒介的出现标志着“社会媒介化时代”的到来[4-5],即这种媒介具备的社会性质和功能使我们的社会和文化产生了结构性改变。

媒介从中介化到社会媒介化的改变,在根本上源于社交媒介的一系列关键特征。Feldman强调社交媒介使信息更加可控、网络化、密集化、可压缩和无偏见[6]。张碧红总结了以微博为代表的社交媒介有4个特点:平等的发言资格;碎片化话语方式,简短、直接的发言让人们真正接触和掌握信息;传播不受时间和空间的限制;传播受众可以无限叠加[7]。基于这些特点,媒介社会学家总结了人们交流和互动过程因为社交媒介所发生的主要变化:(1)沟通在时间和空间上得以延伸,社会个体在世界任何地方可以展开即时通信;(2)许多面对面的社交活动被替代;(3)媒介渗入日常生活,线上线下交流结合,带来活动的融合;(4)媒介日益强大的影响力使人们不得不改变某些行为来适应社交媒介上的评价和规范等[8]。

总体而言,社交媒介使传播主体与受众之间的界限变得模糊,信息传播方式变为多对多的对话方式,其影响也渗透至社会文化的各个方面。以上的特征决定了社交媒介的功能已超越传统媒体所担负的工具性和中介性功能。社交媒介已成为社会和文化机制的有机部分之一[9],成了一个新的社会语境。因此,相关研究应关注在无处不在的媒介影响下社会机制和文化进程的变迁,以及媒介在这个转型过程中的作用[10]。

1.1.2 社会媒介化效应

媒介逻辑这一术语用于描述媒介的特质和工作方式,涵盖媒介自身的运行规则、方式和制度等。在社会媒介化背景下,社会运行在某种程度上屈从或依赖于媒介逻辑[11]3。基于其无处不在的特性,社交媒介的影响具有二元性:(1)社交媒介已经成为社会文化制度的一部分,对人们的认知和行为产生基础性影响;(2)其自身在某种程度上制定社会制度和规范,构建虚拟空间,进而影响社会文化的实践和个体之间的关系。因此,社会媒介化的效应是二元的,社交媒介既作为变量影响社会运行,也是一个形塑社会和文化的新语境。

Hepp认为,社交媒介在与实践相结合的时候产生形塑力[11]1。社交媒介的影响在其与社会互动的实践过程中不断增长,进而引起社会和文化机制与互动模式的改变。这种社会变化并不能简单归因于技术的发展,而是技术、社会、文化和政治力量交叉所产生的结果。因此,在研究视角上,有学者主张在研究社会媒介化的效应时不应该遵循聚焦于媒介文本的传统思路,而应该转向以实践路径作为媒介研究的新方向。在实践路径的研究范式下,媒介文本被去中心化,研究者需要回答在各种情景中人们如何与媒介关联互动,以及人们与媒介的实践如何影响社会文化的发展进程、空间内个体之间的关系和个体与空间的关系等[12]。值得注意的是,在社会媒介化时代下,许多信息在社交媒介平台展示之后会引发更多的曝光度,比如热搜、热门话题等。一方面,虚拟世界的活动对社会空间和公共空间产生了影响,并对日常生活中人的行为规范设置了框架;另一方面,日常行为可以轻而易举地变成虚拟世界中的景观。

1.2 地方建构与媒介研究的理论进展

1.2.1 媒介在地方建构中的中介作用

很长一段时间以来,媒介和传播被认为是消灭空间和地方的工具,地理学家认为媒介提供了更多的人与人之间不用见面的沟通方式,比如电报和电话的出现缩短了人与人之间的距离[13]。许多地理学家提出,报纸、杂志和电视等媒介正潜移默化地影响地方,大众媒介制造并传播标准化品位,导致景观均质化,使地方失去自己的独特性,人与地方之间的情感连接被打破[14],由此提出了无地化概念[15]。

20世纪80年代开始的地理学的“文化转向”和传播学的“空间转向”两股学术思潮的碰撞,讓研究者发现了原本互相排斥的地理学与媒介传播学的共通之处。当时大众传媒盛行,报纸、杂志、电视和电影在人们的生活中大量出现,研究者开始逐步重视媒体内容和传播在地方建构中的作用,比如传播学者发现报纸的发行和订阅具有区域分布的特点[16],大众媒体(电视、报纸)的传播容易改变人们对本地区的看法,有效的传播甚至会引起新的地方认同,从而影响地方的建构[17]。不约而同地,地理学者的研究中也有类似的发现。1985年,Burgess 和 Gold号召英国和美国的地理学家,出版了《地理、媒介和流行文化》论文集,地理学家分析了多种媒介如电视节目、摇滚音乐、电影等呈现的文字和内容,探讨了媒介如何影响地方形象和意义的建构[18]。钱俊希有关地方性话语与表征的讨论指出,各地将物质景观、文化表征、文化符号等糅合,再通过媒介“打包出售”的地方营销运动也是一种地方建构行为[19]。以保继刚为代表的旅游地理学家总结认为,各种类型的大众媒介在我国旅游开发过程中对目的地起到了建构作用[20]。

到此为止,大部分地理学和媒介传播学的研究都聚焦在媒介呈现的内容如何通过传播建构地方,媒介在地方建构中作为传播信息的载体的中介性作用得以确认。

1.2.2 媒介对空间与地方的重塑

21世纪,数字媒介出现,尤其是社交媒介的快速发展并逐步渗透到人们的日常生活中,媒介重塑了空间与地方。除了以往研究聚焦的现实空间,数字媒介衍生的在线虚拟空间,虚拟与现实空间也进一步交叠、融合。人们在虚拟空间的行为和互动,在虚拟与现实空间之间的游移与共在,正为新的空间形态赋予意义,同时使地方建构呈现了新的特点。

基于此,地理学家对于社会媒介化下的人、空间与地方展开了较为分散的探索。以Gordon等为代表的地理学家在位置与数字媒介的研究中指出,结合位置的媒介工具使人们更容易获取地方信息,从而为人们与地方建立联系提供了更多的方便[21],这在某种程度上推翻了之前地理学家认为的媒介导致人与地方的关系减弱的观点。Adams在《媒介与传播地理学》中提出了著名的“媒介地理四象限图”,其中“媒介中的空间”和“媒介中的地方”这两个象限可以认为是地理学家对社会媒介化视角的理论回应。Adams指出,人们能在数字媒介搭建的虚拟平台上开展各种活动,比如网络聊天、转发信息等,虚拟空间得以构建,即“媒介中的空间”[22]。人们在这个空间中的行为和互动,赋予虚拟空间一定的意义,使之转化成对他们具有特殊意义的地方,比如某网红的微博空间对该网红和粉丝来说不仅是一般的网络空间,还是一个有独特意义的地方,即“媒介中的地方”。因此,Adams进一步提出“媒介即地方”的说法,认为数字媒介具备了地方的功能,通过提供人们的“相聚之地”来重新组织人与人的社会交往、划定社交边界,这与社会媒介化视角中提出的“社交媒介是一个社会语境”的重要观点相吻合。

2 社会媒介化视角下地方建构的内在逻辑

2.1 社会媒介化下旅游目的地空间的构成与表征

在移动互联网技术的作用下,社交媒介被广泛使用,这使得社会媒介化背景下旅游目的地地方建构所基于的空间更为复杂。旅游目的地空间除现实空间外,还衍生出虚拟空间与虚实交叠空间。因此,基于社会媒介化的特征,目的地地方建构将涉及虚拟空间、现实空间与虚实交叠空间3个层面。

(1)虚拟空间,是指人们在网络上进行社交互动的空间,它将身体不在场的网络用户联结起来,形成了一种新的“在场方式”。消费者群体可以在虚拟空间上发布、阅读、评论、点赞、转发旅游目的地的信息。这些虚拟空间中的互动,可以激发网友对目的地的想象,并使想象元素的表达、流通和传播打破现实空间的地理障碍。在这种快速移动的时空环境下,人们对旅游目的地的想象在他人的想象之上叠加、拓展,这种交流和互动呈现点对点的网格状信息传播的特征。

(2)现实空间是目的地物质空间与精神空间的总和,其中物质空间是具体的、物质的并且可以直接感知的。当地旅游生产者通过对当地自然景观和文化景观、文化习俗、生活方式的认知、态度和行动来建构地方,旅游目的地的精神空间是当地旅游生产者通过对地方产生的认知、想象和认同等所构建的抽象空间。同时,将虚拟空间中的消费者引入地方建构,迫使本地社区将习以为常的地方现象放置更大的社会环境中,重新审视其价值和意义。另外,旅游目的地吸引来游客,催生了一批旅游商业业态的生成,外界的想象与审美也影响了当地物质空间与精神空间的建构,并塑造当地的景观。

(3)虚实交叠空间由现实空间与虚拟空间杂糅聚合形成,集中体现社会媒介化作用下旅游目的地地方建构的特殊性。社交媒介的出现、无线网络以及智能手机的流行,使原本只发生在现实空间的游客之间以及游客与当地居民之间的互动延伸至虚拟空间。人们在现实空间和虚拟空间中频繁穿梭,也在消费者和生产者的角色之间切换。在场的游客、当地社区旅游生产者与非在场的网友,在虚实交叠的体验空间中的互动既是消费同时也是生产,比如许多游客在旅游的过程中随时在社交媒介平台上发布照片和短视频。这种时空的延展和交叠构建了虚实交叠的体验空间,其中虛拟与现实交汇、实践与构想碰撞并相互作用,旅游者的实践赋予了虚实交叠空间独特的意义。

2.2 社交媒介与旅游目的地的地方建构

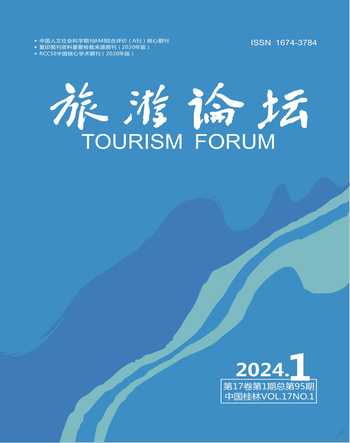

基于社会媒介化二元论视角,社交媒介作为变量,从现实空间、虚拟空间、虚实交叠空间等3个层面对地方建构发着挥影响。

2.2.1 社交媒介作为变量影响旅游目的地的地方建构

社交媒介作为变量对旅游目的地现实空间和虚实交叠空间发挥动态影响。

(1)在现实空间的物质空间层面,旅游的相关主体受到虚拟空间的影响,其对目的地自然景观、社会文化可能产生感知和态度上的变化。这些变化可能引发如建筑的建设和改造、特色手工艺品制作、特色农产品生产和出售等行动。在现实空间的精神空间层面,虚拟空间的互动会影响本地旅游生产者以及虚拟空间的消费者对目的地地方的认知和构想,这一方面是在重塑目的地地方的意义,另一方面也对本地居民及旅游生产者的地方认同、自我身份认知产生影响。

(2)在虚实交叠空间层面,虚拟空间影响游客行为、体验与满意度,以及主客互动中的行为与体验。虚拟空间通过呈现目的地的一个瞬间或短暂时间的界面,比如照片或者短视频,建构了旅游者在虚拟空间对目的地的想象。旅游者在现实空间的打卡与分享中,可能受虚拟空间的影响,选择“复制”虚拟空间中出现的景观,在现实空间中塑造依托虚拟空间想象的内容。想象与确认、体验与再分享,是旅游者前往旅游目的地体验的重要组成部分,对想象的满足也影响了旅游者的满意度。与此同时,目的地在镜头下的呈现更具前台表演性和碎片化。虚拟空间中游客、网友的想象和社交媒介产生的公众凝视,对游客和当地旅游生产者在主客互动中的行为和体验产生影响(图1)。

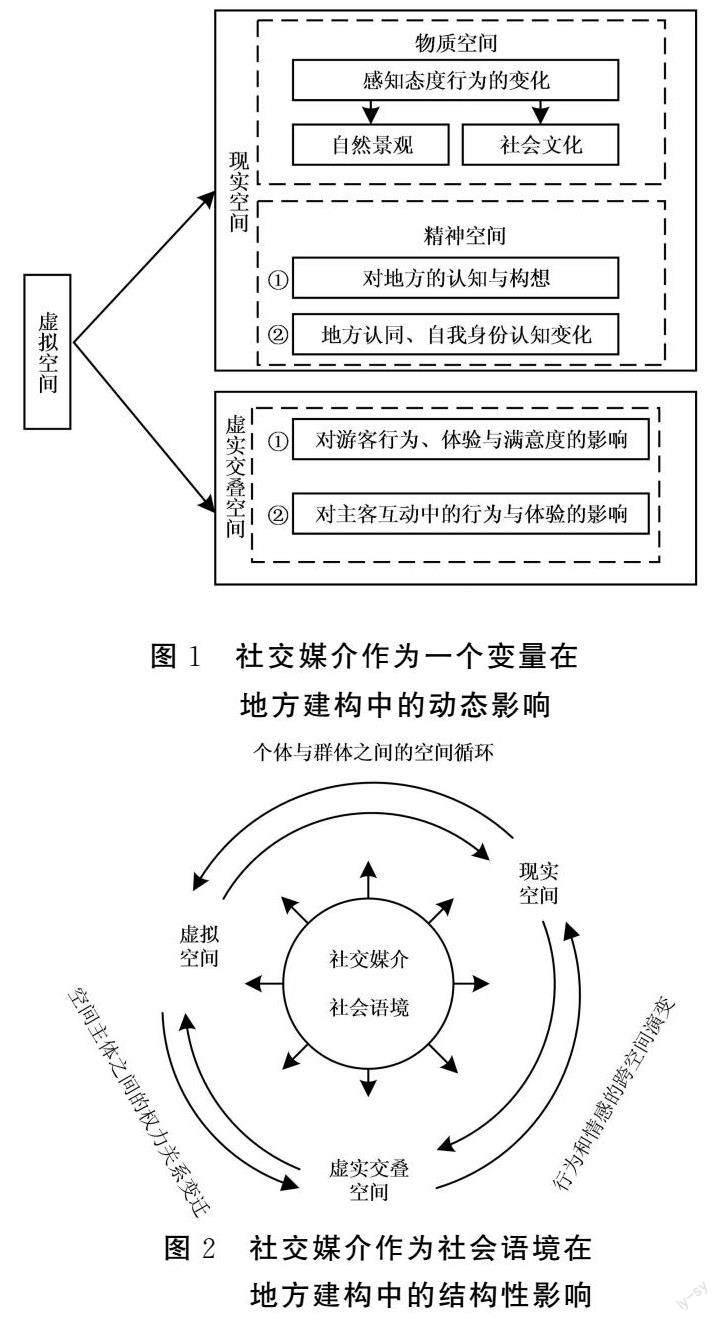

2.2.2 社交媒介作为社会语境影响旅游目的地的地方建构

社交媒介已经渗透到人们的生活,其带来的影响是技术、社会、文化和政治力量交叉产生的结果。因此它不仅是一个影响变量,更应该被看作是一个改变社会运行模式的新语境。在这个新语境下,不同空间之间的界限变得模糊,人类在不同空间内的实践和社会关系更具流动性[23],虚拟空间对人们生活的介入拓展了传统地理学“在场”的概念,“社交媒介—人—地方”新型的人与地方的关系呼之欲出。社交媒介作为社会语境在地方建构中的作用与影响,通过以下3个跨空间演变关系实现。

(1)个体与群体之间的空间循环旅游消费者或者生产者通过社交媒介分享他们对旅游目的地的感知和体验,从而构建了一个群体分享空间。这个群体空间内,现实空间的地理障碍被打破,目的地被持续呈现、解读和想象。在这个过程中,目的地特色更易被发掘并在传播中被认可、强化,由此群体的想象被赋予了地方意义。这种群体空间的想象又进一步影响着每一个旅游消费者或者生产者,每一个个体结合自身的价值观和体验建构地方。与此同时,个体的身份认同感和社群意识也得以建构。

(2)行为和情感的跨空间演变

游客的流动和社交媒介的普及导致人们在虚拟、现实和虚实交叠等3个空间之间的切换。虚拟空间中非在场的网友和在场的游客分享的纯文字游记、视频以及图片中出现的景点信息和顺序,影响着游客在现实空间中的活动和游客在虚实交叠空间中的分享行为。同时,游客的情感也作用于现实空间与虚实交叠空间的互动。

(3)空间主体之间的权力关系变迁

本地政府和开发商在传统的现实空间的旅游目的地建构中占据主导地位,即按照他们的想法营造和建构地方;游客通过在目的地的具身体验影响地方营造和建构。社会媒介化时代,当地居民、游客和未在场的网友,通过社交媒介主动参与地方的建构。人们基于自身的角度,表达对地方的认知和想象。虚拟空间带来的影响力让当地居民增加自信甚至重新认识地方,与在场的游客和未在场的网友共同完成地方建构(图2)。

3 社会媒介化视角下地方建构机制的理论分析框架

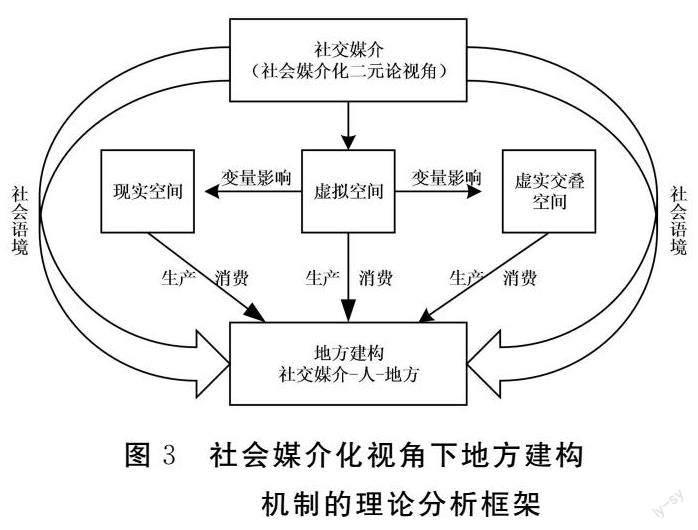

综上,在数字媒介出现,尤其是社交媒介快速发展并逐步渗透到人们的日常生活的背景下,社交媒介重塑了空间。现实空间、虚拟空间、虚实交叠空间,是社会媒介化背景下旅游目的地空间的3个组成部分。在人文地理学的视角下,人类的体验和主观性赋予空间意义从而建构地方。空间的延展与空间中实践方式的变迁,使得地方建构呈现与过往不同的结构。

在社会媒介化的“二元论”视角下,本研究提出社交媒介在旅游目的地建构中存在的作用和影响如下。

(1)社交媒介构建的虚拟空间,影响现实空间和虚实交叠空间中的实践、个体关系和人地关系等。其中,虚拟空间的实践是社交媒介作为变量发挥动态影响的出发点。例如,人们在虚拟世界中发表的对目的地的评价,影响目的地旅游产品的生产;人们通过虚拟世界形成的对目的地的预期,影响虚实交叠空间中旅游者的体验和满意度。在此基础上,虚拟空间、现实空间、虚实交叠空间的生产与消费,作用于旅游目的地的地方建构。

(2)社交媒介对日常生活中人的行为规范设置了框架,成了一种社会语境,该语境对地方建构产生根本性的影响。这种框架下的行为赋予空间意义,从而建构地方。这一框架的逻辑由3个方面构成,即个体与群体之间的空间循环、行为和情感的跨空间演变、空间主体之间的权力关系变迁。在这种社会语境影响下,媒介在地方建构的作用不再局限于作为传播信息的载体的中介性功能,更是成为一种规则。社交媒介的逻辑,同时也成为地方建构逻辑的一部分。媒介的运行规则作用于人们虚拟空间、现实空间、虚实交叠空间的生产和消费行为,成为地方建构的力量。

传统上认为,空间经过人类的主观性建构,被赋予了意义从而成为地方[1]80。社交媒介的存在首先拓展了空间的意涵,其次作为变量从外部作用于人在空间中的生产与消费实践,进而影响地方建构。值得注意的是,社交媒介所衍生的媒介逻辑作为社会语境嵌入了“人赋予地方意义”的主观过程,对地方建构发挥了制度性的影响。这使得社交媒介不再仅仅作为独立的要素作用于人的空间生产与消费过程,而是融入其中,使得地方建构中的“人—地方”关系被拓展,进而确立了地方建構的“社交媒介—人—地方”的“三元一体”构架。

由此,本研究基于社会媒介化的“二元论”视角,结合社会媒介化背景下的三重目的地空间结构,提出社会媒介化视角下的地方建构机制的理论分析框架(图3),为开展实证研究奠定基础。

4 结论与讨论

本研究依据社交媒介在旅游实践中影响愈发深入的现实,引入了媒介化的理论视角,对社交媒介主导的“社会媒介化”在旅游目的地地方建构中发挥的作用进行了概念性的探讨。本文指出社交媒介的广泛使用使得空间的概念被扩展,旅游目的地地方建构已从单纯的现实空间地方建构,转为虚拟空间、现实空间与虚实交叠空间等3个层面的建构。而基于社会媒介化的二元论视角,社交媒介既作为变量影响3个层面空间中的生产与消费,又作为目的地地方建构的重要语境作用于地方建构。依据个体与集体间的空间循环、行为与情感的跨空间演变以及空间主体间的权力关系等3对跨空间演变的逻辑,地方建构正被媒介逻辑重塑。空间意涵的拓展与社交媒介二元影响的作用下,地方建构中的“人—地方”关系被拓展,社会媒介化背景下“社交媒介—人—地方”的“三元一体”关系被确立。综合上述理论探讨,本文提出了社会媒介化视角下地方建构机制的理论分析框架,以期为后续实证研究提供参考。

本研究从理论上回应了社交媒介崛起对人文地理学地方建构理论所产生的挑战。研究把社交媒介看作一种具有遍在性的地理要素,把虚拟空间和虚实交错空间的构成和表征纳入地方建构的理论体系,把社交媒介作为一个变量与社会语境的二元性纳入地方建构的研究,为社会媒介化时代新的社会现象提供理论解释,增加地方建构理论的社会价值。在此基础上开展“社交媒介—人—地方”的新型人地关系的理论探讨,有助于对空间要素跨越虚拟、现实和虚实交错等3个空间的演变关系进行的实证研究提供参考。本研究深化了地方建构机制的研究方案,有助于从认识论与方法论上为后续的研究提供借鉴。本研究作为概念性的探讨所提出的分析框架,有待通过实证研究进行进一步的证实和完善。后续的研究可以进一步从实证的角度刻画并分析社交媒介虚拟空间的构成和表征;分析社交媒介虚拟空间参与主体的特征,包括空间分布特征和规律、行为特征、社会心理活动等;通过定量化、历时态跟踪和可视化呈现,从多个维度描述虚拟空间的构成和表征;从实证的角度进一步探究社会媒介化视角下地方建构的机制;综合地理学中人地关系和媒介学中社会媒介化的理论思考,解读和分析旅游目的地的地方建构,探讨社交媒介对人地关系的重构,通过分析社交媒介、人和地方之间的关系,揭示这些要素建构地方的路径和机制。

参考文献

[1] 段义孚.空间与地方:经验的视角[M].王志标,译.北京:中国人民大学出版社,2017.

[2] 雷尔夫.地方与无地方[M].刘苏,相欣奕,译.北京:商务印书馆,2021:142-174.

[3] 夏瓦.文化与社会的媒介化[M].刘君,李鑫,漆俊邑,译.上海:复旦大学出版社,2018.

[4] HEPP A.Deep mediatization[M].New York:Routledge,2019

[5] 张民平.论媒介社会化与网络道德建设[J].湖南社会科学,2013(4):24-26.

[6] FELDMAN T.An introduction to digital media[M].London:Routledge,1997.

[7] 张碧红.从媒介工具化到媒介社会化:微博的个体表达与社会影响[J].学术研究,2012(6):49-54.

[8] SCHULZ W.Reconstructing mediatization as an analyticalconcept[J].European journal of communication,2004(1):87-101.

[9] LIVINGSTONE S.On the mediation of everything:ICA presidential address 2008[J].Journal of communication,2009(1):1-18.

[10] MAZZOLENI G.Media logic[M]// DONSBACHW,DONSBACH W.The international encyclopedia ofcommunication.Malden:Wiley Publishing,2008.

[11] HEPP A.Mediatization and the molding force of themedia[J].Communications,2012(1):1-28.

[12] COULDRY N.Theorising media as practice[J].Socialsemiotics,2004(2):115-132.

[13] WEBBER M M.The urban place and the non-placeurban realm[M]//WEBBER M M,DYCKMAN J W,FOLEY D L,et al.Explorations into Urban Structure.Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1964.

[14] 麦克卢汉.理解媒介:论人的延伸[M].何道宽,译.北京:商务印书馆,2000.

[15] MEYROWITZ J.No sense of place:the impact of electronicmedia on social behavior[M].Oxford:OxfordUniversity Press,1986.

[16] BLOTEVOGEL H.Zeitungsregionen in der Bundesrepublik Deutschland:Zur r?umlichen Organisation derTagespresse und ihren Zusammenh?ngen mit demSiedlungssystem [J]. Erdkunde,1984(2),79-93.

[17] HIGSON A.The landscapes of television[J].Landscaperesearch,1987(3):8-13.

[18] BURGESS J A,GOLD J R.Geography,the media andpopular culture[M].New York:St Martin's Press,1985.

[19] 錢俊希.地方性研究的理论视角及其对旅游研究的启示[J].旅游学刊,2013(3):5-7.

[20] 保继刚,陈苑仪,马凌.旅游资源及其评价过程与机制:技术性评价到社会建构视角[J].自然资源学报,2020(7):1556-1569.

[21] GORDON E,DE SOUZA E SILVA A.The urbandynamics of net localities:how mobile and location-awaretechnologies are transforming place[M ]//WILKEN R,GOGGIN G.Mobile technology andplace.New York:Routledge,2012.

[22] 亚当斯.媒介与传播地理学[M].袁艳译,译.北京:中国传媒大学出版社,2020.

[23] MEYROWITZ J.Place and its mediated re-placements[M]//MALPAS J.The intelligence of place.London:Bloomsbury,2015.

[责任编辑:连云凯]