心临其境

杨永丰 李海懿 王朝阳

[摘 要]“云旅游”是一个受众广、效果佳的营销渠道,“心临其境”的临场感对旅游意愿具有重要的影响。基于S-O-R(Stimuli-Organism-Response,S-O-R)模型,引入临场感理论,探究临场感对旅游意愿的作用,并将感知收益作为中介变量,上网时长作为调节变量,研究临场感对旅游意愿的影响路径。文章依据375份调查问卷,采用结构方程模型进行实证研究,研究发现:临场感间接影响旅游意愿,社会临场感对旅游意愿的影响大于物理临场感;临场感对感知收益具有显著正向影响,感知收益在临场感对旅游意愿的影响中发挥完全中介作用;上网时长在临场感对旅游意愿的影响中发挥负向调节作用,即上网时长越长,临场感对旅游意愿的影响越弱。将临场感引入“云旅游”情景中,解释了“云旅游”过程中旅游意愿形成的具体过程,为旅游目的地设计“云旅游”产品提供理论依据与实践指导。

[关键词]云旅游;临场感;感知收益;旅游意愿;上网时长

[中图分类号] F590.7 [文献标识码] A [文章编号] 1674-3784(2024)01-0019-12

0 引言

“云旅游”是以云计算、大数据、5G 等互联网技术为依托,具有即时性、便捷性、高速性,使旅游者能够在线进行信息搜寻整理、观光游览、旅游购物、社会交往等活动的旅游营销渠道。现今云旅游已然成为一个受众面大、效果佳的营销渠道。云旅游并不是真正的旅游活动,旅游必须实现空间的转移,而云旅游实际上是旅游目的地为了吸引旅游者推出的、能让潜在旅游者获取信息的旅游营销手段,而本文中的“云旅游者”即为在云旅游平台主动或被动接收信息的网络营销对象。云旅游在各地广泛兴起,各旅游目的地的云旅游产品受到了广泛关注,故宫、中国国家博物馆、敦煌研究院、上海博物馆等旅游目的地都推出了一系列云游产品,如3D 云游、线上看展、数字文物库等。为了满足旅游者的需求,增强其旅游意愿,将云旅游用于旅游业是行业发展的必然要求[1];对旅游者而言,云旅游是一个极佳的旅游信息获取方式,在信息搜寻阶段就能提前接触旅游产品,从而更好地作出旅行计划。

目前,学术界多着眼基于VR(Virtual Reality,VR)设备的虚拟旅游的研究,对云旅游的关注较少。相比主要依托VR 设备进行的虚拟旅游,云旅游的优势主要有3个方面:(1)云旅游设备具有普及性和便捷性;(2)制作成本低;(3)社交属性更强。除了展现旅游景观,云旅游平台还具备社交功能,能将多方旅游参与者联系起来。云旅游受众远大于虚拟旅游,这对旅游目的地营销推广工作至关重要。

云旅游同基于AR(Augmented Reality,AR)设备的虚拟旅游一样,都为旅游者提供了虚拟旅游空间。当涉及网络虚拟环境时,临场感就是指人在虚拟环境中产生的一种 “在那里”的感觉[2]。国内外许多学者研究了临场感与行为意愿的关系,主要涉及网络直播、电商等对消费[3-5]或网络学习[6-7]的影响研究。在旅游领域,国外学者研究了人们在虚拟环境中的临场感及后续心理动态[8-10],但国内旅游学科对临场感的研究还处于萌芽阶段,目前仅有的研究主要针对旅游目的地广告[11]、旅游直播[12]、社交媒体分享[13]等。随着互联网技术的愈发成熟,越来越多的旅游者开始主动或被动地进行云旅游活动,分析云旅游能否让云旅游者产生旅游意愿,以及云旅游者是怎样产生旅游意愿这些问题,对旅游营销工作意义非凡。

鉴于此,本文基于S-O-R(Stimuli-Organism-Response,S-O-R)模型构建整体研究框架,从临场感理论入手,引入感知收益作为中介变量,将上网时长作为调节变量,运用结构方程模型实证研究云旅游中旅游意愿的形成路径,以探讨云旅游情景下临场感如何影响旅游者旅游意愿,研究感知收益在其中的中介作用以及上网时长的调节作用,证明云旅游情境中临场感理论的适用性,为云旅游对旅游者感知收益及旅游意愿的影响提供实证研究,并为案例地云旅游产品设计提供理论支撑与方向指导。

1 文献综述与研究假设

1.1 云旅游

云旅游具备观赏、社交、学习等功能,能够在一定程度上满足云旅游者的旅游需求。于是学术界开始关注云旅游、VR/AR 旅游等新兴旅游形式能否替代实地旅游这一问题,学者们提出了不同的见解:Marasco等认为虚拟体验感太好,可能会降低旅游意愿[14];Guttentag在研究虚拟旅游时提出,虚拟旅游能否替代现实旅游需要根据不同的旅游动机而定,在一定程度上,虚拟旅游能够满足旅游者逃离、求异、社交等需求,而对于寻求放松的游客,虚拟旅游并不能满足其需求[15];Huang等認为,虚拟旅游是为了给潜在旅游者提供旅游信息,从而说服他们去旅游的营销手段,因此并不能替代实地旅游[16]。

要探讨云旅游能否替代实地旅游,首先,要辨明的问题是云旅游是否为真正的旅游。从旅游的定义来讲,云旅游等并没有实现空间的转换,即使旅游者在虚拟环境中有了空间转移的感觉,但身体并未在物理空间上实现转移[17],从这个角度上来看,“云旅游”并不是真正的旅游。其次,在旅游活动过程中,旅游者身体能产生视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等感知,而现在的虚拟技术并不能完全模拟旅游环境,即使今后信息技术能够极大程度地模拟真实环境,但人与人之间的互动、各种意外的惊喜和遭遇等际遇也都是旅游活动中必不可少的一部分,这是虚拟世界难以实现也无法替代的,因此云旅游在相当一段时间内依然无法替代现实旅游。当然,若是旅游者在旅游景区中体验AR/VR 等,这样的虚拟旅游活动已经被包括在实地旅游活动中,成为实地旅游活动的一部分,也就不能说“代替”了。

虽然云旅游在相当一段时间内并不足以代替实地旅游,但对于实地旅游发展却大有裨益。许多学者已经指出,云旅游对于遗产保护[18]、旅游目的地营销[19]、景区额外增收[20]等都有重要的作用。单从旅游者的角度来看,云旅游的普及性为那些无法亲身到达旅游目的地的人提供了游览学习的机会。对于有条件进行现实旅游活动的人群而言,云旅游活动也能为其提供重要的信息,帮助潜在旅游者更好地作出决策[21]。

1.2 S-O-R模型

Mehrabian在“刺激-反应”模型的基础上提出了“刺激-机体-反应”(S-O-R)模型,该模型认为个体在受到外部环境刺激后,其心理、情感、意识等方面会发生变化,进而产生一定的行为结果[22]。SO-R模型在消费者行为领域运用广泛,具有较强的解释力,其中“刺激”(Stimulus)是指外部环境对主体刺激产生的影响,“机体”(Organism)是指刺激和响应的中间过程,通常为认知情感态度,而意愿行为常常被作为“响应”(Response)要素,是外部刺激和内在情感的作用结果。S-O-R 模型现多用于预测和解释消费者意愿和行为,如Change等利用S-OR模型研究了主题公园游客对物理环境的感知[23],Kim 等使用S-O-R 模型探讨了促使人们访问虚拟旅游中旅游目的地的因素[24]。

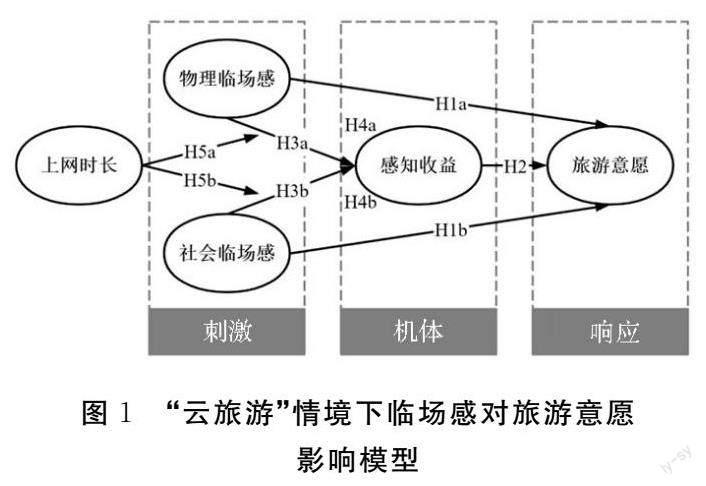

本文基于S-O-R理论构建临场感,对感知收益与旅游意愿的影响模型。已有研究多从个体感知的视角研究“刺激”要素,如直播的真实性[25]、互动性[26]和社会性认知[27]等,临场感表征个体感受到自己在虚拟环境中的真实程度,即通过使用网络媒介而产生的“身临其境”“与人互动”的体验。因此,本文中的“刺激”是指云旅游过程中云旅游者所产生的临场感;“机体”常为情感[28]与情绪体验[29]、满意度[30]等,文中“机体”为云旅游者产生的感知收益;最后产生相应程度的实地旅游意愿,即为“反应”。

1.3 临场感与旅游意愿

临场感(Presence)的概念源于传播学中的“远程临场感”(Telepresence),是指在中介环境中产生的身临其境的感觉[31],后在不同研究领域中又演化出了不同的概念,如虚拟临场感、环境临场感、文化临场感、物理临场感等。Pujol、Xu等的研究[32-33]也采用了此种分类方法。本文参考该分类方式,物理临场感指云旅游时产生的“身临其境”的感觉;社会临场感指云旅游时与他人“互动”产生的“共在”的感觉。

云旅游平台本身只是中介,云旅游者以及旅游目的地在云旅游平台上互动交流。云旅游者从云旅游平台提供的虚拟环境中获取旅游信息和经验,当云旅游者有意或无意地忽略其经验来自虚拟平台、心理上感觉置身其中时,“心临其境”的临场感也就产生了[34]。

沉浸感和参与感是临场感产生的重要影响因素[35-36]。更确切地说,沉浸感与参与感在很大程度上影响了物理临场感。一方面,云旅游产品由旅游目的地精心打造,内容生动丰富,具有较强的吸引力,使云旅游者更能集中注意力而产生沉浸感;另一方面,云旅游产品,尤其是在3D 全景环游故宫这样更高级的产品中,云旅游者发出动作指令,所见景观随之变化,这在一定程度上模拟了现实旅游活动情景,增强沉浸感与参与感。此外,云旅游平台丰富的互动形式也能在很大程度上增强社会临场感。云旅游者通过视频、直播等形式与旅游目的地工作人员进行“面对面”地交流,在屏幕前感受工作人员的面部表情、动作、手势等“非语言暗示”,同时与其他云旅游者通过弹幕、评论等方式互动交流。这些有意或无意的互动都能使云旅游者感知他人的“存在”,唤起云旅游者的情感,使其产生与他人“共在”的社会临场感[37]。

当临场感发生时,云旅游者同时涉足两个空间,一个是其身体所在的真实物理空间,另一个是由云旅游平台提供的网络虚拟空间。虽然云旅游者是从虚拟平台上获取的旅游信息与经验,但云旅游者的经验却是来自自身的真实体验,这样的直接经验对旅游者具有重要的參考价值与较好的说服力[38]。

云旅游者从“心临其境”的云旅游经历中提炼出目的地的相关信息,并结合自身知识经验在头脑中构建出一个虚拟的旅游目的地模型[39],由于云旅游产品大多是由旅游目的地提供,所以云旅游者接收的也多为积极的目的地信息[40],此时其头脑中的旅游目的地形象也更为积极、正面[41]。这个过程中,物理临场感给予云旅游者旅游信息与旅游体验,帮助其了解旅游目的地;在与他人交流互动的过程中,除了获取信息,云旅游者还会从人际交往中获得情感体验,这些体验能有效增强旅游目的地信息的说服力[42],促使云旅游者形成旅游意愿。

临场感能让消费者感觉到是在体验产品而不是接触广告,进而增强广告的说服力[43-44]。旅游营销中,临场感使旅游者产生积极的体验,对体验过程印象深刻且评价积极,进而产生旅游的意愿。本文假设:H1a:物理临场感对旅游意愿有正向影响;H1b:社会临场感对旅游意愿有正向影响。

1.4 感知收益的中介作用

感知收益为“消费者对其在网站中在线交易,使情况变好的程度”[45]。结合旅游情景,本文中的感知收益是指云旅游者对进行实地旅游能满足其旅游需求的程度的估计,它既包括外在的物质收益,也包括内在的心理收益和社会收益。感知收益能够影响云旅游者的行为意愿。结合Pearce旅游需求层次模型,在旅游消费行为中,旅游者在旅行过程中购买的服务和旅游产品属于物质收益;放松需求层次包含的逃离感、休息、恢复,刺激需求层次中的不寻常体验,人际交往层次中与他人愉快的互动,自尊与发展层次中学习知识、技能,以及自我实现层次中实现梦想等,属于内在心理收益;旅游消费为享受型消费,因旅游活动彰显个人身份、财力或品位,收获的社会关系,获得的赞同与支持等都属于社会收益[46]。

感知收益是行为意愿的重要影响因素,如Li等的研究显示,农户感知收益会显著影响其生产的意愿[47];Ismail在研究消费者对草药的购买行为时发现,消费者感知收益越强,越有可能产生购买行为[48]。消费者总是倾向于选择最为利己的产品,这是利益衡量的过程。在感知收益-感知风险模型中,感知收益与感知风险在许多情况下呈负相关关系[49],即潜在旅游者对收益的感知越强,就越有可能忽视旅游可能带来的风险,认为进行旅游活动的风险是较低的,因此更倾向于选择该旅游目的地。本文假设:

H2:感知收益对旅游意愿有正向影响。

根据S-O-R理论,主体受到刺激后会产生或积极或消极的心理反应。旅游目的地推出的云旅游产品多从娱乐、学习、社交等方面展示其产品价值,以唤起未被云旅游者发觉的旅游需求[50],诱发旅游动机[51]。“心临其境”的体验对云旅游者而言,是一个提前试用旅游产品与服务的机会,让生产与消费同步的旅游产品能够被“买前一试”。临场感能够在一定程度上模拟实地旅游体验,使云旅游者在“试用期”内获取到有用信息[52],提前体验到前往旅游目的地产生的逃离、愉悦、休闲、放松、刺激等感觉,看到甚至体验到旅游产品的价值。本文假设:

H3a:物理临场感对感知收益有正向影响;

H3b:社会临场感对感知收益有正向影响。

依据S-O-R理论,外界刺激使人产生相应的情绪、认知、心理变化,从而产生一定的行为后果。通过该路径可推测,在云旅游情景下,云旅游者全神贯注地云旅游在虚拟旅游目的地中,看到目的地风景、听到导游讲解、与其他云旅游者互动交流等,从而产生临场感。临场感使云旅游者产生类似真实旅游活动中的逃离感,也能在云旅游中社交、获取信息等,触发了云旅游者感知收益的形成,最后形成实地旅游意愿。综合上述分析,本文认为临场感能够引发感知收益,唤起云旅游者实地旅游意愿。本文假设:

H4a:感知收益在物理临场感对旅游意愿的影响中发挥中介效应;

H4b:感知收益在社会临场感对旅游意愿的影响中发挥中介效应。

1.5 上网时长的调节作用

随着国内互联网和智能手机的普及,上网逐渐成为许多人生活中不可或缺的部分,网民受到在互联网中接收到的各种信息的影响,其行为认知等也会悄然改变。上网时长越长,也就面临着更大的信息过载风险,从而产生信息规避行为[53]。云旅游者从网络中获取大量的旅游目的地信息,当上网时长过长时,其接收到的信息极有可能是饱和甚至过载的[54],此时云旅游者容易对云旅游信息感到疲惫和不满意,由此产生信息规避行为[55],有意识地忽略关于云旅游的有效信息,因此上网时长长的云旅游者更容易对铺天盖地的旅游信息感到麻木。因此本文假设:

H5a:上网时长在物理临场感对感知收益的影响中具有负向调节作用;

H5b:上网时长在社会临场感对感知收益的影响中具有负向调节作用。

综上,本研究以S-O-R 模型为逻辑框架,引入临场感理论,将感知收益作为中介变量、上网时长作为调节变量,构建“云旅游”情境下临场感对旅游意愿的影响模型(图1)。

2 研究设计与数据处理

2.1 研究设计

本文选取故宫博物院作为研究案例地。故宫博物院的云旅游平台覆盖面较广,在故宫博物院官网、微信小程序、微信视频号、微博、哔哩哔哩、学习强国等平台上都有大量支持者,且内容更新快、云旅游产品丰富。除了官方平台,很多导游、旅游者也会以个人名义对故宫进行讲解和推广。本文选择发布线上调查问卷的方式展开调查,为了保证被调查者体验过故宫云旅游产品并对其有一定的认知,被试者填问卷前会被邀请体验2种及以上的故宫云旅游产品,时间不少于10分钟。

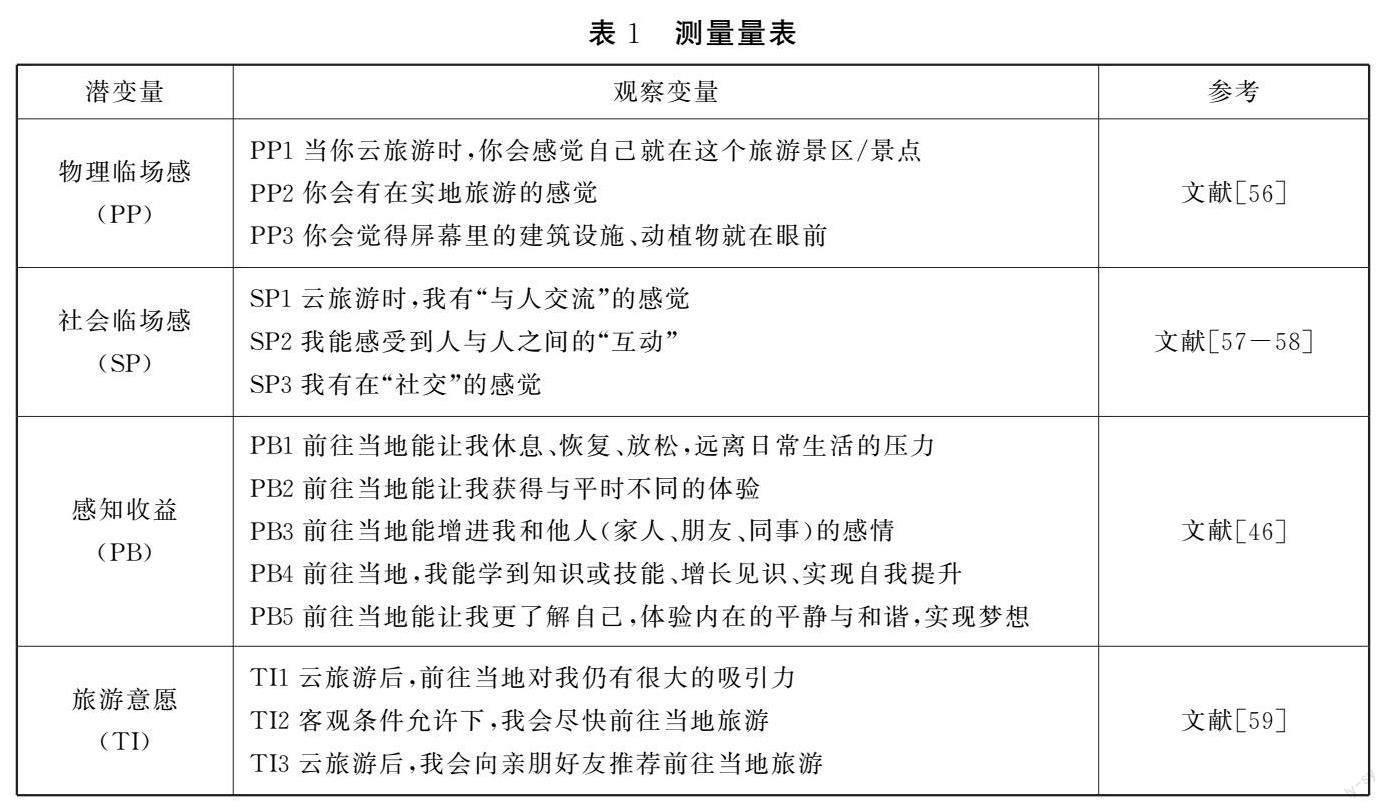

调查问卷共有两个部分:(1)游客基本信息,主要包括游客的性别、年龄、学位以及上网时长;(2)问卷主体量表,共4个变量,均采用李克特7点量表测量,从1~7表示“非常不符合”到“非常符合”。本研究中的变量题项在借鉴国外已有成熟量表的基础上根据云旅游活动的特点作出了部分调整,如表1所示。

2.2 數据获取

本文采取线上问卷发放的方式,不限定问卷来源。由于国内旅游业对临场感的研究较少,问卷中的相关问题主要是针对国外旅游者而设计的。为了增强问卷对国内旅游者的普适性,正式发放问卷前进行了预调研,邀请了50名志愿者进行小规模的测试检验。

故宫是我国珍贵的历史文化宝藏,其本身就具有相当大的旅游吸引力,为了确保被测试者的实地旅游意愿是被云旅游活动所激发的,在测试前加入问题“你有多想去故宫旅游”(M =4.080 0,SD=1.036 1, 其中M 为均值,SD为标准差),与旅游意愿(TI)均值(M =5.406 7,SD=1.011 7)相比有所提高,证明该实验具有一定的可信度。其余量表题项中,各潜变量Cronbach's α 信度分别为PP(0.846)、SP(0.769)、PB(0.867)、TI(0.867),信度较好(>0.7);各潜变量KMO 值分别为PP(0.724)、SP(0.695)、PB(0.811)、TI(0.700),效度较好(>0.6)。以上50份预调研调查数据表明该问卷设置较为合理,适用于本研究。

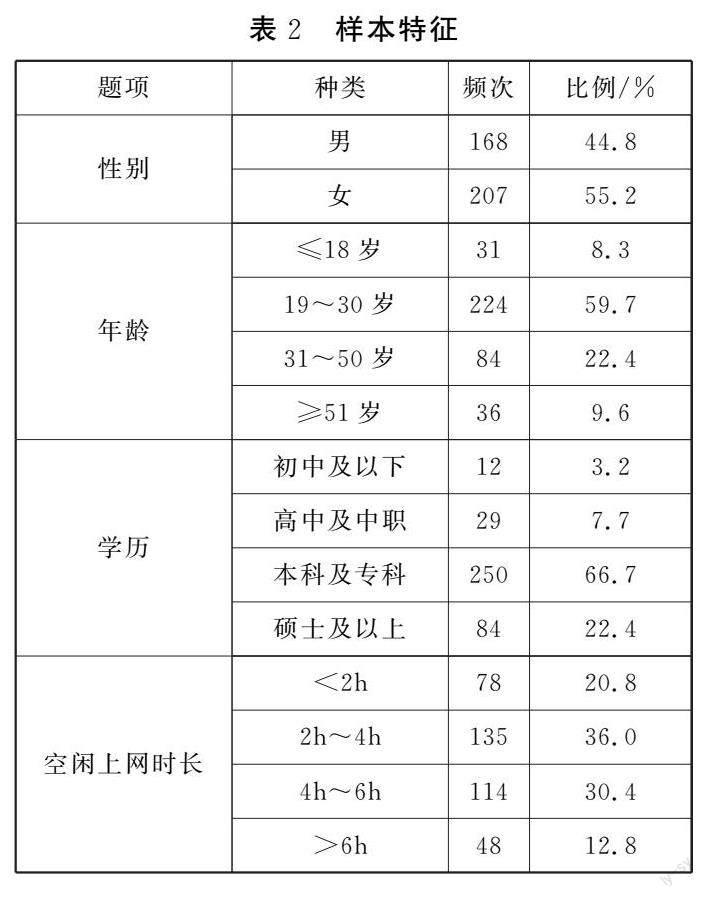

本次共发放调查问卷452份,剔除答卷时间过短以及随意填写的无效问卷,最后回收375份,回收率为82.96%。统计样本如表2显示,本次调研对象以青年群体为主,且学历层次较高,空闲上网时长较长,符合当前“云旅游”主要受众群体的特征。

2.3 信效度检验

本研究使用SPSS 25.0和Amos 24.0对量表进行信效度分析。首先,本文采用Cronbach's α 系数进行信度检验,如表3 所示。问卷各潜变量Cronbach's α 系数均大于0.8,说明问卷整体信度较高。其次,采用KMO 值进行问卷效度检验,结果显示,问卷各潜变量KMO 值都大于0.7,证明问卷数据适合提取信息。然后,用标准载荷、平均方差萃取量(AVE)和组合信度(CR)检验聚合效度。各个观察变量的标准载荷系数在0.684~0.851,均大于0.5且呈现显著性,意味着该量表具有内部一致性。4个潜变量的AVE 值均大于0.5且CR值大于0.8,则说明聚合效度较高。最后,如表4所示,所有潜变量平均提取方差的平方根也均大于其对应的潜变量间的相关系数,区别效度较高,且各变量之间有一定的相关性。该问卷信度和效度均较好,可以进行结构方程模型分析。

2.4 拟合度检验

本研究使用Amos 24.0构建结构方程模型,运用极大似然法对数据进行拟合度检验,结果显示,整体结构模型的适配度较好:χ2/df=2.576(<3为优),GFI(0.937)、TLI(0.950)、CFI(0.961)均大于0.9,SRMR=0.040(<0.08为优),RMSEA=0.065(<0.08为优)。总体样本各适配度指数达到理想值,证明该结构方程模型适配度较高。

2.5 研究假设验证

2.5.1 路径检验结果

如结构模型路径检验表(表5)可知:物理临场感(β=0.160,p>0.001)和社会临场感(β=-0.006,p>0.001)对旅游意愿不具有显著影响,H1a和H1b不成立;感知收益对旅游意愿具有显著正向影响(β=0.706,p<0.001),支持H2;物理临场感(β=0.318,p<0.001)和社会临场感(β=0.411,p<0.001)对感知收益具有显著正向影响,H3a和H3b成立。

2.5.2 中介效应检验

为了研究感知收益在临场感与旅游意愿的关系中是否存在中介效应,本文采用偏差校正非参数百分位Bootstrap法检验中介效应。通过系统反复抽取5 000个样本,获取参数估计的稳健标准误和Bootstrap置信区间,结果如下:(1)将物理临场感设为自变量,物理临场感对旅游意愿的直接效应不显著(β=0.116, 0.262)。但间接效应显著(β=0.420,p <0.001),在95%的置信区间内不包含零(0.309,0.572)。感知收益在物理临场感→旅游意愿过程中发挥完全中介作用,H4a成立;(2)将社会临场感设为自变量,社会临场感对旅游意愿的直接效应不显著(β=0.084,p=0.316),在95%的置信区间内包含零(-0.085,0.249)。但间接效应同样显著(β=0.510,p<0.001),在95%的置信区间内不包含零(0.375,0.690)。感知收益在社会临场感→旅游意愿过程中发挥完全中介作用,H4b成立。

2.5.3 调节效应检验

本文采用分层回归分析法研究上网时长对临场感和感知收益的关系是否具有调节作用,然后根据结果绘制简单斜率图。为了保证结果的可靠性,又采用分组法对上网时长长和上网时长短的两组样本分别进行检验。

首先进行分层回归分析,对自变量进行中心化处理后,将控制变量、自变量放入阶层回归模型的第一层,得到模型M1和M4;然后将调节变量放入第二层,得到M2和M5;最后自变量与调节变量的交互项加入模型的第三层,得到模型M3和M4。结果如表6所示,物理临场感与上网时长的交互项系数为负(B=-0.119,t=-3.010),表明上网时长对物理临场感与感知收益的关系具有显著的削弱作用,H5a成立;社会临场感与上网时长的交互项系数为负(B =-0.102,t=-2.411),表明上网时长对物理临场感与感知收益的关系具有显著的削弱作用,H5b成立。为了能够更直观地呈现上网时长的调节作用结果,依据上述结果绘制出上网时长调节效应示意图(图2)。

为了保证结果的可靠性,采用分组检验法再次检验。依据中值法将调节变量分为上网时长长(n=162)和上网时长短(n=213)2组,分别对2组数据分布进行自变量对因变量的回归。在上网时长长的数据组中,物理临场感对感知收益的影响显著(B =0.444,t=8.410,p<0.001),但系数值和显著性小于上网时长短的数据组(B=0.646,t=11.741,p<0.001),说明上网时长长对物理临场感和感知收益的关系具有抑制作用;社会临场感中也是如此,上网时长短的数据组的系数值和显著性(B =0.692,t=12.208,p<0.001)大于上网时长长的数据组(B =0.518,t=11.741,p <0.001),说明上网时长对社会临场感和感知收益的关系的确具有抑制作用,H5a和H5b再次得到证实。

3 结论与建议

3.1 研究结论与理论贡献

本文基于S-O-R 理论讨论了云旅游场景下临场感、感知收益、旅游意愿和上网时长的关系,并提出了相关理论假设与研究模型,基于375份调查问卷数据,运用结构方程模型进行实证研究,得到以下结论:

(1)临场感能够间接影响旅游意愿,且社会临场感的影响比物理临场感更大。该结果有两方面的原因:一方面,故宫是人文类景区,重在历史文化,云旅游者在故宫导游的讲解和与其他网友的互动过程中获得感更强,体验更愉悦;另一方面,由于技术原因,当前云旅游产品的物理临场感还存在着不足,如真实感欠缺、操控性不强,甚至有志愿者反映一些3D画面使其产生眩晕感,导致物理临场感影响稍弱。

(2)云旅游情境下临场感并不是直接提高旅游意愿,而是感知收益在临场感———旅游意愿的影响中发挥全部中介效应,这与以往的部分研究认为临场感能够直接影响旅游意愿的观点有所不同。消费者天然存在“趋利”心理,进行消费决策时往往选择最利己的产品。临场感为云旅游者提供试用旅游产品的机会,使云旅游者产生“买前一试”经验并产生感知收益,这样的自身体验具有高说服力,使其对本不可预计的旅行有了积极的心理预期,产生感知收益。感知收益代表旅游需求得到满足的程度,并由感知收益带动了旅游意愿的产生。

(3)上网时长过长在临场感对感知收益的关系中具有负向调节作用。具体表现为上网时长过长,临场感对感知收益的影响减弱。上网时长过长,云旅游者容易对网络上鋪天盖地的旅游目的地宣传营销感到麻痹或产生倦怠感,使其产生信息规避行为,导致其感知收益变小;对于上网时长短的云旅游者而言,则是出于一种“少见多怪”的心理,云旅游产品对其发挥的刺激作用更强,导致临场感对感知收益的影响大于上网时长长的云旅游者。

目前国内对临场感的研究较少,本研究将临场感带入“云旅游”这一场景,丰富了国内有关临场感的理论研究。首先,国内对旅游短视频、直播、VR旅游等虚拟旅游产品的研究丰富,但从临场感角度出发的研究较少,本文从临场感视角切入,研究云旅游活动中实地旅游意愿的形成机理。文章将感知收益引入临场感的研究框架中,发现临场感对旅游意愿的直接影响并不成立,中介因素感知收益的作用必不可少,该结果也是对S-O-R模型指导意义的印证,提升了S-O-R理论在旅游感知与行为意愿方面的解释力度。关于临场感的研究,前人多关注VR、AR等虚拟旅游形式,对普及范围更广、社交性更强的云旅游的研究还较少,研究视线的转移补充了临场感的相关研究。其次,将上网时长作为调节变量考虑进来,发现上网时长在临场感对感知收益影响中的负向调节作用。现有研究多将人口统计学特征作为调节变量,对于云旅游、虚拟旅游、元宇宙旅游等研究对象,一些虚拟网络平台的特点同样应被重点考虑,该调节变量作用的实证突破了以往研究只关注虚拟旅游技术手段与个体感知的限制,深化了对“互联网”这一平台中旅游行为意愿的认知与了解。此外,文章对云旅游性质及作用进行了深入探讨,学界关于云旅游是不是旅游、能否代替实地旅游的问题,答案并不统一,本文针对这些问题作出讨论,分析了为什么云旅游不是真正的旅游、也在相当一段时间内不可替代实地旅游,加深了人们对有关云旅游的认知。研究结果为云旅游这一火热旅游产品的后续开发工作提出理论指导与决策参考。

3.2 建议

本文从临场感的视角研究云旅游,临场感能够让云旅游者感受到前往旅游目的地的好处,从而形成旅游意愿。临场感和感知收益都是影响旅游意愿的重要因素。据此,本文对旅游目的地营销工作提出以下建议:

(1)打造高仿真、高质量、高创新性的云旅游产品。实验中发现,許多旅游目的地推出的云旅游产品还存在着物理临场感不足的问题。体验云旅游产品时,受刺激的感官类型越多、感官体验的真实感也就越强,物理临场感越高。现有技术条件下,大多云旅游产品只能从视觉和听觉方面给予云旅游者体验,若暂时无法做到从更多维度刺激感官,可先尝试加强感官体验。相比传统的图片、旅游宣传视频,形式丰富、互动性更强的3D 全景、旅游直播、资深导游讲解视频等云旅游产品对潜在旅游者的吸引力更强。音频音效质量越高、越能还原现实中的各种声音,给云旅游者的临场感就越强,视频、直播等同理。此外,类_似于3D全景游览等云旅游产品的人机交互模式较为机械,后续可尝试将3D全景图游览开发成类似3D游戏的模式,增强人机交互性。

(2)开发具有社交功能、互动性强的云旅游产品。本研究发现,社会临场感对实地旅游意愿的影响较高。社会临场感可通过多方面体现:与旅游目的地、其他云旅游者的沟通,短视频、直播主播传递出的“非言语暗示”,云旅游者的积极情绪被唤起等。在实验准备过程中团队发现,故宫官方云旅游产品的社会临场感还有欠缺,在很多平台上没有评论、弹幕机制,官方宣传视频中单一的风景、文物展览占比非常大,团队选取了资深导游个人账号发出的讲解视频才体现出了社会临场感。因此,旅游目的地在后续云旅游产品开发中应考虑其产品的“社交”功能以及产品的人文关怀,尤其是文化底蕴价值高的历史人文类景区,可以从增加官方与网友的互动、邀请游客加入云游视频录制、设置开放性话题引导网友讨论等方向入手,增强社交性;从邀请专业人员、导游讲解历史文化故事等方向入手,增强情绪唤起,由此增强社会临场感。

(3)注重旅游者“所得”。本文发现,感知收益对云旅游者实地旅游意愿具有显著正向影响,旅游决策过程中,潜在旅游者首先考虑的是能从目的地旅游产品中获得什么。旅游目的地在打造云旅游产品时,可重点考虑其传递的内容对云旅游者的实际价值,可以从促进游客学习、放松,满足游客的审美需求和旅游需求等方面宣传推广,让云旅游者知道前往旅游目的地能获得的多种收益,这样的宣传比单纯地展现自然风景或历史文化底蕴更有效。

3.3 研究局限与未来展望

文章虽然证实了临场感对旅游意愿的作用以及感知收益在其中存在的重要中介作用,但还存在着一些不足。首先,本研究中只考虑到感知收益在临场感—旅游意愿影响过程中的中介作用。事实上,还有许多因素值得考虑,未来的研究可以深入探讨多种中介变量在其中的共同作用。其次,参与本调查研究的志愿者人群比较年轻化、学历层次较高。同样情境下,不同人群对临场感的感知或许会发生变化,如老年人、残障人士等特殊人群,期望在未来的研究中能够更深入地探讨临场感对不同人群的影响差异。

参考文献

[1] PERRY H J S,WILLIAMS A P.Virtual reality:a newhorizon for the tourism industry[J].Journal of vacationmarketing,1995(2):124-135.

[2] 牟怡.信息分享到共同体验:元宇宙带来传播范式革新[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2022(5):117-125.

[3] SUNTORNPITHUG N,KHAMALAH J.Machineand person interactivity:the driving force behind in fluenceson consumers' willingness to purchase online[J].Journal of electronic commerce research,2010(4):299.

[4] 孟陆,刘凤军,陈斯允,等.我可以唤起你吗:不同类型直播网红信息源特性对消费者购买意愿的影响机制研究[J].南开管理评论,2020(1):131-143.

[5] 许悦,郑富元,陈卫平.技术可供性和主播特征对消费者农产品购买意愿的影响[J].农村经济,2021(11):104-113.

[6] 黄亚婷,王雅.疫情背景下混合教学中本科生学习投入的影响机制研究:基于探究社区理论的视角[J].中国高教研究,2022(3):52-59.

[7] SUN H M,LI S P,ZHU Y Q,et al.The effect of user's perceived presence and promotion focus on usabilityfor interacting in virtual environments[J].Applied ergonomics,2015,50:126-132.

[8] CHOI J,OK C,CHOI S.Outcomes of destination marketingorganization website navigation:the role of telepresence[J].Journal of travel and tourism marketing,2016(1):46-62.

[9] REFSLAND S T,OJIKA T,ADDISON A C,et al.Guest editors' introduction:virtual heritage-breathingnew life into our ancient past[J]. IEEE multimedia,2000(2):20-21.

[10] WAGLER A,HANUS M D.Comparing virtual realitytourism to real-life experience:effects of presenceand engagement on attitude and enjoyment[J].Communicationresearch reports,2018(5):456-464.

[11] 沈涵,滕凱.旅游目的地广告的受众临场感和目的地态度研究[J].旅游学刊,2015(12):66-73.

[12] 郑冉冉,叶成志,李璐龙.旅游直播交互性对旅游消费者参与意愿的影响:空间临场感和心流体验的中介作用[J].新疆农垦经济,2022(4):82-92.

[13] 姚延波,贾广美.社交媒体旅游分享对潜在旅游者冲动性旅游意愿的影响研究:基于临场感视角[J].南开管理评论,2021(3):72-82.

[14] MARASCO A,BUONINCONTRI P,NIEKERK VM,et al.Exploring the role of next-generation virtualtechnologies in destination marketing[J].Journal ofdestination marketing and management,2018,9:138-148.

[15] GUTTENTAG D A.Virtual reality:applications andimplications for tourism[J].Tourism management,2010(5):637-651.

[16] HUANG Y C,BACKMAN K F,BACKMAN S J,etal.Exploring the implications of virtual reality technologyin tourism marketing:an integrated researchframework[J].International journal of tourism research,2016(2):116-128.

[17] KIM T,BIOCCA F.Telepresence via television:twodimensions of telepresence may have different connectionsto memory and persuasion[J].Journal of computer-mediated communication,1997(2):1083-6101.

[18] GUTTENTAG D A.Virtual reality:applications andimplications for tourism[J].Tourism management,2009(5):637-651.

[19] TUSSYADIAH I P,WANG D,JUNG T H,et al.Virtual reality,presence,and attitude change:Empiricalevidence from tourism[J].Tourism management,2018,66:140-154.

[20] WILLIAMS P,HOBSON J S P.Virtual reality andtourism: fact or fantasy? [J].Tourism management,1995(6):423-427.

[21] YUNG R,KHOO-LATTIMORE C,POTTER L E.Virtual reality and tourism marketing:conceptualizinga framework on presence,emotion,and intention[J].Current issues in tourism,2021(11):1505-1525.

[22] 潘文年,李祎雯.新媒体情境下电商直播对个体消费行为的影响研究:基于淘宝直播的SOR 模型分析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2023(10):132-143.

[23] CHANG C H,SHU S,KING B.Novelty in themepark physical surroundings:an application of thestimulus-organism-response paradigm[J].Asia pacificjournal of tourism research,2014(6):680-699.

[24] KIM M J,LEE C K,JUNG T.Exploring consumerbehavior in virtual reality tourism using an extendedstimulus-organism-response model[J].Journal ofTravel research,2020(1):69-89.

[25] YE C Z,ZHENG R R,LI L L.The effect of visualand interactive features of tourism live streaming ontourism consumers'willingness to participate[J].Asiapacific journal of tourism research,2022(5):506-525.

[26] XUE J,LIANG X,XIE T,et al.See now,act now:how to interact with customers to enhance social commerceengagement? [J].Information & management,2020(6):103324.

[27] 王文韜,张震,张坤,等.融合SOR理论的智能健康手环用户不持续使用行为研究[J].图书馆论坛,2020(5):92-102.

[28] 贾朋社,许昌斌,李玺.民族旅游景区购物行为意向研究:基于S-O-R 理论[J].社会科学家,2022(4):53-59.

[29] 余润哲,黄震方,鲍佳琪,等.怀旧情感下乡村旅游者的主观幸福感与游憩行为意向的影响[J].旅游学刊,2022(7):107-118.

[30] 何云梦,徐菲菲,剌利青,等.基于S-O-R理论的文旅消费驱动机制研究[J].旅游科学,2023(1):116-132.

[31] STEUER J.Defining virtual reality: Dimensions determiningtelepresence[J].Communication in the ageof virtual reality,1992(4):73-93.

[32] PUJOL L,CHAMPION E.Evaluating presence incultural heritage projects[J].International journal ofheritage studies,2012(1):83-102.

[33] XU X,HUANG D,SHANG X.Social presence orphysical presence? Determinants of purchasing behaviourin tourism live-streamed shopping[J].Tourismmanagement perspectives,2021,40:100917.

[34] PILLAI J S,SCHMIDT C,RICHIR S.Achievingpresence through evoked reality[J].Frontiers in psychology,2013(86):86

[35] DIEMER J,ALPERS G W,PEPERKORN H M,etal.The impact of perception and presence on emotionalreactions:a review of research in virtual reality[J].Frontiers in psychology,2015,6:26.

[36] WITMER B G,JEROME C J,SINGER M J.The factorstructure of the presence questionnaire[J].Presence:teleoperators and virtual environments,2005(3):298-312.

[37] HOFER M,WIRTH W,KUEHNE R,et al.Structuralequation modeling of physical presence:the influenceof cognitive processes and traits[J].Media psychology,2012(4):373-395.

[38] 白凯.旅游者行为学[M].北京:科学出版社,2013.

[39] SONG K,FIORE A M,PARK J.Telepresence andfantasy in online apparel shopping experience[J].Journal of fashion marketing and management,2007(4):553-570.

[40] LOMBARD M,SNYDER-DUCH J.Interactive advertisingand presence:a framework[J].Journal of interactiveadvertising,2001(2):56-65.

[41] HYUN M Y,O'KEEFE R M.Virtual destination image:testing a telepresence model[J].Journal of businessresearch,2012(1):29-35.

[42] GEFEN D,STRAUB D W.Consumer trust in B2C e-Commerce and the importance of social presence:experimentsin e-Products and e-Services[J].Omega,2004(6):407-424.

[43] CHOI Y K,MIRACLE G E,BIOCCA F.The effectsof anthropomorphic agents on advertising effectivenessand the mediating role of presence[J].Journal ofinteractive advertising,2001(1):19-32.

[44] LI H,DAUGHERTY T,BIOCCA F.Impact of 3-Dadvertising on product knowledge,brand attitude,andpurchase intention:the mediating role of presence[J].Journal of advertising,2002(3):43-57.

[45] KIM D J,FERRIN D L,RAO H R.A trust-basedconsumer decision-making model in electronic commerce:The role of trust,perceived risk,and their antecedents[J].Decision support systems,2008(2):544-564.

[46] 王瑞婷,宋瑞,周功梅.21世紀以来国内外旅游需求研究述评与展望[J].社会科学家,2023(3):36-43.

[47] LI M Y,WANG J J,ZHAO P Y,et al.Factors affectingthe willingness of agricultural green productionfrom the perspective of farmers' perceptions[J].Scienceof the total environment,2020,738:140289.

[48? ISMAIL S,MOKHTAR S S M.Moderating role ofperceived benefit on the relationship between attitudeand actual purchase[J].International review of managementand marketing,2016(7):22-28.

[49] 朱春奎,童佩珊,陈彦桦.基于TAM 和BRA 整合模型的政府数据开放意愿与行为研究[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2022(2):68-78.

[50] HUANG Y C,BACKMAN K F,BACKMAN S J,etal.Exploring the implications of virtual reality technologyin tourism marketing:an integrated researchframework[J].International journal of tourism research,2016(2):116-128.

[51] RACHERLA P,HU C,HYUN M Y.Exploring therole of innovative technologies in building a knowledge-based destination[J].Current issues in tourism, 2008(5):407-428.

[52] 刁志波.基于信息技术的旅游体验问题研究[J].商业研究,2012(1):158-162.

[53] DAI B,ALI A,WANG H.Exploring information avoidanceintention of social media users:a cognitionaffect-conation perspective[J].Internet research,2020(5):1455-1478.

[54] 周涛,谢莹莹,邓胜利.社交媒体用户信息规避意图研究:C-A-C视角[J].图书情报工作,2022(21):78-86.

[55] 姜婷婷,权明喆,魏子瑶.信息规避研究:边界、脉络与动向[J].中国图书馆学报,2020(4):99-114.

[56] LEPECQ J C,BRINGOUX L,PERGANDI J M,etal.Afforded actions as a behavioral assessment ofphysical presence in virtual environments[J].Virtualreality,2009(3):141-151.

[57] CYR D,HASSANEIN K,HEAD M,et al.The role ofsocial presence in establishing loyalty in e-service environments[J].Interacting with computers,2007(1):43-56.

[58] HASSANEIN K,HEAD M.Manipulating perceivedsocial presence through the web interface and its impacton attitude towards online shopping[J].Internationaljournal of human-computer studies,2007(8):689-708.

[59] WOODSIDE A G,LYSONSKI S.A general model oftraveler destination choice[J].Journal of travel research,1989(4):8-14.

[实习编辑:吴宇玲; 责任编辑:吕观盛]